诚食谈心 | 詹澈的诗与家乡:亲历台湾农会20年

浏览次数:677

来源:原创

导 语

贫穷的农村还未翻身

猪价惨跌时

农民不愿多缴屠宰税

在私宰着一只怀孕的母猪

那声音,从大地深处

从一个子宫状的大气球里奔出来

我看见一团影子

从村落里的山谷窜出

又埋藏在更大的夜里

詹澈的双手,既写过奔涌而出、直击心灵的诗句,也挑过大粪、分过猪肉。他用亲身经历告诉我们,组织起来的农民才能够获得尊严。

本月初,我们的志愿者海东青、侯解、阿大、糌玛拉、曳葭一行五人访谈了台湾农运诗人詹澈老师,本文是这次访谈的整理稿,推送出来以飨读者。

最开始见到这位7旬老人的时候,怎么也不会将他与诗人、社会活动家、农会干部这样的身份联系起来。但正是做农民的经历,让底层、土地和海洋成为他绕不开的写作灵感和行动方向。童年以来经历的长期戒严和青年时受台湾乡土文学论战的冲击,让他意识到当局的压迫和无能,便开始探索政治行动,并用长篇叙事诗描写他务农的家人,描写老兵与穷人,描写土地与海洋。

当意识到选举政治的无力时,他又孓然一身回到老家和父亲种西瓜,也正是在这里获得了进入台东农会工作的机会。从1980年到2000年,一干就是二十年,倾心倾力。那么,台湾农会与大陆的农民合作社、供销社有什么不一样?农会是什么样的组织架构?发挥什么作用?农会作为能提供就业机会的经济组织,靠什么自负盈亏?当詹澈将组织工作的经验运用在农会工作时,农会又迸发出了怎么样的新生命力?在对抗猪、牛倾销,带领农民争取市场议价权,减少农业产销成本等方面,台东农会做了地方政府不敢做、不愿意做的事。

詹澈敏感地意识到台湾在地缘政治上的特殊地位,作为美国钳制中国的第一岛链,台湾不仅在政治、经济和意识形态上依附资本主义国家,农业也是跨国倾销的受害者。农会如果能够真正地组织农民,或许可以为维持数万农民的生计、保卫他们的尊严,搏得几许生机。展望两岸统一,我们问:统一会给台湾的农民带来什么呢?詹澈也分享了他的看法。

被访谈者|詹澈(农民、士官、诗人、社会活动家)

访谈者|海东青、侯解、阿大、糌玛拉、曳葭

文字整理&责编 | 侯解、阿大、曳葭、海东青

后台排版|童话

被访谈者简介詹澈,原名詹朝立,1954年生于台湾彰化县,毕业于屏东农专农艺科,他是农民、士官、诗人、社会活动家。他曾参与创办过《春风》杂志和《春风》诗刊,在《夏潮》《鼓声》等杂志担任过编辑,著有《土地请站起来说话》《手的历史》等多本诗集、散文集和纪实文学作品。他曾任台湾农民联盟副主席、台湾农渔会自救会办公室主任。在农会工作的20年,他通过统购统销、共同计价、设立补偿机制的方法推广了20种经济作物。至今他仍在关注台湾小农的命运,为其呼与喊。

一、家族历史

250年前,我的高祖父搬到台湾,从祖父那一辈开始说闽南话,我祖上都是农民。曾祖父詹番薯在日据时代被土匪暗杀,那时候我的祖父他们都很小,才十几岁,穷到三个兄弟轮流穿一条裤子。靠曾祖父的兄弟照顾,祖父三兄弟被带到一片河川地上开垦生活。我祖父靠开垦的地养活了我父亲和六个兄弟姐妹。民国的时候,我祖父在土改里基本没有分到地。

共产党土改有强制性,带来了巨大的成功。国民党也想效仿,但是用比较温和的方式,先后提出了三个口号:

一是“三七五减租”,限定耕地租额最高不得超过收获物全年总量的37.5%;

二是“公地放领”,将从日本人手中接收过来的“公地”出售给农民,地价为耕地主要农作物正产品全年收获量的2.5倍,由承领农民分10年、20期平均摊还,不必负担利息;

三是“耕者有其田”,地主保留法定田地数额,超出部分在征购后转卖给尚未获得土地的农民,地价按耕地正产品的2.5倍计算,以实物土地债券(占70%)和公营企业股票(30%)作为补偿[1]。

这些政策还是招致了地主不满,一些人现在是台独大佬。但也不是地主的境遇都不好,还是有地主从土改中获利。到土改后期,国民党给地主分股票换地,最好的是水泥股,有些人还靠水泥股赚了不少钱。

1954年,我在彰化县溪洲出生。1959年,多次大雨把祖父的地都淹了,因为土地都在河道附近,淹了之后界限都没有了。我的父亲决定去台东开垦,那个地方到现在还是最偏僻、最穷的地区。过去的时候,我们家一穷二白,父亲就靠砍柴维生,砍1次过1-2个礼拜的生活。我父亲通过看树皮、闻味道就知道木材的年份、好坏。他也做过雇农,做过搬运工,后来存钱买了一头黄牛和一辆民车,那时候没有货运车,就是用民车运货。后来又买了一辆牛车,再后来我们用两台牛车换了一辆三轮蹦蹦车。

我写过一篇关于拼装车的诗。拼装车就是农用卡车,没有牌照。为什么叫拼装车呢?因为卡车的引擎是美军越战淘汰下来的,轮胎是日本飞机淘汰的,方向盘是德国淘汰的。但这个车对农民贡献很大,因为农村的很多建设需要这样的车。

我们一家有四个孩子,我父亲把大哥当作最好的右手。但1973年,我大哥有一次开拼装车去捡大水冲下来的木柴——这个捡了可以够生活两年——结果因为雨天视线模糊,加上拼装车没有前挡风玻璃,他和一辆卡车相撞后去世。我大哥过世后,从不流泪的父亲哭了三天,并决心不再开拼装车。

二、成长与诗

1. 戒严时期的农民处境

大哥去世后,我们搬去卑南溪,开垦荒地种西瓜。大哥的去世对我的思想转变有很大的影响。我大哥是撞到了公车,应该要有赔偿,但当时在戒严法下,没有任何赔偿,这非常不公平。

1975年,我在中考结束后,到专业技术学校屏东农专(这里研发的很多品种是热带园艺的精华,现在是屏东科技大学)念书,专业是农业园艺与推广,遗传、育种我也涉猎过。当时台湾的农业重镇,北部是台大农学院,中部是中兴大学,东部就是我的母校。在屏东农专,我参与编辑校刊《南风》、写诗发表,会获得一些稿费支持家里。因为要熬夜编辑,我经常旷课,但我的老师也体谅我。

1978年(还是79年),我母亲犯了肝病,要卖一公顷的土地才能去治病。当时军工教和劳工都有医保,但农民没有。依据劳工法,工人有老板,有一个主人。但农民没有,他们有土地就是“地主”(土地的主人),没有老板怎么根据劳工法去办劳保呢?医保应该可以办,但是也要缴钱。那时候,我们想要争取建立一个农民津贴。台湾从1965年开始经济转型,从农业社会转型到工业社会,台湾工业的发展从农业中提取了大量剩余。现在转向了工业社会,我们主张要给农民津贴,农民只需要缴很少的钱,65岁以后可以领钱。在各方努力下,1990年农民有了医保。1995年,老农津贴政策出台,最初一个月发放3千台币,2011年增加到一个月7千台币。

2.政治意识初萌

在屏东农专编校刊的时候,我开始对台湾政治有所认识。那时候党外杂志主要表达市民阶级的政治诉求,和农民没有关系。市民阶级的第一个要求是解严。

我读了五年中专,毕业之后有强制征兵制,我就去桃园当了两年兵(1976-77年),那时刚好是乡土文学论战时期。当兵时,每逢放假我就去台北,有次看了电影《再见阿郎》,这是根据陈映真的小说《将军族》改编的。我羡慕他那么懂爱情,我在农村长大,对爱情一窍不通。虽然这部影片经过改编,把重点放在了爱情上,政治性不强,但还是体现了阶级意识,刻画了一个有阶级矛盾的爱情:南部来的本土台湾工人与都市女孩子之间的故事。电影看完后,有一个座谈会,陈映真、王拓和林华洲等一批左统派都在。我也不认识,我就是一个农村子弟,是个乡下来的“土豆”。当时王拓也在,他也是渔民出身,他就说“兄弟兄弟,过来过来,大家是一伙的”。我和他们聊了一晚上,谈了很多,感觉受教了,原来有另外一片天地。

当时,施善继带了一本1919-1949年的大陆诗选,后来我们把它叫做《新诗30年》,里面有很多艾青和臧克家的诗,我受到很大震撼,由此找到了为普通劳动者创作叙事诗的方向[2]。他把这本诗选借给我看,我们还去复印、抄写。我带了几张回部队营区。他们那时候编了一个纯粹左派的《夏潮》杂志,我回到营区不能看书,就把复印的诗集藏在箱子里。1976年,我当兵一年后,就升级为士官。后来在营区的门口值班,我可以在门口小灯下面读书,也会带张纸偷偷写诗。

3.台湾文学与乡土论战

台湾的现代主义诗是早产儿,是畸形的。因为现代主义是西方工业革命后人的精神在机械化生产过程中的异化,是机器上的螺丝钉,没有主体性,是个人主义的产物。而当时台湾还是农业社会,在那里怎么会产生现代诗?但当时似乎越看不懂的诗越是好的诗。不过越看不懂越安全。那时候发生了“船长事件”[3],诗中说船长掌舵方向不对,船会沉,被别人过度解读,诗人被抓了,算是杀鸡儆猴。所以大家只敢写老八股和现代主义诗。但是解严后,他们还在写,说是“改不过来了”。

现代主义背后是政治,美国向台湾输出存在主义、个人主义,希望通过现代主义对全世界进行殖民。新闻处就是美国支援台湾文人的地方,有很多奖金都是美国提供的。

陈映真是1968年被捕,1975出狱。1977年乡土文学论战,陈映真是小说的主要作者,我是长篇叙事诗的主要作者。我当时受大陆诗人的影响,开始用长篇记叙诗去写我祖父、曾祖父、小学同学、台东的很多老兵······我有个同学因为家里没钱,被卖去当了妓女。有个老兵,他这辈子最大的愿望就是娶妻生子,传宗接代。他花了两万元赎回这个妓女,约定只要生了孩子,她想干什么都可以,甚至可以跟别人跑掉。还有两个最穷的老兵合买一个媳妇,生了两个孩子,就是为了传宗接代。这些故事用短短的现代诗写不出来,只能用长篇的叙事诗才能写出来。

高准(民族主义诗人,《诗潮》创办人之一,统派)在诗刊中提到要写工农兵的诗。那时候我刚退伍,带了一些作品去台北,因为我已经发表了不少诗,也被盯上了。1977年,余光中在《联合报》[4]上发表了一篇《狼来了》,暗示陈映真、高准与我等乡土派的作家是共产党在台湾的尖兵【编者注:即文化间谍】。这在戒严时期引起了很大的震动。当时还在文革快结束的余波中,余光中这篇文章间接导致后来陈映真再次被捕[5]。

陈若曦当时在美国,找了很多华人作家救陈映真,不仅写了一封信给蒋经国,还在美国用媒体造势。国民党外也有想要解严的力量。蒋经国当时想要培植新的力量,栽培台湾土生土长的人做国民党的官员,就放了陈映真。

4.夏潮、春风

1977-1978年,我参与编写《夏潮》,主要是认同它对中下阶层的讨论[6]。在接触左翼思想的过程中,我才发现台湾是中美对抗的一个岛链,是美国在冷战架构下的一颗棋子。

《夏潮》在戒严时期被停刊,我们想办《春风》,需要申请版号。所有这些左翼朋友都已经进入黑名单,因为我刚退伍,还算一张白纸,就让我去申请办版号,竟成功了。但申请过程中也有障碍。我有一个舅妈,是一个小单位的科长,她看到了我的申请,感觉不得了,便打电话给我父亲,让他阻止我。因为当发行人要负所有法律责任,戒严时期一旦出问题,被杀头的就是我。我说我已经答应人家,自己也有兴趣,便坚持送审,结果真的通过了。

《春风》第一期,印了2万本。但是书店不敢公开卖,我们半夜骑着摩托车,驮着几百本挨家给书店送,送了1万本。那个一定要向书店收现金,要不然隔天可能被禁掉了。然后白天会有人到书店去问有无杂志,老板就把他引到后头,把这本杂志拿给他。这个杂志很好卖,而且卖得贵。这期我们赚了钱,大概5千本的成本收回来了。第一期的封面就是我写的一首短诗,题为《春风》:

来,请站起来,

请坐着、蹲着、躺着的朋友

都站起来......

这是台风与寒流侵袭的岛屿

请站起来,站起来卫护我们的家园。

这本杂志在国民党外疯传,很多党内大佬和运动者都说是读着我的诗长大。第二期1万本刚印好就被查封了,原来的印刷厂也被封掉。因为我们谈劳工基本法、“二二八”、左翼文艺创作。我们后来换了个地方印第二期,才卖出去300本就被查封,就导致亏本、负债。被查封的责任由我承担,但钱的问题我没办法,我没有承担债务。

《春风》被禁掉之后,陈鼓应又找到我办了一个《鼓声》,契机是台大哲学系事件[7]。我们编了一期,还没出印刷厂就被封掉了。当时有一个著名的党外杂志《美丽岛》,一些有名的党外大佬募捐,我去写诗、演讲,被党外大佬看中。我帮他们开了很多次演讲,当时对他们的理解,觉得不管是左派还是统派都是要解除戒严,那时候不分统独,目标就是解除戒严,大家都在奋斗。但那些政治家没有社会主义、工农阶级的思想,只讲政治,只会选举。

三、返乡种西瓜

我当时觉得跟着他们空转没有意思,他们都不讲土地,我想要回台东。

陈映真和我说,你回台东可以,走政治路也可以,但一定要做群众工作,建立群众基础。政治你没法掌握,但是文学你可以自己掌握。《美丽岛》杂志在台东没有分站,我也被交代可以在台东办,做站长,获得一些微酬。后来,高雄爆发美丽岛事件,一些参与者跑到台东,我就安排他们藏起来。再后来《美丽岛》杂志也被禁了。一些参与者被抓后,美国开始介入,因为其中有些人是美国扶持的——美国虽然也支持国民党,但留了一手,这些人早就被美国扶持为党外台独势力。当时统派也想过要不要都进入民进党,占据一个席位,但是思想上统一和斗争很难,所以还是觉得应该成立一个新的党派。

在美国的压力下,解除戒严后,被抓的人出来,通过竞选纷纷上台。蒋经国也培养了一些台湾人当官,但基本上不是台独,是国民党的统派。所以台湾人后来分成两派,统派和台独。民进党这边基本是独派。美国支持独派,知道台湾是针对中国最好的棋子。通过军事加经济加思想,第一岛链死死锁住中国。

因为党外工作,我被打记号了,公务机关和大单位都不敢用我。1979年底起,我在台东,有一年时间是跟着父亲种西瓜。我当时也和陈映真说,我想回去亲身劳动、接触土地,左翼思想需要土地和劳动。陈映真说这个想法很好,但你一定要写作。后来我写了很多诗,1/3是关于父亲的。

我父亲有六个兄弟姐妹,在他和他兄弟姐妹的孩子们当中,我的学历是最高的,所以他们觉得我还是应该当官赚钱、光宗耀祖。刚回来时我也不说话,就是跟着父亲种西瓜,他也觉得莫名其妙。三个月后,父亲忍不住了,他在西瓜地的凉棚(瓜寮)里,双眼含泪问我:“你大哥去世后,我把希望寄托在你身上,想要你争口气,但是我花了那么多钱让你读书,你还回来种西瓜,我怎么和邻居、和族人交代。种西瓜!没用的家伙。”

虽然我是左翼知识分子,但是我怎么跟他解释劳动价值观呢?讲这些有用吗?我也不说话,只是默默流泪。

我父亲也不知道我没办法找工作,我说我们读农很难找,他说他帮我找。幸运的是,我们那个村有个念屏东农专的学长,是台东农会的总干事。我父亲曾帮他协调矛盾,他和我父亲关系很好。他的家族很大,农会是会员选代表,代表选理事,理事选总干事,他们家族都是农民,所以代表、理事里有很多他们家族的人。父亲和这位学长说了之后,学长爽快答应,并让我第二天去农会报到。

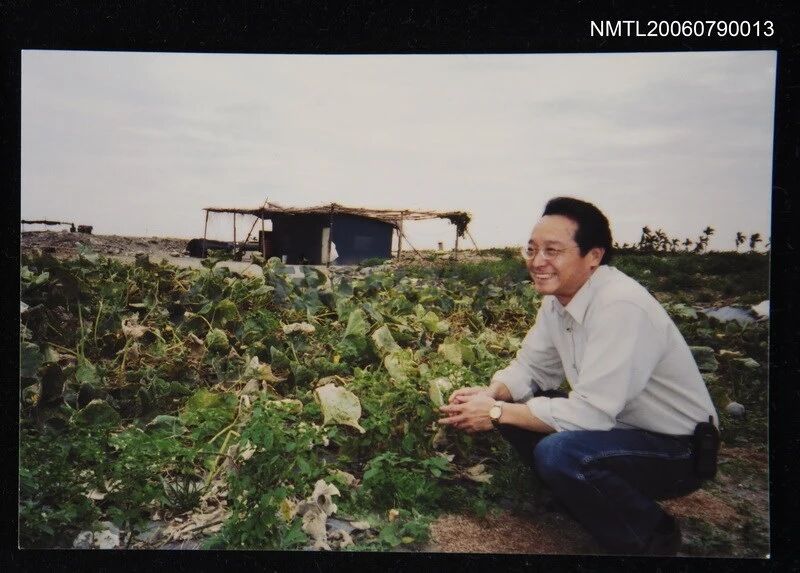

2003年,詹澈在卑南溪西瓜寮前停歇|图片来源:台湾文化记忆库2.0

四、投身农会20年

虽然这份工作工资不高,但是有办公桌,家里人也觉得像个样子了,父亲说我是家族里第一个拥有办公桌的人。我学长说,你好好干,我们这个农会是全台湾最大的农会。他真的很好,我在台东农会工作了20年(1980-2000年),2002年大游行结束后我才彻底离开。

进入农会第二天,情治单位【编者注:台湾安全部门】就拿着我的资料(黑材料)去找学长,问他是否看过,让他看过之后再劝退我。学长说他都知道。学长没有告诉我这件事。他告诉情治单位的人:“我这个学弟刚从台北回来,没有工作,我知道学弟和他父亲的脾气。他如果不在这里上班,放他到台东市去走东走西,我保证你们不得安宁。但如果他在这边上班,我看管他,他如果从事政治,我会劝他。”情治单位这才答应我留下工作。

1.鼓励养猪、养牛对抗国外倾销

我被编到推广股,是接触农民的第一线。第二天我就去清猪粪,清了三天。这个工作很辛苦,我想到中国的劳改,就当成自我磨砺。后来我才知道为什么让我清猪粪。那时候GATT(关税及贸易总协定,WTO的前身)还没有开放,我们农会鼓励农民养猪。我们养猪做得非常好,和农民打契约,保证以最低价——就是成本价——收购猪,确保农民不会亏本。给农民的贷款也是最低利息,还给猪办了医疗保险和死亡保险。推广股聘了三名兽医,在全台湾都是有名的。这三个兽医每天去入户,教农民怎么用药,如果猪死了就报保险赔付。农会没有限制养殖规模,只要农户按养殖数量缴保险费即可。

小猪养到四个月,差不多再有一个月就能卖了,结果我们加入了GATT(闽南话是“夹到”,夹到就要叫了),猪价下降一半以上,养一只猪要赔一只,加上饲料价格也涨了,很多小猪就被放到乱葬岗到处乱跑。农会觉得不行,就把小猪、不要的猪都收养了,大概收了2000-3000只。母猪生小猪会赔钱,所以很多农民半夜会杀死怀孕的母猪,我也因此写了一首诗《夜梦》。

......贫穷的农村还未翻身

猪价惨跌时

农民不愿多缴屠宰税

在私宰着一只怀孕的母猪

那声音,从大地深处

从一个子宫状的大气球里奔出来

我看见一团影子

从村落里的山谷窜出

又埋藏在更大的夜里

我们没有地,就在河道租老兵开垦的地,搭建猪舍,猪粪只能自己清理。我们推广股自己养,猪粪晒干后可以做有机肥。老兵开垦的地有的地方石头没有清理干净,还要清石头,猪粪施上去之后就种百香果。

猪养大了要卖,市场上猪价已经降到20块钱/公斤左右(原来是40块钱/公斤左右),但猪肉价格60块钱/公斤,出现生产者吃亏,消费者也不得利的情况。我们为了平衡市价,自己杀猪卖,一公斤45块,40块给农民,5块作为农会利润,逼得猪商要降价到50块,但猪商怎么会允许?猪商说“我们是杀猪的”,带着刀来威胁我们,我们就把农民喊过来,“我们是养猪的,你们有几个人?200人。我们有1000人!你们有刀,我们有石头!”然后杀猪匠就退让了。人家都来买我们的猪肉。我们还做出了最好的香肠,有机的,很香,配着高粱酒吃特别棒,但不能放很久。

牛也一样。我们养了一次牛,当时受进口牛肉的冲击,牛肉价格低,我们每个牛场的牛都瘦骨嶙峋。我们就建牧场,买牧草、养牛。

这两件事,台湾当局做不到。我们农会是农民的组织,自负盈亏,员工没有从当局领1毛钱薪水。我们能够做到这个地步,但是台当局那么多钱,为什么做不到?因为他们不敢做,不愿意做。

2.半计划性生产

侯 解

两次危机都和进口倾销有关系,这是没有办法管控的。我们听说农会可以制定生产计划,比如跟农户定契约,您所在的农会是这样的吗?

詹 澈

我们提出要半计划性的经济。

海东青

是订单农业吗?

詹 澈

也不太像订单农业,完全计划性的经济会僵化。除了半计划性,我们还提出集中性,有调整的功能。推广股必须下到每块农地去调查,比如百香果适合种哪里?种多少?百香果适合旱地,不好灌溉的地,我们就把这块地划出来,这一块叫百香果区,还有其他区。做成果汁之后怎么卖?都要提前想好。

但问题是只有我们农会在做没有用。台东市和卑南乡还在做蔬菜,但非常困难。我们用“菜金菜土”(指菜价一时如金、一时如土)形容当时的蔬菜价格波动大。为了解决农产品价格波动问题,我们先是叫农民来开会,排列土地资料,我做总指挥,安排什么时候种什么,以及销往哪个市场。我们以供应高雄市场1/10的份额、台东市场7成的份额作为目标,规划每个月种多少。农民也嘀咕,你规定我种,如果价格不好怎么办?我们就去弄了一个保证基金:菜价超过市价多少时,我们提取一部分作为基金;你种(其它品种的蔬菜)亏了,我们从基金里拿出钱来补贴。有时候下大雨,下了三天,菜烂了也要赔。

补偿机制很成功,我推广过的20种经济作物都是这么做的。但很麻烦的是种的作物几乎每三年就要换一批,台湾有句话是“好光景不过三年”。只有释迦一直在种。

我们把从南美洲引进的冷子释迦进行改良,现在全台湾品质最好的释迦就在我们台东。我们的释迦已经占了全台湾80%的市场,有定价权。我们曾找释迦收购商谈,“原来你们订100箱,就说10箱坏了(因为往往要长距离运输);剩下90箱也常常被压价。”农民一点保障都没有。之后农会统一收购农户的,然后卖给商贩。我们怕中间商跑路,要求商贩要么交一部分押金,要么是房产所有权,要么开个支票。我们凭什么跟收购商谈?就凭农民支持我们。

比如我们区域有2000个农民种释迦,我们就开会,让农民自愿参加,做试点。我们邀请了100家——涉及300公顷——先做试点。用一个废弃的小学校做集货厂,把这100家划分成8个班,15-20个人一个班,每个班有个班长、书记(做记录)、会计(记账)。每个农户要交班费,一个人一千块,作为班基金,大家开会吃茶、吃糖或者出游,就从班基金里面出,还要有班规。一个集货厂有厂规、厂基金,高过市价的利润一部分作为厂基金。

我有一个目标,就像是人民公社,共同计价,但这个很困难。有些农民觉得自己种的释迦质量更好,不愿意加入。不同意的,我们就不要求他们参加。释迦要七分熟时才可以摘,没有七分熟的摘下来也不会熟,所以收果时验货要靠经验。农民妇女总认为自己的孩子(指自己种出的释迦)最好最漂亮,但释迦运过来,并没有达到七分熟。我说不能收,妇女说凭什么,又说自己的果子最好。我要求把她家的释迦果放在一边放三天,如果能变软的话,我来赔。类似的情况经过了一个月的争执,才说服她们。验果要靠经验进行判断,班组里有经验的人很多,他们也会协助我。

除了共同计价外,以前包装要请人,现在也全部自己来。早上6点摘果,9点前到集货厂分拣包装。所有果子到了,大家一起包装,机械分果,按重量分级,把不会软的、有虫的挑拣出来。8个班长里面票选3个,轮流评管,大家都信服。年轻人、男性做搬运类的重活,妇女做轻活。中午吃大锅饭,妇女煮面条,加点鱼罐头,炒点肉。9点做,做到下午1点休息。1点之后过来换班的人,也可以早点到,和9点的那批人一起吃大锅饭。

侯 解

班组长是否有额外收益呢?

詹 澈

没有,这些都是义务工,因为都是你帮我包装,我帮你包装,所以不给工资,就像以前的换工。班长、评管员也没有工资,这个是完全义务的,但有荣誉,讲话可以大声,有时候还可以骂人。

3.统购统销好处在哪里?

(1)运费。100个农民产出1500箱果子,以前货运公司是挨家挨户收,现在集中收。我让货运公司来报价,运费最低的我才用。原来运费是一箱70块,后来降到45块,相当于我们一天一箱多赚了25块。货运公司也省去了跑来跑去的功夫,一次性到位,品质又好,双赢。我们对产品的把关非常严格,有问题的可以寄回来,或者拍照发过来,评管的班长负责,不好的给赔付,也发生过赔付的情况。农民货款也有了保障。原先产品寄出去后,卖了多少钱农民不清楚,中间商卖完了说没卖完,就会少给钱。现在我会说,没卖掉的在哪里,你要告诉我。中间商要给我红包,我也全部拒绝。农会要求和中间商不能有利益挂钩,班员和中间商也有交流,有利益往来的会露馅。

(2)纸箱。纸箱也是一个很大的成本。原来卖纸箱的收钱也是挨家挨户收,有的还收不到。现在运费和纸箱费可以从农民的果款里面扣,账目很清楚,扣掉以后直接打到农民账上。我们要求中间商一个礼拜就要卖出去,所以货给中间商后,一周内我就会在厂子的公告栏公布价格,过程很透明,信任到底。如果农民一个人销售,买一个纸箱要35块;我们统一采购纸箱,20斤装的纸箱标价只要25块。纸箱的成本、节省的运费,一天一箱能省掉35块,相当于多赚了。

(3)包装耗材。在种植过程中,释迦达到6分熟时就要套袋,以防果蝇,果蝇在500公尺外就可以闻到释迦的香味,在果子里面产卵后10天就能长成成虫。我们统一购买套袋,可以降低成本。

(4)提高市场价格。因为我们的释迦品质好,统一销售到市场的价格比其他地方高5块/公斤。

农会做产销,可以把价格顶起来。虽然只有100个人,但他们是农民的核心,因为他们统一销售带动了价格的上涨,没有加入统销的农民实际上也受惠了。农民到最后都了解到这点,后来加入统销的就越来越多,共有12个货厂,还形成内部竞争。基金累计也越来越多,班规越来越严格,到后来班费都要2万/人了。台东农会也获得了农业部门的表扬,说全台湾只有我们做得到。

4.我怎么做农会组织工作

农会所有的工作要理事会同意,理事有一部分财产要押在农会,如果农会赔本,理事们的利益会受损。我们的总干事有魄力,能够推广这些做法,这需要非常强的信任,全台湾做得到这些事的只有我们台东地区农会。

推广股是花钱的地方,但一般农会认为推广股要少花点钱。推广股一般由4个人组成——股长、农事(老农民)、家政(农村妇女)和年轻青壮年。我是推广股股长,我们农会的推广股有16个人,是全台湾农会中最多的。

每天上班前我们开半小时的会,我讲15分钟,他们讨论15分钟。我灌输的理念是:第一,强调农会的宗旨,为农民服务;第二,你们父母是不是农民?所以我们工作也是为你们父母;第三,农会工作也是为你们自己,你们也锻炼身体,还有插花、卫生教育等活动。中午,我们要和农民一起吃饭,到中秋等节日,农民言论、信仰的中心在庙会,村长一般是主持,会邀请我们去。台东是全台湾少数民族最多的地区,有7个民族,推广股中也有原住民。

台湾阿美族庆祝丰年 | 图片来源:台东电子报

5.农会的组织架构和运转方式

台湾有一个总农会,下面有地区农会,二者不是隶属关系,都是自负盈亏。总农会和地区农会之间有一些业务往来,比如有统一的技术员考试,考上的技术员派到不同的农会。这些考试进来的人是农会的正式员工,有上升渠道,工资也会随之上涨。另外,在理事会授权下,总干事会聘用一部分临时工,但这部分员工不稳定,待遇也不高,升不上去。我后来当总股长,就进行了改革,建议表现不错的临时工,三年后就可以签长期合同。农会的部门有:信用(负责金融)、推广(负责教育)、供销(卖东西,统一采购农药化肥)、保险(农民保险、作物保险等)、行政(会计)、超市(卖农民的东西,类似供销合作社),总共6个股。大陆是供销、金融、推广各一个系统,也有问题。农会每个股的工作人员是拿工资的,有固定薪水。

农会是会员制,自耕农(自耕地0.1公顷以上,或河川地、公地0.5公顷以上,可以加入)占到80%,赞助会员(没有土地,可以在农会存款借款,但没有办法享受补助福利)占20%。户籍不在所属地区的不能加入。鼎盛时期,台东农会的会员达到6千多户,地区总户数是1万多户【编者注:台东地区共5万多人,一户按照4人计算,居民中只有40%是农民】。会员进退社自由。

海东青

对于社员退社会不会有要求?不能说今天加入,下个月就退了。

詹 澈

一般来说,农民不会退社,因为只有农会会员才能缴老农津贴,每年保费才2千台币,退休后每个月能够收到7千台币的津贴。这个是全台湾统一的。农会是帮忙收,但是必须要农会去交,相当于农会确保你的农民身份,并且农保和劳保不可以兼得。我哥哥种地,同时是大卡车司机,他就选择交劳保,一年交3-4万台币,退休后一个月领2-3万台币。

叫“xx地区”的农会都是两个或以上地区合并的,比如我们台东地区农会就是台东和卑南合办,跨海还有两个岛,所以是所辖地区最大、规模最大的农会。我们有代表(60余个)、理事(乡镇级一般是9个)、理事长、总干事,他们都是要选举的。理事会一般来说是最高权力机关。理事的部分资产抵押给农会,农会亏本就会出售资产,相当于农会是理事的。理事承担风险,但是没有其他回馈。硬要说的话,理事每年会有一次游览全台湾的机会,两年有一次出国的机会,然后出席会议有一定的补贴,贷款也有优待。会员代表会是最高权力机构,一年开一次会,对农会的预算决算进行审查和监督。会员代表会授权理事会,理事会每两个月开一次会,也是查账,检查业务。

农会的资金主要从信用股来,也就是农会的金融单位。我们推广股卖农药化肥也有一些利润,但是和生意人不一样,我们的利润不高。农民可以在信用部借钱和存款。农会有很多小额贷款,这种小额的银行是不会贷出的。而且在银行贷款如果贷得多,贷款人还要写计划,很多农户都不会写。所以农民要借个5万、10万就去农会。比如我父亲在河川地种西瓜,那个地没有所有权和抵押权——自耕农的土地有所有权和抵押权。农会贷款不是根据你的抵押权,而是去看你的作物有没有种,比如你种西瓜需要贷款10万,农会去看,如果西瓜已经种上了,就可以无抵押贷款8万,支持买化肥农药,西瓜卖了再还款。我们赚的利差,65%的利息会通过推广股返还给农民,35%用于支持农会运营,包括干部的工资、退休金等。

因为农会对农民影响很大,一些农会被政客看中,并用金钱渗透,也导致了一些派系斗争。

我们早期是和银行竞争存款的,后来办了这些事,吸引了很多人,一些不是农民的也来农会存钱。农会和银行的存款利率差不多。我进台东农会的时候(1980年前后),农会金融部门的存款才1亿,10年后的存款就达到了20亿。贷款利息的60%就很多了,有时候我们一年能多发4个月的工资。

6.农民分化

侯 解

因为台湾土地买卖自由,农会内是否会出现部分会员盈利,扩大经营规模成为大户的情况呢?

詹 澈

农民可以通过贷款买地,只要有抵押物,并且可以缴得清利息。虽然土地买卖是合法的,但很少出现土地集中,形成大地主,因为农业收成并不经常是好的。青年农民通过贷款,最多可以把经营规模扩展到8公顷,有些是自己做代耕,有些是为牧场提供青贮饲料,这类1公顷能赚两、三百万台币。

海东青

可以说农会不一定能阻止土地集中,但是它切实减少了小农的经营成本,因而减少了小农破产的可能性,也由此减少了农民因为破产而卖地的可能性,这对阻止土地集中起到了一定的作用。

侯 解

那是否存在农会会员既享受统购统销的实惠,又自己去市场上按高价销售的情况?

詹 澈

在统销班里,如果发现有人私自去运销,就直接开除。但农会中有散户自己销售,例如有的人竞选总干事失败,心里会有疙瘩,就不愿意加入统销班里。但因为农会有最低保护价,不愿意加入的农民也受到了最低收购价的保护。

侯 解

大户可以竞选代表吗?他们竞选成功对农会的运营产生影响吗?

詹 澈

种植大户如果被选为代表,也会对农会的运营有一定的影响,但关键还是在理事和总干事。曾经有人想和我们竞争总干事,但他们其实来自台东市区,想低价从农会金融部门借钱做生意。他们竞争总干事的目的是为了冒贷、超贷,大家也都看破,不会选他们。

台湾西部地区有些农会存在派系斗争,通过冒贷超贷获得黑金。比如1公顷土地只能贷500万,但通过操作实际贷了800万。还有某农会的总干事乱操作,卖贷款名额。农会里的政治操控和腐败在李登辉当选之后变得很普遍。他为了制衡政党,培养地方派系,甚至让黑道当选领导。在这个大氛围下,农会的选举也受到影响,选一个总干事,甚至要花两千万台币。当选以后,这些农会干部可以搞私人高利贷赚利差,还可以用贷款去炒股票赚钱,只要还得起利息,不暴露就好。

五、农运和两岸农业未来

2002年,基层农会想要对抗大资本,发展内部金融部门,但是陈水扁当局强势接管农会的金融部门,控制了36家农会的金融部。对此,我们在每个村都动员开会,开了6000多次会,最终决定包围“总统府”。农会总干事不敢出头,我就带头去干,因为我曾参加过党外运动,也当过兵,可以说是农民的精神领袖。农渔会每人八百、一千地凑了钱,租了2千辆游览车,虽然带了臭鸡蛋、烂番茄去抗议,但为了保证行动“理性和平”的进行,并没有扔鸡蛋和蔬菜。陈水扁甚至私下里找到这些卡车司机,想要收买他们,但是没有成功。游行当天有12万人走上凯道。

集会场景 | 图片来源:农训协会

我对陈水扁说,如果农民摘下你“总统府”的大旗,台湾进入政变状态,大陆就有理由出兵,到时候就不是农业金融化那么简单的问题。于是陈水扁妥协。

台湾一直拒绝转基因大豆和玉米。但莱猪没有顶住【编者注:指使用莱克多巴胺(俗称瘦肉精)的猪】。当局正在顶玉米(指抵制转基因玉米),但是快要顶不住了。台湾农业最后一道防线就是关税。最近美国和台湾当局又在谈新的关税,如果要给美国农产品开放“零关税”政策,我们就鼓励台湾稻农再行动一次[8]。

我对大陆农业有一些建议:

(1)经营权贷款,对农地价值标准化,要把碳改、社会安全功能等都算成这块地的价值。我们计算过,以后土地不只算1万块,可以算10万块,这个数字化、标准化要做。

(2)要有种原库,种子就是芯片。我们温带、热带的作物都有,所有种子的基因都要放在种原库,现在这个是被美国把控的。

(3)建立标准化系统,代表中国的两个植物——茶(尤其是绿茶)和中草药——在国际市场上的占比都不高,并且产品标准是别人定的。我们应当做溯源,建立一套系统,自己制定标准。这些建议我跟农业农村部提了两次,但他们现在才开始弄。

如果两岸统一了,对台湾农民来说有个顾虑是大陆农产品价格低、农村老人养老金低。不过如果贯彻一国两制可能没有这个担忧,就是要考虑哪个农产品能在大陆卖出高价。我们的宣传策略是“少国防,分大钱”——现在台湾一年要花六千亿台币的军费,统一之后节省下来,每人每年可以分一百万。

注释

[1]台湾的三次土改是如何进行的?https://illss.gdufs.edu.cn/info/1024/7960.htm

[2]援引詹澈在2023年“大地亲情”两岸诗歌分享研讨会上的发言,参考自:https://www.sohu.com/a/722852697_121124759

[3]一九六三年四月二十三日台北出版的《联合报》的《联合副刊》,刊出一首诗署名风迟的诗《故事》,大意说一位愚昧的船长,无知以致于迷航海上,漂流到一个孤独的小岛。这首诗被警备总部解读为影射蒋介石“愚昧无知,并散布政府反攻大陆无望论调,打击民心士气,无疑为匪张目”。王凤池因此被军事检察官判“匪谍叛乱罪”,被关在台北县土城生教所。1966年12月17日才获得释放。参考自:王润华,2025,《重新解读<联副>的“船长事件”――台湾戒严时期被判“叛乱”罪的一首现代诗》,https://www.danran1967.com/?p=53712

[4]《联合报》在当时是台湾知名的大报刊,发行量能够达到80万,知名度和稿费都高,几乎所有文人趋之若鹜。

[5]关于此事可参考陈映真于2000年发表的《关于台湾“社会性质”的进一步讨论》,文中提及“余光中控诉我有‘新马克思主义’的危害思想,以文学评论传播新马思想,在当时是必死之罪”。

[6]“党外提出来的公共政策几乎都是《夏潮》提供的。环境问题、原住民,台湾史、乡土文学这些都是《夏潮》开创出来的……农民、渔民、老公、雏妓、弱势团体的问题,都是《夏潮》开创出来所关心的。”参考自:郭纪舟,1999,《七十年代台湾左翼运动》,台北市:海峡学术出版社。

[7]1972年12月到1975年6月之间,在国立台湾大学校内,以“反共”之名,对国立台湾大学哲学系内自由派学者进行整肃的一连串行动。最后导致多位哲学系教师,被迫离开哲学系。

[8]相关信息参考自:政府零关税谈判,农民上街反对,杨儒门:稻米是民生根本,不该成为贸易筹码,https://www.newsmarket.com.tw/blog/221782/