重温1957年:单干包产与互助合作之间为何是道路之争?

来源: 人民食物主权 发布时间:2020-12-29 阅读:2980 次

食物主权按

1957年邓子恢主张“包产到户”,主张要固定所有制,使所有权、生产权、管理权、和分配权统一在生产队,土地、牲畜、大农具都归生产队所有;同时提出要建立严格的生产责任制,实行队(生产队)包产,组包工,田间管理包到户。既然邓子恢主张集体所有,后来他的方案被认为是资本主义路线,是不是有失偏颇?为什么毛爷爷几次跟他辩论后,生气了说“邓子恢的头脑要用大炮轰”?

本文是一次集体讨论的整理。有同志认为,邓子恢提出的意见更具有可行性,更容易被农民接受,尤其是当时组织管理做的不好的地方。也有同志认为:邓子恢那个方案是针对静态的和消极的现状的消极设计,他的方案有把人客体化、工具化的趋势。邓子恢的方法是在资产阶级法权的框架里兜圈子,按他的方案,农业出不了大寨模式,正如用计件制管理工厂,工业出不了鞍钢宪法。我们追问:非资本主义农业制度的本质特征到底是什么?仅仅是保留土地公有、消灭了地租剥削就够了,还是需要配合其他条件?

如何在公有制的基础上,避免人的客体化、工具化,发挥人的自主性和积极性,这是社会主义现代性的核心问题。

讨论一:生产资料公有制是保证社会主义性质的唯一条件么?——邓子恢与其主张的“包产到户”

艾米:想请教大家,邓子恢和其主张的“包产到户”被认为是资本主义路线,这么看是不是有失偏颇?因为邓子恢的包产到户还是相当程度保留了集体的。这几天我参观了邓子恢纪念馆,十分不理解他的方案为什么在当时不被采纳。

后来的改革,集体对农户生产工作的指挥和协调消失了,各家各管各的。也没有了原来的分工合作,良种试验田,水利建设逐渐荒废;大农具和牲畜也都私有化;还有就是土地“承包权”固化,使得近似于土地私有权了。

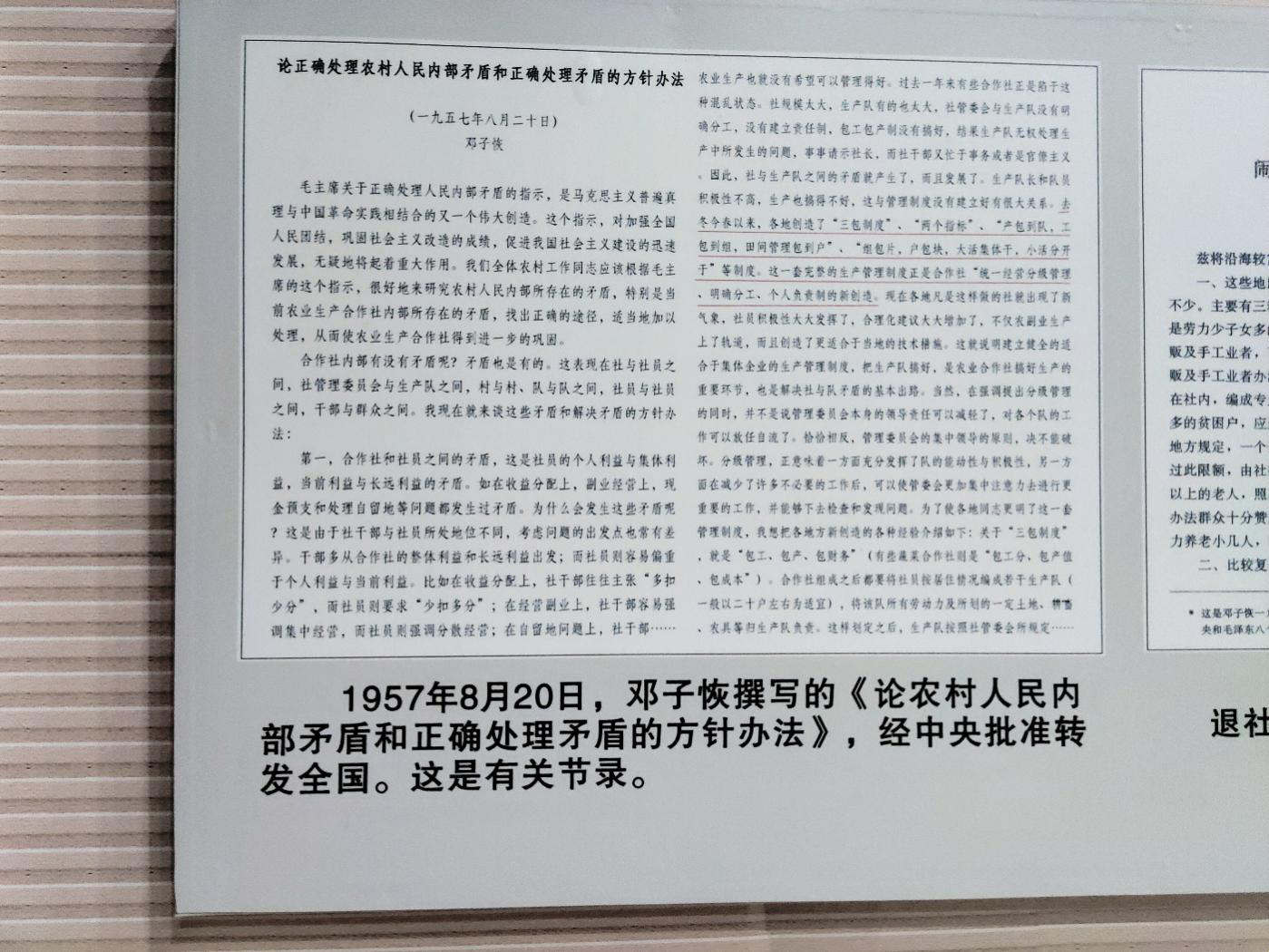

图片来源 | 讨论者提供

老田:要想回答这个问题而不流于人云亦云,需要对生产关系进行具体研究,弄清楚非资本主义农业制度的本质特征到底是什么?仅仅是保留土地公有、消灭了地租剥削就够了,还是需要配合其他条件?

艾米:他当时提的包产到户和后来的不同,但还是没通过。邓子恢主张要固定所有制,使所有权、生产权、管理权、和分配权统一起来,都在生产队,土地、牲畜、大农具都归生产队所有;邓子恢提出要建立严格的生产责任制,实行队(生产队)包产,组包工,田间管理包到户;对一些特殊的技术活,可以实行联系产量超产奖励的个人责任制。他不同意把单独干活等同与单干,说:“认为集体劳动就是一窝蜂,单独干活就是单干,单干就不是社会主义,就是资本主义,这是不对的”。

老田:是有不同,但回答真问题也不容易,邓子恢的社资分野相关看法也是“概念先行”,不足以为标准。

艾米:我非常困惑,在我看来,将一定程度的“包产”作为社会主义的管理办法未尝不可,我觉得邓子恢提出的意见更具有可行性,更容易被农民接受,尤其是当时组织管理做的不好的地方。

老田:可以尝试从不同的角度,接近真问题和逐步寻找答案。我推荐两个角度,第一是从中国农业的资源禀赋和目标要求出发,这个算是生产力角度,可以借鉴黄宗智的过密化概念——区分出集体的过密化与家庭的过密化两种路径;第二个可以借鉴布洛维的生产政体方案,从内部的意识形态和内部国家入手,追问农业生产单位(可以是生产队、包工组或者家庭)国家政策和法律环境,农产品组合与市场价格状况,劳动力再生产状况以及管理结构(干群关系)等方面,去具体考察此农业生产单位不同于彼单位运作的基础以及不同层次的差异。

给定农民偷懒而干部疏于监督的前提,邓子恢的设计可以达成增加活劳动投入且节省管理成本的效果。如果农民需要走出以旧有的工具种田的处境,那么有领导的分工协作属于绝对必需;大概邓子恢能够避免小岗村落入要饭处境,但肯定出不了大寨。

如果不持续地在实践中间不断地改进生产队(包括大队、公社等三级基层政权组织),与农民生产生活条件改进紧密相关的管理结构投入,应该说(高效的管理结构)不会一夜之间从天上掉下来。邓子恢的方法针对管理薄弱的生产队存在着活劳动投入不足的困境,但他给出的解决办法是永远不进行合理的管理结构投入的消极应对方案,更要命的是他为了加强自己方案的说服力,近乎禁绝展望新的管理结构改进的可能性。毛爷爷对于这些人还是比较了解的,批阅作业也是认真的,按照戚本禹的说法“这些人在毛爷爷的眼里就跟透明似的”,要玩点花样不被发现的几率是不高的。

走向未来,需要预备一定的精神条件(也可以说意识形态或者企业文化),还需要不断地成长出内生于农村条件的合格干部群体(管理人力资本积累过程),去对接可能的技术进步和福利提升过程。邓子恢那个方案是针对静态的和消极的现状的消极设计,毛爷爷说有些人一出去就“搞些落后经验回来”,“对社会主义总是缺乏精神准备”,把脉还是挺准的。毛爷爷主张要“平均的先进定额”而不是大力士,要看两面而不是只看一面。

艾米:我觉得邓子恢指出农业生产中的分散性是有道理的,包产可以被视为一种过渡手段,等到生产力逐渐发展,机械化程度或者哪怕只是牲畜数量增加,单个人可耕地面积逐渐增大,这些分散性的管理问题会逐渐减少,直至大部分劳动力转移到工业部门,也就是说包产可以被视为一种发展而不是静态消极观。

一个客观条件是,大部分集体都达不到大寨的政治水平,如何发展这些集体才是大问题,强行推广大寨经验导致社员闹退社结果只会更糟,不是吗?

老田:发展速度可能是相反的,大寨的水平多数地区达不到正好意味着短板所在,管理结构的投入与成长速度最慢,其他的可能反而更快些,还有机会从外部输入(例如今天的输血能力),但管理结构的投入必须是内生的。送拖拉机是容易的,送去一个沈浩都累死了,还不太管用。

当然,我也不是说包工绝对不能用,其实一直都在用,我小时候生产队在“双抢季节”插秧割谷就是包工的,可以朋友们相约成立包工组,也可以一家人姐姐带弟妹独立成组。但邓子恢是分散劳作为主,集体的管理结构虚了。

艾米:我没有在前三十年资料里看到您说的这种例子。一些村民根本不了解集体有什么好处,通过包产作为一种过渡,使得一些集体化的优点得以体现,从而得到村民支持走向进一步集体化,这为什么不可行呢?

老田:农村的田块地块,肥瘦和水路乃至于远近,都有区别,真要包下去,厚薄之间差别不小,也没有你说的那么容易。包工不仅仅是一种手段,还会搭配一种精神状况——强化个体利益且潜在地瓦解合作精神,跟工厂里批判计件工资造成的常见问题一样——肯定会鼓励关注数量而不是质量,如果继续深化到强调数量质量并重,那包工就不行了,就要走到包产到户了。尤其是毛时代的农业增产措施,多依赖于改土改水,前化肥时代的农家肥还依赖集体积肥,这些方面个体家庭根本无法入手。

1956年,邓子恢(右二)陪同毛泽东接见福建龙岩革命老人张龙地

侯雷:河北省周家庄至今还是集体经济,他们使用三包一奖,不知老田老师怎么看?

老田:周家庄的管理结构很强大,结合家庭包工作业,大集体和小自由都有了,都没有偏废。

侯雷:嗯,还不清楚跟邓子恢的设想有什么相似或/和不同的地方吗?

老田:有雷金河或者陈永贵,邓子恢的方案才不会出现涣散集体的负面后果,没有雷金河就不可行。

侯雷:有些明白了,就是说得有强有力的集体领导吗?

老田:是的。包工情况下,干部的质量监督和验收工作量也不算小,记得有次去周家庄,一个老干部举例介绍说——乡里做了个一平方尺的框子,收麦后干部趴在地下数数,一平方尺遗留的麦粒不得超过10,这算是对收割机手工作质量的一个考核指标。

侯怡:老田说得一针见血,按邓子恢的方法,出不了大寨模式,正如用计件制管理工厂,出不了鞍钢宪法。(如果采用邓子恢的方法)社会主义的探索就不能前进,而是在资产阶级法权的框架里兜圈子。

回顾共产党人的革命史,建立有自觉性、懂得为谁,为什么打仗的军队,从井冈山以来,共产党的军队“生产关系”的演化,对自觉性、主体性的激发,锻造出前所未有的新型军队,与后来大寨模式、鞍钢宪法有一些相通之处。

我想问一下,当年对邓子恢的批评,有没有讲清楚道理,人们对邓子恢这样的想法到底有什么问题,有没有明白?还是当时的批评是一个抽象“立场”批评?

黄老:邓子恢的路线可以说是资本主义或自由主义的萌芽。与大寨、大庆、南泥湾等相比,是后退了。

老田:讲清楚过,甚至,毛爷爷不止一次抽出时间来跟他辩论,邓子恢每次都把旧话说一遍,毛爷爷生气了说“邓子恢的头脑要用大炮轰”。

除此以外,大的管理科层组织内部需要分工,自下而上有三种职能需要分开掌握:底层面对面的管理层需要技术职能、中间层掌握配置职能、高层要掌握概念职能,邓子恢的毛病是一头钻进技术职能(他甚至组织人编写了一本农村会计教材)里不肯出来,这部分问题应该由基层干部和群众联手解决;当然,其他职能应该奠基于基层的技术职能且服务于这个。

因为邓子恢始终不在状况,1955年毛爷爷自己出马领着陈伯达他们,要求各地报送合作化材料,亲自编辑《中国农村的社会主义高潮》一书,搜集合作化过程中间的先进经验,增产措施,存在问题和解决方法等。这一次邓子恢认输认错了做了自我批评(在1955年七届六中全会上),不久又故态复萌。毛爷爷在该书序言中间说:有的人遇到新事物,总是先反对一通,然后又认错,下次又把这个循环一遍;这在高层是一类人而不是一个,总是没有预见性,还总是成为进步的对立面。

毛爷爷推荐的领导方法是当班长——运作一个学习网络,把所有层次干部的积极性,都发挥出来,共同解决问题。毛爷爷编书就是这样一个范例——搜集实际检验材料帮助推广先进经验,同时从许多经验中间提炼出带有普遍意义的方法,然后做出方向性的政策,例如毛爷爷1958年提出的农业八字宪法——水肥土种密保管工,就是从基层增产经验总结出来的,也是最能够发挥集体力量的农业努力方向。

在集体农业时代,合理的管理结构不会一夜之间出现,干部成长和社员配合,都需要一个逐步的引导、相互适应与经验积累过程,上级对此应该支持和作为后盾而不是起 “反作用”,邓子恢这些人对于与管理结构相关的“人力资本积累与存量”毫无概念,轻于瓦解或者打断这个逐步的积累过程。毛爷爷有一次引用浙江农民的语言批评邓子恢“解散合作社的仇恨几辈子说不完”。乡村中间原本就有反对合作社的人,解散合作社让那些人占据了舆论上风,积极分子被弄得灰头灰脸,而建设合理的管理结构并解决各种问题需要依靠后者。可惜邓子恢及其党内同道似乎没有学会听懂农民的语言——完全不了解此类情绪背后与管理结构稳定有序建设是什么关系。后来轻于批判政社合一,也是同一个盲点——似乎认定乡村中间有助于农业成长的管理套件唾手可得,根本不值得珍惜。

原本,搜集材料编书提取检验上升为政策,应该说邓子恢手下部门的研究室的职责所在,他自己不在状况,手下人也跟着他的状况,然后,想当然地“越俎代庖”,居高临下地去抓住技术职能做文章。他作为理应行使概念职能的中央农村工作部部长,却以现实中间的消极部分作为依据完成概念性的决策。毛爷爷1959年在庐山会议上还说,七十几万个生产队,一个生产队一条错误,那合作社还搞不搞了?这个不是掩盖错误或者回避阴暗面,而是如何看待此类问题和寻找答案。不过,1958年的颠覆性错误“共产风”是高层搞起来且强迫下级接受的,生产队层次从未发生过此类问题。1962年的黑暗风,又是同一个决策模式,以局部问题支持概念决策;韩丁的总结很精辟——他们从指责小问题开始,最终目的不是口头上宣称的自我完善和发展,而是拆掉整座大厦。

刘邓陈云诸人也是如此,最喜欢越位“对下夺权”,以最高决策层身份长期介入中间层掌握的配置职能,最终只能够如周总理所言“闭眼批公事”——在缺乏靠谱信息与技术知识条件下完成决策。在刘邓陈关注的方向上,也不是不存在问题,但他们的解决方法是错误和有害的,后来说“一管就死、一放就乱”的循环,并非必然如此,而是集权与放权都只是一偏——靠谱的信息和知识掌握在几个层次的下级手里、而全局性的综合平衡又易于受到地方官员投资饥渴症的反复威胁,这就需要上下级的紧密合作且在形成共识之后,问题才能够解决。但在相关位置上的高官们,老是想以剥夺下级的发言权方式去取消问题,这就始终未能引导出紧密的上下级合作来,几十年里老是在旧问题里打转转。

讨论二:什么是“现代性”,现代性与农业道路选择有关么?

侯泓:请教各位一个问题,究竟什么是现代性?以毛爷爷为首的共产党人数十年奋斗的现代性目标又是什么?

老田:现代性是传统性的对称。传统是比较清晰的,农民居住在农村从事农业,生产自主,生活与生产空间合一,思想或者知识多为经验性的积累。从农业到工业,从乡村到城市,一般都是从无组织到有组织——大家都处在一个组织权力的监督与控制之下,从市场上得到生存资源而不再是自己生产自己所需,向雇主出卖劳动获得报酬,人们在熟悉的村落和家庭之外竟日紧密相处,无所不在的国家机器逐步地蚕食公私领域,这些与政治权力和金钱权力普遍化相关的现象开始主导人生,人自身成了客体和对象。韦伯对无所不在金钱和权力提出过“理性铁笼”说,但韦伯认为这个无所避免,似乎人们为了福利提升,除了选择接受之外别无出路,这个近似于生产力决定论观点。但现代性一开始就遭遇到现代性批判。

共产党革命的时代,遭遇到的问题,是大批的干部战士在农业社会完成其政治社会化过程之后,才进入到有组织的斗争环境中间。人与人相处的规则需要革新,有组织的支配不可避免但如何人性化且不妨碍自主性和积极性,作为组织枢纽的领导人如何汲取有效的信息和知识合理地决策,这些课题很标准地涉及了现代社会转型的一般性处境;同时,共产党人与资本家群体不同,无法在雇佣制基础上完成力量整合并与对手竞争获胜,需要最大化地发挥个体的自觉性(提升阶级觉悟、发掘内在的斗争精神),为此,一开始就需要逆转各种客体化趋势,或者打破理性铁笼的自觉努力。

我曾经和一位老师讨论如何激活和再现革命史的精神价值,避免把鲜活的经验事实写成枯燥的政治经济学,更多地让经验和事实说话,这个曹征路老师做得就很好。《重访革命史》,读者读着读着,自己就有了进一步提出问题的意识,这个可能就需要进入政治经济学领域去回答了。如何看待从传统社会走出来过程中间的“变与不变”——有组织的努力和分工协作为现代社会所必需,但如何避免人自身的工具地位和精神奴役状态,这个不仅是现代转型带来的困境,同时也恰好是革命所许诺的解放目标。具体讨论现代性,可能还是要分析生产关系中间人的地位问题,分析组织权力下的个体地位,一句话,回到政治经济学批判视野。

记得有人提出过“反现代性的现代性”——这个命名方式似乎是把资本家和资本主义主导下的转型以及相关特点视为正统,然后其他的努力方向就是异端——非资本主义的现代性属于“反现代性的”那种例外状况。

侯怡:非常同意“为此,一开始就需要逆转各种客体化趋势或者打破理性铁笼的自觉努力。”WG中刘邓路线、邓子恢等,他们的主要问题可能是方法上的,就是对工具化、客体化的系统接受和强化;而方法的问题,也是这些精英们根深蒂固的世界观(劳心者治人、劳力者治于人,把主客体的二元关系表述得很经典)。

侯泓:和现代性相遇,是从老田说的“现代性批判”开始的,后现代各种critics理论纷呈,但感觉都是“破”多“立”少。然而作为社会人的个体,总是要生活在形式各样的社会关系中的,所以现代性批判就只能流行于象牙塔。

老田解释的现代性,可否理解为,当中国共产党人在摸索前行时,不仅要考虑解放问题,也要考虑解放后的问题,事实上这两个问题是一体化的。而脱胎于传统社会的资本主义在全球似乎验证了那就是终极道路,但这是不是中国的现代性目标?苏联的崛起给了中国一个新的道路选择的可能性,但从中国的传统性中能否孕育超越资本主义现代性?毛爷爷等革命者的回答就是依靠人民就能探索中国的现代性道路,在思想上武装起来的人民就能赢得解放战争、抗美援朝战争。

那一辈的革命者的眼光真是长远,穿透了历史的迷雾……

老田:是的。从三湾改编到古田会议精神,红军不是单一的军队而是定位于执行革命政治任务的武装集团,这都是反对“人的工具化”那种狭隘想象力。同时,不断地要求红军执行三大任务——打土豪筹款子、打仗消灭敌人、组织和武装群众,要求在建设好根据地的前提下有序地发展自己,而不是走招降纳叛的扩军路线。这都是要求红军战士也要像总经理那样关注管理的全局,战士也要参与管理全过程实现高度的“政治化”,直到后来发展为要求解放军成为“战斗队、工作队、宣传队”,这些都是在组织内部追求人的全面发展;同时还不断地要求红军战士参与社会调查,引导群众完成分田分地和各种“赤化苏区”的工作,这是要求在红军与民众关系中间,确立起“有机知识分子”那样的内在联系。

这些都应该是对韦伯担忧的“理性铁笼”的超越和实践。

侯泓:是的。正是因为革命的军队承担了政治任务,所以那么多不识字的“泥腿子”在军队中锻炼和成长,成为现代性“管理结构”的中坚力量,所以在解放后,能顺利地接管城市管理,并迅速恢复生产生活,使全国人民迸发了活力。

补充——读者紫虬对文章的意见以及和老田的讨论

紫虬:有许多非常精彩的观点。但“在资产阶级法权的框架里兜圈子,按他的方案,农业出不了大寨模式,正如用计件制管理工厂,工业出不了鞍钢宪法。”值得推敲。

首先资法权只能限制不能破除。其次生产责任制是毛一贯关注并总结的,从解放区到汇编合作社材料,晚年依然坚持国家集体个人三者利益统一。其三,计件制与鞍钢宪法并无矛盾。列毛都说共产党人是唯物主义的唯心者,但群众是最唯物主义的,对党群要有区分,群唯物符合马克思的第一个发现。和田老师切磋。

责任制怎么做,毛是向群众学习汇总,两邓是系统的去集体化,放任两极分化。邓子恢是苗头。

老田:资产阶级法权——依靠少数人(精英路线)还是群众路线,这个是毛时代高层争论的核心问题,是主要的不同政见分歧所在。毛主席临终前说:合作化的时候党内就有人反对,批判资产阶级法权他们有反感。这是党内不同政见最集中的表述所在。

我也同意你的看法,资产阶级法权还不能马上破除,但是,公有制条件下的管理也不能简单抄袭旧统治者的经验和眼光,从红军时代三湾改编开始,到集体农业时期的劳模实践,工业中间提出鞍钢宪法,都是走出旧框框的努力。

确实,邓子恢这些人对这些缺乏自觉,在具体操作中间随意性太大,没有系统的长期努力方向;邓小平的一些零散发言揭示出他觉得扩大法权就是好。

紫虬:关于计件制和鞍钢宪法。我16岁在青藏线当汽车兵,负责公布油耗,虽然不计酬,但公布和不公布就大不一样。后来在企业节能小指标竞赛奖,公布和公布不公布同样大不一样。这是切身体会。老师们的很多研究让我们这个年纪的人思想解放了。

老田:监督与共同经验基础上的合理化提升,肯定是需要的,这有两种不同的实现方式:一种是只迷信自上而下的强制性管理,依靠少数人;另外一种如同战争期间那样,每一仗结束都召开班组会议自评和互评;短期内需要两者结合,长期是需要后一种逐步扩大,才能够接近那个自由人的联合体。