吴子枫 | 症状阅读、难题性与思想史研究——阿尔都塞的唯物主义阅读观及其启示

导语

在西方世界,阿尔都塞(1918-1990)是知识界接受马克思的重要中介:在法国,阿尔都塞将马克思带到了巴黎高师的课堂,使马克思成为法国哲学的重要组成部分,为1968年的五月风暴做了思想准备;在英国,阿尔都塞改变了英国左派重经验轻理论的研究格局,深刻影响了新左派的形成和发展;在美国,阿尔都塞伴随着法国理论席卷了人文学术界……因此,深受西方理论影响的中国学界,同样无法回避阿尔都塞及其对马克思的解读。

为什么阿尔都塞有这么大的影响力?他又是如何解读马克思的?我们应当如何看待这种解读方式?

让我们跟随吴子枫老师,通过深入阿尔都塞早期思想的关键性概念——“症状阅读”和“难题性”来回答这些问题。这两个概念不仅是阿尔都塞分析思想史的方法论,还是一种别开生面的哲学实践,即通过阅读其他哲学家的著作,进行“理论的迂回”,以便“在哲学中成为马克思主义者”。然而,这种阅读和单纯的文本细读,或在著作中赞同、反驳或重新阐释他人的思想有什么区别?这种阅读在提醒读者关注文本背后的什么内容?什么又主导着作品内容的整体思想?

阿尔都塞创造性地将弗洛伊德的精神分析学说和马克思关于社会形态及其变化的科学结合起来。弗洛伊德的精神分析确立了无意识在思想研究中的重要性,故而症状阅读寻找的是作为一个整体的文本所暴露的“省略”与“矛盾”、“空白”与“错位”。马克思的历史科学则注意到文本和历史社会是紧密结合的,故而症状阅读能察觉文本的内部“问题”与其外部“难题”之间的关系,根据文本中“必然的错误”的指示勾连到整体外部,打破文本自足的神话。

当然,一篇文章尚不足以展现阿尔都塞的丰富面向,想了解更多,敬请关注本周日(5月14日)上午九点半的诚食讲座,届时吴子枫老师将会讨论阿尔都塞对葛兰西“领导权”理论和“阵地战”战略的反思,以及对欧洲共产主义的批判。

感谢公众号“马克思主义与现实”授权转载!

作者|吴子枫,江西师范大学阿尔都塞与批评理论研究中心主任,文学院教授,译有阿尔都塞《论再生产》《政治与历史:从马基雅维利到马克思》《写给非哲学家的哲学入门》等

责编|唐雅晴 侯农

后台编辑|童话

戈达尔电影《中国姑娘》(1967)剧照|图片来源:豆瓣电影

“症状阅读”(lecture symptomale)、“难题性”(la problématique)和“认识论断裂”(coupure épistémologique),是阿尔都塞早期思想的关键性概念。作为对阿尔都塞系列核心概念研究计划之一[1],本文要探讨的是:什么是“症状阅读”?何谓“难题性”?它们之间有什么关系?如果“症状阅读”是一种“支撑着阿尔都塞全部事业的阅读观念”[2],那么它的理论基础是什么?同时它又揭示了一种什么样的思想史[3]观念和思想史研究方法?在此过程中,本文还将探讨阿尔都塞对马克思的意识形态概念的批判性发展。

一、阿尔都塞的哲学实践和症状阅读

阅读阿尔都塞,我们会得到一个深刻印象:他总是在阅读其他思想家的著作。从处女作《政治与历史:孟德斯鸠》(1959),到成名作《保卫马克思》(1960-1965)和《阅读<资本论>》(1965);从早年讲稿《政治与历史:从马基雅维利到马克思》(1955-1972),到晚年梳理由伊壁鸠鲁、马基雅维利、斯宾诺莎等人构成的偶然唯物主义潜流的篇章,阿尔都塞大部分理论著作都来自他对其他思想家的阅读。

可以说,这种阅读构成了阿尔都塞的全部哲学实践。用他自己的话说,从1949-1950年递交一项关于“研究18世纪哲学和政治”的计划开始,他就“已经用某种方式在实践着哲学了”,而后来也从来没有放弃过这种方式[4]。这里所说的“某种方式”,就是指通过阅读其他思想家的著作,进行“理论的迂回”,以便“在哲学中成为马克思主义者”。“哲学家就是在理论中战斗的人”[5],贯穿阿尔都塞整个著作生涯的这种阅读,是他在哲学这个理论“战场”上进行战斗的方式。

当然,阅读他人的著作,在自己的著作中引述他人,赞同、反驳或重新阐释他人的思想,这并非阿尔都塞的独特性所在。相反,如果理解了阿尔都塞的哲学观,我们就会同意,所有哲学家都必然要对别的哲学家进行阅读。因为根据他的观点,哲学就像康德所说的是一个“战场”(Kampfplatz[6]),在这个战场上,不可能有任何中立的、空白的空间。

这就像卢梭在谈到人类进入文明状态时所说的,进入文明状态之后,地球上所有的空间都被人占领了,没有了空地,那些看似无人的空地,其实也已经归某些人所有了,因为这时候出现了私有制和财产权——这是哲学出现的第一个条件即政治条件,它意味着由各种立场所构成的哲学空间的被占据与那种实际地理空间的完全被占有,不仅相似,而且密切相关。哲学出现的第二个条件是科学的面世,因为科学为哲学提供了可供“盘剥利用”的论据和方法,赋予哲学一种独特的论证外观。总之,哲学是在社会分化为各阶级并有科学出现之后才诞生的,它一开始就与“权力”(pouvoir)和“权利”(droit)之争密不可分。

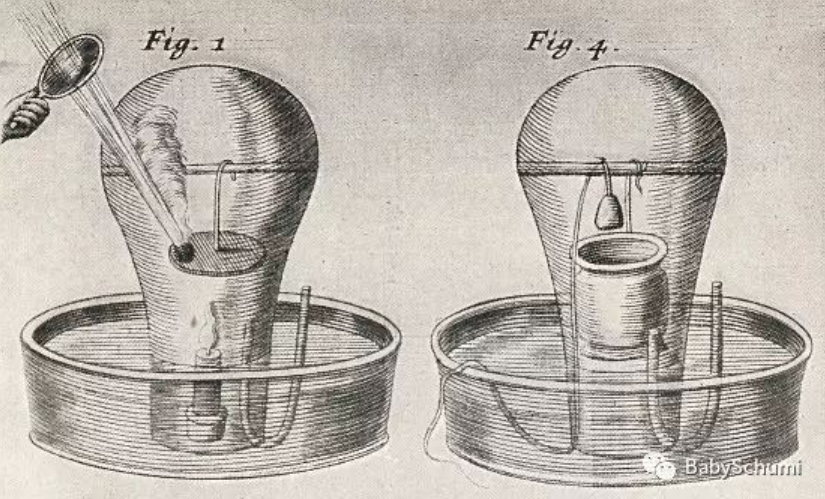

阿尔都塞在《论再生产》中给出的哲学史框架|图片来源:《论再生产》

尽管这种战争不是霍布斯的“一切人反对一切人的战争”,而是一些阶级与另一些阶级的战争,但它们都具有战争的共同特性,即它们都是“先发制人的”,因而一旦开始,就会变成一场永恒之战。所以哲学史类似于一场漫长的战争史,哲学是一场持续千年的堑壕战,参与这场战争的每一位哲学家,无论自觉与否,都属于某个阵营(或者唯物主义,或者唯心主义),都必然选择某个立场(position)(或者想维持既定秩序,或者想改变既定秩序)。而为了赢得战争,他们不但必须认清自己阵营的地形,准确了解自己所占据的阵地(positions),还同样必须摸清对手的阵地。所谓“谁要了解敌人,就得深入敌巢”。

后果就是,任何哲学家提出的论点(thèse),都是反论点(anti-thèse)。因为他的战斗从来都不是在一个无人的思想空间展开,而是必须在充斥着友军和敌军的阵地上展开。而且他必须“完全像一支与真实的敌人交战的军队那样行动”,必须懂得兵不厌诈,迂回穿插;必须学会自己掘壕挖坑,同时也要善于夺取敌人的堡垒,利用敌人的武器和防御工事进行战斗;必须懂得与友军相配合,有时还要会化敌为友。这一切,表现在哲学家的著作中,就是对其他哲学家著作的阅读和阐释:哲学家必须阅读别人的著作,毁坏或夺取别人的概念、范畴,反驳或利用别人的论据、论点,把别人的话语纳入自己的体系,等等。

这是一场发生在观念领域的战争,一场“头脑”中的战争,但阿尔都塞认为,它和任何现实中的战争一样复杂、残酷,“这些人在一个逗号上都不会让步”[7],而且这种观念之争“即便不是立刻就同样充满血腥,至少迟早会变得同样血腥”[8](比如宗教裁判所)。关于这种战争的性质、战略和战术,阿尔都塞写过不少东西,为此我们完全可以仿照克劳塞维茨的《战争论》或马基雅维利的《兵法》,给他编一本叫《哲学战争论》或《哲学兵法》的文集。

以上所说的并非仅仅是一种比喻,因为阿尔都塞很早就借用并颠倒过克劳塞维茨关于战争的著名提法,克劳塞维茨说:“战争是政治通过其他手段的继续”,而阿尔都塞说:“政治是战争通过其他手段的继续”[9]。这个其他手段之一,就包括哲学。

当然,阿尔都塞早就料到肯定会有人对这种观念提出反对意见,

但是,既然众所周知,哲学家除了操纵观念之外什么也没做,而且在操纵观念时,他们对世界的政治进程也一无所知,甚至还以不干预那些进程为荣,那你有什么权利得出这种极端的不沾边的结论呢?这很容易回答:柏拉图不是干预了西西里吗?霍布斯不是干预了克伦威尔吗?斯宾诺莎不是干预了荷兰吗?还有所有那些启蒙哲学家,包括康德,不是干预了十八世纪的欧洲吗?马克思不是干预了工人阶级的斗争吗?[……]还有海德格尔,不是干预了希特勒的德国吗?[10]

至于其他看起来与政治或这种战争无关的人,我们只要看看他们有什么论点与那些进行干预的人达成了政治上的一致,就能明白他们的政治纯真只是一种伪装。

我觉得阿尔都塞这种关于哲学与政治、哲学与战争关系的论述,是他思想中最富颠覆性、最富洞察力的一个方面。而他之所以能够对这一持续千年的复杂战争洞若观火,并带着精良的思想武器自觉投入其中,这得益于他站在由马克思所开创的历史科学的基础上,综合弗洛伊德等人的理论资源,建立了一种关于思想史的新观念,形成了一种独特的思想史研究方法——这种方法和他的阅读方法之间存在着密不可分的联系。

或者说阿尔都塞思想的独特性,并不在于他一直在阅读其他思想家的著作,而在于他的阅读是一种特殊的阅读:“症状阅读”。体会阿尔都塞这种特殊的阅读的魅力和战斗力的最好办法,当然是去阅读他对那些重要思想家的具体阅读,比如他阅读马克思的《保卫马克思》和《阅读<资本论>》,阅读卢梭的《论“社会契约”(错位种种)》,阅读马基雅维利的《马基雅维利的孤独》,等等。本文要探讨的是他关于“症状阅读”的直接论述其及背后的理论基础。

阿尔都塞组织了许多研讨班,阅读马克思、卢梭、孟德斯鸠等 | 图片来源:literariness.org

二、症状阅读(1)

“症状阅读”的明确提出,最早出现在《阅读<资本论>》里。在这部著作中,阿尔都塞希望用马克思本人阅读古典经济学文本的方法来阅读《资本论》,以期读出其中以不可见的方式存在的马克思主义理论。为此他提出了“什么叫阅读”的问题:“在人类文化史上,我们的时代可能有一天会表现为这样的时代,它的标志就是人们作出最具戏剧性的、最艰苦卓绝的尝试,去发现并领会那些最‘简单的’生存行为如看、听、说、读的含义。”[11]紧接着他指出,只是从弗洛伊德之后,我们才开始猜测到听和说的含义,只是从马克思之后,我们才开始猜测到读和写的含义。[12]

这里,阿尔都塞对传统的阅读观念提出了挑战,并试图借助弗洛伊德和马克思,为我们建立一种新的阅读观。当然,与这种阅读观相对应的,应该有一种新的写作观或文本生产观,而且从逻辑上来说,恰恰是后者才构成前者的基础。这一点我们后面再谈。

在《阅读<资本论>》中,为了突出马克思的阅读方法,阿尔都塞先是批判了“阅读的宗教神话”(上帝显灵、道成肉身式的经验主义的“看”),然后分析了马克思对斯密和李嘉图的阅读。他认为马克思的阅读是一种双重的阅读。在第一种阅读中,马克思通过自己的话语来阅读斯密的话语,就像通过栅栏来阅读一样。在这种阅读中,斯密的文本透过马克思的文本被看到,并以马克思的文本为衡量尺度。这是一种回溯性的阅读,在这种阅读中,斯密没有看到和理解的东西,仅仅表现为彻底的空白(manque)。总之,这种阅读最终会把斯密文本中的概念体系的缺陷,变成一种“看”的心理学上的缺陷:斯密没有看到一些东西,是因为他的“疏忽/失察”(bévue)。这就落入了关于认识的镜像神话(mythe spéculaire),把全部认识工作当作对某一对象的简单的“看”,但实际上认识并非对对象的简单的看,而是一种生产[13]。

真正重要的是第二种阅读,阿尔都塞称之为“症状阅读”:

之所以说这种阅读是症状阅读,是因为它在同一运动中,识破所读文本本身中未被识破的东西,并把它和另一个文本联系起来,而这另一个文本以必然不在场的方式存在于前一个文本当中。[14]

也就是说,这种阅读方法也以两个文本的存在为前提,并用第二个文本来衡量第一个文本。但区别在于,这里的第二个文本并不是在第一个文本之外实际存在的文本,而是通过第一个文本的必然失误(lapsus口误/笔误)表现出来的“不在场的”文本。这里重要的是把明确写出来的实际文本与没有明确写出来但又必然会通过实际文本的“失误”表现出来的文本进行对照,以识破在那个写出来的文本中没有被识破的东西。

阿尔都塞这里使用了弗洛伊德的语言。弗洛伊德《精神分析导论》开篇讨论的就是“失误行为”。因于对于弗洛伊德来说,人们的失误行为,如口误、笔误、误听、误放等,并非偶然的、无意义的现象,而是包含着自己的内容和意义。它们都是一些症状,通过研究它们,可以发现以失误行为表现出来的无意识内容。精神分析的方法之一,就是把各种症状看作是支配人们的“无意识观念”的表征。

在弗洛伊德看来,无论是在日常失误行为中,还是在神经症中,症状总是和无意识联系在一起的:“不仅症状的意义常常是无意识的,而且症状是无意识的这个事实与它们之可能存在是密不可分的”[15]。他还引用布鲁尔的观点说:每当我们遇到一个症状,便可推断人们心中一定有某种无意识活动。症状决不产生于意识的过程,相反,只要无意识过程成为意识的,症候就必然会消失[16]。

就像精神分析从不同的症状出发,去发现人的心理机制一样,“症状阅读”则从文本中的空白、省略、矛盾、断裂、错位等症状出发,去发现文本的生成机制。因为这些文本中的症状,实际上暗示着有某种无意识的东西支配了文本的生产过程。这个东西是什么呢?这就要谈到阿尔都塞的另一个概念“难题性”了。

三、难题性(1)

“难题性”(la problématique)一词并非阿尔都塞的创造。根据法国“国家原文与词汇资源中心”(CNRTL)的解释,它有十多种含义。在一般用法中,作为形容词(problématique),它最主要指某个东西会“提出、暴露一个难题”,“不确定,从而可以怀疑”;也可形容某个东西“具有难题的特性,等待一个解决办法”,某个观念在证明方面由于论据的不充分而站不住脚,等等。在这些情况下,problématique一般可以译为“成问题的”、“可疑的”。它也有一些较专业的用法:在认识论中,它用来形容某个东西“涉及一些难题而且没有解决办法”。康德较早在哲学中使用这个词,德文为problematisch,中文一般译为“悬拟的”[17]。“悬拟的判断”就是本身并不包含矛盾,但又不能以任何方式被认识,从而无法简单地加以肯定或否定的判断。作为名词(前面加定冠词,la problématique),它可以表示“提出难题的艺术、科学”,也可以表示“难题集”——既可以是某一门科学制定的、用来划定这门科学领域的难题的集合,也可以是围绕一定的主题而提出来的难题的集合[18]。

这个词还有其他解释,但主要意思差不多就是上面这些。阿尔都塞的“难题性”显然与这些用法不同。在《阅读<资本论>》英文版附录中,布鲁斯特编了一个“阿尔都塞术语汇编”,其中对“难题性”的解释是:

“难题性”是一个无法被孤立出来思考的词语或概念,它只存在于它得以运用的理论框架或意识形态框架中:意识形态框架的难题性。可以很清楚地看到,在福柯的《疯癫与文明》中有一个相关的概念在起作用(不过请参考阿尔都塞《给译者的信》)。应该强调的是,难题性不是一种世界观。它并不是通过经验性的、归纳性的阅读,就可以从某个文本整体中推论出来的某个人或某个时代的思想的本质。它以难题性内部种种难题和概念的不在场和在场为中心,所以它只能通过症状阅读——这种阅读以弗洛伊德式的分析师对其病人所说的话的阅读为模型——来抵达。[19]

在给英译者的信中,阿尔都塞对此解释并没有提出异议,并再一次确认了“难题性”概念是他从朋友雅克·马丁那里借来的。马丁是个传奇性人物,巴黎高师好几位哲学家都受到他影响,但他英年早逝,没有留下任何著作。阿尔都塞的《保卫马克思》就是献给马丁的,因为“他在最艰苦的考验中,独自找到了研究马克思哲学的途径,并对我进行了指导”[20]。

后来在《来日方长》中,阿尔都塞又多次谈到马丁对自己的影响,并明确提到后者文凭论文的主旨就是引发了自己思考的“难题性”[21]。可惜笔者目前还没有找到这篇论文,无从知道马丁如何阐释这个概念。马丁的论文答辩指导老师是巴什拉,而巴什拉在《应用理性主义》也提出过难题性概念,而且早在1927年就提出“难题感是科学发展的神经”的论点。但他的难题性概念与马丁的概念肯定有差别,否则阿尔都塞就会直接说自己的这个概念来自巴什拉了。

另外,阿尔都塞最亲密的学生之一巴利巴尔认为这个概念可能间接地来自海德格尔,并把它与科恩的“范式”(paradigm)相提并论[22]。这两个概念确实有相似之处,那就是每当“范式”或“难题性”发生变化时,就会发生一种认识论上的断裂。但在我看来,这种类比并没有抓住阿尔都塞这个概念的真正独创性。

由于“la problématique”的独创性,也由于阿尔都塞的使用本身存在着模糊之处,所以目前中文学界对这个概念有多种译法,有的译为“总问题”,有的译为“问题式”或“问题域”,有的译为“问题意识”,不管怎么译,都和“问题”连在一起。我赞成把这个词译为“难题性”,因为作为阿尔都塞的独特概念,它需要用一个新词来翻译,虽然这样一开始会有点费解,但至少不会被误导,至于它的内涵,可以根据上下文去体会。而如果译为“总问题”、“问题式”、“问题意识”,则一开始就会产生误导,因为只要认真阅读阿尔都塞的著作就会发现,首先,与“la problématique”相对应的是“难题”(problème)而不是“问题”(question);其次,难题性与“意识”(conscience)没有任何关系,它更多地恰恰是“无意识的”(inconscient)。

所以,为了更好地理解这个概念,需要先了解阿尔都塞的一对概念:“难题”与“问题”。

四、难题与问题

在《哲学和科学家的自发哲学》中,阿尔都塞明确谈到问题和难题:

哲学家就是要关心与科学实践的难题、知识生产过程的难题、政治的和意识形态的难题、所有这些难题间关系的难题本身不无关系的那些问题。他是否有权关心它们,那是另外一回事,他就是这样做的。

但是哲学的问题不是科学的难题。[23]

对这段话可以有不同的解读,比如读出哲学就是理论领域的“干预”活动等等。但这里我关心的是它非常明确地告诉我们的一件事,即(哲学的)“问题”与(科学的)“难题”是有区别的,尽管它们之间又存在着某种关系。[24]

这是怎样一种关系呢?阿尔都塞早在1964年就说过这样的话:

实际上存在着一些永远没有答案的问题,因为那是想象中的问题,不与真正的难题相对应;存在着一些想象中的答案,它使自己避开了的真正难题没有了真实的答案;存在着一些自称为科学的科学,其实只不过是某种社会意识形态的科学主义诈骗;存在着一些非科学的意识形态,却通过一些悖论的相遇,带来了一些真正的发现(就像两种不同的物体碰撞时迸发出火花一样)。[25]

对这段话也可以有不同的解读,比如从中看到阿尔都塞“相遇的唯物主义”思想,看到科学史和思想史的断裂,等等。我们暂时将此搁在一边。这里说得很明白的是,问题与难题之间存在着相对应或不相对应的关系:有些问题与真正的难题相对应,这是些真正的问题;还有一些问题不与真正的难题相对应,这是些想象中的问题。想象中的问题会引发想象中的回答,而这些想象中的回答的存在,会给人一种找到了答案的假像,从而使人们错过对真正难题的研究,因而也就让我们永远找不到真正的解决办法。

换句话说,存在着与真正的难题相对应的真实的问题和真实的回答,也存在着不与真正的难题相对应的虚假的问题和虚假的回答。因为“问题”可以是“问”出来的、主动地虚构的,而“难题”都是被动地在科学实践、政治实践、日常生活实践中遇到的。它们的词源也说明了这一点:Problem源自希腊文πρόβλημα,意思是“抛在前面的东西”、“障碍物”;question源自拉丁语quaero,意思是“探问”、“寻找”。这是问题与难题的第一个区别。它们的第二个区别是:只有抽象的问题和抽象的回答,没有抽象的难题与抽象的解决办法。第三个区别是:回答一个问题,不等于解决一个难题,因为回答问题只是观念领域的事情,而解决难题是实践领域的事情。对一切难题的解决都只能是具体的,也只能以难题出现于其中的现实条件为前提。

尽管有这些区别,但经常会发生这样的情况:当人们遇到一个实际的难题时,他们会向自己提出一些由此催生的问题,其中有的问题并没有“瞄准”那个难题。比如举一个日常生活中的例子,我们要去一个地方,结果在半途中遇到一条河,这时候可以说我们遇到了一个难题,本来与这个难题相对应的问题是:“怎么过到河那边去?”通常我们会根据具体的地形和自己可用的手段来思考这个问题,并最终解决这个难题。

但这个难题也可能让有的人提出这样的问题:“为什么我这么倒霉?”或者如果他是一位基督徒的话,甚至会问自己:“这是不是上帝在考验我?”然后陷入对上帝和命运的思考中。在日常生活中,这会显得非常可笑,但其实思想家在面对具体社会历史难题时,也经常会提出一些与真正的难题不对应的问题。因为一个真正的难题,如果在一个滞后的观念体系中被思考,就会被扭曲,引出与它不对应的问题,从而会造成错位。

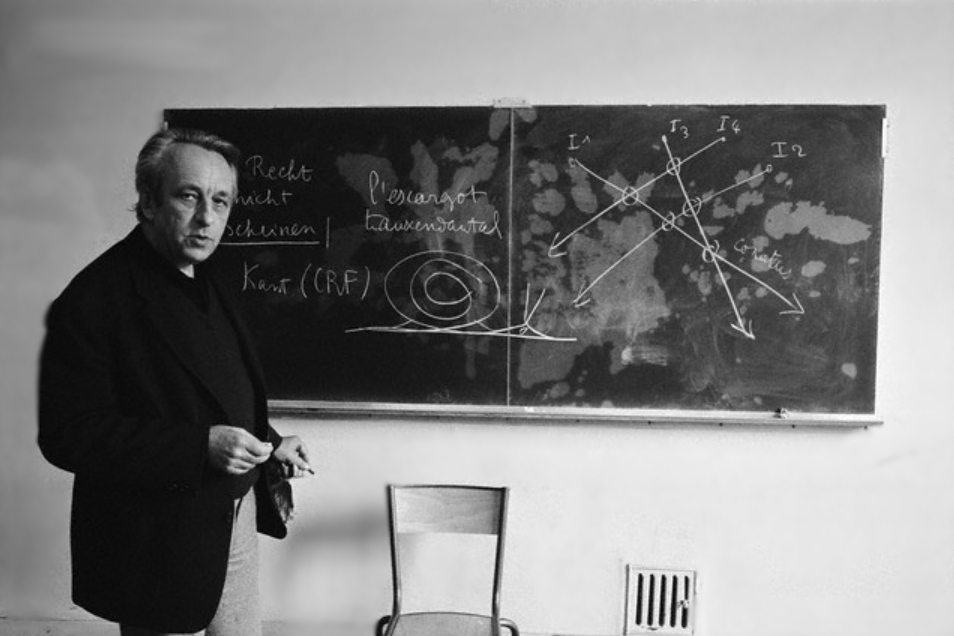

拉瓦锡推翻了燃素说,改变了燃烧现象的提问方式|图片来源:知乎

也就是说,在人们面对难题而提出问题时,可能会陷入一种“无意识状态”,往往会因现实条件的影响,因现有占统治地位的意识形态的影响,错误地提出问题,或以不恰当的方式,用不合适的词语来提出问题,甚至会对这些问题作出回答,从而出现康德所说的“一个人在挤公山羊的奶,另一个人拿筛子去接”[26]的可笑状况。

我们可以从《德意志意识形态》一段话中发现对这种状况的暗示:

德国的批判,直到它的最后挣扎,都没有离开过哲学的基地。这个批判虽然没有研究过它的一般哲学前提,但是它谈到的全部问题终究是在一定的哲学体系,即黑格尔体系的基地上产生的。不仅是它的回答,而且连它所提出的问题本身,都包含着神秘主义。[27]

值得一提的是,阿尔都塞第一次系统阐释“难题性”概念的《论青年马克思》一文的题记,引用的就是这段话。他还在该文中明确指出,马克思在《德意志意识形态》中对意识形态的分析,其实暗含着“难题性”概念,尽管马克思没有直接使用它。[28]

五、难题性(2)

回到“难题性”。阿尔都塞本人对这个概念的使用,最早可追溯到1955-1956年关于孔多塞、爱尔维修和马克思的讲义[29],但他对它的第一次系统阐释出现在1960年的《论青年马克思》中。

这篇文章是阿尔都塞早期核心文本,是他“保卫马克思”的起点。针对苏共二十大之后出现的“青年马克思热”,尤其是把马克思黑格尔化、人道主义化的倾向,阿尔都塞第一次提出了如何阅读马克思的问题。他指出,在阅读青年马克思的文本时,人们往往满足于把各种观念随意连结起来,或者对各种术语作简单的比较。比如在阅读马克思的博士论文时,把其中的术语同黑格尔的思想逬行比较;在阅读《黑格尔法哲学批判》时,把其中的原则同费尔巴哈相比较,等等。

苏共二十大会场,在西方产生的影响是马克思主义的人本主义化 | 图片来源:百度百科

阿尔都塞说,如果我们满足于对孤零零的理论要素进行自发的连结,哪怕做得很博学,也仍然是一种观念的俘虏,这种观念非常接近于大学里流行的思想史研究观念,它主张对各种理论要素进行比较、对照,其最高表现就是源泉论或预知论。比如,熟悉黑格尔的读者在读马克思《1844年手稿》时会想到黑格尔,这就是源泉论;熟悉马克思的读者在读黑格尔《法哲学原理》时会想到马克思,这就是预知论。其实这两者是一码事。

阿尔都塞批判了源泉论或预知论的三个理论前提:

第一个是分析性前提,根据这个前提,任何理论体系,都可以被化约为它的各个要素;而通过对这些要素进行单独研究,就可以把它们与另一个体系中的要素进行比较、对照。

第二个是目的论前提:它建立一个历史的秘密法庭,对提交给它的观念作出判决,甚至允许人们把体系分解为其要素,然后把自己的标准当作它们的真理去衡量它们。比如在源泉论中,用起源去衡量发展;在预知论中,用目的去决定其过程诸环节的意义。

第三个前提是这两个前提的基础,它把观念史当作是观念史自己的要素,认为一切最终回到观念史自身,所以意识形态的世界是独立自主的。总之,这个前提的前提,是用观念来理解观念,一切观念都被封闭在意识形态世界中,并在这个世界中得到理解。

但阿尔都塞认为,要对青年马克思的著作进行“马克思主义的”研究,就必须与这种分析性—目的论方法一刀两断,必须同这一方法的三个前提彻底决裂,并用马克思主义的意识形态演变理论的原则去研究观念的历史[30]。

人们也许会说,好吧,必须反对这种方法。既然不能把一个思想体系分解为它的各个要素,对它们作单独研究,不能把它们抽离那个思想体系而与其他思想体系中的要素进行比较、对照;那么,正确的做法当然就是把它当作一个有机的整体来把握。比如结构主义者会说,必须把任何东西都当作一个整体,而整体的结构决定着其中各要素的意义。这看起来更正确。问题是,如果这个整体是指一个思想体系,那么是什么构成了这个思想体系的统一性呢?有人会说是它的形式结构,还有人可能会说,使一个思想体系统一起来的,是作者或思想家的“问题意识”。但在阿尔都塞看来,这依然落入了唯心主义。

那么,阿尔都塞认为研究“意识形态演变”应该遵循什么原则呢?他提出了三条原则:

第一,每个意识形态都应该被看作是一个真正的整体,所以不能把它的要素从中抽出来作单独的研究,因为一旦抽离那个整体,要素的意义就变了。但这个整体既不同于黑格尔的“总体”,也不同于我们通常所说的由作者的“问题意识”统一起来的整体,因为它是由它自己的难题性从内部统一起来的。从难题性的角度来看待思想整体的统一,有什么不一样?

这就涉及到他的第二条原则:每个独特的意识形态(阿尔都塞在此注明说“这里就是指某一个人的思想”)的整体的意义,不是取决于它与某一真理的关系,而是取决于它与现有意识形态场、与支撑着这个意识形态场并在这个意识形态场中得到反思的社会难题和社会结构的关系。一个独特的意识形态的发展,其意义不是取决于这一发展与被当作其真理的它的起点和终点的关系,而是取决于在这一发展过程中这种意识形态的变化与整个意识形态场的变化的关系,取决于这种意识形态的变化与支撑着这个意识形态场的那些社会难题和社会关系的变化的现有关系。

所以第三,推动一个独特的意识形态发展的动力,不在这种意识形态自身内部,而在它外部,在作为具体个人的作者,以及在这一个人发展中根据个人与历史的复杂联系而得到反思的实际的历史。[31]

这里重要的不仅在于反对分析性—目的论,代之以整体论,还在于指出了这个整体既不是黑格尔的表现的总体,也不是结构主义所设想的那种其意义可以从内部发现的封闭自足的整体。因为从内部对这个整体进行统一的“难题性”,指向的是这个整体外部的现实难题。因此首先必须把那个思想整体,那个整体中的一系列问题,与思想家的历史时代向他提出的实际难题联系起来:

实际上,难题性概念与唯心主义地解释那些意识形态发展的各种主观主义概念的不同之处,就在于难题性概念在思想的内部揭示了该思想自己各论点的客观的、内在的参照体系,也就是决定着这个意识形态给出那些回答的问题体系。因此,必须首先向意识形态的各种问题提出问题,才能在那个内部理解它的各种回答的意义。然而题难性本身就是一种回答,但它回答的不是它自己那些内部的问题(难题),而是其时代向那个意识形态提出来的各种客观难题。[32]

这里,第一层是时代的各种客观难题;第二层是难题性,它是对那些客观难题的回答或回应;第三层才是一个思想体系提出的问题和它们的回答。难题性是夹在中间的无形中介,构成难题性本质的不是难题性的内在性,而是它与外部难题的关系。

虽然难题性构成了思想整体的统一,但它本身并不会直接呈现给我们。因为这种统一只是作为一个整体或一种“总体化”的意图而被“体验”到的。所以不把意识形态的难题性同真正的难题联系起来,不把意识形态的难题性置于真正的难题之下,就不可能揭示它。总之,难题性不是哲学家在自己的思想体系中有意识地呈现出来的东西,因为哲学家通常在难题性中进行思考,而不思考难题性本身[33]。

在这里,阿尔都塞又一次使用了弗洛伊德的语言,他说,一个意识形态的难题性并不是它的自我意识。因为在意识形态对它所回答的那些真正难题是无意识的之前,首先对那些‘理论前提’就是无意识的,也就是说,对正在起作用却未供认的那个难题性是无意识的。尽管这个难题性在自己内部规定着自己难题的意义和面貌,从而规定着这些难题的解答。[34]

所以,难题性并不像摊开的书本那样一目了然,它隐藏在意识形态深处起作用,必须从中把它挖出来,而这往往需要不顾这个意识形态本身和它的各种断言或宣言,也就是不看它直接表现出来的东西,不看它的自我意识。看什么呢?我们马上就会想到第一次引入弗洛伊德时所说的,如果一种东西是无意识的,在“背后”或“深处”起作用,那么它就一定会通过一些症状表现出来。在文本上的表现,就是各种“失误”,即空白、省略、矛盾、错位和断裂等等。所以反过来,只要对这些症状进行阅读,就可以触摸到那个无意识的东西。

据此我们可以概括地指出,阿尔都塞的难题性,是指因现实难题的存在而提出问题的那个无意识框架,它规定并限定着人们所能够提出的问题以及提出问题的方式,甚至决定着对那些问题的回答。难题性反映了思想家提出问题时所面临的时代难题和他所使用的概念体系,从而既折射了思想家身处其中的现实形势,又折射了他身处其中的理论形势或意识形态场的形势。

虽然在有的地方阿尔都塞偶尔会把“难题性”当作有意识地提出问题的方法[35],但实际上,除非我们建立了一种关于无意识本身的科学,除非我们建立了一种关于意识形态、关于社会现实与对社会现实的反思之间关系的科学,就不可能有意识地去思考难题性本身,更不可能有意识地去建立一种新的唯物主义的难题性。而在阿尔都塞看来,弗洛伊德和马克思,就是上述两门科学的奠基人。这两门科学,一门是精神分析,即关于无意识的科学;一门是历史科学,即关于社会形态及其变化的科学。它们之间的关系远比我们想象得要密切,关于这一点,本文最后会稍加提示,而真正深入的探讨,我们要留到另一篇文章中去展开。

目前只要记住,当一种思想体系以文本形式出现时,我们不可能直接看到它的难题性,而是必须通过“症状阅读”才能把它揭示出来。关于“症状阅读”,前文已经谈到过,但还没有完成,因为要说明具体怎样进行症状阅读,还必须再补充一对概念:“对象”(objet)和“目标”(objectif)。

六、对象与目标

前文我们提到,在面对真正的难题时,人们可能会提出一些与之不相对应的问题,从而会形成一种思考的错位。其实在阿尔都塞的阅读中,他还关注另一种错位,即对象与目标的错位。可以说,“对象”/“目标”这个对子与“问题”/“难题”这个对子在阿尔都塞那里具有同等的重要性。

这种重要性首先表现在他接过斯宾诺莎关于“认识对象”和“实在对象”的区分,并加以阐释。狗会叫,狗的概念不会叫,会叫的狗是实在对象,不会叫的狗的概念是认识对象。通过对这个区分的讨论,他指出,一门科学的认识对象,不等于经验性的实在对象,尽管它指向那个对象;而且一门科学在其发展过程中,经常会瞄不准自己的对象,这就需要不断地去校准;更重要的是,当一门科学还处于奠基阶段时,它的对象往往会被搞错,比如马克思所开创的科学的对象,就经常被人们搞错。

阿尔都塞《阅读<资本论>》的整个第二部分,就是联系“难题性”概念探讨《资本论》的对象问题。他说:

我的要求无非就是对马克思以及马克思主义的著作逐一地进行‘症状’阅读,也就是说,逐步系统地生产出难题性对它的对象的反思,这些对象只有通过这种反思才能变成可见的。对最深刻的难题性的揭示和生产使我们能够看见在其他情况下能以暗示的形式和实践的形式存在的东西。[36]

他关于对象的另一个重要提法是:哲学不是科学,在一门科学有一个真正的对象的意义上,哲学并没有真正的对象。这里真正的对象,就是指“外在的、客观的、物质地存在的对象,哪怕它的存在方式是抽象的,就像在数学中一样”。[37]

这里“真正的对象”与前文“真正的难题”之间,存在某种关系。阿尔都塞在《阅读<资本论>》一个脚注中说:“不存在的难题可以引起巨大的理论上的努力并生产出严格程度不同的回答,而这些回答同它们的对象一样都是虚幻的”,他说我们在康德那里可以觉察到这一点,因为被康德作为科学来探讨的形而上学、宇宙学、理性心理学等等,就是没有对象的“科学”。所以康德的哲学大部分可以被理解为关于没有对象的“科学”的存在的可能性理论[38]。

这里的科学是打引号的“科学”即哲学;所谓没有对象,是指没有真正的对象。因为尽管哲学并无对象可言,但还是存在所谓“哲学的对象”,即内在于哲学的“对象”。既然“对象”的本义是指“对面的”即外在的“客体”,那么所谓“内在于哲学的‘对象’”,就只能是指哲学自己从内部构造出来的一些虚假的、想象的对象,比如一些哲学概念或范畴,如理念、上帝、理性、自由,乃至主体等等。可是为什么哲学家会构造出一些虚假的对象呢?这是因为他们面临真正的现实难题,并怀抱着自己的政治目标。

正如面对真正的难题会无意识地提出一些虚假的“问题”一样,哲学们家在追求自己的真正政治目标时也会无意识地构造并讨论一些虚假的“对象”。那些看起来对于哲学来说被给定的对象,其实是根据难题性而在理论上建构出来的对象,为的是对那个难题性的种种目标作出回应。因此,有的对象是虚构的,根据目的的需要“量身订做”的[39]。

这让我们想起康德自己说过的一段话:

人类理性的立法(哲学)有两个对象(Gegenstände),即自然和自由,所以它一开始就不仅把自然法则、也把道德法则包含在两个特殊的哲学系统中,但最终是包含在一个惟一的哲学系统中。自然哲学针对一切存在之物;道德哲学则针对应当存在之物。[40]

这里康德提到了哲学的两个对象,其中对象1虽然是指“一切存在之物 ”,但实际上他只指出了“自然”这个“存在之物”,而忽视了“人类社会及其在时间中的存在”(即历史)这个“存在之物”(这个被忽视的“对象”正好是马克思的历史科学的对象);“对象2”即“自由”,又显然不是一个真正的“对象”。与第一个“对象”相对应的,是自然科学知识;第二个“对象”则应该读为“目标”,与之相对应的,并不是科学知识,而是政治实践。也就是说,对象2并不是一个真正的“对象”,而是一个意识形态实践的政治“目标”——即“应当存在”“自由”。尽管这个目标还是抽象的,还没有得到具体的规定,比如谁的自由?什么样的自由?(直到1797年的《道德形而上学》中,我们才能看到他所说的“自由”与“权利”具体地是什么“自由”和什么“权利”——资产阶级的自由和权利。)

如果我们回到康德追随的前辈卢梭那里,就会发现康德所分享的启蒙时代的哲学问题,以及他的时代所面临的具体政治难题:“人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。”[41]在这里我们看到,一个政治难题(“生而自由的人”却“无往不在枷锁之中”,因而如何将人——确切地说,第三等级——从封建的枷锁中解放出来的难题),如何使得康德提出了一些哲学问题(什么是自由等等),并且把一个政治实践的“目标”转化成了一个哲学的“对象”!

当然,一方面,我们说康德把自己的目标错当成了对象,但另一方面,实际上康德又非常清楚它们的区别。对象是已经“存在之物”,目标是“应当存在之物”。或者说,如果非要把某个“目标”当作“对象”的话,这个“对象”其实是“空无”,即它还不存在。所以与其说是要认识它,不如说是要给它进行新的“立法”。如果细读康德的其他著作,我们会发现对“自由”这个“对象”的另一种表达。比如在《道德形而上学》的“道德形而上学的预备概念”一节中,康德就指出自由并不是“知识的对象”:

自由概念是一个纯粹的理性概念,正因为如此,它对理论哲学而言是超验的,也就是说,它是这样的一个概念,不可能在某种可能的经验中给它提供任何恰当的例证,因此,它并不构成一种对我们而言可能的理论知识的任何对象,绝对不能被视为思辨理性的一个建构原则,而只能被视为范导原则,确切地说只是纯然否定的原则。[42]

除了“自由”这个虚假的“对象”,康德还为自己的哲学构造了另一个更大的“对象”:“理性”。而他围绕这个“对象”所提出来的那些哲学问题,如理性的权利和界限的问题、“什么是启蒙”的问题、“科系之争”问题,甚至人类永久和平问题,其实都是他的时代留给他的难题的曲折反映——那些真正的难题包括反教会的斗争、政治上的自由主义、出版自由、书报检查的废除等等,它们都属于资产阶级意识形态领导权难题——资产阶级意识形态领导权才是康德哲学的“目标”所在。所以当马克思说康德哲学是“法国革命的德国理论”[43]时,他还只说对了一半,因为康德哲学本身就是德国资产阶级革命的实际组成部分,是它意识形态堑壕战的战争现场。

七、症状阅读(2)

在这样讨论了“难题性”、“问题”/“难题”、“对象”/“目标”之后,我们终于可以理解什么是症状阅读。它类似于“细读法”(close reading),但又绝不等同于“细读法”。因为“细读法”虽然也把文本当作一个复杂的整体来看待,强调对文本语义的细致分析,但它在预设文本是复杂的、综合的和统一的同时,又恰恰预设文本是一个独立自足的、非历史的客体(即封闭的客体)。而症状阅读虽然也把文本当一个整体来看待,同时又恰恰要找出这个整体中所暴露的“省略”与“矛盾”、“空白”与“错位”,并根据这种种“必然的失误”的指示勾连到这个整体的外部,从而破除文本独立自足的神话。

症状阅读是一种围绕思想文本“难题性”的双重阅读,它通过关注文本的内部“问题”与其外部“难题”之间的关系,文本的内在“对象”与其外在“目标”之间的关系,读出文本、作者与时代现实之间的真实关系。症状阅读不是根据“问题”来阅读,而是根据“难题”来阅读;不是根据文本的“问题意识”来阅读,而是根据它的“问题无意识”来阅读,即阅读出它表面的意识形态“问题”、被不断压抑掉的真正“难题”以及作为其后果的理论“错位”,阅读出它提出的“对象”与它的实际“目标”之间的“错位”,等等。

但这样做并不是为了对作者进行指责。弗洛伊德说,精神分析治疗的任务“就是使无意识的病原成为意识的”,而“只要无意识过程一成为意识的,症候就必然会消失”[44]。阿尔都塞“症状阅读”的任务,就是使思想的难题性成为可见的,也就是使意识形态与产生这种意识形态的社会现实之间的关系成为可见的,从而揭示一个思想体系的真实历史内容。

马克思在批判德国的意识形态家时说,“这些哲学家没有一个想到要提出关于德国哲学和德国现实之间的联系问题,关于他们所作的批判和他们自身的物质环境之间的联系问题”[45]。症状阅读,就是要不断提出这种联系问题,即不断地将思想文本“难题化”(problématisation)。

症状阅读的理论基础是弗洛伊德的无意识科学和马克思的历史科学。因为只有站在一门关于“无意识”的科学的基础上,才能认识“无意识”本身;只有站在一门关于社会形态及其变化的科学的基础上,才能搞清楚一个时代的哲学、思想或意识形态与它所反思的那个时代的社会现实之间的联系。

症状阅读示意图[46] | 原图参见《政治与历史:从马基雅维利到马克思》

八、马克思主义的思想史研究

综上所述,阿尔都塞对研究观念史、思想史(或者用他的话说,“意识形态的演变或发展”)提出了一些原则,并通过症状阅读,去落实对每个独特思想整体的研究。但从这里就会出现一种非比寻常的思想史形象,即这种思想的历史是一种“非历史的历史”。为了理解这一点,只要想想通常所谓的思想史形象就够了。

通常的思想史形象是怎样的呢?只举一个例子,当代对思想史用力最深的学者之一葛兆光先生,在《中国思想史》的《导论:思想史的写法》中提出了不少有见地的思想史研究方法,但值得注意的是,尽管他提到了福柯对思想史“断裂”的强调,却仍然坚持思想史自身的连续性,并在《中国思想史》第一卷“引言”中不经意流露出自己这一想法:“思想毕竟是一条河流,思想史不得不寻找这条河的来龙去脉”[47]。

这个“河流”的比喻再形象不过地向我们展示了什么叫一般的思想史。“河流”总是独立地、连续地、自主地向前流动的。通过这个比喻,我们所能想象到的思想史形象,只能是独立的、从观念到观念的自主连续发展的历史。我们通常所见的各种思想史著作,有的叫哲学史,有的叫思想史,有的叫观念史,虽然叫法和写法各异,但有一点是相同的,那就是在绝大多数这类著作中,思想的自我意识被当作它的实际内容,思想或观念都被按照时间的顺序串联起来,并获得了一种独立的外观,仿佛这些观念是“有生命的个人”[48]。

但马克思有一段话,批判的恰恰是这种观念:

我们的出发点是从事实际活动的人,而且从他们的现实生活过程中还可以描绘出这一生活过程在意识形态上的反射和反响的发展。甚至人们头脑中的模糊幻象也是他们的可以通过经验来确认的、与物质前提相联系的物质生活过程的必然升华物。因此,道德、宗教、形而上学和其他意识形态,以及与它们相适应的意识形式便不再保留独立性的外观了。它们没有历史,没有发展,而发展着自己的物质生产和物质交往的人们,在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。[49]

阿尔都塞正是紧紧抓住了这一段话,提出了思想史研究的可能性问题。

为了讨论这个问题,必须参考《论再生产》。因为阿尔都塞正是通过这本书,推进了马克思关于社会形态及其变化的科学。尤其是他从“再生产”的观点出发对以国家为中心的上层建筑的分析,可以说完成了马克思未完成的一项重要研究。他在这个框架下所建立的关于意识形态一般的理论,真正确立了思想史研究的马克思主义原则。正如他自己所说,没有关于意识形态一般的理论,就不可能有关于各种意识形态的理论。为了说明他的这个贡献,我想提醒大家注意两点。

第一点是阿尔都塞对马克思一个提法在形式上的重复和在实际上的修改。在《论再生产》最后一章“论意识形态”中,阿尔都塞提出了“意识形态没有历史”的论点,他说这个提法白纸黑字出现在马克思的《德意志意识形态》中。但他认为马克思在《德意志意识形态》中的这个提法,是在一种实证主义语境中出现的。因为在那里,意识形态被构想为是纯粹的幻象、纯粹的梦想,即虚无,所以它当然是没有历史的。说它没有历史,是指它没有属于自己的历史(我们很难想象“梦”有自身的历史,那只能是无逻辑的碎片的堆积)。——如果坚持这个论点,就不可能存在“思想史”这种东西,思想史研究当然就是不可能的。

但阿尔都塞说,他所主张的“意识形态没有历史”,并不是在马克思那种否定的意义上来说的。他说的意识形态没有历史,指的是意识形态一般没有历史,因为意识形态被赋予了一种结构和一种发挥功能的方式,变成了一种非历史的现实,即在历史上无所不在的现实,因为它的结构和发挥功能的方式以同样的、永远不变的形式出现在整个历史中。

与此同时,他又主张各种意识形态有属于它们自己的历史,只不过这种历史的归根到底的决定作用外在于那些意识形态本身。更具体地说,各种意识形态的历史归根到底是由发生在生产关系再生产机器中的阶级斗争决定的[50]。——在这种主张的基础上,我们确实可以认为存在“思想史”这种东西,只不过它并不是我们通常所想象的那种独立的、自我决定的历史,而是与另一种历史纠缠在一起,或者说,它本身只不过是现实历史(阶级斗争的历史)的一部分。

“儒法斗争”的海报 | 图片来源:网易

第二点要提醒的,是阿尔都塞对马克思另一段话的批判、坚持和重新阐释。那段话是这样说的:

社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考察这些变革时,必须时刻把下面两者区别开来:一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革,一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的,简言之,意识形态的形式。[51]

首先,阿尔都塞批判了前半段话中的黑格尔主义残余,因为在这里,马克思(由于写这段话之前刚好重读了黑格尔[52])无意识中把“生产力”与“生产关系”之间的关系,思考为黑格尔的“内容”与“形式”之间的关系,好像它们会自动进入“相适合”——“不相适合”——再次“相适合”的辩证法,从而排除了实际的阶级斗争,落入了唯心主义[53]。

其次,阿尔都塞提醒我们,从“在考察这些变革时”开始的后半段话,是我们讨论阶级斗争问题时必须时刻牢记的第一个原则[54],因为不坚持这种区分,就会混淆上层建筑与下层建筑,陷入历史唯心主义,就会把一个时代的自我意识当作这个时代本身;而实际上,只有联系下层建筑并从“再生产”的观点出发,才能理解上层建筑的变革(包括思想史)。

第三,阿尔都塞根据“借以意识到”这个提法重新阐释了马克思的意识形态观,因为这个提法体现了马克思的一个“天才的直觉”,它表明马克思有另一种关于意识形态的观念,它不再是实证主义语境中出现的意识形态,从而仅仅被思考为纯粹的幻象、纯粹的梦想,无足轻重。相反,通过马克思的这个提法,我们可以看到,人们正是在意识形态中获得对自己利益的意识,获得对社会冲突的意识,并将自己的阶级斗争进行到底的[55]。因为人是天生的意识形态动物,永远只能在意识形态中想象自己与这个世界的关系,并根据自己的意识形态去行动。

阿尔都塞的上述理论不仅证明了思想史研究的可能性,指明了思想史研究的原则,也揭示了进行思想史研究的根本理由。从这些理论前提出发,才能更好地理解阿尔都塞的“症状阅读”,才能真正明白他所说的“在哲学中成为马克思主义者”意味着什么。

九、(作为另一项研究起点的)结语:无意识与历史科学

阿尔都塞在谈到马基雅维利时有一个提法:“必须思考到极端”。本文最后也想提一个极端的问题。前文在讨论症状阅读时,我们多次提到它的基础是弗洛伊德关于“无意识”的科学和马克思关于社会形态及其变化的科学(历史科学)。但到最后,我们会隐约感觉到,弗洛伊德关于无意识的理论,似乎被马克思关于社会形态的理论覆盖了。

因为在阿尔都塞这里,所谓“无意识的东西”,就是“在背后”起支配作用或决定作用的东西。而在他的思考中:第一,在个人意识背后起支配作用的东西,就是通过意识形态国家机器得到实现的占统治地位的意识形态,或者说从这个意识形态场中被动接受的未经批判的自发观念(包括概括体系、提问方式等等);第二,在占统治地位的意识形态这个上层建筑背后起决定作用的东西,归根到底是下层建筑。在被这样构想的历史科学中,弗洛伊德的“无意识”将被置于何地呢?

阿尔都塞曾极力称赞弗洛伊德关于“无意识”的发现,甚至称精神分析理论真正进行了一场“哥白尼式的革命”:因为在哥白尼之前,人们认为太阳绕着地球转,而哥白尼迫使人们认识到是地球绕着太阳转。在弗洛伊德之前,人们认为人身上的一切绕着他的意识转,而弗洛伊德迫使人们认识到意识只不过是一种派生的后果,人类的意识是绕着无意识“转”的。在阿尔都塞看来,在思想史上,唯一能与弗洛伊德对“心理人”(l’homo psychologicus)的这种批判相比的,只有马克思对“经济人”(l’homo economicus)的批判[56]。

然而,尽管阿尔都塞早就看到弗洛伊德的发现与马克思的发现之间存在着某种可以“联系起来”的可能性,但他又非常谨慎地提醒我们,“一门科学,如果想维护自己的独立,并真正继续存在下去,就必须接受有时候是长时间地、甚至可能是无限期地活在它自己的那些确定的抽象的孤独中。”[57]

但细心的读者可能会注意到,阿尔都塞在提到意识形态一般没有历史时作了一个类比。他说意识形态没有历史,即它是永恒的,恰好就像无意识一样。而且他断言这种相似是有理论根据的:“因为事实上,无意识的永恒性归根到底以意识形态一般的永恒性为基础”[58]。我认为这是一个非常大胆的论断,它意味着我们应该用另一种方式、在另一个“基础”上去考察“无意识”,给“无意识”一种新的解释。这如何可能呢?

正是在这个地方,阿尔都塞加了一个脚注,为未来提出了一项研究任务,他说:

总有一天要用另一个肯定性的术语来称呼弗洛伊德用否定性的术语即‘无意识’所指的现实。这个肯定性的术语,将与‘意识’没有任何联系,哪怕是否定性的联系[59]。

这是一项非常有挑战性的研究任务,它的完成将使历史科学和精神分析这两块新兴的、一直以孤立状态存在的“科学大陆”连接起来。这样做当然是要冒风险的,但我认为阿尔都塞的意识形态和意识形态国家机器理论、主体理论(这个理论把传统的“风俗理论”、弗洛伊德的人格理论、拉康关于“无意识是大他者的话语”的论断等等完全纳入了自己的体系)、再生产理论(包括生产关系再生产中的个体的生物性再生产和社会性再生产),或许为这项研究提供了一点线索。

阿尔都塞曾说,“对于有干劲的人来说,前面有一系列必须做的工作在等着他们”。他所提出的上述任务,也在等待着那些有干劲的人!

中文版“阿尔都塞著作集”书目|图片来源:保马

注释:

[1] 关于“认识论断裂”,作者已有专文论述。参见拙文《阿尔都塞与“认识论断裂”》,《外国美学》2019年,第30辑。

[2] 朗西埃《词语的肉身》,朱康、朱羽、黄锐杰译,西北大学出版社,2015年,第191页。

[3] 这里所说的思想史,是指以理论形态出现的观念的历史,当然也包括哲学史。

[4] 见阿尔都塞《在哲学中成为马克思主义者容易吗?》,收入《哲学与政治:阿尔都塞读本》,陈越编,吉林人民出版社,2003年,第172-173页。译文有修改。

[5] Louis Althusser,Etre Marxiste En Philosophie,PUF,2015,P.323。

[6] 见康德《纯粹理性批判》第一版序,邓晓芒译,杨祖陶校,人民出版社,2004年,第1页:“这些无休止的争吵的战场,就叫作形而上学。”

[7] 阿尔都塞《论偶然唯物主义》,吴子枫译,《马克思主义与现实》2017年第4期。

[8] Louis Althusser,Etre Marxiste En Philosophie,PUF,2015, P.118。(中文版《在哲学中成为马克思主义者》,吴子枫译,即将由北京出版社出版。)

[9] 《政治与历史:从马基雅维利到马克思》,吴子枫译,西北大学出版社,2020年,第271页。另参见克劳塞维茨《战争论》,中国人民解放军军事科学院译,商务印书馆,1978年,第43页:“战争无非是政治通过另一种手段的继续”。值得指出的是,毛泽东和福柯也都各自独立地提出过相同的论点。参见毛泽东《论持久战》(1938年5月),《毛泽东选集》第二卷,人民出版社,1991年,第480页:“政治是不流血的战争,战争是流血的政治”;福柯《必须保卫社会》(法兰西学院演讲系列,1976年),钱翰译,上海人民出版社,2010年,第12页:“我们把克劳塞维茨的命题翻转过来,我们说,政治是通过其他手段继续的战争”。

[10] Louis Althusser,Etre Marxiste En Philosophie,PUF,2015,P.118-119。

[11] Louis Althusser,,Lire le capital,PUF,1996,P.6-7。

[12] Louis Althusser,,Lire le capital,PUF,1996,P.14-15。

[13] 这里涉及到阿尔都塞关于实在对象和认识对象的区分,以及关于知识生产的理论,应该专门讨论,本文暂不讨论。

[14] Louis Althusser,Lire le capital,PUF,1996,P.22-23。

[15] 弗洛伊德《精神分析导论讲演》,周泉、严泽胜、赵强海译,国际文化出版公司,2000年,第244页。

[16] 同上注。

[17] 康德《纯粹理性批判》,邓晓芒译,杨祖陶校,人民出版社,2004年,第231页:“如果一个概念并不含有任何矛盾,甚至还作为那些被给予的概念的边界而与其他的知识相关联,但它的客观实在性却不能以任何方式被认识,我就把它称为悬拟的(problematisch)概念。”

[18] 以上可见http://www.cnrtl.fr/definition/problématique

[19] Louis Althusser, For Marx, VERSO, 2005, P. 220-221.

[20] Louis Althusser,Pour Marx,Maspero,1968,P.59。

[21] 阿尔都塞《来日方长》,蔡鸿滨译,陈越校,上海人民出版社,2013年,第341页。

[22] Louis Althusser,Pour Marx,La Découverte,1996,P.6。

[23] 阿尔都塞《哲学和科学家的自发哲学(1967)》,见《哲学与政治:阿尔都塞读本》,陈越编,吉林人民出版社,2003年,第16页。

[24] 注意,这里科学的难题实际包括:科学实践的难题、知识生产过程的难题、政治的和意识形态的难题、所有这些难题间关系的难题。这当然是不完全例举。

[25] Louis Althusser,Présentation de l’article de Pierre Macherey : « La philosophie de la science de Georges Canguilhem. Épistémologie et histoire des sciences »,载La Pensée n°113,janv-fév 1964,P. 62-74。

[26] 康德《纯粹理性批判》,前引,第56页。

[27] 马克思、恩格斯《德意志意识形态》,参见《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社,2011年,第514页。

[28] 阿尔都塞《保卫马克思》,顾良译,杜章智校,商务印书馆,1984年,第46-47页。

[29] 这些讲义被收入《政治与历史:从马基雅维利到马克思》一书,参见《政治与历史:从马基雅维利到马克思》,吴子枫译,西北大学出版社,2018年。

[30] 注意,阿尔都塞从这里开始用马克思的意识形态概念来指代思想和理论体系。而他这里所说的意识形态的演变,观念的历史,就是我们通常所说的思想史。

[31] Louis Althusser,Pour Marx,Maspero,1968,P.59。

[32] Louis Althusser,Pour Marx,Maspero,1968,P.63-64注。

[33] Louis Althusser,Pour Marx,Maspero,1968,P.66。

[34] 同上。

[35] 比如他说过“马克思确实确立了一个新的难题性,一种新的向世界提出问题的系统方式,一些新的原则和一种新的方法”(Louis Althusser,Pour Marx,Maspero,1968,P.235);说过我们要“为了新的唯物主义难题性,而与批判的理性主义唯心主义的难题性作斗争”(见阿尔都塞《哲学的形势和马克思主义理论研究》。吴子枫译,载《国外理论动态》2014年第1期)。

[36] Louis Althusser,Lire le capital,PUF,1996,P.28。

[37] Louis Althusser,Etre Marxiste En Philosophie,PUF,2015,P.85。

[38] Louis Althusser,Lire le capital,PUF,1996,P.305-306。

[39] 阿尔都塞《政治与历史:从马基雅维利到马克思》,前引,第317页。

[40] 康德《纯粹理性批判》,前引,第634-635页,译文有修改。

[41] 卢梭《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆,1980年,第8页。

[42] 康德《道德形而上学》,收入《康德著作全集》第六卷,李秋零译,人民大学出版社,2007年,第228页。

[43] 马克思《法的历史学派的哲学宣言》,参见《马克思恩格斯全集》第一卷,人民出版社,1956年,第100页。

[44] 弗洛伊德《精神分析导论讲演》,前引,第244页。

[45] 马克思、恩格斯《德意志意识形态》,参见《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社,2009年,第516页。

[46] 本图是对阿尔都塞自己一幅图的改进。原图参见《政治与历史:从马基雅维利到马克思》,前引,第316页。

[47] 葛兆光《中国思想史》第一卷《七世纪前中国的知识、思想与信仰世界》,复旦大学出版社,2019年,第5页。

[48] 马克思、恩格斯《德意志意识形态》,参见《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社,2009年,第525页。

[49] 同上。

[50] 阿尔都塞《论再生产》,吴子枫译,西北大学出版社,2020年,第341-343页。

[51] 参见马克思《<政治经济学批判>序言》,《马克思恩格斯全集》第三十一卷,人民出版社,1998年,第413页。

[52] 这说明在文本生产中,也存在“偶然相遇”。——译注

[53] 关于这一点,尤其参见《论再生产》附录《论生产关系对生产力的优先性》一文对这段话的批判性解读。

[54] 阿尔都塞《论再生产》,前引,第459注。

[55] 阿尔都塞《论再生产》,前引,第305页及注。

[56] Louis Althusser,Initiation à la philosophie pour les non-philosophes,PUF,2014,第300-301页。

[57] Louis Althusser,Initiation à la philosophie pour les non-philosophes,PUF,2014,第303页。

[58] 阿尔都塞《论再生产》,前引,第344页。

[59] 阿尔都塞《论再生产》,前引,第344页注。

文章来源:原文载于《马克思主义与现实》2021年第4期,发表时有删减。本文为完整版,转载自“保马”