诚食讲座第32讲 | 孟冰纯:文化政治与意义生产:从《山海情》到奥斯卡

来源: 原创 发布时间:2021-05-04 阅读:3516 次

导语

文化政治这一概念,是文化研究学者对整个社会的文化与意识形态展开批判性反思的重要理论工具。为了追溯“文化的生产”与“生产的文化”背后所指向的牵引社会运作的复杂权力之迷,文化研究学者重新思考政治、权力与文化的关系,研究媒介生产是如何通过话语叙事来塑造我们的政治、社会和意识形态的。

何为话语?它不仅是宏大的宣传叙事,更隐匿于那些表面看起来非政治的文化之中。因此,文化分析的重要性在于,它揭示了意识形态如何通过话语叙事被日常化与无意识化,进入乃至左右我们的生活。这也是孟冰纯老师通过对比《山海情》与《无依之地》两部作品想为我们呈现的、藏匿于日常生活中的文化政治及其生成过程。

诚食讲座第32期,让我们一起和孟冰纯老师,通过对比电视剧《山海情》和电影《无依之地》关于贫困人群的叙事,来分析理解影视背后的文化政治与意义。

讲者 | 孟冰纯

校对 | 蓝泡芙 thinker

责编 | 御寒

排版 | 童话

主讲人简介

孟冰伦:敦政治经济学院媒体与传播系教授,兼LSE-Fudan 全球公共政策研究中心主任。研究领域包括媒介政治经济学,政治传播,性别与媒介等。专著《中国的媒介政治:共识与抗争》(The politics of Chinese media: Consensus and contestation)于2018年由Palgrave出版。

本次分享分为两部分:第一部分,我将从理论层面建构文化与意义、政治与经济的分析框架。第二部分,我将根据分析框架着手对比两部影视作品。考虑到这两部作品在题材和技术层面存在很多差异,所以我将从宏观视角出发,比对两部作品创作的政治经济背景,并根据这两部作品对贫穷人群的描述,来考察其中蕴含的真实的政治经济意识形态。

一、文化政治:一种分析框架

1. 法兰克福学派:大众实际上是被文化工业欺骗了

“文化政治”这个概念是批判媒介研究和文化研究的一个核心概念,我们想要理解它,就要梳理西方马克思主义“文化研究”的演变脉络,追溯法兰克福学派的发展历程。

二十世纪二三十年代(1920年至1939年期间),一批德国学者在法兰克福大学成立了法兰克福社会研究所(Institut für Sozialforschung),法兰克福学派也由此得名。希特勒上台以后,法兰克福学派的学者在1933年左右离开德国流亡美国,二战后又迁回法兰克福。通常认为,第一代法兰克福学派的代表人物包括狄奧多·阿多诺(Theodor W. Adorno)、马克斯·霍克海默(Max Horkheimer)、赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)、瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)等。

第一代法兰克福学派学者的论述、主张和观点之间存在较大差异。例如马尔库塞,他继承了马克思哲学的批判精神,后来又吸收了一部分弗洛伊德的精神分析理论。所以,这个学派名称的由来,并非源于他们独特、完整的理论体系与方法,而是因为这批学者将法兰克福社会研究所作为主要的学术阵地。总的来说,这些学者在思想上跟马克思有很深的渊源。如果要详细讨论法兰克福学派和批判媒介研究的关系,又是一个很大的话题,这次先不谈。

法兰克福社会研究所 | 图片来源:网络

今天主要讨论两部影视作品。我先从阿多诺和霍克海默当年合作的《启蒙的辩证法》(Dialectic of Enlightenment)中的一篇文章《文化工业:作为大众欺骗的启蒙》(The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception)开始。这篇文章在我们媒介研究领域很具影响力,看该篇的标题,就可以体会作者批判的犀利程度。

如何理解这种批判?回溯这些学者生活的历史背景,就能发现他们的洞察和犀利与他们的幻念和悲观分不开。当时阿多诺和霍克海默等人逃离了法西斯德国流亡美国,本以为此时的美国相对于同时代的欧洲来说是一片更加自由的土地,但是到了美国,置身于美国大众文化工业的日常轰炸之中,他们发现曾经有关启蒙的设想实际上走向了启蒙的反面,不管是在技术发展层面,还是在媒介传播层面。

美国大众文化工业的发展导致了文化的高度同质化,使得文化产业的技术仅仅成为商品标准化和规模化生产的结果,抹平了劳动逻辑和社会体系逻辑之间的一切差别。这种高度同质化又包装在消费主义自由选择的假象之下。所以第一批法兰克福学派学者对于启蒙运动的美好信念,对于科技能给人类社会带来福祉的理想,在美国大众文化工业的现实中破灭了:技术并没有真正带来个体的解放和自由,反而成为了控制的工具,技术的合理性成为统治的合理性本身。

这种源于技术的控制在德国可能表现为法西斯的政权控制,但在美国这种“自由民主”的社会中,对大众进行控制的就是文化工业。阿多诺非常犀利地指出,美国的影视工业,例如好莱坞以及其他电视频道,给大众提供娱乐产品时,表面看起来像是提供了很多选择,但这些“选择”都是被文化工业框定了的,是由生产者完成的。换句话说,我们不知道还可以有什么样的不同选择。

阿多诺在20世纪中期的美国看到了马克思所说的资本主义体系中的虚假意识,虽然阿多诺并不用这个概念。在《文化工业:作为大众欺骗的启蒙》篇章里,他写道:

文化工业所建立的这种意识形态的控制和主导,让大众没有办法认识到他们真实的生活处境,也没有办法认识到他们的生活到底是被怎样的力量控制着。

“为大众的艺术”已经摧毁了启蒙运动的梦想,但还是恪守着批判唯心主义不敢提出的那种梦想唯心主义的信条,充满假象的自由选择——这一点正是被阿多诺等学者所批判的。

对于媒介研究的学者而言,这本书开启了批判研究的先河,因为它不同于之前媒介研究为现存体制服务,而不去质疑体制背后根本权力关系的行政研究。

这一路径的研究在1968年西方的红色年代达到了影响的顶峰。此时马尔库塞在加州大学圣地亚哥分校教书,他有一个很有名的学生Angela Y. Davis,当时是美国共产党成员,因为支持黑豹党被抓去坐牢。马尔库塞一直对他的学生非常支持,直到现在戴维斯讲自己的思想发展脉络时,还表示很感激马尔库塞。

1968年美国学生运动的时候,可能很多人知道,当时著名的3M,就是大家手里拿的三本小册子:马克思(Marx)、毛泽东(Mao)和马尔库塞(Marcuse)。马尔库塞《单向度的人》影响很大,在学生反文化运动(Counterculture Movement)、反越战运动(The Vietnam anti-war movement)的整个过程当中,法兰克福学派对文化工业及其与主流意识形态之间进行合谋的批判还是很有影响力的。

马尔库塞与其学生Angela Y. Davis|图片来源:网络

2. 受众研究:大众不是只能被动地接受灌输

但是当反文化的红色年代过去,到了70年代末80年代初,美国的大众文化研究出现了另外一种声音,认为法兰克福学派的这些人太精英主义了。从我的角度来看,一是这些批判的学者很难逃脱对精英主义的批评和指责,另外一方面,我觉得这种所谓法兰克福学派过于精英主义的指责,本身其实也隐含着一个政治意图和意识形态议程。

当时媒介研究中的另一种声音,叫受众研究,来自一批学者如约翰·费斯克(John Fiske)和亨利·詹金斯(Henry Jenkins)。他们强调受众的能动性,强调文本的开放和多义:大众在接受文本的时候,不是只能被动地接受灌输,或者是被强加一种虚假意识形态。

费斯克的著作《理解大众文化》(Understanding Popular Culture)是一个典型例子,它指出,大众是有能动性的。这本书的序是詹金斯写的,詹金斯在介绍这本书的时候指出读者会对文本会有不同的阐释,而且甚至可能会对文本本身做出修改。我觉得今天很多网络同人小说的创作就是顺着这个脉络。

詹金斯早年的一本书,也算是成功之作——《文本盗猎者:电视迷与参与性文化》(Textual Poachers)也强调了大众文化文本被接受时受众的主观能动性。受众可能会另起炉灶,或者讲一个自己的故事,一个跟作者原来的意图完全不一样的故事。

费斯克《理解大众文化》(左) 与 詹金斯《文本盗猎者》(右)| 图片来源:主讲人PPT

这些学者之所以强调受众的能动性,当然是出于对法兰克福学派的不赞同,是对法兰克福学派“大众实际上是被文化工业欺骗了”这一预设的反驳。但是就像刚才我所说的,这种对于法兰克福学派过于精英主义的指责本身,其实也有一个意识形态议程。

关于这个问题可以参考汪晖老师对于去政治化的政治的研究(《去政治化的政治: 短20世纪的终结与90年代》):指责本身其实不失为是一种去政治化的政治,而且往往很多时候一些学说或者主张越是摆出一副去意识形态化或者去政治化的姿态,其背后越是隐藏着一个不一样的政治议程。

3. 伯明翰学派:文化是日常生活的意义生产

文化研究在美国的发展路径,跟美国商业大众文化的绝对霸权和主导有很大关系。大家也知道美国社会始终存在一种美国例外主义(American Exceptionalism),所谓自由,平等,和追求幸福的权利,没有等级阶级之分。换句话说,它假定所有人都是中产阶级或有朝一日都会成为中产阶级。60年代的反文化运动之后,阶级基本上从美国的社会文化公共话语中消失了,所以就不会去讨论,对于文化大众的文化文本解读和接受有没有阶级性可言。

英国和美国有很大的差异,英国社会本身是一个阶级固化非常严重的社会。在英国,左翼知识分子一直比较强调马克思主义这一派的政治经济学分析。以《新左派评论》的佩里·安德森(Perry Anderson)、雷蒙·威廉斯(Raymond Henry Williams),以及艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)这一群左翼知识分子为代表,他们和马克思主义政治经济以及社会分析的关系一直非常近。

文化研究在英国以伯明翰学派为代表。伯明翰学派的命名源于斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)在伯明翰成立的文化研究中心。他们和费斯克、詹金斯这些学者的差异在于,伯明翰学派很强调文化的阶级属性,而且他们把“文化”的定义进行了一些修改。

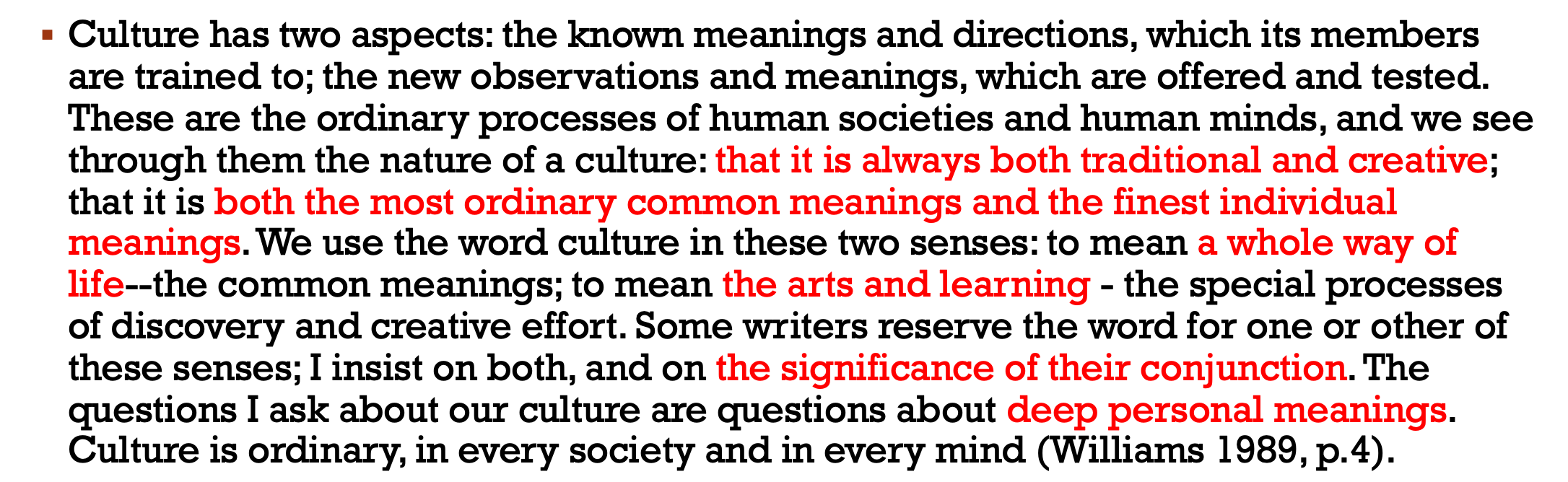

这里我引用了雷蒙·威廉斯的《希望的源泉:文化、民主、社会主义》(Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism)中的一个片段。

威廉斯的主要意思是说,文化有两种意义:一是指整体的生活方式,这是公共的意义;二是指艺术与学识,发现与创造性努力的特殊过程。同时他强调二者结合的重要性。

威廉斯是剑桥大学英国文学专业出身,他就读时可能受到了当时颇具声望的名家学者的影响,比如英国文学批评家里维斯(Frank Raymond Leavis),他很强调伟大的文学艺术作品的力量。威廉斯在批评方法和文化观念上曾受里维斯的影响,但在对待大众文化的态度上与利维斯等人却存在重大分歧:他认为文化不只是那些传统或者是精英定义为经典的一些东西,文化实际上是一种生活方式。从这些人类社会和人类思想的日常过程,我们看到了文化的本质:它既包含传统也不断创新;它具有最普通平常的、大众化的意义,同时也和个人情感与经历有着不可分割的联系。

这个定义可能大家认为再寻常不过:Culture is ordinary, in every society and in every minds(对于每一个社会、每一个人来说,文化是普通的),所以不觉得有什么特别强的批判性。但在当时的语境下,尤其考虑到威廉斯本人作为剑桥英文系的高材生,他的老师是参与定义英国文学“正典”(canon)的一个把关人时,就能认识到这个论述的革命性和进步性。文化并不是精英阶层垄断的,而是日常生活中不同阶层、不同人都在不断进行的一种意义的生产。这自然就与阶级意识联系起来。

在文化研究的讨论当中,霍尔有很多非常具有洞察力的论述,这里我摘这么一小段,讲的是Articulation(接合)。这个概念是霍尔从厄尼斯特·拉克劳(Ernesto Laclau)那借过来的,但他在这里强调对articulation的定义。我觉得这个定义有助于我们去理解大众文化当中的影视作品:任何一部影视作品,它都有一个叙事,这个叙事要能够自洽,有一个统一性(unity)。

图片来源:主讲人PPT

这种统一性实际上是被构建出来的,也就是说叙事当中的不同元素被链接起来并不是因为它们有一个天然的逻辑关系,也并不是因为他们本来就应该这样在一起,而是因为在一个特定的历史、政治和社会语境当中,某些人把不同元素articulate(链接)起来。

所以重点在于是谁在历史中讲这个故事,谁来“articulate”这些不同的元素。articulate这个词,虽然我们可能有时候把它翻译成“表述”,但这个词最基本的意思指的是把两个本来分开的部件连在一起。大众文化文本的叙述往往就是完成这样一个接合的任务。

作为批判学者,我们很多时候要做的工作是去看文本的链接:一要去看它是把什么样的元素链接在一起,形成一个能够自洽的,似乎是有逻辑关系的叙述;二要看是谁在做这样的叙述,这个叙述服务于什么样的目的;三再进一步,看这个叙述是发生在什么样的社会历史背景和政治经济结构之中。

有一本书非常能够代表伯明翰学派“文化是日常生活的意义生产”的观点,以及思考意义生产背后的政治和意识形态的立场,这本书就是霍尔和当时在伯明翰文化研究中心的几个学者合著的《监控危机》(Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order)。

《监控危机》 | 图片来源:主讲人PPT

霍尔他们写这本书的出发点,应该可以说是源于一个小事:70年代的英国,老工业区衰落,移民涌入,阶级分化,出现了失业贫困。在这样的背景下,他们发现当时的英国媒体报道了许多大街上的白日抢劫案件(对应书名中的Mugging,它不是指非常严重的暴力抢劫事件,而是指走在路上,有人拿一把刀,让你把钱包给他的这样一种行为。)

在这本书里,霍尔他们把当时的大众媒体报纸,尤其是报道街头犯罪的小报,以及警察和法庭对抢劫者进行惩罚的记录(policing)进行了整合梳理,这些梳理包括对犯罪行为的描述、司法部门对不良行为的监管,以及大众媒体对这些行为的看法等等。

通过这些梳理,霍尔他们在把这一整套话语链接起来后发现,当时英国社会正在经历一个深刻的政治危机,但是主流群体将这个危机最终归因到有色人种和移民群体,认为在当时的日常生活中,是移民群体打破了社会原先的“正常”秩序。于是在由muggin引起的道德恐慌的之中,主流社会和政治建制(political establishment)给出的解决方案是要加强警力,强调法律和秩序,所以英国人就需要一个强有力的政府,对扰乱正常生活的底层有色人种群体进行监管。

值得注意的是,这一系列的事情都发生在撒切尔当选首相之前。如果你看完这本书,就可以去思考:霍尔他们认为70年代末英国社会危机的根源在哪?以及应该用什么样的方式来解决这个社会危机?顺着这条线索,就能非常容易地理解,为什么当年撒切尔能够上台并且连任。一直到现在,可能很多右翼仍觉得撒切尔是英国历史上最好的首相。

霍尔一直对基于articulation这个概念的分析方法很自豪。我有一次听他晚年总结自己学术生涯的讲座,他非常自豪地说,实证主义的社会科学研究搜集了很多定量数据,但是没有一个人能预见到撒切尔上台。而自己当时通过分析日常生活当中的这些话语,包括报纸报道、警察和司法部门的文件,发现了导致社会不安定的因素,并对整个意识形态氛围的变化做了一个判断,预见了政治走向。

这本书总结出来的70年代末的英国是一个“Populist Authoritarianism(民粹威权主义)”的温床。换句话说,英国整个社会环境已经做好了一种话语层面和意识形态层面的准备,即需要一个像撒切尔这样强权而又民粹的领袖出来跟英国人说:There is no such thing as society(根本就不存在“社会”这种东西),强调恢复法律和秩序。

所以我认为这本书很能代表霍尔的观点:很多时候我们在日常生活中接触到的一些叙事,它的很多元素实际上是人为接合在一起的。霍尔指出,这种“统一性(unity)”价值的体现,在于特定历史环境下被链接起来的文本和当时的社会力量。

霍尔通过链接起来的文本推导出英国70年代末的政治危机和撒切尔当选首相的社会动力,体现了这种链接的重要性。那么这个链接由谁来完成?这个链接服务于一个怎样的意识形态议程和政治目的,这同样是一个非常值得研究的问题。

4. 霍赫希尔德:是谁将劳工阶层的不满与有色人种联系起来的?

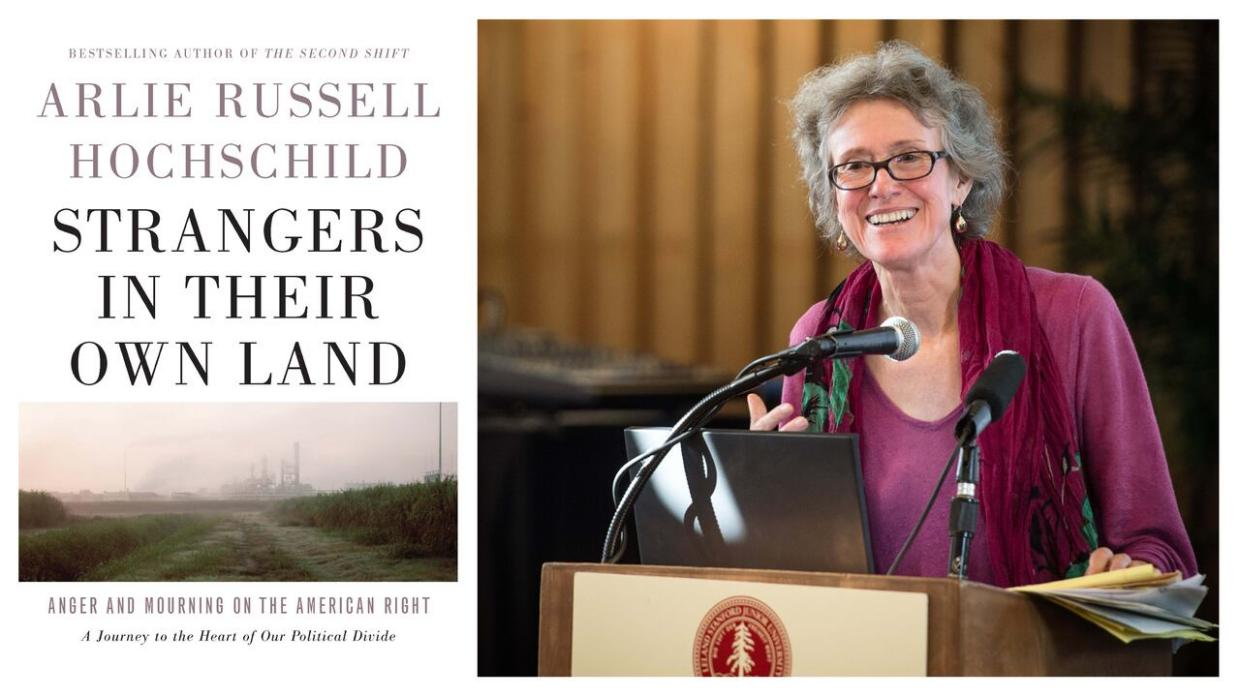

在《监管危机》之后,我们再来看《故土的陌生人》(Strangers in Their Own Land)这本书。这本书的作者是霍赫希尔德(Arlie Russell Hochschild),写在特朗普登上政治舞台之前,它是一本社会学著作,并不是大众文化研究。

霍赫希尔德与其书作《故土的陌生人》| 图片来源:网络

霍赫希尔德去路易斯安那州做研究是为了解决一个疑问:为什么茶党(由右翼保守主义者组成)突然在美国的中下层有了如此大的影响力?路易斯安那州是环境灾害首当其冲的受害地区,但是为什么会有大量民众为共和党投票,支持茶党呢?大家为什么要支持这样一种恨不得要把美国国家环境保护局取缔的右翼政治议程呢?

霍赫希尔德是一个在伯克利生活的左翼自由派学者,从她的视角来看,路易斯安那人是vote against their interests(违反自己的利益投票),是反直觉的。但是,为什么茶党在路易斯安那州有这么强的号召力?这是她做民族志想去解答的问题。

霍赫希尔德最后得出的结论,在我看来,跟霍尔的论点有很多共同之处——文化是日常生活,是大众媒体、新闻媒体以及右翼政客对人们的一套叙事。霍赫希尔德在听了很多路易斯安那州的劳工阶层(包括一些因为环境破坏而失去生计的渔民)的叙述故事(narratives)后,她总结发现,各种各样的故事背后都有一个叙述的底色。那这个叙述底色是什么呢?

在路易斯安那州劳工阶层的想象当中,他们一直按部就班地排队,以通往一个更美好的生活。如果他们好好排队,这个队就会慢慢地不断往前挪,最后他们都会有更好的生活。但是这些年他们越发觉得这个队伍停滞不动了,即使人人都在做自己分内的事,但却没有实现阶层跃升,甚至2008年开始有人插队了。插队者是谁呢?是移民,是有色人种,而且插队者当中的一员——奥巴马还成了他们的总统,这让他们更加觉得当下的美国社会非常不公。

当然如果反过来,从批判社会学的角度看,可能有人会说:你们这群人为什么不去指责华尔街那些投资银行家?为什么看不到结构性不平等的本质原因?为什么把有色人种或移民当做生活没有改善的替罪羊?

这就要回到路易斯安那州劳工阶层日常接触到的叙事。换言之,是谁在为他们提供这样一套信息?是谁在将劳工阶层对不平等和贫困的不满,与某个群体连接起来的?大众影视作品可能是一个非常重要的意义生产及其逻辑来源。但也不是唯一的来源,现代人日常接触的社交媒体可能成为另一个重要的渠道。

5. 关于文化领导权:毛泽东和葛兰西

现在西方左翼经常讲到文化领导权问题,或者关于怎样建立意识形态霸权的问题(这里的霸权不是贬义词,也包括进步阶级要求获得智识与道德上的领导权),都会提到安东尼奥·葛兰西(Gramsci Antonio)。

葛兰西和毛泽东都有关文化的论述,从发表文章的时间上来看,毛泽东是早于葛兰西的。葛兰西强调的文化霸权,主要讨论的是:现存秩序是如何通过日常生活叙事变成常识(common sense)和共识(consensus),从而让劳工阶级相信他们的利益与统治阶级的利益是一致的,使得他们并不觉得自己是被压迫的,或者是被统治阶级控制的。

所以如果要实现阶级或政党的进步,就要取得文化领导权。毛泽东认为,有机知识分子争取智识与道德上的领导权应该是先于政权的,或者说,只有在智识和道德上取得了领导权,才能在大众中争取到把意识形态变成常识和共识的机会,也才有可能取得政权。

而在取得政权之后,也存在一个维系合法性的问题。我觉得毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》对于文艺的论述非常精彩,常看常新。毛泽东在这里强调了两点:一是说文艺作品反映出来的生活应该更典型,因此就更有普遍性;二是关于文艺的明确导向,即为什么要把矛盾斗争典型化,因为文艺导向最终是要让人民群众“惊醒起来,感奋起来,推动人民群众走向团结和斗争,实行改造自己的环境。”所以他主张的文化和文艺作品,是非常以行动为导向的,当然这个也跟当时抗战还未结束的政治语境有关。

二、文化政治与意义生产:对比《山海情》和《无依之地》

我对这两部作品的论述将置于第一部分所讲的分析框架之下。这里我还是使用霍尔的两个重要概念:

一个是historical conjuncture(历史时局)。“时局”这个翻译我不是很确定,我在之前写的一篇文章里翻译的是“局势”,在这里翻译成“时局”,是因为霍尔当时用这个概念来解释撒切尔上台之前英国社会出现了各种社会政治经济力量,并且在这些力量的合力之下形成的一个conjuncture(时局)。“时局”这个概念对于马克思主义文化研究很重要,任何一个文化文本都需要放在时局当中来考察。

另一个重要概念是articulation,它是 “表述”,也是一种“接合”,是出于某种目的或议程而进行的一种行为。当然,在很多时候,这种目的和议程甚至连讲述人自己都不能清晰地意识到。但是讲述者会出于不同的目的,把不同的叙事元素放在一起进行表述。

我想从以下几个方面对比《山海情》和《无依之地》这两部作品。开头我也说过,两部影视作品不管是在题材,还是在技术方面,差别都比较大,所以很难将它们进行简单的比对。但是我觉得它们又是各自历史时局的一个典型产物。

《无依之地》与《山海情》海报

首先从政治经济背景来看。《山海情》讲的是扶贫的过程,从片名也能看出来,讲的是沿海对内地的对口帮扶。《无依之地》不知道大家有没有看过,它是以2008年金融危机为背景的。电影的片头有一行字幕,大意是女主人公Fern(弗恩)的丈夫去世了,他们一直供职的内华达州的建筑材料工厂也关闭了。

弗恩生活在福特主义向后福特主义转变的大背景下,此时社会生产模式发生了变化,资本主义出现了更为灵活的积累模式和金融化等转变。而资本主义的金融化直接导致了2008年的金融危机,并且资本主义的生产布局在全球范围内也做了很大的调整。

当弗恩供职的工厂关闭后,她转而去亚马逊打零工,在里面分拣包裹。亚马逊也是一个非常典型的意象,它代表的是一种灵活积累的生产模式,大卫·哈维(David Harvey)在《后现代的状况——对文化变迁之缘起的探究》这本书将这种模式总结为“Just-In-Time Delivery”,即及时供应制度,减少生产过程中的库存和相关成本,改善商业投资回报的管理战略。灵活积累模式是对生产时间和空间的重组。我觉得这是两部作品在历史时局方面的不同。

第二点,从地理和空间的角度来看,我将两部作品概括为建设家乡(《山海情》)和漂泊流浪(《无依之地》)。

第三点,这两部作品的海报也有非常鲜明的对比。《无依之地》中的弗恩好像不觉得自己是流浪者,她说我不是无家可归,我只是没有房子(I am houseless, no homeless)。此外,从行动主体的角度来说,两个海报也有很鲜明的对比,一个突出的是个体,一个突出的是群体。

最后一点,是片中蕴含的行动指向。

1. 政治经济背景差异

接下来,我简单介绍一下各自的政治经济背景。首先,从政权性质和政府责任角度——美国民众对美国政府的期待,或者对政府政策与自身关系的看法,以及中国民众对中国政府的期待,或者认为政府应该承担什么样的责任——来进行对比,会有一个非常鲜明的差异。

如果抛开两部作品,从两国的防疫举措来看,美国的反禁足游行以及对疫苗态度,都是站在个体自由的角度。对美国民众来说,在保护个体自由的首要前提下,他们认为政府永远是necessary evil(必要的恶),或者说政府是在干涉他们的个体自由。但是美国民众并不要求政府去解决他们的生计问题,或者消除贫困,解决社会不平等,他们觉得这些行为都会对个体自由造成干涉。

因此我们看到大量的好莱坞影视作品,都在表现个体和政府之间的对抗,将政府视作随时有可能剥夺个体自由的威胁。中国早期引进的好莱坞大片《亡命天涯》,就是一个非常典型的主流好莱坞大片代表,叙述了一个孤胆英雄的故事,他对抗的是大型医药公司,而医药公司又是通过专业说客(lobbyists)影响政府决策的。所以这是一种对公民、政权和政府关系的非常不一样的想象。从美国大众对个体自由的想象,我们可以看到,好莱坞本质上是这一套意识形态的最好的宣传机器,而且通过变换叙事手法来不断地演绎这种意识形态。

再者,还有从福特主义到后福特主义生产方式的转变。后福特主义Just-In-Time(准时制)模式的生产和运输,让人们对时间和空间的认知发生了很大的变化。而且当这一套体系非常完美地运作时,你甚至意识不到它的存在。

如今在亚马逊买东西,我们会想当然地认为两天之内就能送到。只有当苏伊士运河突然被货轮(长赐号)堵住的时候,只有当平时看起来无缝衔接的体系被打断的时候,我们才意识到:哦,原来如今资本主义生产在全球的分布是这样的。原来在一艘货轮里,可能有上百种不同的货物需要发往到不同的地方,然后在不同的生产环节中扮演着不同的角色。

Just-In-Time模式 | 图片来源:网络

哈维在论述福特主义到后福特主义生产方式的变化时指出,生产方式的转变与福利国家的解体以及新自由主义意识形态的兴起有很大关系。为什么这么说呢?因为在福特主义的生产模式中,政府、工会和公司之间基本达成了一种默契:福特公司希望它的工人最后能成为中产阶级,能买得起公司生产的汽车;政府也希望通过提供福利的方式避免工人阶级的无产化和贫困化,因为如果工人阶级无产化、贫困化,最后会造成消费不足,而如果消费不足,资本家就没有办法收回投资,资本主义的生产链条就会断裂,造成生产过剩,这就是马克思提出的资本主义经济危机。

但是到了70年代,战后的欧洲福利国家和美国出现了经济滞胀,资本主义体系内部需要进行调整,需要改变管理方式,强调科技创新,削弱工会协商的力量。而随着资本主义生产和积累方式的变化,又同时兴起了一套新自由主义的意识形态。

这套意识形态是什么呢?它强调个体要及时消费,应该为自己的生活承担责任,个体需要把自己打造成一个在劳动力市场上有竞争力的人,而且人们不应该期望找到一份工作就可以一直干到退休。去求职的时候要强调自己的灵活性,坚韧品质,要能够不断地根据情况对自己的技能或心态做出调整。

所以福利国家的解体、资本主义生产方式和积累方式的变化,以及这一套新自由主义意识形态之间又需要一个articulation(接合)的工作,这个工作也是由大众文化包括影视作品来完成的。

与此同时,我们看到了美国锈带地区(Rust Belt)的去工业化,而针对这种去工业化,又会有一套引导锈带地区民众如何适应新形势的话语。之前也有人写过,国内国企改制时提出的“下岗再就业”就是要寻找新的人生机会,其实这一套经济变化和宣传说辞都是有关联的。

我刚才讲到,法兰克福学派对于美国大众文化产业的一个很重要的批评,是它看上去给消费者很多选择和很大的自由,但实际上选择的范围已经有人预先划定了。所以从这个角度来看,把《无依之地》放在08年的经济危机和后福特主义灵活积累的框架下面,同时参照一些好莱坞主流之外的影片,会更有助于我们去理解与识别这样几个问题:

赵婷的这部片子想要突出一种怎样的叙述?在她突出这样一种叙述的时候,她选择去无视的或者不去呈现的是什么?或者还有怎样其他的可能性,或者说对同样一种政治经济和社会生活变化,其他的讲述者又是怎样进行叙述的?

这里我举三个例子:

三部电影海报|图片来源:网络

一个是《对不起,我们错过了你》。这部电影的导演是英国左翼肯·洛奇(Ken Loach),他是我最喜欢的英国左翼导演,我基本上每次看肯·洛奇的电影都会哭。《对不起,我们错过了你》是他最新的一部电影,诞生在曾获得戛纳电影节奖的《我是布莱克》之后。

他的作品有一种非常现实主义的风格,没有《无依之地》那么高度浪漫化的描述。看他的电影,有时候你会分不清哪些是专业演员,哪些是业余演员。《对不起,我们错过了你》讲述的是一个妻子做护工、丈夫给平台送快递的四口之家,但它的风格跟《无依之地》就完全不一样。

第二个例子是《钢的琴》。我想很多人应该看过,这部电影也是我偏爱的一部。如果说洛奇非常现实主义,那么《钢的琴》则体现出很强的浪漫主义色彩,例如最后那段西班牙舞。但是我觉得《钢的琴》的浪漫跟《无依之地》对于漂泊流浪生活的浪漫有很多不一样的地方。

《钢的琴》讲的是一群下岗工人为了给陈桂林的女儿做一架钢琴,放下了他们当前手头的各种生计又走到一起,重拾做工人时的技能,最终在工厂的废墟中做出了一架钢琴。电影的浪漫还体现在工程师汪工画了一个设计图,说不要把工厂原来那两个大烟囱炸掉,留着把它重建成一个主题公园,把烟囱改造成长颈鹿。

我认为《钢的琴》的浪漫主义中含有很强的批判锋芒,它想要提醒观众或者说重新唤起观众对社会主义工厂的记忆。这种浪漫主义跟赵婷那种用非常文艺化的背景音乐、夕阳中的沙漠镜头等渲染出来的浪漫主义很不一样,后者在我看来是非常空洞的浪漫主义镜头。

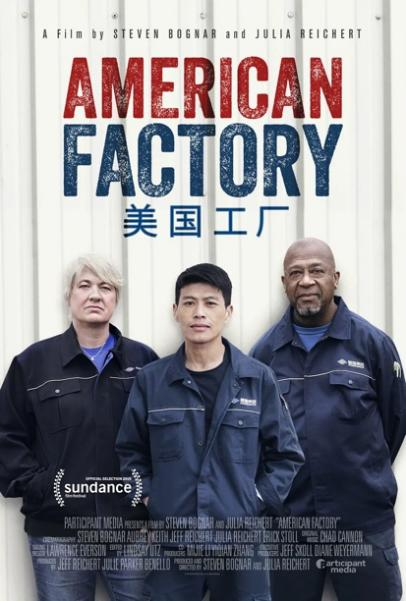

第三个例子是纪录片《美国工厂》。它讲的是中国企业家曹德旺到俄亥俄州开玻璃工厂的故事,这个也很有意思,由于时间关系我就不多讲了。

2. 地理和空间差异:建设家乡与漂泊流浪

在上述这样一种政治经济的结构框架中,我觉得还有一个很有意思的点,就是这两部片子呈现出鲜明的地理和空间差异。

《无依之地》的海报大家可能也注意到,它是把不同州的车牌各取了一部分,好像是为了强调四海为家或者无以为家的一种游牧状况。

《山海情》的海报则是把宁夏地图的一部分和福建地图的一部分放在一起。观众可能也能意识到,《山海情》自始至终都表达出了主角与家乡之间、人与地方之间存在着一种非常紧密的情感连接。

《无依之地》海报与《山海情》海报 | 图片来源:网络

片子一开头就是吊庄移民。为什么要吊庄?马得福说要把村民迁出来,虽然他们要迁去的地方刚开始条件也很差,但还是比原来的涌泉村要好。在整个片子中,你会不断看到编剧对人与地方关系、对情感联系的强调,包括还有一个特写:一直到最后,一批吊庄户离开以后,他们又在涌泉村刷漆,让其他人知道曾经有过这样一个村子,现在搬迁了。

从两部片子对地理和空间、对人与地方的关系来看,《无依之地》的Fern基本上是一种无根的状态,她说她没有房子,车牌上的州名对她来说没有一种更深的情感上的联系。可能对于她的这种游牧状态来说,是没有故乡这一概念的。当然在影片最后,她又回到了原来的那个小镇,去看了一眼她原来住的房子,这说明她还是有某种类似于“乡愁”的伤感存在的。

《山海情》的英文片名叫MinNing Town(闽宁镇),这个翻译非常突出地域性。在剧中,当来自福建的干部动员村民出去打工的时候,宁夏村里的老人说,我们的孩子去福建吃米吃不惯怎么办;最后他们在宁夏搞葡萄酒产业,也非常强调当地的地域情况。《山海情》讲述的扶贫或者发展的线索,并不是要抹去地域的差别,而是强调要因地制宜,而且这些人打工之后,最终还是要回来建设家乡。

这跟哈维说的“空间修复”(spatial fix)还不一样。关于资本主义生产模式地理和空间的论述,哈维可以称得上奠基人,或者说是他基本上设置了有关这一论述的议程。这些论述体现在他有关福特主义到后福特主义的著作《后现代的状况》中,以及著名的“全球化带来时空压缩”这一概念中。

空间修复指的是当资本主义生产或积累在某一个地理范围(例如一个国家内部)遇到瓶颈或出现滞涨,当国内市场发生饱和或者生产资料供应发生短缺时,资本主义的生产就要寻求一种空间修复,也就是说——扩张。它要么以殖民的方式解决原材料的问题,要么以全球资本主义市场扩张的方式,解决生产过剩或消费不足的问题。

大卫·哈维 | 图片来源:网络

当然,哈维作为一个并不怎么了解中国,但又很硬核的马克思主义者,认为中国现在的发展,包括“一带一路”倡议,都只是空间修复的一种策略而已。我记得前两年哈维有一次在中国开讲座时,说中国现在的发展模式,即空间修复的方法,就是到处去浇水泥,搞基建,搞生产,在国内浇完水泥就到国外浇。

我认为他很显然是站在局外看中国的发展。《山海情》体现出来的扶贫思路——去沿海打工进行劳务输出,但最后又回来建设家乡——不能简单纳入到空间修复的框架中。但是我觉得哈维有一个强调很重要,就是资本主义的生产方式不仅有很强的空间性,跟地理有很大的关联,而且这种生产方式实际上也在不断地修正,不断地改变着我们每一个身在其中的个体与空间的关系。

对于Fern来说,美国西部有广阔的土地,但一旦失去了原来的居所,新的所在地对她来说并没有什么区别。她也试图把自己从原来的社会关系中脱嵌(disembedded)出来,她不得已到她妹妹那待了一下,但是很快就走了。所有这些地方对她来说,其实没有太大差别。这和《山海情》所表达的人和地理空间的关系,是非常不一样的,也许这就是游牧和家乡这两个概念的区别。

3. 行动主体差异:个体与集体

从行动主体的角度来看,我们随意找一些剧照,就可以很容易地看出差异:一部片子是高度个人化的,另一部非常强调集体性。

2021年4月发生了一件比较有意思的事,阿拉巴马州一个很大的亚马逊货仓发生了工人运动。当时很多美国工运人士已经做了长时间的动员,要在工人当中成立工会。但最后的投票结果却否定了这项提议,也就是说亚马逊货仓的多数工人不想成立工会,这对劳工组织来说是一个很大的打击。

我们看下面这两条新闻报道的标题很有意思,亚马逊方面说他们没有去恐吓阿拉巴马州的工人,这完全是工人自己的决定。

亚马逊工人运动相关报道 | 图片来源:网络

如果把大众文化与日常生活的意义生产考虑进来,可能我们会相信亚马逊的声明。如果工人觉得成立工会和集体斗争并不是他们获得更好待遇的一个最佳途径;或者觉得他们每个人只是一个个体,只要干完活能拿到钱就可以了,他们不想给工会交钱,也不想通过工会进行社会保障斗争……如果工人已经接受了这样的一套叙事,那亚马逊作为资方的确是不需要对工人进行任何恐吓,最后的投票也会是一个压倒性的结果。

4. 行动指向差异

从行动指向来看,我前面讲到的葛兰西也好,还是毛泽东强调的社会主义文艺创作也好,实际上都有很强的对能动性的诉求。

《无依之地》这部电影改编自Jessica Bruder的一本书《Nomadland》,这本书的副标题我觉得也比较能够体现出两部作品在行动层面的差异。《Nomadland》的副标题是“在21世纪的美国存活下去”,这句话没有表达出任何集体抗争的诉求,完全是把Fern在经济危机之后失去工作、失去家庭,以及流离失所的情况描述成个体的选择,而且是一种非常浪漫化的个体选择。

这里作者强调的是自由,强调Fern在路上碰到了很多善良的人们,而且这些跟她一起流浪的人,也有很多是自己选择在路上的,并不是被迫流离失所。

图片来源:网络

这和《山海情》完全不一样。比如,在《山海情》中,有一场戏特别感人:吊庄移民后的村子因为没有达到最低户数标准所以不能通电,直到最后水花排除各种阻碍迁去了新的村子以后,他们终于通上了电。水花自己深受鼓舞,说没想到她还能这么“有用”,帮助改善了大家的生活境遇。其实这个剧里头水花也好,得福也好,他们都有一种非常强的能动性,有一种非常强的要改善自己生活的愿望,这和《无依之地》里面体现出来的精神气质有很大的差异。

最后,我想要讲的是,《山海情》的故事时间点发生在《无依之地》(2008年经济危机)的前20年。如果我们继续追问,当村民脱贫之后,这群人是不是就会更深地卷入到全球资本主义体系当中?如果他们被卷入,会不会有朝一日也会出现类似《无依之地》的状况?

三、互动环节

听 众:

非常精彩的讲座!我没想到能把这两部影视作品做这样的比较,确实碰撞出了很多有意思的东西,特别是关于基层的主体性塑造,他们是非常不一样的。

《山海情》我没有看过全剧,但看过一些关于这个电视剧的介绍,大致知道故事情节。中国的这种文艺,特别是关于政治文化的表现,一直跟现实存在张力,这种张力有的时候让我觉得很矛盾,因为它本身可能会有一个斗争的空间,但有时或许也存在一种忽悠的功能,就像法兰克福学派所批判的那样。

比如像《山海情》所表现的集体主义的努力,体现了一种对愚公移山精神的召唤。可是今天我们如果真的深入到中国广大的农村去看,这样的精神其实特别稀缺,不是说完全没有,但确实很难很难见到。我们看到的反而是更多的人往外流走,还有“三和大神”这种情况,是不是也是另外一种“无依之地”?

家乡的东西,特别在最近20年来,一方面虽然作为乡愁被经常提起,可从另一方面来看,它其实是在不断地失去。所以《山海情》所提供的,可能也是一个怀旧型的主题。如果我们不能把它推到现实,不能跟真正的现实连在一起的话,那它就是一个怀旧的作品,而不是一个对当下现实具有明确行动指向的作品。

当然我们希望有更多的集体主义,可现实却面临着农村的分崩离析。从相关数据报告我们看到,在过去的20年当中,有很多很多的村庄,可能上百万个都消失了。在乡村,我们能看到很多类似的凋敝。所以“乡村振兴”的路到底要怎么走?《山海情》作为一部乡村题材的作品,在“乡村振兴”的时代话语下,它到底有一个什么样的意义?我觉得如果我们更加贴近现实来看的话,可能会对它有更矛盾的心理。可能这里面斗争的空间还挺多,我说的斗争指的是现实和影视作品所召唤的东西之间的差距、张力和矛盾。

孟冰纯:

我同意你说的。我可能不会说它是忽悠吧,但它显然是有一个很强的宣传指向的,这也是为什么我在看完剧以后有一种振奋的感觉。在当下的时局当中,很需要有这样的一个叙事,这个叙事当然有很多理想化的成分,但我觉得要一分为二地来看。

一方面,可能是因为我对这个电视剧比较偏爱,所以在看完之后也看了一些相关的报道,得知这个故事确实是有很多真实的人物和故事原型,所以它还是有很强的现实主义基础。如果回到我们说社会主义现实主义创作应当“源于生活高于生活”,从这个意义上来说,这个剧所能起到的作用,就是树立这样一个典型。

当然我觉得编剧比较聪明,剧里说的扶贫故事可能是最近几年一些问题暴露出来之前的正面故事,其实当初步扶贫有了阶段性成果之后,也出现了一些官员腐败问题,但剧里就一笔带过了。创作者想树立的典型或者说他想立起来的叙事,确实是有很明确的树立正面典型的指向的,不管是福建的扶贫干部,还是农业科学家。我觉得这本身没什么问题,如果从建立文化领导权的角度来看,那我们也是需要这种作品的,即需要这种源于生活高于生活的作品。

另一方面,讲问题的话,如果关于农村问题和贫困问题,我们只有这一种作品,或者在公共话语中只有这样一种叙事,那是有问题的。而有《山海情》这样一部剧可以把扶贫故事——其中很多故事也是基于真人真事——讲出来,我觉得这本身是没有问题的。

我同意你说的,当下的中国乡村,确实有太多的空心化、留守儿童、乡村消失这样的问题,当下的中国社会,也有类似“三和大神”这样的人存在,整个年轻一代的情感结构和价值取向都在发生变化等等,这些当然都是问题。但我们应该看到的是有人来讲其他的故事,来对《山海情》这类非常正面的叙事进行对话或补充。

听 众:

您在背景知识介绍的时候,讲到法兰克福学派之后的传播学研究分成了行政类(比较支持体制)和批判流派这两种视角。像我自己是跟您学习的,所以也是非常自然地会接受批判性的视角,例如race(种族)、gender(性别)、class(阶级)等这些概念。

但我在微博上看到了一位复旦传播学教授的一个观点,他说现在国内的传播学,特别是传播政治经济学,基本上看到女性,就会说性别歧视;看到平台流量技术,就会去联想数字劳工或资本博弈;看见资本,就说剥削和原罪。

其实我觉得这是一种过于简单化的解读。这位教授他也说了,在尚未对现代化理论有一个很系统的认知之前,使用比较批判的或者说是后现代拆解的角度,可能不是特别solid(可靠)的。因此他说国内传播政治经济学的一些研究,可能就会落入选择性批判,或者说某种特定模式的生产和机会主义里面。我想听听您对于这种观点的看法。

孟冰纯:

因为我没有看到你说的原文出处,所以也很难知道这位教授讲这个问题的语境,也不是很清楚他批判的锋芒指向,所以我觉得不太好泛泛地回答这个问题。

但是你刚才说的那些,听上去也很像当年对法兰克福学派的一些指责。例如说知识分子在批判之前,是不是应该先去了解这个社会到底是怎么回事?你的批判指向最终是要达到什么样的目的?还有知识分子的距离问题,即你到底是要跟社会现实保持距离才能保持洞察力和批判的锋芒,还是说你最终的批判指向实际上是为了改造社会?这也就是马克思所说的,哲学家是在忙着阐释社会,那最后到底有没有行动呢?我觉得这是一个不断进行的对话,我很难抽离出讲话者的语境来泛泛地谈论这个话题,因为我不知道他是不是有所特指,所以很难一概而论吧。

听 众:

您如何看待《山海情》中贫困群体的谋生方式,即外出打工或引入资本投资,这难道不是资本的一种灵活积累模式吗?

孟冰纯:

首先,中国经济的发展,包括我们说的扶贫,以及整个中国在全球政治经济结构中的位置,从大的方面来说,它已经没有办法跟全球资本主义脱钩了,这个是肯定的。

但是我可能不会简单地把这种外出打工或者引入资本本身直接归结为灵活积累。因为哈维说的从福特主义到灵活积累,是在西方资本主义发展的脉络当中。西方的政治经济结构脉络、国家和资本的关系,跟中国还是有很大差别的。如果你从积累模式的变化来说,可能会看到西方的灵活积累反应在各个层面。但是因为中国有大政府,又因为中国政府对于民众需求所承担的责任或者说需要作出的承诺,跟西方有很大的差异,所以我觉得它不是一种全盘的灵活积累的模式。

我之所以每次听到哈维讲中国的时候,都觉得他不了解中国,可能恰恰就是因为他觉得他的框架可以把所有的内容都套进去。我可能会再做更具体地分析,仅仅从外出打工和引入投资这两点来看,也不能就归结为:中国现在是一种后福特主义的灵活积累模式。

我觉得对于中国农村的建设,还有农村贫困问题的消除,它的政策也是有一些变化的;包括现在年轻人想要追求更好的生活方式,我觉得也是有变化的。所以我可能不会仅从这两个表象就归结说,中国现在也是一种后福特主义的灵活积累模式,或者说中国现在的政治经济结构已经完全成为全球后福特主义灵活积累一个组成部分。

听 众:

目前英国学界对霍尔还有哪些新的研究吗?

孟冰纯:

新的研究我觉得谈不上,但他的影响是一直都在的。尤其是英国这种所谓的多元文化主义,在脱欧、反移民和右翼民粹主义兴起的背景下,霍尔关于种族问题的论述,相对于他对阶级的论述,可能会受到更多的关注。我觉得他的思想遗产,还有他的影响力其实一直都在。

听 众:

老师可以推荐一些优秀的左翼导演的作品吗?我是学习影视相关的学生,想去了解一下。

孟冰纯:

我觉得肯·洛奇的作品很值得看,当然他的作品主要是故事片,不过他也有导过一两部纪录片。我觉得当下在好莱坞文化工业占有绝对主导和霸权的语境下,左翼导演可能拍故事片或者说能做出来、并且能有比较大影响力的作品其实都很难。

我建议可以去找一些纪录片的导演,包括老一辈的纪录片导演,像当年到中国拍纪录片的荷兰人伊文思(Joris Ivens)。美国现在还有没有左翼导演,我一时想不出来,不过有一些比较关注社会政治问题的导演,像Michael Moore(迈克尔·摩尔),在美国的语境下,也可以算左翼了吧,应该是自由左翼。如果说对美国军事工业联合体及外交政策比较有批判的,应该是奥立弗·斯通(Oliver Stone)。

听 众:

孟老师好!我感觉现在很多研究会把社会底层和工人阶级划等号,但对于工人阶级的定义和范围其实很模糊,特别是放在中国语境,阶级的人口构成其实很复杂。请问对这个现象,您怎么看?

听 众:

以前在19世纪、20世纪的时候,我们对阶级,特别是工人阶级都有一个比较成型的看法,例如蓝领工人、产业工人,他们是大规模产业化背景下的产物,当然他们中的大部分是男性。

随着我们现在社会的大变迁、全球的新自由主义化等等,这种想象本身也发生了变化。工人阶级作为一个分析性的概念,我认为当然还是有效的,但是它作为一种形态已经发生了很大的变化。

这种变化当然在欧美发达国家早就已经发生了,工人阶级的形态变成了不是以产业工人为主,而是以服务型工人为主;在香港也是这样的状况,产业工人几乎也没有了。服务型工人有很多可能并不认为自己是工人阶级,而认为自己是打工的。

我觉得内地也有这样一种变迁,从原来的建国以后工人阶级的代表——国企工人,到现在的“打工人”。“打工人”实际上都是工人阶级,可它的形态非常多元,所以我们现在可能倒不是一个工人阶级的问题,而是工人阶级形态的问题。

同时你看农民也在发生很大的变化。20世纪我们讲中国农民,大家对它的形态也有一种比较成型的看法,但这种形态在今天也发生了很大的变化。当然在今天,农民内部也有分化,所以我们现在可能困惑的是它的形态问题,倒不一定说是它的具体定义或分析性概念的问题。

但是在分析概念上,也有一些人,包括一些马克思主义者提出来,希望有一些重新思考阶级的方法,或者重新描述阶级的方法。因为以前用这些分析概念的时候,工人和农民还处于比较固定的形态,特别是无产阶级这个词,有马克思主义理论所赋予它的意义,也有现实实践所产生出的一种召唤性。

但在今天,特别是在工人和农民的形态已经发生流变的情况下,这种召唤性如何有效?所以就出现了一些努力和尝试,希望重新给这些阶级形态赋予一个新的名词,使它更能贴近当下的现实形态,比如说像the precariat(不稳定劳工)这个词。

再比如我读过的一个词,即Bernstein所讲的classes of labour(劳动阶级),它不是the working class,而是从一个单数名词变成了复数名词。所以我觉得大家都在努力探索,希望更好地描述这样一个变化的形态,使得我们的理论工作能够更加贴近现实,使得理论化的概念对现实具有更强的召唤作用。

孟冰纯:

我同意你说的。马克思在讲阶级的时候,考察的是19世纪的大工业生产,是英国纺织业的工人阶级;后来在福特主义生产方式下,工人阶级又逐渐演变成流水线上的工人。阶级之所以对工人有很强的团结、动员和召唤作用,一个很重要原因是他们的生产组织模式,他们每天可以到工厂去跟自己的工友互动,还可以通过工会进行集体协商和斗争。

可以说阶级对他们的召唤力量,跟那时的资本主义生产方式有很强的联系,所以我觉得当下左翼学者的一个很重要的任务,就是怎样去修正,或者说去重新激活阶级这一概念,一个是激活它的阐释力,一个是激活它的政治动员力量。

马克思的理论是在当时的资本主义生产模式之下,那如今的学者要做的,并不是说好像阶级这个词已经失去意义了,而是说应该怎样在新的生产模式中,对这个概念进行一些修正。包括已经有很多讨论的不稳定劳动、平台零工这样的工人群体,他们组织工会非常困难,因为他们之间都没有一个日常的互动,也没有一个集体的归属感。

另外一点,马克思也一直强调“从自在的阶级到自为的阶级”,就是说工人即使在某种生产方式中形成了一个阶级,并且有阶级的利益和诉求,但是他是否能够意识到他的利益和诉求,或者说他能不能够意识到他要用什么样的方式为自己去争取利益,这又是另外一回事了,而这就需要有一个阶级意识唤醒的过程。

那么在唤醒阶级意识的过程当中,我认为文化扮演了一个很重要的角色:怎么去进行一种表述或者连接,让人们意识到自己应该用怎样的方式去改善自身的状况?而不是像霍赫希尔德《故土的陌生人》里面所讲的那样,劳工阶层明明是右翼政策的受害者,但他们最终却把自己的生活状况归罪于移民,归罪于那些其他被压迫和边缘化的群体。

听 众:

如何看待在乡村扶贫过程中,农民的传统生产生活方式与现代资本主义生产生活方式产生的冲突?比如最近BBC对XJ扶贫干部鼓励当地女孩外出打工的指责,认为政府所谓的扶贫也是一种对原住民生活的迫害。

孟冰纯:

我觉得我不太能回答这个问题,但是我想说一句,就是《山海情》里面所谓的吊庄移民,如果要放在现在西方媒体的叙事中,那肯定也属于强迫劳动,吊庄移民和外出打工都属于他们所说的强迫劳动。

我觉得他们对于强迫劳动的叙述,其背后暗含的东西可能是,他们对政府和民众之间的关系,以及对政府职责的理解,和我们有一个根本的范式差异。因为中国政府有消除贫困或者说扶贫的道德责任,这个也是它政治合法性的一个很重要的支撑。

但这对于西方人来说是没有办法理解的,因为他们并不觉得这是政府的职责,也默认民众不会对政府有这样的期待,所以他会觉得政府组织外出务工其实就是一种强迫劳动。但是农村传统生活生产方式跟现代资本主义生产生活方式的冲突问题,可能我没有办法很好地回答。

听 众:

您是否觉得《无依之地》和《山海情》从某种程度上反映了中美两国当下不同的情感结构?如有的话,这两部影片又反映了各自社会怎样的情感结构呢?

孟冰纯:

情感结构是一个很有历史维度的概念,所以我觉得从这个角度来看这两部作品还是挺有解释力的。但是我们讲情感结构的时候,可能需要做一个社会学上的细分,不能笼而统之地说这个就是中国当代的情感结构,那个就是美国当代的情感结构。

我们只能说这是它呈现出的这一部分群体的一种情感结构的典型体现。如果要分析情感结构的组成部分的话,之前也有学者提到,像威廉斯说的情感结构,其实并不是情感,而是价值,他说的是一种价值体系和价值观。

从这个角度来看,我们当然可以再去细分,它里面有哪些构成部分,例如“什么样的生活是好的生活”,可能《无依之地》表达的是自由是最重要的,但《山海情》可能觉得过上更好的日子是最重要的。

还有对于个体和群体、社群之间、个体和政府、政治体系之间的关系的想象也是不一样的,所以情感结构实际上有很多层面,细究起来,可能威廉斯说的“情感”其实不是我们通常意义上所说的情感,这个情感的背后实际上有很多价值判断。