诚食讲座 | 张玉林:黄河的泛滥与“黄河观”——三千年的演变

来源: 原创 发布时间:2024-09-12 阅读:2941 次

导 语

1938年6月,为了阻挡日军进侵,蒋介石下令炸毁花园口黄河堤坝,人为导致黄河泛滥。如今86年过去了,黄河再也没有大规模决口,以至于我们渐渐忘记了黄河的本来面目——黄河是一条含沙量极高、极易泛滥的大河。

张玉林老师通过追溯黄河十多万年的地质史、四千年左右的文明史,展示了“母亲河”之外的黄河形象:它是一条塑造华北地貌的年轻大河,发源于青藏高原,流经黄土高原,贯通三门峡后向东入海,在十几万年间淤积出广袤的华北平原;它也是一条威胁先民生存安全的“害河”,促成了“大禹治水”,导致商人迁都,在战国时期成为各国相互攻防的“武器”。在秦王朝建立中央集权体制之后,黄河的堤防修筑被纳入统一管理,在汉代和宋代到明清的历朝历代,大量的人力、物力和财力被用来应对黄河的泛滥,但多种因素的交织使得多数“治河”行动仅有短期效果,甚至以失败而告终……

21世纪的我们已经习惯了黄河安澜,但是其含沙量高、易泛滥的本性并没有改变。随着气候变化和极端气候事件增多,以“建坝”为主的治黄措施是否始终有效,进而又会造成哪些问题,仍然值得关注。其实,黄河只是人与自然矛盾的典型案例之一,如何真正地敬畏和顺应自然,是我们永远需要面对的问题。

主讲人|张玉林(南京大学社会学系教授,研究领域为乡村问题和环境问题,近年来致力于食物-能源-环境-社会问题的整合性研究)

主持人 | 侯鼓文字整理及校对 | 泓哲、Leo、羿酉、决明、侯农

责编|非文、云岫、侯农

后台编辑|童话

正 文

虽然我较早就关注“黄河问题”,但三年前才开始较深入地研读相关资料。它涉及的领域非常广泛,也非常复杂,多个学科都有大量的研究,以至于出现了“黄河学”之说。而我所注意的是黄河的泛滥与“黄河观”这条主线,比如黄河在《诗经》《左传》等文献中的面目,它是如何被描述、呈现的,以及这些描述所蕴含的意义或特征。通过恶补该领域的知识,我曾在前年发表了一篇类似于读书笔记的文章,题为《黄河叙事·上:关于它的泛滥和治理的历史札记》(《南京工业大学学报》社科版2022年第1期),大家有兴趣的话可以一读【编者注:点击标题即可阅读】。

我原本计划要写出“中”、“下”两篇的,然而因琐事缠身,难以集中足够的精力,至今未能如愿。不过,为了准备此次报告,我将过去所做的一些基础性工作和思考与上述文稿进行了综合,新增了大约一半的内容。新增的部分主要是不同时期人们对黄河的主观认知或表达,希望借此梳理出较为清晰的“黄河观”的演变。

一、黄河的诞生与中华文明起源

让我们先来看看黄河的起源。作为世界上的众多大河之一,黄河和长江一样,都属于相对年轻的河流。当然,这里所说的“年轻”是按照地质年代来衡量的。黄河的历史大约在十多万年到二十万年之间,它是青藏高原崛起的结果。

根据黄河水利委员会网站的官方资料,在大约115万年前,今天的“黄河流域”范围内还只有一些不相连的湖泊,各自形成独立的内陆水系;随着西部高原的抬升和河流的侵蚀作用,经过105万年的中更新世【编者注:是指第四纪冰川更新世中间的一个时期,起讫时间尚无定论】,这些湖泊逐渐连通,形成了黄河水系的初步形态;到了大约10万至1万年前,黄河逐步演变成一条从源头到入海口完全贯通的大河。

需要提醒的是,关于黄河形成的时间,地质学界有多种说法,包括15万年前、不晚于120万年前,以及约500万年前等。我这里引用地质学家王苏明等人发表于2001年的研究成果,他们认为,黄河形成的年代为15万年之前,以黄河切穿三门峡东流为重要标志。值得一提的是,长江的形成也是以长江贯通三峡为重要标志。

回到青藏高原的崛起。根据施雅风、李吉均等人的研究,我们今天所看到的青藏高原(面积达250万平方公里),平均海拔约为4500m,达到这一高度是最近300多万年间青藏运动、昆黄运动以及共和运动等地质活动的结果。这一系列地质变迁不仅塑造了青藏高原的巍峨身姿,还深刻影响了中国的气候、地理环境,形成了东亚季风、黄土高原,以及黄河与长江,进而由黄河塑造了华北平原。

关于华北平原的形成过程,任美锷先生在90多岁高龄时发表的文章提出:从黄河切穿三门峡开始,直至新石器时代之前的14万年间,黄河携带来自黄土高原的泥沙(总计超过4万亿吨),不断地注入华北凹陷区,逐渐堆积成了这片面积达25万平方公里、黄土层平均厚度超过11米的平原。黄土疏松多孔,具有“自肥性”,为后来的农业起源和发展提供了有利条件。

在全新世大暖期(距今8500-3000年)到来后,温暖湿润的气候为旱作农业的起源提供了有利条件,推动了新石器文化的繁荣。在仰韶文化(距今7000-5000年)中后期,以黍、粟为主的旱作农业逐渐取代了采集狩猎,黄河中下游地区迈入农业社会。到随后的龙山文化(距今5000-4000年)时期,又吸收了来自长江中下游地区的水稻种植,形成旱稻混作的农业模式。仰韶文化和龙山文化在黄河中下游流域留下的遗址分别达到4370处和5200多处,见证了当时的繁荣景象。

农业的兴盛带动了人口增长和社会发展。在龙山文化后期,也就是传说中的“三皇五帝”时代,各部落之间相互竞争、融合,最终形成了炎黄两大部族。到公元前2000年左右,一场大洪水的到来,促使四方文明向中原地区集中,标志着方国和古国开始向王国体制转变。于是,黄河中下游地区便成了“中华民族的摇篮”。

二、黄河进入中国历史

黄河正式进入中国历史是在公元前21世纪,也即传说中的“大禹治水”时代。这个故事带有神话色彩,但也反映了古人对黄河的认识。据《孟子·滕文公上》记载,在尧舜时期,洪水肆虐,大禹通过疏浚河道,将洪水引入大海,使人民得以安居乐业:

当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下。……禹疏九河,瀹济漯而注诸海,决汝汉、排淮泗而注之江,然后中国可得而食也。

《史记·夏本纪》中也有类似记载,描述更完整,并提供了治理后的黄河流经路线图:

道河积石,至于龙门;南至华阴,东至砥柱;又东至于盟津,东过雒汭,至于大伾;北过降水,至于大陆,北播为九河,同为逆河,入于海。

这些描述无疑包含了很大程度的夸张,但也传达了共同的信息:在中国历史的早期,黄河是以“害河”的面目出现的,时刻威胁着先民的生活与安全。记住这一点非常重要,无论我们在情感上是否愿意接受。正是基于这样的背景,我们才能理解清朝后期的一位地方官金安清(约1817-1880年)的感慨:“黄河之为患中国,上下四千年。”

在大禹之后的夏商周三代,黄河泛滥的具体状况并不清楚。谭其骧和邹逸麟认为,《史记》中治水神话描述的黄河流向只是反映了战国时期的状况,而“九河”意味着有多条入海河道,从《尚书·禹贡》《汉书·地理志》和《山海经》等的记载中可以大致地勾勒出其中的三条;可以确信的是,直到战国时期中叶,黄河下游基本上都是漫流于河北平原的中南部,包括今天的豫北、鲁西北和冀东南地区,在天津至沧州一带汇入渤海。

不过,在长达一千多年的空白期内,少数典籍中的只言片语包含有黄河为患的重要信息。据《竹书纪年》和《国语·鲁语》的记载,在夏朝的第六代君主少康帝(被断定公元前1875~1855年在位)期间,一位名叫商侯冥的人曾经受命治河二十余载,“冥勤其官而水死”。这表明,依靠大禹之功建立的第一个“家天下”政权,依然要经常面对黄河泛滥。至于商人,在服从夏朝统治期间有过8次迁移,在商汤建立政权后又有6次迁都,其中至少有两次被记录为都城“毁于河”。岑仲勉和谭其骧都指出这只是推测而没有充分依据,但葛剑雄等人的论证似乎可以采信:商人迁移的地点都处于黄河泛滥改道的范围,都城也大多无法抵挡水患,而每次改道泛滥后的淤积区又适宜于农业,有很大吸引力,商人养成了以迁移对付灾害的习惯。

还需要注意的一个现象是,在甲骨卜辞中,河神是除了先王先公之外被卜祀最多的神灵,数量超过500条。此处引用两条:

乙酉卜,宾贞:使人于河,沉三羊,三牛。

丁巳卜,其燎于河牢,沉妾?

第一条提到了将人(通常是年轻女性)和羊、牛作为祭品沉入河中,另一条则询问是否要将一位年轻女性沉入河中。我本人对甲骨文全然不通,这里传递的是古文字专家詹鄞鑫先生的结论。另据一位署名“一凡”的先生在网上分享的见解,甲骨文中的“河”字,描述的是一个人肩负土石加固黄河堤岸的场景。我无法判断这种说法的可信性,但如果确实如此,这可能意味着,“河”字的创造与殷商时期的黄河治理活动密切相关。

祭祀河神或黄河的习俗后来长期延续。大家都知道战国时期“西门豹治邺”的故事,西门豹是魏国邺地的长官,了解到民众因为“河伯娶妇”而陷入困苦、且有地方官和巫婆借机敛财之后,采取了果断措施,使这种陋俗得以终止。

我要报告的是《左传》中的黄河信息,关于“河”的用例共出现83次,时间跨度从公元前660年到公元前479年,涉及43个年份。虽然多数记载是用来指代地理方位或表明事件的发生地,但其中有17次明确提到了对河神的祭祀或祈祷、盟誓,这里摘录其中的9例,供大家参考。另据詹鄞鑫先生的研究,在春秋时代,战前祭祀河神已成为惯例,在中原各国广泛存在。

从《左传》的记述中,可以感受到人们(主人公大都是诸侯国的首领及其高参)对河神或黄河本身的敬畏、恐惧,传递出一种阴森的意象和气息。

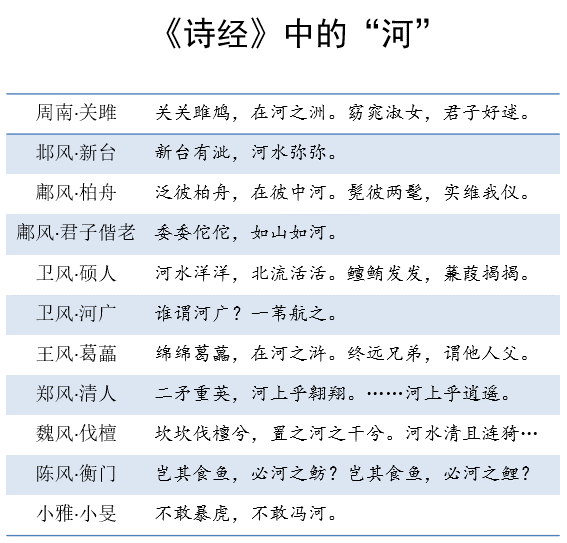

当我们把目光转向《诗经》,会发现不同的黄河风貌。《诗经》中有15篇出现了“河”,其中的10篇见于“国风”中的八个封国。这里的黄河不仅少见阴森的巫气,而且“河水清且涟猗”。黄河及其岸边是丰富的社会生活舞台和背景,构成了鲜活甚至迷人的风物诗和风情画——比如脍炙人口的《关雎》篇——也充满了丰富的情感和政治、道德意涵。

当然,我们不应该忘记《左传》襄公八年(前565年)提到的周人逸诗:“俟河之清,人寿几何?”它暗指黄河已经浑浊,而河清遥不可及。河浊意味着容易泛滥和为害。为了应对黄河泛滥,春秋时期的各诸侯国已经开始修筑堤防。公元前651年,霸主齐桓公召集下游的一些诸侯国举行“葵丘会盟”,在约定的内容中有“无曲防”这一项,意思是各国修筑堤坝不能以邻为壑。这反过来提醒示我们,当时堤坝的修筑已经开始,而且存在以邻为壑的现象。

我们不知道上述“国际合约”的执行情况如何,但可以确认的是,到了战国时期,河防与国防的双重目的促成了筑堤竞赛。西汉的治河专家贾让对此总结为“堤防之作,近起战国。壅防百川,各以自利”。不仅有筑堤竞赛,而且出现了水攻。在秦统一六国前的一百多年间,史籍记载的人为掘堤灌敌事件至少有4起。

根据葛剑雄教授的结论,黄河下游两岸的堤防大致是在公元前4世纪40年代完成,从此结束了长期多股分流、频繁改道的局面,固定在《汉书·地理志》描述的河道,这是黄河下游的第一次重大改道,也是首次人工改道。

邹逸麟先生也强调,统一堤防的形成标志着黄河历史的重大转变,黄河从自由泛滥的自然状态转向以堆积为主的人为约束状态;黄河堤防的修筑与北部长城的修筑出现在同一时代,前者是为了防御洪水,后者是为了防御游牧民族的骠骑,两者是同一种思想指导下的产物。

三、汉代:河患凸显,王景治河

秦朝统一后,开始对黄河堤坝统一管理。秦始皇下令“决通川防,夷去险阻”,下游两岸修建了兼作驰道的“始皇堤”,进而改河名为“德水”。与之相伴,派蒙恬北筑长城,“却匈奴七百余里”,在“河南地”广设郡县,移民屯垦。这些举措加剧了水土流失及黄河泛滥。

史念海先生认为,西汉王朝在黄河方面承受了秦朝的两份遗产,一是下游河床明显抬高,二是中游的草原被大量开垦成农田,入黄泥沙增多。这两份遗产相互关联,后者是原因,前者是结果。但西汉的君主难以意识到这种关联,为了与匈奴争夺生存空间,汉文帝及武帝时期,继续开疆拓土、大量移民,以至于数十万平方公里的干旱区成了农耕区,农业界限达到榆林—靖边一线,森林、草原被清除,水土流失加剧。到西汉末年,下游干流已是“河水浊重,号为一石水而六斗泥”。

在人与泥沙的赛跑中,堤坝逐渐增高,干流淇河口以下到入海口的大部分河段都成了悬河。到公元前1世纪,今天的滑县、浚县一带堤坝已高达9米至11米,河水高出民屋。上游水土流失加剧,下游开始出现与水争地,也就是向河滩要地,修筑房舍,形成聚落,进而修筑民埝。乱立的民埝使河水不断折冲,导致浚县至濮阳间的黄河“再西三东”。【编者注:民埝是在河道内行洪滩区、湖区民间自发修筑的土堤,用以保护家园,但防洪能力较低,而且会阻碍行洪】

西汉时期出现了制度化的治河措施,朝廷设置了河堤都尉、河堤谒者,沿河十郡配备了成千上万的堤防人员,“治堤岁费且万万”,但无法避免悬河决溢。首次大溃决发生在汉文帝时期的公元前168年,地点在今延津县西南。洪水东溃金堤,入泗水、下淮河,汇入黄海。这是有文字记载的第一次夺淮。自此开始,到王莽执政时期的180年间,决溢10次,其中5次改道。

汉武帝时期是黄河泛决的首个高峰期。先是公元前138年溃决于平原,引发“人相食”;继而是6年后瓠子口决堤,黄河再度南流。南流有利于时任丞相田蚡的封地,他以“江河之决皆天事,未易以人力为强塞,塞之未必应天”的道理说服了汉武帝,任凭黄河南泛20多年。直到公元前109年,汉武帝才派遣数万军卒加以堵塞,他亲临河工现场,令群臣负薪堵河,并吟诵了著名的《瓠子歌》:“瓠子决兮将奈何,浩浩洋洋兮虑殚为河。为我谓河伯兮何不仁,泛滥不止兮愁吾人。”

当时随行的司马迁也受此触动,在《史记》中专门设置“河渠书”一节:“甚哉,水之为利害也!余从负薪塞宣房,悲瓠子之诗而作河渠书”。然而遗憾的是,在瓠子口堵塞后的当年,黄河又决于馆陶,并分出一条支流,名为屯氏河。

第二个泛滥高峰始于公元前39年,河决清河郡灵牛犊口(今高唐县南),屯氏河断流。十年后又决于馆陶、濮阳,酿成汉代最严重的水灾。公元11年再决于大名,新的皇帝王莽为了保护其祖坟而不事堵塞,黄水南泛数十个州县,冲袭着济水和汴水,形成“交败”乱流。到了东汉初,光武帝刘秀曾有意应对,因担心战乱初平、“民不堪命”而最终罢手。汉明帝时期(公元57~75年)也曾多次酝酿治理,但意见冲突甚大,以至于这位“性格刚毅严酷”的皇帝也不知所从。最终决定治理是在公元69年,由王景主持,发卒数十万,投资“百亿计”,修筑了千里长堤,开辟了新河道。新河道从濮阳南与西汉大河分流,向东北经阳谷—莘县、东阿—茌平,经今黄河河道与马颊河之间至利津入海,后称东汉大河。这标志着黄河的第二次大改道。持续了近60年的水患得到了平息。

四、“八百年安流”及安流期的黄河歌咏

多数学者认为,在王景治河后的大约八百年间,黄河处于长期安流的局面。近代治黄专家李仪祉曾说“王景治河,千年无恙”。岑仲勉强调,由三国初至唐末近七百年,是黄河最安稳的时期,其原因“最要在分汴”,也即通过汴河这条漕运动脉来分流黄河的水量和泥沙,从而大大减低了黄河正流的危险。谭其骧则认为,在八百多年中,前500多年的黄河非常安稳,后300年不太安稳,但比西汉时期要安稳得多。至于安流的原因,他认为“关键不在于下游修防工事的得失,而在于中游土地利用情况的不同;在少数民族支配黄土高原期间,农耕多改为游牧,减少了土壤侵蚀,从而也减轻了黄河下游的淤积和溃决。”他进而强调:“历史上的魏晋十六国时代是一个政治最混乱,战争最频集的时代,而在黄河史上的魏晋十六国时代,却偏偏是一个最平静的时代。”

下面让我们看看关于安流期的黄河歌咏情况,也就是人们是如何书写黄河的。东汉时期,在班固的《汉书》中出现了“黄河”的正式称谓。在3世纪的黄河歌咏中,至少有9首直接用了“黄河”。当然,它没有完全替代“河”,修辞上也会经常使用大河、长河、洪河、灵河。而“河”也不再专指黄河,逐渐演变为河流的通称。

对黄河的有意识歌咏开始于魏晋时期,包括曹氏父子和建安七子在内,都有相关的诗篇。其中,应玚的《灵河赋》和成公绥的《黄河赋》不乏名篇佳句。但尤其值得关注的是应玚的《别诗》(其二):

浩浩长河水,九折东北流。晨夜赴沧海,海流亦何抽。

远适万里道,归来未有由。临河累太息,五内怀伤忧。

它体现了深刻的悲剧意识,也是这一时期黄河诗歌的一种叙事范式。除了这首诗外,公元5世纪的南朝诗人鲍照所呈现的黄河意象也非常独特苍凉,诸如“河渭冰未开,关陇雪正深”(《拟古诗》),“冰塞长河,雪满群山”(《舞鹤赋》)。“关陇”即关中和甘肃东部地区的合称,颇有边塞诗的韵味。

唐朝诗人对黄河的歌咏达到了前所未有的高度,可以说,正是因为唐诗对黄河的歌咏,才确定了黄河的高度审美价值,赋予了黄河以深厚、持久的文化生命力。今天我们关于黄河的“美感”获得,可能有很大一部分来自于唐诗。反过来也可以说,黄河的宏大气象激发了诗人的灵感,正如唐末的诗人张孜所言:“华山秀作英雄骨,黄河泻出纵横才。”

唐诗中的黄河歌咏超过320首,作者有140多人,其中李白、杜甫各有20多首,总计18人的诗作占到总数的近一半。那些广为传颂的名篇,通常是情、景、理融会贯通,有尺幅万里之势,意境深远,或雄浑,或苍凉,或静美。其中最著名的当属李白的诗作,它就像黄河本身一样,自然天成,惊天动地,呈现了整体的意象,雄奇壮阔,万里奔腾,堪称空前绝后。

然而,我们不能只是陶醉于李白等人营造的壮美或静美之中,也要看到黄河边的生命和社会的状况,感受另一种意义上的惊天动地:黄河既是血泪之河,也是苦难的见证者。这在杜甫的笔下体现的淋漓尽致。“或从十五北防河,便至四十西营田。”(《兵车行》)写尽了“大唐盛世”一个庶民男子的一生悲苦;“河洛化为血,公侯草间啼。”(《咏怀·其一》)则诉说着大动荡时期“河洛”乃至整个黄河中下游地区化为人间地狱的惨象。

另外还有涉及黄河的边塞诗,这方面大概有50多首,皆充悲苦苍凉之气,诸如“统汉峰下降户营,黄河战骨拥长城”(李益《统汉峰下》),“黄河直北千馀里,冤气苍茫成黑云”(常建《塞下曲·其三》),以及“大河流败卒,寒日下苍烟”(贯休《古塞上曲·其六》)等等。

在唐诗中,我们不仅要注意少见的泛滥事件,还要关注“日常”,如此才能超越对“大美黄河”的单一认识。比如韩愈的“河堤决东郡,老弱随惊湍”(《龊龊》),“去岁东郡水,生民为流尸”(《归彭城》),都以沉痛的笔触揭示了黄河水患带来的深重灾难。再如“黄河水如电,一半沉与倾”(《皮日休《农父谣》),描绘出为确保都城粮食供应、维系黄河漕运所付出的巨大代价。

五、北宋:竭天下之力以事河

进入10世纪之后,黄河迎来了长达千年的频繁决溢期。钱穆认为,“以五代为界,黄河前期有利,后期有害;自唐以前,黄河之安流是常态,而溃决为变态;自宋以后,则溃决为常,而安流为变。”这个大转变也是以人为掘堤拒敌事件拉开序幕的,即公元918年后梁的将军掘堤对抗后晋。

在赵匡胤登基前的38年间,黄河有21年决溢,有时一年数决;而他在位的17年间,仅有2年无事。因此,宋朝被迫建立起比西汉时期更加完备的防河制度。公元967年,宋太祖分派使者巡视黄河,诏令开封、大名府及沿河15州的长官并兼本州河堤史;建立起岁修制度,每年冬末修筑,到翌年春季结束;设置河堤判官,确立了治河责任追究制度;11世纪初又建立起埽工制度【编者注:埽工是指以梢料、苇、秸和土石分层捆束制成的河工建筑物,可用于护岸、堵口和筑坝等】,“岁调夫修筑埽岸,其不即役者输免夫钱”。

埽工制度堪称技术进步,但无法避免黄河一再大决。而几乎每一次大决都留下一条新的河道。朝廷大臣围绕东流还是北流发生了长达60年的争论,争论与当时的党争纠合到一起,激烈异常。但因当时“防辽”任务迫切,每次争论的结果都是勉力实施东流工程,但每次也都遭遇了失败。

哲宗即位后争论再起,分水工程兴废不定,直到1094年才建成,全河之水东流。但不到5年,又在内黄决口,向北冲出新河道,东流复断,以至于君臣都非常沮丧,时任谏官任伯雨在1101年的上奏中提到:“河为中国患,二千年矣。自古竭天下之力以事河者,莫如本朝。而徇众人偏见,欲屈大河之势以从人者,莫甚于近世。”

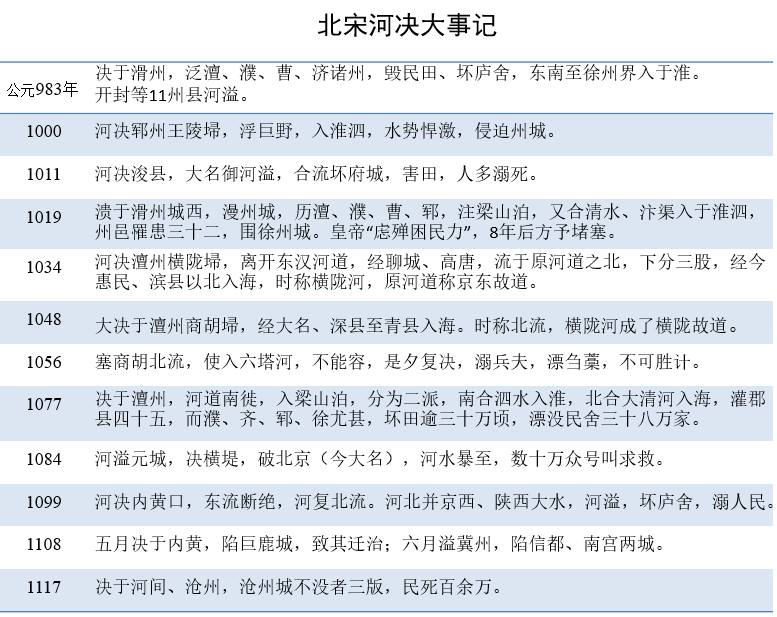

下面列举了11起重大决河事件,其中多起都死伤无数。

所谓“天下之力”当然是民力。王安石的诗作《河北民》就揭示了大灾之年仍要动员民力“事河”的状况:“今年大旱千里赤,州县仍催给河役。”劳役之重在1108年工部官员所上的“免夫之议”和宋徽宗的御批中都有呈现:

黄河调发人夫修筑埽岸,每岁春首,骚动数路,常至败家破产。

河防夫工,岁役十万,滨河之民,困于调发。

总体来看,在北宋的160多年中,黄河泛滥南决到徐州、泗水的就有6次。岑仲勉认为,实际上这象征着北方(河北东南部、鲁西北一带)的地面“已不是黄河所能安居”,“只是一天挨着一天,等着南徙的机会而已”。也就是说,黄河已经将那里的地势整体淤高,因此溃决后很容易向南奔袭,进入新的泛滥周期。

“南徙的机会”于1128年到来,这又是一次人为决河。为了阻止金兵南下,东京留守杜充在滑县李顾渡掘开黄河大堤,洪水先是冲向东北,继而转向东南,经巨野、嘉祥、鱼台冲袭泗水,至淮安袭夺淮河,然后东入黄海。这拉开了延续728年的“夺淮入海”的序幕,也被视为第四次大改道。从此,河北平原东南部大致摆脱了黄河泛滥之苦,淮河流域中下游地区则沦为新的黄泛区。后者是冀朝鼎所说的秦汉以来的“基本经济区”,它包括豫东、鲁西南和苏皖两省北部,面积和人口可能都是老黄泛区的3倍左右。

六、金元时期:多股夺淮

到了金人入主中原之后,黄河的泛滥频率似乎有增无减,经常形成两股、三股、四股泛道。到1194年,阳武县境内又大决一次,冲灌了封丘城,向东经今天的长垣、单县、砀山,到徐州入泗水,再向东南侵袭淮河,在今涟水县以东的云梯关入海,“黄河夺淮之势,即此定局。”

元代的情况更加混乱,出现了多股夺淮入海的情况。1286年,黄河在原武、阳武、开封、杞县、商丘等地总计出现15处决口,形成粗分则3股、细分则6股的乱流局面。其中开封-徐州之间的河道因大致行经于原来的汴水而称汴道,开封-亳州-怀远之间的河道因为走的是涡水而称涡道,阳武-尉氏-西华及西华以下的河道因为夺取了颍水而称颍道。而夺颍入淮被视为黄河的第五次大改道,也标志着黄河泛滥已经达到了豫西山地的东麓,从最初流经太行山东麓算起,将整个黄淮海扇形大平原扫射了一遍。这一时期的河道之乱,只有参照地图才可能印象清晰。

元代中期黄河下游河道图片来源:《黄河水利史述要》

在这种情况下,1344年出现了又一次大决,伤亡不计其数。七年后,“贾鲁治河”堵住了决口,赢得了皇帝的赏识,被树碑立传。当时决口后的状况及治河的沉重负担,被一位名叫迺贤的诗人记录。迺贤原本居住在浙江,受朝廷征召前往北京,返回途中经过了今天的鲁西南地区,将所见所感写成《新堤谣》,堪称“史诗”,值得大家阅读:

老人家住黄河边,黄茅缚屋三四椽。有牛一具田一顷,艺麻种谷终残年。

年来河流失故道,垫溺村墟决城堡。人家坟墓无处寻,千里放船行树杪。

朝廷忧民恐为鱼,诏蠲徭役除田租。大臣杂议拜都水,设官开府临青徐。

分监来时当十月,河冰塞川天雨雪。调夫十万筑新堤,手足血流肌肉裂。

监官号令如雷风,天寒日短难为功。南村家家卖儿女,要与河伯营祠宫。

陌上逢人相向哭,渐水漫漫及曹濮。流离冻饿何足论,只恐新堤要重筑。

昨朝移家上高丘,水来不到丘上头。但愿皇天念赤子,河清海晏三千秋。

贾鲁治河采取了“堵北疏南”的策略,也就是在北面筑堤,向南分流。此后河道由原武、封丘,经开封、仪封、曹县、商丘、虞城、夏邑、萧县,出徐州小浮桥入泗水,史称贾鲁河。但“贾鲁治黄河,恩多怨也多。”《元史·河渠志》记载:“议者往往以为天下之乱,皆由贾鲁治河之役,劳民动众之所致。”这与当时的一个政治谣言有关,“莫道石人一只眼,挑动黄河天下反”。起因是在治黄工地上发掘出事先埋下的独眼石人,借机起事,成为元朝灭亡的导火索。至于贾鲁治河的效果,仅在最初的三年中平安无事,此后到元朝灭亡,黄河共发生了五次大决,死伤惨重。

七、明代:治黄保漕,河患升级

明代出现的新情况是,为了确保庞大的统治体系和寄生群体的需求,必须从江南获得给养,而基于对海运风险较大的认识,在1411~1415年间疏浚了会通河,京杭大运河全线贯通,每年运送数百万石漕粮。但这条大动脉非常脆弱,因为徐州以北至临清的800里河段(此时统称会通河),很容易受到黄河北决的冲袭,而徐州以南至淮安的540里河段当时是黄河的一段,无论北决还是南决,都容易造成它水源枯竭、难以行船。所谓“利运道者莫大于黄河,害运道者亦莫大于黄河”。“黄运矛盾”前所未见,甚至让明英宗朱祁镇“昼夜在心,不遑安于寝食”。

总的来看,当时黄河的混乱程度在黄河史专家眼中是历朝历代最严重的,“让初读黄河史的人毫无头绪”。河道忽南忽北,此淤彼决,多股并存,迭为主次。也就是说,不再有单一的河道,而是分裂成数条并行、交叉的河流体系。在明朝的276年间,黄河决溢的年份达246年,总计456次,其中下游在1368~1505年间114次,平均每14个月1次,72%发生在河南境内,集中于开封上下;1506~1644年间195次,平均每8个月1次,74%发生在苏皖北部。

由于黄运矛盾,“治黄保漕”成了至上原则,主要举措与贾鲁治河相似,也就是重北轻南,“北堤南分”,它实际上是“堵北疏南”的换一种说法,也即在北岸修筑大堤,避免北决,在南岸多开支河,分杀黄河水势,以稳定徐淮运道。这能让徐州以下的黄河正流保持水源,也避免冲袭徐州以上到山东张秋的运道。虽然目的如此,但实际上仍然经常出现北决的情况。其中1448年、1482年、1489年、1490年的大决都有向北的一股或两股冲袭张秋运河。这也促成了白昂、刘大夏主导的大规模治河。

在1493年任命刘大夏治河的时候,明孝宗朱祐樘特别叮嘱:“朕念古人治河,只是除民之害;今日治河,乃是恐防运道,致误国计,其所关系,盖非细故。”这次治河的标志性成果是在北岸修起了汲县至虞城的“太行堤”,长360里,成为阻挡黄河北流的屏障,张秋段运河从此免受遭冲袭,张秋镇也因此被诏令改为平安镇。此后,决溢地点从开封一带向下游的徐州一带转移,徐州以南的河段决溢频繁,运道时通时塞。1505~1509年间更是发生三次北移:“河忽北徙三百里,至宿迁县小河口”,“又北徙三百里,至徐州小浮桥”,“又北徙一百二十里,至沛县飞云桥”。

为了应对这种乱局,治河活动增加,工役接连不断,也加强了责任追究,60多年间更换总理河道40余人,但仍然无济于事。1558年在曹县决口后河道分为11股,1565年在沛县决口后更扩散为13股,《明史·河渠志》形容为“河变极矣”。

改变乱局的是治河名臣潘季驯。他在1565~1592年间4度出任“总理河道”一职,先后主持治河十年,综合了前人的经验,形成了系统的治河理论,主攻方向是减少泥沙淤积,具体办法是“筑堤束水、以水攻沙”,也就是在郑州、开封以下继续筑堤,重点在徐州到淮安以下,同时加固了从荥泽到云梯关的两岸堤防,将下游的黄河由多股束为单股。另一个举措是在今天洪泽湖的东部修筑高家堰,拦蓄洪泽湖水,实行蓄清刷黄。

潘季驯治河结束了五百多年河道乱流的局面,也为此后近三百年的单一河道走向奠定了基础。但以水攻沙、蓄清刷黄的效果维持不久,固定下来的河道淤积迅速,徐淮间的河道成了悬河,进而是高家堰的筑高使洪泽湖变为巨大的“悬湖”,而水量上的黄强淮弱又造成黄河水经常倒灌洪泽湖,阻滞淮河行水并使其上涌。这就直接威胁到湖西的泗州以及离泗州城不远的明祖陵,“护陵”成了新任务。1592年,因清水口流泻不畅,淮河大水淹没泗州城,危及明祖陵,于是议论再起,潘季驯被削职为民,三年后病逝于其浙江老家。

进入17世纪,由于万历皇帝长期不理朝政,无视河臣的奏报,总理河道的职位甚至三年空缺,导致黄河的情势日趋严峻。1601年决于开封、商丘,“全河南注,奔溃入淮,势及陵寝,皇帝震怒,贬(总河)杨一魁削职为民”。崇祯皇帝即位后,河患日甚,水灾与骇人的旱灾交相登场。虽然皇帝“重法惩下”,六年间三易河臣,将多名河官下狱致死,但依然挽救不了危局。1642年,李自成的军队与驻守开封的政府军先后掘河,相互攻灌,开封城内溺死者甚众。但时值“河北荒旱、兖西兵火”,没有等到堵塞工程奏效,明朝就灭亡了。

八、清代的皇帝与黄河

在历代皇帝中,清代的皇帝似乎更加重视黄河治理。原因在于,清朝不仅和明朝一样高度依赖大运河的漕运,它作为异族统治政权,还有通过治黄建立或强化合法性的需要。第二代皇帝康熙曾在1692年自述:“朕听政以来,以三藩及河务、漕运为三大事,夙夜廑念,曾书而悬之宫中柱上,至今尚存。”其中漕运与河务是联系在一起的。在平定三藩、结束了对台湾和准格尔的战事之后,他又说“今天下无事,治河最要”,为此常将河图置于座右,小处地名也不放过。

康熙也特别重视河官的选任,在1669、1676年罢免了两任河道总督之后,起用安徽巡抚靳辅治河,并予以节制山东、河南巡抚的大权。靳辅在其幕僚陈潢的协助下主导治河5年,开创了数十年没有重大决口的“小康局面”,黄河有大概四五十年的相对安澜期。

重视治黄的传统也被后来的皇帝继承。雍正七年(1729年)规定每年要将河堤增修五寸,并因治黄事务繁重,把原先的河道总督一分为二,即江南河道总督与河南山东河道总督(大致分别管理安徽砀山以下与以上的河道),分别驻守淮安和济宁。乾隆帝则仿效其祖父的做法,六次南巡,每次也都亲临河工,加以督促。他在“六度之典幸成”后曾回顾:“予临御五十年,凡举二大事:一曰西师,一曰南巡”,而“南巡之事,莫大于河工”。在1751年的首次南巡途中,他还注意到宿迁、桃源一带“洼地多成巨洼,农民失业堪忧”的状况,显示出“河工关系民命”的认识。与之相伴,到乾隆中期,两岸堤防不断加强,决口多能随时堵塞,一定程度上减轻了河患。

到了乾隆后期,也就是从18世纪70年代开始,情况剧变,噩梦开始频频降临。频繁的决溢和封堵工程伴随着严重的中饱私囊,财政压力逐渐加重。《清史稿·河渠志》的记录显示,1778年仪封大决,堵口历时两年,五次始成,耗银五百余万两;1781年再决于仪封,漫口二十余处,北岸水势全注青龙岗,大学士阿桂奉命督工,但塞而复溃,历时三载,耗银两千万两。进入嘉庆朝,河患与河工支出一道增加的状况成为常态,在社会动荡加剧、平乱费用骤增的局势下,这让朝廷难以承受。1806年,在披览了南河总督请求加款的奏折后,嘉庆帝“殊为焦灼”,大加怒斥:

南河工程,近年来请拨帑银不下千万,比较军营支用,尤为紧迫,实不可解!军务有平定之日,河工无宁宴之期。……看来岁修抢修,有名无实,全不足恃,此即员工等虚冒之明证。……该督等摺内既称具有天良,此语天实鉴之。若此中稍有浮冒,则是全无人心,恐身家性命不能保矣。

皇帝清楚虚报冒领的情况,但难以拒绝充斥着虚冒的开支要求,只能以剥夺身家性命相威胁。确实不断有河官大员被削职、发配,惩罚的频率和力度彷佛明末。但河患的频繁及河工用款的压力也继续加大,1806~1816年河工用银总计达6146万余两,1819年武陟马营坝决溢,次年堵口耗银1200多万两,在堵口完成的次日又在仪封冲决堤坝,堵塞耗银470余万两。

道光时期也是气候史上的又一个大洪水时期,因此黄河的河患也加重了。1841年黄河中下游大水,祥符县张家湾决堤,分为二流,5府23州县受灾,东河总督文冲被枷号河干,因“禁烟”被发配新疆的林则徐于途中诏还,以效力赎罪。翌年夏天河决桃源,南河总督革职,冬天又发生了黄河冰壅水溢,泗阳县众兴镇一带万余人溺死。1843年黄河发生创纪录的特大洪水,中牟大堤溃决,堵而复决,次年底终于堵合,耗银1190万两,又一任东河总督被枷号河干。

魏源在《筹河篇》中曾详细论述了“竭天下之财赋以事河”的状况:乾隆后期的耗费已数倍于国初,嘉庆后期的耗费大倍于乾隆后期,道光朝的耗费又高于嘉庆时期,“远在宗禄、名粮、民欠之上”。他将河工视为与鸦片并列的两大漏洞:“夷烟者,民财之大漏卮;河工者,国帑之大漏卮也”。按照冯桂芬的估计,嘉道两朝至咸丰初年的60年中,河工费用总计不下五亿两,与之相对,所谓三大战事(平定白莲教、捻军和太平军)的用银总计约6.2亿两。另据清末曾任山东巡抚的周馥估计,这一时期河工的耗费接近每年财政支出的三分之一,他说:“大抵河务运务,至道光末年,有岌岌不可终日之势矣。”决口堵不胜堵,上下疲于奔命,“大清”已经背不动黄河了。

咸丰五年(1855年6月),黄河在铜瓦厢决口,忙于战事的朝廷再也无力应付,终于决定放下这个巨大的“包袱”。黄河漫水分为三股,夺大清河,于现在的利津县汇入渤海。这是黄河的第六次大改道,结束了727年的南流期,形成了今天看到的“现代黄河”。下面会讲到,中间有一次反复,也就是抗日战争时期出现了花园口掘堤。

黄河重归北流后,主要为害于山东的西部和北部。在改道后的56年(1855~1911年)中,山东境内有52年出现溃决,总计263次。根据夏明方教授的统计,平均每年有4.7次决口、17个县受灾。此外,黄河北流,造成南河很快干涸,成了“废黄河”,也就是今天的“故黄河”,有的地方至今还能够看出旧迹。与之相伴,江南河道总督及其所辖的“道-厅-营-汛”机构均被裁撤。到了1902年,东河总督也被撤销,治河事务由河南巡抚“兼办”。“兼办”当然意味着重视程度和应对河患的能力都很低。

九、20世纪的黄河与黄河观

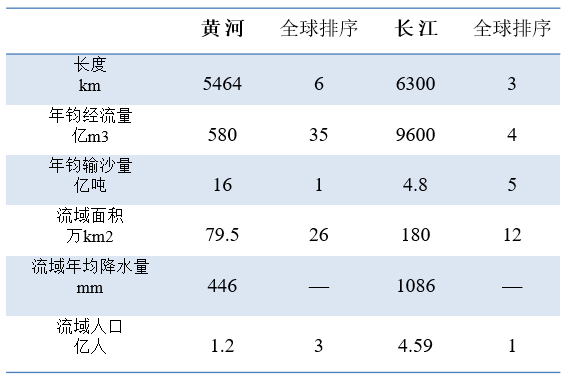

关于现代黄河的基本信息,我列了一张表,把它和长江放在一起比较。根据径流量、流域降水量、流域面积,还有输沙量的数据,可以看出它和长江的区别,以及它在世界主要大河中的位置。

黄河与长江的比较 | 图片来源:讲者PPT

此外,好多网站上都有下面这张图,呈现了几次黄河大改道的情况。

黄河历次改道示意图 | 图片来源:讲者PPT

下面进入最后的部分——20世纪的黄河及黄河观。其实需要讲的东西很多,但是由于我的兴趣暂时主要不在20世纪,这里只简单说两件事情。

首先是民国时期泛滥决堤的情况,1912~1948年总共有30年发生决溢,其中1933年的决溢出现在104处,而1938年的花园口决口危害最大,背景大家都知道,是国民政府为了阻止日本侵略军的西进而炸开了花园口大堤。据说由此使日军侵占武汉延迟了两三个月,但代价也是巨大的,它给豫东、苏北、皖北地区带来了严重破坏。

另一件事与黄河的泛滥不直接相关,而是要谈反映黄河观的两部作品。其中一部是《黄河大合唱》,另一部是《河shang》。

我今天下午突然有一个想法:可以把《黄河大合唱》和花园口决口置于同一视角下探讨。花园口掘堤,是国民政府将黄河作为战略武器来运用,可以说成绩有效,代价巨大;而《黄河大合唱》,也可以被理解为另一种形式的“武器”,它的威力是巨大的。《黄河大合唱》的情况大家都了解一些,八个乐章中最著名的,今天仍然被经常传唱的是《保卫黄河》和《怒吼吧,黄河》。我这里主要分析它的文本,说明它是如何界定黄河的,让我们着重看第二乐章《黄河颂》:

啊!朋友!黄河以它英雄的气魄,出现在亚洲的原野,它表现出我们民族的精神:伟大而崇高!(朗诵词。以下为歌词)

我站在高山之巅,望黄河滚滚奔向东南。惊涛澎湃,掀起万丈狂澜;浊流宛转,结成九曲连环;从昆仑山下,奔向黄海之边;把中原大地劈成南北两面。

啊,黄河!你是中华民族的摇篮!五千年的古国文化,从你这发源;多少英雄的故事,在你的身边扮演!

啊,黄河!你是伟大坚强,像一个巨人出现在亚洲平原之上,用你那英雄的体魄筑成我们民族的屏障。

啊,黄河!你一泻万丈,浩浩荡荡,向南北两岸伸出千万条铁的臂膀。我们民族的伟大精神,将要在你的哺育下发扬滋长!我们祖国的英雄儿女,将要学习你的榜样,像你一样的伟大坚强!

读下来令人心潮澎湃,确实能够激发人们的力量。我想强调的是,它对黄河的界定是崭新的,全面的,这在既往的历史上是看不到的。在此之前,可能也有一些局部的类似表达(我不能确定,还需要通过查找阅读相关资料来判断),但是从来没有以这种直接的方式呈现出来。

当然,我们的分析应当客观一些。通读这个文本的八章内容,我们会发现,黄河是赞美的对象,但不只是赞美的对象。它还是搏斗的对象,被控诉的对象,倾诉的对象,是历史的见证者(包括见证了日本军的侵略),同时也是祖国、民族、父母的化身,虽然还没有出现“母亲河”这样的称呼,但“我们是黄河的儿女”这样一种观念已经出现了。它也是保卫的对象,是战斗的号令者。因此可以说,《黄河大合唱》本来属于“复调叙事”,但出于特定的需要,在后来的传播中,黄河被固定成了民族精神的象征。有的音乐史研究者将《黄河大合唱》称为“中华崛起的音乐宣言”,这个判断应该是成立的。

让我们接下来看看《黄河大合唱》诞生50年之后出现的另一种黄河叙事……

因为时间关系,我简单做一个小结。通过对黄河历史的梳理,可以发现,不同时代有不同的黄河意象、黄河观。我们应该承认,在中国文明的历史上,黄河是具有多面性的。对它的历史、文学、文化定位不能是单一的。但由于多种因素的影响,黄河在今天只能成为“母亲河”。我们需要进一步思考:今天,我们非常简单、廉价地将黄河称为“母亲河”,我们真的明白它的真实含义吗?

十、交流与讨论

问:张老师好!听了您对黄河历史的梳理,我联想到一个问题。记得您刚才举了一个例子,1642年,李自成的军队为了取胜而掘开黄河堤坝,放水淹城。这让我思考,现在的教材中,我们对农民起义通常持认同和赞扬的立场,但有时也会提到起义军的一些阶级局限性,以及他们为了达到目的而不惜做出有悖天理的行为。对此,您怎么看?您如何评价这样的历史现象?

张玉林

谢谢,这是非常具有挑战性的问题,我无法给出答案。我是不够通透的人,看历史时经常关注细节。虽然也读过几本历史学理论方面的书籍,但也弄不清楚。我最关心的是,为了一个宏大的目标,是否可以无所不用其极?从人道的角度这是需要思考的。

当然,单纯这样想,最后会走向否定一切的极端。如何将宏大目标与微观的或者所谓“局部”的利益需求结合起来,这非常重要,我感到这在我们接受的教育和思维习惯中是最欠缺的。我们经常是非此即彼,要么无保留地赞美,要么彻底贬低。这妨碍我们客观地看待历史,也会影响到政策制定的周全性。我只能回答到这一点。

问:谢谢张老师的精彩讲座。为什么黄河和长江都发源于青藏高原,源头相近,但泥沙量却相差如此之大呢?我刚才一边听,一边在想这个问题。因为我从小在长江边长大,所以对此感到特别好奇。是因为黄土高原上的生态环境自古以来就差,所以泥沙多吗?

张玉林

这主要和黄土高原有关。如果长江流经黄土高原,情况也会相似。虽然黄土高原早期的植被状况总体上较好,但水土流失依然存在。当然长江流域也存在水土流失,长江也携带泥沙,多的时候一年会超过5亿吨,但长江的流量很大,所以淤积不太严重。至于黄河为什么流经黄土高原,这是地质运动的结果。

为什么要从青藏高原讲起呢?因为我想把青藏高原、黄土高原和华北平原联系在一起,用黄河把它们串起来。在今天面临全球气候变化的情况下,增强这种一体性的认识很重要。最近关于中国西北部降水增加的报道或信息比较多,说西北变湿了、黄土高原变绿了,等等,其中有些是真实的,有些可能属于认识的误区或表象,我觉得应该有系统观、整体观,看到它们之间是如何联动的。

问:老师是怎么想到研究这个议题的?

张玉林

直接原因是因为办了一个论坛,主题是探讨黄河和长江对中国社会、历史的影响,因为我是邀约人,有写出一篇研讨综述的义务,但会后我感到大家谈的不过瘾,或者说“不合我意”,综述无法写,考虑再三就决定专门写黄河了,因为我之前已经写过长江。【编者注:点击标题即可阅读《“人类世”时代的长江:文明的积累与鱼王的灭绝》】

这样做很鲁莽,甚至有些“野蛮”,但也开始了恶补式的阅读,收获很大,感到它太复杂,也太有魅力了,最后决定先以札记的形式整理出一些我认为重要的东西,于是就有了那篇《黄河叙事》。我觉得还有一些值得探讨的东西,学术界并没有涉及,或者探究不够,于是就想多花点时间弄清楚。为此也曾在南大开过两个学期的研讨性课程,和学生一起阅读、探讨。

问:黄河在治理过程中遇到最难解决的问题是什么?具体如何解决相关问题?

张玉林

从历史上看,最难解决的当然是如何防止它出现大溃决。今天似乎就不一样了。今天的治理手段和80年代以前不一样,中国是基建大国,可以把黄河大堤建设得固若金汤,不会让它再出现大的决口,从工程机械和其他技术的角度来看,这是没问题的。自从1947年黄河北归“故道”之后,再也没有发生大的溃决事件,尽管存在一些小的问题,比如在山东境内入海口处的异动,但影响不大。

今天面临的最大问题,是如何让这条“母亲河”成为“健康的河流”。这个概念是现在的水利部长李国英先生担任黄委会主任时提出来的。黄河是世界上开发程度最高的大河之一,高达80%左右,非常惊人,“生态用水”大部分被占用了。

另一个重要问题是水体污染,尤其是下游两岸的地下水污染,有些地方的情况令人震惊,比如曾经有报道说,有的工厂使用机械泵将有毒有害的废水直接泵入地下。

问:黄河如果发生洪涝灾害,应该由哪个部门负责治理?

张玉林

通常来说是水利部,还有统筹协调的机构叫做防汛抗旱指挥部,简称“国家防总”。当然,在重大洪涝灾害发生后,包括军队在内的几乎所有部门都会被动员起来。不过,坦率地说,包括2021年的河南大水、去年的河北大水,以及今年长江中游的洞庭湖大水等,都显示反应比较迟钝,好像防洪机制出了问题,这令人担忧。

主要参考文献

著作

岑仲勉著:《黄河变迁史》,中华书局,2004年。

葛剑雄著:《黄河与中华文明》,中华书局,2020年。

葛剑雄、曹树基、吴松弟著:《简明中国移民史》,福建人民出版社,1993年

黄河水利委员会《黄河水利史述要》编写组:《黄河水利史述要》,水利出版社,1982年。

黄河志总编室编:《黄河志》卷一、卷二、卷十一,河南人民出版社,2017年。

贾国静著:《黄河铜瓦厢决口改道与晚清政局》,社会科学文献出版社,2019年。

马俊亚著:《被牺牲的“局部”——淮北社会生态变迁研究》,北京大学出版社,2011年

钱穆著:《钱穆先生全集:古史地理论丛》,九州出版社,2011年。

史念海:《黄土高原历史地理研究》,黄河水利出版社,2001年。

詹鄞鑫著:《神灵与祭祀——中国传统宗教综论》,江苏古籍出版社,1992年。

中国水利学会水利史研究会编:《黄河水利史论丛》,陕西科学技术出版社,1987年。

邹逸麟著:《千古黄河》,上海远东出版社,2012年。

论文

陈桦:清代的河工与财政,《清史研究》2005年第3期。

董广辉,刘峰文等:黄河流域新石器文化的空间扩张及其影响因素,《自然杂志》2016年第4期。

贾国静:“治河即所以保漕”:清代黄河治理的政治意蕴探析,《历史研究》2018年第5期。

李朝军:颂美、诉灾与民族意蕴——略论历代黄河诗的特色流变及文学文化价值,《文学评论》2017年第4期。

潘威、李瑞琦:清代嘉道时期河工捐纳及其影响,《中国经济史研究》2020年第6期。

渠长根:1938年花园口决堤的决策过程述评,《江海学刊》2005年第3期。

任美锷:黄河的输沙量:过去、现在和将来——距今15万年以来的黄河泥沙收支表,《地球科学进展》2006年第6期。

商鸿逵:康熙南巡与治理黄河,《北京大学学报》1981年第4期。

施雅风、李吉均等:晚新生代青藏高原的隆升与东亚环境变化,《地理学报》1999年第1期。

谭其骧:何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流的局面,《学术月刊》1962年第2期。

王晖:尧舜大洪水与中国早期国家的起源——兼论从“满天星斗”到黄河中游文明中心的转变,《陕西师范大学学报》2005年第3期。

王苏民、吴锡浩等:三门古湖沉积记录的环境变迁与黄河贯通东流研究,《中国科学(D辑:地球科学)》2001年第9期。

王质彬、王笑凌:清嘉道年间黄河决溢及其原因考,《清史研究通讯》1990年第2期。

夏明方:铜瓦厢改道后清政府对黄河的治理,《清史研究》1995年第4期。

徐凯、商全:乾隆南巡与治河,《北京大学学报》1990年第6期。