悼念 | 台湾左翼作家陈映真北京病逝:对他而言的“第三世界”

来源: 港台那些事”微信公众号 发布时间:2016-11-29 阅读:2659 次

食物主权按:陈映真先生是台湾左翼进步文学重要旗手,他的作品深受鲁迅先生影响,主要以描写城市知识分子的生活和心态为主,色调忧郁苦闷,充满人道主义关怀;后期作品焦点转变为跨国企业对第三世界经济、文化和心灵的侵略。1968年因“组织聚读马列共党主义、鲁迅等左翼书册及为共产党宣传”等罪名被捕并移送绿岛,1975年获特赦。1985年创办以关怀被遗忘的弱势者为主题的报道文学刊物《人间》杂志,以其社会责任感和倡导社会公平正义的左翼立场影响了一代年轻人。陈映真始终坚持中国统一,1988年参与成立中国统一联盟,担任创盟主席,为促进两岸和平统一而不懈地工作。11月22日,陈映真先生在北京病逝,享年79岁。今天推送陈映真先生2005年所写文章《对我而言的“第三世界”》,谨以他的文章来悼念并致敬这位逝去的台湾文学重要旗手。

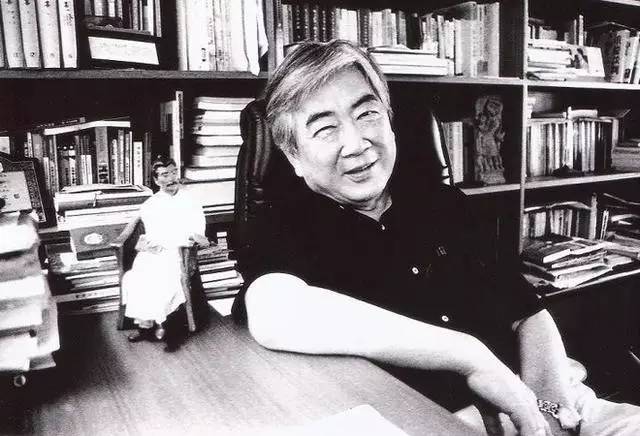

台湾著名作家陈映真11月22日在北京病逝,享年79岁。

陈映真本名陈永善,另一笔名许南村,出生于台湾新北市莺歌,1937年生于台湾竹南,淡江文理学院英文系毕业。曾担任中学英文教师和跨国公司职员。笔名“陈映真”原是其早逝的孪生兄长的名字。

陈映真1959年发表第一篇小说《面摊》,其后发表了《我的弟弟康雄》、《故乡》等小说,在文坛脱颖而出并独树一帜。1968年因“组织聚读马列共党主义、鲁迅等左翼书册及为共产党宣传”等罪名被捕并移送绿岛,1975年获特赦。入狱期间“对自己走过的道路进行了认真的反省,对社会现实有了更深刻的认识,开始由一个市镇小知识分子走向一个忧国忧民的、爱国的知识分子”。

1977年参与乡土文学论战。1983年赴美参加爱荷华大学“国际写作计划”。曾获“吴浊流文学奖”及中国时报“小说推荐奖”。1985年创办《人间》杂志,以其社会责任感和倡导社会公平正义的左翼立场影响了一代年轻人。

陈映真始终坚持中国统一,1988年参与成立中国统一联盟,担任创盟主席,为促进两岸和平统一而不懈地工作。

1988年人间出版社出版《陈映真作品集》十五卷。2001年洪范书店出版《陈映真小说集》六卷。陈映真的重要文集还有《陈映真散文集》,评论集《知识人的偏见》、《孤儿的历史、历史的孤儿》等。

陈映真2006年定居北京,2006年9月26日,他第一次中风入住北京朝阳医院,病情曾改善转至普通病房,至10月16日再度中风陷入重度昏迷,被安排于该医院“重症监护室”(ICU),过去十年一直在北京接受治疗。鉴于陈映真身体状况不佳,陈映真夫人一直未同意回台。

以下是陈映真2005年所写文章《对我而言的“第三世界”》,再读或有助于理解他的心路历程和内心世界。谨以他的文章来悼念这位逝去的台湾文学重要旗手。

对我而言的“第三世界”

我生于一九三七年十一月的台湾。到了世界冷战高峰的朝鲜战争,我正等小学毕业,报考初中。朝鲜战争引来美国大舰队封断了海峡,台北的国民党政权在对内残酷肃清“共党奸匪”和美国对中国内战的干涉后,正式成为了美国在东亚冷战的战略前线。在当局和美国遍布在台湾的“美国新闻处”(U.S. Information Service, USIS)的宣传下,世界的构造被分成两个部分:一个部分是以美国为首的“自由世界”,代表富足、国力强大、民主、自由、人权、对他国没有领土野心、科学倡明,而且又到处给穷国小国各种慷慨的援助;世界的另一个部分是“共产世界”或“铁幕”、“竹幕”,指涉以苏联为首的“共产世界”,代表独裁、特务统治、贫穷、发展军事力量,是“自由世界”邪恶的威胁……因此,中国在冷战宣传中也分成了“共产中国”或“赤色中国”,以区别于“自由中国”台湾。而上世纪五十年代经济还在混乱的局面中挣扎的台湾,也成了意识形态上“自由”、“民主”、“民生富足”的社会,而大陆则“哀鸿遍野、民不聊生”……

六十年代以后,台湾因冷战体系的地缘政治、美国的“援助”和以美、日、台“三角贸易”架构上的加工出口取得了一定程度的经济增长。台湾的官僚和满脑子西方“现代化”论的知识分子精英,都宣传台湾的发展、“自由”和“民主”,在思想和政治上紧紧跟着美国,心目中从来没有一个以亚洲、非洲、拉丁美洲为中心的“第三世界”,当然也绝不把自己列为“贫穷落后”的第三世界的一员。在高等院校的外国文学系所中只侧重教英美文学,不但绝无“第三世界文学”的课,连欧洲文学的课也绝无仅有。而事实上,一直到今天,台湾地区的文学研究者,对于邻近的日本、韩国、东南亚文学知之极少,就更不用说亚、非、拉和中近东的文学了。在台湾,大部分知识分子脑中的世界只有两大块,一个是北美的美国,另一个是放大、易位了的台湾岛。欧洲、东南亚则在一些有能力出境旅行的人的脑子里有一点走马看花的印象。至于以亚非拉(和中近东)为中心的“第三世界”,遑论一般大众,也绝不在知识分子的世界史的、文化的、文学的与政治的研究射程之内,至今依然。

在这“第三世界”问题意识极端荒废的台湾,虽然有可能是我在一九七六年(我出狱的隔年)因和叶石涛先生商榷有关台湾新文学性质的文章(《乡土文学的盲点》)中,第一次在台湾提出“第三世界”和“第三世界文学”这两个词,但实际上并不能因此说明当时我对“第三世界”、 “第三世界文学”的洞见或“先见”。一九七六年,我透过日语读物,知道了韩国正在进行着关于唯美文学论的“纯粹文学”论和存在主义意义上的“参预(干预)文学”的论争,不久又扩大为“民众文学”和“民族文学”的论议,而在论述文学的民族性和大众性时,提出了参照在殖民地、半殖民地、新殖民地处境中,尚在为民众(=民族的构成分子)的解放、国家的独立而斗争的亚、非、拉世界,即“第三世界”及其文学的斗争问题。

一九七八年,海外保钓爱国运动的左翼论坛,也出现了“第三世界” 的词和概念,可惜思想检查严苛的台湾没能受其影响。后来的阅读告诉我,“第三世界”的概念有一个发展的结果。西方人有以生产方式分类的办法,即以“自由经济工业化国家”(发达资本主义国家)为“第一世界”,以社会主义国家为“第二世界”,而以世界上经济不发达的国家为“第三世界”。西方的这第二种分类,有意识形态色彩。“自由经济国家”为“第一世界”,“第二世界”是“中央计划经济”即社会主义国家,而“不发达的自由市场国家”为“第三世界”。

而毛泽东的三个世界论,也由五十年代的“中间地带”论逐步发展为以美苏超强为“第一世界”,工业发达的各国为“第二世界”,其余国家为“第三世界”。对毛泽东而言,“第三世界”不是贫穷、落后、弱小、疾病、战争的同义词。毛泽东是把“第三世界”摆在共同反对美苏宰制的霸权之有生力量这个战略角度来思维的。

理论的思维令人疲乏。事实上,我对“第三世界”的难忘的体会,不是读理论出来的,而是源自几次具体的感性经验。

一九八三年,我第一次被当局批准出境(一九七五年出狱后有几次受邀参加一些“国际性讨论会”皆被“出入境管理局”驳回。)参加美国爱荷华大学“国际写作工坊”。

在这为期三个月的“工作坊”中,我平生第一次见到了来自我分裂的祖国彼岸的作家同胞和同人:茹志鹃女士,如今已成长为中国最优秀的女作家之一的、茹志鹃这位十分杰出的革命作家的女儿王安忆女士,和著名的进步剧作家(虽然见面时已倾向“自由化”了)吴祖光先生,使我激动不已。

“工坊”开始不久,有一个来自全世界各国作家介绍自己和自己国家的文学概况的会。报告人有的诙谐,有的木然读稿,有的潇洒大方……

于是我看到据介绍是来自南非的、看来是白人的、神态很优雅的老太太,她一开始就这样说:“我方才倾听许多来自各国的作家同人,不禁十分羡慕你们都那么幸福,可以自在地写婴儿的笑靥,可以写清晨初绽放的玫瑰花……”

她接着说,在实行残酷的黑白种族隔离统治下的南非作家却没有这样的幸福。“因为作家在南非,苛酷的生活要求作家必须,而且只能为自己和同胞的解放,为反抗只因肤色不同就对人横加歧视、凌辱和不能置信的暴力的种族主义造成的苦难作斗争。”

“写作的时候,南非作家不能只是考虑表现技巧,考虑文学效果。”

她沉静地说,“我的同胞,在殖民歧视统治下,识字率不到百分之十。在南非,抵抗的作家作品没有人敢出版,出版了能读的人也极少,何况还有作品查禁、作家被捕的危险。”她说,南非抵抗派作家的“出版”,是在半夜的反抗性群众的秘密集会上的朗读。“我们的作家写作,考虑的是听觉而不是阅读时的效果。”她说,“这要求音乐效果,要求明白易懂,要避免空虚的文字游戏……”

老太太的话很大地震动了我的思想和感情。我自盼是为批判而写作的人,却从来不知道还有作家的处境和命运远比我更艰难,创作时和生活、民众和国家的苦难挨得那么近,写作的哲学有这么不同。一个南非的白人作家的良心的力量使我对她满怀敬意。在大家的掌声中,我趋前向她握手致意。我说她做了令所有听众的良心震动的报告。“特别是身为南非的白人作家,你的正义和勇敢将使我毕生难忘。”我说。

她笑了。笑得优雅、谦抑。“在南非,还有很多比我勇敢又有才能的作家和诗人。不过,我并不是个白人。”她睁开美丽的眼睛说,“I am what the racists called a color”(我是那些种族主义者说的“混血种”)。

我诧异地望着她,一个外表上对我而言是过了中年的白种太太,感到南非白人种族主义对白人血统“纯净”的法西斯恐怖嗜欲,为之毛骨悚然。几天后,她邀请我到她的房间,告诉我所知极少的种族隔离主义(apartheid)的难以置信的横暴和黑种人民的斗争。“Chen, but we will win in the long run. There’s no doubt about this , I can tell you……”她坚定又自信地说,“陈,我们最后还是要胜利的。没有疑问,我告诉你……”──这就是第三世界和第三世界的作家与文学啊……

辞别时,我的内心这样呐喊着。

也是在一九八三年爱荷华大学的“工作坊”。

我很快就认识了一位来自菲律宾的年轻人。他中等略高的身材,穿着旧的军便服,头发鬈曲,戴着一顶黑色的工人帽。他留着胡子和浅髭,如果那两撇唇髭深些、密些,就有切·格瓦拉的味道了。我们很谈得来。我向他介绍了一九七八年台湾的乡土文学斗争,他也向我介绍了菲律宾文学界民族派和崇洋、仿洋派之间,现实主义和学舌的“现代主义”派的斗争。我们也聊起“第三世界的超现实主义”和“国际文学奖”例如诺贝尔文学奖的诱惑问题。使我们共同感兴趣的是来自东欧几个社会主义国家的作家。他们常常以礼貌的笑意对你,英文似乎不大灵光。“去他娘的英语!”有一次,当我和那来自菲律宾的诗人阿奎诺谈起东欧作家时,他忿忿地说,“我们为什么让英语阻碍被压迫人民之间的交流?”他崇拜毛主席和他的革命,对“改革开放”,他赞扬改革发展了经济,却担心长此以往“革命不见了”,我们决定找一天“自动自己上门去”找东欧作家们。

有一天,阿奎诺抱了一堆罐装啤酒来找我。“他们在其中一个人的房间里喝啤酒。”他眨着一只眼睛示意我随他去造访。房门打开,在香烟的迷雾中,发现了东欧作家因酒酣而酡然的几张可爱的脸孔。他们中有两个人英文讲得比我们想的好。互相自我介绍后,就在不大的客厅里聊开了。不知道是什么原因,东欧作家都说他们“喜欢看西方(美国)电影”。

“为什么?”阿奎诺友善地笑着问。东欧作家说,西方的文学和电影可以写个人的感情和欲望,可以描写身体和官能的需要,没有政治框框。我们听着听着,目瞪口呆。阿奎诺嘣嘣地打开易拉罐啤酒,大口大口喝。

我开始说,我在台湾看饱了美国好莱坞的暴力和色情片。“那些电影愚蠢、低级趣味,只能消磨人的志气……”我说。东欧作家们不同意。他们说“人性里原有的东西就是真实”。他们也羡慕银幕上表现出来优渥的美国式生活……

阿奎诺用力把喝完的啤酒罐措在小茶几上。他红着脸,开始讲菲律宾各民族人民悲惨的历史和当前美国在菲律宾的新殖民地统治。“美国人带给我们反共军事独裁统治,带给我们军事大基地,连带就带给我们强奸、车祸、性病,使贫困乡下来的少女变成娼妓,并且以共产党的罪名讨伐和歼灭菲律宾农民的反抗。”阿奎诺说,好莱坞电影像鸦片一般麻醉菲律宾人。“但我们教育他们不要让好莱坞消磨我们的志气。”他说,“美国人不但夺取我们的物质,还收拾我们的灵魂。”

东欧的作家对阿奎诺所说显然是惊讶的。但他们还是为自己辩白,还是讲“人性的本然”,阿奎诺生气地说,好莱坞和资产阶级的东西空虚、腐朽、败坏。有一个东欧作家奇怪地问,“怎么会?你们两人讲话像我们的政治干事?”却一边为阿奎诺斟啤酒在一个玻璃杯里。“我也在想,怎么会?”阿奎诺赌气似地说,“怎么会?我在想,怎么社会主义东欧的作家居然迷上美帝国主义最腐朽的电影?”

小客厅忽然沉默起来。但是就在这时,有一位东欧哪个国家的作家用被啤酒泡厚了舌头的声音哼唱了起来。不等他哼上两节,大家就听出那是《国际歌》!其他的人一个个跟上来,用不同的语言唱起《国际歌》,我用汉语,阿奎诺先用英语、后用塔加洛语,声音越来越大,有些走调。但渐渐地一个个人的眼睛开始飘着泪花儿。阿奎诺哭了。抱住一个肉白的东欧小说家。我也流着泪,歌却越唱越觉得好听,有精神……

一直到今天,那个爱荷华的下午的情景历历在目,但却一直没能理清楚那歌、那眼泪、那拥抱的意义。太复杂了吧?为了一个过去的革命?为了共有过的火热的信仰?为了被唤醒的、对于红旗和国际主义的乡愁?

如果没记错,那是一九九一年的夏天。日本的一些“革新”团体和个人(即进步的、左派的个人与团体)由武藤一羊等人推动了一个叫做“二十一世纪人民的运筹”(People’s Plan for 21st Century),广泛邀请了东亚和东南亚的左派个人、团体或组织的代表到日本开会,把分组会设在不同的城市或地方,虽盛况空前,但会议场所、食宿简朴,不搞豪华会场那一套,给人很好很深的印象。我个人不知什么原因,是来自台湾的惟一的受邀人。

会议进行了约三天,最后一天赋归之前,把散在各地的分组会成员汇集到一起,等着通过大会共同宣言。据说共同宣言起草小组彻夜未眠,大家忙着相互认识,交换与会心得。终于宣言草案印发下来了。

依往时经验,对大会宣言一般很少有异议,主席宣读过,全体鼓掌通过是常有的形势。

我漠然地读着英文的宣言草案,不料第三段专门提到一九八九北京风波,并有严辞谴责。这个会没有大陆代表,宣言变成了缺席审判。我读了几次那一段文字,开始坐立难安。一九八九北京事件刚过,在全球范围内舆论完全一致,真没料到这个由东亚、东南亚“左”派开的会,也套用右派的语言和逻辑。

正焦虑踌躇间,我发现自己已高举右手要求发言!主席是个泰国籍教授,台下聊天时才知道他与我的老友老同志苏庆黎同在美国纽约宾汉顿大学一起学习过。他远远看见我举手立刻招我上台发言。

我在恍惚中上台,但觉头皮发麻。我自忖自己的发言很难不招来大会的嘘声吧。我硬着头皮说,北京的事件应该关心、应该批评。但我们的会是东亚、东南亚进步人士与团体的会,批判北京风波,应该有左派自己的观点、价值、语言和逻辑。宣言上这一段,和世界上一切反华反共的文章在修辞、观点、分析和政治上毫无二致。

“因此,女士们先生们,受到时间的限制,我提出两项建议。”我说,

“第一,第三段在文脉上与本宣言主要内容无关,把这一段删除,无损于宣言文脉的完整性。第二,如果必欲在宣言中批判北京事件,建议起草小组以亚洲左派的观点和分析,以我们自己而不是世界资产阶级的修辞和语言重写,补寄给我们。”

我在台上望着台下,等候愤怒、敌意的挑衅。但台下片刻的沉默后,传来部分人的掌声。掌声鼓励了另外的掌声,却没有任何挑衅和嘘声。这很出乎我的意料。主席当机立断,提议交由起草委员会重新考虑,然后继续宣读。

会议结束。不料有来自东南亚、穿着不同民族服装的人,两两三三、三三五五地来找我握手。“谢谢你。我们不知道北京事件是怎么回事。但我们习惯地不信任西方的报道和评论。”一个肤色较深,穿着大约是东南亚的民族服装的、白了胡子的人说,“我们很关心北京事件。但我们不知道情况。你说对了,我们要用自己的语言和感情说北京事件”。然后他摇摇手向我道别,独语似地说,朋友家,到底出了什么事?

有年轻的韩国代表两三人来,他们说他们根本不同意大会宣言将韩国学生的反独裁民主化斗争和“tian’an men广场上的事”相提并论,混为一谈。其中一位用力握我的手,“谢谢”我的发言。

中国应该不会忘了,在穷困的第三世界,她还有不少的真心朋友吧。望着走远的韩国朋友,我这样对着自己独语。

过了一个多月,大会的文件寄来了。我翻阅大会宣言,那一段批判北京事件的文字原封不动地留在那儿。但我一点也不觉得沮丧。我回想到大会结束那天那么多向我伸出握手的、不同肤色的手,想到“第三世界”中,也有精通英语和“理论”的精英和在日常实践中斗争着的大众的区别。这区别自然也反映在思想和政治上。

从理论上看,“第三世界”乃至于第三世界文学论一直存在着复杂的争点。但在日本的直接的感性经验、上述第三世界朋友谈说北京事件的真实声音,对我而言,却是深刻而难忘的“第三世界”论。

二○○五年五月二十日 中和