皇帝的新装——小岗村分田的故事

来源: 红歌会 发布时间:2017-07-14 阅读:4430 次

食物主权按:

虽说历史是一个任人打扮的小姑娘,但再美丽的画皮也掩盖不了美丑善恶的本质,不论设计师们握有多少化妆资源,如何处心积虑。上世纪七十年代末,一张小岗村农民分田的血手印连带其所讲述的“国家级故事”就如同这个小姑娘一样为官方高层所推崇、为知识精英所装扮、为社会底层所信奉,拉开了中国改革开放的序幕并在此后瓦解与再造了革命后的中国的政治经济结构。如今三十多年过去了,当昔日据说靠分田致富的小岗村陷入“一夜越过温饱线,三十年未过富裕坎”的尴尬怪圈时,当分田单干在全国推行至今中国农业与农村却面临着日益衰败的危险境地时,当这一段“历史佳话”最终被证实是一场为改革而编造的谎言时,那种被人卖了还帮别人数钱的狗血剧情让多少原本就被摧残的玻璃心又碎了一地呢?

不过别沮丧,生活就像心电图,一帆风顺就证明你挂了!政治道路上出现挫折与反复也是客观条件作用下的必然嘛,这碗不是鸡汤的鸡汤还是得干了的!好在这一身“皇帝的新装”被越来越多的人所认清与揭穿,在经历了革命挫折之后而更具成熟的群众在基层党组织的努力下自发组织起来开始冲破规约,逐渐探索出一条基于政治平等的新的农村生产关系与管理结构而不是继续吃二遍苦、受二茬罪的“再封建化”的路子。塘约道路便是如此。然而这条路还处于萌芽阶段,并笼罩在小岗村经验浸染的社会土壤中而面临着多重困境,塘约道路是被整合到市场化的浪潮之中还是从中突围?

一、小岗村分田的血手印:一场为改革而编造的谎言

在乌有之乡网站上,看到有人贴出河北晋州周家庄乡农民坚决拒绝分田的“红手印”之后,非常感慨:在中国改开搞年代,很多假东西被过度宣传,反过来一些真东西却得不到宣传。

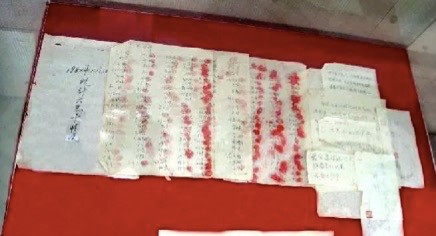

1982年11月周家庄公社第一生产队全体社员,为保留集体农业制度,为此需要向上级陈情,摁下红手印,希望不要硬性解散周家庄的集体经济。

小岗村的所谓分田“血手印”,就是一件彻头彻尾的假货,但是被密集宣传了几十年;周家庄乡农民拒绝分田的意志表达,真实存在,却被主流媒体封杀,直到网络兴起之后才开始为人所知。

从来就没有所谓的血手印这回事,王映东脑洞大开捏造出血手印分田故事之后,符合权势需要被宣传拔高为“国家级故事”,就临时伪造了左图的手印纸。还有人向壁虚构了血手印产生过程的雕塑图。

小岗村的“血手印”,不仅存在于国家级博物馆的那一份是假货,而且这个世上从来就不曾产生过真货。依据强国论坛网友“亚当”走访中央纪录片厂导演王映东所得到的信息,王映东说真货在他自己手上保存着,结果这个被出示的真货并不是什么分田的约定,而是一份“生救款(生活救济款)”发放清单,王映东就是受到这个清单启发,脑洞大开捏造出血手印分田的故事到处讲述,最后受到权势的支持,硬是把一个不存在的假故事,讲成了一个改开搞年代的“国家级故事”。“生救款”原件是写在小学生的数学作业本上的一页纸(横条格),亚当原文配有照片图,老田下载保存的文件,在一次硬盘损坏中间损失了,网络上也没有能够找到。

小岗村的分田血手印,谎言第一作者王映东的说法,在很大程度上验证了改开搞年代“国家级故事”的生产机制——知识精英依据政策需要的提示,来进行各种向壁虚构,官府机构依据政策需要倾斜分配传播机会,目的当然是要把高层政策与底层实践进行比附,以生产各种国家故事来帮助人们理解新时代的转型。小岗村的血手印原本不曾存在过,但是因为符合需要,就被生产出来并密集地宣传出去,成为给政策做注解的最优范例。以至于有高官可以这样说:分田到户是中国农民的伟大创造,虽然这个创造是假的和事后被人编造的。

二、小岗村分田的国家级故事:打左灯向右转

小岗村如果仅仅是一种责任制,那还说明这个所谓的“国家级故事”的内涵有限。但是,随着政策驱动下的社会转型日益深入,并逐步涉及到整个革命后中国的政治和经济系统的崩解和再造,这一国家级故事的内涵就日益丰富并逐步蔓延开来,形成多方面的规约性。

在政治和经济内涵方面,共产党政权在革命胜利之后,把政权末梢延伸到了农村,并形成公社—大队—小队三级组织,彻底变革了乡村社会的政治关系。此后,农民传统的家庭耕作方式,被集体农业所替代。在这个过程中间,共产党政权延续了革命时代的紧密结合农民群众的传统,通过土改和斗地主,形成了政权组织与农民群众之间的相互认同,在政治和社会层面驱逐并替代了传统的乡绅自治,改变了秦汉以来二千多年的“皇权不下县”的传统。事后回顾,共产党政权与农民的相互认同,实现了政权的低成本和高执行力,乡村社会由此挣脱了“传统化”和某种性质的“封建化”——中国的封建化特点是乡村富人与无形的权利网络结合,这个无形的权利网络只是非正式地受到正规行政权力(如县官)的支持,这种情况下的封建化特点结合了人地关系紧张之后,普遍出现过度的经济剥夺和农业萎缩趋势,传统中国农村的恶性循环被突破,最终是基层三级组织作为制度中介,组织海量剩余劳动力进行活劳动密集投入的方式,来增加土地单位产出,借以跳出传统的向下循环。

在分田政策推行时期,海量的密集宣传声称:农民对于自身利益的关心才是农业增长的唯一源泉。在胡耀邦、万里等人指导下,杜润生和吴象等人组织了正部级的意识形态宣传机构——中央农村政策研究室,雇佣林毅夫、周其仁等人作为宣传写手,目的就是要论证单干比集体更能够增产。由于事实方面的难度,这些人只能够引入“本质论”的方式,对农业问题进行解说,从而彻底抛弃了现代社会科学的机制研究——农业增产所需的要素及其要素如何通过中介来齐备的。即便是从西方经济学的视野出发,农业增产过程的分析,也需要关注劳动力、技术和土地如何结合进农作物生长过程,并据以促进各项增产要素发挥作用的机制和中介,说到底,农业增产最终需要通过农作物的生长过程来实现增产或者减产的,本质论视野中间的利益关切必须要影响到农作物生长要素才能够实际地起作用。

但是,本质论的引入及其政治需要,不能够继续深入下去了,而只能够停留于描述一种积极的心理状态。农作物生长过程说到底是一个符合“物质不灭定律”和“能量守恒定律”的光合作用过程,以此而论,毛泽东1958年总结的农业八字宪法——水肥土种密保管工,能够很好地契合农作物生长的要素要求。而本质论的论证方式则彻底抛弃了这些基本内容,从人有自私自利的一面这个本质要素出发进行各种演绎。正是与这个本质论演绎紧密相关,讲故事的方式成为首选,小岗村故事就上升为国家故事了。

我们看到,从小岗村的故事出发,逐步地消解老共产党人对于农民组织起来的认识突破方面的贡献,国民党下级军官黄仁宇也不得不承认:共产党政权创造了一个有效的基层结构能够据以实现数字管理,但是这个结构是如何产生并实在地起作用的黄仁宇并不清楚。老共产党人不仅清楚而且能够实际运用,不过在讲完小岗村故事之后,共产党今天自己也不明白农村的有效基层结构是怎么回事了。贺雪峰教授在多年的农村调查研究中发现,今日中国农村的基层治理业已出现了私人领域回归的苗头,政府往往选择与地方强势群体合作去“摆平”各种事情——例如上访,乡村中间权力私有化和私人领域的渗透是全方位的。换言之,原本在农村基层的公共领域和公权力起作用,现在的趋势是逐步地回归私权力和私人领域状态,在向着传统时代回归——乡村富人逐步地结合农村社会的非正式权力、而且还是在正规行政权力的默许和协作之下,这是一种实实在在的再封建化过程。更有人公开主张“县政、乡派、村治”——所谓乡派就是由县政府派出乡公所,这是向国民党学习在政治上走回头路。

写到这里,想起孔夫子的一句话:“知及之,仁不能守之;虽得之,必失之。”在革命队伍内部,猪队友和同路人一大把,真正“知及之”之人,一二人而已。《说文》把“仁”解释为“从人从二”——一种人与人关系的合理定位模式,在老共产党人那里最重要的人与人关系模式,是一种群体性的阶级分析定位模式,在阶级分析法视野中,老共产党人在农村政权建设方面有卓越创造:化私人领域为公共领域的努力,这就是最为重要的一种阶级关系变革。等到毛泽东去世,“终结阶级斗争为纲的口号”同时终结的是阶级分析法,没有了老共产党人最重视的人与人关系分析了,当然就“不能守之”了。“分田帮”要拆散集体农业的时候,这个时候连同路人都算不上了,按照老百姓的说法这个时候已经是“打左灯向右转”了,只能算是伪装的同路人了——他们上了另外一股道。

三、塘约道路的再探索:困境与希望

今天塘约村之所以有着相当的正面价值,是因为农村地区的黑恶势力上升,逐步地渗透政权抑或与其合流,出现了明显的治理陷阱。塘约村党支部把群众组织起来,与土地集中经营模式联系在一起,不排斥群众的分红权利,一定程度上是试图在完全不同的基础上,重建劳动者与土地再结合的新生产模式,故称之为塘约道路。新的探索,比起老共产党人的经验,难度增加了很多,风险和不确定性更是显著增大,群众与党支部的积极互动尚未形成稳定的公共领域,在这样的情况下,即便是成功也是干部的努力和机会,多过制度潜力的挖掘。但总体上看,塘约道路是在试图不过分触动小岗村经验的前提下,遏制住私权力复归和私人领域的过度渗透,避免基层组织的“再封建化”的正面努力。

就事实和数据而言,分田之后的年代还能够增产的地域,通常是各种增产要素未能够最后齐备的地方。例如有些工业落后县份没有化肥厂,农业的化肥供应不足;又或者像小岗村这种极端例外的地方——地多人少,真的存在着活劳动投入不足。这两种状况,加起来在集体农业时代也只占少数。

对小岗村和分田增产的论证,还是改开搞年代主流经济学的起点,这个起点源于在西方被诸多学科大腕早已经批倒批臭的“本质论”,但却被中国的主流经济学从垃圾堆里捡回来了。本质论在主流经济学中的中心性地位,彻底消解了现代学术的基本要求——对资本、劳动、技术和土地的投入与产出之间的机制分析,这个分析机制的背后是生产过程与物理化学定律之间的映照关系——工农业生产过程尤其是符合自然定律的过程。至今为止,中国的主流经济学沉迷于与本质论相关的各种心态状态的描述,依然通过讲故事的方式,在热衷于研究假问题和假答案。主流经济学最开始阶段说农民只关心自身利益,所以是一包就灵,后来说官员对管理的用心程度,仅仅与个人利益与利润的关联度成正比,也是“包公进城、一包就灵”(胡耀邦语),为此需要配套承包制、一把手负责制最后走到管理层买断,从承包制到产权激励理论的主流经济学,都是基于本质论的演绎。

小岗村的假故事及其上升为国家级故事,最终的后果是:在政治学方面忘掉真知,经济学方面至今依然热衷于假货。塘约道路的难度,也在于小岗村的国家级故事还处在笼罩性地位上,相应的政治和经济舆论氛围,都是在瓦解建设者努力的反方向上起作用。

塘约村的探索中间,之所以会出现产业转型的努力,实际上也是一种现实束缚下的思考——如果不能够显著提高村民的收入那就无法持久,而之所以需要提高收入为唯一指向目标,是因为严重受制于个人化和市场化的分析起点。在市场中间的个人如果没有足够多的现金收入就无从生存,这是规约塘约村探索想象力、一时难于挣脱的思想束缚。由此,就本地资源的充分利用并创造出尽可能好的生产和生活空间,则无从提出和设想。与高收入相关的唯一设计是与资本密集型的农业转型联系在一起,这拥有最高合法性和凝聚力,这恰好使得塘约的探索陷入了高风险困境——如果产业转型产生风险和失败,将会牵累到探索本身。

在老田看来,塘约村探索中最有价值的一部分,反而不是产业转型和农民收入增加,而是以党支部为中心再造凝聚力,把劳动力和土地实行稳定的再结合,在政治平等基础上的分配机会均等规则的再确立,由此开启了稀缺土地集中流转和充分利用的可能性。这相当于是一种新型的、适合于农村地域的管理结构再生,这样一种管理结构具有可复制性,到处都可以推广。这种管理结构一方面肯定村民的资格,另一方面也能够避免村治走入再封建化陷阱,还能够较好地结合国家的支农政策去充分利用农地。换言之,有了这个管理结构,农地种粮食比商品化种植,具有更高的可行性,而资本密集支持的产业转型经验,在商品农业早已经过度饱和的市场条件下,缺乏可以推广的价值。但是,新型的管理结构却能够较好地对接支农政策,提升农地充分利用的效率,去确保国家粮食安全。

很遗憾的是,我们看到塘约村经验,还没有得到支农政策对接和扶持,也没有较为明确地与管理结构再造联系在一起,而是与产业转型、农民在地就业和普遍致富联系在一起,后者有可能损害塘约村的经验实质及其推广过程。

二〇一七年六月三十日

原标题:“从小岗村分田的‘国家级故事’到塘约道路的再探索”;小标题为编者所加,字词略有删减。