老田: 何处安放乡愁?

来源: 红歌会网 发布时间:2018-02-19 阅读:4193 次

食物主权按:

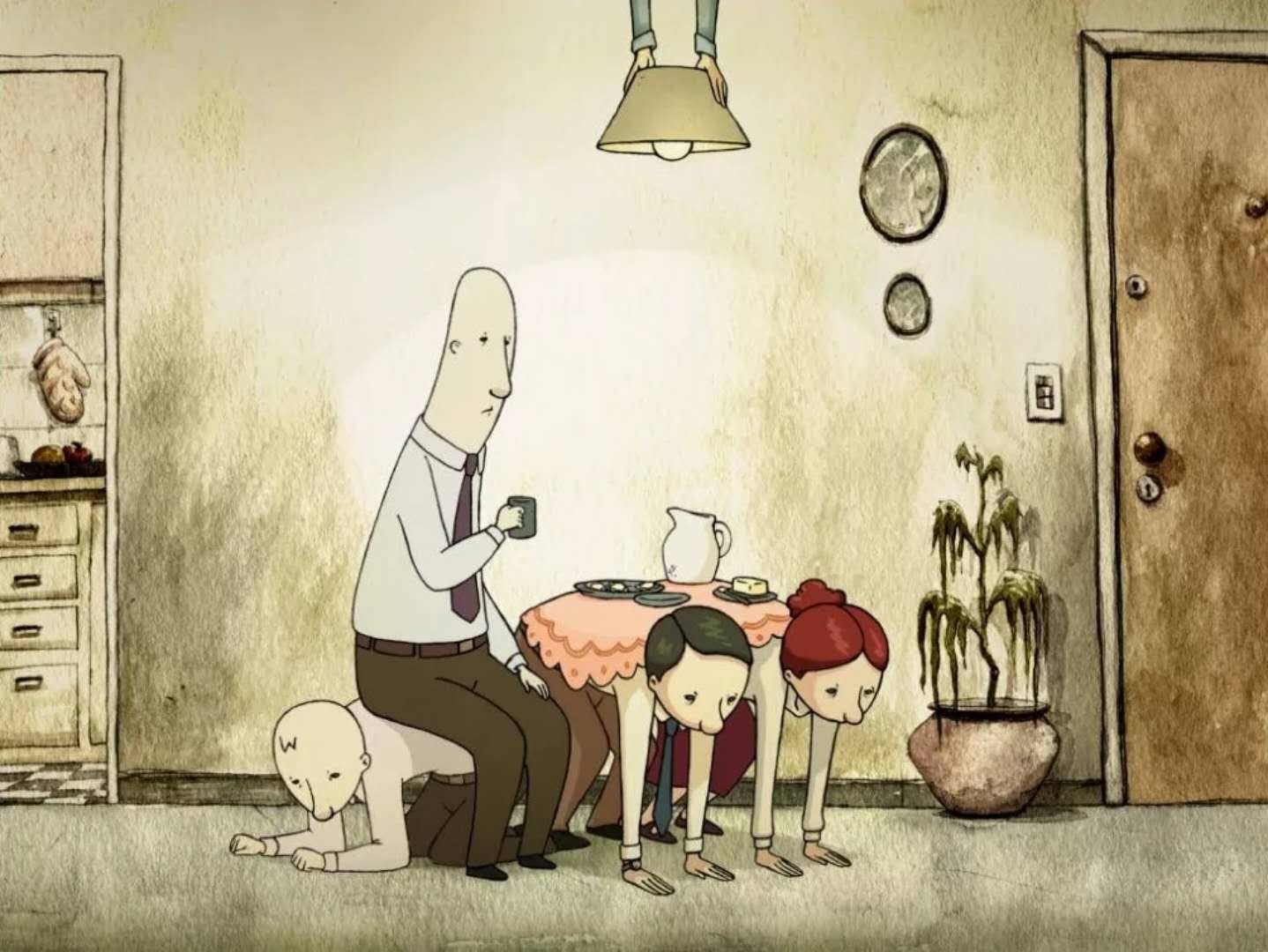

每到过年,就有一大批在外打工的人们想尽办法也要回家。回家是因为在外边没有归属感,也是要抚慰我们满溢的乡愁。乡愁到底是什么?老田的文章给出了有趣的说明:它是每一个人内心深处对“意义生产”的需求,是在一个集体中对人与人之间互相关心并从中体会到价值感的需要。如文章所说,市场化私有化的改革对底层最大的剥夺不是经济上的,而是从根本上断开底层民众的“意义生产网络”,使大多数人再也找不到心灵的家园。上层也因此失去了他们在乎的“父老乡亲”对其意义的肯定,以致权力和财富无节制的集中无法完成人生价值的兑现。

中国的毛时代曾经是一个将大部分人都囊括在“意义生产网络”中的伟大时代。在强调经济和政治平等的前提下,单位制的稳定就业在根本上重建了一个遍布城乡的熟人社会,个体依靠集体解决物质和精神上的需要,具有人情味的家庭走访被鼓励用于解决沟通或工作协调问题,法理受到礼俗的调节。意义感的获得使得人们即使在较低的物质水平下,也乐于主动自我付出参与集体建设。借鉴毛时代的一些经验,重建集体或许是解决当代人们乡愁的重要路径。

在华岳论坛上读到韩东屏教授对于那位美国学生的记述,非常受到触动。美国自从里根上台之后,推行打压劳工的政策,而美国强大的跨国资本还就此开展釜底抽薪式的外包业务,结果是在美国彻底消灭了“工人贵族”。而美国和西方工人贵族的好生活,曾经是改革初期官方媒体向中国民众炫耀西方体制下的富裕发达,据以在民众那里榨取对改开搞事业的政治支持的首要宣传方法。

劳动者的境况变得难于忍受,多数人再怎样努力都毫无价值,人们也不再相互关心,人生变得难于忍受,类似的问题在中国更为严重,类似于美国特朗普所乐道的“绝望底层”塑造(马克思所谓“把无产阶级的乞食袋当做旗帜来挥舞”),正在中国紧锣密鼓地进行中。在绝望时代,回望过去也是一种有价值的批判视野。

一、人不再是人

人的生存需要吃饱穿暖,需要一些物质基础。据说获得或者享受物质基础时,人与人之间的关系存在着竞争性的零和博弈关系,你得到了那一份,我就没有了。这往往成为很多人论证“人性自私”的方法论起点。其实,人生存除了最基础的物质需要之外,意义生产网络也十分重要,在很大程度上,人们生存之所需的物质要求,在今天高度技术化的生产体系中间,是很容易满足的,但是,意义生产网络的衰败,对人们所造成的伤害,虽然较不明显,但造成的问题却严重得多。

美不美,山中水,亲不亲,故乡人。这句话流传千古,人们思念家乡和亲人,无论穷达,概莫能外,“人情同于怀土兮,岂穷达而异心。”乡愁意味着与故乡和亲人的疏离,那种场景熟悉的意义网络的区隔,成为一种怀念和憧憬的对象。

在物质需要的竞争方面,故乡恐怕也从未免俗,但是,故乡之所以是故乡,亲邻之所以是亲邻,在于那是与城市和工业不同的过去时代的残留传统所笼罩着的故地,是费孝通所说的“礼俗社会”传统还起作用的地方。一个人进了城,哪怕是成功人士,在现代法理社会中间难免成为一个对象,一个工具,一个写入法理法条中间的工具性的主体,被各种在自己能够操控的范围之外冷冰冰地起作用的社会关系总和所改造,人不再是人,而是异化为社会网络的一个节点,要按照外在的规则去行事。

对于古代的陶潜来说,在外做官是“为五斗米折腰”,而回到故乡则是可以“悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。”区别之大,相当于是“久在樊笼里,复得返自然。”按照卡尔·波兰尼在近代欧洲发现的状况,一个人作为劳动力在市场上受人招雇,在实现了劳动力价值的同时,会损害人的使用价值——人之所以为人的那些特性。

二、礼俗社会的重要

记得2005年,老田去重庆做文革口述史访谈,在两个星期的时间内,密集地访问了十多位老工人,他们对于国企解体和下岗的体验,经济上的穷困固然是下岗后处境的一个方面,但还不至于无路可走,更为重要的是他们赖以确认有意义的生存状况的意义网络,彻底崩溃了。有个重钢的老工人说着说着就留下了眼泪,说以前回到职工宿舍心里就很高兴,耳闻目睹的是“细吹细乐”,现在只有一片死寂,冷得吓人。从前在国企就业,工资并不算高,但足以安身立命,是一个人终生的事业,人们在这里结成同事和邻里关系,象亲戚朋友那样密切往来,有点闲暇和爱好,就学习吹奏乐器和看同事们表演或者表现自己,这些都是人生意义生产网络的展开样式。到了下岗之后,人们还住在一起,也相互认识,但是,不再往来和相互肯定了,亲戚情话都没有了。了解到这样的体验之后,忽然理解了孔夫子那个极端言论“自古皆有死,人无信不立。”在政治不平等确立之后,上下之间的信与不信,确实事关重大。

中国近代以来,穷困成为最普遍的社会现象,共产党也没有能力一下子把多数人状况提升很多,但是,共产党每到一处,就能够移风易俗,在没有能力把人均收入大幅度提高的条件下,却每每能够快速地把开支水平降下来,使得贫穷对人们生存体验的损害,最小化了。毛泽东在《兴国调查》中间,农民告诉他说“叼红军的恩典,百物都便宜了。”各种婚丧嫁娶礼俗方面的非必需开支,大幅度降下来了,使得普通人家也能够按照平均的标准,操办这些事宜。就这样,从前穷人家需要以苟且方式完成的嫁娶事宜,现在也可以正规化了,每一对青年男女的结合,都能够得到乡邻们登门来共同祝福;按照人类学专家对于礼仪的研究,这种很多亲近人士都出席的场合,喜事中到场的贺客,相当于是对婚姻契约的背书或者作保,深蕴功能性的文化内涵。而且,在传统中间娶妻成家,要对祖宗、对家族、对子孙后人担负承诺和责任,传宗接代、家庭和睦、邻里亲厚,个人都有一份责任需要担当起来,在这样的仪式中间,个人是绵绵不息的生命之流中间的一环,这些意象都会出现在婚礼场合的祝词和礼节中间,人们在这样的庄重场合,要恰当地代入进去并在很多人的见证之下,认真地体验一回。

今天,打工成为青年人的谋生首选,婚嫁关系的确立往往在礼俗圈之外完成,传统的义务和权利关系写入不规范,亲邻不再是婚姻关系成立的见证和保人,家庭关系极度不稳定且家庭作为传统的人口再生产凭借,也变得极其脆弱和不完善了。古谚语说“清官难断家务事”,这是说家庭关系的维系和矛盾调解,公权力或者法理社会的规则是无力介入的,而礼俗社会传统的崩解,相当于家庭制度丧失了一个维系的制度性力量,这是极其致命的破坏,而且看起来还是不可逆的。

三、毛时代的礼俗社会

许多人都说到传统与现代的两分法过于绝对,传统未必就低于或者不如现代,建设现代的法理社会,未必就一定要把礼俗社会的一切彻底摧毁。说这些显得很公正的持平之论,但到底是否能够做到,让现代社会兼容传统,却鲜有实例,即便是有这样的成功例子,也往往被知识界极尽诟病。毛时代的单位制中间,除了从革命年代军队里实践的政治和经济平等关系带进城市和工厂之外,更为重要的是单位制的稳定就业(实际上是禁止管理权侵犯就业权),在根本上重建了一个遍布城乡的熟人社会,一个青年以学徒工身份进入工厂,只要不涉及刑事犯罪,基本上一辈子就在这里度过了,在这个新形成的熟人社会中间,舆论评价成为人们选择行为自律的关键要素。在人们自发地完成对礼俗社会的重建之后,上下级、车间里的同事,逐步地形成一个密切往来的圈子。在工厂和其他单位内部,礼俗社会与法理社会是同时存在和起作用的。

在这样的礼俗社会重建之外,国家政策和法令,工厂内部管理中间的上下级关系也还存在,但是,反而要受到礼俗社会规则的调节,后果是:法理社会的规矩淹没在礼俗社会的传统中间。权力和不平等依然存在,但是,权力现在(编者注:指当时)主要地是以充满着人情味的方式来行使的,一个车间主任的管理工作中间,很大一部分是下班之后去走访职工的家庭,和他们的亲属拉话增进感情,在这样的过程中间解决一些沟通或者工作协调问题,发展到后来,当面批评下属的错误本身就是一个错误的管理方式,因为这没有考虑到下属的面子和心理抵触情绪。文革期间猛烈批判LD路线,内容之一就是僵硬的管理方式——管卡压罚。

有一副古代对联说“国事每同家事办,小臣更比大臣劳”,毛时代的单位中间,面对面的管理和管理权的行使,受到成员资格的强硬制约(管理人员手里没有开除员工和扣工资的权力),因此,权力的行使大多数时候只能够选择各种最不为下属讨厌的方式,等到文革起来之后,管理权的软化和柔化就更进一步了。曾经担任过军委副主席的张震,文革期间曾经在武钢参加劳动,有次应车间主任要求去与一个工作消极的青工“结对子”(或者称为“一帮一、一对红”),帮助他解决劳动动力不足的问题,结果了解到这个青年工人谈恋爱受挫有点怀疑人生了,张震就各种开导他,甚至还想方设法给他重新介绍对象,最终完满解决了这个问题。DXP否定文革的时候,很多工人没有大的反感,因为经过文革群众运动的批判之后,干部已经比从前好了很大一截子,相当多的老工人对此感到满意,主观认识跌入那种“无事件境界”——文革变得可有可无了。

日本学者沟口雄三有一个看法,他认为毛时代的公社和单位,是把传统的宗族互助传统,上升到了国家制度层面。在单位制重建了熟人社会之外,工人们自己开始了恢复人之所以为人的那些象征性的生产过程,只要不再是雇佣劳动者,他们将会自发地进行意义网络的重建并主动介入意义生产过程,而单位制内部的管理权,将被要求不得破坏此种意义生产网络,而是反过来强化其意义生产样式。在这样的条件下,劳动光荣而且有意义,不再是需要时刻逃离的奴隶般的奴役,意义生产网络不是外在赋予和输入的,而是需要劳动者自身的体认和主动参与,重钢工人怀念的“细吹细乐”,不是买几件乐器送给他们就自然会出现的。

四、改开的理论研究与结果

人性自私,曾经作为DXP改革开放意识形态的起点,政策推论是:如果不让管理权全面地接管人们的物质利益分配或者就业机会予夺,将不能够逼迫劳动者多干活,企业效益就不会好,生产力发展和综合国力提升速度就不快。

台湾游泳过来的林毅夫,用西方经济学理论包装了这个官府思路。第一阶段是论证说因为农业劳动监督困难,所以干部选择一个减低的监督,水平同时社员选择一个较低的投入水平,所以集体农业不行,只有分田到户才能够增产。第二个阶段是说,团队生产中间较不易区分单个劳动者的贡献,因此对劳动成果进行标准化或者规范化的按劳付酬不容易测度,为此需要给管理者以“剩余索取权”来激励他们付出更高水平的努力,以提升监督的效度。第三个阶段则是说,需要对管理者实施产权激励,结果是朱镕基任上的管理层买断,抓大放小或者靓女先嫁。主流经济学的几个发展阶段,对应了重大政策调整过程,第一阶段是分田到户,说这个肯定要增产,第二个阶段是城市工厂的承包制,说这个肯定会增加效益,第三个阶段是国企私有化和对工人买断工龄,说这个是建设现代企业制度的关键。所有阶段都贯穿了一个核心思路就是:权力创造效益。

结果表明,国企自1984年全面铺开,从强化管理权和利润激励的改革入手,此后效益与时俱退,到了1996-1997年,出现两年的盈利企业总盈利小于亏损企业总亏损的局面。这至少说明,基于人性自私的推论和政策,未能得到实践检验。基于人性自私而包装出来的主流经济学理论“权力创造效益”,也一样未能通过实践的检验。

五、当意义生产网络瓦解之后

人不能完全甩开物质需要而生存,但是,人们可以在很低的物质水平支撑下,也能够过得有价值和意义。人们都讨厌繁重的体力劳动,但是,人们在体力劳动投入方面实际上有一个很大的适应范围,可以付出极高的自愿努力水平,这两者在毛时代都曾经得到过普遍的检验。

香港陈佩华通过对逃港大陆青年所做的口述史研究(专著《毛主席的孩子们》),得出结论是毛时代的城市中学生,大多数人都能够较不勉强地快速适应农村的繁重体力劳动。美国学者华尔德也是通过逃港工人访谈发现(专著《共产党社会的新传统主义》),多数人对于毛时代的工厂体制持支持和正面评价态度,他们反感的是DXP支持当权派镇压造反派且无节制提拔马屁精(保守派),认为这个是最大的不公正,华尔德据此提出制度性依附等概念。(老田按:华尔德当时不了解文革及其对造反派的镇压背景,以及由此造成的机会不公正分配,因此,他实际上理会错了访谈对象的口述内容,结果出现这样的对立:访谈对象多拥护毛时代工厂管理体制,而华尔德则完全做了负面的理论表述。)这是目前在西方影响较大的两项基于逃港人士的口述史研究,均完成于1980年代。

在任何时候,意义生产网络的存在,始终是公共性的,而且在一定程度上是排斥不平等的,如果在这样的密切往来中间存在着显著的不平等,上等人会逐步地把下等人排斥到网络边缘或者网络之外,从根本上瓦解掉这个网络。依据贺雪峰教授等人最新的社会学实地调查表明:即便是在农村这样依然是熟人社会的社区,由于阶级分化的加深,乡村富人往往极大地提升人情往来的水平和开支数目,从而在乡村中间区分开“有面子群体”和失败者;换言之,在乡村社会中间,礼俗社会中间的人情往来,在阶级社会里会被上流社会改造成为一个社会分化的识别机制,用以区分成功者和失败者,在这个分化机制中间,失败者会逐步边缘化,最后被网络排斥在外。宗教在农村地域的兴起,很大一部分原因,是失败者在教友平等的面具之下,再生产其意义网络和心理需要,由此,是宗教和宗教面具下的交往,成为穷困人口意义网络生产的稻草。

有鉴于此,范文澜曾经从历史材料中间发掘出一个规律性的现象:社会越是黑暗,宗教越是昌盛。正是因为人世间难于承载意义生产网络,对于各类天国的需求才趋于上升,反过来,在天国的名义下发起反对人世间黑暗统治的阶级战争,也是史不绝书的。

不仅农村如此,在城市中间,相当一大批老人退休之后,失去曾经的公共生活空间,意义网络生产处于断开状态,意义生产网络的断开状态,被相当多的骗子公司看中,招募很多推销员稍加培训之后,去高价兜售虚假保健品牟取暴利。这些骗子公司的推销员,其主要的经营手法,就是租用一个场地去组织和恢复老人们的公共交往和某种意义网络生产,据此骗取老人们的信任,然后高价兜售假保健品牟利,高价兜售啥子频谱仪之类的保健品,业已被揭穿N次了,但这样的案子打击完一批又冒出一批,简直是野火烧不尽,时至今日官府已经不再热心干预了。这样的经营手法,假产品高价销售的实现,是借助满足人们内心深处需要的意义网络经营来实现的,在非经济的意义网络经营中间获得信任,然后通过经济网络的购销行为实施诈骗,假产品被接受的背后是真的意义网络生产的恢复。打击此类骗局的理想方案,是政府或者社区(最理想的是毛时代的单位)重新恢复意义网络的生产职能。今天的次优方案,由政府雇用那些假保健品推销员,只要稍加培训,就可以更好地专门服务于老人们的心灵安抚事业。

改开搞四十年来,最大范围的残酷剥削或者压迫,真不是从底层民众那里榨取金钱和剩余价值,这个方面属于零和博弈——下层之所失等于上层之所得。最大的剥夺是经由再造剥削条件的制度建设,从根本上断开底层民众的意义生产网络,使得大多数人再也找不到心灵的家园,而这个方面下层之所失反而减少了上层之所得,是上下双失,由此,乡愁才成为一个显著问题。在摧毁了底层民众的心灵家园之后,达官贵人们的心灵家园也同样变得一片荒芜,如古人所言“富贵不还乡如衣锦夜行”——上层达官贵人的成功,找不到他们在乎的家乡父老的赞扬和肯定了,其心理价值也极大地贬值了,成功价值无法通过意义生产网络去兑现。

今天,上层满眼都是待榨取对象,几乎找不到他们在乎的家乡人,所以,他们从下层那里看到的眼光要么是垂涎要么是嫉恨,这样的眼光也支撑不起上流社会的意义再生产,所以,老田始终认为马云赵薇等与其交好的王林大师,其成功是到处都可以复制的——因为王林大师准确地看到了中国新富新贵们的心灵荒芜,并较为成功地开展了这一份经营事业——把新富新贵们的意义生产网络与神秘和未知,较为可信与成功地沟通起来。

所以,四十年来,对底层的意义剥夺才是最大的剥夺,在上下层的相互作用之下,后果是中国的上流社会也变得戾气十足。从所谓的人性自私出发,中国这四十年的变化是,底层不仅没有得到更多的自私机会,而且还失去了曾经的虚拟公网,人生变得更加难于忍受了;而对于上层而言,确实得到了很多自私机会——权力和财富积聚的无节制上升,但这也没有能够解决其成功的人生价值兑付问题,一切反而变得可疑起来了——王林大师就此开始引导他们寻找天国。

二〇一八年二月十日

原标题:什么是乡愁——读韩东屏教授的文章有感