老田:申纪兰代表着怎样的代表性?——人民的创制权与实质民主

来源: 人民食物主权 发布时间:2018-03-12 阅读:5952 次

导语:作为过去时代符号人物的申纪兰,为什么还会被反复邀请作为代表呢?在这个方面,只有鲁迅的那个解释最有说服力:申纪兰这样的人是真正的民族脊梁。她个人就是给一切政治势力长脸的人,给一切想要显示自身正当性的人以真正的光彩。

去年九月下旬,笔者参观了山西平顺县的西沟村和川底村,并阅读了相关档案,对上世纪四五十年代在合作化方面的著名带头人李顺达、申纪兰、郭玉恩等人,表示出无限敬佩。这两个村子都处在太行山山脊线以西,水土资源条件差,在这些带头人领导下,本地农民通过艰苦卓绝的努力,硬是在30年的集体化事业进程中间,把本地的生产潜力充分挖掘出来,原本是全国农村中间农业条件最差的地区,结果在1970年代工日值就达到一块钱,反而是在全国率先实现了真正的小康水平。

在一次吃饭的时候,与人民大学教授仝志辉等人开玩笑说,毛主席关于合作化政策的各项主张,就是被咱们山西平顺的农民劳模给忽悠出来的,原本毛主席真不知道应该怎么搞的。虽然1943年他就讲过《组织起来》,那只是一个展望性质的发言——推测了农民需要挣脱地主阶级的政治文化统治肯定会有着不同的要求和形式,但到底如何才能组织起来并实现潜在的生产效益,毛主席其实自己是不知道的,这些更为具体的问题是基层农民来完成的,其中山西平顺的劳模在这个“教育毛主席”的过程中间,发挥了特别重要的作用。

近代以来,中国农业的首要问题是人地关系紧张,由此带来了土地报酬的严重递减趋势,最终后果是全国农业产出不敷日益增长的人口温饱所需。如何以高投入去抵消土地报酬递减趋势,扭转农业生产持续下降的不利局面,则是各种政治势力执政所面临的首要问题,大清王朝和国民党政权都没有这个能耐,结果是:如果这两拨统治阶级还不灭亡的话,那整个的中国民族就会日益濒临灭亡了。

恰好,郭玉恩、李顺达和申纪兰这些土里巴人,在共产党开创的政治空间里,以自己的艰苦卓绝努力,成功地提交了令人信服的答案。很多公知或者自由派媒体人,口头上表示喜欢民主宪政,而任何民主哪怕是形式民主,除了肯定选举权之外,也都是不排斥人民的创制权和复决权的。李顺达等人的合作化经验,后来上升为国家政策,这恰好是人类历史中间,极少数涉及到根本制度变革的人民创制权的成功案例。在集体农业时代,全国广泛实行的“工分制”,就是根据郭玉恩最初在川底村合作社的经验而推广的。

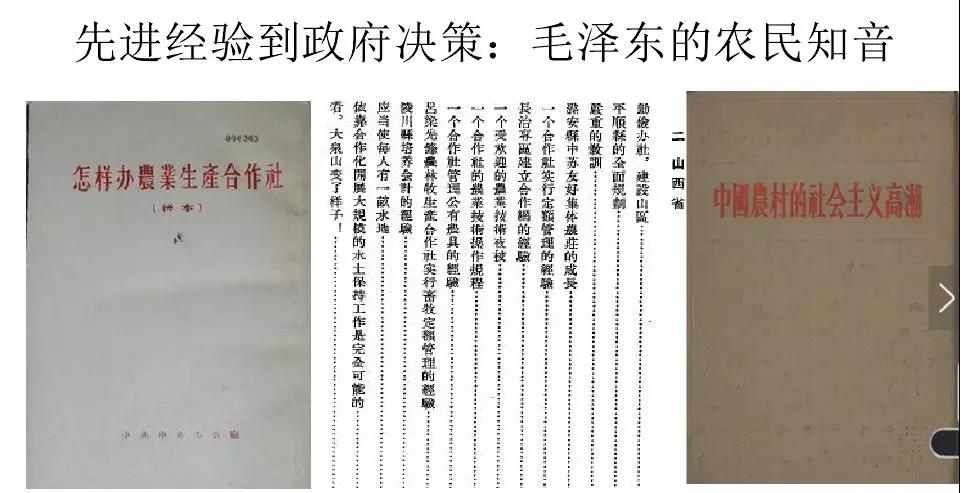

应该说,在毛时代的共产党高层官员中间,聪明人也是很不少的,这些人的聪明性主要体现为他们的决策“不需要农民的先进经验”的支持,这些人及其思路在毛后时代受到官学两界的共同追捧,成为今天精英们偏爱的“顶层设计”的最初发轫。毛时代的高层聪明人,无需底层经验的支持就可以决策,典型的例子有:先有机械化后有合作化;合作化的进度不能超过基层干部的管理经验和社员的觉悟水平。这两个著名的说法中间,都内在地体现了聪明决策者的聪明性所在:无需搜集基层的信息和经验知识在办公室坐着就可以完成决策了。不过,由于毛泽东个人的阻扰,这些人未能占据绝对优势并垄断决策权,结果是很多基层农民带头人的经验,也成为国家政策的起点。上面那本书,就是毛泽东搜集了基层农民的先进经验之后,反驳决策层各路聪明人的。毛主席对聪明人的反驳,应该说是取得了一定的成果,由此,以基层先进经验为基础的“加工厂决策模式”,在一个时期压倒了聪明人的“设计院决策模式”。那些聪明人此后就积极行动起来,在1958年发起了“共产主义过渡试点”并推广到全国,所以,毛泽东的胜利是很有限的。

参观西沟村纪念馆的时候,很惊讶于李顺达等人的“愚蠢性”——他不是策划或者设计各种先进制度或者管理方式,而是把自己陷入愚蠢的重度体力劳动之中,李顺达的锄头比普通社员的要重一倍!除了多干活之外,李顺达的管理思想无限地浓缩在这个说法中间——“干部干部,先干一步。”总体来看,李顺达简直是精英们的死敌,他似乎本能地拒绝各种统治业务的高贵性,身体力行地主张——有且只有在更多更好地干好“被统治业务”之后,才能够取得较好统治业务效果,看看,一个土农民是多么的狭隘啊!但是,毛泽东就老是推广这些老农民的狭隘思想,甚至还说:干部不劳动还不成了国民党的保甲长。

今天的精英们喜欢谈论“顶层设计”,在这个偏好背后是把制度设计和运作的相关事务,看做是标准的统治业务,完全授予给上流社会的精英们去垄断,底层民众的实践和思考都被认定为毫无价值和参考意义的。正是基于统治业务与底层无关的认识,由此,各种来自底层的鲜活经验,对于“统治业务”也就不再具有正面价值了,连一丝一毫的参考价值都不存在了。正是在这个隐而不宣的政治认识逻辑之下,“申纪兰不配当代表”的话题,被自由派媒体人通过各种方式给予了充分的关注和多次“报道”。

应该说,基于形式民主的代表性逻辑,申纪兰不算是合格的人大代表,这一点早就深入人心了。华南农大的胡靖教授,说他有几个学生曾经特别不佩服申纪兰,说她是人大代表中间最不合格的典型,没有任何的批评意见,还长得那么丑。等到去实地参观西沟村,亲眼看到她当年领着姐妹们硬是在石头山成片种活树木的绿化成绩之后,才对申纪兰的印象大为改观。

西沟村在石头山上的绿化成绩:鲁迅先生最推崇那种埋头苦干和拼命硬干的“傻瓜人”品种(2017年9月实地拍摄)

看起来,除了公知和精英们的教育内容之外,还有另外的代表性来源,各种傻瓜人也有其代表性所在。鲁迅先生很推崇的民族脊梁,是这样一些“傻瓜人”品种:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,又拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”可惜,在改开搞的春天里,傻瓜人逐渐绝种了,很多来自一线农村实地调查材料显示:今天农民相当大一部分正在“争当贫困户”。

记得是孔夫子说过:“邦有道,危言危行;邦无道,危行言孙。”精英们老是夸耀自己多么的睿智博学,但基本上没有脱离孔夫子所说的小人之学范围——入乎耳出乎口,如此而已。精英们可能永远都不会考虑,学问与言行实践的关系,今天的社会是否合适申纪兰放开来讲话呢?申纪兰应该比很多精英和公知们把握得更好些。

在革命战争年代,西沟就以其努力成为有重大推广意义的模范,在合作化时期西沟的经验成为了国家政策。革命战争在农民的支持下早已经胜利了,合作化事业成了一些人心目中间绝对不能走的老路,两者都成为新时期精英们想要“告别”的内容,作为过去时代符号人物的申纪兰,为什么还会被反复邀请作为代表呢?在这个方面,只有鲁迅的那个解释最有说服力,申纪兰这样的人是真正的民族脊梁。她个人就是给一切政治势力长脸的人,给一切想要显示自身正当性的人以真正的光彩。

哪怕是作为“系而不食的匏瓜”,申纪兰也是隐含着实质上的代表性和意义,当人大代表不是申纪兰的荣誉,恰好反过来,申纪兰这种傻瓜人不仅是老一辈共产党人的光彩,而且无论时空条件如何变化:申纪兰那样的人是永远的光彩或者能够穿越历史的光耀。一切选择跟她站得近的人都会感到脸上有光,在老一辈著名劳模大多过世之后,申纪兰以其长寿,今天越来越成为那种:向别人授出荣誉或者给别人添光彩的单独个人。

在一定程度上,公知和自由派媒体人虽然自视甚高,但远没有官府聪明:官府更知道如何低成本地积累无形资产。同时,官方始终接受申纪兰当人大代表,这在事实层面上也以象征方式给民众以有区别的距离感:相比较公知和自由派媒体人而言,官府能够借此体现出他们与申纪兰的不兼容性较低,从而也与人民的距离更近(至少在心理上);相比较公知和精英们的“抹脸无人情”而言,官府虽然也常常有忘本的时候,但也时刻不忘记向民众展示自己还有那么一丁点念旧。这也是另类代表性所在,价廉物美永远会被最先选择——不花钱就能够建立的代表性肯定是最好的代表性。

看起来,公知和自由派媒体人有一个想要规训官府的企望:把官府的愚蠢水平提高到自觉地拒绝各种价廉物美的代表性建设策略。在公知和媒体人对申纪兰代表性的质疑方面,他们规训官府的野望及其与官府的愚蠢性差异,表现得最为明显。

二〇一八年三月十日