社会主义风格的“基建狂魔”——红旗渠的历史与经验

来源: 原创 发布时间:2024-02-21 阅读:6972 次

导 语

红旗渠原为1959年确立的“引漳入林”工程,即将山西漳河的水引入河南林县。1960年,改名为“红旗渠”,意为坚持毛主席1958年提出的“三面红旗”,即社会主义总路线、大跃进和人民公社。1965年完成总干渠和分水岭,1969年完成三条干渠以及众多支渠、蓄水池的建设,总里程达到一千多公里。红旗渠这一庞大的系统工程,被周总理誉为新中国的奇迹。

时代造就了红旗渠,红旗渠也成为一个时代的缩影:没有建设社会主义、改天换地的豪情壮志,就不会有前无古人的宏大设想;没有人民公社“一大二公”的制度优势,就不会有顺畅的区域协调、土地整合、物资调配;没有三结合的分工方式,就不会有层出不穷、适应本地情况的技术革新;没有群众化的政治学习、革命动员,就不会有舍生忘死、百折不挠的施工队伍。

古今对照,红旗渠所代表的时代,既突破了封建时期自然灾害加剧土地兼并、贫富分化的历史周期律,又与今日依靠土地财政、资本市场的“基建狂魔”迥然不同,而是洋溢着今天已被人们遗忘的革命热情,展现了别具一格的社会主义式的“基建狂魔”。在旧的发展模式难以维系的今天,未来的路在哪里?红旗渠的建设或许可以为我们提供一些思路和启发。

作者&责编 | 侯农

后台编辑|童话

红旗渠竣工通水典礼 | 图片来源:新浪网

一、林县自古多旱灾,斗米千金人相食!

光绪五年(1879),经历了三年大旱的河南林县,终于迎来了降雨。雨水打起焦黄的尘土,夹杂着久违的水汽,飘进了干瘦枯槁的林县人的鼻孔。劫后余生的寨底村人,竖起一块石碑,谨以纪念刚刚结束的苦难,哀悼死去的亲友:

“这三年来,小麦、水稻,颗粒无收。大米一斗要一千六百文,小麦一斗要一千三百文。穷人们啊,根本买不起这样贵的粮食。人们只能靠树叶、野菜充饥,甚至把榆树皮打成末,拌着柿叶、甘土这种根本不是人吃的东西下咽。有活活饿死的,有生病而死的。一开始还有简易的棺材入殓下葬,后来只能用芦苇编的席子,最后就连席子也用不上了。人们已经饥不择食,无论是死在路上的人,还是已经入土的人,都被当做食物。十个人里,仅有三四人幸存。想到这儿,怎能不令人痛彻心扉?!”[1]

寨底村是幸运的,仍有三到四成人幸存,而小店乡桃科村则仅有不到一成人幸存。根据光绪七年(1881)的石碑记载:“光绪二年的时候,(桃科村)一共有117人,光绪三年、四年之间,人们因为旱灾流离失所、逃离家乡,仅剩11个人。那时,无论是已经下葬的还是未被下葬的死人,都会被吃掉。其中,世代居住在这里的王姓大族曾有四五十口,经此一难,仅剩三人而已。”[2]

翻阅林县的地方志,可以发现,这样的灾难并不罕见:从明代正统元年(1436)到1949年的514年间,林县发生大旱导致绝收的有30次,出现人相食的惨状的就有5次。[3]

林县特殊的地理环境带来了频繁的旱灾。林县位于太行山边,晋豫之间,山连着山,土层稀薄,难以存水,加之季风气候造成的降水不均、人类活动造成的植被破坏,使得这里自古以来就面临严重的缺水和季节性洪水问题,被人称为“守着河水种旱地,背靠高山没柴烧”。

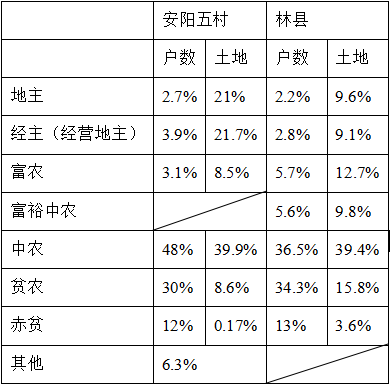

雪上加霜的是,这种恶劣的自然环境进一步造成了土地分配的不平等,20%的土地集中在5%的地主手中:

土地改革前林县土地分配情况[4]

当旱灾来袭的时候,粮价腾贵,地价下跌,中农、贫农不得不通过低价转让土地的方式,购入高价的粮食。一来一去,土地自然就集中到了有资本囤积粮食的地主那里,因此有“大旱发大户,日增百顷田”的说法。[5] 而水资源又是与土地所有权绑定在一起的,地主决定着水井、河流水资源的分配,因此土地集中又进一步造成了水资源分配的不平等。因此,自然灾害不仅没有使人们更加团结,反而使社会陷入了不平等、内卷的恶性循环。

二、林县儿女多奇志,重新安排旧山河

历史上,林县人从未放弃改变自己的命运,元代潞安巡抚李汉卿组织修建天平渠,明代林县知县谢思聪组织修建谢公渠……但是这些水利设施并没有解决林县的根本问题。林县人民仍然等待着历史的重新开始——新中国的成立与社会主义制度的建立。

(一)1959-1960:改天换地的革命氛围

1959年,林县又遭遇了百年一遇的大旱,虽然林县人民因此面临缺水、饥饿的困扰,但类似光绪五年的噩梦并没有重演。因为这个时候出现了新的历史主体——被组织起来的中国人民,他们既有改天换地的勇气,也有改天换地的能力。

这种勇气来自于毛主席农业水利化的号召和“三面红旗”。1956年1月9日,毛主席给周总理写了一封信,主张发挥农业合作组织的力量,发展水利设施建设:“兴修水利,保持水土。一切大型水利工程,由国家负责兴修,治理为害严重的河流。一切小型水利工程,例如打井、开渠、挖塘、筑坝和各种水土保持工作,均由农业生产合作社有计划地大量地负责兴修,必要的时候由国家予以协助……”[6]

1958年11月1日,第一次郑州会议,毛主席在新乡火车站接见豫北地区的县委书记时说:“水利是农业的命脉,要把农业搞上去,必须大办水利。”[7]

在这个号召下,林县县委和当地群众提出“十变”的口号:“旱地变水地、秃山变林山、坡地变梯田等。”[8]在这一过程中,涌现了庵子沟等典型。庵子沟在党支部书记石子红同志的带领下,在山上挖了一万多个鱼鳞坑,修了50多条排洪渠和近百个澄沙坑,打了两眼旱井,挖了一个蓄水池。

1958年1月,林县县委在庵子沟召开了现场经验交流会,制定“重新安排林县河山”的规划,发出“开展一千个庵子沟运动”的战斗号召。兴建英雄渠和弓上、南谷洞、要街三座中型水库。[9]但是1959年的大旱使得河枯井干,刚刚竣工的三座中型水库也都失效了。面对这样的困难,是应该迎难而上,还是就此躺平,承认缺水是林县人永远无法克服的障碍呢?

林县县委书记杨贵没有被困难吓倒,提出了“引漳入林”的设想。这个胆大的提议在县委中引发了不小的争议:人们担心这一工程的规模过大,超出能力范围之外。根据《红旗渠颂》的记录,为了解决这一思想分歧,林县县委下沉到群众中去,参考群众的意见,和群众商量着办。经过调查研究发现,贫农大都(90%以上)举双手赞成建设引漳入林的水利工程,但是中农和富农则“脑子里光装个工分和钱,马上得不到利的事,他们总不想干。”[10]

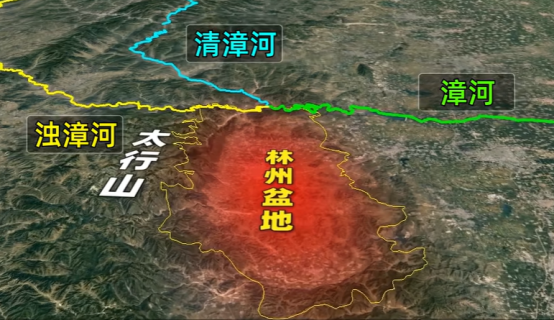

“引漳入林”计划从浊漳河引水进入林县(现为林州市) | 图片来源:B站“三维历史地图”

杨贵后来回忆道:“人民群众引水的内在要求,符合民意;组织群众引水,改变林县贫困面貌,符合党中央的指示;建国前后,特别是合作化以来兴建大大小小水利工程取得的经验,是进行这场大打水仗的组织基础;林县人民勤俭办社,经济上的积累是进行引漳入林的物质基础;党的正确领导,党群、干群的鱼水关系,是取得引漳入林的根本保证。关键是县委一班人敢不敢率领群众出征。”[11]

在如此考虑之后,林县县委做出表率,决定上马项目。

1959年年底到1960年2月,在山西平顺县的支持下,林县用三个月的时间查清了开渠引水的路线,计划通过“引漳入林”使全县70%的土地得到灌溉。但即使在县委经过调研决定施工之后,反对的声音依旧不减,尤其是初期工程全线铺开,导致物资运送不畅、干扰沿线居民生活。

1960年3月,引漳入林工程总指挥部党委扩大会议在盘阳村召开,这场会议决定将施工策略转变为“分段突击”,克服上述问题,并且将“引漳入林”的工程改名为“红旗渠”[12],借此表明自身的合法性来自于三面红旗,即毛主席于1958年8月北戴河中央政治局扩大会议作出《关于农村建立人民公社问题的决议》中提出的社会主义建设总路线、大跃进和人民公社。

(二)1960-1965:总干渠和分水岭的修建

提到“红旗渠”,人们往往会囿于字面意思,误以为红旗渠只是一条引水渠而已,但实际上红旗渠是一个分布在林县全境的系统工程,至少分为四级:“总干渠分三干渠,三干渠分众支渠,支渠下有蓄水池。”

红旗渠的结构 | 图片:作者绘制

建设过程分为两期,前一期修建总干渠和分水岭,第二期修建三条干渠、支渠和蓄水池等。其中第一期工程背负的压力是最大的,其中既有来自大自然的困难,也有来自于上级、来自于群众的质疑和反对。

林县红旗渠示意图 | 图片来源:林风编写:《红旗渠》(农村版),人民出版社,1974年,扉页

总干渠是“引漳入林”的大动脉,起点是山西平顺的侯壁断,末端是林县境内的分水岭,一共长达70.6公里,两者之间的海拔落差为8.824米,因此渠道每向前延伸8公里才可以下降一米。因此,红旗渠很多渠道都是挂在悬崖上的,就是要保证渠道的海拔高度,让河水能够灌溉到更广泛的区域。

既然要改变漳河的流向,首先需要拦截漳河水。修建的过程正值春汛,水量大。人们最初向河中填石头,但都被湍急的河水冲走,最后不得不选择搭建人墙的方式修筑河坝。

1974年出版、由林风编写的《红旗渠》与2011年的《杨贵与红旗渠》对于这一段的叙述略有差别,体现了两个时代对于红旗渠的不同理解,也折射了两个时代的不同风貌。

先来看看离我们更近的《杨贵与红旗渠》一书的描绘:“杨贵和总指挥部、分指挥部领导与民工共商截流方法,突击队中的党团员提出用人墙挡住激流,拼死拼活也要如期实现大坝合拢的想法。杨贵考虑,时下水流湍急,冰冷刺骨,人体截流会不会发生不测?他实在不忍心让民工去冒这个风险。面对艰险,任村大队施工连连长张立方和突击队员们发出了铿锵誓言:‘头可断,血可流,完不成任务不罢休!漳河就是一座刀山,一片火海,我们也要闯!’”[13]

那么《红旗渠》中是如何描述这一过程的呢?

“任村大队的民兵连长张立方心急火燎地说:‘当年毛主席领导我们打败日本鬼子,埋葬了蒋家王朝,今天在人民公社面前,就没有打不赢的仗,水再大,浪再高,咱也得制服它。’

‘没有高吊车,咱有比山高的人。’女共青团员范巧竹昂昂地说。

‘人!’董桃周喜出望外地说:‘石头截不住,咱用人挡。’

‘怎么?说具体些。’张立方追着问。

‘咱大家一齐下,胳膊挽胳膊,在河中间搭一道人墙,挡住激流,然后在人墙下游填沙包,保险成功。’

‘好,好,众人一条心,团结力无穷!’一群女青年也活蹦乱跳地嚷嚷着。

青年人说干就干,边说边解扣子,一窝蜂朝激流用去。这是,董桃周一眼瞧见范巧竹几个姑娘也挤在里边,便大声喊:‘妇女一律不准下水。

‘为什么?’姑娘们头也不回,还是朝前走去。

‘为什么?怕你们顶不住。’张立方一边脱掉棉衣,一边抢到了前头,随声回答说。

‘别门缝里看人,我们顶着半边天哩!’范巧竹不服气地急步跨到了最前边。

‘看看哪一项工程少了俺们妇女的份。’一群姑娘接踵而至。”[14]

红旗渠上铁姑娘 | 图片来源:《红旗渠畔凯歌新》

两相比较,我们可以发现,相比于老版,新版叙述有三个显著区别:

(1)删除了女性角色,掩盖了她们在决策和施工过程中的作用。

(2)“民兵”被改为“民工”,清理掉了当时的革命话语。在毛时代,修建水渠被理解为一场类似于推翻三座大山的革命,既然是“为了革命修渠”,那么建设者也是“兵”,在《杨贵与红旗渠》中,修渠社员则被称为“民工”,修渠则是“任务”。

(3)增加了对当时县委书记杨贵“爱民如子”的描述。《杨贵与红旗渠》特别强调了杨贵对于搭建人墙拦截河水的态度——担心群众的生命安全,但是在《红旗渠》中则没有呈现这一点。换句话说,在《红旗渠》中决策过程被描绘为群众之间的讨论,但是在《杨贵与红旗渠》中则强调顶层决策的重要性。

拦截漳河水之后,还要让河水穿过崇山峻岭,流入林县。其中最为重要的两个工程是鸻鹉崖渠道和青年洞隧洞,分别体现了红旗渠建设过程中如何克服来自于群众和上级的困难。

1960年6月12日,修筑鸻鹉崖渠道的过程中,出现造成9人死亡的重大伤亡事故,因此传出“红旗渠是死人渠”这种说法。该如何发动群众的斗志呢?答案在于组织民兵“学习毛主席《愚公移山》,召开先进人物报告会、忆苦思甜会,层层动员,树立信心,增强斗志”,使群众意识到红旗渠代表了林县人民的根本利益,从而克服畏难情绪,并且组织大会战。[15]

所谓“大会战”,就是由十五个公社的精干成员组成突击队,攻坚克难。《红旗渠》一书记录了当时送往总指挥部的请战书、决心书、挑战书:“我是共产党员,从入党那天起,就把生命交给党安排了,为了共产主义的远大理想,为了征服鸻鹉崖,决心献出我的一切。”“我是共青团员,为了建设社会主义,巩固无产阶级专政,天大的苦难我愿承担。”“我是贫农社员,在苦水里泡大,在战火中锻炼,为把漳河水引入林县,愿在鸻鹉崖上再受考验。”[16]

在这些决心书中,攻克鸻鹉崖这一难关、修建渠道被纳入革命的范围,与建设社会主义、巩固无产阶级专政、实现共产主义联系了起来。杨贵回忆,“鸻鹉崖大会战,总指挥部的干部上工地把手表都放在家里,他们说这是唯一值钱的‘遗产’,准备应付一切不测事件,将生死置之度外。”[17]

参与鸻鹉崖修建的炮手|图片来源:《红太阳照亮林县河山》,第21页

而修建青年洞的最大困难则来自于上级。1960年中苏关系破裂,加之之前出现的瞎指挥、放卫星的问题,中央要求暂停一切建设项目,收缩调整,红旗渠也在其列。但是林县人放不下红旗渠工程,尤其是青年洞这个重要项目,它是漳河水进入林县的咽喉。为了掩人耳目,总指挥部决定暂停其他工程,选拔一些精干的青年负责青年洞的工程。

《杨贵与红旗渠》中讲述了当时的情况:“青年洞开凿正值全国基本建设项目下马的时候,上级经常下来督促检查。为了应付检查,民工们和检察人员捉起了迷藏。他们在青年东对面的崖洞中安置了观察哨,一旦发现检查的车辆,观察哨立刻摆动红旗示意,洞内施工的民工马上放下手中的铁锤、钢钎,山谷中顿时悄无声息。汽车开不上悬崖绝壁,检察人员东看看西望望,不见有人施工,便坐着汽车离开了。随着观察哨绿旗挥舞,山谷中又响起了清脆悦耳的捶击声。”[18]

《杨贵与红旗渠》并没有描绘施工队伍和检查组的矛盾冲突,但是在《红旗渠》中则正面描写了双方的冲突,留下了一段十分有趣的对话,体现了红旗渠工程的特殊性质:“检查组又跑上青年洞工地,看到三百名男女青年,正在抡锤打钎,装药放炮,干得热火朝天,没有一点下马的样子。检查组气势汹汹地问:‘这里谁是领导?’一听这话,在场的青年们不约而同地齐声回答:‘我们都是领导!’检查组又问‘谁当家?’回答得更响亮:‘我们都当家!’这话一点不假,引漳入林是林县人民世世代代的迫切希望,可是在解放前,只能是一个幻想。……检查组气急败坏地说:‘你们为什么不服从命令,在这里偷搞?’一个青年俏皮地回答说:‘我们又插红旗又放炮,汽车跑的哞哞叫,我们正大光明地搞社会主义,这怎么能叫偷搞?’检查组张目结舌,无言以对。”[19]

在那个特殊的时代,要不要修红旗渠,俨然成为了一个政治问题。什么样的“政治问题”呢?两个时代的理解不同。

《杨贵与红旗渠》中只是讲到了当时基本建设下马的要求与红旗渠之间的冲突,因此“政治问题”指的是上级的要求与林县本地民意之间的矛盾。但是,在《红旗渠》的叙事中,这一矛盾被理解为农村生产关系“两条路线”的斗争:

“LSQ一伙仍然念念不忘他们向红旗渠工程下达的‘下马令’。当他们从一小撮敌人‘告状’那里知道红旗渠工程并没有下马,有的人便暴跳如雷地拍着桌子大骂起来,胡说:‘林县县委左倾阴魂不散,死抱着红旗不放,决没有好下场。’随着下来了三道四道下马令,力逼红旗渠全部停工,县委领导同志被扣上了‘死官僚’的大帽子,强行撤职,勒令检查。……

(检查组)一面责令生产队从修渠工地上往回要人,一面宣扬‘三自一包’‘四大自由’的黑货,搞试点队,推行包工包产到户,牲口分散喂养,私分集体树木,废除人民公社集体经营的各项管理制度,还说什么‘是取消这条清规戒律的时候了’。”[20]

或许有读者要问了,红旗渠的建设跟包产到户有关系吗?表面上无关,但实际上大有关系。参与红旗渠建设的民兵都来自林县的生产队,他们建设红旗渠是可以算工分的,人民公社的这种分工、分配方式为红旗渠的建设提供了劳动力来源。

如果实行包产到户的话,那么农民们肯定会选择把精力都放在自家的田上,而不是集体的水利工程上。此外,如果将土地、树木都承包给个人的话,那么红旗渠建设过程中开山炸石、割草砍树就不会那么容易,是否要赔偿?是否要繁琐的协商?因此,人民公社的生产关系是红旗渠得以产生的条件。如果这个基础动摇了的话,那么在当时的条件下,红旗渠必然会半途而废。

1961年7月,青年洞正是在这样的政治压力下贯通了。

转机来自于1962年9月的八届十中全会,毛主席批判“单干风”、“包产到户”,提出“千万不要忘记阶级和阶级斗争”。次年年初,河南省委赞扬红旗渠是“符合毛主席提出的奋发图强,自力更生,勤俭建国的方针的,是共产主义式的建设工程,要坚决搞下去。”[21]并且向国家水利电力部报送,申请纳入国家基本建设项目。1963年12月25日,国家计委委托水电部作出《关于引漳入林红旗渠灌溉工程续建任务书的批复》。从此,红旗渠工程正式纳入了国家基本建设项目。[22]

1965年4月5日,红旗渠总干渠分水岭建设完成,最终将漳河水引入了林县。然而,一期工程的胜利完成却伴随着一场意料之外的天灾。

1964年冬天到1965年夏天,将近两百多天没有下过一场透雨,大部分水井、水库都干涸了,许多村庄连吃水都发生了困难。虽然总干渠和临时一干渠和二干渠申家岗段可以使用引入的河水,使得渠水流经之处,绿意盎然;而渠水未到之处,禾苗枯焦。[23]但是由于没有建设其他干渠和配套工程,因此漳河水只能白白倾泻在石河滩里,让人们有些沮丧。

在这一背景下,县委组织参观团去大寨学习,亲眼见到虎头山下的层层梯田,内心非常激动,重新鼓足干劲。争取三年的工程一年完成,发动了20万的修渠大军(林县的总人口约为70万)[24],开始了第二期工程的建设。

(三)1965-1969:三条干渠与支渠的修建

一期工程主要集中在林县西北部,而二期工程则遍布林县各地,通过修建三条干渠以及如毛细血管一般分布在林县地表的支渠、蓄水池将引来的漳河水输送到林县各地。因此,二期工程是全面开花,发动了林县各地的人民群众,从七十多岁的老人到十几岁的儿童,从学生到厂矿职工、机关干部,都参与其中。得益于人民公社的动员力量,从1965年到1966年,短短一年间,就完成了三条干渠的建设。

其中一干渠工程最重要工程是桃园渡桥、大渡槽。所谓渡桥,就是河、渠、路三者结合在一座桥上。这座渡桥由采桑公社的南景色、南采桑和南峪三个大队的三百名社员担任建设工作。他们创造性地改脚手架的木柱为石柱,从而减少了对于木料的需求,只用了103天就完成了桃园渡桥的修建。

二干渠的主要工程有夺丰渡槽。从1965年12月着手备料,1966年2月14日开始施工,4月5日竣工,前后只用了50多天。

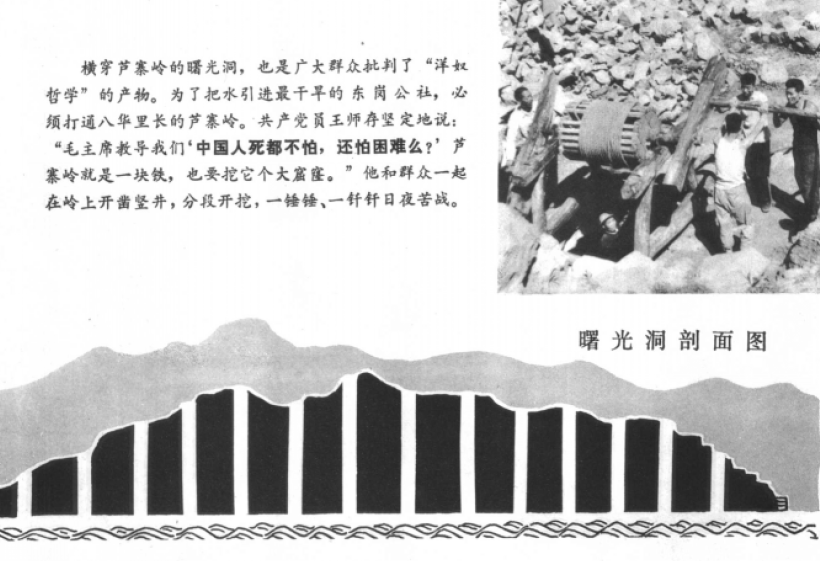

三干渠的重要工程有曙光大渡槽和曙光洞。其中全长550米、高16米、29孔的曙光大渡槽仅仅用两个月的时间就已经完成了。

长达4公里的曙光洞也仅仅用三个月就挖通了。

曙光洞结构图|图片来源:《红太阳照亮林县河山》,第32页

三条干渠于1966年4月22日全线贯通,全县水浇地达到了60万亩。最后,在总渠和三条干渠的基础之上,建设小型水库、水塘、蓄水池,用于富水期、枯水期的调节,从空中看去,就像一条藤上长满了一串果实,因此林县人将这种水利模式称为“长藤结瓜”。

总的来看,红旗渠的建设持续了九年多的时间,从1960年2月开工拦截漳河水,到1969年7月9日为止。建设的渠道总长度达到827.465千米,一共削平一千多个山头,总工程量达到,挖土方6730614立方米(相当于边长为188米的立方体),挖石方7350560立方米(相当于边长为194米的立方体),垒石方4096574立方米(相当于边长为160米的立方体),铸造混凝土18826立方米(相当于边长为26.6米的立方体),投工4126.6万个,投资7767.6万元(其中国家投资1477.17万元)[25],使得林县的水浇地从1949年的不足1万亩扩大到54万亩,真正实现了“重新安排林县河山”的雄壮口号。

周总理曾自豪地告诉国际友人:“新中国有两个奇迹,一个是南京长江大桥,一个是林县红旗渠。”

三、昔人已随红旗去,此地空余红旗渠

1992年8月22日,一个闷热的盛夏夜晚,沉睡的林县人被一声巨响震醒。人们惊讶地发现,红旗渠总干渠被炸出了一个巨大的口子:“被烈性炸药炸塌的第一处渠墙高8米,长25米,第二处高8米长6米,两处共有长31米的渠墙被彻底摧毁,有60 多米的渠墙发生位移、裂缝和松动。时每秒流量达79个立方的红旗渠渠水宛如一群脱缰的野马,从90米的高处飞流直下 ,直袭林县盘阳村的田野、村庄、村办企业。两三吨重的岩石被水冲漂到数十米之外,几人合抱粗的大树被连根拔起……”[26]

是谁炸的红旗渠?为什么当年的丰功伟绩竟成为眼中钉、肉中刺,是谁必欲除之而后快?

矛盾还是在于水资源。1977年,同样从漳河引水进的邯郸跃峰渠建成,此后效仿红旗渠引漳河水的水利设施日益增多。进入80年代,随着漳河水量的下降,周边县市和林县一样,面临着的水资源短缺的问题。因此三省围绕着仅有的水资源展开了系列斗争。

1984年1月,1959年被平顺县搁置的水电站计划重新启动。石城村在红旗渠首拦河坝左侧修建水电站,河北白芟村村民和山西平顺县石城村结成利益同盟,由河北方面出自37万修建水电站,山西得电,河北得水。导致红旗渠的水量减少2-3个流量,面临断流危险,使得河南盘阳村村民和白芟村村民势不两立,互不来往。

1991年冬天,林县在白芟村跃峰渠第二取水处对面修建水渠,争夺水资源。这一行为让白芟村村民如坐针毡,组织村民进行激烈的反抗,这一矛盾最终激化为1992年8月22日晚的爆炸。[27]

虽然红旗渠被炸事件引起中央高层震动,但是因为引发了地方上的激烈矛盾(群众组织起来要械斗报仇),且河南河北的警方都找到了有利于自己的证据,最终却不了了之,没有一人受责。

1993年,中央高层设立了由水利部直辖的漳河上游管理局,试图统一解决漳河上游三省之间长达数十年的“ 夺水纠纷”,但是矛盾依旧存在:1997年春,河北涉县白芟村与河南林县前峪村因“水利施工”发生大规模械斗。1997年6月,河北白芟渠连续4次被炸。1999年3月,河北省黄龙口村和河南省古城村爆发了大规模的激烈土炮战。2000年,漳河沿岸两省再度因建水电站发生严重水事纠纷,漳河管理局派驻处室数度协调仍难见成效……

2005年,漳河上游管理局颁布了《漳河上游水资源规划大纲》,据水利权威部门称,这是根据漳河两岸的具体情况制定的一个系统调配方案。但是矛盾并没有解决,2015年的一篇学术论文总结:“漳河上游流域水事秩序处于脆弱的稳定状态,大规模破坏水利工程、群体性流血事件、影响社会稳定的案件发生可能性在降低。但是,三省之间对水资源的竞争性开发利用仍然极其迫切,尤其是上下游晋冀、晋豫政府之间对水资源权属和控制已成为省际水事纠纷的焦点。”[28]

截至2008年,漳河上的水利工程 | 图片来源:《中国国家地理》2008年第5期

在水资源纷争的另一面是热闹的旅游业,红旗渠分水岭等附近一些水利设施被开发为旅游项目,配合红旗渠纪念馆,成为当地创收的来源。食物主权的一位志愿者参观后说:“先到纪念馆……情感上很浓郁。很多人不懂(修建红旗渠)这个事有多难……开车去青年洞要二十公里左右,这个景区商业化严重,景点味比较浓,景点配置大家懂的,制造了很多景色类的观景,但是可以近距离看到红旗渠,和最重要的青年洞。如果人民币玩家,摆渡车,索道缆车都整上,半天够,我们是纯走,大概这些八点到一点结束。走路五六公里左右。景区是这些,但是想感受一千五百公里的红旗渠肯定是不够,然后我们开始搜红旗渠十大工程,想去看,然后这些地方,都散落在乡村里面,没有具体地标,我们吃完饭三点左右开始找,预计找三个,结果只找到了一个半。期间还经历了各种盘山公路,然后林间小路,有一段路都有点腿发软,因为好久看不到人看不到车,路边都是杂草和只够一条车同行的路。”

显然,水资源的纷争与旅游业的热闹取代了当年的革命氛围,成为红旗渠今天的主要面貌。

四、今日重访红旗渠,历史遗产不能忘

回望历史,建设红旗渠不仅需要大量的劳动力投入,还需要高超的设计建造技术、良性的地域协调机制,即使在今天也不是一件简单的事情。那么,面临物资短缺、技术落后等问题的六十年代,林县人们依靠什么力量完成了这样一个伟大工程呢?靠的就是1958年提出的“三面红旗”,靠的就是那个时候,全国上下洋溢着社会主义热情和社会主义制度创新。

(一)公有制,好办事

人民公社是建造红旗渠的根本制度保障。一大二公为土地整合、劳动力动员、物资调配创造了条件。1950年,城关区修筑爱国渠的过程中,因为土地私有造成了很大的局限:“城关区的翻身农民要修一条十六华里长,可浇地四千亩的爱国渠,为了绕过一块界地石,就绕了七十多道弯。”[29]

另一方面,和当时中国大地上的许多水利工程一样,建设红旗渠是从生产队中抽调劳动力,参与建设的人可以记工分:“全县每个生产队去两个人……也不会耽误多少生产。还像修英雄渠那样,谁去谁带着吃的,带着家具,国家也不会花多少钱。”[30]

如果像今天一样,参与建设的工人都是为了挣一份工资的话,那么除非工资极高,否则不会迸发出修渠社员任羊成、路银那样舍生忘死的热情。如果村里的干部都是忙于自己的私人产业,想着自己发财挣大钱的话,那么他们是无法抽出时间来参与集体事业的建设的。

除此之外,当时的地域协调机制也十分有趣。虽然70年代出版的《红旗渠颂》、《红旗渠》等报告文学都略过了河南、山西两省协商的过程,但是红旗渠位于河南、河北、山西三省的交界地带,引水工程必然牵涉到省一级的协调,而水资源的总量是有限的,引水必然会对水源地、下游产生影响,如何平衡各方的利益是一个无法回避的问题。

早在1960年1月,林县县委决定实行“引漳入林”的计划并了解情况之后就发现,红旗渠计划与山西长治平顺的水电站计划产生冲突,因为平顺的水电站和红旗渠都需要水的势能,如果建设红旗渠,那么水电站就无法按照原定计划建设,发电量会大大减小。面对这一情况,河南省委就向山西省委写信请求协调。当时山西省委书记就是推动山西首批示范农业合作社的陶鲁笳。

80年代,陶鲁笳曾跟杨贵说:“战争年代,太行五地委驻在林县,当时我在地委工作,知道林县缺水的苦难。我以为你杨贵引入林,也不过是修条小渠解决吃水,没想到你竞然修了那么大一条人造天河,被周总理称为新中国的奇迹,你为林县人民办了件大好事。我曾给晋东南地委的同志说要支持红旗渠,平顺县委领导来省里开会,我也给他们说,林县有什么困难一定要支持。”[31]

而作为红旗渠水源地的平顺县也是著名的西沟村(申纪兰、李顺达)的所在地,这两个农业合作化、集体化的典范就这样联系在了一起。

在陶鲁笳的支持下,山西省委于1960年回应河南省委关于修建引漳入林工程的信件说:“关于林县从浊漳之辛安以下引水问题,我们已给来此间的林县两同志,把详细情况谈了,现在给你谈一下,请能谅解……。我们为解决长治工业用水,要用辛安以下的几个自然跌差发电,因此和林县引水就发生矛盾。我们意见:在侯壁断以上林县引水已无可能。否则,就不能保证电站出量1万千瓦以上和长治提水之需要,在侯壁断以下至马塔这一段,我们原计划还可有两处可以发电3000千瓦以上,供平顺提水灌溉之用。为了照顾林县引水,我们考虑可改为小型发电,有多少,算多少……。因此,建议林县引水工程按此设计……”[32]

为了妥善解决修建红旗渠过程中在平顺县境内占用山坡、耕地、树木、房屋的问题,让平顺县人民可以分享红旗渠的效益,林县人民委员会和平顺县以及石城、王家庄两个人民公社协商,于1962年8月15日在平顺县石城、王家庄召开会议,签订了《林县、平顺县双方商讨决定红旗渠工程使用权的协议书》。协议规定林县赔偿平顺县36万余元,平顺确保渠线的安全与正常通水。[33]

对比80年代以来围绕红旗渠的地方械斗,乃至爆炸案件,60年代的沟通协商展现了另一种协调地区利益的方式。在水资源有限、不稳定的季风气候的条件下,人类必须协调好部分与部分的利益,形成一个总体,再来协调人与自然之间的物质变换过程,否则就会用部分利益取代整体利益,最终造成自然资源的短缺甚至耗竭,进而损害整体利益。而要做到这一切,必须以公有制为基础。

(二)土“专家”,接地气

1958年,黑龙江北安市庆华工具厂最先提出“两参一改三结合”,这种分工方式很快普及各地。[34]红旗渠建设过程中也体现了工人、管理者、技术人员三结合的方法,通过集体智慧克服施工困难。

“红旗渠第一期工程……开始施工时,没有一张技术图纸,没有一台施工机械,没有一个工程师,甚至连搭脚手架的材料也很少。”[35] 但正是“在游泳中学会游泳”、“做中学”的过程中,全县锻炼出一支500多名的水利技术员队伍——他们能测、能绘、能施工,并且还创造了“简易水平仪”和“盆面测量法”,被群众称为“土专家”。[36]林县的工程队后来还成功竞标美国科罗拉多大峡谷的公路建设,在悬崖上建造了一条类似于红旗渠的公路。[37]

其中,白家庄空心坝的设计是一个典型案例,体现了三结合的分工方式的创造力。红旗渠总干渠穿过连绵不断的山岭沟谷,到白家庄村西时被300多米宽的浊河拦住去路。该河是季节性河流,平时干涸断流,汛期时洪水下泄上千个流量。由于这儿的渠线较低,和河床一般高,既不能架渡槽,也不能修涵洞,该怎么办?

不能建设渡槽,三结合小组创造了空心坝这种模式,坝体中间流的是红旗渠,坝体之上是浊河水。这一方案得到了石匠等一线修渠社员的认可,但是却被水利专家否定了。《红旗渠》中这样描述了当时的场景:“有一位专搞水利工程设计的人,下车伊始,不问情况就断言:‘在这种地方修渠,必须建一座钢筋水泥渡槽,光设计要八个月时间才行。’修渠社员拿出三结合小组的设计图纸请他提意见,他看了肄言,漫不经心地说:‘搞设计不简单,这么大的工程你们能行?’他又问:‘你们这个设计有没有理论依据?’群众说:‘有,就是毛主席的《实践论》。’他否定了三结合小组的方案,装腔作势地说:‘要我来,就得听我的,没有工程师签字的设计图纸,不能施工。’说完就跳上汽车回城里去了。”[38]

1960年2月,白家庄空心坝工程由东姚公社始建,后因上级干涉而停工。1962年10月1日,该工程再次开工建设,历经一年半竣工。

除了建筑技术以外,人民群众还开创了符合当地情况的炸药、水泥制造技术。老年人把“一硝二黄三木炭”的做火药技术传给了年轻一代,年轻人又根据新要求新技术,发展提高了土办法。他们把硝酸铵配上锯末、煤面、干牛粪,制出了省原料、效力大的新炸药。[39]群众还创造了明窑堆石烧灰法,自己动手创办水泥厂,从而拉动了林县本地小工业的发展。

这一现象背后是取消知识的学院化。红旗渠建设过程使用“土办法”并不是排斥现代科学,反对更先进的火药、水泥、建筑技术,而是排斥现代技术的社会形态——理论与实践的分离、脑力劳动与体力劳动的分离、技术人员与实操工人的分离。在资本主义的工厂中,智力和劳动过程的分离,工人、技术员的智慧创造最终对象化庞大的机器和工场,成为与其相敌对的、异己的力量。在半殖民地半封建社会中,现代技术是被殖民者、少数本地精英垄断的,被殖民者只有服从和仰望的资格。

1971年,中国大使馆在刚果放映《红旗渠》、《南京长江大桥》两部纪录片,在刚果引起了热烈的讨论。这一文化交流活动提醒我们,可以在第三世界的视野下审视红旗渠工程。

作为前殖民地,中国、刚果等国都缺少技术积累、资本积累,面对这样的困境时,是选择依赖旧的发展路径,寻求外援,还是走一条自力更生、艰苦奋斗的道路呢?是选择依靠旧的知识分子,还是依靠人民群众呢?

法农在《全世界受苦的人》——写于1961年,对当时非洲新独立的民族国家进行了内在批判性的反思——中一语中的地说道:“假如我们谨慎地使用只有法律或经济学学士才能听懂的语言,那很容易证明,群众应该被引领。但如果我们使用具体的语言,如果我们没有居心叵测地要使问题复杂化,以此摆脱人民的话,我们就会发现,群众能够听懂所有的区别、所有的诀窍。使用技术性的语言,意味着我们决心把群众视作门外汉。这种语言几乎无法掩盖演讲者想要欺骗人民,将人民拒之门外的企图。把话说得晦涩难懂是一种伪装,其背后显现出更广泛的剥削意图,即想要同时剥夺人民的财产和人民的主权。”[40]

这段话很好地总结了红旗渠工程中的群众性的知识生产对于传统知识分子的超越。只有这种知识生产,才能够让第三世界真正摆脱对于旧的殖民者、压迫者的依附关系,才能让人民群众真正站起来。

(三)学政治,力量大

法农曾说过,“如果造一座桥,无法增进造桥者的觉悟,那不如不造这座桥,让公民继续游泳或乘船过河。桥不应该是从天而降的,不应该由一名突然出现的‘救星’强安在社会景观之中,相反,桥应该出自公民自身的力量与智慧。”[41]

红旗渠无疑是一个增进造桥者、增进中国人民觉悟的工程。红旗渠不仅改变了林县的自然环境,更是在这个工程的锻炼中,重塑了林县人民、干部的面貌。做到这一点的关键,就在于在红旗渠的建造中贯彻政治。红旗渠的建造过程使群众政治化,认识到自己应当是自己命运的主人,使群众的组织能力得到了锻炼;也使干部政治化,认识到自己应当为人民群众的整体利益,而不是为个人利益奋斗。

在曙光洞附近的蓄水池,标语写着:“政治是统帅,是灵魂。” | 图片来源:食物主权志愿者摄于2024年2月17日

首先,在工程的决策阶段中,红旗渠扎扎实实地走了群众路线,摸清楚群众对于工程的真实看法。这是一件说起来简单,但是做起来难,做好了更难的事情。杨贵回忆自己和县委决定实施引漳入林计划中遭遇到的各种困难,有人说他过左,有人批评他过右,有人提醒他不要大动干戈,多做事就容易多犯错。那么他是如何顶住压力的呢?就在于林县县委结合了群众,他知道红旗渠不是一个向上邀功的工程,而是林县人民自古以来就有的迫切期盼。那么,要不要顶住压力做下去?当然要。

其次,在施工过程中,强化政治学习,提升对于红旗渠工程的认识,不仅仅是为了解决水资源短缺的问题,更是为了革命,为了建设社会主义而修渠。这种政治学习必须与实际的建设结合起来,不能是两张皮,总结起来就是“抓革命,促生产”。总有人认为这是唯心主义的唯意志论,实际上这是因为他们将生产力简单地理解为机器的进步,忽视了新的社会关系同样可以形成新的生产力。这里的革命不仅仅是意识的革命,更是意识革命之后组织方式、分工方式的革命。

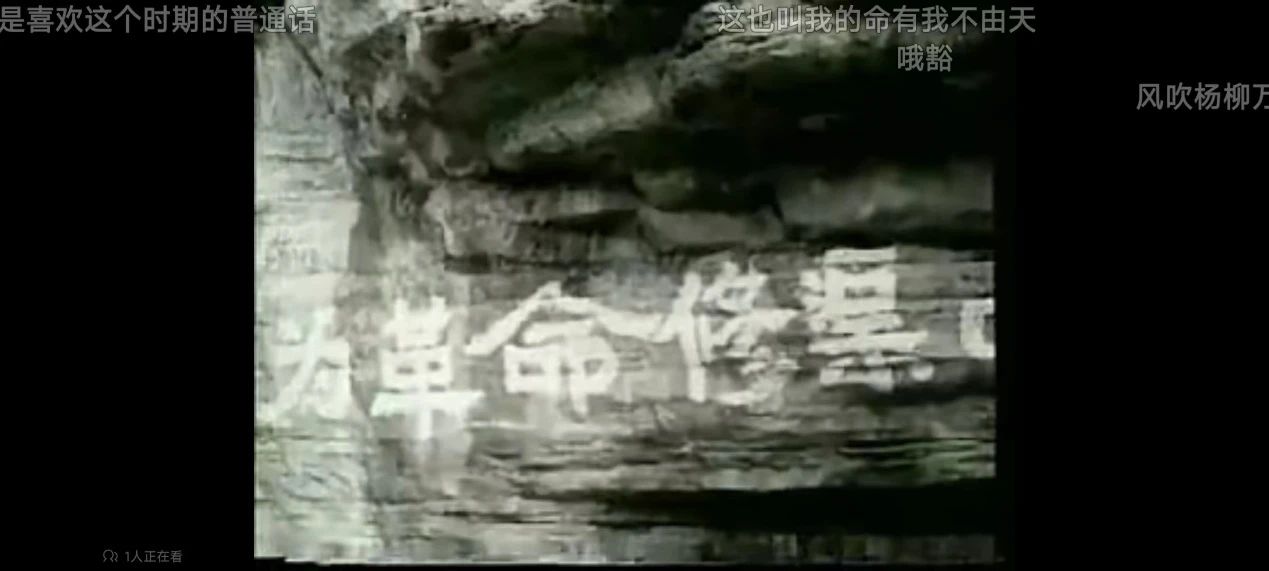

红旗渠工地上“为革命修渠”的口号|图片来源:《红旗渠》(1971)剧照

举一个最典型的例子,就是农业合作化运动。1951年4月,山西省委(陶鲁笳任省委书记)关于巩固提高互助组,试办农业社的报告,但是报告被华北局否定,认为农业合作化要在工业化的基础上才能实现。与之相反,毛泽东则肯定了山西省委的报告,毛泽东在找刘少奇、薄一波谈话时说:“既然西方资本主义在其发展过程中有一个工场手工业阶段,即尚未采用蒸汽动力机械,而依靠工场分工以形成新生产力的阶段,则中国的合作社,依靠统一经营形成新的生产力,去动摇私有基础,也是可行的。”薄一波回忆当时的情况说:“他讲的道理把我们说服了。”[42]

同样的,红旗渠建设过程中遇到难题的时候,都会组织修渠社员学习老三篇、《实践论》、《矛盾论》等著作,让群众认识到矛盾的客观存在,革命就是去克服、转化矛盾,认识到“苦熬”是没有前途的,只有“苦干”才能改变林县人民的命运。换句话说,通过政治学习,修渠社员能够意识到自己作为劳动者和劳动过程的紧密关系,修渠不是给大队干部、县委干部修的,不是为了几个工分而已,而是为了改变自己的命运,改变林县的命运,乃至改变中国的命运。

工地上学习毛泽东著作的修渠社员|图片来源:《红太阳照亮林县河山》,第7页

此外,政治学习的主体不仅仅是普通的修渠群众,同样包含干部。如果我们按照庸俗的观点,将“政治”理解为基于个人利益的办公室政治、升迁政治、派系政治的话,那么似乎干部往往精通此道;但是如果我们将“政治”理解为阶级政治,理解为人民群众服务的意识和能力的话,那么这是需要实践锻炼、改造才能获得的。杨贵在“三同”的基础上总结了林县干部的“五同”——同吃、同住、同劳动、同学习、同商量解决问题,其中就包含“同学习”[43],换句话说,红旗渠工程既是一所理科学校,培养了大批“土专家”,同时也是一所文科学校,培养了政治化的群众和政治化的干部。

从1958年开始,中国逐步摆脱苏联道路,独立探索社会主义建设的方向,这其中有教训,也有经验。当我们回望过去,审视红旗渠精神的时候,对它的理解不能停留在“独立自主、自力更生、艰苦奋斗”的抽象表达上,对它的缅怀不能停留在“赓续”红旗渠精神的空洞口号上,更应该回到历史当中,分析这种精神在60年代生成的原因,看到人民公社的集体经济、三结合的技术路线、群众的政治学习等新中国探索出来的制度创新在其中发挥的关键作用。

注释:

[1] 林风编写:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第3页。原文为:“三年间,无麦无禾。大米一斗(相当于现在的12.5斤),一千六百文(相当于一两银子,道光继位之前,一千文兑换一两白银,即37.3克,但是鸦片战争之后,大量白银流出中国,造成白银短缺。到了光绪年间,一千五百文才可以兑换一两白银。因此大约是一两银子一斗米),小米一斗,一千三百文。人苦无钱,难买粮食。众所食者,树叶野菜,更有非人所食之物,柿叶甘土,也皆和榆皮为末食之。有饥而死者,有病而死者,起初用薄木小棺,后用芦席,嗣后即芦席也不能用矣。死于道路者,人且割其肉而食之,甚有已掩埋犹有刨其尸,割其肉而食之者。十人之中,死有六七。言念及此,能不痛哉。”

[2] 《林县志》,河南人民出版社,1989年,第208页。原文是:“光绪二年间,共计男女一百一十七口,自三、四年间,流离死亡,仅存男女十一口。斯时,尸骸有未葬而窃食者,有已葬而窃食者。王姓世居其庄,男女四五十口,自光绪三、四年间,流离饿死者,仅存三人而已。”

[3] 《林县志》,河南人民出版社,1988年,第71-77页。记录了林县明正统元年以来发生的各类自然灾害。

[4] 左侧列的数据来自于中共太行区党委政策研究室的《新区的社会情况调查》(1946年9月),收录于《河南解放区的土地改革》,第201页。这个统计是抽取了安阳地区五个乡村的土地分配情况。根据这个情况调查,有的村子土地分配更加不平等,比如马头涧村5%的地主占有62%的土地。4%的富农占有10%的土地。右侧列的数据来自于《林县志》,河南人民出版社,1989年,第121页。安阳地区从1946年开始进行土地改革,之所以地主富农的土地占有比例,相对低;可能已经脱离了原初的占有状况。因为,该地抗日战争时期就是老根据地,可能已经在八路军组织农民的斗争中间,出现过“中农化”的第一步地权平均过程,所以,到了土改时期,地主富农占地比例和人均占地数量,都看起来不太高。

[5] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第4页。

[6] 《建国以来毛泽东文稿》第6册,中央文献出版社,1992年,第4页。

[7] 杨贵:《红旗渠建设的回顾》,收录于《红旗渠志》,北京三联书店,1995年。

[8] 舒畅、刘勇、纯青编著:《红旗渠 建设卷》,中国和平出版社,1999年,第10页。

[9] 舒畅、刘勇、纯青编著:《红旗渠 建设卷》,中国和平出版社,1999年,第11-12页。

[10] 《红旗渠颂——林县红旗渠报告文学集》,河南人民出版社,1974年,第17页。为什么在建设红旗渠这个问题上,贫农更好组织起来,而中农和富农却难以被组织起来呢?人们往往因为共同的“利益”而组织起来,这里的利益是中性的,既包括集体利益也包括私人利益。中农和富农已经占有了比较多的私人财产,因此在长期的生产生活过程中形成了较为牢固的私有制观念,建设红旗渠并不会显著增加他们的私人利益,反而要多承担很多辛苦,因此不积极。其心态类似于杨朱,“损一毫利天下,不与也”。而贫农一穷二白,深受缺水之苦,在当时公有制的条件下,没有强烈的私人利益和集体利益的区分。

[11] 杨贵:《红旗渠建设的回顾》,收录于《红旗渠志》,北京三联书店,1995年。

[12] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第28页。

[13] 郝建生、杨增和、李永生:《杨贵与红旗渠》,中央编译出版社,2011年,144页。

[14] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第30页。

[15] 郝建生、杨增和、李永生:《杨贵与红旗渠》,中央编译出版社,2011年,第150页。

[16] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第37-38页。

[17] 杨贵:《红旗渠建设的回顾》,收录于《红旗渠志》,北京三联书店,1995年。

[18] 郝建生、杨增和、李永生:《杨贵与红旗渠》,中央编译出版社,2011年,第158页。

[19] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第54页。

[20] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第52页。杨贵自己对于这一事件的回忆:1961年,国际上帝国主义封锁我们,赫鲁晓夫逼债,加上自然灾害造成的恶果,处于国民经济暂时困难的第三个年头,人民处于饥饿中。红旗渠建设经受着严峻考验,资金、物资供应很紧张,一部分干部群众对建红旗渠认识不一致,有怨言,不满情绪越来越大,给县委带来很大压力。7月初,中共中央书记处书记、国务院副总理谭震林在河南省新乡县七里营公社蹲点,参加了新乡地委在豫北宾馆召开的会议,纠正村“左”的错误。有人趁机向领导同志反映说“ 林县群众没有饭吃,把树皮都剥光了。县委为高举红旗不顾群众死活,还在大搞红旗渠建设。”领导同志听后,误认为林县情况严重,批评林县县委:“左”的阴魂不散,死抱着红旗不放,生活这样困难,还在继续修建红旗渠,县委书记杨贵是个死官僚,要撤销他的职务。参见杨贵:《红旗渠建设的回顾》,收录于《红旗渠志》,北京三联书店,1995年。

[21] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,60-61页。

[22] 郝建生、杨增和、李永生:《杨贵与红旗渠》,中央编译出版社,2011年,第182页。

[23] 宋燕:《红旗渠:传奇与尴尬》,《中国国家地理》2008年第5期。

[24] 舒畅、刘勇、纯青编著:《红旗渠 建设卷》,中国和平出版社,1999年,第11-12页。

[25] 《林县志》,河南人民出版社,1989年,第207页。

[26] 姚海鹰:《红旗渠的前世今生 争夺水源竟演恶性炸渠》,《新周报》2004年10月26日。

[27] 姚海鹰:《红旗渠的前世今生 争夺水源竟演恶性炸渠》,《新周报》2004年10月26日。

[28] 李占伟、牛富:《漳河上游水事纠纷及解决对策探索》,《海河水利》2015年第2期。

[29] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第14页。

[30] 林风:《红旗渠颂——林县红旗渠报告文学集》,河南人民出版社,1974年,第16页。

[31] 郝建生、杨增和、李永生:《杨贵与红旗渠》,中央编译出版社,2011年,第127-128页。

[32] 《林县志》,河南人民出版社,1989年,第209-210页。

[33] 《林县志》,河南人民出版社,1989年,第233页。

[34] 李思慎:《李立三与“鞍钢宪法”》,《党史博采(上)》2019年第9期,第33页。

[35] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第44页。

[36] 舒畅、刘勇、纯青编著:《红旗渠 建设卷》,中国和平出版社,1999年,第19页。

[37] 宋燕:《红旗渠:传奇与尴尬》,《中国国家地理》2008年第5期。

[38] 林风:《红旗渠》,人民出版社,1974年,第63页。

[39] 舒畅、刘勇、纯青编著:《红旗渠 建设卷》,中国和平出版社,1999年,第21页。

[40] 法农:《全世界受苦的人》,汪琳译,东方出版中心,2022年,第161页。

[41] 法农:《全世界受苦的人》,汪琳译,东方出版中心,2022年,第172页。

[42] 薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,人民出版社,1999年,第191页。

[43] 杨贵:《红旗渠建设的回顾》,收录于《红旗渠志》,北京三联书店,1995年。