张艺英 马黎|政治动员视野下的集体经济发展路径——以人民公社时期四川战旗大队为例

来源: 开放时代杂志 发布时间:2024-04-23 阅读:1763 次

导 语

人民公社时期的集体经济常与“一大二公”“大锅饭”“资源配置低效率”等负面词汇相提并论,事实真的如此吗?实际上20世纪70年代末的多方面研究显示,并不是所有生产大队的集体经济都搞得不好,而是30%的大队搞得好,40%虽然存在严重问题,但仍可维持,还有30%搞得很差,不能轻易地重新组织起来。

本期推文以四川战旗大队为例,讨论集体化时期群众积极投入集体生产的内在动力来源。作者认为我国前三十年的集体经济发展受制于宏观制度和环境的制约,战旗大队的成功源于对宏观制度的突破,依靠的是党支部和干部的带头作用、半军事化的民兵组织、创新内部分配激励制度,以及社会资本等非制度因素。

编者认为对于宏观制度的讨论不能以偏概全,譬如国家工业化对农业资源的抽取客观上对农民、农村发展的积累是不利的,但是事事争先、自力更生等这些精神正是在政治动员激励下、不断组织学习国家文件的过程中慢慢形成的,工分激励、社会资本的积累与宏观制度不是背道而驰的。自上而下的宏观制度不应被视为是束缚群众发挥内在动力的制约因素,它与基层的因地制宜实践也不应该是对立关系。我们要在这个案例中看到战旗大队领导如何与群众展开合作,在制度结构下调动起人民的社会主义积极性,进而促进集体经济发展。

作者|张艺英(西南大学乡村振兴战略研究院)马黎(重庆大学法学院)

责编|姜饼

后台编辑|童话

1977年,生产队的壮劳力往地里运送土杂肥|图片来源:搜狐网

一、导言

2021年中央一号文件提出,要基本完成农村集体产权制度改革的阶段性任务,发展壮大新型农村集体经济。“新型农村集体经济”所对应的是“传统农村集体经济”,大家一般把它当做人民公社的“遗产”,在初级农业合作社时期萌芽,高级农业合作社时期形成,人民公社时期趋于稳定。可以说,自1962年《农村人民公社工作条例修正草案》颁布,我国农村集体经济制度基本形成,在该体制下,实行“三级所有、队为基础”的生产与分配原则,即土地等生产资料归人民公社、生产大队、生产队三级所有,以生产队为生产与核算单位,实行按劳分配的分配原则,生产大队和生产队负责公益事业和社员福利等。

新时期之初,这一制度被知识界批判为乌托邦的,追求绝对平均主义的“农业社会主义”思想,认为正是这一不符合马克思经典理论的合作化和集体化(生产关系的变革先于生产力)路径导致了我国生产力的落后和农民的极度贫困。知识界的激进思潮进一步强化了主导农村改革的中央领导人对这一制度的否定性认识,导致新时期历经1978年—1982年四年争论的农村改革最终以1982年的中央一号文件承认“包产到户”“包干到户”的合法性而结束。

然而,根据邓力群的回忆,当时热衷改革的中央高层和知识界的主要目光都聚焦于安徽等地区的“包产到户”经验上面,“而对于当时坚持集体经济的好典型,如刘庄、华西、窦店等,不在我们的视野之内,当时也没去也没提……”这导致原本是倡导的多种生产责任制,最终却只推行了家庭联产承包责任制这一种形式。

尽管早在全国完成家庭联产承包责任制改革的1985年,当时中央农村政策研究室的一些人士就认识到,“大包干后续变化引发出来的问题,显得远比它所已经直接解决了的问题来得更为广泛和深刻”,但无论是官方宣传还是新古典主义经济学家,都延续了我国集体经济低效率这一前提假定。目前学界关于人民公社时期的集体经济研究,主要集中在集体经济的生产效率、集体经济组织、工分制的分配制度、土地集体所有制等问题上。集体经济常与“一大二公”“大锅饭”“产权不清”“资源配置低效率”等词汇相提并论。一般认为,该时期的集体经济虽然奠定了农村社会主义生产关系的基础,有力地支持了国家工业化和国防建设,但由于工分制下分配的平均主义以及集体制下劳动管理监督的困难,加上农民没有退出集体的权力,只能以降低努力和不合作应对,因此该时期的农业生产和集体经济整体上是低效率的。

不可否认,在“大跃进”(1958年—1960年)和“文化大革命”的前几年(1966年—1969年)的特定阶段中,我国的集体经济出现过绝对平均主义导致的低效率和农业危机,但在其他的大多数时间,我国集体制下的农业生产一直保持较为稳健的发展状态。中央农业政策调研组在20世纪70年代末的多方面研究显示,并不是所有生产大队的集体经济都搞得不好,而是30%的大队搞得好,40%虽然存在严重问题,但仍可维持,还有30%搞得很差,不能轻易地重新组织起来。

因此,高原提出,“经济学家在分析前改革时代的农业经济时,往往不加区别地将这整个时期、全国范围的微观农业生产统统归为效率低下和激励不足的状态。这其实是一种典型的将制度安排的异质性后果理解为均质性的错误”。李怀印也通过16个省131份乡村访谈的详实信息,充分揭示了前改革时代的多样性,他提醒学界注意,要综合考虑正式制度、非正式制度以及非制度因素等在集体生产中对村民的行为制约和激励。

这些研究提醒我们重新审视1949年之后关于中国乡村历史的宏观叙事方式以及微观史研究的必要性。否则,单从宏观制度层面恐怕无法解释为什么不同的生产大队,尤其是同一区域、同一公社不同的生产大队的集体经济发展状况仍呈现巨大差异?为什么有的生产大队在20世纪70年代末能较快发展而有些却迅速解体?除了宏观区域条件的不同,在微观机制上,不同的集体经济组织是否也有一些发展经验值得归纳总结,能为目前新型集体经济的发展提供一些现实启示?

目前,学界已经逐渐认识到对于集体化时期研究走向微观和差异性的重要性,但须明确的是,尽管研究的每个村庄都具有一定的特殊性,但它们都内含了一般性。正如曹锦清所述,“特殊的村庄内涵了此类的一般才显现为它的特殊性。典型性是包含了这一类的一般才叫典型性”。

当然,尽管本文计划从微观案例考察人民公社时期集体经济发展的差异化经验,但必须指出新中国前三十年为实现“工业化”而采取“政治动员”手段推进农业集体化的一般性背景。政治动员一般是指“政党、政治集团等组织利用拥有的政治资源,为聚集力量实现特定的政治目标而进行的宣传、鼓动等活动”。1953年,党在过渡时期的总路线颁布后,便通过一系列政治动员手段迅速实现了我国的农业合作化。基本可以说,以“政治动员”手段维持农业集体化进而促进劳动力不计成本地高强度投入农副业的方式持续到新时期之初。这是因为,我国在工业化初期进行资本原始积累时,必然面临着资本极度稀缺的问题,而依靠常规的市场化手段无法走出困境。

因此,党的经验是将这些经济目标进行政治化的包装,即对于集体化的动员和激励手段、监督手段、奖惩机制全部采用政治化的形式,使农业剩余最大限度地朝着工业化建设的方向集中。在农业生产领域,我们常能看到“为革命生产”“为革命养猪”或者“为国养猪”等政治口号,这些口号最终转换为国家对生产大队的粮食单产、人均生猪头数、粮食征购数量等经济考核指标,并在基层社会形成一种竞争氛围。

可见,我国前三十年的集体经济发展的确受制于宏观制度和环境的制约,但这并不意味着生产大队、生产队与农民没有发展集体经济的自主能力和内在动力。因此,本文从四川省郫县(今成都市郫都区)战旗大队的具体案例入手,主要使用郫都区档案馆的档案史料及时任干部的口述资料等,分析战旗大队在宏观制度制约下集体经济发展的微观路径。

在政治动员的大背景下,战旗大队自1965年建队开始,就将同公社最为先进的先锋大队作为追赶目标和竞争对象,它的发展基本上可以分为三个阶段:一是突出的民兵组织建设与农业高产阶段,二是分配制度激励下农副业并举发展的阶段,三是获取先发优势与农工副业综合发展阶段。这三个阶段的发展经验充分展示了战旗大队干部的远见卓识与基层组织的实践逻辑。基于此,也许我们挖掘集体经济搞得好的那些生产大队的个案经验是有积极意义的。当然,本文也希望能对目前中共中央推动的新型集体经济的发展有所启示。

二、战旗大队集体经济发展概况

2018年2月,习近平总书记到战旗村(人民公社时期的“战旗大队”)考察,对村里的集体经济发展等给予了充分肯定,称赞其“战旗飘飘,名副其实”。事实上,战旗大队自1965年成立后,至20世纪70年代初,就先后获得 “全省农业学大寨先进大队”“温江地区民兵工作先进大队”等政治荣誉称号,其农副业增产经验、民兵建设经验等先后被郫县县委甚至四川省委作为宣传材料发给各大队学习。可见,战旗村之所以取得今天的成就,与其建村初期集体经济发展的历史过程密不可分。

战旗大队位于川西平原,隶属于四川省郫县先锋公社,成立于1965年,其成立与“四清”运动关系密切。战旗大队原为先锋公社金星大队的第11—17生产队。1965年,“四清”工作队和先锋公社党委研究认为战旗大队具备独立出来的条件,其原因主要是:公社原有的生产大队管辖户数多、区域广,管理有困难;“四清”运动培养了很多干部,他们已经具备独立工作的能力。正因上级政府认为分出一些大队更能促进生产的全面发展,战旗大队才得以成立。成立之初,它有9个生产队,248户共999名社员,水田1845.75亩,旱田5.7亩。

战旗大队与金星大队分家之初,集体经济状况并不理想,甚至还是一个负债大队。据当时的干部回忆,战旗大队只分得“三间猪圈房,1个木制文件柜、3把圈椅,还有700元债务”,是个“经济上穷、思想上乱、方向上糊的落后大队”。根据多份资料印证,这个评价并不夸张,因为金星大队本身在1965年之前就是一个中等甚至后进的大队,比如金星大队的 “一些生产队就怕产量提高,国家多换购”,他们说“征购有底,换购无底”。金星三大队(战旗大队)的干部也被公社批评为“头脑不清楚”,本来有发展副业的条件,但“听信社员说喂猪不划算,有喂猪不如把碾子上的扑糠拿来卖与社员,还比养猪算的起账”,就对副业发展很消极。

战旗大队分家前后的落后状态也可以从先锋公社先锋大队的先进典型案例材料及相关的排名数据中看出。先锋大队的党支部书记唐思学,从土改后,生产、工作就一直很出色,1952年—1956年被评为郫县劳动模范,1957年被评为省级劳动模范,1959年出席了全国“群英会”(全国先进集体和先进工作者工作会议)。先锋大队从组建互助组到初级社、高级社、人民公社初期,一直走在全公社甚至全县的前列,甚至温江地委书记宋文彬在1961年召开地委会议时提到先锋大队在1958年—1960年期间生产也未受到多大影响,要求派人去先锋大队那里学经验。

其他类似的表扬还有:1961年,郫县县委在《关于先锋大队生猪发展问题的调查报告(修正稿)》中总结了先锋大队饲养生猪的经验,并指出“先锋大队是我县生产大队的一面红旗……全大队的生猪除在公社化初期由于‘共产风’的影响一度下降外,以后一直是逐步上升的”;1962年年底,先锋大队的生猪头数为1357头,稳居全公社第一名;1963年,先锋公社下发《先锋大队支部书记唐思学同志的模范材料》,指出这个支部是全县有名的生产好、工作好、完成国家计划好、生活安排好、党的政策贯彻执行好的“五好支部”。

在这种政治动员的氛围和政治荣誉的加持下,先锋大队的生产积极性一直很强,其排名的优势地位直到战旗大队成立的1966年仍然保持。1966年全公社生猪排名的一份材料的开头写道:“比一比,看一看,看谁走在最前面;先锋大队红旗飘,生猪生产举的高;火花二大队他们不服气,鼓雄心,添干劲,争取夺红旗;火花三大队大学大寨人,生猪生产发展快,一跃全社夺三名。”由此可见,只要进入全公社的前三名,就意味着初步取得了政治荣誉。1966年先锋公社毛猪总数和人均头数的具体排名如表1所示,先锋大队排名第一,战旗大队排名第11位,位居全公社倒数第四。

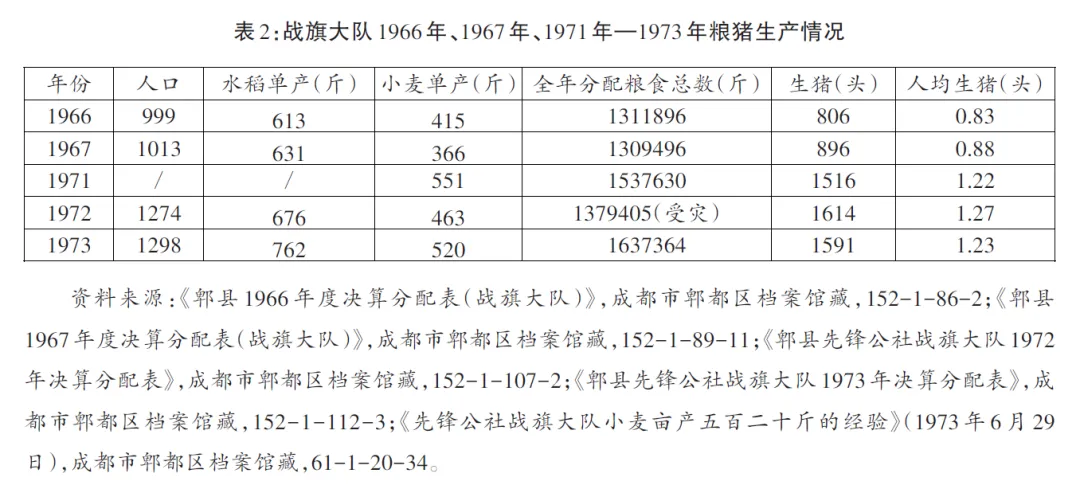

然而,先锋大队的优势地位并没有维持太久,至少在20世纪70年代初,战旗大队的水稻、小麦的单产以及人均生猪头数等指标就位居全公社甚至全县生产大队的榜首,集体经济积累达到较高水平,社员分配的粮食数量也呈现显著上升趋势,而且档案里的经验宣传材料基本上都是战旗大队。由表2可见,1971年,战旗大队的农业生产达到历史最高水平,总产量为153万余斤,其中小麦单产量达到历史最高水平(551斤),甚至比其后的1973年还高。1972年,战旗大队人均生猪头数达到1.27头,也达到历史最高水平,此后几年,基本在这个数字上下波动。1973年,战旗大队的集体储备粮达到24万多斤,公共积累达17万余元,还添置了包括拖拉机在内的农业机械61台(件),完成国家征购任务后,甚至超卖贸易粮3万斤。同时,战旗大队的水稻大面积高产和小麦单产高达520斤等经验等均被郫县作为全县会议经验资料进行宣传。

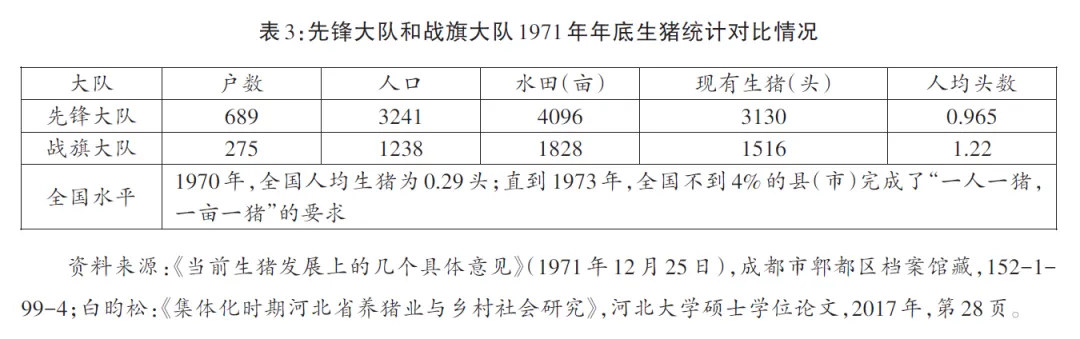

战旗大队生猪饲养的成绩尤其突出。1966年2月底,战旗大队养猪合计806头,其中母猪40头(公有5头,私有35头),人均0.83头,为全公社的倒数第四名,有13户没有养猪。如表2所示,至1972年年底,战旗大队养猪合计1614头(母猪合计114头,其中公有77头,私有37头),人均1.27头,成为全公社养猪人均头数最高的大队,增长一倍左右。而表3显示,一直处于全公社先进的先锋大队1971年年底养猪人均头数为0.965头,1970年全国养猪人均头数仅为0.29头,战旗大队的养猪人均数量远远超过了全国水平甚至周边相同条件的大队。

表1也显示,1974年,战旗大队的生猪人均头数仍为1.27头,位居全公社第一,而先锋大队排名第六,跌出了前三,同时其他两个大队在1966年到1974年的名次变化不大。战旗大队的集体经济不断巩固壮大,社员的生活水平也得到稳步提高,远远超过1949年—1966年期间一直处于领先地位的先锋大队,由此成为全县甚至全省一面新的“红旗”,多地的领导干部或生产大队前来参观学习。正如表4所示,战旗大队对于国家征购部分粮食按时按量交纳,集体提留部分从1966年到1973年增加了一倍以上,社员个人分配部分也增加了35.78%。

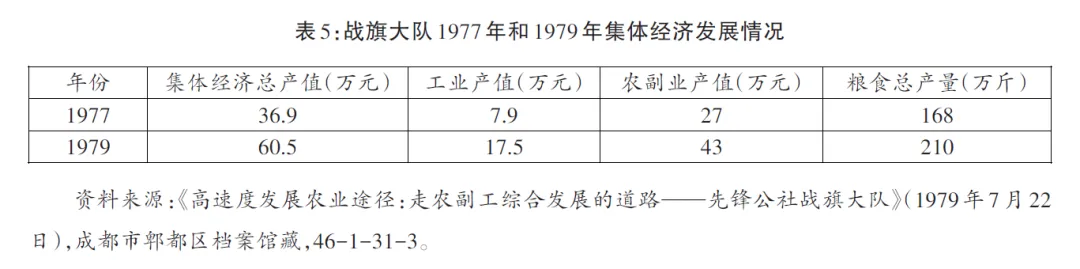

战旗大队的集体经济发展并未停留在农副业高度发展的阶段,而是自1977年开始,在工业方面也迅速发展起来。战旗大队在20世纪70年代后期工业得以快速发展,使其从一个农业村步入农副工业综合发展的道路。如表5所示,1977年,战旗大队的集体经济总产值达到36.9万元,其中工业产值占比21.4%;1979年战旗大队的总产值达到60.5万元,其中工业产值占比28.9%。1986年,战旗大队的集体经济产值稳居全乡第一,尤其是工业产值,占全乡工业总产值的69.6%,据此推测,其在全县应排名前三;另据一份1996年的资料显示,战旗大队在1995年、1996年的村级经济实力排名全县第二。

从上文可知,战旗大队在建队之初,相比同公社的其他生产大队并没有什么特殊的资源条件,甚至各方面的排名还远远落在后边。然而,战旗大队却在随后的几年时间内,就实现了农业的高产,在全县甚至全省逐渐脱颖而出,随后历经农业高产、农副业并举发展、农副工业综合发展的三个阶段,最终走出了一条农业村先发工业化的优势道路。那么,战旗大队究竟是如何做到的?其实践逻辑是什么?

三、民兵组织动员与农业高产

战旗大队自建队开始,干部和群众就形成了浓厚的竞争氛围,“事事争先”成为战旗大队的精神内核。时任妇女主任蒋志珍回忆道:

那个时候我们战旗大队真的鼓劲好大,从来没有得过第二、三名,比如说今天是多少号,都要赶在先锋大队前。我们就超过先锋大队,打比方说先锋大队明天完成,我们今天就提前完成,半夜三更都要送起去,所以我们出名就出名在这一块,什么都在前面。

除了政治动员的外部激励,战旗大队的争先精神形成也有一定的内部因素。作为一个落后的新成立的大队,第一任支部书记蒋大兴在分家后,不断组织干部和社员学习国家文件,最终认识到大队想要发展只能依靠“穷棒子”精神和勤劳的双手,走自力更生、艰苦奋斗的道路。正因如此,蒋大兴尽可能将大队有文化、有手艺的青年人留在村里,比如他动员初中毕业的蒋志珍留在村里做妇女工作,动员在外地做工的罗会富来村里负责社队企业发展。

蒋志珍说,“那会儿蒋大兴对党相当认真、踏实,像我们队好一点的(人)都要提起来,都不让你走,赶快把战旗大队拉起来”。1966年“文化大革命”开始后,蒋大兴及时制止了社员去搞串联、闹革命,他说:“我们分村了,不能靠别人了,要靠我们自己了。不管‘文化大革命’搞不搞?(原文如此——引者注)我们都要先把生产搞好,这才是真正的搞革命。饭都吃不饱,还搞什么革命?……慢慢地村里人就退出‘造反派’了,就没人再去了。”

在支部书记的带领下,战旗大队不仅形成了过硬的党支部和领导班子,而且在干部的示范带头下,社员们的思想水平也得到很大提高。战旗大队不仅党支部非常团结,而且所有的干部非常廉洁,据时任大队会计的李世炳说,“我们廉洁到什么程度?上面有人来人,陪吃饭,不管是哪个干部去,一个人要出四两粮,两角钱。那时候一分一文都很重要,两角钱可以买十个锅盔。那么多年没得哪个敢吃(大队)半分钱,就这么认真、廉洁”。

正是由于干部班子的带头作用,社员无论是搞生产还是民兵建设积极性都很高。因此,战旗大队能迅速强化民兵组织建设,使得农副业生产达到半军事化管理的水平,民兵基本能一有情况召之即来,没有情况时就大力投入农田水利基础设施建设和农业生产。时任支部委员的罗会富回忆道,“(民兵工作)就是我们搞得好,我们大队搞得最好,那会儿书记是罗会金,就不是蒋大兴了,罗会金也搞出名了,就调到公社去当党委书记去了”。

战旗大队的民兵组织建设也有一个过程。“四清”运动后,战旗大队就组建了民兵连,但由于“民兵过时论”“民兵无用论”等盛行,导致大队当时并未太重视这个工作。1969年,一直担任大队长的罗会金转任支部书记,他非常重视民兵工作。因此,战旗大队对民兵工作重新进行了整顿,从思想和组织上加强了党对民兵工作的领导,主要措施有如下三条:

第一,把民兵工作始终置于党支部的领导下,明确管理职责,党支部7个成员,有5个分别担任了民兵连的干部,9个民兵连的18个排长中,有11人是由生产队的正副组长担任,这样做使得民兵工作和农业生产工作协调一致,党的一元化领导得到保证;

第二,干部以身作则,当好民兵的带头人,不搞特殊,不搞例外,比如1971年军训时,大队支部书记罗会金去县里开会,没赶上训练,回队后,他主动要求补课,学习了规定的科目,还有支委党开炳已五十多岁了,凡民兵出操,他都以普通兵的姿态积极参加,从不缺席;

第三,民兵不脱离生产,建立健全民兵活动制度,安排民兵活动时,本着农闲多搞,农忙少搞,有分有合,以合为主的原则,建立了生产与训练合理结合的制度。

在合理的内部制度安排下,战旗大队的民兵数量、民兵占劳动力人口的比例、拥有枪支的数量都达到较高水平。人数方面,1972年,战旗大队民兵连有9个排,37个班,民兵总数为480人,占全大队总人口的37.7%,而占全大队劳动力的人口比例更高。1975年,战旗大队拥有枪支32支,比先锋大队的枪支数量多24支。可见在民兵力量上,战旗大队已经远远超过先锋公社的其他大队。战旗大队因为民兵工作不断获得政治荣誉,比如1974年6月和7月,战旗大队民兵连副连长蒋志珍以女民兵的身份,先后出席了温江地区和四川省召开的妇女代表大会,战旗大队拥有的枪支数量多就与其民兵工作突出而获得的政治荣誉带来的奖励密切相关。

李世炳认为,战旗大队的干部们始终怀抱着“为人民服务”的态度,才得以激发出这些民兵的积极性。正因如此,战旗大队充分依靠和发挥民兵在各种治安和生产运动中的骨干、突击队作用,逐步改变了1965年成立之初的散漫、落后状态。民兵连不仅在维持社会治安和维护大队权威方面为农业生产创造了良好的环境,更为关键的是,在农田水利基础设施改造方面发挥了巨大作用,直接促进了农业的高产。

一是战旗大队通过半军事化的民兵组织,动员了全大队的劳动力平整土地,为农业增产奠定坚实的基础。当时,战旗大队的1800多亩田,有近一半属于“烂漕田”“下湿田”。由于“烂漕田”的水、肥、气、热不协调,农作物长势普遍很差,产量很低,许多田只能种一季大麦,亩产也只有几百斤。每年水稻成熟后,“烂漕田”的渍水无法排干,农民只能在泥水中劳动。收获稻谷所使用的拌桶打谷机都要垫上稻草才能移动。产量上不去,当地甚至有“种田不种蒋家湾,终年积水排不干”的民谣。罗会金“对战旗大队的土地进行了整理规划,并提出了‘沟端路直树成形,条田机耕新农庄’的口号,将土地全部‘条块化’,每两亩地划成一块田,经过大概三年时间,战旗大队的土地都划成一块田了,沟全部是直的”。

二是在平整土地的基础上,进一步组织民兵骨干进行农田水利设施的改造和荒地的开垦。1971年冬至1972年春,以民兵为骨干的三百多名农田基本建设大军,发扬了“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,仅用半月时间,就挖土一万余方,开通了长达十五里的十六条斗渠和毛渠,为农业增产创造了良好的条件。同时,广大民兵为了多增产粮食支援国家社会主义革命和建设,提出了“向荒边古梗要粮”的口号,把这个大队的旧河道和新中国成立以来一直未开垦的荒边古埂二十余亩全部辟成水田、早地,种上了水稻和其他粮食作物,甚至第六排有五个民兵,步涉四十余里,积肥上万斤。1972年,经过整组后的民兵连,进一步促进了小春田间管理工作,使得菜籽普遍播了两次,有的播了三次,麦子播了一百多亩,捡了石头两百多方,油菜扫叶60%以上。

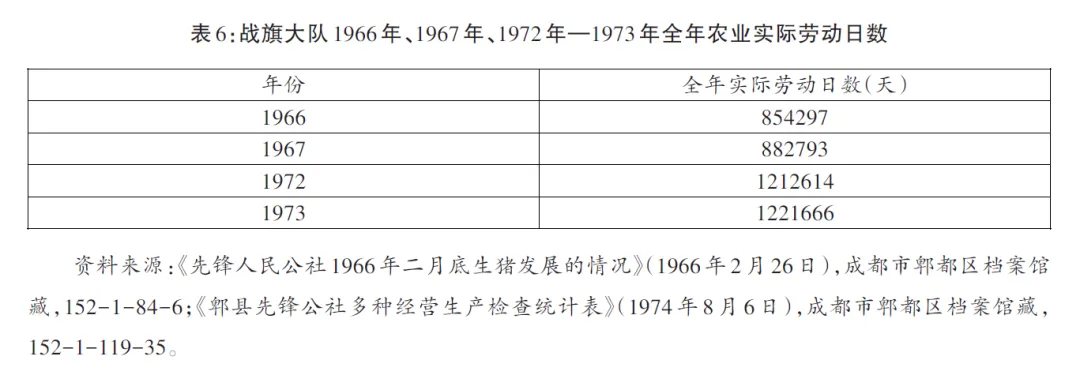

这些措施使得战旗大队全年投入农业的劳动力天数从1966年的8.5万余日增加至1973年的12.2万余日,增长了将近0.5倍。具体如表6所示。

战旗大队在这一阶段充分发挥党支部和干部的带头作用,不仅营造出奋勇争先的劳动氛围,还锻造出一支有组织性和纪律性的精干民兵队伍,充分动员全队的劳动力参加农业劳动,这是其农业单产一跃成为全县典型的关键因素。

正如上文所述,1971年,战旗大队的农业产量已经达到历史最高水平,小麦单产水平甚至达到551斤,虽然经过灾情,1973年战旗大队的小麦单产倒退到520斤,但是也远远高于1973年先锋大队的小麦单产427.7斤。由此,战旗大队的农业生产基本在1971年就已经超过全公社第一名的先锋大队,通过民兵组织高强度动员大量青壮劳动力,集体经济获得了初步发展。

四、分配激励机制与农副业并举发展

在对农村的政治动员方面,获得政治荣誉的条件不仅仅是农业的高产,副业的发展水平高也是一个重要条件,副业中最为重要的就是养猪业。自20世纪50年代起,“为革命养猪”“为国养猪”等政治口号就使得养猪成为农民政治生活的一部分。但直到70年代,虽然乡村社会再次以1959年毛泽东关于发展畜牧业的一封信为行动纲领大力发展养猪业,但效果普遍并不理想。

战旗大队之所以能同步综合发展农业与副业,主要原因是对农业与副业的分配制度进行了创新,由此激励了社员将家庭闲余劳动力(老人、孩子)投入副业生产,使得集体经济的发展在养猪—积肥—农业高产—猪饲料—养猪—农副业高产的过程中形成良性循环。

人民公社时期的养猪业经历了公养—以私养为主—再次提倡公养—公私养结合的曲折变化过程,到战旗大队成立时,养猪业已经基本稳定为“公私养结合”的国家制度。根据黄宗智对长江三角洲的研究,“大跃进”后,公社养公(种)猪,大队养母猪,社员散养生猪,而且由于国家对猪肉价格定得太低,农民根本无利可图,也不愿意为国家养猪,“在他们(社员)看来,养猪主要为了肥料。但是在集体化时期,这种刺激是间接的,因为肥料供应和使用的责任是集体的”。

因此,如何处理集体与社员之间的利益冲突,是能否增加自然肥、降低农业生产成本、增加农业产量的关键,也是战旗大队能否从作为政治任务的养猪业上获得竞争优势的核心。战旗大队成立的最初几年,其“生猪生产和其他兄弟队一样,经历了几起几落的过程,生猪发展一直稳而不上,随着农业生产的发展,其饲料的问题日益突出”,经过调查,“原来市场上的饲料价格高,只要卖上几百斤苕糠残谷糠,就相当于养一支(头)肥猪,这又省力又省时,‘喂猪不如卖猪草’”。国家工业化和集体经济的发展迫切需要“多养猪、多积肥、多打粮”,而社员倾向追求个人利益最大化,认为“喂猪不如卖猪草”。尤其是1970年年初,战旗大队已经发动劳动力基本完成农田水利基础设施的改造,农业增产速度在其他技术条件没有大幅改善的情况下明显受限。陈云在1956年曾提到,“猪粪肥田,可以增产一百斤粮食”。

事实上,为调动社员积肥的积极性,从中央到地方就投肥分粮一直有相关规定。中共中央1962年颁布的《农村人民公社工作条例修正草案》中就对社员积肥及积肥报酬做出规定:“生产队应该努力增加肥料,制定全年的积肥计划,组织社员常年积肥”,“生产队应该合理规定社员交售肥料的任务,并且按质论价,付给报酬。肥料的报酬,可以记工分,可以付给粮食和现金。超过规定数量、质量又好的,还应该给以现金或者实物的奖励”。

按照中央的政策文件,四川省委也出台了相关文件,各个大队可以选择基本口粮与工分粮、肥料粮三结合的办法,基本口粮的比例也可以是70%、80%;工分粮和肥料粮的比例是30%或20%,以此作为100%,其中,工分粮可以是80%、90%,肥料粮可以是20%、10%。

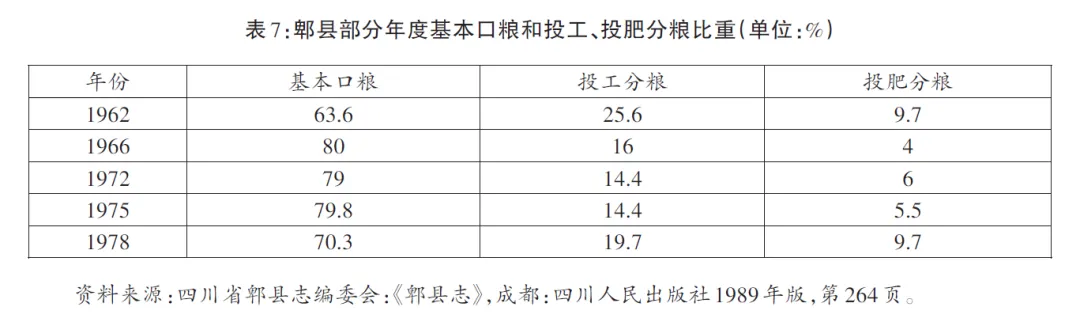

郫县根据四川省的文件精神,选择的基本口粮、工分粮、投肥粮的比例分别为80%、16%、4%。自1962年起,全县实行该分配方案,以鼓励社员多投工投肥。如表7所示,1966年,郫县全县基本口粮占80%,投工分粮占16%,投肥分粮占4%;1972年,各部分比例变化不大,投肥分粮略有增加;而1978年后,基本口粮占社员分粮总数的比重下降到70%以下,投工和投肥分粮比重相对增加,但总体上看,郫县的投工分粮比重一直远远大于投肥分粮。

隶属郫县的战旗大队,虽然基本口粮分配比例与全县基本一致,投工和投肥分粮比例跟全县的一般情况却相差较大,可以说,战旗大队及时调整了投工分粮和投肥分粮的社员分配比例,激励了社员将更多的闲余劳动力投入到养猪上。在访谈中李世炳提到,“工分粮和投肥粮的分配比例是战旗大队自发制定的,大概1970年左右到外面参观回来后,才大力鼓励养猪,人均要达1.3头”。

如表8所示,1966年和1967年,战旗大队的工分分粮占16%,投肥分粮占4%,与全县情况基本相同,然而到1972年,工分分粮仅占8%,投肥分粮高达12%(由于中间年份数据缺乏,该比例变化应早于1972年),人均生猪头数达到1.27头;1973年,该比例略有回落,工分分粮占12%,投肥分粮占8%,生猪头数略有回落,但人均仍有1.23头。

值得一提的是,在我们搜集的集体化时期山东各生产大队的村庄档案里,有一个生产大队的账本资料较为连续,关于基本口粮、投工粮和投肥粮的分配比例非常清楚,如表9所示,其投肥分粮的比例变化不大,基本在6.3%—8%之间。同时,其生猪数量在1967年—1973年也变化较小,人均生猪头数最高为0.37头。

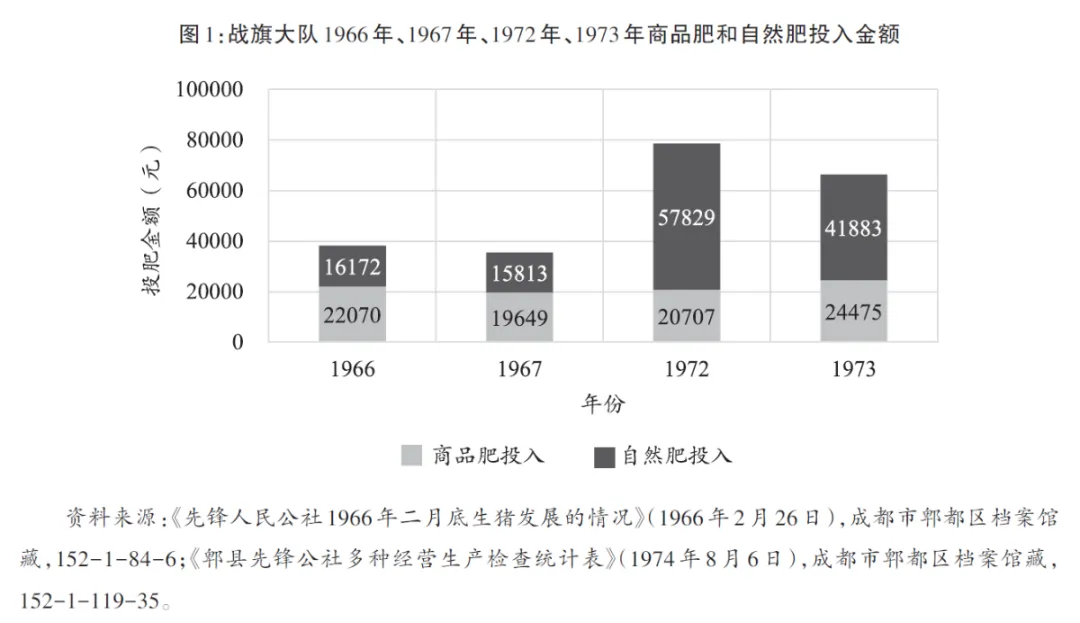

综上对比可知,相比四川其他地区及山东地区,战旗大队至少在1970年就将投工投肥分粮比例从4:1调整到2:3,极大地激发了社员养猪的积极性,而这种积极性使得战旗大队投入农业生产的自然肥数量大幅增加,降低了购买商品肥的生产成本。如图1所示,1972年,战旗大队投入的自然肥金额为57829元,是1966年的3.58倍,而1972年投入到商品肥的全额为20707元,比1966年减少近两千元。

与之对比的是,周边的先锋大队主要依靠购买氨水作为肥料,极大地增加了现金开支。1972年,先锋大队因为“有的干部,开始大量购买氨水下田,施用不合理,增大了现金开支,生产也受了影响。大队干部就为这个问题,举办学习班,进行了教育,使大家接受了教训,表示要学习战旗大队的经验,自力更生,大养其猪,以降低成本”。而战旗大队最终发展到人均饲养超过1.2头猪,每年可以提供猪粪13万余挑,而且春夏季节发动群众从外地割回20多万斤青草,并大积绿肥、积灰渣、铲草皮、拾野粪,增加肥料,降低成本,仅1971年一年节约现金开支四千多元(1973年农业生产费用约为9万元)。

战旗大队在1973年,实现了农副业同步发展的良好局面,其集体经济发展的优势地位得以巩固。1972年,其人均生猪头数达到历史最高,此后一直保持在1.2头以上,与之对比的是,先锋大队一直保持在人均0.9头—1头之间,以1974年为例,先锋大队的毛猪为3212头,人均约为0.98头。

县委各部门此后不断下发全县向战旗大队学习经验的文件,比如副业生产方面,1972年的《先锋公社战旗大队是怎样解决猪饲料的?》、1972年的《关于先锋公社狠抓农村经济政策落实现金分配的情况简报》、1974年学习战旗大队养猪经验的《养猪生产方向明 促进猪支大发展》、1977年的《先锋公社战旗大队的养猪业是怎样发展起来的》。由于投肥增加,其农业生产也进一步提高,郫县县委还下发了战旗大队农业高产的两个材料,分别是1973年的《先锋公社战旗大队小麦亩产五百二十斤的经验》和《鼓足干劲争上游 继续前进迈大步:先锋公社战旗大队水稻大面积增产经验》。

五、获取先发优势与农副工业综合发展

在生产技术(化肥、种子等)没有取得大规模突破以前,农业生产单单依靠劳动力和自然肥的投入不能维持增长态势,还会产生剩余劳动力,这将打击社员和民兵对于农副业生产的积极性,降低其生产动力。因此,该时期如果能快速将农业剩余劳动力部分转移到工业生产中,从农业大队转为农副工业综合发展的大队,则能有效解决该问题。对于绝大多数大队来说,资金、设备及技术稀缺制约了大队的工业发展,但是战旗大队依靠由初期的集体经济发展优势取得的政治荣誉转化而来的政治红利,得以快速转型。

上文已经提到,战旗大队依靠民兵组织建设和分配制度激励取得了农业单位高产、副业养猪高产等突出成绩,这些成绩也为战旗大队的干部赢得了不少政治荣誉。例如,战旗大队开展了形式多样的思想文化工作和民兵工作,尤其是民兵工作,获得了郫县武装部门的高度认可和大力支持,闻名全县。在此基础上,战旗大队率领民兵等社员积极投入到农田水利改造事业中,把农田水利建设搞得轰轰烈烈,也因此被评为“全省农业学大寨先进大队”,被成都军区评为“温江地区民兵工作先进大队”,而且第二任党支部书记罗会金因表现出色,被调到公社里担任党委书记。

农副业的成功也使战旗大队得到了获取一些额外经济资源的机会。首先,战旗大队可以通过在地承办一些上级部门的培训工作而获得一些食宿收入,比如1974年7月6日到15日就承办了先锋公社在该地举办的民兵排长以上干部合计151人的集训工作的食宿。其次,战旗大队的名声使其获得了一些与外部单位合作的机会,比如与四川省五七干校合作签订养护公路的协议,最终承办了红宝公路全长5公里的养护工作,有关施工的组织管理和公路养护均由战旗大队统一安排,根据此项协议,战旗大队每年可以获得现金收入达2000多元,转移5个劳动力。另据罗会富口述,当时先锋公社与五七干校签订的唐昌至宝光寺5000米公路修建的合同,也由战旗大队执行,合计收入工程费用为26378元。

这些机会虽然增加了集体收入,但促使战旗大队从农业迈向农工副业结合的关键,在于获得发展机砖厂的机器以及购买机器的资本。战旗大队原本有一座土窑,但是土窑烧出来的砖(青砖)需要晒,晒完还要烘干,特别依赖天气,而且成都平原多雨潮湿,导致出产的砖数量有限、质量一般。大队党支部针对缺乏资金、机器和技术等问题进行了认真的分析研究,一致认为“办这样的企业材料有来源……投资少,见效快,积累多。再加上广大群众有大办社队企业、高度发展农业、尽快改变大队面貌的强烈要求,不仅应当赶快办起来,而且要办好……也是为剩余劳动力找到出路和壮大集体经济的根本途径。”

在党支部的领导下,战旗大队找到县武装部帮忙引荐成都军区后勤部,找到了购买砖机的途径。战旗大队之所以能让县武装部引荐,跟上文提到的民兵工作密不可分,这正是其在集体经济发展中获得的隐形社会资本,这样稀缺的资源在当时的社会环境中并不易获得。然而,即使有县武装部的引荐,获得砖机的过程也充满波折,根据时任机砖厂厂长的罗会富回忆:

当时政府派人跟我到成都去找军区后勤部司令员要一两台砖机,我们在那儿哭(音)了一个多月,八方打听,才打听到他仓库有砖机。(砖机)拿到回来安装发现小了,吐不出来砖……我们就临时和县政府组织了一个工作队,抓紧把机器修出来。花了一个多月,才把机器装好,然后我们(才)运回来使用。

虽然过程艰辛,但战旗大队最终获得了县武装部的贷款购买了砖机。一台砖机价值4万元,该数字在当时真是天文数字,郫县武装部帮战旗大队垫付了这笔资金,战旗大队的工业发展终于获得了大笔启动资本。除了武装部的支持,战旗大队还利用了以往在农业、副业、服务业中的高额集体积累,即售卖了大队逐年积累的11万余斤(116890斤)粮食储备换回了11余万元(113248元)的工分用于后期的厂房建设,加上修建用材料等费用折合成现金共计耗资72636元。此外各个生产队援助桌子、板凳等物资,在技术上也得到了四川省建材工业科学研究院的指导。

1977年4月,还不到半年,一座年产两百万块砖的曲线窑砖厂正式建成投产,机砖厂的顺利开办开启了战旗大队工业化发展的道路。战旗大队优先获得机器和技术,使得红砖的生产周期缩短和成本下降,其发展得以快速超越周边同类的土窑厂。与之对比的是,直到1980年,同一公社的黎明大队才向郫县县委申请建立机砖厂,但需要现金24.15万元,大队只有2万元,信用社可贷款3万元,即使用各生产队的劳动力折价后,也尚差十万余元,不得不请求县政府贷款支持。

机砖厂的收入在随后几年成为战旗大队主要的工业收入。在此基础上,战旗大队先后办了八个企业,有农机、农副业产品加工、机砖、建筑、弹花、理发、屠场、缝纫等八个企业,1979年亦工亦农的社员有110人,占总评级劳动力的24%。1979年,战旗大队拥有固定资产103万元,全年工副业总产值达99.1万元,占大队总收入的54.3%,上交税款达5万元,全大队务工的社员有247人,占总劳力的37.5%,务工的社员工资和纯利润为299770元。1979年与1977年比较,队办企业产值增长1.2倍,人均产值增加120%,占农村农业、副业和工业总产值的71%,累计利润为15.8万元,其中机砖厂三年利润达到9.9万元。

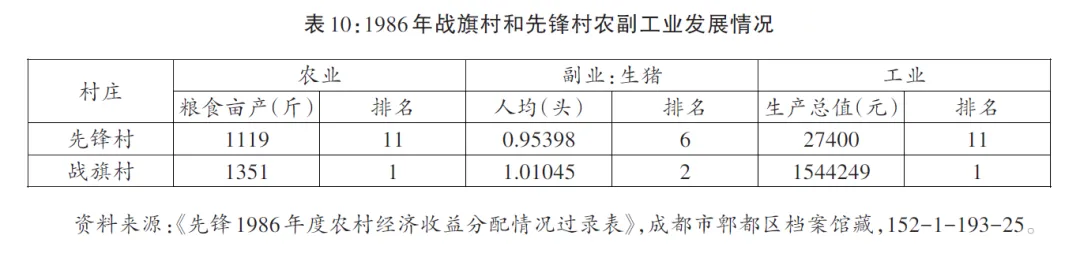

人民公社解体后,战旗村的集体经济保持发展惯性,一段时间内农副工业仍呈现综合发展势头,尤其是工业发展迅猛。以表10为例,1986年,战旗村的农业粮食亩产排名、工业生产总值仍位居全乡第1,副业生猪人均头数排名第2,而先锋村则分别排名第11、11、6,与两个大队在1966年的排名基本相反。尤其是战旗村的集体工业产值达154余万元,而全乡的工业产值为222余万元,战旗村占全乡工业产值比重达69.4%;先锋村的工业在该阶段未能发展起来,其工业产值只有2万余元。

由此可见,战旗大队该阶段依靠集体经济发展所取得的政治荣誉获得了政治红利(上级的资金、设备和技术支持),加上自身集体经济的高积累,获得了进入工业化的先发优势,该优势在某种程度形成了一定的“市场锁定”。由此,战旗大队得以将部分剩余劳动力顺利转移到工业领域,形成农业、工业、副业综合发展的局面,尤其是大队的集体工业,支撑了全乡半壁以上的江山。

六、结论与讨论

综上所述,在以“政治动员”作为主要手段的农业集体化背景下,战旗大队自建队开始就一直保持着积极进取的态度,其各项工作很快超过了互助组组建以来就是先进典型的先锋大队。总的来说,战旗大队的集体经济发展路径主要经历了如下三个阶段:一是农业高产与集体经济初步发展阶段,二是农副业并举发展与集体经济进一步发展阶段,三是农副工业综合发展与集体经济实力不断壮大的阶段。

而这三个阶段又呈现层层递进的关系:在第一个阶段,战旗大队利用干部思想建设与民兵组织建设的方式最大程度地动员劳动力参加农业生产,使得农业的单产与总产量取得显著增长,超过了公社里第一名的先锋大队,并获得了一些政治荣誉;在第二个阶段,战旗大队通过内部微调工分粮与投肥粮的分配比例,激励社员继续将家庭闲余劳动力投入到养猪等副业方面,使得农副业并举高产,成为全县的一面“新红旗”,不但集体经济积累和社员分配粮食不断增加,而且获得了更多的政治荣誉;第三个阶段,战旗大队利用这些政治荣誉形成的社会资本优先获得发展工业的机器、资金及技术等稀缺资源,同时将以往集体经济的高积累和农副业的剩余劳动力投入到工业发展中,成功地转型为一个农工副业综合发展的大队,通过工业发展进一步带动了集体经济发展。

战旗大队的经验表明正式制度(国家政治动员、集体经济组织形式、收入分配制度、国家工业化对农业资源的抽取等)并不是决定集体经济发展的唯一因素,若以此宏观叙事来判定农业集体化的低效率和农民生产积极性不足显然也不够充分。事实上,非正式制度的创新(大队内部调整分粮比例),非制度因素比如大队干部的思想觉悟、社员与周边社队的竞争心理、政治荣誉带来的心理满足等,都与正式的制度因素共同决定着基层管理者与社员在集体生产中的行为。

建队之初,战旗大队的干部就认识到必须依靠“自力更生”才能发展,他们以“搞好生产就是搞革命”的话语,以将周边最为先进的先锋大队营造为竞争对手等方式,将社员积极动员到农业生产领域,随后又通过创新内部的分配激励制度进一步动员劳动力及家庭闲余劳动力投入副业生产,在集体经济发展到一定程度时,又懂得利用其用政治荣誉积累的社会资本换取大队工业化起步的条件,进一步激励社员在集体中的生产积极性。这一过程表现出基层组织的管理者与行动者在内生发展动力的推动下突破既有宏观制度制约的可能创新路径。

战旗大队在宏观制度的制约下根据具体情况探索出的集体经济发展路径并非特例,尽管其他一些成功的大队的实践逻辑与此不尽相同,但相同的是,这些生产大队的生产行为并不是绝对被动的。比如湖北的洪林村、江苏的华西村、陕西的袁家村等,这些集体化名村在当时的起步条件都不特别,但最终都成功地实现了集体经济的发展。

以湖北的洪林大队为例,叶昌保经过“四清”运动,走上洪林大队党支部书记的职位。1970年之前,这个大队是有名的“吃粮靠返销、种田靠贷款、生活靠救济”的“三靠”穷村,但叶昌宝上任为书记后,承诺三年内改变洪林大队的落后面貌,之后统一社员思想,带领社员大搞农田基本水利建设,开沟挖渠,改造堤湖田,经过一个冬春,就初步建成基本农田旱涝保收的水利体系,到1980年,集体储备了两百多万斤口粮。除了农业发展,1975年,洪林大队在解决社员吃饱肚子的问题后,开始积极转向办油厂、草帽厂等,发展工业;1979年,其抓住了洪湖县棉纺织总厂到洪林大队扩建的机会,没有直接卖地和要征工指标,而是让其帮助建立了一个小型棉纺织厂,继而走上了集体经济壮大之路。叶昌保之所以能获得社员的认同,并非完全使用的“政治动员”口号或者“阶级斗争”的话语,一上任他就发誓三年一定让大家摆脱饿肚子的局面,集体经济发展刚有起色就将村里逃荒到湖南的村民请回来并进行安置……这一系列的行为充分彰显着传统乡土社会的情与理逻辑。

这些集体经济发展成功的大队几乎都是突破了宏观制度的制约,通过积极发挥自我能动性以不同的方式对内部劳动力进行充分动员,当然也有另外一些生产大队没有能够突破这一制约。以本文提到的先锋大队为例,自互助组时期以来,先锋大队的各项工作一直都在全国农业劳动模范、支部书记、党员唐思学的带领下走在全县的前列,贫苦出身的唐思学向来积极响应党的政治号召,比如在“组织起来”的号召下,成立互助组、初级社、高级社等,一直到20世纪60年代初,先锋大队的农业生产连年上升,在全社甚至全县名列前茅。那么如何理解在60年代后期,先锋大队逐渐落后于同一公社的战旗大队这一事实?也许这是因为其未能突破宏观制度的制约而内部动力逐渐不足。尽管在合作化、集体化初期,先锋大队在这一制度下充分动员了劳动力投入农业生产,但当农业发展在这一制约下发挥最大效能时,便很难发挥出新的能动性来创新内部机制维持集体经济的进一步发展。

这种差别当然与大队干部的能力和品质有很大关系。20世纪60年代在基层社会有一个新老干部的交替阶段,这个干部交替对很多大队的发展起到关键作用。费正清等学者观察到,到了20世纪60年代,土改时期许多贫农出身的干部成了“新中农”,形成新的利益结构,新的改革似乎已无法依赖他们。韩丁在《深翻——中国的一个村庄的继续革命纪实》中描述的张庄,情形也与之相似,比如担任了许多年村党支部书记的张兴发,“40年代,他领导张庄经历了土改运动,50年代,他又领导土地合并、合作化运动,60年代,他却干起了投机买卖,他学着如何从房屋的买卖中得到好处,还被指控滥用公款,后来被免了职,最后大队安排他去为集体养猪了”。从这个层面上看,1963年—1966年旨在整顿基层干部作风、解决干群矛盾等的农村“四清”运动,实际上重塑了新中国成立以来新的本地精英。当然也不可否认,“四清”运动也使得部分基层干部受到应有的打击。无论如何,第一批忠诚于党、习惯于政治动员手段的基层干部在20世纪60年代显然比20世纪60年代经过“四清”运动涤荡后上任的新干部更为保守了。

但与以往学界大多认为某一个“能人”干部是一些集体经济名村得以成功的最关键因素的观点不同,战旗大队在该时期依次有蒋大兴(1969年—1969年)——罗会金(1970年—1975年)——李世炳(1975年—1977年)三任支部书记,三任支部书记的任期差不多正好分布在其发展的三个阶段,而且目前作为新型集体经济典型村的战旗村已经有过八任书记。由此可见,单个大队干部的个人魅力也并非决定一个集体经济组织发展的唯一因素,在集体化时期的集体经济发展过程中一定存在多样化的路径。正因如此,我们需要通过微观案例充分挖掘集体化时期维持基层干部发展集体经济的动力来源,以及维持社员积极投入集体生产的内在动力来源,从而把毛泽东时代集体化农业的丰富现实和有效经验打捞出来,为当前中央倡导的新型集体经济发展提供历史启示。

文章来源:《开放时代》2024年第2期,参考文献从略,可在原文查看。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/aQO80xfoDyidxIfpFdPX7Q