重返万隆:全球南方团结能被重新激活吗?

来源: 原创译文 发布时间:2025-10-27 阅读:831 次

导 语

1958年7月18日《人民日报》第八版刊登了一幅照片,画面中一名黎巴嫩儿童紧咬嘴唇,愤怒地注视着美国干涉军。照片旁配有袁鹰所作诗歌《黎巴嫩小孩》:“小孩捏紧拳头,心里冒出火花:‘我们是阿拉伯人,一定要赶他们回老家!’”

对亚非国家反帝斗争的国际主义表达和实践,在20世纪50年代后期的中国并不罕见。这种声援的深层背景,可追溯到1955年万隆会议。作为29个通过反殖斗争新近独立的亚非国家在西方霸权体系之外,寻求独立外交道路的起点,万隆会议倡导的“团结、友谊、合作”的精神标志着“第三世界”的集体政治觉醒。但由于会议成员国之间存在巨大政治、宗教和意识形态分歧,西方评论家将万隆会议视为一个历史瞬间,并质疑亚非国家是否能长期维持“万隆精神”。国际主义话语进而也被视为服务于国家利益的对外“宣传”,更深层的联结潜力遭到遮蔽。

万隆会议之后亚非联结如何展开?亚非团结这一理念在东南亚地区又是如何实践和回响的?2022年春,来自东南亚地区的学者、社会运动组织者与策展人齐聚位于阿姆斯特丹的国际社会历史研究所(IISH),分享他们在印尼、马来西亚、斯里兰卡、新加坡、菲律宾和韩国等地展开的关于亚非团结的学术研究和艺术与社会实践。通过跨学科与跨地域的对话,他们共同重新审视“万隆时代”的理想及其背后复杂的现实政治。

在万隆会议70年后的今天,“全球南方”经济总量在全球占比超过40%,对世界经济增长的贡献率达到80%,有望成为推动全球发展与国际社会公平正义的关键力量。在此背景下重新讨论万隆遗产,不是将其浪漫化,而是正视它代表的非西方国家抵抗新殖民霸权、持续进行团结合作的可能性。万隆精神所凝聚的历史时刻不应仅停留在怀旧情绪中,而应在海洋视角与跨洋对话的方式中、在民间真实互动和交流中被重新激活,从而将跨国团结的理想转化为推动世界变革的能量。【译者注:本文之所以说的是“亚非”而不是“亚非拉”,是因为万隆会议主要是新独立的亚非国家参加的。中国当时也在团结拉美国家,但因为他们很多是美国的傀儡政权,和中国只有文化经济交流,直到1959年古巴革命爆发后跟中国建交才有改观。】

对谈者|法蒂亚·纳德瓦·菲克里(Fadiah Nadwa Fikri):马来西亚人权律师、活动家和学者;桑德夫·汉迪(Sandev Handy):斯里兰卡科伦坡艺术家、策展人和艺术教育者;邱依虹(Agnes Khoo):深圳技术大学外国语学院副教授;苏林·刘易斯(Su Lin Lewis):英国布里斯托大学全球与亚洲历史教授;伊塔·法提亚·娜迪亚(Ita Fatia Nadia):印度尼西亚著名女性主义者、人权活动家和历史学者;卡洛斯·奎洪(Carlos Quijon Jr.):活跃于纽约和马尼拉之间的菲律宾艺术史学者、评论家和策展人;威尔丹·塞纳·乌塔玛(Wildan Sena Utama):印度尼西亚加查马达大学历史系全球政治历史讲师。

译者 | 姜饼、曳葭、于同、王木头、侯娣、云岫

校对 | 侯泠责编|亦静、姜饼

后台排版|童话

正文

在全球南方,书写历史本身就是一种表达异见的行为。去殖民化的目的论叙述巩固了国家与威权领导人的角色,这些人往往长期掌权。从尼日利亚、乌干达到斯里兰卡和马来西亚,关于本土性的叙事巩固了那些被殖民势力扶植的族群作为统治精英的特权地位1。

此外,冷战进一步加剧了那些受到西方扶持的统治者对左翼的打压与污名化。在印度尼西亚,自1965年美国支持的苏哈托上台以来,左翼力量被彻底绞杀;政府支持的电影将共产党人描绘成残忍的暴徒,在课堂和国家电视台持续播放长达二十年。在南非、印度、新加坡等地,依据过时的殖民时期安全法,左翼活动人士在未经庭审的情况下被监禁数十年。

一、开篇:来自海洋东南亚与斯里兰卡的左翼

重新书写历史意味着重新思考去殖民化及其伴随的建国时期,这一时期远比国家主义叙事宣称的更为国际主义、民主和多元。这意味着要回溯历史,揭露那些所谓“后殖民”政权的殖民根源,包括他们如何将殖民手段延续为压迫工具,用殖民时期的种族分类来排除异己。这也意味着重新发现左翼及其思想在塑造后帝国时代的民族主义和国际主义愿景中的作用。

全球南方的行动者们前仆后继致力于在国家叙事中重新挖掘历史。随着异议者出版回忆录并参与口述史项目,这些被埋没和边缘化数十年的历史得以重见天日,左翼在去殖民化进程中的作用愈发清晰2。

参与本次对话的活动者与策展人,同样致力于重塑公众对后殖民时期国家建设的认知3。在他们的实践中,异见以多重形式呈现,如邱依虹和伊塔·法提亚·娜迪亚通过妇女口述史重建妇女反抗殖民主义、经济压迫与父权结构的声音4。法蒂亚·纳德瓦·菲克里的研究聚焦在PUTER-AMCJA联盟(马来亚第一个反殖、多民族、以群众为基础的统一战线),她的研究挑战了马来西亚国家建构中基于种族的叙事框架,体现出在反殖运动中存在分歧,但最终目标是达成共识,以巩固统一战线并推进更广泛的解放斗争5。

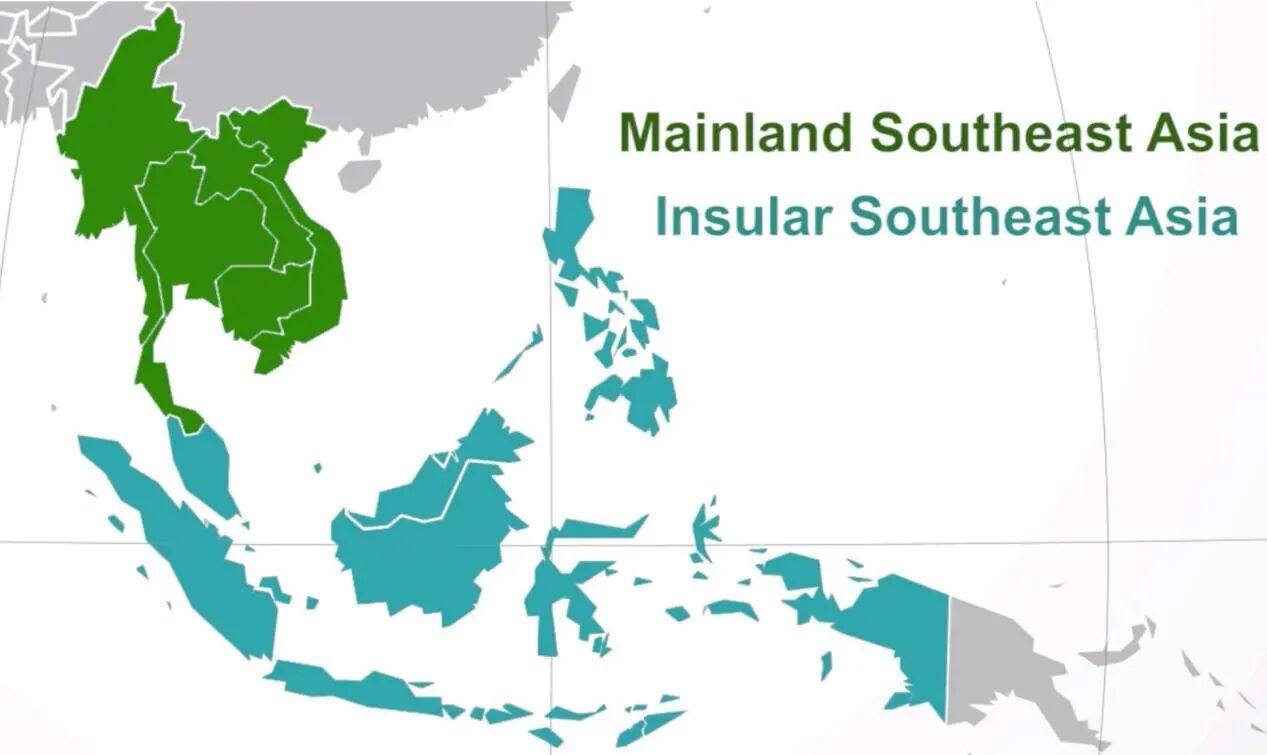

海洋东南亚(Maritime Southeast Asia)与大陆东南亚(Mainland Southeast Asia)相对,也称作岛屿东南亚(Island/Insular Southeast Asia),

具体含义见文末译者注[1] | 图片来源:s3.studentvip.com

我们这个研究小组关注的是海洋东南亚[1]与斯里兰卡,这些地区深陷多民族公民身份、威权主义统治及冷战遗留问题的纠葛中,而这些正是全球南方去殖民化运动的核心议题。如法蒂亚在讨论中指出,左翼话语汲取了世界主义的马来思想,认识到东南亚人民的斗争与更广阔的全球斗争紧密相连。事实上,“东南亚”这个概念本身,在很大程度上就是冷战产物:美国设立东南亚研究系所,以便更好理解这些“易受共产主义影响”的社会6。正如策展人卡洛斯指出的,“东南亚作为现代区域建构的概念,对于理解冷战以来全球新殖民权力是如何巩固的至关重要”。

斯里兰卡与海洋东南亚也是亚非主义与第三世界作为反抗力量的重要想象场域。斯里兰卡首都科伦坡不仅是万隆会议构想的萌芽之地,也是首届亚非妇女会议的举办地,并成为亚非作家常设事务局[2]的总部,这些历史印记都在汉迪于斯里兰卡现当代艺术博物馆策划的“遭遇”特展中得以呈现7。

地图用橙色区域表示海洋东南亚所涵盖的区域范围,标注了其中部分的岛屿、市镇、村庄、族群和考古遗址。须注意,虽然右上角的标题强调了印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等国家,但是海洋东南亚还包括新加坡、文莱和东帝汶等国家。该地图为达拉斯艺术博物馆1992 年收入的藏品。本照片为达拉斯艺术博物馆展览记录系列的一部分,达拉斯艺术博物馆提供给The Portal to Texas History(北德克萨斯大学图书馆托管的数字资源库)| 图片来源:The Portal to Texas History

印度尼西亚不仅是1955年亚非会议的诞生地,也孕育了众多左翼活动家。他们在1950-60年代的亚非团结网络中发挥核心作用。如威尔丹在研究中指出,亚非学生会议等平台为构建联结东南亚与北非的网络奠定了重要基础,东南亚甚至成为阿尔及利亚和突尼斯独立战士的避难所8。

威尔丹在文中指出,1950年代左翼国际主义的可能性是以国家支持为前提的。万隆会议的关键领导人——尼赫鲁、苏加诺、吴努和纳赛尔——都认同左翼立场。他们的反殖经历深受左翼关于社会正义、经济平等、反抗殖民主义和资本主义压迫的思想影响。亚非主义理想同样被外交领域之外的全球左翼活动家采纳,他们建立起横跨第三世界的网络,从中国到越南,从埃及到阿尔及利亚。

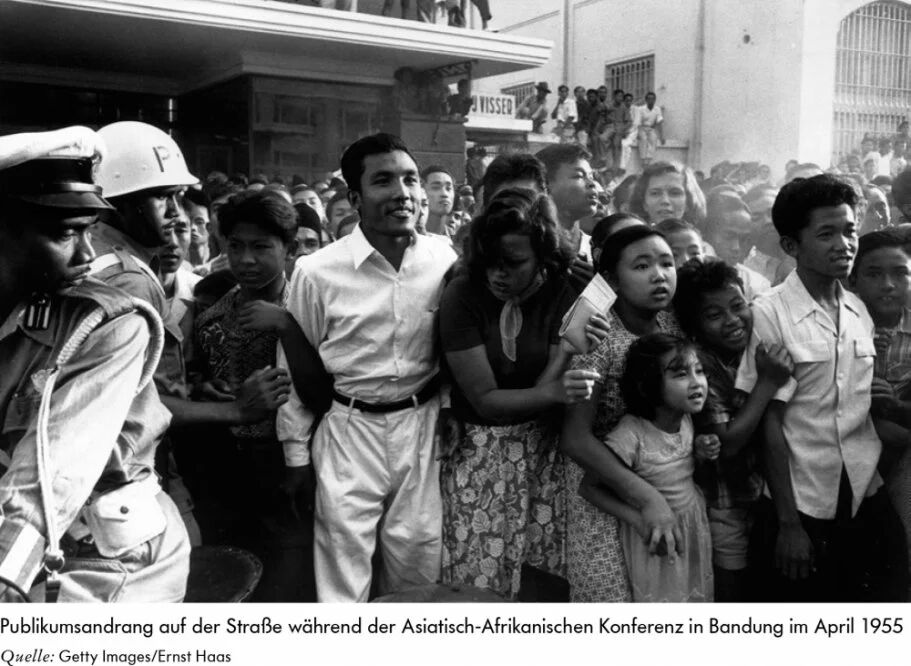

万隆会议的开幕式,以一种充满象征意义的“独立游行”拉开帷幕。作为会议的重要环节,印尼主办方邀请各国与会代表从下榻酒店步行前往主会场。代表们或身着传统服饰,或西装革履,在欢呼的人群中昂首阔步。学童、商界人士和众多记者高呼解放。据当时的目击者描述,现场气氛堪称一场“万国盛会”。这场“独立游行”是世界去殖民化进程不可逆转的生动体现,体现了这一运动与人民之间的深厚连结与共同愿望。本图片由Ernst Haas拍摄 | 图片来源:德国联邦政治教育局

然而,亚非主义从来不是一种单一的去殖民化愿景。安东尼特·伯顿(Antoinette Burton)和克里斯托夫·李(Christopher Lee)提醒过我们,印度和中国在与非洲大陆交往中的种族、外交与移民历史极为复杂,这些历史挑战了当下对亚非主义的单一理解9。在冷战时期的东南亚,亚非主义被某些国家领导人用作压制反抗与巩固自身作为反殖政权合法性的工具。

如基托·斯旺(Quito Swan)和艾玛·克鲁格(Emma Kluge)所揭示的,西巴布亚活动家争取主权的主张,因印度尼西亚在亚非运动中的核心地位而被边缘化和压制,印尼也以此强化自身对西巴布亚的主权诉求[3]。10新加坡曾是亚非工会会议举办地,该会议受到李光耀的支持,旨在争取劳工选票;马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕穆德是亚非人民团结组织和不结盟运动的早期支持者。他们分别利用亚非主义的政治正当性对左翼镇压、逮捕和噤声。

二、反思亚非主义的复杂性:异议是实践,也是方法论

历史书写作为一种关于异议的实践,意味着厘清亚非主义的复杂性:它既有作为团结力量的潜能,也有作为国家权力工具的可能性,尤其在当下语境中,亚非主义仍是强有力的外交力量。正如邱依虹在此提醒我们的那样,这意味着必须正视亚非团结愿景中的不对称结构:关注在科伦坡第一次会议[4]中被排除在外的人群,并承认当时认为非洲应以亚洲领导人为榜样的居高临下态度。这也意味着要认识到亚非主义中的阶级政治,察觉其精英主义倾向(如汉迪在斯里兰卡的例子中指出的那样),同时也要看到其能放大基层声音的潜能(如伊塔在印尼个案中的发现)。

近几十年来,面对全球化与民族主义回潮,尤其在后殖民国家未能实现当初解放愿景的背景下,行动者、知识分子、艺术家和策展人重新回望“万隆时代”的理想与现实政治,试图从中汲取教训,镜鉴当下。在亚非主义怀旧与左翼历史发掘交汇之际,东南亚的行动者、学者与策展人能如何阐释亚非主义、国际主义、及左翼为反抗殖民主义与威权主义而展开的不懈斗争之间的关联?我们又能如何将当代的学术研究与行动和艺术实践在跨国团结与去殖民的精神中连接起来?跨国运动的集体经验,又能如何启示我们理解当代不同国界和代际所面临的挑战之共性与差异?

这场对话源于一个跨代际的学者、活动家与策展人小组研讨,于2022年春在阿姆斯特丹的国际社会历史研究所举行。该研究所收藏了与亚洲左翼历史及更广泛的亚非运动相关的口述历史、文献与民间资料。在为期一周的集中交流里,我们研究这些历史资料,并通过线上线下方式,与全球各地的同行探讨研究成果,同时讨论跨国历史、行动主义与公众历史等更广泛议题。

与谈者合影,从左到右分别为伊塔、邱依虹、法蒂亚、苏林、汉迪 | 图片来源:原文

伊塔研究了参与亚非项目的印尼左翼妇女;邱依虹探索了20世纪五六十年代亚非联结,重点关注妇女、国家间关系、工会运动和国际新闻领域;法蒂亚调研了马来亚共产党下属的马来人第十支队的历史;汉迪在斯里兰卡举办关于亚非作家组织的展览之后,对该组织及其内部张力展开进一步研究;威尔丹从英国布里斯托远程参与,分享关于印尼参与亚非网络中的博士研究;卡洛斯和陈丽莹(Kathleen Ditzig)也远程参与,分享了他们在新加坡、马尼拉和首尔共同策划的“亚非-东南亚联结”的数字与实体结合的多场域展览。

这些贡献反映出学者、行动者与策展人如何重新挖掘更复杂的去殖民化历史,以对抗长期以来由威权国家主导的叙事。在这里,亚非主义既是超越国家视野的概念工具,又是历史性审视的对象,也是行动者与学者动员实践的一种形式,它连接过去与当下的去殖民运动,揭示了“异议”既是一种历史,也是一种方法论。

注:以上部分由苏林·刘易斯(Su Lin Lewis)撰写

三、何为亚非主义,谁在倡导

苏林:在20世纪五六十年代,亚非主义是什么?亲历者的感受如何?倡导者是哪些人?它是否只是精英现象,还是也发生在基层层面?

汉迪:我一直在研究科伦坡亚非作家事务局的作家群体——并且越来越怀疑他们大多出身精英,而且主要是男性。他们在国际舞台上发表宣言,属于资产阶级左翼。他们在政坛中游刃有余,或许与基层左翼运动有些脱节。

伊塔:亚非主义对行动者而言是一股强大的力量。一开始,它确实是由精英主导的——如苏加诺、阿里·萨斯特罗阿米佐约(Ali Sastroamidjojo)等人。但也有像弗朗西丝卡·范吉达伊(Francisca Fangidaaj11)这样的行动者,把基层的关切带到了国际舞台上。我也想到印尼活动家易卜拉欣·伊萨(Ibraham Isa),他曾在开罗的亚非人民团结理事会常设秘书处任职。

苏林:在我们的“亚非网络”项目中,我们试图探寻亚非运动如何在万隆会议之外的非外交层面蓬勃发展。我们追踪了工会成员、妇女、行动者、知识分子,通过数据可视化图谱呈现了他们参加的一些被后人遗忘的会议。但我们也发现,国家与非国家行为体之间存在某种交叠——我们研究的诸多会议(如亚洲社会主义者会议、亚非人民会议与亚非妇女会议)都由政府资助。通过会议来研究这些运动是有局限的——与会者往往是那些能够旅行、已经在国家舞台上拥有发声渠道和平台的人。我更感兴趣的是亚非主义是否曾经在基层生活中被人民所体验和实践?我认为汉迪指出的不同层面之间的落差非常重要。

法蒂亚:我查阅了马来亚共产党电台“马来亚革命之声(Suara Revolusi Malaya)”播出的资料。这些材料包括关于各类反殖斗争运动的新闻、马共就这些议题发表的声明,以及对全球反殖和反帝人民的声援。他们也受到印尼人和非洲斗争的启发从而关注世界局势。

邱依虹:我们不应过度浪漫化这段时期。我曾采访过多位前马共女游击队员,她们大多住在泰国南部。对她们来说,亚非主义是一种理念、一个政治理想——她们引以为傲。事实上,这激发我搬去西非的加纳,因为我对亚非团结理念充满好奇。然而,由于这些女性当年一直在泰南与马来西亚北部交界的丛林中打游击战,亚非主义对于她们而言,始终停留在抽象概念的层面。印尼在亚非之间建立的纽带或许更为真实。我父母过去常唱起上世纪五六十年代的印尼歌曲,其中一些被译成中文。1998至2004年间,我在马共和平村做田野调查时惊讶地发现,村民们也在传唱那个年代的印尼歌曲,有些被翻译成了中文和马来语。

威尔丹:我的研究聚焦于印尼人参与亚非运动的历史。亚非运动是由来自不同背景的反殖反帝活动家们发起的一系列集体合作,他们将万隆精神诠释或转化为各种亚非主义旗帜下的运动形态。因此,万隆会议不仅是定义亚非国际主义的历史事件,更是催生其后诸多亚非主义运动的标志性节点,使二十世纪五十和六十年代成为构建团结的时代。尽管这些运动多由非国家力量推动,但得到了一些国家及其领导人的支持,如苏加诺和纳赛尔。

四、宽泛的左翼光谱:内部的分裂与外部的操控

苏林:这一时期的左翼有什么特征?我发现左翼内部的分裂——特别是社会主义者与共产主义者之间的分歧——在这一时期尤为明显。

邱依虹:在我看来,左翼向来是一个多元的阵营。我们必须结合具体情境加以批判性审视。例如,社会主义和共产主义本身可以多种方式诠释。新加坡首任总理李光耀曾经也是一位费边社会主义者。左右二分法过于简单——左翼在斯里兰卡和新加坡表现出截然不同的面貌。分裂不仅限于社会主义者与共产主义者之间,事实上存在着更复杂的派系斗争。亚非各地左翼政党间的分裂屡见不鲜,再加上殖民势力的蓄意破坏、干预与阻挠,导致原本蓬勃发展的亚非反殖反帝运动难以为继,亚洲与非洲的政党也因内外各种原因分裂瓦解。

威尔丹:我同意邱依虹的观点,左翼的光谱很宽泛。在印尼的历史语境中,社会主义和共产主义者等标签尤其难以界定,这两种身份具有流动性。参与亚非运动的印尼人虽然所属政党各异,但都支持社会主义。个体的身份标签似乎与其对政党及组织的认同相关。以作家普拉姆迪亚·阿南达·杜尔(Pramoedya Ananta Toer)为例,他因加入被视为印尼共产党外围组织的“人民文化协会(Lekra)”[5]而被贴上了共产党人的标签,尽管他本质上更接近苏加诺式的革命民族主义者。

法蒂亚:印尼不仅存在社会主义者与共产主义者之间的分裂,各党派内部也存在分歧。以印尼社会党为例,我父亲与乔汉·沙赫鲁兹(Djohan Sjaroezah)属于东爪哇的基层组织,与印尼共产党关系密切。他们创建了“马克思之家”,与印尼共产党人共同讨论政治议题,但印尼共内部也有派系之争。印尼社会党及其领导层最大的罪责在于,1965年印尼共产党人遭到政治大屠杀时,他们没有公开抗议。

汉迪:这些分裂部分源于参与者的个人立场,及个体的政治感受如何影响了其政治归属。当时斯里兰卡的左翼国际主义者多为投身国家建设事业的社会主义者,他们与基层左翼社会运动之间存在着深刻鸿沟。我认为我们不应完全摒弃左右之分的内涵,而应将其视作理解斯里兰卡的国家社会主义者如何堕入种族主义乃至暴力的民族—国家主义的视角工具。这些左翼内部的分裂提醒我们,策略性话语本身也易被国家暴力机制操控和滥用。

法蒂亚:左翼内部的反共情绪是我们必须警惕的,要像对中情局等反革命势力的干预一样高度警惕。例如,在马来亚反殖历史书写中,无论在学术界还是公共话语中,关于PUTERA-AMCJA联盟(马来亚首个反殖、跨族群大众联合阵线)的论述常被围绕“共产主义操控与渗透”为主导来诠释。该联盟本质上是由马来人与非马来人联合抵抗英国殖民统治、推行马来亚民族主义为团结力量的政治实体。但其历史叙述却陷入种族化的框架——即利用种族这一现代殖民概念进行分化与他者化的政治过程。

这种主导叙事的广为流传具有多重政治功能。它否定了联盟中包括共产党人在内的多元群体的能动性,在共产主义信仰者与其他政治参与者之间人为制造政治分化——尽管他们本是为了争取马来亚的完全独立而携手合作的联盟成员。这种政治分裂手段是英国殖民者在高度种族化的马来亚社会中惯用的手段,旨在动摇大众及联盟内部成员对事业的信念,从而削弱激进反殖民运动的合法性。可悲的是,如今在讨论反殖历史时,仍有某些自诩左翼的人延续这种殖民逻辑。这是福利资本主义的话术,而非社会主义的。

五、暗流汹涌:亚非团结运动与二十一世纪的跨国运动

汉迪:谈到这些分裂与派系,这个时期为左翼留下了哪些遗产?这些经验被遗忘了吗?与二十世纪后期的跨国行动者网络相比,它们之间有哪些共鸣、相似或差异呢?

邱依虹:在亚洲,左翼遗产被广泛记录于历史文献、官方或民间教育、口述历史、文学、歌曲和电影以及集体记忆中。然而,对这些遗产的解读因人而异,因不同家庭、代际、政府、政治倾向和组织而异。在亚洲和非洲,这些遗产依然是极具争议的话题,常引发人们情感和立场上的巨大撕裂。对左翼历史的记忆、叙述,以及对左翼的想象,都呈现出多层次与微妙复杂的面貌。此外,这些阐释与再现,都随时间和社会政治经济环境的变化而不断演化与重构。

历史,如同生命中大多数事物,是一种持续性的存在,时而像一股暗流或浮或沉,时而又会以抵抗、社会运动和民间社群的形态显露于地表。将“过去”与“现在”联结起来的那条线索,正是那种不屈的反抗精神、积极变革的理想渴望,以及为人民大众的权利而斗争的利他情怀。历史和记忆的实践,是人类试图在时间中把握片刻、寻求自我理解的努力——它在最理想的状态下是无私的,而在其他时候则免不了自私和谋算。

威尔丹:我认为那个时期反帝运动的遗产在于确立了去殖民化的议程,通过跨国运动的方式构想并推动了一个自由和平世界的创生。这段历史仍有现实意义,因为我们正面临全球不公、新自由主义、战争、气候危机和流行病等一系列问题。在印尼当下语境中,这份遗产尤为重要,因为如今许多行动者倾向于孤立地进行社会政治行动,这种倾向当然与苏哈托“新秩序”政权遗留的威权体制密不可分。其实,亚非团结运动与二十一世纪的跨国运动存在某些相似之处,即二者都把跨国网络作为一种对抗全球不公并推动政治变革的政治手段。但二者也存在差异,例如对国家及其领导人的依赖程度不同12。

六、镜鉴当下:团结非洲,跨洋对话

苏林:这段历史和这些跨国联结对于当下具有什么意义呢?

伊塔:我的丈夫赫尔斯里·塞提亚万(Hersri Setiawan)是亚非作家协会的永久成员。他提到过在塔什干会议期间,作家们共同发布了一份政治宣言。在亚非妇女会议上,妇女们也宣读了一项政治宣言[6]。印尼的左翼妇女组织“Gerwani”和亚非人民团结组织的联系很紧密,许多妇女曾被派往阿尔及利亚。在参与亚洲妇女运动工作时,我结识了包括库玛丽·贾亚瓦德纳(Kumari Jayawardene)在内的女性主义运动人士。

库玛丽很重视亚非运动和亚洲妇女运动之间的关联。她曾在万隆会议之前三次访问印尼,与印尼记者弗朗西斯卡·芳吉达杰(Francisca Fangiddaej)等人交流——我在阿姆斯特丹研究过弗朗西斯卡的档案。在荷兰的档案馆时,我认识到亚非主义对于1950年代的印尼左翼和妇女运动来说何等重要。而在当下的政治话语中,非洲已经被我们抛弃了。这个问题需要好好反思。

威尔丹:全球性的去殖民化和民族解放运动,伴随着冷战的动荡,引发了许多今天已不为人知的倡议和事件。我之前并没意识到亚非拉的反帝运动者曾构建了如此深入广泛的联系网络。就印尼历史而言,这一时期的重要性还在于它拓宽了印尼与非洲之间的关系——不仅北非,也包括撒哈拉以南的非洲。亚非团结为这些联结开辟了更广阔的空间。正如伊塔所说,今天人们难以想象当时印尼和非洲之间的联系如此频繁紧密。这也对印尼社会产生了深远影响,可惜随着苏哈托发动“新秩序”政变、苏加诺政府倒台,印尼的发展方向被彻底改变。

邱依虹:从非洲视角来看,非洲大陆一直在建立自己的政治话语体系。亚非话语体系在非洲内部持续演化,其重点在于发展有别于亚洲、根植于本土经验的独特视角。今天这一趋势尤为明显。尽管受到新G的影响,但是来自亚洲不同地区的外国资本在非洲的投资在不断增长(不仅中国,还包括马来西亚、新加坡、泰国、韩国、日本、印度、土耳其和黎巴嫩等)。非洲知识分子和政治领导人都清楚意识到,非洲统一与泛非主义才是非洲对外关系和团结合作形式的基石。

法蒂亚:跨国议题如东南亚地区的强制移民和劳工迁移,在新加坡等国至今仍是充满争议的话题。或许我们可以把这段历史重新纳入当下语境,以提醒自己,我们在反对帝国主义剥削的斗争中是携手并肩的。这不仅是马来西亚人的斗争,也同样关乎新加坡人、印尼人、菲律宾人,以及所有受过殖民压迫的民族。这一历史经验与马来世界这个文明共同体中根植的统一理念密切相关。这种理念为那些参与解放斗争的人们提供了团结基础,使他们在殖民主义到来之前就已在这片土地上建立起共同体意识——在这里,每个人都是共同体的一分子,没有人被视为外来者或低人一等。

这些理念的提出,是为了在物质层面上对抗殖民体制策划的由种族和殖民地边界造成的分裂和异化。它们揭示了边界与“种族”等观念如何被用来巩固殖民意识形态,如何依赖种族与文化等级制度来维系殖民统治,而不仅是为了划定领土界线。这些边界本质上是被种族化的社会结构产物,其目的是分裂、奴役和剥削殖民地人民,最终实现财富积累。这些理念曾构成左翼话语的重要组成部分,今日依深具现实意义。

邱依虹:在这个意义上,东南亚(包括菲律宾)整体而言,在多元文化方面比东亚更为开放。我们之间的联系不仅通过陆地,更通过将我们联结的海洋。东亚(例如日本、朝鲜半岛和中国)的情况则不同。这些社会和国家在历史上相对封闭,在不同时期因国家法令和政策与其他地区隔绝。这些地区对“我们”与“外国人/外来者”之间仍存在明显的区分和界限,正如来自周边东南亚、南亚国家及非洲的移民劳工所遭遇的那样。

汉迪:这与更广泛的边界议题相关。十年前,“不存在边界”会被视为一种极端的主张。但我认为如今这种观点似乎正获得更多认同。正如法蒂亚提到的,我也在思考,这些关于跨越边界的讨论是否也是在摆脱以陆地为中心的思维定式、转向海洋视角与跨洋对话。我发现那个时期的世界构建非常有意思——每次演讲和每封信都在实践这种世界构建的潜力。我们现在所处的环境已大不相同。

苏林:我想这种现象是否会波浪式出现。20世纪50年代至60年代初的左翼国际主义时代似乎在60年代中期消退了,伴随着威权主义的崛起和对左翼势力的镇压,至少在东南亚是这样。到了20世纪80年代,随着非政府组织的兴起,新一代跨国活动家开始崭露头角。9·11事件之后,极端民族主义和收紧边境管控确实卷土重来。汉迪,你提到或许现在活动家更加关注跨国联系,这一点很有趣,也许是对民族主义回潮的回应。

邱依虹:我愿意相信,这不是非洲-亚洲故事的终结。像汉迪说的,我们摆脱“陆地将我们分隔”的思维,而是关注“海洋将我们联结”的方式,就能重新构想并重建亚非联系。另一方面,我们也必须铭记许多非洲移民和难民乘船前往欧洲寻求生存机遇,最终却葬身地中海的惨剧——今日残酷的新自由主义、疫情防控及边境管控的加强,使海洋继续成为隔绝我们的空间。

七、去浪漫化叙事:本国利益与跨国团结

卡洛斯:我们为“非洲—东南亚联结(Afro-Southeast Asian Affinities)”项目做的研究,核心在于重新审视这段历史,也探讨其信念怎样影响了此后数十年的东南亚历史。我们的展览关注东南亚如何成为探讨亚非团结遗产的试金石。例如,从马菲林多(Maphilindo)[7]的历史中可以看出,马来亚、菲律宾和印度尼西亚的领导人曾试图在一个由新独立国家团结塑造的世界秩序中,既要应对抱负与焦虑,又要应对新殖民主义权力带来的负担。随着近年来关于亚非团结的研究和展览重新兴起,也出现了对其的浪漫化,我们认为有必要强调:跨国框架始终嵌套在这些相互竞争的利益体系之中。

苏林:你们是怎样将这段历史呈现给大众的?公众对此反响如何?

汉迪:我们在现当代艺术博物馆(目前在一家商场里)举办了名为“遭遇”的展览。其中一部分探讨了20世纪50-60年代斯里兰卡政治左翼经历的希望与暴力交织的复杂历史,以及如何在国家自我定位过程中发挥重要作用。展览中最大的作品是森卡·塞那纳亚克(Senaka Senayake)创作的16英尺画作,挂在奥贝罗伊酒店,为第五届不结盟运动峰会所委托创作。

2022年,斯里兰卡现当代艺术博物馆“遭遇”展览中展示的森卡·塞纳亚克(Senaka Senayake)的画作

图片来源:斯里兰卡现当代艺术博物馆

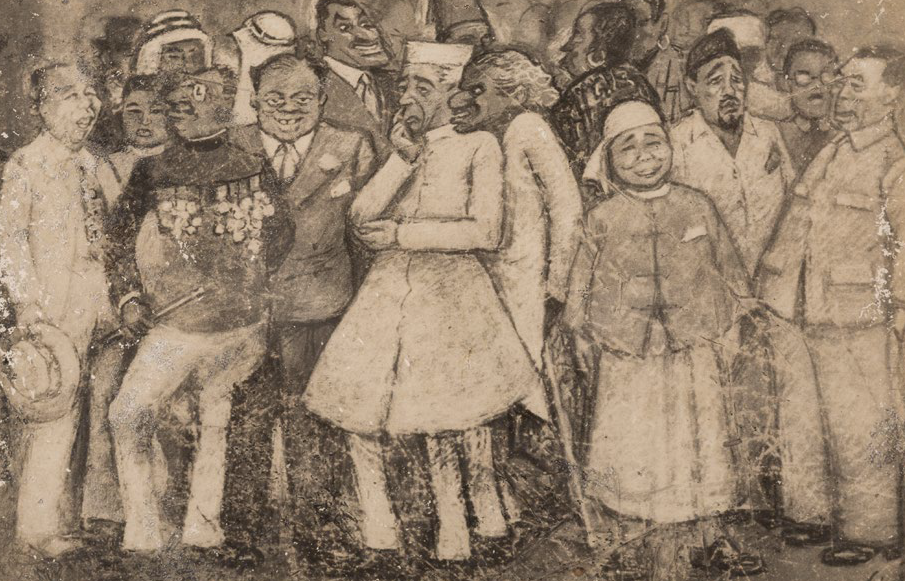

我们还展出了奥布里·科莱特(Aubrey Collette)关于万隆会议各国领导人的画作,以及1958年首次在斯里兰卡(当时称锡兰)设立的亚非作家局出版的非洲—亚洲诗集。其中一首诗关于茶园契约劳工是斯里兰卡经济支柱,提到斯里兰卡只是“某些人的天堂”,这恰恰体现了这一左翼时刻蕴含的矛盾。

炭笔画“万隆会议”,作者奥布里·科莱特(Aubrey Collette),1955年。摄影师未知,萨普马尔基金会(Sapumal Foundation)收藏品

图片来源:斯里兰卡现当代艺术博物馆

科伦坡亚非作家局分裂后,部分作家将该局迁至开罗并创办了《莲花(Lotus)》杂志。我们探讨了莲花在斯里兰卡的不同表现形式,包括马丁·维克拉马·辛格(Martin Wickrama Singhe)的《莲花之道(Way of the Lotus)》和科伦坡的“莲花塔”。

在后殖民时期的国家建构中,左翼话语中出现了右翼民族—国家主义元素,这揭示出公民在亚非团结诉求之外仍优先本国的复杂表达。这段被遗忘的历史令人震撼,人们常在看完展览后想多待半小时继续讨论。这段历史与今天斯里兰卡的官方历史叙事明显背离,动摇了人们对本国历史的既有认知。

我感兴趣的是:这段历史是如何被替代的?我们怎样重新挖掘它?我认为海洋提供了一个富有启发性的场域——它促使我们的研究“去疆域化”,将海洋和天空视为交流与交汇的空间,在那里,身份认同得以重塑。这或许能为我们审视斯里兰卡左翼运动及其种族民族主义局限性带来新的启示。

八、葛兰西式“痕迹的清单”:重拾国际主义精神

法蒂亚:汉迪提到的种族因素值得注意。马来亚共产党第十分队以马来人为主,因此常被放在种族视角下解读。马来人对世界的见解常被忽视或妖魔化,这在很大程度上源于英国殖民者和马来贵族推动的反华种族主义——而这种种族主义又与反共意识形态紧密相关(包括认为“你不可能既是马来人又是共产主义者!”的看法)。

我常在推特上分享我的研究,包括在阿姆斯特丹的研究。当一名马来西亚女性谈论马尔科姆·X(Malcolm X)时,人们有时会困惑不解,但实际上,作为一个生活在根植于奴隶制和定居殖民主义国家的黑人,X对宗教、人性、压迫、解放、资本主义、种族主义和帝国主义的见解,对我们而言都并不陌生。

我还分享了关于马来西亚国家桂冠诗人乌斯曼·阿旺(Usman Awang)的资料,引起了许多人的共鸣,然而他的国际主义精神却被抹去了。他曾积极参与亚非作家运动,创作了多首有关万隆会议和黑人力量的诗歌,如《黑雪》和《蓝调之声》。历史蕴藏的力量往往因被压制和遗忘而被掩埋。我们的使命是努力构建安东尼奥·葛兰西所说的“痕迹的清单(inventory of traces)”——这正是我们在阿姆斯特丹所做的。

伊塔:1965年印尼的政治大屠杀长期被官方叙事掩盖。为此,我们创办了“流动博物馆”,旨在唤起大屠杀幸存者的记忆,建立历史意识,争取正义和追责。许多女性幸存者保留着“档案”,但从来没有讲述过这段经历。我们收藏了幸存者从集中营带出来的物品和照片:衣裙、笔记本、鞋子、杯子,甚至有幸存者制作的装有小船的玻璃瓶。

我们之所以让这个展览“流动”,因为每个地区都有独特的记忆去呈现。我们在教室、公共建筑、甚至在商场里设展,展示一份事件年表。我们曾在展厅布置了一件顶部装有屏幕的连衣裙(代替头部),播放女性讲述自身经历的口述历史片段,还展出一位幸存者的自行车。每个展出地点都会聚焦不同地区女性受难者的故事。

伊塔在“流动博物馆”中介绍1965年政治大屠杀期间被流放到布鲁岛监狱营的左翼政治犯保存的文物。

当时有100万至300万左翼人士被杀害 | 图片来源:伊塔

幸存者们在狱中创作了歌曲。我们展出过三幅壁画记录这些活动:一幅由赫里亚蒂女士创作的歌曲《献给我的孩子(Untuk Anakku)》,被日惹艺术学院的学生投影在墙上;一幅是普拉姆迪亚写给女儿的信;一幅是左翼团体“人民文化协会”的艺术家莱奥先生凭记忆描绘的集中营。

我们保存着一张集中营的照片,那里曾是艺术家和作家被囚禁的地方;他们被与科学家、工人和其他群体分开关押,总共有一万人。我们还存有政治犯讲述狱中情况的录音及赫尔斯里的写作。集中营里禁书,但作家们不眠不休,整夜写作。农业科学家告诉他们把手稿用塑料包好,埋在香蕉树旁的地洞里,因为香蕉树根吸水。

当幸存者们获释时,这些作品被藏在纱笼里带出来。在监狱里,妇女们高声歌唱,包括一首在狱中创作的歌曲《亚非一家》(Asia Afrika Bersatu/Asia and Africa as One)。如今布鲁岛上的监狱营已被拆掉,但一些幸存者仍住在其旧址附近。

我们有时会遭遇当地政府的阻力,有时又能得到学校的配合。我们通常会花一天时间做介绍,组织小组讨论,次日进行展览。有的老师一开始很抵触,但几天后他们就意识到澄清历史和这类讨论的重要性。

九、翻译反殖作品:发掘历史,唤醒记忆

法蒂亚:这个“流动博物馆”启发我做一些与所谓“马来亚紧急状态”相关的活动。这场持续了十二年的暴力战争由英国殖民政府为巩固其在日本投降后对马来半岛的控制而发起,目的是镇压马来亚反殖运动。这些大众教育活动是公众了解反殖历史与跨国团结的重要平台。我也意识到翻译实践的重要性。印尼的活动家和知识分子翻译了许多重要的反殖著作,如弗朗茨·法农(Frantz Fanon)的《全世界受苦的人(The Wretched of the Earth)》——这些实践在马来西亚等国家亟需推广。

邱依虹:谈起历史作品的翻译,我曾将林鸿美(Lim Hong Bee,1917-1995年)的政治回忆录从英文译成中文。他是马来亚民主联盟创始人,也是在伦敦出版的《马来亚观察家(Malayan Monitor)》的编辑。自20世纪50年代起,他一直流亡伦敦,后来在英国曼彻斯特的博尔顿去世。他是一位国际主义者,在第二次世界大战和朝鲜战争期间都很活跃。他也是一位反帝反殖战士,曾因与英国和日本殖民主义者斗争而辗转南非,在那里目睹了种族隔离的残酷现实。这段经历拓宽了他的视野,使他将非洲和亚洲争取独立自主的斗争联系起来。

翻译回忆录不仅是语言转换,更是重新发掘被隐藏、压抑和沉默的历史。换言之,翻译能唤醒记忆,赋予其新的生命。翻译通过语言的再诠释与媒介作用,使历史学家兼译者能更深入地重新发现并连接历史。

卡洛斯:参观过我们“非洲—东南亚联结”系列展览的观众——无论专门人士还是普通参观者,都表示对我们所呈现的历史感到陌生。我们认为这是重新想象全球历史、审视我们一直以来接受的历史教育的良好开端。这不仅将东南亚置于全球历史脉络中,更在于思考作为现代区域构造的东南亚历史,理解冷战以来当代全球新殖民势力何以巩固的核心。学者与学生们对这一叙事表现出极大兴趣,也对我们展出的档案和艺术作品充满热忱。我们希望这些展览能激励更多未来的思考者继续追问这些历史。

译者注:

[1]海洋东南亚指的是包括印度尼西亚、菲律宾、东马来西亚、马来西亚半岛地区、新加坡、文莱以及东帝汶的东南亚海洋地区,与“大陆东南亚”(即中南半岛)相对。详见:海洋东南亚维基百科词条https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E4%B8%9C%E5%8D%97%E4%BA%9A。

[2]亚非作家常设事务局,为亚非作家会议的常设机构。首次亚非作家会议于1958年在苏联乌兹别克斯坦共和国首都塔什干举行,期间决定在锡兰(今斯里兰卡)科伦坡设立常设事务局(文中简称事务局)。此处原文为Afro-Asian Writers’ Permanent Bureau,其它处均为Afro-Asian Writers’ Bureau。中国于1959年4月成立了亚非作家常设事务局中国联络委员会,由茅盾担任主席。事务局旨在促进亚非作家之间的交流与合作,反对帝国主义和殖民主义,支持民族独立斗争,并推动亚非民族文化的发展,反映了万隆会议后亚非文学运动高潮。

[3]1949年印尼独立后,新国家将西巴布亚(1961年脱离荷兰独立)视为其领土的一部分,提出主权要求,并利用“反殖民”的话语来支持这一主张。

[4]指南亚五国总理会议。该会议于1954年4月28日至5月2日在锡兰(今斯里兰卡)首都科伦坡召开,印度、巴基斯坦、缅甸、印尼、锡兰五国总理参与。会议主要讨论印度支那停战问题,并与同期举行的日内瓦会议形成议题联动。该会议提出召开亚非会议的倡议,为1955年万隆会议的召开奠定基础。

[5]人民文化协会 (Lembaga Kebudayaan Rakyat),简称Lekra。

[6]1958年2月15日至24日,在科伦坡举办了由印度、印度尼西亚、缅甸、锡兰(斯里兰卡被殖民时期曾用名)、巴基斯坦五国的妇女团体发起组织的“亚非妇女会议”。

[7]马菲林多是马来亚、印尼和菲律宾联盟提议成立的一个松散的政治联盟。

参考资料:

1见Mamdani, “Beyond Settler and Native,” 651–664; Rof, Origins of Malay Nationalism; Amoroso, Traditionalism; and Wickramasinghe, Sri Lanka in the Modern Age.

2东南亚语境下,参见回忆录: Pramoedya Ananta Toer (Nyanyi Sunyi Seorang Bisu), Chin Peng (Alias Chin Peng) , Poh Soo Kai (Living in a Time of Deception), Lim Hong Bee (Born into War), Handyamsiah Fakeh (Memoir Handyamsiah Fakeh), and James Puthucheary (No Cowardly Past). 关于回忆录与地方史学如何有助于反思历史学研究:参阅:Hearman, “Uses of Memoirs”; and Arifin, “Local Historians.”

3 Khoo, Life as the River Flows; Nadwa Fikri, “Independence with Blood”; 法蒂亚 Nadia, Suara Perempuan.

4 See Khoo, Life as the River Flows, 25.

5 Nadwa Fikri, “Subverting the Briti汉迪 Racialising Project.”

6 Anderson, Spectre of Comparisons; and McVey, “Change and Continuity.”

7 Ewing, “Colombo Powers”; Lewis and 威尔丹, “Politics of Development”; 和Yoon, “‘Our Forces Have Redoubled.’”

8威尔丹, “Forgotten Bandung?,” 213–40.

9 Lee, “Decolonizing ‘China–Africa Relations’”; Burton, Africa in the Indian Imagination.

10 Swan, “Blinded by Bandung? ”; Kluge, “West Papua.”

11我在阿姆斯特丹研究的对象。

12威尔丹在最近发表的博士论文中阐明,当时亚非行动网络中的印尼活动家得到后殖民政府尤其是领导人苏加诺的支持。参见威尔丹的博士论文“Engineering Solidarity: Indonesian Activists, Afro-Asian Networks, and Third World Anti-Imperialism 1950s-1960s,” University of Bristol, 2023。

文章来源:《南亚、非洲与中东比较研究(Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East)》期刊https://doi.org/10.1215/1089201X-12113468

原文标题:Dissenting Histories: A Dialogue on Activism and the Left in Decolonizing Asia