从消费者到生活者,日本妈妈们的社区改革之路

来源: 食通社 发布时间:2019-03-26 阅读:3635 次

食通社说:在互联网和平台经济迅猛发展的今天,一切生活所需只须我们低头轻按手机,连商店和菜市场好像也不需要了。

在这样的时代,讲一个起源于半个多世纪前日本一群妇女共同购买的老故事,会不会不合时宜?在当时日本经济嘭嘭向上蹿,资本企图最大限度地控制人们生活的时候,一群家庭妇女从生活出发,争取来新鲜健康价格平易的食物,在社区里创立起兼顾家庭的自主劳动事业,开设了社区养老院和以交换劳动为基础的社会保障体系……这就是横跨十五个行政区,总社员超过30万人的日本“生活俱乐部”消费合作社。她的发起人岩根邦雄,在合作社走过将近30年的时候,写下《从329瓶牛奶开始》一书,将这个重拾生活和梦想的故事向我们娓娓道来。

本篇书评由食通社和土逗公社联合发布。

作者:三脚——追求平等的社群生活,学习做天然食材的转换者以安身立命,现困身于动物权益工作不能自拔 。

不喝鸡汤骗自己的话,怎么样能重拾生活和梦想?

东京生活俱乐部一景。摄影︱食通君

六十年代的日本,经过五十年代的朝鲜战争刺激,加上美国提供的军事保障,全国上下一心拼经济,经济实力跃居世界第二。然而1960年,美国提出新安保政策,要求日本跟随美国的军事行动,激起各阶层民众的强烈抗议,但是新安保政策还是强行通过了。28岁的岩根邦雄与其他参与者一样,激愤高昂的情绪突然跌落谷底,开始质疑:看似繁荣的社会,到底是靠什么支撑着呢?也认清了,在所谓的民主社会,人民却无力决定要什么样的社会。

街头抗议无效,而在当时经济蒸蒸日上的日本,传统的劳工运动被每年定期的劳资双方的协商取代。企业引入新型管理,也乐得分一点饼给工人,反正工人还会乖乖地拿钱去消费企业生产出来的商品。想要改变旧有的倾向资本的社会结构,创造人民自己的社会,岩根邦雄意识到不能依靠已经向资本妥协的左翼政党,而需要重新建立起改变社会的主体。于是他和妻子投入社区,尝试寻找一班有理想有热情的年轻人一起搞事情。但是他们所在的社区世田谷,是一个典型的新住宅区,聚居着知识水平较高的中青年,年轻小伙子们都在忙着为资本家打工呢,岩根邦雄平时在社区里跑来跑去,常常接触到的反而是一群妇女。

日本60年代风起云涌的社会运动,为后来的“生活革命”埋下了种子︱图片来源:网络

“要不要喝便宜的牛奶”——生活俱乐部的开始

岩根邦雄的社区工作始于挨家挨户收集反核试爆签名,但社区反响一般。后来参考日本其他主妇团体的共同购买行动,他再登门邀请居民订购价格亲民的牛奶,便很快被接纳。最开始参与集体订购牛奶的有大约200户居民,共329瓶牛奶,就这样,“生活俱乐部”在1965年成立了。

为什么要共购牛奶呢?原来日本战后因为物资匮乏,已经有不少由妇女发起的消费者运动,通过组织共同购买,保证日常所需。共购牛奶这个决定对岩根邦雄来说并不是深谋远虑的筹划,只是借鉴过来增加跟居民的互动的手段罢了。谁也没有想到,当人们聚起来从生活出发自主反思的时候,这条路越走越远了。

86岁的岩根邦雄今年1月在生活俱乐部50周年纪念会上发言 | 图片来源:网络

即使是最初这样一个迷你共购组织,岩根邦雄他们遇到的困难并不小。没有任何食品流通相关的经验和资源,也对食品生产知之甚少,配送靠自行车,储藏设备也是靠借。最初承担共购各项杂务的只是岩根夫妇和另一个年轻人,自己累趴下之余,参与共购的居民可能还并不买账。“便宜没好货吧?!”有居民这么质疑集体订购的牛奶。

当时的日本,食品工业正蓬勃发展,雪印、明治及森永等少数几家大厂垄断了牛奶生产、流通、销售等几乎所有的链条。四圆三十钱的原乳收购价,到消费者的手中竟变成了十五圆。食品工业还推出五花八门的加工牛奶,比如在脂肪含量上做文章,推出低脂和高脂牛奶,或者添加维生素等做噱头,这类产品的价格通常要高出无添加的牛奶好几成。即便价格并不公道,可垄断资本家们辅以广告,不少消费者心甘情愿为其买单。被主流市场操控的居民对岩根他们的共购存有各种质疑。失望之余,岩根他们开始总结反思,“既然人家批评我们牛奶不好,我就得设法证明我们的牛奶好在哪里”。

直到今天,牛奶仍是生活俱乐部重要的“消费材”。主打的72度15秒灭菌巴氏鲜奶,品质要优于普通超市高温或长时间灭菌的牛奶。摄影 | 食通君

紧接着,岩根他们开始重新去认知什么是牛奶,牛奶是如何生产、加工和流通的。经过探究发现,共购的牛奶才是真正的无添加牛奶,但参与共购的居民却误以为是劣质牛奶。

生活俱乐部便提出“消费材”这个概念取代“商品”,希望大家在消费的过程中认识到究竟需要物品的什么功能,商家宣传的各种神奇功效是否有用,是否是日常所需。俱乐部通过鼓励共购成员不间断地搜集资料、自主学习,戳穿市场的伪装术,拒绝商家想方设法增加的价格高昂实际效果甚微的商品附加值,回归产品的本质(即”材“的含义),即其使用价值。

也是从那时候起,生活俱乐部建立了“探究根本”的思考方式。

成立合作社

到了1968年,牛奶共购数量增加到两千多,但依靠有限人手配送上千户共购家庭的运作方法,在零售业快速增长的情况下,很难再继续下去。共同购买这样一种经济行为,如果想要在居民的日常生活里发挥更大的作用,势必要有更完善的组织形态。

经过四处考察,最后他们决定成立合作社。既然大家不是一起买完物美价廉的食物就散,而是有心让共购持续下去并在生活中发挥更大的作用,参与其中的每个人就需要承担义务。而第一步就是“出资”。

一开始确实有不少社员表现出疑虑:我选择我需要的货品参与共购就好,交了这笔钱,谁知道这共购能持续多久,以后提供的共购品种能满足我的需要吗?但是社员出资用来购置必要的冷藏设备、货车等,为共购能够进行下去打下坚实基础。每当合作社拓展到一个新的社区或县市的时候,一开始只是提供数量有限的几种日常必需品;随着社员增多,出资额扩大,合作社再增加共购产品品类。越做越大,合作社便有可能开展生活相关的其他业务——这一切都是建立在社员出资的基础之上的。

《与生活俱乐部在一起 岩根邦雄半生谱》是另一本关于他和合作运动的著作。新时代社,1979年。

生活俱乐部由专责职员和消费者社员组成。最早期就是由岩根夫妇和另外一位年轻人担任职员,不可避免地,作为发起人,他们一开始承担了最多的工作。不论是日常配送,还是开会、学习等内部组织工作,职员几乎包揽,社员参与很少。这样的情形让社员与职员之间的矛盾越来越大。也难怪,社员把合作社和职员当做提供服务者,而没有把自己作为参与者来对待。

这也倒逼合作社很快探索出了一套“班”的组织做法:

让就近居住或同在一个办公室的社员组成“班”,由班提前统计好需要订购的货品,交给合作社联社向生产者订货;之后订来的产品不必配送到各家各户,只需要交由各个“班”分发就可以了。

这样,仅凭几个职员就可以承担起有1000个社员的合作社的运作。每个班设有班长,作为社员和组织之间沟通的桥梁,既要负责日常分发货物,也要组织班内开会和参与班长会议,是很辛苦的工作。然而每个班根据班员具体状况,采用不同的制度,有轮流担任班长的,也有将班长职责分拆,由年长的承担配送等杂务,年轻的在职妇女参加会议的。总之,合作社变成了一个社员“自主营运、自主管理”的平台。

50年后,生活俱乐部还在她的发源地东京世田谷为社员服务。摄影 | 食通君

职员和社员分工配合,保证了合作社正常的日常营运,这样的运作机制却是经历了好一番波折,到七十年代中才稳定下来。因为其实一开始很容易由职员承担了最多的工作,不论是日常配送,还是开会、学习等内部组织工作,职员几乎包揽。配送任务繁重,加上不理解合作社的理念,新进来的职员往往怨声载道,甚至组成工会,发展到职员与社员公开对骂,大打出手。而社员也不满职员强加给她们的”班长“的任务,总要开这会开那会。不过也正是借着这个风波,合作社做了反思,当时社员们得出如此结论:

合作社绝不是贩卖’商品’给社员的地方,社员必须找回自身的主体性,同时参与劳动业务,才能名实相副地完成共同购买这项创造性活动!这也是由过去被动的、疏离的消费者立场,转换为自主、确实的持续性消费行动的转折点。

通过“班”的设计,社员参与程度越来越高 | 图片来源:网络

合作社的“班”不仅是作为业务经营系统的基本单位,也有意无意成为社员相互交流的平台,成为社员讨论参与社区事务的训练场。

事实上,从最初的共购,独立的家庭开始被联结起来。通过合作社的”合“,没有外出工作、困于家庭的妇女们实现了自我,个体才获得最大限度的发挥。生活俱乐部改变了人与人之间的关系,这场生活革命本身也是在创造新的人与人关系,这正是合作社的灵魂。

“外行人”建立的生产流通消费系统

共同购买本身是直接捣破主流的消费环节;至于生产和流通环节,虽然生活俱乐部在发起共购之初就学习探究食物生产是怎么一回事,但当时还是依赖既有的生产流通系统,大部分共购货品由消费合作社联合社“日本生协联合会”统一供给或者依靠某项产品的产业联会供货,生活俱乐部没有直接跟生产者联系。

但是七十年代石油危机,不少日用品短缺,日本生协无法保证合理的供货量;而产业联会往往是由收购商组成,即使他们随意加价,合作社方面也无权协商。想要真正打破农企巨头的垄断,必须直接连接生产者。

合作社开始往各地跑,首先是牛奶。日本跟我们现在的情况一样,奶农的牛奶直接由牛奶商收购,价钱压得非常低,利润全被牛奶厂家抽走了。经过四年时间,合作社竟然组织起几户奶农,生产者组织和消费者组织共同出资建起了牛奶加工厂!

想要通过共同购买改变榨取性的主流商品生产体系,就必须保证足够的购买数量。合作社靠的是“单品集结”的方式来做“量”。也就是说,合作社针对基本生活所需,选则符合标准的特定生产者,跟他大量订货,同一品类不再寻找其它供货商。事实证明,这种方式产生的购买力是惊人的,经过“集体罢买”,有力拒绝了主流市场创造的虚假的自由选择,建立起与生产者的平等对话关系。

强调食材来源,与小农合作,仍是生活俱乐部的重要特色。摄影 | 食通君

从消费者到生活者

岩根建立生活俱乐部的想法从一开始就有很强的社会改革的目的,这样一个在生活方方面面密切合作的网络,就是推动社会变革的主体啊!

譬如世田谷这样的近郊新住宅区,当时就面临教育、交通、社区照顾等各方面需求,社员们从生活需要出发,共同发现问题,提出解决办法。他们还发起“代理人运动”,参与地区选举,形成一股柔韧有力的政治力量。

这场生活者运动不只是讲消费者的联合,甚至是舍弃“消费者”的概念,提倡“生活者”。要联合的不仅仅是消费,不仅仅是买到安全健康且价格适宜的日常所需,而是经由合作重新建立整全的生活。所以生活俱乐部从八十年代开始,逐步建立起“劳动者自主创业”与包含劳动交换的社区保险和社区养老制度等。

生活俱乐部在店内通过海报等形式,传播自己的理念。摄影 | 食通君

生活者运动过时了吗?

今天的中国,外卖随叫随到快捷便利,而我们并不享有获得健康食物的权利;商品房越建越多不停耸起,而我们却被赶到日益逼仄的封闭空间里负债一生。技术前所未有地发达但教育与知识却越发被特权者控制。越来越多的东西被收编为“商品”,于是商品琳琅满目层出不穷而我们却愈加深陷欲望的沟壑里。我们在这样的密封空间里掏空所有,换来的究竟是什么鬼生活?

生活俱乐部的实践给了我们希望。但是要实现如同生活俱乐部那样的社群网络,今天我们面临着更加严峻的情势:资本主义的工业化生产已经彻底摧毁了食物本身,资本已经收编了”无添加“”生态“等概念,”生态“本身成了商品附加值,回归产品本质意味着更高的生活成本。

经济宽裕者大可选择订购生产配送一体的有机公司的商品,而穷人即使想要通过参与民间自发的共购吃上相对便宜的生态食品,却未必有空余时间参与社群,想要从消费者入手组建共购网络困难重重。生活俱乐部依靠一群留在社区的家庭妇女发展起来,与其对照,若我们要在城市寻找类似的角色,想来想去好像只有帮儿女带小孩的中老年叔叔阿姨。无怪乎岩根邦雄呼吁,劳动者应该争取缩短工作时间。

2017年食通君在日本拜访生活俱乐部办公室时,看到他们有很多关于合作运动的藏书。摄影 | 食通君

让我们回到岩根邦雄建立共购组织的初衷,是在街头抗争和劳工运动失败之后,另辟蹊径,从日常生活出发找到可以推动社会变革的主体,即后来的一群家庭妇女。

共购之外,这群妇女更参与地方议会,形成影响力甚广的政治力量,而背后正是生活俱乐部充当强大的后援。不仅如此,岩根有更大的野心:他设想这个合作社可以撬动整个社会政治经济的变革,走出一条不同于八九十年代失败了的社会主义的新道路,成为资本主义的又一个替代方案。欧洲的绿党也让他心生向往。

然而,在没有议会政治的中国,消费者的共购组织可以走向哪里呢?她能冲破小圈子自保,实现变革社会的目标吗?

一方面我们的消费者组织必须触动资本主导的生产流通消费系统的根,另一方面实践本身要建立人与人间的平等合作互助关系。

在生活俱乐部建立自己的生产流通体系的时候,很自然地,她们连接起的是组织起来的生产者,甚至直接参与建立生产者组织,而不是选择大的单个生产者,为什么呢?只有建立双方的平等关系,反对垄断,这个生产消费体系才能维护作为消费者和生产者的大众的利益。

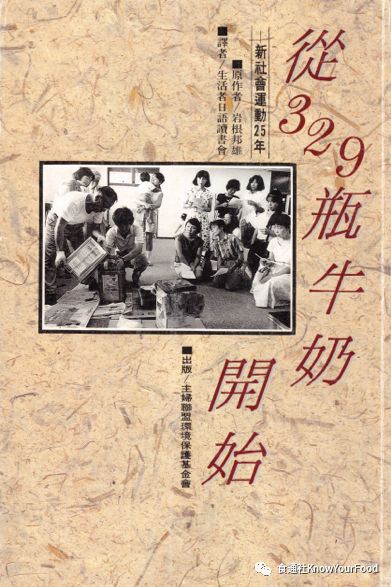

台湾的消费者也受到了生活俱乐部的启发,发起了“主妇联盟”,传播和实践合作精神 | 图片来源:主妇联盟网站

可惜我们不能从岩根的讲述里获得有关生产者一方的更多情况。回到中国的情境思考,从客观条件出发,以合作的方式来对抗资本,是否在农村实现的可能性更高呢?具体而言,留在农村的妇女、老人、儿童等群体有很强的生活需要——养老、照顾、教育、妇女就业等等,同时也有相对较多的空闲时间,这正与生活俱乐部组织共购最初的机缘相似。而农村的生产和生活又恰好是在相临近的空间,很自然需要从组织生产走向生活上的联合。

与其让资本私有化农地,私有化“生态”的概念谋利,农民自己应该要联合起来,改变资本化生产模式的压榨,建立生产者的自主,甚至去带动城市消费者的生活变革,来一场从生产出发的生活者运动。

《从329瓶牛奶开始》,作者:岩根邦雄,翻译出版:台湾主妇联盟环保基金会