《创业史》中的共同体建设及其困境——一个政治经济学视角

来源: 文艺理论与批评 发布时间:2020-03-26 阅读:2344 次

导语:

柳青的《创业史》为我们呈现了一个理想的、扎根于乡村社会的现代共同体,个人、集体、国家形成同构的关系。但在实际的历史进程中,三者之间存在着多重矛盾,包括个体积累与集体积累的危险,集体积累与国家积累的矛盾,以及干部侵吞集体劳动果实的危险。

今天,当新农村建设再度呼唤着我们重新整合分散的小农经济、进行社会化生产时,柳青的小说提醒我们,平衡好个人、集体、国家三者之间的关系,我们才能走向更好的合作化。

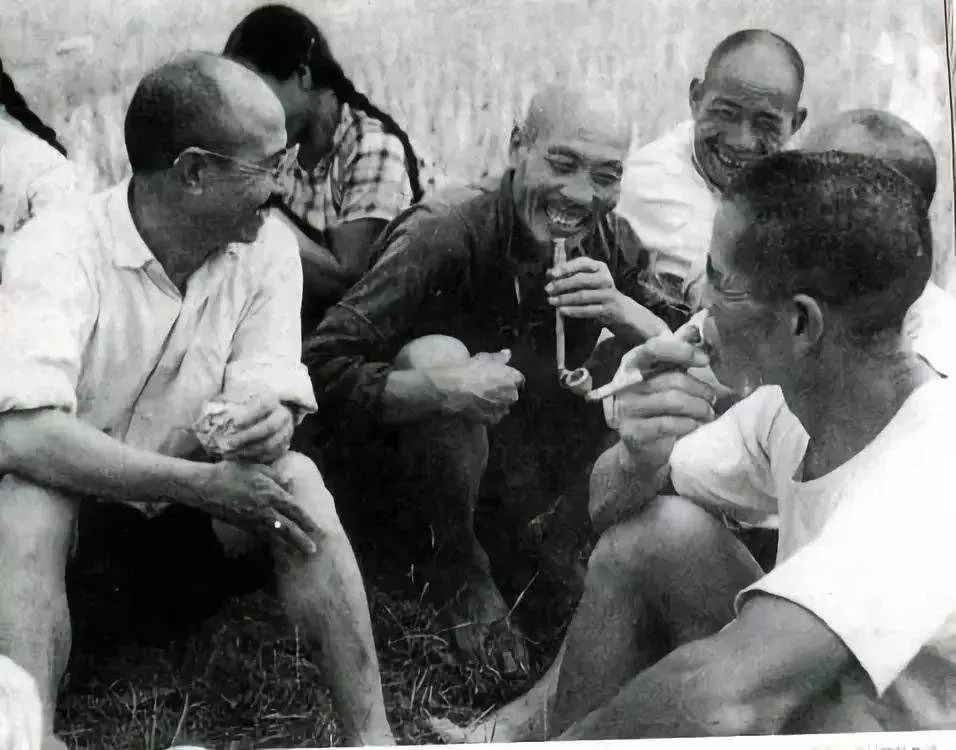

图片来源:网络

转载编辑|一非

后台编辑|六韬

正文:

在经典马克思主义理论中,现代个人建立在对天然的血缘纽带的否定和对原有的共同体的脱离上。乡村共同体瓦解,土地和劳动力分离,释放出单子的个人(自由劳动力),组成现代民族国家,是现代化的普遍进程。[1]然而,中国走了一条并不完全符合马克思主义经典定义的农业道路。它并未彻底摧毁乡村社群,而是部分地保留了原有的地缘、血缘关系,在此基础上对其进行改造,发展合作化运动。在这个过程中,自然村的形态连同其习俗、观念、亲缘、伦理关系等传统因素得到了部分的保留。[2]这种乡土社会的不完全改造、革命与乡土传统的妥协,在80年代“新启蒙话语”中被贴上了“封建”的标签。在80年代的各种文学与文化书写中,村庄成了阻滞现代“个体”成熟的“宗法共同体”,因此需要新一轮的“现代化”。[3]在这种修辞中,合作社从社会主义时期克服小农经济和资本主义发展的更现代的生产关系形式转变为被新启蒙话语所指责的封建、前现代或亚细亚的生产关系形式。这种解释的产生,在80年代有它的历史原因,[4]但在今天需要重新做仔细甄别。在这个意义上,柳青的《创业史》是一个值得探究的文本。熟读马克思主义政治经济学和毛泽东著作的柳青,将自己的政治经济学知识贯彻到了《创业史》的写作中。如柳青所说,“《创业史》这部小说要向读者回答的是:中国农村为什么会发生社会主义革命和这次革命是怎样进行的”[5]。将农民塑造成“现代主体”,并纳入现代历史进程之中,是柳青小说的一个贡献。如许多研究者指出的,柳青“将农民从被表达的主体转换为表达的主体”,并使这一新主体“以自己的方式来表达自己”。[6]这一现代主体如何建设新的乡村共同体,这是柳青另一个思考的方向,这是一个更困难、也没有被充分讨论的问题。现代个体如何从乡村共同体中生长出来?乡村共同体与现代国家是一种什么样的关系?本文拟以柳青的《创业史》为对象,从政治经济学的角度,讨论个体、集体、国家三者之关系。

图片来源:文艺理论与批评

一、共同体的起点:孤独个体与小农经济的汪洋大海

《创业史》中,带领农民组织起互助组的梁生宝,是柳青致力于塑造的“社会主义新人”,是一个“拥有作为信仰和行动来源的主体性的个体”。[7]但这一具有现代主体性的“新人”首先体现为一个孤独的现代个体形象。生宝首次出场,是第五章买稻种时。他孤身一人踏上买稻种的征途,在茫茫夜雨中抵达车站,无视饭铺堂倌和管账先生嘲笑的目光,泰然自得地就着不花钱的面汤吃风干的馍,这些都是现代主体否定和超克外部环境的典型表现。此外,生宝展现出了不同于一般人的“内在深度”,他经常沉浸在一个人的丰富的内心活动中,思索着形而上的革命道理,以至于他常常从农民的日常生活世界中“超脱”出来。当他与其他农民结伴走在秦岭的山路上时,当其他农民在交谈着山里山外气候的差别时,生宝“既不参加他们的谈论,也不听他们的谈论”,而是“有他自己的心思”。(《创业史》,中国青年出版社,2009年,第299页。以下该书引文,只标注页码)他联系整党学习时王书记说过的道理,思索着南碾盘沟那的庄稼人议论中体现的小农心理,并觉得“有趣”。当他为自己的念头忍不住笑出声时,任老四还以为生宝在参与着他和有义的对话而喋喋不休地解释,生宝也认真地应付着他:“对!就是的!说来!”(第299-300页)接着又继续沉浸在自己的思索中。任老四这样的农民只能看到眼前的表象,生宝却能把自己从身处的环境中“抽离”出来,认同于更高层次的精神准则,而与农民习以为常的习俗和生活世界形成了一种否定性的关系。

内在深度、与外部世界的孤立隔绝、通过认同于一个更高层次的普遍真理(譬如整党学习中学到的革命道理、社会发展史)而否定被给定的自然属性和自身植根于其中的自然环境,正是西方基督教思想形塑下的现代主体意识的特征。在新教中,“加尔文教徒与他的上帝的联系是在深深的精神孤独中进行的”,新教徒与上帝的沟通不经由任何外在的世俗的中介,“通过教会、圣事而获得拯救的任何可能性都被完全排除”,它内含了一种“斩断个人和尘世的千丝万缕的联系”的倾向。[8]而这种超越性的情感结构是与现代民族国家联结在一起的。在现代民族国家中,原子化个体不经由任何中介(儒教礼俗、教会等前现代的社会组织形式)而在精神上直接从属并认同国家。李杨以“神谕”来比喻柳青小说中内含的这种启蒙精神结构,进而指出,“梁生宝不是传统意义上的农民英雄,这一形象的现代性意义体现在他不是在非时间的传统伦理价值中获得个人的实现,而是在对‘党’、‘国家’这些‘想象的共同体’的认同中实现对日常生活与个人生活的超越。”[9]

然而,在马克思主义理论中,孤独个体的诞生往往指向乡村共同体的瓦解。改霞对进城的向往,正是觉醒的现代个体的超越性向往。在她看来,农村是没有这种超越性的,“村里死气沉沉,只听见牛叫、犬吠、鸡鸣,闷得人发慌。而如雨后春笋的城市建设,却向着三年级小学生改霞招手。”如果她待在没有任何变化的农村中,那么“几十年以后,我就是一个该抱孙子的老太婆了。”(第185页)路遥写于80年代的《平凡的世界》和《人生》更是一个经典的西方现代个体的精神成长史——成长为“现代主体”的农民(孙少平、高加林)不甘心困囿于狭小落后的农村,要离开土地的束缚,去广大的外部世界探索自我实现的各种可能性,这正是改霞故事的延续。《人生》的题记使用《创业史》描写改霞犹豫是否进城的心情的一段话——“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步”——说明了“改霞往何处去”这一现代主体性的难题在80年代的延续。这一现代主体的成长故事,到了90年代末,更发展成为劳动力与生产资料(土地)分离,成为自由劳动力的故事。但梁生宝和改霞不同,合作化运动中的新型农民并非这样一种离开土地自由流动的现代个体,他们成长为现代主体,却仍须立足农村,立足于脚下的土地和原来的生活世界。蔡翔针对这种“现代主体”的难题性指出,当限制人口自由迁徙的城乡分治制度使农民的“出走”不再可能时,农民的个人解放就体现为在旧有空间内对社会关系的改造、在乡村建设社会主义。“地方”就不再指称着一个地理的范畴,而是指涉着一整套旧有文化、习俗、惯例、实践。将农民个人从“地方”中解放出来,就意味着将农民从“以血缘和本地士绅为基础的非正式地方权力机制”,也即家庭、亲缘、社区等“文化权力场域”中解放出来。[10]由此看来,现代主体的超越性和能动性,就体现为对他生活世界——传统习俗统治下的农村——的否定与改造,并创造出一个新农村。换言之,如果农村能够被改造,能够如柳青所说,与更宏大的国家现代化建设关联起来、进入“现代历史”,那么也就给现代主体的成长提供了空间。这样一来,梁生宝对农村的改造其实是对改霞问题(现代主体如何获得解放)的有效解决。在这个意义上,对村社共同体的改造,在理想的状态下,与个体、国家是同构的。贺桂梅的如下观察可能是准确的:不同于西方启蒙主义视野中“共同体”与“社会”的两分法,在中国,作为小共同体的村庄与作为大共同体的中国是“同构”的,具体的村庄其实体现了普遍的中国,村庄的“传统”亦联系着现代民族国家的建设,“对乡村空间的描述方式,不仅包含着对于个体与社会之关系的理解,同时也包含着对于‘中国’这一更大的想象共同体的理解方式。”[11]

柳青对“旧共同体”的否定是非常明显的,但值得注意的是,柳青借新共同体构想主要反对的,不是封建宗族共同体,而是小农经济与农民的封建意识。贺桂梅指出,蛤蟆滩并不是一个典型的封建宗法共同体,而是一个“由流民、破产农民这些被甩出‘正常乡村秩序’之外的人群所构成的聚居地”,柳青笔下的个体农民之间的竞争更像是资本主义条件下起点平等的“自由竞争”。[12]因此,柳青批判的“封建”并不是指传统宗法关系,而更多地指向以“户”为单位的小农经济,指向“小农经济自发势力的汪洋大海”(第79页)。毛泽东说:“在农民群众方面,几千年来都是个体经济,一家一户就是一个生产单位,这种分散的个体生产,就是封建统治的经济基础,而使农民自己陷于永远的穷苦。克服这种状况的唯一办法,就是逐渐地集体化。而达到集体化的唯一道路,依据列宁所说,就是经过合作社。”[13]在以家庭为单位的小农经济中,家庭人口的数量和财产的数量是一种同构的关系。家庭单位中的劳动力越多,财产的积累数量越多,因此,姚士杰的富农地位便由他家里人丁和牲畜的兴旺体现出来——“女人要生娃子,母马要下骡驹,又添人口又添财”;母马鼓鼓的大肚皮里“动弹的不是骡驹,而是三百块人民币”。(第128页)而以家庭作为经济单位,就意味着家长为了积累财富而对年轻家庭成员的劳力进行无偿征用,即带有“封建”(剥削)色彩的超经济强制劳动,因此,血缘关系之下往往隐藏着经济剥削。比如,一心向富农看齐的富裕中农郭世富就希望成为一个“家长”:

面对着乡镇,他眼睛要放灵活些;对于兄弟、妯娌、子侄等辈,他手掌要捏紧些。他能卡住不花费的,他要尽量卡住。当家人嘛,没有不被年轻的家庭成员暗恨的。这,不要紧!他是为了大伙——一个古老传统和陈旧概念的集体。郭世富决心在他活着的时候,不让他新近扩建的四合院里,演出分家的“悲剧”。他决心尽一切力量、机智和忍耐,将来作为一个五世同堂的家长,辞别这个世界。(第347页)

因此,合作化的故事中往往包含了个体从家庭(小农经济)中解放出来的“五四叙事”——赵树理《三里湾》中的“有翼革命”正是这样的叙事。

小农经济的问题不仅仅是殷实家庭的内部剥削和压迫,更涉及困难家庭丧失土地、重新返贫的危险,而“互助”在这个时候才成为必要,并和“发家”(生产竞赛)联系在一起。在这个过程中,“阶级”成为了把不同的个体从既有的血缘、地缘关系中解放出来并进行重组的解放性力量。原来的互助组只是旧有地缘、血缘关系的沿袭,即邻居和邻居、亲戚和亲戚就近搭伙。但梁生宝的互助组则是对旧有地缘、血缘关系的重组和超越。它是官渠岸、下河沿二十几个困难户自发联合起来形成的跨地缘的组织——“他们的稻草棚棚,分散在官渠岸和上河沿的每一个角落。”(第118页)官渠岸的高增福更是“从村子的一头跨到村子的另一头,隔着二里稻地入互助组”(第396页)。同时,梁生宝互助组也超越了旧有的血缘关系。生宝的兄弟生禄退出互助组,而与生宝毫无血缘关系的冯有万、高增福却成为了互助组的中坚力量。高增荣和高增福是亲兄弟,但当高增福要进山砍竹子,让哥哥和嫂子代为照顾儿子才娃时,嫂子却提出了分家。最后,承担起照顾才娃的责任的,是生宝他妈。才娃“寸步不离这个好奶奶,好像他的小手长在她的衣襟上一样,生宝他妈走到哪里,才娃就跟到哪里”,而生宝妈也特别疼爱才娃,“只要她的手里不拿东西,她准用一只手牵着才娃的小手走,好像慈爱的祖母,领着自己的小孙孙一样。”(第273页)这种“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的伦理似乎更像是一种内在于中国乡土社会的文化传统的“大同世界”的朴素理想,同时又与社会主义互帮互助的伦理融为一体。当高增福决定把才娃的口粮给生宝家,提出要“做老两口的干儿,结个干亲”时,生宝却不同意,“说这是旧乡俗,新社会不需要这一套。”(第392页)在这里,联结互助组成员感情的,不仅有“旧乡俗”,更有共同的事业和志向——“世界上总是有那么些崇高的情感,把毫无亲属关系的人们,如胶似漆地贴在一块。”(第392页)这种共同的事业和志向,甚至使两个未曾谋面的陌生人也能迅速建立起感情。生宝在和县里来的农技员初次见面时,“韩培生刚刚惊奇地折转身来,生宝已经冲进草棚屋来了。两个人差点撞了个满怀。农技员毫无精神准备地被互助组长使劲儿抱住了。”(第380页)见到中共区委王书记时,“生宝带着兄弟看见亲哥似的情感,急走几步,把庄稼人粗硬的大手,交到党书记手里。如像某种物质的东西一样,这位中共预备党员的精神,立刻和中共区委书记的精神,融在一起去了。”(第199页)约翰·密尔(JohnStuart Mill)指出,共同的感情,共同的历史、记忆是现代民族国家的重要根基。[14]在柳青那里,是共同的事业和志向把不同职业、不同地域的“陌生人”联结起来,使分散在天南海北的差异性的个体,形成了社会主义国家这个“想象的共同体”。“一个工厂里的工人,一个连队里的战士,一个村子里的干部,他们一心一意为我们的事业奋斗,他们在精神上和思想上,就和马克思、列宁通了。他们心里想的,正是毛主席要说的和要写的话。”(第206页)

在这个意义上,梁生宝互助组是一个由自由个体基于自由意愿而联合起来的共同体。在成立之初,合作社遵循着“入组自愿、出组自由”的原则,因此,它的成分是混杂的,既有摇摆不定的中农生禄,又有保守顽固的晚清遗老王瞎子,还有幻想着过与全世界无关的平静日子的郭锁、抱着试验心理的中农冯有义、胆小的贫雇农任老四和年少气盛的欢喜、冯有万。由于人心各异,它是“一个断不了纠纷的常年互助组”(第416页)。生宝起初在是否吸收王瞎子入组的问题上纠结过,认为“在上下河沿挑选十户八户人家,而先不要王瞎子这样的农户参加,他敢保证搞好重点互助组”。但王书记教育他,“互助组一不是党,二不是政权,三不是群众团体”,它是一个“劳动生产的组织”。(第313页)它是一个开放、自由的共同体,随着不同人的入组、退组,一直处在变化之中。正是这种不确定性和不稳定性,体现出了互助组作为一个现代政治体的本质。酒井直树指出,对一个群体的归属是一种社会性的归属,它与生物学分类上的归属的根本不同在于,它是建立在个人的主体认同之上的,因而它从来不是一种被动消极的物质存在,而必须基于充分的自觉意识。个人之为现代主体,也就意味着其本身内含着自由选择的不确定性,拥有自由选择他所归属的社会群体的权利,拥有说“不”的权利。[15]每个人都在动态的生产实践中被改造。这个共同体对他者的开放、吸收和改造,最典型的体现就是吸收当过国民党军大车连副班长的二流子白占魁及曾当过妓女的翠娥入组,以至于这个互助组看上去好像“兵痞、二流子、破鞋,啥人都收”(第403页)。这就牵涉到“改造”的问题。孙晓忠指出,中国乡村社会中的游民大多是受剥削而失去土地的农民和手工业小生产者,对“二流子”的改造,是新中国社会主义改造的一个重要部分,也是当代文学中的重要叙事母题。[16]互助组的一个重要功能,就是通过集体劳动的方式,将不事生产、游手好闲的游民,改造成劳动者。然而,改造并非一朝一夕之事,《创业史》第二部中出现危机的关键原因,就在于没有把白占魁的“二流子”习气改造成功。所以,这样一个由自由个体基于其自由意志和自愿选择而组织起来的互助组,其实是充满了潜在的瓦解与分裂的危机的。那么它们如何能形成真正的共同体呢?

1964 年外文出版社出版的《创业史》英文版中梁生宝素描插图,阿老绘 | 图片来源:文艺理论与批评

2、共同体的建设:劳动把一村人团结起来

互助组进终南山割竹子的一幕,可以说是“合作”形成的“元叙事”,从深层次上阐释了合作化的根本动机。柳青对终南山的描写十分有意味,它是蛮荒之地,是未经开发、人迹罕至的原始丛林:

在左近的密林里,老虎、豹子、狗熊和野猪不高兴。它们瞪圆了炯炯的眼睛,透过各种乔木和灌木枝干间的缝隙,注视着这帮不速之客。当三个打前站的人,在这里做搭棚准备工作的时候,这些山口的英雄、好汉和鲁莽家伙,静悄悄地躺在密林里。它们眼里根本瞧不起这三个人,甚至于可能还等待着,看看有没有机会对其中离群的一人,施展一下迅猛难防的威力。可是现在,野兽们明白人类的意图了。这不是三个过路人!这是相当强大的一群人,到这里不走了。它们开始很不乐意地离开这不安静的北磨石岔了。(第302页)

可以看到,在这个“老虎、豹子、狗熊和野猪”的世界中,落单的个体离开了集体就无法存活,“集体”成为了“个人”存在的前提,集体和个人是一种高度紧密的、互相倚赖的关系。为了安全,他们规定“谁也不能到离开大伙一丈以外的地方去,特别是不能到互相看不见的地方去”。郭锁贪多,只顾着自己割好竹子,“看见一片好竹楣,总爱一个人不声不响独独去割。大伙给他提警告,时刻不要忘记这是在深山里头,万不敢离群”。(第307页)卢森堡指出,当外部严酷的自然环境威胁着人们的生存,弱小的个体为了存活就不得不依靠集体组织起来,共同抵御外界的威胁并分享劳动果实,“在小集体的范围之外是不可知的和有敌意的东西”,这正是“集体公有制”或者说“原始共产主义”的根源。[17]梁生宝悟到,正因为生产力低下是组织起来的根本动力,贫雇农比起其他人更容易组织起来,因此合作化必须“坚决依靠贫雇农”。柳青说:“农民的社会主义积极性是从他们迫切要求改变贫穷,摆脱困难局面而来的,所以,越是贫穷地区就越具有合作化的积极性。”[18]

生产力低下是人们自发团结起来的主要原因,也正是建国初期技术落后的农村所面临的状况。据1954年农村工作部报告,中国面临的条件是“人口众多,已耕土地不足,荒地虽多,但限于国家财力,短期内难于大量开垦”,发展国营农场、移民垦荒的办法在短期内无法大量实现农业增产。[19]在这样的国情下,就如何建设现代化国家,毛泽东和刘少奇发生过争论。刘少奇认为资本是发展工业化的主要因素,生产力的提高应当靠现代科学技术,而毛泽东则主张以人力为主,在生产工具落后的情况下,效仿资本主义早期工场手工业,通过组织分工协作提高生产效率,提高现有耕地的单位面积产量。[20]《1956年到1967年全国农业发展纲要(草案)》规定了第二、第三个五年计划的粮食增产、兴修水利等各项任务,廖鲁言解读《纲要》指出:“这个纲要主要是依靠农民自己,运用5万万农民自己的人力、物力和财力来实现的。这个纲要所提出的各项任务……除了一部分是由国家举办的,或者由国家协助农民举办的以外,大部分是由农民自己举办的,自己动手来做的。农民有没有力量办呢?农民有大量的人力,这是没有人怀疑的。”“当然,国家在财政上、经济上和技术上,也应当给农民以尽可能的支援。但是,国家所花的钱不可能太多,尤其是目前这几年的情况是如此。否则,如果事事依赖国家,一切都由国家投资来举办,那是国家的财力所不能胜任的;其结果势必是推迟这些事业兴办的时间,有的甚至办不起来了,或者是把国家的财力大量地使用到这些方面来,而缩减工业投资,从而就会推迟我国的社会主义工业化。”[21]因此,从政治经济学的角度看,合作化是在生产力低下、物质匮乏的情况下“自力更生”,用双手向自然索取生产资料的实践。温铁军指出,这在本质上是通过密集劳动代替资本而生产剩余,是中国不仰赖外资而试图自主实现工业化,在资本稀缺的情况下进行原始积累的特殊方式。[22]但是,柳青则从伦理、政治的一面,提示了社会主义互助精神在贫苦人中间的“自发性”。

因生产力低下而自发产生的团结,进而决定了财产的形式,即集体所有权。约翰·洛克以“个体劳动”为根据来界定“私有财产”,认为,即使自然资源在自然状态下是为所有人共同享有的,但只要一个人用他双手的劳动改变了某物在自然界中的原初状态,他就把它变成了自己的“财产”,比如,一个人通过采集橡果这一劳作,就把橡果变成了自己的果实或财产,通过耕作土地,他就把土地变成了自己的私有财产,这一凭借自己的劳动占有和获取财产的过程无需征得共同体中他人的同意。[23]这一理论的原型正是鲁滨逊式的孤独的劳动个体,这在历史上又是和欧洲现代历史进程中“公地”的瓦解、“圈地运动”引起的思想文化争论密切相关的。根据洛克的定义,郭锁通过自己劳动割到的竹子应当是他自己的“私有财产”。然而,《创业史》却展现了另一种所有权结构,在里面,纯粹的“个人劳动”是不成立的,因为“离群”便有可能受到野兽袭击,因此,郭锁对竹子(个人财产)的砍伐和占有是以他“不离群”为前提的。更进一步说,这笔财富无法离开集体协作而独立存在,从贷款、买工具装备、结队进山、割竹子、扎扫帚到卖扫帚,每一个环节都是以集体为中介的。“一般的贫雇农进山,来回五天,爬坡上岭割下来竹子,早晚在茅棚店里削好、熏好、缚成扫帚,掮出山在黄堡街上卖了,买得二斗玉米回家喝糊糊”(第307页),然而互助组不仅在野兽出没的深山里安营扎寨,搭起茅棚,住上一个月,而且组织起了专门的掮扫帚队,把扫帚一批一批往外运,一次挣下750元,这种在生产上的优势是通过“组织起来”达到的。因此,郭锁割下的竹子是集体财产的一部分,个人对“生产资料”的占有是以个人从属于集体为前提的。这就是马克思所说的集体公有制——“他的财产,即他把他的生产的自然前提看作属于他的,看作他自己的东西这样一种关系,是以他本身是共同体的天然成员为中介的。”[24]

在共同的劳动中,一种新型的伦理便产生出来了——为他人着想的“公心”。这样一种“公心”,并不是自上而下命令的,而是在集体劳动中自发产生的。考虑到就地垫着茅草睡觉太潮湿了,为了让大伙睡着暖和一点,生宝做了一个大床架。而任老四在做好搭棚的准备工作后,“蹲在新垒的锅头前面烧开水去了。砍椽的和割茅柴的人们到了,好用开水吃干粮”,冯有义“好心好意去修理通溪水的小路。他说修一修,人们到溪边去提水的时候,不至于把谁绊倒”。(第301页)在共同绑椽子的过程中,连王生茂和铁锁王三这两个曾经为地界争执的人,也亲密无间,生宝为这样一种“公心”的“自发”出现感到惊异:“这帮人为啥这样团结?为啥这样卖力?”进而他悟到,这是因为他们修建的是16个人共同的家舍。

生宝看见,大伙对于修盖这十六个人的共同家舍,人人都是非常重视的。要是山外的村庄里,给任何私人盖棚,这种全体一致的精神,是看不到的。即使是贫雇农,没有共同利益和共同理想把他们的精神凝结在一块,他们仍然是庄稼人。谁用工资也换不来他们给自己做活的这种主人公态度!(第305页)

这样一种自发的、自治的合作,是在集体劳动中自发产生的。这让我们想起了哈特和奈格里的“诸众”。马克思认为,小农在政治上的被动和消极正来自于他们在经济生产上的相互隔绝。[25]哈特和奈格里进一步认为,克服这种隔绝的办法就是沟通(communication)和社会化生产。通过沟通,“诸众”能将多样的差异的个体性组织并整合到共同的事业和目标中,成为自治的、自主的有机体,这种自治的机体中的成员并不是被动消极地服从于一个首脑的指挥,而是每个人都充满了自觉意识,发挥各自的政治能动性。[26]而我们看到,在集体劳动中形成了这样一种自我管理的诸众——“梁生宝现在作为一个普通的劳动成员,任老四指挥着他,冯有义也指挥他,叫他把成捆的葛条拉扯开,送到人们需要的地方。”(第304页)正是这样的共同的劳动形式、共同的财产所有制,成为村社共同体形成的基础,按照柳青在题记里的话说,就是“劳动把一村人团结起来”。

终南山的砍竹子一幕,可以说是合作化的“元叙事”,它再现了原始公社(集体公有制)的情境,即,生产力低下的条件下,人们不得不联合起来共同对付自然和野兽,个人与集体互相倚赖、无法分割。这一条件与建国之初资本稀缺、生产工具落后的现实情况相呼应,由此,柳青说明了个体小农联合起来的深层的政治经济原因,以及“集体公有制”在政治、经济、文化上的合理性。

3、共同体的危机:集体积累问题

如果说在理念中,个体、集体、国家是同构的关系,那么三者之间也同样存在着一种潜在的紧张关系。在积累和消费上,如何平衡个人、集体、国家三者之间的关系,是合作化运动的现实难题。

合作社作为一个现代经济体,是以“积累”为目标的。这也正是“创业”的题旨——积累财富。为此,合作社必须从每年的收入中,留出一定数量的公积金和公益金,公积金作为再生产的资本投入来年的扩大再生产,而公益金则用于赡养没有劳动能力的社员(年老体弱者、残疾人、军属等)。对这两种公共积累的提取,意味着合作社每年收入有一部分不能以立即可见的形式直接返还到社员身上。甚至在合作社总产量增加的情况下,这种增加也未必直接反映到社员当年的个人收入上。王观澜1956年为江浙两省农民算了一笔账:1956年比1955年增产15%,但由于1956年要留出7%作为公积金,以及2.5%作为社务支出和社干报酬,社员人均收入与1955年相比并没有增加,而由于1956年多了附加税,人均收入反比1955年下降了。[27]为了满足扩大再生产(扩社、进入高级社)的要求,集体的公共积累和个人收入之间客观上存在着一种紧张关系:“公共财产积累得快了,就会影响社员的收入。社员入社是为了多打粮食,多分红,多收入,改善生活。公共财产多了,收入少了,他的积极性就下降了,就很难持久。”[28]事实上,公益金、公积金比例过高和盲目投资,成为生产增加后社员收入未能普遍增加的主要原因。“扣除的公积金、公益金过多、盲目投资、成本过大,这是影响所有社员的收入普遍降低的因素。”[29]比如,1957年公积金的比例约为5%,而1958年大跃进时比例则跃升至15%-20%,占纯收入的25%-30%以上。[30]因此,当扩社导致个人收入下降时,农民的一个直接反应就是“主张不留和少留公积金”,甚至“主张把公积金分掉”。[31]

在小说中,互助组解体的危机,不是发生在人们贫穷的时候,而恰恰发生在人们拿到第一笔钱、可以投入生产的时候。拿到第一笔钱后的任老四,表现出了典型的小农心态,不愿把这笔钱作为生产资金投入密植水稻的试验性栽培中,而要用这笔钱来吃饱肚子:“啊呀,万一稠稻子吃不美,这不是把几十块钱白塞到泥里头了吗?”(第394页)任老四要求一种“看得见摸得着”的利益。这里体现出的一个重要问题是个人消费与集体积累之间的矛盾,也即“个人发家”和合作社的“集体创业”之间的矛盾,小农意识与社会化生产的矛盾。相比之下,生宝展现了另一种不同的态度,他“始终不搭手买地,说他的粮食准备着做来年互助组的生产投资呀”(第421页)。社会化生产要求着长期规划和前瞻的能力,要求农民克服短见,压抑眼前的物质需求。而农民如果不具备这样的意识,囿于短见,便会发生退社的危机。

第二重关系是集体与国家的关系。国家征购过度是合作化面临的一个重要问题。集体必须向国家上交一部分余粮,这势必减少集体的积累。然而,在柳青看来,集体与国家的利益在一个较长的时期内是统一的,国家提供的贷款、技术指导、医疗卫生事业扶持,开展的农田水利建设,是促进增产增收不可或缺的因素。在小说中,区供销社的贷款,县委派的农技员普及扁蒲秧、教农民防治虫害等,都是梁生宝互助组成功的关键。柳青本人在皇甫村工作,动员王家斌互助组向国家上交余粮时,是这样解释的:

我只帮助他们算了一下他们的丰产账:化学工厂制造的赛力散、硫酸铵和过磷酸钙使他们多打了多少粮?农具工厂制造的解放式水车代替了清朝传下来的老式木斗水车,使他们多浇多少水,多打多少粮?组织起来集体使用劳动力使他们的庄稼多加了多少工,多打多少粮?而他们在没有这些条件的时候只打多少粮?这些条件是谁给他们的呢?当他们的互助组发生散伙危险的时候,是谁派人来帮助他们呢?谁给他们准备了化学肥料和新式水车?谁派人来住在村里给他们技术指导呢?会从吃了早饭开起,结束的时候已经点起了灯。他们明白了多余的粮食是党、政府和工人阶级给他们的,现在要拿合理的价格收购,能不卖吗?卖了的粮食将要变成更多的更便宜的化学肥料和新式农具,更多的更能干的干部和技术人员;这样循环着变化,拖拉机开到村里并不要好多年。[32]

在柳青看来,合作社向国家上交的余粮,在未来会以更先进的技术、资金、人才的方式,返还到合作社身上,只是需要经过一个比较长的周期,因此必须忍耐眼前的暂时的物质短缺。就像任老四(个人)为了合作社的发展而放弃眼前的即时享受一样,合作社也应为了建设更好的社会主义国家而献出粮食。在这个问题上,柳青与毛泽东分享着同样的“辩证法”。毛泽东曾就产品分配的问题发表议论,“应当强调艰苦奋斗,强调扩大再生产,强调共产主义前途、远景,要用共产主义理想教育人民。要强调个人利益服从集体利益,局部利益服从整体利益,眼前利益服从长远利益。”毛泽东强调的长远利益、前途、远景,显然针对的是物质激励不足的问题,同时针对的也是因投入大量人力、物力到基础设施建设上而造成的集体收入下降的问题。但是,他强调基础设施建设的回报是长期的、间接的:“从一年、二年或者三年来看,花这么多的劳动,粮食单位产品的价值当然很高,单用价值规律来衡量,好像是不合算的。但是,从长远来看,粮食可以增加得更多更快,农业生产可以稳定增产。那末,每个单位产品的价值也就更便宜,人民对粮食的需要也就更能够得到满足。”[33]虽然在柳青设想的现代化远景中,集体与国家的利益是统一的,但在当时的冷战条件下,资金短缺、过度征购成为了一个问题。杜润生指出,在统购统销中,实际出现了许多强迫命令和买“过头粮”的现象,“有些年度实际上购了农民的部分口粮,而不是余粮”,农民“感觉有多少余粮,政府就要购走多少”。[34]在这种情况下,农民生产的积极性不高。

相比于柳青,赵树理对于集体与国家两种共同体之间的区别有着更清晰的认识。他说:“全民所有制和集体所有制虽然都是没有阶级剥削的公有制,但其内部结构性质不同,不能以相同的精神来领导。”[35]集体与国家的最大不同在于,集体直接负责着农民的生活,“在局部所有权尚未基本变动之前,集体所有制仍是他们集体内部生产、生活的最后负责者”,因此,集体与农民的衣食温饱更为息息相关。[36]此外,国家对于农民来说是抽象的,因其本质是“想象的共同体”,故更多地停留在理念(即柳青所说的理想、精神)的范畴。而集体的土地(生产资料)和集体的劳动成果对于个人是具体可见、可触摸的,这种具体可见的物质性,保证了农民对自己劳动产出的掌控感,是农民劳动积极性的重要保证。赵树理反复强调“物质”的重要性:“物资保证没有,只凭思想教育是不行的。辛辛苦苦一年,过年过不成,那是说不过去的。你真是实实在在地搞,有东西在那里,他看得见,他挨点饿也甘心,否则他就没意思。”[37]而这种在小范围村社共同体内部的“看得见”,也是农村群众实行参与性民主、自我管理合作社的必要保证。“近几年,对‘五风’顶得住的干部,群众真看到实效的,对集体还是关心的。比如有个村搞了林场,办了学校,搞了抽水机,买了骡子、大车,群众看见的还是关心的。有的大车出去五天没回来,群众也都打听的。”[38]正因为如此,在“公社化”之后,在生产和分配问题上,赵树理主张乡一级的人民公社不要过多地干预生产的具体事务,而把生产经营权交还给村一级的生产队。

除去个人积累、国家积累的潜在冲突之外,影响集体积累的还有干部的贪污问题,即社员多劳动所产出的成果转化为了干部私人的劳动成果。事实上,生产队一级的干部,在收了各生产小队上交的粮食后,私藏一部分,向上级虚报、少报粮食,是整风运动中暴露出来的合作社存在的常见问题。据王任重在湖北麻城县调查,“好多生产队查起账来,对不上口。宋阜公社抽生产队的钱是77万元,生产队账上却有99万元。拜效二队,各小队共交给生产队24.8万斤籽棉,生产队的账上却只有19万斤。张畈一队,9个小队和队里查对账目的结果,出入很大,粮食差2.9万斤,高粱差1100斤,花生差60斤,芝麻差500斤,黄豆差270斤,钱差几百块,生产队的干部普遍有贪污行为,宋阜公社歧亭六队24个干部,有19人共贪污2400元,5个没有贪污的都是不在家的。”[39]谭震林在湖南整顿农业社时发现,“目前农业社社员最关心的,也是社员、社干之间造成矛盾的主要问题,是社的财务管理。许多社的帐目不公开。因此,社员对社干引起了很大的怀疑,骂社干是‘大肚子’,‘吃剥削饭’,‘吃冤枉饭’”。[40]虽然《创业史》中没有触及干部贪污的问题,但柳青写的《狠透铁》却反映了这个问题。1957年整风运动开始后,柳青停下对《创业史》的写作,写了《狠透铁》。在故事中,富农出身的水渠村生产队长王以信,勾结副队长王学礼、保管委员韩老六,在粮食入库的时候支开大社监察委员,捏造假账,瞒下了12石粮食,谎称是为了向国家少交公粮、使生产队多分粮食,实际上则据为己有。富农出身的王以信之所以能蒙蔽村里的大部分群众,是因为他熟悉现代经济事务,“会计划、会办事、会写字、会算盘、会讲话”[41],而贫农出身的老队长“狠透铁”,因为文化水平不高,料理不了千头万绪的生产队事务。这关系到文化领导权的问题——由于农民文化水平不高,不会算账,上中农的旧有的文化领导权在合作社这一新共同体中沿袭了下来。柳青曾忧心忡忡地提到:“皇甫村有一个农业社建立起来以后,几百户人家找不到一个合适的会计。”他还准备编写扫盲三字经,让农民学会一些农村常用字,起码能看懂社里公布的账目。他说:“如果社里公布帐目,社员都认不得,公布有啥用?社里民主管理怎么能实现?”[42]在这里,“干部问题”成为了集体化成败与否的关键,也成了柳青最关心的问题。农村基层干部的道德品质,直接关系到了村社共同体是否重回“封建”的问题,这在80年代的小说中得到了更明显的体现。

合作化的理想状态,是个体、集体、国家同时增产。但是在实际的历史进程中,三者之间存在着紧张关系。集体的积累面临着潜在的多重困难:一是个体消费与集体积累(扩大再生产)的冲突,即只顾眼前物质利益的小农意识与要求前瞻规划的社会化生产的冲突;二是集体积累与国家积累(卖余粮)的冲突;三是集体成果被基层干部私自占有的危险。虽然,柳青在文本中呈现了三者之间的一种理想性的同构关系,但仍无法掩盖三者在现实中的紧张关系。

4、结语

在经典马克思主义理论中,个体进入现代,即意味着对旧的共同体的脱离。中国人多地少的特殊国情决定了人地不能分离,那么在农民不离土地的情况下,如何在农村缔造一种现代意义上的共同体,是中国现代化进程中的难题。柳青的《创业史》为我们呈现了一个理想的、扎根于乡村社会的现代共同体——互助组,并全方位地刻画了这一理想共同体的经济、政治、文化特性。以梁生宝为代表的农民被刻画成具有内在深度、认同于超越性理念的现代主体,他们基于自愿原则而联合形成互助组(集体),因而是一个超越了旧有的血缘、地缘关系的,进入了现代(民族国家)历史的现代政治体。柳青通过终南山砍竹子的一章,展现了个体联合起来的自发性和内在动力,即生产力低下的条件下个体与集体的不可分割和紧密依赖,以及由此而产生的“集体公有制”和伦理上的“公心”。但是,个人、集体、国家之间并非是一种顺畅的关系,而是潜藏着多重矛盾,包括个体积累与集体积累的危险,集体积累与国家积累的矛盾,以及干部侵吞集体劳动果实的危险,这些成为了阻碍合作化的现实因素。柳青的《创业史》部分地再现了个人、集体、国家之间的这种矛盾,但是未能更深入地探究这种矛盾的深层次原因。今天,当新农村建设再度呼唤着我们重新整合分散的小农经济、进行社会化生产时,重访柳青的小说及当时的历史材料,理解合作化的必然性和面临的困境,有助于我们更好地走向未来。

参考资料:

[1]马克思:《政治经济学批判》,《马克思恩格斯全集》第30卷,人民出版社,1995年,第465页。

[2]蔡翔:《革命/叙述:中国社会主义文学-文化想象(1949-1966)》,北京大学出版社,2010年,第17页。

[3]秦晖:《田园诗与狂想曲:关中模式与前近代社会的再认识》,中央编译出版社,1996年,第31-32页。

[4]贺桂梅:《“新启蒙”知识档案:80年代中国文化研究》,北京大学出版社,2010年,第16-18页。

[5]柳青:《提出几个问题来讨论》,《延河》1963年8月号。

[6]何吉贤:《农村的“发现”和“湮没”——20世纪中国文学视野中的农村》,《文艺理论与批评》2004年第2期。

[7]萨支山:《试论五十至七十年代“农村题材”长篇小说——以〈三里湾〉、〈山乡巨变〉、〈创业史〉为中心》,《文学评论》2001年第3期。

[8]马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,于晓、陈维纲等译,三联书店,1992年,第79-82页。

[9]李杨:《50-70年代中国文学经典再解读》,山东教育出版社,2003年,第153、157页。

[10]蔡翔:《革命/叙述:中国社会主义文学-文化想象(1949-1966)》,第57页。

[11]贺桂梅:《赵树理文学与乡土中国现代性》,北岳文艺出版社,2016年,第176页。

[12]贺桂梅:《“总体性世界”的文学书写:重读〈创业史〉》,《文艺争鸣》2018年第1期。

[13]毛泽东:《组织起来》,黄道霞、余展、王西玉编:《建国以来农业合作化史料汇编》,中共党史出版社,1992年,第7页。

[14]参见约翰·密尔:《代议制政府》,汪瑄译,商务印书馆,1982年,第220页。

[15]Naoki Sakai, “Subject and Substratum: On Japanese Imperial Nationalism”, Cultural Studies, vol. 14, no.3-4 (2000): 462-530.

[16]孙晓忠:《当代文学中的“二流子”改造》,《文学评论》2010年第4期。

[17]Rosa Luxemburg, “The Dissolution of

Primitive Communism: From the Ancient Germans and the Incas to India, Russia, and Southern Africa, from Introduction to Political Economy”, in Peter Audis and Kevin B. Anderson (eds.),The Rosa Luxemburg Reader, New York: Monthly Review Press, 2004, p.79.

[18]刘可风:《柳青传》,人民文学出版社,2016年,第399页。

[19]《中央批转中央农村工作部关于第二次全国农村工作会议的报告》(1954年6月3日),《建国以来农业合作化史料汇编》,第192-196页。

[20]杜润生:《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》,人民出版社,2005年,第186页。

[21]廖鲁言:《关于一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要的说明》,中华人民共和国国家农业委员会办公厅编:《农业集体化重要文件汇编(1949-1957)》,中共中央党校出版社,1981年,第778页。

[22]温铁军:《八次危机:中国的真实经验,1949-2009》,东方出版社,2013年,第5页。

[23]约翰·洛克:《政府论》,叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆,1997年,第19-20页。

[24]马克思:《政治经济学批判》,第482页。

[25]马克思:《路易·波拿巴的雾月十八日》,人民出版社,1962年,第97页。

[26]Michael Hardt, Antonio Negri.Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York: The Penguin Press, 2004, p.100.

[27]《中央转发王观澜关于江、浙两省农村情况的报告》,《建国以来农业合作化史料汇编》,第382页。

[28]邓子恢:《在全国第一次农村工作会议上的总结报告》,同上书,第139页。

[29]《中央农村工作部关于农业生产合作社收益分配问题的批示》,同上书,第160页。

[30]《中共中央批转中央农村工作部关于全国农村部长会议的报告》,《建国以来农业合作化史料汇编》,第526页。

[31]《天津市试办一百个高级农业生产合作社的情况和经验》,同上书,第375页。

[32]柳青:《灯塔,照耀着我们吧!》,《柳青文集》第4卷,人民文学出版社,2005年,第121-122页。

[33]毛泽东:《读苏联〈政治经济学教科书〉的谈话》,《毛泽东文集》第8卷,人民出版社,1999年,第136、127页。

[34]《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》,第41页。

[35]赵树理:《高级农业合作社遗留给公社的几个主要问题》,《赵树理全集》第5卷,北岳文艺出版社,2000年,第321页。

[36]赵树理:《写给中央某负责同志的两封信》,同上书,第324页。

[37]赵树理:《在大连“农村题材短篇小说创作座谈会”上的发言》,《赵树理文集》第4卷,中国工人出版社,2000年,第1956页。

[38]赵树理:《在大连“农村题材短篇小说创作座谈会”上的发言》,《赵树理文集》第4卷,第1955页。

[39]《王任重给毛泽东的信》,《建国以来农业合作化史料汇编》,第547页。

[40]《谭震林同志关于在湖南攸县贯彻民主办社和整风问题的报告》,同上书,第428页。

[41]柳青:《狠透铁》,《柳青文集》第4卷,184页。

[42]蒙万夫:《柳青传略》,陕西人民出版社,1988年,第92页。