手撕《余欢水》伪女权第二弹:来自真女权的深度思考

来源: 人民食物主权 发布时间:2020-04-25 阅读:2340 次

导语:

在上一期“《我是余欢水》高开低走,面对伪女权应该这么怼回去”的文章中,我们手撕了伪女权,解释了什么是对女性的歧视,什么是结构性不平等等问题,在这一期中,我们将继续拨开云雾见月明,到底什么是真女权?女权主义是让女性压迫男性么?自由主义女权主义和马克思主义女权主义有什么区别?性别平等与阶级平等的关系如何?

作者|花果山

责编|丁卯

排版|六韬

01

问:我发现现在很普遍一个现象是,女生会把男生要更照顾自己、包容自己、宠爱自己作为理所当然 ,比如情人节变成了男性单方面向女性示爱(往往以发红包或送礼物等来表示)的节日。我问过一个女孩子,“你情人节怎么过呀?”她说“这不是我应该想的事。” 我就满脑子问号…我有个台湾朋友跟我讲,台湾这种“她时代”的情况发展得最盛,有的地方极端到男生开始在抗议要回男生的权利…

对此,个人粗浅的理解,“女权”这个概念被提出是为了跟男权对话及与之斗争,但它很容易让人走向另一个极端,不如用“性别平等”代替“女权”,或许才更能指向我们本来想要的目标。如果女权与性别平等划等号,我觉得是暗指了男权永恒存在这一前提,因为有男权的结构化霸权,所以要有女权去打破这个结构。那打破之后呢?如果不存在男权结构了,性别平等了,也就没必要存在女权了,因为大家都一样了。可能女权主义是现阶段斗争方式,性别平等是目标,要区分开, 因为女权不是目标。不知道我这样表述是否合适?

花果山:feminism在中国有两种常见的翻译,第一种是女权主义,第二种是女性主义,不同立场和倾向的人在选择对feminism的翻译上其实是很不同的。

我个人是比较站女权主义的翻译,权这里有两层意思:

一个是权利,比如,早期英国、美国、法国的女权主义者,主要斗争围绕的是在资本主义制度下争取性别权利平等。这个没有问题,但是它有很大的局限性,简单而言就是依然在男性主导的社会结构下给女性找空间,并没有真正打破这个结构性不平等;

第二个是权力,我认为女权主义者(尤其是社会主义/马克思主义者女权主义者)争取的是一个权力结构上的平等,要打破父权结构,而父权结构是一个霸权结构,但是女权主义去建构的社会权力关系则是一个平等性的关系。所以叫女权,不是去建立女性霸权,而是一个新的权力平等的关系。

那么怎么建构一个新的平等的权力关系呢,它肯定不是拿刀把大饼一分为二的,你一半我一半,我们都一样的,而是需要有立场的去建构一种真正平等的相互尊重的关系,就像马克思主义强调无产阶级的立场,无产阶级立场推翻资产阶级统治,为的是建立平等社会(如果按照问题中的说法,那么我们也可以不叫阶级斗争,而叫阶级平等运动了),同样女权主义去推翻父权制,针对的也是一个父权宰制,用女性/受压迫者的立场来建立去压迫化的性别结构。如果我们忽视了这中间的权力斗争,就极容易停留在仅仅性别权利平等了。而且女权变女性的背后,也是资本对于性别关系的重塑。

在社会学、人类学等人文社科领域,说自己搞性别研究的人很多,但是承认自己是feminist的人极少,我们有个玩笑话,说自己是feminist就跟要出柜一样,是要承受压力的,这说明什么呢?这说明feminism和feminist即便在学术界也是遭遇严重的污名化,觉得搞女权就是拿起屠刀要“阉割”男性的形象,其实也跟对于马克思主义者共产主义者的污名化差不了多少。

但是真的什么是女权主义、女权主义的发展历史,大家往往并不会真正认真探究,而是直觉地遵循刻板的印象。妇女在推动性别平等无论权利上,还是权力层面上作出的贡献却往往被人们忽略了,被视为心安理得的。我觉得这对女权主义和女权主义者们不公平,虽然我跟自由派女权主义者在一些问题上有很大的分歧,但是她们在推动一系列性别权利平等上的努力,我是认同的。

而今天她们的阶级立场上一些问题导致了她们被污名成“田园女权”“女权biao”,我觉得是非常过分的,这其实就是父权的打压(包括一些女性也赶紧撇清关系,把社会性的问题转化为个人的努力与突破)。我们作为马克思主义者在这些问题上,更要辩证地去看待这些被污名化的女权主义者,而不是也跟那些主流的宰制的话语在一起。

Angela Davis有一句名言,“Radical simply means grasping things at the root. ”(“激进,简言之就是抓住事物的根部。”)我觉得这也是为何主流/宰制方那么害怕马克思主义和女权主义的原因,因为我们要做的不是你我各一半,而是要连根拔起。

我原来还看到过一种说法,历史上的母系社会是虚构的,是马克思主义政治宣传。其实,如果按照父系社会的男权标准在历史上套,的确找不出对应物,男权就是跟阶级国家等一起出现的,天生是压迫。但是上古的母系又的确是有很多人类学考古学证据,只不过这些社会里面并不是女性压迫男性,不是宰制压迫模式,而是女性承担了一些重要的任务,性别关系更平等。女权是要把被男权扭曲几千年的性别关系消灭掉,是一种否定之否定。这种对女权的疯狂攻击,估计跟100年前也差不多。社会关系退化,首先就表现在性别上。

02

问:自由主义女权主义和马克思主义女权主义有什么区别?

花果山:在我们身边,有很多很真诚的女权主义者,但是是属于自由主义的女权主义,就是在权利意义上追求性别平等,并不质疑资产阶级法权和资本主义的生产关系。虽然自由主义的女权主义也为性别平等做出过贡献,但是他们也有严重的盲点,就是看不见资本主义的生产关系内在的、不断生产出的性别不平等。所以他们看不到,只有社会主义,才能提供性别平等的必要条件。

性别不平等有它的历史渊源,但是它具体在不同的社会形态中有不同的表现,尤其在资本主义社会里,绕开对社会关系的讨论,直接谈权利平等,是非常狭隘的。这也是为什么一些马克思主义女权主义者批评今天性别平等运动是被新自由主义裹挟和收编的。

03

问:之前和一个朋友在讨论的时候,她和我提到一个事情。豆瓣上有个帖子,作者提倡使用可水洗卫生巾是对女性的压迫,然后我朋友去反驳了,作者回复说,一次性卫生巾是女性获得解放的权利,为什么你们这些环保人士要剥夺我们的自由。我对这样的讨论有些困惑,女权主义和环保主义是对立的吗?

可水洗卫生巾

花果山:关于一次性卫生巾是妇女解放的看法,我想到以前有些人,认为妇女解放要靠机械化,有了电饭煲、洗衣机,妇女就解放了。他们也这么想象机械化对农民的解放。我觉得不能否认机械化或者经济发展带来节省人力的便利,但是把社会关系的改造仅仅寄希望于生产力的发展,这样的思考太机械化、太简单化。在毛泽东与安德烈·马尔罗(Andre Malraux)的谈话中,毛泽东把妇女革命作为一般革命的一部分进行了反思:

这不是简单地用赫鲁晓夫取代沙皇,用一个资产阶级取代另一个资产阶级的问题,即使它还被称为共产主义。这在妇女解放上也是一样的。当然最开始的时候需要给她们以法律上的平等。但是在这之后,其它的一切都要变。中国妇女身处的这种旧的思想、文化和习俗必须消失,而无产阶级中国的思想、文化和习俗,虽然还不存在,但是必定会出现。在现在的群众中,新式的中国妇女还没有出现,但是她开始想要出现了。到那时,解放妇女就不是制造洗衣机的问题。

为啥上面毛爷爷的话,先说赫鲁晓夫,然后说到妇女解放呢,因为赫鲁晓夫想象的社会主义就是生产力的发展,电气化,土豆加牛肉。毛爷爷认为这不是社会主义。同理,有人想象机械化(洗衣机)带来妇女解放,毛爷爷也不同意。他把妇女解放看做是对旧思想和旧有的社会关系的破除,和新的主体的诞生。

所以,如果是用“生产力”的视角技术性地看待妇女解放,就有可能把妇女解放和环保生态对立起来。走出生产力的迷思,从生产关系和社会关系看妇女解放,那么妇女解放和环保生态就不会对立。

在现实中,洗衣机只会让男性觉得,我都给你买洗衣机了,你怎么还抱怨家务活多,而女性也只不过是把洗衣服的时间拿来做其他家务活而已。资本主义既然依赖于剥削以及剩余价值的榨取,也就是依赖于各种不平等(阶级、性别),如果不谈生产关系,在它的框架下去谈平等问题,无异于与虎谋皮。资本对于女性劳动力的需求总是出于自身利益的需求,有时赶快改造成廉价劳动力输送到工厂,有时又呼吁妇女回家。刚刚说的女性主义,以及80年代讨论的女性角色的回归,对wg压抑女性本色的批判,这不只是父权的问题,更是资本对于性别关系的改造。

所以问题预设的“使用一次性卫生巾就是妇女解放的权利”这个前提就错了。

04

问:造成男孩今天的性格与行为,是否与男性的“娘”化有关?近几十年男性“娘”化颇为突出。现在传媒上刻意宣传男性的女性化,该怎么描述呢?这现象据不少分析,有认为是有心人刻意推动的。该怎么解释呢?

花果山:一方面,想要打击一个男性往往就把他和女性气质联系在一起,这还是对女性的污名化。娘化或娘炮被主流社会攻击,体现的还是男权社会建构的不平等的性别秩序。娘化/娘炮与“真男人”——也就是支配性男性——特质恰好相反,是被男性特质所摒弃的特征。它们都是长期被污名化的性别特征。在主流文化中,性别气质本身是有优劣尊卑秩序的,娘炮、娘这类说法的确很有问题,很多初中的校园霸凌就是跟性别气质相关。大家可以去看台湾的玫瑰男孩的案例(编者注:2000年,台湾玫瑰少年叶永志不幸身亡,他的去世不只是一个学校公共安全事件,更是震动台湾社会的校园性别欺凌事件,推动了台湾社会对于恐同歧视和暴力的讨论,促进了性别平等法律的出台和性别教育的发展)。

而男性气质和女性气质也并不是那么牢固的东西,男性女性化这样的说法,可能本身就预设了一个男性的模版,然后将这种气质和民族国家联系在一起,所以感觉“娘”了之后,就是民族弱了。这样的想法,其实也是民族国家为单位的资本主义世界竞争的一种设置,我觉得要克服对男性气质的迷思。也要反思建构女性气质的时候,赋予其负面的内涵。

台湾玫瑰少年纪录片

另一方面,是资本也在引导消费男性,会迎合一些消费者的偏好,比如温柔的男性,小男孩(养成系),这类形象的出现很多时候不是艺人本身的选择,而是资本主导的。为什么消费者会有这样的偏好呢,这类偏好是如何形成的呢,谁是这类文化的消费者呢,这种女性消费男性背后是女权主义的逻辑么,值得探讨。

一个教育工作者提过一个想法我觉得还蛮有意思的,她说她想做“男孩教育”,我很困惑,一般都是做女孩教育比较多,为什么要专门提出来做男孩教育?我便问她做男孩教育的目的是什么。她说,比如培养他们的责任感,对人的尊重意识等等。我说你这不就是品格教育吗,这些跟男孩女孩没关系。她说,不一样,我发现很多男孩子并没有这样的品格,多年娇生惯养,因为是男孩就被溺爱,这给很多女性造成了困扰。我忽然意识到她发现的是一个性别不平等问题的结构性后果,她很朴实地想弥补这个后果。很多NGO一般都是想到做女孩教育,给女孩赋权,却很少想到要从霸权那一方入手,可能也会有效果。

05

问:性别平等与阶级平等的关系是怎样的?

花果山:集体化时期,妇女解放的一个关键取向是家务劳动社会化,就是国家/社会承担了部分家务劳动的责任(比如建保育院、澡堂、食堂),尽管没有能够完成承担。家务劳动社会化,是必要的、进步的,也的确有助于减轻家务劳动的一些负担,但是一个隐蔽的、没有能够得到正视的问题,就是这样的实践还是把女性的性别角色和家庭中的照料者角色之间的关系视为“自然”,不质疑也不挑战家庭内的性别分工,所以即便在集体化时期,妇女也承担了双重负担。这个背后还有一个问题,也就是对于家务劳动以及社会劳动的价值判断,家务劳动很大程度上的被贬低化,也是一个很大的问题,家务劳动不被认为是有价值的劳动。

想改变社会,首先就是要针对男权,哪怕没法一下子从根本上解决问题,也是要尽量克服。毛主席就是这么做的,那个时候女性地位有多低啊,但是红军一点也没有说跟社会传统妥协,三大纪律八项注意,就这么11条,毛主席就放了不许调戏妇女在里面。毛主席一直把性别平等问题看做是革命的有机部分。从毛主席年轻时,第一次写社会评论,就是针对赵五贞自杀事件,抨击父权制对女性的压迫,而且一发不可收地连写好几篇;到他在《寻乌调查》中,特别写土地斗争中的妇女;和看到妇女所受的压迫比一般的男子更深重,被四座大山所压迫。

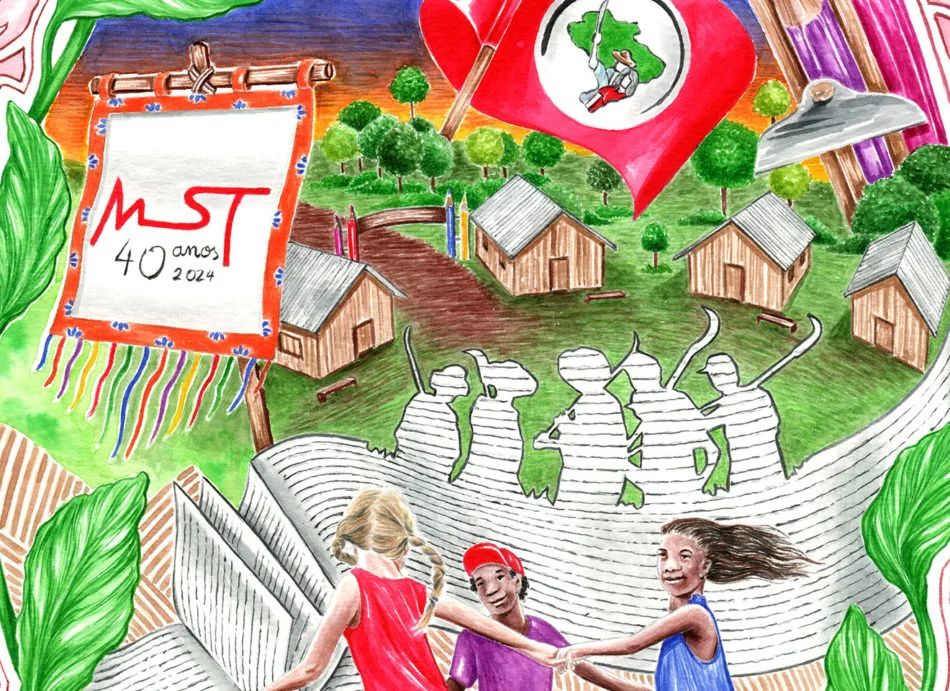

在南美,男权也非常严重。MST,巴西的无地工人运动(也译作无地农民运动),特别重视女权主义,给予一票否决的地位。If not feminist, it's not socialist.(如果不支持女权主义,那就不是社会主义。)在性别和阶级的关系上,用两个离不开来看,可能更好:没有阶级平等,也不可能有真正的性别平等;没有性别平等,就不可能有真正的阶级平等。

推荐阅读

《每月评论》前几月重印了一篇80年代的老文章,关于性和社会主义,这里面有一段,是说美国新左派在做工作的时候遇到的历史问题,跟肤色和性别直接相关,包括女权主义实际上如何成了男权的工具,有兴趣可以读读。

https://monthlyreview.org/2020/02/01/sex-and-socialism/