邱士杰 | 为了黎明的国度:忆曾健民医师

来源: 苦劳网 发布时间:2020-09-26 阅读:1874 次

导语:

开完2020年的东亚反靖国神社的视讯会议的那天,我和臧汝兴提起去花莲看曾医师的事情。

“这几天就去?或者再等一周?”

站在入夜的台北车站捷运站出口,我们评估了许久,也瞎聊了许多轶事。由于全台连日阴雨、天候不稳,因此我们并不想在天候不佳的时候前往花莲。此外,我马上就得回大陆准备开学,因此离台前的每一天都得精打细算。讨论没有结论,但臧汝兴把决定权交给我:时间由我决定。

隔天即周日中午,我决定还是赶紧探望曾医师。于是,我和太太跳上臧汝兴夫妇的车,四人在午后直奔花莲。

曾医师的倒下如此突然。5月7日忽然接到他的来电,说是肺积水,紧急入院,因此委托我帮他把《人间思想》为他做的口述〈为了前进的回顾〉做最终校订。其实我们之前已经针对口述要讲的内容进行多次讨论,也帮他寻找了一些背景材料。但我无论如何没想到,口述的最终定稿会是在这种情形下由我校订。由于时间紧急,《人间思想》登出时还是留有不少没校出来的错误,这是我深感遗憾的事情。

曾医师的病情发展令人意外。救护车马上将他送到台北进行详细检查。此间收到他从病房的微信来电,讲了快20分钟,但也没具体说明他的病情。5月21日,曾医师来讯告知出院,准备返回台北家中进行通院治疗。于是我和太太在25日直接拜访了曾医师。这三、四年来,每两三个月就与曾医师碰面聊天。密集程度远比还没去大陆教书前高。但那天实在没想到,这是我们最后一次能够对话的场合。

再次见面的曾医师确实满脸病容,但见到我们还是打起精神、笑着和我们聊天。谈话中完全没有谈到具体的病情(尽管我们已经知道是肿瘤),而是谈论治疗方案并交代文稿如何整理,比方他少年时代发表的文学创作以及正在着手或尚未出版稿件,等等。其实,当时我还是觉得曾医师可以自己来整理这些文稿,但当时也不可能预料他决定采用的治疗方案终究剥夺了整理的机会。而且“少年发表的创作”该去哪里找呢?这样的问题不断在我脑海打转。印象最深的还是曾医师意味深长的这句话——

“会一直乱想呀。”——他微笑或苦笑地说出自己的病后心得。

接下来的事情就是臧汝兴与我前往花莲的原因。曾医师服药四天便倒下了,而且很严重。虽由台大医院救了回来,但元气大伤。经历多日抢救和照料,终于在8月回到花莲住院治疗。

在韩国民主化运动中成长起来的臧汝兴在九十年代末期担任台湾社会科学研究会正式的研究员,也是劳动党现任副秘书长与工运和社运政策的专业分析家。尽管只是代表个人而不是代表党组织正式探望,但在我来说,能与臧汝兴一起前往花莲探望曾医师的意义很巨大。因为劳动党无论如何是八十年代崛起于台湾地平线上的工人阶级与林书扬等前辈共同创立的先锋组织。沿途与开车的臧汝兴的交流与回忆,也让我想起许多往事。

······

我在1998年16岁的时候通过唐曙(劳动党前副主席与秘书长)的介绍而一口气认识了林书扬、陈明忠、陈传枝、廖天欣、张增荣、王津平、汪立峡,以及高伟凯和朱力等前辈。这是我正式接触社会主义统一派前辈们的开始。这个时候也因阅读《人间思想与创作丛刊》创刊号“台湾皇民文学的清理与批判”而以读者身份认识了曾医师,但实际认识他反而是很后来的事。

现在能想起的最早回忆是2002年横地刚先生在月涵堂的《南天之虹》发表会。当时大病初愈的陈映真先生到场致词,还有难得返台一趟的二二八当事人、台籍老地下党员吴克泰、陈炳基先生出席。现在想来是不可思议的历史会面。曾医师也是当天的与谈人,但我印象最深的其实是长期参与台湾社会科学研究会活动的黄静嘉先生(1924-2017)。

黄先生与现场唯一的本科生的我聊天,聊了聊时下青年对光复后五年历史的认识。当时我完全不知眼前童颜黑发的黄先生是从二二八走来、见过宋斐如等人的社会名流。少年时代参与过游击队的黄先生因仰慕陈老师的理想(也是自己未曾熄灭的理想)而努力参与社科会活动,并与曾医师结为好友。后来,黄先生与曾医师共同协助我在2010年秋天前往北京移地研究,并参加了黄宗智老师与汪晖老师的课程。我的研究才因此迎来巨大转机。

那次活动以后,我与曾医师的交往密切了起来。可能是因为我写了那次活动的报导、可能是后来在陈老师的人间出版社开始约一年半的打工。也可能是我请曾医师的女儿育勤学姐从东吴借出《平平》旬刊(一九二四)复刻本给他吧。这是台湾史上最初期的左翼刊物,有安[那其]布[尔塞维克]合作倾向。曾医师一直不知道《平平》犹存于世。

曾医师认为,1945-1949的光复五年史,见证了台湾人民通过中国人民战争而成为主体的历史经验,使使中国革命内在于台湾社会。

(图为曾健民所著《破晓时刻的台湾:八月十五日后激动的一百天》一书)

十几年来,每次去曾医师诊所都坐在那皮件气味浓郁的沙发上与他谈天。随着便利店的日新月异,还发展成我去7-11买两杯小热美到诊所与曾医师边喝边聊的模式。这是我学习光复后五年史的真正开始。虽然高中时代就买入复刻版光复时期刊物(《政经报》等五册系列)并阅读刚创刊的《人间思想与创作丛刊》(在汀州路金石堂买的),但当时对光复史的认识纯属趣味,求的是贴近20世纪海峡两岸唯一统一的五年的感觉。如果没有曾医师的指点,理性上的研究不得其门而入。后来,我开始研究台湾史上的社会性质论,甚至包含陈老师的理论,这些尝试都得到曾医师的鼓励。

很长一段时间的讨论模式是在每次的《人间思想与创作丛刊》出版后,我以读者身份向曾医师反馈心得,学习新知(同时也带着沙发的皮件气味回到家里)。其间也藉由替曾医师寻找旧报刊史料而获得成长。他一直很在意打响《桥》副刊论争第一枪的欧阳明的真实身份,我们竟然针对这个问题讨论了十几年。

短暂的光复五年史(1945-1949)是20世纪唯一的祖国完全统一时期。这段时期发生了伤痕至今未愈的二二八事件,并围绕着民主问题、民族性恢复问题,以及即将到来的冷战。内战构造与五十年代白色恐怖而创造出同时代台湾青年或左或右、或统或独的认同分歧。台湾共产主义运动在此时期增添了前所未有的新血,并首次完全整合在新民主主义革命的洪流中。因此这段时期的历史不是已经风干的过去,而是两岸尚未完全统一的当下不能回避的、依然鲜活的经验。它形成了台湾当下无论左右统独都仍在不断回忆的轴心时代。非历史专业科班出身的曾医师选择了正面进攻。

对于曾医师而言的光复五年史是台湾人民的主体性、能动性因为民族统一而迅速复活并提升的时代。在台湾史主流学界还在纠结二二八事件的伤痛与责任的当时,曾医师已经看到祖国一旦统一就能在台湾人民内部焕发出来的能量。

对于分离主义论者来说(如吴睿人等),这五年被解释为“对中国政治不了解”的无辜台湾人民被动地卷入惨苦的中国政治(国共内战)的悲剧五年。这种论点可以概括为某种“台湾人民政治无能论”或“台湾人民政治白痴论”。

然而曾医师的研究却指出了两岸统一之后的台湾人民如何自主展开敌、我、友的辨析、如何积极成为中国革命的主体、如何将中国革命的政治有机地镶嵌在岛内现地的各种斗争,使中国革命在台湾“内在化”。

同时,大陆来台的知识分子也毫无障碍地站在台湾人民的处境为台湾的去殖民化献谋划策。我个人最喜欢的故事就是罗铁英(骆驼英)在《桥》副刊论争中展开的台湾社会性质分析以及他对五四精神是否仍然适用台湾的讨论。

但更典型的例子则是曾医师屡屡指出的国语推行运动委员会的民众运动国语论。委员会的魏建功与何容明确指出:去殖民的第一步不是政府强制民众学国语,而是以民众运动的方式恢复闽南语等母语,因为母语也是中国话。恢复母语就能说好国语。

在光复后五年的激动时代里——类似韩国所称的战后“解放空间”(해방공간)——没有谁是被骗的无辜受害者。正因敌我友的政治空间彻底打开了,日据时期萌芽的左翼运动及其先锋队才终于在这五年间获得空前的群众基础(甚至首次上升到建立根据地与武装斗争阶段),并积极介入思想文化思想领域的斗争。

正如汪晖老师所言,

政治化既体现为激进的革命与策略性妥协的过程,也表现为将青年问题、妇女解放、劳动与劳工、语言与文学、城市与乡村等问题纳入‘文化’的范畴,让政治成为一个创造性的领域;既体现为将军事斗争、土地改革、政权建设、群众路线、统一战线融为一体的‘人民战争’,也呈现为人民战争对19世纪以降的各种政治范畴的转化。

曾医师所要守护的,就是台湾人民在那宝贵的五年间自主全面获得高度“政治化”的历史经验,是20世纪台湾人民如何通过中国人民战争而成为主体,而不是如分离主义那样选择性地将二二八“政治化”并将与中国革命密切相关的所有经验(如地下党斗争与五十年代白色恐怖和各种思想斗争)都加以“去政治化”或者“贱民化”和“白痴化”。

······

在2009年的陈映真研讨会上,曾医师评论我以陈映真社会性质论为主题的论文。社会性质论的因缘让曾医师找我一起从事台湾社会科学研究会的工作,自2010年6月30日以来刚好十年。那天还找了黄静嘉、陈威佑、施善继、范振国等前辈见证、合影。

但正如曾医师口述回忆所言,我并没有举起社科会旗帜开展工作。除了2010年后两年间我用blogspot制作了社科会网站、整理会务资料,并在太阳花运动期间以社科会之名批判那场运动以外,我大部分的时间还是在曾医师指导下开展研究、线上交流意见,保持着几个月就碰面的惯例。尽管曾医师在2010年之后就改用台湾社会科学出版社总编辑的名称,但我未用社科会的名号公开开展活动。无论如何,这件事我没有充分回应曾医师的期待,让他失望了。

实际上,曾医师对于开展台湾社会科学研究会的思路与作为晚辈的我不尽相同。时序进入21世纪,台湾社会科学研究会也伴随着社会主义统一派运动(即林书扬先生定义为左、统二者合一的运动)的萎缩以及岛内泛左翼阵营的分化而不成组织,连读书会都难以成形(但曾医师这几年还是试图搞读书会,与青年们一起读刘进庆的《战后台湾经济分析》。可参阅胡清雅、黄雅慧的回忆)。

而台湾社会科学研究会能否与社会主义统一派运动整体、特别是现有的先锋组织产生更紧密的结合,是更为急迫的课题。至少我是这么想的。然而社科会从九十年代以来的运作方式实具先锋主义色彩。这里所称的先锋主义是上世纪二十年代的专有术语,指的是先锋队以外的急进青年或群体产生“比先锋还先锋”的倾向。一度被城市左翼青年视为“第二党”的中国左翼作家联盟就是典型例子。曾医师所想像的图景——如其口述史所言——是在理论工作者与先锋队之间形成循环的互动,找出运动发展最有共识和最科学的道路。

宽泛的意义上我赞成曾医师的看法。但无论先锋队如何弱小,我更信任先锋队本身的领导性,而不是理论工作者的先锋性。就像野吕荣太郎在日共“1931年纲领草案”后形成的讲座派能及时地为党的“三二年纲领”而斗争,而不是坚持自己的理论推论。曾医师知道我的想法。当然,我也知道理论工作者的先锋性并不是曾医师自己的独创。实际上,曾医师始终坚守着陈映真关于开展广泛的人民运动的设想,因此他认为阶级取向的工农运动(现实上只有工人运动)还是不够充分。

尽管我并未在具体的工运现场工作,但从原则出发,我还是认为工农运动以及先锋队是根本支点。也尽管曾医师发展社科会的思路不能完全说服我,但我们完全一致的共识是搞社会性质论但不只是所谓台湾社会性质。

这是陈映真撰写的社科会宗旨明确标举的斗争方向。也就是说,社科会就是要搞社会性质论。这是从台共到省工委再到刘进庆与陈映真所努力奠基的思想资源,更是有待台湾左翼继承并发扬的中国革命理论战线的重大遗产。

曾健民医师2015年出席东亚和平研讨会,与琉球/冲绳学者对谈。(资料照片/摄影:王颢中)

曾医师对社会性质的关心还是相当“文学”的。一方面,他完全接受陈老师的国民党波拿巴国家论,但这样的分析取径实际上突出上层建筑而忽略了基础的实际构造,并不是把握完整的“经济的社会形态”。问题的关键是如何让战后台湾经济的分析摆脱后见之明。

另一方面,曾医师对社会性质讨论的最优文本都不是字句中不断出现社会性质四字的文章,而是他一系列的台湾文学史论。因为社会性质论从来只能依附于具体课题才能彰显自身意义。

我还记得孙隆基老师在博论答辩时问我:“你认为七十年代乡土文学论战是社会性质论战吗?”我傻了几秒才回过神,危坐答曰:“我认为是的。”那瞬间在我脑中闪过的念头是:陈老师与曾医师的社会性质论也在他们的台湾文学史论里面!

曾医师与社科会的特殊价值正在这里:2010年到今天,他是台湾的社会主义统一派阵营里全面思考文艺战线、思想战线等意识形态领域斗争的代表。其主题包含了光复五年史、台湾文学史、日本批判、台湾意识形态批判,以及陈映真最关心的台湾社会性质问题以及中国大陆的现状分析。

曾医师完全摒除了列宁所说的“奴隶的语言”(«рабьим» языком),如实地陈述自己的研究结论。近十年甚至为了加强对欧美局势的了解而加大阅读英语新闻的比例,真是令我们晚辈自叹不如(这还不说他原来就固定关注的日语新闻)。尽管曾医师为此付出的努力不见得能让学院里的知识份子瞧得上眼,但他毫不迟疑、不断动笔。他就是下决心在工作之余不断写作、出版、对话。他预设的读者不是学院的谁,而是有志改造社会的青年与无告的劳苦大众。他从不拉帮结派镇压异己,也从未听过他攻击任何人。他自食其力并专志写作,用自己的力量做该做和能够多做的事。他的视野里不是只有“牧师对牧师传教”的既有的认同团体(identity-group,霍布斯邦语)或“同温层”,因而能够看到认同团体以外的进步青年,努力扶助他们、关心他们。爱护且热爱青年的他要的不是青年的追捧,而是与青年共成长并赓续进步的思想。

我知道他想做真正有生产性的事情,而不是像《资本论》第三卷所研究的商人资本那样在既有的资源里改变分配、进行毫无意义的瓜分、再瓜分以及欺诈性的投机行为(这种商人资本性格是刘进庆对台湾人内在意识的最大批判),然后将资源消费殆尽。进行有生产性的劳动、创造不退转的积累、留下可共享的剩余,这才是曾医师选择的战斗位置。用他的话来说:“我们无论如何不是搞学术,一切都是为了运动。”

曾医师多次赞扬杨逵的典范。虽然杨逵从二十年代以来始终是党外左翼(相对于日据时期台共与战后省工委的“党外”),但他能够及时把握时局动向,准确介入议题、随时灵活调整、坚持斗争原则。我想,陈映真对杨逵典范的评价,就是曾医师试图效法的行动方式吧——陈老师在《学习杨逵精神》说道,

杨逵先生是日据下台湾文学中唯一突出了无产阶级国际主义思想和母题的作家。在政治上,杨逵先生直至晚年都不惮于宣称自己是社会主义者,没有动摇过社会主义的思想立场。他敢于斗争,善于团结,热心指导和培养年轻的一代。他与反民族的分离运动鲜明对立,坚持克服民族反目,力争民族团结,不遗余力。

曾医师不一定做到杨逵所做到的事,但他向往且努力效法。一直以来,是这个样子。也可以说,台湾岛内无论如何一定还是有无数个人坚持自己的中国认同,但真正愿意为自己的认同而战斗的人确实无多。对于曾医师而言,就算不得不一人战斗,也是自己作为中国人、作为一名中国的马克思主义者而战斗。不需要谁的认证或加持,也不是表演给神明看的野台戏。

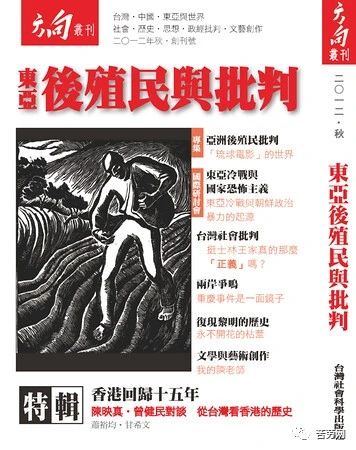

曾医师主编的《方向丛刊》,第一期以东亚后殖民与批判为主题。(照片提供:曾医师追思纪念会筹备组)

曾医师的《方向丛刊》在2012年10月创刊,后来还出了第二辑,以及作为曾医师个人文集的第三辑。正如曾医师所说,创刊号部分内容挪用自未能问世而夭折的《人间思想与创作丛刊》最后一辑,精神上则直接接续2001年《人间思想与创作丛刊》第五辑“因为是祖国的缘故”所采取的战斗态度。实际上连封面设计的风格也延续《人间丛刊》。我还记得艺术家高重黎老师在《方向丛刊》发表会拿着两种丛刊比对两者风格如何一致的趣味往事。

曾医师决定用的“方向”有两层意思,第一个是1949年前后台大校内地下党领导的“方向社”,这是他刻意援引的典故。第二个则是希望这份刊物能够为运动指明方向。虽然我还是参与了《方向丛刊》出版前后的庶务,并帮忙设计了方向的图标——从毛主席手迹中撷取的——但我对一人能否指出“方向”仍感保留,也对创刊号所收的香港来文不尽同意。然而,对比起近期香港的局面,又不得不感佩曾医师永远直面尖锐议题的决心。也只有他才能做到了。

还能记得曾医师在2013年之际的心情。当年7月底我们一同参与了台湾同学会的宁夏研讨会。会后在中卫特别是靠近内蒙阿拉善沙漠处旅游。同行还有许多海外保钓前辈,如林孝信、龚忠武、刘彩品、木村博、吴国祯等老师。我们一行人在青铜峡水库的一百零八塔那儿打转、饶有趣味地“祈福”,然后又转往曾经拍摄《红高粱》等著名电影的镇北堡以及西夏嵬名元昊陵参观。在某段靠近沙漠的边上,我与曾医师一同在微风飘砂的黄土地行走了20多分钟,一路上完全无话可说,只是走着。我能感受到他当时的沉重。那是综合了许多思考的沉重。同年底举办在牯岭街小剧场的毛主席诞辰纪念会上,曾医师一开头就说“我很快就要70岁了”。无比沉重的口吻。当时我还没反应过来,但当时的他其实才63岁。

我想起了日据以来的著名知识人陈逸松。陈逸松在1968年风起云涌的日本学运现地观看了时枝俊江发表于1967年的纪录片《黎明的国度》(夜明けの国)。片中的新中国面貌成为陈逸松最终接受周恩来总理邀请前往北京工作的关键因素。后来他成为七十年代人大常委会台籍委员。2013至2015年间全心为陈逸松撰写晚年传记的曾医师也非常喜欢(甚至购入)这部纪录片。走在祖国的大地上,无论荒漠还是绿茵,这正是他要保卫的黎明的国度。

2014年爆发的太阳花运动让曾医师展开新的思考。他开始研究民粹主义的问题。虽然他还是坚持人民运动,但我感觉他在太阳花后有了反思。核心在于:如果人民运动能在台湾存在,有多大可能不是这类右翼民粹主义运动?如何才能不是?如何才能不被台湾资产阶级的动向所操弄?这不得不提到2011年他在北京与徐胜老师、横地先生拜访林书扬先生之后的微妙变化。此后他更常提到林桑对运动的意义,尤其在太阳花后。我想,他还是痛感运动失去林桑之后同时失去的许多契机与可能性吧。

我从未找曾医师看过牙,也没想过曾医师应该在对我而言的老师身份之外增添医师的角色。但我总会想起林桑卧病台大医院旧院区时,作为医者的他带着基础医疗器具到医院病床前为林桑看牙,缓解其疼痛的往事。那时林桑往往在更大的病痛中浮现起34年牢狱生活的片断幻觉,正是所有照顾他的人都同感艰难和难过的时候。

······

一路上聊着并想着这些与曾医师有关的回忆,我们终于在黄昏抵达大山大海之间的花莲——这是夹处在中国东南第一高峰的中央山脉与无垠的太平洋之间的城市。曾医师成长的风土在兹。周日从台北到花莲的路途并不轻松,因为要翻过绕过或穿过中央山脉。如此,也可想像退休后返回花莲定居的曾医师来趟台北多不容易。即便搭乘火车也极费精力。当我们一行人抵达疫情期间更加人山人海的花莲,已近傍晚,因此隔日周一才顺利拜访曾医师寓所。此行目的是依照与曾医师的约定,将文稿带回编辑,也希望能探望他。

自始便无确切把握,但还是到了现地才知确实不宜探望。曾妈妈担心我们见了面伤心,也怕曾医师见了我们之后难过。我想起曾医师倒下之后再次见面的情景。在台大医院,我完全无法想像眼前的曾医师是一周前才和我们谈论治疗方案的他。我只能紧握他的手,向他保证一定完成文稿编辑任务。

曾医师的书房还是没整理完的样貌。绝大部分文件与书籍仍在纸箱。但一进门就看到曾医师所说的少年文稿以及待出版手稿。此行目的忽而解决,宛如神助。曾医师的写作和研究状况也首次在我们眼前铺展开来。我一直以为曾医师已在这几年进入电脑写作,因为他的手机操作实在流畅。原来,还是稿纸笔耕。这导致他每篇文章从起草到成文都积累起厚度可视的文稿。但他也规整地将自己的手稿和资料整理成一包一包的档案,其中包含了成箱的东亚冷战与国家恐怖主义研讨会历届文件资料。

周二从花莲返回台北之际,臧汝兴带大家去了趟太鲁阁并着重访问了世人皆已遗忘的台湾工殇纪念地:长春祠。远看是青山飞瀑,但镶嵌在岩壁里的祭祠却极其阴冷潮湿。无数外省老兵为了生活被国民党政府调来崇山峻岭的花莲开凿公路,结果在落石与爆破间粉身碎骨。悲伤的外省老兵记忆与民族分断伤痕埋藏在这里。曾医师少年时代曾在长春祠上方的禅光寺闭关,并在这里遇见改变他人生的人们。我们竟也在这特殊的时刻,到了曾医师人生转折的原点之地。

傍晚返抵台北,我开始阅读搬回来的曾医师文稿。从少年时代到旅日行医,他是不断地写作。少年时代写的是文彩洋溢的小说,旅日期间则在无数雪夜写下一则则左翼理论笔记。我油然生起这样的感叹——

“曾医师确实是一直在写作啊!”

曾医师总是说:“就像陈映真对我的鼓励:要写,写出来就是了。你们也要一直写。”其实,就算没有陈老师的督促,他也已经在写了。但曾医师更愿意将自己写作的动力归于陈老师的鼓励。曾医师1966年的少年日记曾写下他对陈老师参与的《剧场》杂志的赞颂与期待:

“太棒了《剧场》,年青人办的东西就是如此有魄力,不随俗,突出。我啊,应好好地奋斗!有的是热与力!”

我完全能够想像,当曾医师终在九十年代获得与陈老师并肩战斗的机会时,那心中涌起的巨大能量。正是这样的能量让他在陈老师离开台湾之后努力守护陈老师的思想,特别是其思想的内在统一。这是如此真挚的友谊与信仰。每次与曾医师聊天,所有话题也一定会回到陈映真。正如徐胜老师所言,“我很敬佩曾先生对陈先生的尊敬和倾倒。他一生对陈先生如影随形,不吝支援,如今那模样还仿佛在眼前。”

1997香港回归当年,人间出版社和台湾社会科学研究会合办了“香港155年历史照片展”,图左为陈映真,右为曾健民。(照片提供:曾医师追思纪念会筹备组)

屏东农专时代的《南风》同人这样评论曾医师:

“去年开学不久,南风社长为我引见了一位身材瘦长(也许不算瘦长)的男孩子,一双锐利的眼睛逼得我逃将而去。”

“高中时,弃辛[注:曾医师笔名]即曾在报刊杂志上露过几手。加上受他老师王祯和的影响,遂渐露锋芒。《脸与手》中,文字的结构有些异味,暗示着弃辛所走的路线非属大众的笔调。”

“弃辛的轮廓是比吴晟好绘,因其比较执一,专写小说。看过几篇作品后,就可以略窥弃辛所走的门路与面貌,但是不容否认的,弃辛的心中所想抓住的,也是多变的,只是一时甚难脱除写作不久者所惧有的‘不抛弃性’,而强留着一种表现形式。但这仅是时间问题。时间一过,总会打破这个困难的。”

我不禁想到,曾医师放弃小说创作、不再追求表现形式,直入理论研究与历史研究的选择,也不是大众的笔调所能描绘的道路。但这是他打破思想上的困难之后执一走上的道路。这条道路能够唤醒大众,动员大众,是他追随陈映真所走的大道,干的是有出息的大事。正如他在2008年1月的笔记所言:

“一个门外汉要搞历史,不是为了历史,而是为了解决现实问题,但科学的正确的历史认识又是一个前提,但台湾没有、缺少这前提,因此只有科学地去搞历史。”

龙瑛宗说,“有谎言的地方就没有文学!”——曾医师在其批判陈芳明台湾文学史论的论文征引了这句话为结论。虽然这句话是龙瑛宗在指陈殖民地文学创作的局限,也虽然这句话很容易沦为“奥许维辛之后写诗是野蛮的”这般庸俗解读,但当我读到这段引文,忽然想到,这正是陈老师与曾医师投入社会性质研究的原因吧。在现象与本质脱离的资本主义社会里,戳破谎言弥盖的幻象,主动成为社会实现自我认识和自我反思的载体,这不正是为真正的文学创造条件吗?这不也就是文学的工作本身吗?

可惜的是,虽然曾医师已有许多论文涉及他尚未出版专书的1947至1948年台湾史,但曾医师并没有特别为这两年历史留下手稿。我想这就是他选择先出《台湾光复史春秋》的原因吧。

一则手稿吸引了我的目光。2005年10月,曾医师受邀在香港中联办主办的纪念台湾光复座谈会致词如下:

要掌握光复历史的真义,以史为鉴,吸取历史教训,从60年前的光复历史中得到政治智慧。特别在推动‘再光复’的时代任务中,必须要向历史学习。要充分认识到60年前台湾光复历史中的正确和错误,光明和黑暗,进步之处和落伍的地方;还有当时台湾民众的心声,台湾文化人、知识分子的感情、想法和期待。要站在台湾民众的立场,尊重其政治要求。

时刻都要向着‘再光复’的总目标进行,不可稍懈。除了要认识到台湾民众的民族意识,也要认识到他们的‘民主、科学’的意识。要站在台湾人民的立场,以台湾人民的利益为前提,努力理解、认识台湾人民的感情、看法,和向背。实际上,这些问题都曾发生在60年前的‘光复’,因此,要时时刻刻向60年前的光复历史求取智慧,学习历史,才能照明今天前进的道路。有正确的历史认识,才不至于看不清楚而走跛踬的路。因此这两个基础是不可分割、相互联系、相互为用的。

午夜时分翻完曾医师的文稿,一个既熟悉又不曾认识的形象浮现眼前。新的一日将要开始。我重新把文稿装回箱里,没有梳洗便沉沉睡去了。

······

几个小时后,曾医师离开了我们。