受够了自由市场,印度农民不再沉默!

来源: 中印大同网 发布时间:2021-03-19 阅读:1631 次

导语

印度在2020年9月份通过了三项“新农业法”,正式废止了印度政府对农民的补贴政策,将不受保护的农民推向了自由市场。这一强硬手段引发了印度农民持续7个多月、庞大激烈的抗议活动。越来越多农民加入抗议,他们担忧,政府会一而再、再而三地把人民当做包袱 “扔下海”,任其自生自灭。1995年以来,印度已经有31.5万农民在债务的重负下自杀。所谓的改革,究竟是要赋权给普通劳动者,还是将权力交付给会加剧不平等的大企业?本文提供深度分析,帮我们理解这次运动“是什么、为什么、将来会怎样”。

本文由公众号“中印大同网”授权转载,感谢“中印大同网”对食物主权的支持!

作者杨怡爽是世界经济博士,毕业于中国社会科学院亚太所,云南财经大学印度洋地区研究中心副教授,主要研究方向为南亚经济和政治问题。

作者|杨怡爽

责编 | 喀秋莎

后台编辑|童话

印度农民在首都新德里示威抗议|图片来源:德国之声

从2020年八月开始,印度的大规模农民抗议运动已经持续了四个月,农民在德里的聚集抗议(Dilli Chalo)也已经延续了一个多月。印度中央政府与农民之间进行了多轮会谈,但依然僵持不下,尽管印度中央政府一边忙着谴责反对派“借机生事”,竭尽全力试图将此事政治化;一边对农民群体给出了种种政策许诺和优惠条件,但抗议运动的农民组织和领导者依然毫不让步,坚持自己的要求:废止9月份通过的三项新农业法(分别是2020年《农民产品贸易和贸易(促进和便利化)法》,2020年《价格保证和农场服务农民(赋权和保护)法》和2020年《基本商品(修订)法》)。

抗议运动目前依然在持续,而且甚至有愈演愈烈之势。但是,在评论这次运动“是什么、为什么、将来会怎样”之前,我们首先有几个问题需要解答:这场运动究竟体现的是印度哪一方面的社会矛盾?是新自由主义和市场机制与小农经济之间的矛盾,是印度城市与农村之间的矛盾,是印度地方和中央之间的矛盾,农村不同种姓社群之间的矛盾,还是农业、农民与印度其他经济部门和产业之间的矛盾?

答案可能是都正确,但又全都不尽然正确。

仅从表面上来看,农民和政府的主要分歧在于,政府希望通过自由市场来解决印度农业面临的困境,而农民希望获得更多的援助和政府监管以确保生计。新农法的主旨是放宽农产品销售、定价和存储的规则,虽未做明确规定,但其必将会逐步削弱印度农业中的最低农产品支持价格(MSP)—农产品市场委员会(APMC)政府采购制度。

对于莫迪和印人党中央政府而言,割舍掉政府采购带来的长期的沉重的财政与行政压力包袱,减少农业补贴负担,实现更加市场化的农产品供给与定价机制和农业现代化,有助于完成这一届政府从选举之初就拟定的财政开源节流目标和尽快实现其发展议程。必须承认的是,目前所施行的这套最低价格和政府收购制度确实存在很大缺陷。

第一,MSP扭曲了生产结构。MSP虽然为23种农作物提供政府收购价格,但其影响的主要是谷物(大米和小麦)。受到MSP激励,印度的大米和小麦产量一直在持续增长,与此对应的是,印度国内对谷物的需求在过去的30年中每年以1%的速度下降,加上印度谷物海外市场竞争力不强、仓储基础设施落后,大米小麦供过于求、大量浪费的情况已经延续多年,而其他农作物和蛋白质则供应不足;

第二,政府农产品收购市场不但分割了印度各地的农产品市场,而且长期以来被地方上的代理商和中间人(Arhatiyas)把持,成为其自肥工具,效率低下,腐败丛生;

第三,保底机制使得农民持续加大对水稻和小麦种植的投入,包括进行灌溉、购买电力、农机和肥料等,但由于农业收入并没有增长,农业投资的边际收益已经趋零乃至变成负数,反而让农民为了提高产量而不断借贷、背上了沉重的债务负担;

第四,MSP价格也导致市场上粮食价格高企,导致政府对贫困人口发放粮食补贴时的财政支出上涨;

第五,扭曲、集中、单一的生产方式也引发了严重的可持续性问题,印度西北粮产区的地下水位下降迅速,荒漠化、土地退化和(焚烧秸秆导致的)空气污染日益恶化。对政府收购和MSP的运作方式进行改革,本来是势在必行的,因而不难想见,新农法出台时,不少农业专家和经济学家表示了欢迎态度。

但问题在于,政府保障机制完全退出、让大企业和自由市场机制取而代之,是否就是矫正这种扭曲最佳的办法呢?或者说,彻底废除MSP,是否就能让这些问题都自然消失呢?

一开始发动抗议的大旁遮普地区(包括旁遮普和哈里亚纳等邦)的农民,是MSP的主要受益者。他们害怕新农法会让自己在没有任何监管和保护的情况下直面大企业,在供给端丧失议价权力,在消费端被囤货居奇行为伤害,沦落为任由资本宰割而毫无还手之力的羔羊。尤其是在如今印度国内市场大米与小麦供过于求的情况下,一旦MSP被废止,种植这些作物的农民会被迫直面粮食市场价格及急剧下跌的后果。但印度中央政府可能未曾预料到的是,随着抗议运动规模日渐上升,在APMC和私人市场平行运作、农民没那么依赖MSP的部分地区,对新农法的抗议也开始鹊起。

首先,这是因为这些地区的农民尽管早已经习惯向私人出售作物,但却担心一旦MSP不复存在,失去价格竞争会让私人企业任意压价,农民也会丧失保底的出售渠道。

其次,尽管一直有说法声称从MSP中获益的只是6%种植水稻和麦子的旁遮普邦和哈里亚纳邦农户,但根据印度学者蕾蒂卡·凯拉(Reetika Khera)和苏达·纳拉亚南(Sudha Narayanan)的研究,由于分散采购计划(DCP)的推广,这些年MSP的受益者已经扩大到恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh)和奥迪萨(Odisha)等邦。而印度中央政府在农业和农民问题上历史多次反复无常的态度和政策变化,更加深了农民对自己的生活遭到“改革”带来的严重社会和经济冲击的担忧。

因此,在12月8日的全国罢工(All-IndiaBandh)之后,这场抗议的影响已经从地区性上升到全国性,并且在全世界都引发了反响。

同样需要注意的是新农法试图削弱的中间人(Arhatiyas)所扮演的角色。在旁遮普地区,中间人掌握了农产品销售渠道,每个中间人会代理20到200个农民,收取佣金帮助其出售农作物,但除此之外,他们同时还担任农民的放债人,为农民的农业投入以及个人和社会需求提供贷款,政府在农村的各项行政管理中也依赖这些中间人提供人力、设备和支援。不过,这样的阶层并非只是旁遮普独有。旁遮普的中间人主要来自于锡克贾特社群或印度教的巴尼亚种姓社群,而古吉拉特的帕蒂达(帕特尔)社群、马哈拉施特拉邦的马拉塔人、北方邦的贾特人、亚达夫族群、卡纳塔克的林迦纳特(Lingayat)、比哈尔邦的布明哈尔(Bhumihar)和泰卢固语地区的雷迪(Reddy)、卡玛(Kamma)等,无论是否存在MSP机制,都在印度各地的乡村中扮演类似的中间人角色。他们基本上都是农村中上层阶级,有统一的种姓或宗教身份,由于人多势众、集中程度高、组织程度高,他们往往被称为主导性社群(Dominant Communities),也是地方政治势力的主要构成,是“恩庇政治”的主要执行人和代理人。

因此,新农法对“中间人”的打压,也未必没有试图削弱地方“割据”势力、改写基层治理方式的意图。支持新农法的印人党喉舌媒体甚至公开表示,至高阿卡利党(Akali Dal)之所以和长期盟友印人党断绝关系、国大党之所以冲在反对新农法的一线,无非是害怕丢失自身在农村的势力地盘,因为这些党派的领导人通常和中间人往来密切,也在农产品市场委员会中有很大的影响。

然而,如果仅仅只是看到这点,而断言这次农民运动主要是由中农富农组织和发起,参与到这场运动的小农、无地农和边缘农户是由于无知而受到裹挟、欺骗,卷入了反抗应当对自己有利的新农业法案的话,同样也有失偏颇。

首先,政府采购给中小农户带来的好处要比地主大得多。在整个印度范围内,向政府出售稻谷的人中,只有1%是拥有超过10公顷的土地的大地主,而29%是拥有土地为2-10公顷的中农,少于2公顷的小型和边缘农民占70%;而在出售小麦的农民中,只有3%是富农,一半以上(56%)是小农或边缘农。在恰蒂斯加尔邦和奥迪萨邦,小农和边缘农占所有卖家的70-80%。同样,在中央邦,向政府机构出售小麦的人中将近一半(45%)是小农和边缘农。

其次,农村的中上层阶级身份认同明晰、具备一定财力和组织能力的社会特征,能够比较有效地进行动员,并与政府或企业等实体进行谈判。而与之相对的,大量的边缘农(包括小农、佃农乃至无地农)的社会特征是“分散”和“依附”:“分散”是指低种姓(乃至贱民阶层)的社群结构非常碎片化,也缺少有力的组织,难以发起有效的集体行动;“依附”则是指这些边缘农户在社会和经济层面上,以富农、中间人、地主和主导性社群为中心,并依赖于他们。这种关系理所当然存在着严重的剥削,不同阶层之间的矛盾也非常激烈,但也要注意到,其中同样存在着坚固的社会契约关系。“中间人”和地主通常是边缘农业之外的劳动机会的供给者,是其交易乃至生死婚嫁时的见证人,在发生疾病、意外时的保护人,更是其主要(乃至是唯一的)的信贷来源,因此自然也形成了“一荣俱荣、一损俱损”的关系。在土地改革不彻底、新的社会结构尚未成型、印度的农村信贷、保险保障机制机能低下和供给稀缺的情况下,这种契约与利益依附关系很难在短期内有根本上的改变。

因此,对于广大普通农户而言,他们可能并不是对自己的“中间人”和“地主老爷”多么满意和忠诚,但他们非常害怕一旦中间人消失,政府又决定抽身而出,自己便丧失了最基本的社会保障。

印度的历次农民大规模抗议运动已经展现出这样一个问题,即分散的族群、碎片化的边缘群体,缺少共同的身份,缺少表达诉求的通道,恰恰只能是在农村中高层的发动、协调和组织之下,才能有效地发出自己的声音,创建一个共同的身份进行抗议和诉求,因此割裂不同阶层农民之间关系、将他们理解为单纯的对立或利用,是过于简单粗暴的分析方式,也无法解释为何日常矛盾深重、就在一年前为了农民账户是否登记入公共财政管理系统(PFMS)问题爆发激烈冲突的旁遮普普通农民和农会组织与中间人群体,会在这次抗议新农法运动中会坚定不移地站在一起。

实际上,这次农民抗议运动最深层面的根源、真正最核心的矛盾,在于印度这个国家对农业生产者长期以来的剥削和压制。

从表面上看,印度似乎一直在通过大量补贴和农业贸易保护在保护其国内农业。每年印度各级政府为农民提供的各种补贴(包括肥料补贴、债务减免、粮食作物保险)等多达117亿美元,印度在多次世贸组织贸易自由化议程而进行的谈判中也一直是抵制美国、欧盟和其他农产品出口国开放农产品市场压力的中坚力量,并经常以保护直接或间接依赖农业的劳动力的生计为由,在各种自由贸易协议谈判中讨价还价。2005年,辛格政府出台了耗资巨大、涵盖全国的农村就业计划“国家农村就业保障法(NREGA)”,旨在通过政府拨款为农闲期间的边缘农、无地农和农村妇女提供工作机会(包括兴建水利和农村道路等);莫迪政府上台之后,曾经多次许诺过要改善农村、农民生活,推出名目繁多的各种农村补贴和直接转移支付性质的福利项目,将MSP提价到成本150%,最初也是印人党的选举承诺之一;莫迪还在2019年推出了总理农民致敬基金(PM-KISAN)计划,为富农之外的所有农户提供直接财政援助。

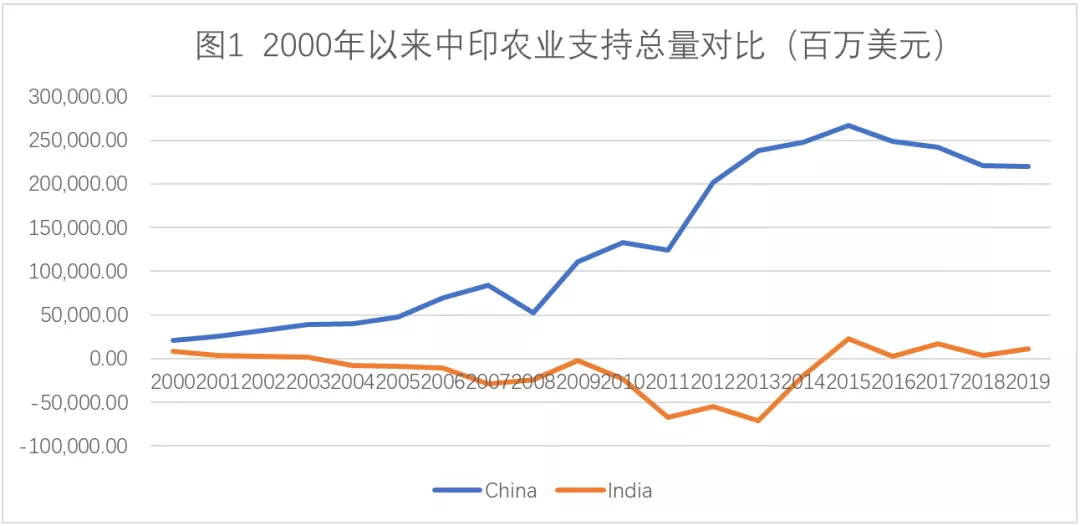

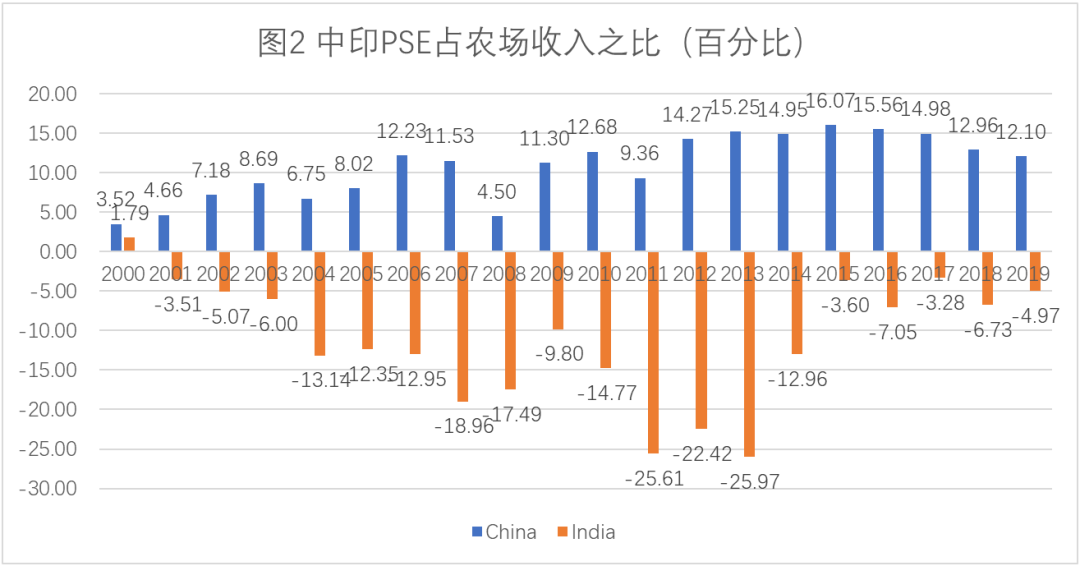

数据来源:OECD数据库

然而,认真观察印度国内农业政策和其结果就能发现,印度给予农业和农民的,远少于从农业和农民获取的。按照OECD数据对农业支持(TSE)和农业生产者支持(PSE)的估算,印度农民得到的农业支持近20年来一直偏低,甚至呈现负数,这相当于印度对农业生产者课以重税,以倒贴哺育印度国民经济的其他部门(见上图图1)。最坏的时候,每年农民农场收入的近26%被无形地剥削用以供养消费者,这在全世界都是绝无仅有的(见上图图2)。与之相对,中国农民12%左右的收入直接来自政府的农业生产者支持。

但这样的盘剥,并不仅仅只是近20年来的问题,政策对农业部门有强烈的偏见甚至可以说是印度的长期传统。

尼赫鲁时代的印度经济政策重心在于重工业和基础工业,农业政策主要注重农业增产和平抑农产品价格,政策失调最终导致了60年代的严重粮荒;

“绿色革命”时期,要求农民提升技术和投资以达到增产的目的,确实缓和了粮食供给不足问题,但从中获得好处的主要是中农和富农,又加大了各种农作物、各农业产区和农村各阶层之间的不平衡程度,使得印度农民从此开始背负更加沉重的债务负担;

90年代后,印度奉行的市场化改革和开放带来了经济快速增长,但农民是从中获益最少的阶层,非农业部门的人均收入增长速度远远高于农业部门的人均收入增长速度,而综合农村发展计划(IRDP)等农村补贴措施的失效或撤销又使得小农更加脆弱。

根据学者研究,2007-09年期间,印度62%拥有耕地不足0.80公顷的农民收入低于贫困线;从农业经营收入来看的话,印度农民的平均农业收入水平几乎不足以支付生活必需品。尽管实现了粮食供给充足,印度仍然占世界饥饿人口的四分之一,并且是1.9亿营养不良人口的家园,其中大部分集中在农村地区,真可谓“四海无闲田,农夫犹饿死”。

因此,大规模的农民抗议运动在印度独立之后屡见不鲜。1978年12月,乔杜里·查兰·辛格领导的德里农民集会(Kisan Rally)聚集了据称多达50万的农民;1988年,缇凯特(MahendraSingh Tikait)等政治领袖的引领下的德里 “赛艇俱乐部集会”吸引了多达80万农民参加。21世纪最初十年,农民运动进入低潮,但在2010年之后又再度兴起。2012年,马哈拉施特拉邦的甘蔗种植农群起抗议原糖价格过于低廉;2017年,中央邦的农民抗议援助匮乏、农作物价格缺乏保证,抗议陷入混乱导致六人死亡。2018年,印度共产党(马)组织的马哈施特拉邦五万人农民长征迫使当时的邦政府答应了农民组织提出的要求。无论领导者政治倾向是什么,这些农民运动都有着类似的诉求:减轻、减免农民债务负担,增加对农民的扶助,提高农民收入。

所以,尽管这一次的农民大规模抗议运动的核心议题是新农法和MSP,但问题的根源症结并没有发生变化:在多年的经济增长和社会发展历程中,印度在改善农民收入和生活方面并没有能取得实质性的进步。对MSP的兴废争议,不过是这个问题的一种表现。

正如前文所言,MSP和政府收购本身决不能称之为是一项高效的制度,对其进行改革本身也势在必行。但是,同样应当看到,它和政府农产品市场的卡特尔化一样,本身就是印度农业政策失败的一种体现。尽管有着各种补贴和福利政策,但这些流于表面和一时的“福利和补贴”很大程度上只是一种购买选民支持的行为,对于解决印度农民长期的困窘、提高农业生产力和农民收入而言,只是杯水车薪。

问题的症结在于:

印度首先在农业基础设施(水利灌溉、电力、肥料和仓储运输)的供给和投资上长期不足,造成农民生产投入过高、负担过重;

其次不能推行彻底的土地和社会改革,无法解决农村内部贫富差距问题;

再次,不能为边缘农、小农创造出足够的劳动机会和收入来源,无法为广大的农村劳动力创造足够的农业之外的就业岗位;

最后,迄今无法建立一个有效的农村信贷和社会安全网体系,解决农民债务问题。

因此,当印度无法以其他办法提升农民收入、改善农民生活时,不完善的、有巨大负面影响的MSP便成为了部分地区农民的救命稻草。以目前抗议的生力军旁遮普农民为例,其人均收入是全国农民收入近三倍,即便如此,中农及以下的农民几乎全都入不敷出、背负债务。MSP是确保他们收入来源稳定的保证,新农业法要废除的中间人是他们的借贷人、保护人,如何填补这些机制消失后的空缺?新农法只字不提。旁遮普农民尤为担心的是,就算MSP取消,私人企业也并不会来旁遮普地区采购粮食,而是去MSP机制本来就很薄弱(因而大米和小麦价格更加低廉)的地区购买。

或许,正如印人党政府目前所期待的那样,引入市场化机制终将是解决之道。实际上,在2004年12月至2006年10月期间,印度全国农民委员会就曾提交了五份报告(根据委员会主席名字命名为“斯瓦米纳塔报告”)建议印度政府推行各项农业改革,其中也包括了对全国农村市场的整合和市场化改革的措施,推行“一个国家,一个市场”的概念。但是,这些报告中同样也强调了需要对本来就十分脆弱的农民的利益和生计施行特殊保护措施。而在2020年的三项新农法中,尽管《价格保证和农场服务农民(赋权和保护)法》第3条第4款确实规定了中央政府应发布必要的指导方针和示范农业协议,但并未作任何强制要求。

另外,目前也没有设立规定任何标准或要求来确保政府或市场不会损害农民的利益,也尚未建立保护小农的体制支持机制,除了争端解决机制外,没有向农民提供任何受到侵害时的法律支持。换而言之,纠正MSP和印度农业政策的失败的方法,本应当是更加授人以渔的改革,改善对农业生产者的扶助方式,加强对粮食安全和农民收入的关注,但新农法让政府“抽身而出”的做法,等于将之前的政策错误和低效的结果交由农民自身去承担,并让其去承受全面市场化造成的所有负担和成本,这无异于不给一个不会游泳的人救生圈,然后将其扔进惊涛骇浪的大洋之中。

所以,对于所有如今聚集在德里周边的抗议农民来说,农业改革不但事关未来,还意味着过去的努力是否具有价值。而这场运动之所以得到了越来越广泛的支持,正是因为即便是不会受MSP太大影响的其他地区和群体,此时也会有兔死狐悲唇亡齿寒之感:是否将来印度政府解决其自身政策失误造成的负担,都会通过这种将人“扔下海”任其自生自灭的方式解决?所谓的市场化改革,究竟是要赋权给普通劳动者,还是将权力交付给会加剧不平等的大企业?

一如泰戈尔昔日的感叹,印度的广大农村是沉默的,广大农民是沉默的,他们“只是忙忙碌碌于城镇与乡村之间”。但是当农民开始无法忍受加在其身上的重负时,这个国家见证了大地的震颤。