读皮凯蒂新书(1):《资本与意识形态》的简明全面总结

来源: Focus on the Global South 发布时间:2021-03-29 阅读:3301 次

导 语

有人说法国经济学家皮凯蒂的《21世纪资本论》是新世纪迄今最重要的书。它受到了《纽约时报》《经济学人》《人民日报》《光明日报》等诸多媒体的赞扬。连一向伪善的《纽约时报》也评论说:《21世纪资本论》一鸣惊人,至少在经济学界是这样的。他的书抨击了人们之前对高级资本主义的仁慈的假设,预测在工业化国家财富会越来越不平等,这将对公正和公平的民主价值观产生深刻而恶劣的影响。

有人调侃说《21世纪资本论》也是最少人阅读的畅销书!也难怪,《21世纪资本论》英文版有577页,承载着丰富厚重的数据。

皮凯蒂刚出炉的新书《资本和意识形态》更加厚重到夸张,1041页。该书追溯了世界各国存在已久的不平等现象,从历史视角深入探究了贫富差距问题。等级社会中主流意识形态对不平等现象的袒护与纵容被一一展现。等级社会中主流意识形态对不平等现象的袒护与纵容被一一展现;社会不平等从不是经济发展的自然产物,而是基于政治制度的意识形态构建。

为了让大家愿意重视和消化这本书,闻名全球的社会活动家、著作等身的社会学者、“聚焦全球南方”的创始人Walden Bello为大家提供了2.7万字的简明概述。皮凯蒂本人不是马克思主义者,但他关于资本主义仍然提供了丰富有益的洞见。请大家协助微信传播,但最好夜深人静时在电脑上阅读。

作者|沃顿·贝洛(Walden Bello)

翻译 | 王敬国

责编 | Ripple

后台编辑|童话

《资本与意识形态》目录

一. 前言

二. 介绍

三. 西方不平等制度的转型

四. 传统社会的比较演变

五. 奴隶社会与殖民社会

六. 从共产主义到后共产主义

七. 社会本土主义(Social Nativism)与政治的未来

八. 皮凯蒂的财富与收入份额理论”简述”

九. 不平等制度变化的动力

十. 参与式社会主义

托马斯·皮凯蒂的著作《21世纪资本论》封面

前 言

在这篇简明总结中,沃顿·贝洛提炼了托马斯·皮凯蒂《资本与意识形态》中的关键思想和数据。这位法国经济学家的书值得更多人去阅读,但很多人既没有时间也没有精力去读完这部长达1041页的经典之作。促成完成这份小册子的动机是这样一个信念:皮凯蒂不能被单单留给研究社会阶层的专家和马克思学者(Marxologist),因为他有太多有价值的见解了,无论是在过去还是现在,这些见解都对致力于变革社会的努力十分有用。

很多人对皮凯蒂的认识是来自于别人对他作品所做的评论或者批评,所以这些人的理解是带有自己主观色彩的。很多关于皮凯蒂的文章都关注他是否是马克思主义者。这是令人遗憾的,因为无论皮凯蒂是否是马克思主义者,人们都会从他的作品中发现一些非常重要的想法和建议——关于如何建设一个更公正的社会。因为这个原因,“读皮凯蒂(1)”是一个对于《资本与意识形态》关键想法和大部分经验数据的直接总结,评论性的内容被限制到最低,其中只有一些关于皮凯蒂遗漏的地方的友好提示,以及支持一些关键论点。皮凯蒂本人的话被尽可能多地引用。

当然,“聚焦全球南方”对皮凯蒂有自己的看法,但这将在稍后发布的“读皮凯蒂(2)”中揭晓,以免影响第一部分的读者。

一、介 绍

托马斯·皮凯蒂的《资本与意识形态》是一部不朽的作品,在这本洋洋洒洒的书中,当今最杰出的经济学家之一运用他令人钦佩的分析能力和丰富的全球数据,试图完成以下目标:

1. 继续他在《21世纪资本论》一书中就已经开始进行的对当代西方社会不平等的不同层面的统计和理论探索;

2. 对选定的“不平等制度”进行比较的和历史的分析,选取的对象不仅来自西方,还来自东欧和俄罗斯,以及全球南方社会,如印度、中国、海地、阿尔及利亚和伊朗;

3. 检视为不平等提供合理性或对其提出质疑的意识形态如何与“转折点(switch point)”相结合,为改变不平等制度创造条件;

4. 提出制定“参与性社会主义”方案的要素,以替代目前的“超资本主义(hypercapitalism)”或“新私有权主义(neoproprietarianism)”制度。

《资本与意识形态》让人读起来深有感触,但前提是你必须遵循作者的警告,不要跳过前面965页,只读最后几章。对于那些想寻找精辟的总结公式的人,就像在他早期作品《21世纪资本论》中著名的r>g(资本的年收益率大于经济增长率)这样的公式,请注意:这里没有这样东西。

然而,《资本与意识形态》并不是像托尔斯泰的《战争与和平》或《安娜·卡列尼娜》那样的想象力丰富的小说作品,这些小说能让你立刻着迷。有人提出这样的说法:皮凯蒂早年的书有一个殊荣——世界上“最无人阅读的畅销书”。这当然是开玩笑,但也有些许道理:《21世纪资本论》也许写得很清晰,但577页的文字几乎每一篇都很有分量。现在又来了《资本主义与意识形态》,努力读完它1041页精辟而又沉甸甸的文字,是只有极少数读者才敢做的事情,而且这极少数读者中的大多数人又都会是研究社会经济不平等的学术专家。正是为了绝大多数需要阅读皮凯蒂,但又没有时间和精力去苦读一千多页的人,我准备了这份摘要,同时我深知自己这么做对皮凯蒂所汇集的丰富数据和分析是不公平的。因此,让我一开始就大声而明确地说明这一点——直接完整地阅读《资本与意识形态》是非常必要且无可替代的,如果这个摘要能促使相当数量的读者直接阅读和努力学习皮凯蒂,我将认为这是本摘要的最大成就。[1] 正是为了直接核实和拓展阅读,在所有引用该书的内容之后,我把哈佛大学出版社版阿瑟·戈德哈默(Arthur Goldhammer)的优秀英译本的页码放了出来。[2]

在开始之前,还有一点需要强调。“读皮凯蒂(1)”是一个直接的总结,很少有批判性的评论,而且这些批判性的内容主要是为了指出皮凯蒂的某一个疏漏,或者加强他的某一个评论或主张。遗憾的是,很多人对皮凯蒂的认识是来自于他们阅读了别人对他的作品所做的批评,所以这些人的理解是带有批评者诠释的主观色彩的。也令人遗憾的是,很多对皮凯蒂的批评反应都转到了他是否是马克思主义者的问题上。事实上,无论皮凯蒂是否是马克思主义者,他对过去和现在的社会不平等制度都有不少好的见解——对于某些人这些见解可能会变得难以理解,因为他们没有直接阅读皮凯蒂的作品,而是从马克思研究者(Marxologists)对他的作品的批评评论中得出了先入为主的观念。“阅读皮凯蒂(2)”将专门讨论我们对他作品的批判,但为了不造成对皮凯蒂的二手“熟悉”的危险,这部分将在第一部分面世之后几周发布。

最后,对皮凯蒂的方法论作一说明。他并不是指出很多他在书中讨论的现象和发展的第一人,事实上,他很仔细地引用了对他有影响的作品。他的独创性在于,只要有统计数据可用,他就用统计数据来支持别人的观察,然后在数据所指示的方向上做进一步的理论探索。

缺乏可量化的数据并不妨碍皮凯蒂探索社会关系,特别是在涉及过去的不平等制度和当代社会中一些缺乏数据或者数据很难获得的方面时。他在这种未曾涉足或不甚明了的领域中的指南,就成了简·奥斯汀(Jane Austen)、奥诺雷·德·巴尔扎克(Honoré de Balzac)、埃米尔·左拉(Emile Zola)等伟大的社会风俗小说家或社会小说家的观察,以及更多的近代著名作家,如普拉莫德亚·阿南塔·托尔(Pramoedya Ananta Toer)、卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes)、奇玛曼达·恩戈齐·阿迪奇(Chimamanda Ngozi Adichie)、余华等人的观察。

二、西方不平等制度的转型

在《资本与意识形态》一书中,皮凯蒂重述了他前书中的一些关键发现,并对其进行了更详细的补充。其中包括自1980年以来,欧洲和美国的不平等现象急剧上升,而美国在这方面的情况最糟糕。

[我]要强调,[就美国而言]“崩溃”一词并不夸张。从1960年到1980年,收入分配中最底层的50%的只占有了国民收入20%左右;但这一份额几乎被砍掉了一半,在2010-2015年下降到只有12%。最上层百分之一的份额则向相反的方向移动,从不到11%上升到超过20%。(P523)

以2015年的定值美元计算,最高1%的人与最低50%的人的平均收入之比,从1980年的每年约40万美元对比1.5万美元,发展到2015年的130万美元对比1.5万美元,即从25倍多到80多倍。

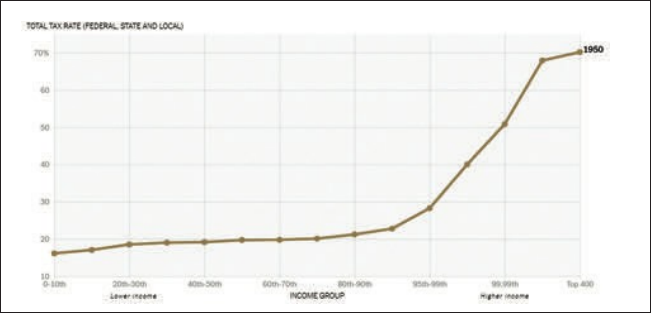

在第二次世界大战后头几十年的累进税的全盛时期,施加在富人头上的税率远远高于中产阶级或穷人 | 图表来自《纽约时报》

https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/06/opinion/income·tax·rate·wealthy.html)

事实上,在税收和转移支付(transfer payments)之前,自20世纪60年代末以来,最底层50%的人的平均收入大致保持不变。

1、20世纪初西方不平等制度的危机

皮凯蒂在前一本书所涉的另一个重要主题是:为什么重大的财富和收入再分配发生在1914年至1980年期间。在《21世纪的资本主义》中,他主要着眼于战争和革命中的原因,而在《资本与意识形态》中,他则着重探讨了主要资本主义国家的再分配机制。这些机制是累进所得税、累进遗产税和进步的教育政策。进行这些改革的政权,皮凯蒂称之为“财政社会国家(fiscal social states)”领导的“社会民主社会(social democratic societies)”。

西方社会的财政改革在进步的程度上各不相同,与常见的观点相左的是,如果把美国和1932-1980年间的欧洲社会民主国家相比,美国的所得税和遗产税比欧洲(除英国外)的累进程度更为陡直,适用于最高收入的最高边际税率为81%,适用于最高遗产的最高边际税率为75%。这种所得税和遗产税相对陡峭的累进性和相对不那么慷慨(相对于西欧而言)的社会项目(如医疗保险)的组合,促使皮凯蒂将20世纪30年代至60年代末在美国盛行的“新政(New Deal)”制度称为“一种劣质廉价的社会民主(a bargain·basement social democracy)”。

国有化通常被认为是社会民主的标志,但在这一时期的欧洲,国有化并不是一个重要的财富再分配机制——当然在美国也不是,因为在美国,国有化是令人深恶痛疾的东西。然而,“共同决策制(co·determination)”或工人参与管理(在德国、瑞典、丹麦和挪威最大公司的董事会中占有三分之一到一半的席位)享有有限的成功,这种制度也是产生“高生活水平、高生产率和适度的不平等”的主要原因( P501)。皮凯蒂提出了欧洲其他社会民主国家在共同管理模式近在咫尺的情况下未能采用这种制度多种原因,但他认为,最主要的原因是对国有化的固执,即“法国社会党人和英国工党人长期以来都认为,大公司的国有化和国家所有权是真正改变均势、超越资本主义的唯一途径”(P504)。

皮凯蒂着重分析,是什么导致了”私有产权社会“ 危机【编者注:ownership societies, 皮凯蒂指法国大革命之后兴起的,以个体自由和私有产权神圣化为基础的社会。19世纪以来所谓的自我调节的市场社会的意识形态,导致了1914-1945年间欧洲社会的崩溃】,又是什么导致了1932年至1980年期间有着收入和财富重大再分配的社会民主社会的出现。这是因为这样的分析可以帮助理解各种因素是如何汇集、涌动,导致了80年代后再次出现了以新自由主义意识形态或“新私有制意识形态”为合理化根据、以“财富高度集中”为特征的“私有产权社会”。最终,这样的分析可能帮助我们找到一系列因素的组合,来打破”新私有制意识形态”。

在从19世纪所有制政权向20世纪社会民主社会过渡的过程中,战争和革命纷争是至关重要的,这两者从根本上说都是源于民众对极端不平等的所有制的抗议。但同样至关重要的是意识形态的作用,或者说是“一套描述社会应该如何被结构的先验可信的思想和话语”[3]。这里皮凯蒂指的是社会主义、共产主义和非殖民化等意识形态,它们从19世纪末开始对现存的所有制或资本主义秩序提出了巨大的挑战。在这种事件和思想的结合中,他强调了来自左翼的意识形态攻势的优先性。

列宁塑像和其他苏联时代的雕塑摆放在莫斯科的公园中,提醒着人们,

以国家为中心的社会主义在20世纪最后十年中分崩离析 | 图片来源:Creative Commons

在欧洲和美国,1914-1970年期间不平等的缩减可以由法律、社会和财政的变化所解释,而这些变化又由两次世界大战、1917年布尔什维克革命和1929年大萧条所加速。然而,从思想和政治的意义上说,这些变革在19世纪末就已经开始了,我们有理由认为,即使这些危机没有发生,这些变革也会以这样或那样的形式发生。当不断发展的思想遭遇事件必然性时,历史性的变化就会发生;两者缺了任意一个都不会造成任何大的影响。(P30)

1914年至1970年期间,战争、内部危机和强大的意识形态挑战的影响确实给西方社会的收入分配带来了真正的重大变化。但皮凯蒂有一个重要的限定条件:受益者是那些处于中间收入的人。

这种深刻的变革并没有使“下层阶级”(最底层的50%) 受益,他们所占的份额仍然相当有限。受益者几乎完全是“世袭(或拥有财产的)中产阶级”,我指的是分配的中间环节,介于最贫穷的50%和最富有的10%之间,他们在总财富中所占的份额在19世纪不到50%,而今天约为40%。这个“中产阶级”所有者的出现是一场具有根本意义的社会、经济和政治变革。这些中产阶级个人并不十分富有,但在20世纪的历程中,他们集体获得的财富却超过了最顶层的百分之一[1%]。(P129)

2、20世纪末21世纪初改革后资本主义的危机

在20世纪末21世纪初危机和思想融合产生了什么影响,使平等主义意识形态的失去信誉?

苏联和东欧社会主义实验的崩溃是核心。皮凯蒂说,这场灾难所造成的影响不可低估,这种影响让对于替代性未来的创造性想象大为收缩。

苏联共产主义的基础是彻底消除私有财产,并以全面的国家所有权取而代之。实际上,这种对私有财产意识形态的质疑最终强化了私有财产。苏联(1917-1991年)共产主义实验的戏剧性失败,是1980-1990年以来经济自由主义回归和私有财产神圣化新发展形式的最有力因素之一。(P578)

苏联的失败及其同样灾难性的寡头资本主义的后果,“激发了一种新的幻灭感,一种对公正经济的可能性的普遍的怀疑,而此怀疑激发了身份主义政治的(identitarian)的脱离”。(P578)

20世纪70年代凯恩斯主义主导的资本主义在美股和欧洲的危机导致了新自由主义意识形态的兴起,

促进了收入从中产阶级和穷人到富人的再分配 | 图片来源:《美元与理智》

尽管皮凯蒂主要记录了东欧和西方的意识形态祛魅和激进政策逆转,但社会主义崩溃的余波也严重削弱了马列主义的社会主义和修正主义的社会民主主义作为全球南方未来愿景的吸引力。这种左翼的意识形态危机严重削弱了公民社会对世界银行和国际货币基金组织从80年代初开始实施的结构调整方案的抵抗力。

苏联共产主义的崩溃对于解释新自由主义的意识形态攻势的强度非常重要。然而,皮凯蒂分析的重点是社会民主主义在意识形态上的退步。出乎意料的是,他几乎没有提到这种退缩的根本原因:凯恩斯主义的社会民主经济的危机。这种危机表现为20世纪70年代的通货膨胀和失业率的同时上升,而按照凯恩斯主义的正统诠释,这种危机是不应该发生的。尽管皮凯蒂几乎没有提出来,但20世纪70年代的危机既是一场现实的危机,也是一场意识形态的危机,而且这场危机摧毁了凯恩斯主义的霸权,这时凯恩斯主义实际上已经代替马克思主义成为社会民主主义的意识形态。1976年,这种危机的深度被很好地由时任英国首相詹姆斯·卡拉汉(James Callaghan)在一次工党会议上表达了:

我们曾经认为,你可以通过减税和增加政府开支来摆脱经济衰退。我坦率地告诉大家,这种选择已经不存在了,而且就其存在的程度而言,自二战以来,它能够发挥作用,是依靠每次都在经济中注入更大剂量的通货膨胀,然后是以更高的失业率作为代价的。[P3]

卡拉汉的话表达了社会民主党在新自由主义势力面前的痛苦退缩——有人会说是投降——新自由主义势力一直在锱铢必较地获取和利用国家权力来扭转再分配主义政策。1980年代初,罗纳德·里根和玛格丽特·撒切尔在美国和英国当真地发起了反革命浪潮。皮凯蒂指出,新自由主义的信条,即平均主义的收入分配是经济生产力上升的障碍,并没有得到研究的支持,但他承认这种认知只是在事后诸葛亮的回顾中才被发现。与此同时,“克林顿和奥巴马政府基本上支持并延续了里根时期的政策基本主旨……因为这两位民主党总统都缺乏我们今天的后见之明,且他们部分地相信了里根的说法(P835)。”

社会民主党未能对新自由主义形成反驳——实际上,他们被新自由主义的“部分说服”——是后者变得如此霸道的关键因素。然而,这并不是故事的全部。皮凯蒂分析的力量在于,他把主流左派的意识形态退缩与社会民主党,特别是法国社会党、英国工党和美国民主党的选民的阶级利益变化联系在一起。

将收入水平与投票行为相关联,可以发现社会民主党的投票基础发生了重大转变:在战后,投票给左派的人很可能是受教育程度较低的工薪阶层,但在过去的半个世纪里,他们的投票基础中受教育程度较高的人,包括经理人和知识分子的比例越来越大。矛盾的是,这种转变部分归功于这样一个事实:许多从大学和研究生开放的教育机会受益的人感到“感谢左派政党,因为左派政党始终强调教育是解放和社会进步的重要手段”(P755)。

然而,不可预见的结果是,这些政党越来越被教育程度较低的工人阶级视为不再代表他们的利益,而是代表属于专业中产阶级的教育程度较高的人的利益,导致工人阶级者感到被抛弃,因而被其他势力,如那些具有本土主义“身份主义”议程的势力所招揽。特别是在美国,民主党成了受教育者的政党,因为美国的大学制度是高度不平等和阶级化的,弱势群体的子女很少有机会进入精英大学。

此外还有一个重要的发展:民主党内有影响力的受教育阶层越来越多地接受新自由主义的财政和社会议程,“他们可能发现转向较少的再分配政策对他们个人有利”(P835)。结果是,“‘婆罗门左派(Brahmin left)',这个左派是民主党在1990-2010年期间所形成的,基本上与里根和乔治·H·W·布什统治下的‘商人右派(merchant right’)'有着共同的利益”(P835)。

皮凯蒂的假说似乎在2020年美国大选中找到了进一步的证实,而大选就发生在这本书写作之后。特朗普将自己的失败归咎于科技巨头和华尔街,这虽是一个疯狂的阴谋论,但他的狂言中却有一丝真实:获胜的候选人乔·拜登和他的政党,事实上享受到了高学历的硅谷精英和高学历的华尔街精英以及整个技术官僚职业阶层在物质和意识形态方面的大力支持。这些支持也是拜登能够在整个竞选过程中,在筹款方面将特朗普甩在身后的力量。

三、传统社会的比较演变[5]

皮凯蒂说,要理解当今大多数不平等制度的动态,就必须理解它们是从一个共同的基质中经历历史演变而来,他把这个基质称为“三元(ternary)”或”三重功能(trifunctional)”社会,其意识形态逻辑是三个社会群体中的每一个群体所发挥的“功能”,使一个社会能够生存且进行再生产。

1、19世纪的欧洲:从三元社会(Ternary Society)到“私人产权”社会

在欧洲的“中世纪”,三元不平等制度是由所谓提供精神领导的神职人员、提供安全保障的贵族和从事劳动的平民或小农组成的,而劳动成果的大部分被其他前两个财产所占有,对财产的控制与对人的控制是紧密相连的,这种关系可称为“摄政权(regalian rights)”。

与欧洲三元制度的大决裂,主要是由1789年法国大革命引发的,它将财产控制与人民控制分离,前者演变为私有财产,即把原来由贵族和教士行使的不同的土地控制权合并起来,而对人民的控制权则下放给革命所产生的被变革的中央政权。征用贵族和神职人员的大部分土地,在革命后立即减轻了对土地控制权的不平等,而中央政权则具有了暴力使用、执法和司法的垄断权,同时还与教会一起参与提供基本的社会福利。

皮凯蒂对这一过程在法国、英国、爱尔兰和斯堪的纳维亚国家的不同变体进行了丰富的讨论,但在所有这些国家,最终的结果都是出现了一个将私有产权“神圣化(sacralized)”并以“私有财产神圣的意识形态(proprietarian ideology)”使之合法化的所有制社会。这个过程试图确立并合法化新的、更多样化的有产精英的权利,不仅是对土地的权利,而且是对新的、刚刚出现的、流动的和可交换的财产形式的权利,如投资、股票和债券。虽然法国大革命后,不平等现象稍有缓解,但在十九世纪的过程中,不平等现象又有所恶化,这种恶化在所谓“美好时代”(Belle poque,1880-1914年)期间变得尤为严重,这与人们对革命后社会更为平等的印象相反。

正是在美好时代,资本主义成为主导的经济制度。皮凯蒂从私有财产的演进而不是马克思所关注的生产资料的演进角度来看,他认为资本主义是一种“不断寻求扩大私有财产和资产积累的界限的历史运动,这种扩大要超越传统的所有权形式和现有的国家边界”(P154)。

皮凯蒂强调意识形态的作用,他说,资本主义可以说是所有权主义(proprietarianism)的产物,它最初是传统的财产持有形式,主要是土地财产合法化。然而,所有权主义促进了一种创造和积累的社会逻辑,其创造和积累的是新的物质和非物质的财产“形式”。这一过程反过来又引发了一个日益复杂和跨地域的法律体系的发展,该体系将传统的和新的形式编纂成法典,以便尽可能长时间地保护所有权要求,同时向那些可能想要对这些要求提出质疑的人……以及向国家和国家法院隐瞒这些活动”(P154)。

与人们的印象相反,欧洲所谓的“美好时代”时期的不平等现象比大革命后的法国更为严重

2、独立前的印度:一个“四分”社会(A ‘Quarternary’ Society)

皮凯蒂还涉及到其他一些传统社会,特别是英国入侵前和英国殖民下的印度、20世纪以前的中国和什叶派伊朗。我们将重点讨论他对印度和中国的分析。如果说在西欧,在私人产权社会出现之前的精英统治是由贵族和神职人员共同承担的,那么在印度,作为意识形态精英发挥作用的婆罗门显然是占主导地位的。他们处于四元制不平等制度的顶端(不同于欧洲的三元制),他们和古代典籍《摩奴律典》(Manusmriti)中被理想化的其他三个瓦尔那(varnas)或社会集团,彼此之间存在着职能关系。

婆罗门是祭司、学者和文人;刹帝利是战士,负责维持秩序和为社区提供安全;吠舍是农民、牧民、手艺人和商人;首陀罗是最底层的工人,他们的唯一使命是为其他三个阶层服务。(P312)

实际上,印度各地有成千上万的迦提(jatis)或职业/文化小团体,婆罗门精英们为了稳定统治的目的,试图将这些小团体按等级组织成四个瓦尔那(varnas)。虽然这一进程取得了一定的成功,但既不彻底也不持久。实际上,在经济、人口和领土快速发展的背景下,伴随着新的商业和金融精英的出现,社会群体之间的权力平衡不断变化,不平等制度也在不断演变。

19世纪中叶,英国王室从英国东印度公司手中接管次大陆控制权时进行的人口普查定格了这些社会类别。这些人口普查是为了提供理解印度社会的手段,使英国人能够更有效地进行统治,确定他们可以依靠哪些群体来填补行政职位、服兵役和提供税收。然后,印度各地成千上万的迦提被划分为四个经典的瓦尔那。因此,他们把每一个他们认为与婆罗门有关的地方群体都归入“婆罗门”的名下。通常与他们实际的社会身份关系不大,“赋予身份的政策破坏了现有的社会结构,并在许多情况下固化了各群体之间曾经灵活的界限,从而助长了新的对立和紧张关系”(P341)。

这一过程具有双向运动。为管理殖民地而策划的社会分类对实际的社会关系产生了影响,消解和重构了社会关系。这种重构成为东方主义意识形态的基础,被用来增进殖民主义的“进步”特征。继爱德华·萨义德 [6](Edward Said)之后,皮凯蒂写道,东方主义的基础是拒绝将“东方”社会历史化,坚持将其“本质化”,并将其描绘成凝固在时间中的、永远有缺陷的、结构上无法自我治理的社会。东方主义“产生了学术和知识,同时也产生了看待偏远社会的特定方式,这些特定的知识模式在很长一段时间内明确地服务于殖民统治的政治目的”(P330)。

总而言之,我们可以说,皮凯蒂从多个方面拼凑起来的对印度“种姓制度”的分析,其主要贡献在于它不厌其烦地揭示了现实的发展(real developments)和意识形态的概念化(ideological conceptualization)在社会结构的产生和转变中的相互促进作用。

3、传统中国与西方的交融与分化

与印度不同,但与西方很像,传统中国是一个三元社会。同样与殖民前的印度不同,在印度,婆罗门学者/行政精英在各个王国的统治圈中大多占主导地位,而中国的不平等制度“依赖于文人和武士精英(literary and warrior elites)之间复杂而不断发展的妥协和竞争的关系;前者并不支配后者”(P392)。说到这里,皮凯蒂称,文人学士(literati)或官僚(Mandarins)、武士精英和地主“在一定程度上是重叠的:文人和行政精英也是地主,他们和武士精英一样向其他民众收取租金,这些群体之间存在大量的联盟”(P396)。

皮凯蒂对传统中国的讨论,大部分都偏离到了曾经激烈进行的一个学术讨论中,即为什么从15世纪开始,欧洲和中国的经济发展轨迹发生了分歧,欧洲开始了海外扩张,而中国不仅没有扩张,反而最终被西方列强围剿。皮凯蒂追随肯尼斯·波默兰兹(Kenneth Pomeranz)[7],将”大分岔”归结为两件事。

1)欧洲的森林砍伐和煤藏的发现,使得欧洲转向一种新的能源,这种新能源促进了技术创新;

2)欧洲各王国之间的国家间战争催生了强大的欧洲中央集权国家,这些国家有效地对其人口征税,以支持军事和金融创新的发展,作为这些创新技术的副产品,强大的强制力(coercive power)使得18和19世纪的欧洲国家能够组织国际分工。军事力量则使得建立连接欧洲、非洲和亚洲的贸易路线成为可能,并从实质上推倒了中国抵御欧洲出口的城墙。[8]

鉴于皮凯蒂对税收水平和不平等制度转型的关注,他对这一学术研究的贡献是他对国家实力和税收之间关系的评述,这并不奇怪。尽管中国的皇权触角很长,但相对于虎视眈眈的欧洲国家来说,中国是一个弱国。在中国,税收几乎没有达到国民收入的1%-2%,而在18世纪,欧洲的税收则达到了6%-8%,即使是这样高的税收水平也不能满足欧洲国家的需求,他们向金融精英借贷,以支持其在欧洲大陆上的竞争和国际扩张。皮凯蒂提出了一个引起争议的观点:“中央帝国完全缺乏能够做到专制(despotic)的手段”(P390)。它是一个弱的中央集权国家,无法在其领土上自立地维持公共秩序和保障财产权,因而不得不依靠地方上的地主和军阀精英来完成这些任务。无论如何,弱小的中国难以应对19世纪下半叶大规模内乱、太平天国起义和欧洲列强的共同挑战。

在欧洲国家间的频繁冲突中形成的西方强势的军事力量,是导致清朝崩溃的关键因素之一

四、奴隶社会与殖民社会

从15世纪开始,欧洲社会走向全球统治地位的驱动力,部分是源于在美洲建立奴隶社会或奴隶经济所带来的巨大利润,这些奴隶社会或奴隶经济是由从非洲带来的奴隶提供的。在这里,皮凯蒂采用了摩西·芬利(Moses Finley)对“有奴隶的社会”和”奴隶社会”的区分,前者有奴隶,但奴隶在经济中并不发挥主要作用,后者则是奴隶在生产和权力结构中充当核心支柱,并在人口中占有重要比例。[9] 美洲的种植园经济显然属于第二种类型。

1、奴隶社会作为历史上最不平等的社会

美洲的圣多明各(海地)等奴隶社会是历史上最不平等的社会,最上层的十分之一人口占总收入的70%至80%。而且这些奴隶社会的是很能盈利的。皮凯蒂估计,在1780年代,法国国民收入的7% 来自于美洲的奴隶体系,其中仅来自海地的收入就占了3%。对于英国,来自不列颠奴隶岛的利润占国民收入的4-5%。

由于奴隶制在道德上越来越令人厌恶,并被视为与工业资本主义蔓延所带来的“自由”雇佣劳动产生竞争,废除奴隶制成为法国、英国和美国的一个核心政治问题。由于私有财产的神圣化,对奴隶主的赔偿成为人们关注的中心问题,而对那些曾经是奴隶的人的赔偿却几乎没有被考虑。

对奴隶主的赔偿给海地带来了致命的后果,海地在法国大革命期间赢得独立后,面临着被武力夺回自由的威胁,因此同意在1825年向奴隶主支付1.5亿金法郎,以补偿他们的奴隶和财产损失。当时,1.5亿金法郎相当于海地国民收入的300%,或三年的全国生产总值。从1849年到1915年,法国债权人平均每年榨取海地国民收入的5%,直到20世纪50年代初,这笔债务才被正式偿清并从账面上抹去。皮凯蒂强调了这一交易给海地带来的悲惨后果。“从1825年到1950年的一个多世纪里,法国坚持要求海地为其自由所付出的代价有一个主要后果:即该岛的经济和政治发展远不如赔偿问题重要”(P219)。

在美国问题上,南方和北方都知道林肯在内战前提出的逐步解放奴隶并给予补偿的建议是行不通的,因为这个政策会使国家破产。如果按照1860年奴隶的市场价值来计算,这个价值可能达到国民收入的100%,或者是最终展开的内战费用的三四倍。由于南方在战争中的失败,避免了对奴隶主的补偿,但令人惊讶的是,皮凯蒂没有提到这样一个事实,即为了代替补偿,南方被允许以“罪犯租赁(convict leasing)”制度的形式恢复半奴隶制,该制度是对重建后成为南方经济的主要生产方式的 ‘包干到户’ 制(share tenancy)和债役制(debt peonage)的补充。罪犯租赁是一种诱捕黑人的制度,这样他们就可以被定罪,从而允许整个南方各州将他们作为无偿的奴隶劳动进行租赁,这种做法得到了宪法修正案中的一个法律漏洞的认可,而这个宪法取缔了奴隶制。这里值得引用伊恩·哈尼·洛佩兹(Ian Haney Lopez)的话来填补皮凯蒂留下的分析空白。

罪犯租赁直接复刻了奴隶制,罪犯劳工在田野,工厂和矿井中在鞭打的恐惧下被关押和剥削。不过它也通过支撑南方农村地区债役制和佃农制的兴起,重建了战前的种族分层。该系统的无处不在和变化无常保证了几乎没有非洲裔美国人是安全的,除非他们在白人地主或雇主的保护和控制下。如果你想确保自己能从城里回家——而不是被抓起来,以虚假的罪名被关进监狱,并被卖到罪犯租赁系统——你需要一个有权势的白人提供担保。黑人作为佃农,这种关系本身就类似于奴隶制,部分原因是他们需要白人老板来保护他们免受致命的囚犯劳工制度的影响。罪犯租借和强制劳动枷锁(chain gang)的致命威胁至少在20世纪40年代中期之前,把非洲裔美国人一直征服于农业卖身制度(agricultural peonage system)中 。[10]

皮凯蒂支持向曾经海地奴隶的后代支付赔偿他们在法国大革命期间推翻了奴隶制

至于对奴隶的补偿,皮凯蒂指出,虽然北方占领当局向黑人兜售了众所周知的“40英亩和一头骡子”的补偿形式,并激发了他们的希望,但这种补偿很快化为乌有,联邦军队在重建结束后离开,南方白人接管了整个南方的州政府和地方政府,这让白人自己管理自己的事务,也抛弃了非裔美国人,任他们在这些白人的下听天由命。

但是,总是作为乐观主义者——这是他的一个消除别人敌意的特质——皮凯蒂仍然认为,对非裔美国人的赔偿并非完全不可能。“然而,从美国领导人曾经推诿了数十年的日裔美国人的赔偿,或者从对战争期间财产被没收的法国犹太人的赔偿来看,为了与奴隶制有关的悬而未决的问题进行的舆论鼓动很有可能在某一天取得成功,并带来今天看来不可想象的赔偿”(P228)。

2、殖民主义是一个有利可图的事业

皮凯蒂按照标准粗略地将殖民主义历史分为两个时期,第一个时期大约从1500年到1850年,第二个时期从1800年到1850年开始,到1960年代去殖民化结束。他涉及赞比亚、印度支那、荷属东印度群岛等非定居者殖民地和英属美洲、澳大利亚、新西兰、南非等定居者殖民地的殖民统治的不同方面。他对这些社会的进步倾向的分析没有什么可补充的,只是也许提供了一些估算,这些估算证实了殖民主义在这两个时期都是极其有利可图的。第一时期主要依靠奴隶制的采掘式殖民主义(extractive colonialism)占国民收入的4%到7%,而依靠对殖民地的资本投资回报的殖民主义则占到国民收入5%到8%。

是什么原因使殖民主义在第二个时期获得了更大的利润?皮凯蒂说,虽然第一个时期的榨取是残酷的,但第二个时期通过利润进行资本积累这种看似更容易被接受的方法,其规模最终使第一个时期相形见绌。而且,第二个时期资本积累的结果是让法国和英国持续出现贸易逆差,但同时加速积累对世界其他国家的债权。简言之:

世界其他地区辛苦劳动的结果是提高了殖民国家的消费和生活水平,即使这些地区对这些殖民国家的负债越来越大。这种情况就像一个工人必须把自己工资的很大一部分用于给房东交租,然后房东用这些钱来购买建筑物的其他部分,同时房东却过着奢侈的生活,相对于工人的生活而言,因为工人的工资只能用来生活。这种比较可能会让一些读者感到震惊(我认为这将是正常合理的),但我们必须认识到,财产的目的是为了提高所有者在未来的消费和积累能力。同样,积累外国资产的目的,无论是通过贸易顺差还是殖民税,都是为了能够进行后续的贸易逆差。这是一切财富积累的原则,无论是国内的还是国际的。(P284-285)

皮凯蒂的数据清楚地表明,帝国主义辩护士的修正主义主张,即殖民主义更多的是殖民者的负担,而不是被殖民者的负担,这种荒谬的论调没有多少真实性,这个荒唐的论调来源于认真对待了约翰·罗伯特·西利爵士(of Sir John Robert Seeley)的玩笑性意见,即英国人”似乎是在心不在焉的情况下征服并居住了半个世界”。

五、从共产主义到后共产主义

皮凯蒂研究了俄罗斯、中国和东欧的共产主义政权的演变,但他重复了许多其他人的论点,这些论点是关于为什么这些政权在20世纪末进入了严重的危机,或者就一些人看来,进入了不可救药的危机。不过他确实有一个独到的见解,那就是触及到了一种意识形态的执政心理。这就是“虚空之惧(fear of the void)”,进而导致不知道“何时停止”,并将自己所倡导的所有权模式“神圣化”。正如新自由主义者,他们由于先天的意识形态上对国有制过敏,进而造成了可能引发动乱的程度的不平等,共产主义政权对私有财产或资本主义复辟的恐惧也是过分的。在这里值得引用皮凯蒂的整段原文:

把马车夫和食品贩子定罪,以至于把他们关起来,这看起来很荒唐,但这个政策是有一定逻辑的。其中最重要的是怕人们不知该在何处停止。如果一开始就授权私人拥有小企业,能不能设定限度?如果不能,岂不是一步步走向资本主义的复辟?就像私有财产神圣的意识形态(proprietarian ideology)拒绝任何挑战现有产权的尝试,因为害怕打开潘多拉的盒子一样,二十世纪的苏联意识形态除了严格的国家所有制之外,拒绝允许任何东西,以免私有财产找到某个小缝隙,最后感染整个系统。最终,每一种意识形态都是某种形式的神圣化的牺牲品——一种情况下是私有财产,另一种情况下是国家财产;虚空之惧总是若隐若现。(P591-592)

1、苏联的悲剧

皮凯蒂以苏维埃俄国为重点,推测这种虚空之惧阻碍了对更可行的财产制度的考虑,而这些制度本可以处理对不平等的担忧,同时消除对生产力和效率损失的恐惧。皮凯蒂想到的可能性是,如果苏联对其他经验更加开放,并在合适的时机或“转折点”采取行动,苏维埃人本可以避免极权主义的社会主义,并从20世纪中期西欧的累进所得税和北欧、德国的共同决策制或共同管理模式中学习。但他承认,这是一种事后才可能看到的可能性。

这还有一个更大的障碍,这个障碍不是在于平衡平等和生产力的实际机制层面,而是在于意识形态层面。我们不能把人的需求仅仅归结为几个基本的需求,而这些需求是可以通过社会主义中央集权国家轻易满足的。苏维埃政权不承认个人之间有许多合理的差异,“只有通过去中心化的组织,才能使这种合理的差异得到表达,并使之相互影响。一个集中的国家不可能完成这项工作,不仅是因为任何国家都不可能收集到关于每个人的足够的相关信息,而且还因为仅仅是收集信息的尝试就会对个人认识自己的社会过程产生负面影响”(P593-594)。

共产主义崩溃后,一些故事是众所周知的,这包括,国际货币基金组织实施“休克疗法”,以及后来被称为“寡头”的“生意人”操纵并将苏联资产“火速出售”到自己手中的。皮凯蒂对这个激进私有化的残酷故事的贡献是,他得出了当今俄罗斯不平等程度的最佳估计。他和他同事们的研究表明,收入最高的10%的人在总收入中的比例从1990年共产主义崩溃时的25%多一点增加到2000年的45-50%。更夸张的是,最高收入的1%的收入份额上升,从不到5%上升到2000年的25%。虽然此后最顶层百分之一和十分之一的收入份额可能有所下降,但仍有可能保持极高的水平,这促使皮凯蒂评论说,俄罗斯从苏联时期相对较低的不平等水平过渡到极高的不平等水平,是“世界上任何其他地方都没有先例的变化”(P597)。

俄罗斯总统普京与一些俄罗斯寡头在后苏联时代,最终控制了俄罗斯经济的绝大部分

皮凯蒂对理解后苏联的现实的另一个贡献是,他揭示了税收和资本管制极其薄弱的制度。没有遗产税,虽然有所得税,但却是比例税,完全没有累进性。不管是赚一千卢布还是十万卢布,税率都是收入的13%。至于资本管制,该制度的运作是不透明的。不过,皮凯蒂利用现有的外贸和官方储备数据估计,2015年俄罗斯隐藏在避税天堂的资产数额占国民收入的70%至110%,平均估算值为90%!

皮凯蒂生动地描绘了一个冒充金融系统的骗局实际上是如何运作的,他写道:

事实上,俄罗斯在2000-2020年期间的与众不同之处在于,该国的财富主要掌握在一小部分非常富有的个人手中,他们要么完全居住在俄罗斯,要么在俄罗斯和伦敦、摩纳哥、巴黎或瑞士之间来回奔波。他们的财富大部分隐藏在皮包公司(screen corporations)、信托基金等中,账面上位于避税天堂,以规避俄罗斯未来法律和税收制度的变化。(P598)

然而,这种状况不仅仅是俄罗斯方面效率低下或腐败的产物。新自由主义意识形态所倡导的“轻描淡写(light touch)”的监管统治了国内和国际金融体系。国际条约和协定使资本流动自由化,但却没有建立起监管机制,也没有制定信息交流的规范,而这些规范本可以解决非法行为和滥用职权的问题。然而,即便是有这种警告,提醒了这是一种大体上由所有国家共同承担的责任,“俄罗斯对金融体系的滥用仍是达到了闻所未闻的程度”(P599)。

2、从WG到“中国特色资本主义”

中国的后共产主义转型经验在许多关键方面与俄罗斯不同。其中之一是,所有财产中只有70%被私有化,剩下的30%仍由国家拥有。这30%足以让国家将经济引导到它所希望的任何方向,尤其在国家持续拥有企业和非房地产资本(non-housing stock)总额55%至60%的情况下。

然而,在不平等方面,中国却出现了急剧的上升。从现有的估计来看,中国的不平等上升幅度高于欧洲,但低于美国,到2020年,最上层10%的人垄断了40%以上的财富,而美国的情况是接近50%,欧洲则是不到35%。在私人财富总额(相对于总收入)的份额方面,情况可能更加严重,前10%的人所占的份额从上世纪90年代初的40%至50%上升到2010年代的接近70%,这个水平接近美国。

皮凯蒂对所得税数据的猎犬鼻子无法嗅出蛛丝马迹,他抱怨说,“中国关于所得税制度运作的公开信息甚至比俄罗斯还要少,这就把门槛定得相当低”(P621)。由于中国没有遗产税,所以在财富数据方面的情况更加糟糕。皮凯蒂展示了他认为的一个巨大反常现象所暗含的结果。

一个由共产党领导的国家能做出这样的选择,真的很矛盾。但是,现在中国三分之二的资本都在私人手中,那些从私有化和经济自由化中获益最大的人竟然可以把他们的财富全部传给他们的子女,而不用交纳任何税,哪怕是最低限度的税。(P621)

在这种情况下,皮凯蒂讽刺地建议,亚洲亿万富翁如果想把自己的财富完整地传给他或她的继承人,就应该搬到中国来——事实上,他只是半开玩笑,这一点从有台湾商人赞成中华民国与中华人民共和国重新一统,仅仅是为了避免遗产税的事实中可以看出。

皮凯蒂提出了这样一个问题:什么是“中国人对不平等的容忍限度”? 他认为,目前人们(尤其是共和国的领导人)并没有对六七十年代WG的创伤性经历心生怨恨,虽然WG中有许多为了防止财富的代际传承而发生的暴力现象。

也许一个更好的解释是他没有考虑到的,但许多中国问题专家却考虑到了:在不平等增长的同时,收入增长得更快。1988年至2008年,中国人均收入增长了229%,是全球平均水平24%的10倍,远远超过印度和其他亚洲发展中经济体的速度。[11] “在过去30年的大部分时间里,所有的船都在上涨,”一位分析人士推测,“大多数人对自己的船比对涨得更高的船更加关注。简而言之,他们可能已经相信了邓X平在改革初期的座右铭,即‘让一部分有条件的地区、一部分人先富裕起来’。”[12]

六、社会本土主义(SOCIAL NATIVISM)与政治的未来

“社会本土主义”提出对中下层阶级的再分配主义的政策,但是只对那些具有“正确”肤色、种族或文化的人有效。

1、欧美的社会本土主义

欧洲有许多社会本土主义运动,但社会本土主义在赢得权力和制定政策方面的成功,莫过于匈牙利的维克托·欧尔班(Viktor Orbán)及其保守民族主义的Fidesz党。欧尔班成功地结合了以下几个要素:挑衅性的反难民、反穆斯林、反犹太人和反欧盟的宣传鼓动,增加家庭福利,让失业者重新就业的工作补贴,向匈牙利企业家和公司提供政府合同以换取政治忠诚,以及公然蔑视限制性的欧盟预算和竞争规则。

皮凯蒂十分怀疑这一论点:种族或民族差异是欧尔班(Orbán)、法国的马琳·勒庞(Marine Le Pen)、英国脱欧和唐纳德·特朗普(Donald Trump)等本土主义现象崛起的主要原因。相反,他把左翼政党日益“婆罗门化(Brahminization)”作为核心因素,即这些政党在很大程度上已经成为受过教育的、富裕的专业阶级的政党,且不再被视为代表旧的工人阶级的利益,而旧的工人阶级曾经是欧洲社会民主党和美国民主党的基本盘。这就是西方左派的代表危机,我们在前文总结皮凯蒂对欧洲社会民主党和美国民主党的讨论时提到过。我们有必要对此进行更多的重新审视和阐述,为皮凯蒂分析社会本土主义的兴起提供来龙去脉。

在过去50年里,出现了两个左派政党未能应对的挑战:教育的普及和全球经济的崛起。左派没能觉察到这两种发展对社会和政治结构的影响,包括他们基本盘发生的变化:

随着高等教育的空前发展,参加选举的左派逐渐成为受过高等教育的政党(“婆罗门左派”),而选举中的右派仍然是高薪者和富人的政党(“商人右派”),尽管随着时间的推移,右派的这种属性有所减少。因此,这两个联盟的社会和财政政策趋于一致。此外,随着商业、金融和文化交流开始在全球范围内发展,许多国家经历了社会和财政竞争加剧的压力,这一方面有利于那些拥有最多教育资本的国家,另一方面有利于那些拥有最多金融资本的国家。然而,社会民主党(最广义的)从来没有真正改变过他们的再分配思想,以便超越民族国家的限制,从而迎接全球经济的挑战……相反,社会民主党在20世纪80-90年代促成了各地资本流动的自由化,这种自由化没有管制,没有强制性的信息共享,也没有共同的财政政策(甚至在欧洲层面)。(P869-870)

也许在这里,皮凯蒂对他左右趋同论的根据有些轻描淡写了,因为欧洲的社会民主党和美国的民主党不仅“促进”了自由化进程,而且领导了自由化进程。例如,在英国,工党的戈登·布朗(Gordon Brown)倡导“轻触式监管(light touch regulation)”,力图让伦敦取代纽约成为世界金融中心。在德国,社会民主党(SPD)完成了基督教民主党(Christian Democrats)永远无法做到的事情:削弱劳动监管制度。在美国,比尔·克林顿(Bill Clinton)的民主党政府推动建成了北美自由贸易区(NAFTA),这是世界贸易组织得以成立的主要力量。

这种婆罗门左派和商人右派利益融合的选举中的后果在2016年美国大选期间已然显现,当时华尔街是希拉里·克林顿(Hillary Clinton)的重要资金支持基地。但在2020年唐纳德·特朗 普和乔·拜登(Joe Biden)的较量中,这种情况可能更加明显。特朗普在选后宣称将自己的失败归结于科技巨头和华尔街,这是个疯狂的阴谋论,但他的狂言也不乏真实性:民主党候选人和他的政党从高学历的硅谷精英和高学历的华尔街精英以及整个技术官僚职业阶层那里获得了大量的物质和意识形态上的支持。这也是拜登在整个竞选期间能够在筹款方面将特朗普甩在身后的力量。[4]

皮凯蒂认为,随着左派政党成为受教育者和富裕阶层的政党,一个真空形成了,反移民和种族主义团体利用这个真空,通过挑起身份上的差异 ,以赢得感觉被抛弃的工人阶级的支持。这个情况并不能说明身份差异对白人工人阶级有天然吸引力。

无论如何,社会民主党对中产阶级和工人阶级的抛弃,以及种族和民族身份政治的兴起,都使曾经稳定的左右阵营发生了混乱。左派现在分成了富裕的婆罗门及其富人盟友和那些希望更激进的分配主义变革的人,而右派则在其传统基础上分成了经济精英中和社会本土主义者,这些本土主义者不仅会对反对少数群体的诉求感到兴奋,而且也会对反对富人的诉求感到兴奋。这些力量有时可能被动员在不同的党派周围,但也可能在同一个党派中不稳定地共存,如在美国,社会本土主义和大企业派别(corporate factions)都被安置在共和党内。政治联盟变得非常多变,如在法国,“旧的选举左派和右派中比较兴旺发达的分子联合起来,组成了一个由高学历和高收入者组成的新联盟”,阻挡了社会本土主义者玛丽娜·勒庞(Marine Le Pen)上位,并选举了埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)为总统。(P848)

尽管他们发表了机会主义要求再分配的言论(opportunistic distributionist rhetoric),但皮凯蒂怀疑社会本土主义者能否兑现他们的承诺,一部分原因是社会民主党的过往在这方面的失败,另一部分原因是他们的民族主义意识形态。以法国的玛丽娜·勒庞的国民阵线(Rassemblement National)为例,皮凯蒂断言:

最有可能的结果是,一旦他们上台,就会发现自己(不管他们是否喜欢)被卷入财政和社会竞争的机制中,从而被迫不惜一切代价来促进本国经济发展。仅仅是出于机会主义的原因,法国的国民议会在黄背心危机中才会反对废除财富税。(P887-888)

皮凯蒂称,如果有一天马琳·勒庞的政党上台,

它可能会削减富人的税收以吸引新的投资,这不仅是因为这种做法符合其旧有的反税收本能(anti-tax instinct)和民族竞争(national competition)的意识形态,而且还因为它对国际合作和一个联邦化欧洲的敌意将迫使它进行财政倾销(fiscal dumping)。更一般地说,民族主义政党上台可能导致欧盟解体(或只是欧盟内部国家权力和反移民意识形态的强化),将加剧社会和财政竞争,增加不平等,并鼓励向身份主义(identitarian)退缩。(P887-888)

2、印度的社会本土主义

社会本土主义也在印度兴起,皮凯蒂在这里的重点是印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)领导的占主导地位的印度人民党(BJP party)的印度教民族主义政治如何重构社会和政治制度。如同他在处理欧洲和美国的社会本土主义一样,皮凯蒂认为,正是由于其亲市场、亲商业的战略所引发的日益严重的不平等,导致印度人民党加大了妖魔化伊斯兰教的身份主义、印度教民族主义言论的音量。但也有人指出,情况更为复杂。亲市场的商业政策既造就了输家,也造就了赢家,赢家中不仅有上层和中产阶级,还有一个“精神中产阶级(aspirational middle class)”,他们认为自己是莫迪新自由主义政策的受益者。[13] 莫迪对这一日益壮大的阶层的吸引力主要在于他们认为莫迪为他们的经济利益服务,尽管这并不排除他们被印度教民族主义所吸引的可能性。

皮凯蒂说,印度人民党的崛起,伴随着印度从“种姓主义”向阶级(class-based)或“阶级主义(classist)”政治认同变化的长期趋势,印度人民党获得的上层种姓选票不成比例的多,而以前的霸主国大党和左翼政党则获得了大部分底层种姓和穆斯林选票。不过他指出,近年来,莫迪领导下的印度人民党积极争夺达利特人(“不可接触者”)和其他低种姓群体的选票,“成功地将低种姓印度教徒的选票从穆斯林选票中分割出来”(P944)。

事实上,在2019年议会下院,也就是人民院(the Lok Sabha)的选举中,国大党的得票率降至不到10%,左派几乎被完全淘汰,而印度人民党赢得的绝对多数票比2014年的选举中得到的还要多。不过,对皮凯蒂来说,这些发展主要是对印度政治长期发展方向(走向阶级政治)的前奏,这与欧美国家脱离传统阶级主义政治的发展形成鲜明对比。

2019年9月,“社会本土主义者”纳伦德拉·莫迪和唐纳德·特朗普在

得克萨斯州休斯敦举行的“Howdy Mody”集会上 | 图片来源:白宫官方图片

七、皮凯蒂的财富与收入份额理论“简述”

在本文开头,我们说过,与《21世纪资本论》不同的是,《资本与意识形态》中没有像著名的r>g(资本的年收益率大于经济增长率)这样的总结公式。皮凯蒂的思考过程有很多方向,很多看似离题,有的是对已经提出的观点的进一步迭代,有的是为了讨好学术专家,且这些思考都很有意思。不过,有两段话可能不是如同r>g公式那样精辟,但是这两段大概发挥了一个精炼公式的功能——这两段话提炼出皮凯蒂比较性的、跨历史性的、共时性的,和历时性的统计探索的关键结论。

第一段是关于收入和财富的区别,当涉及到收入等级中最底层和最高的百分之十所占据的份额时:

在实践中,50%的最贫穷者在总收入中的份额总是至少占5%-10%(一般在10%-20% 左右),而50%的最贫穷者所拥有的财产份额可能接近于零(往往只有1%-2%,甚至为负)。同样,即使在最不平等的社会中,最富有的10%的人在总收入中的份额一般也不超过50-60%(十八、十九和二十世纪的少数奴隶社会和殖民社会除外,在这些社会中,这一份额高达70-80%),然而最富有的10%的人所拥有的财产份额经常达到80%-90%,特别是在19世纪和20世纪初的所有制社会(proprietarian societies),而在今天全面发展的新所有制社会(neo-proprietarian societies),这一份额可能迅速恢复到这种水平。(P266)

第二段强调,虽然当代和历史中社会的这些收入和收入份额可能会被看作是统计学上的规律性,但它们并不是理所应当的。皮凯蒂在这里坚持意识形态的优先性:

不平等主要是由意识形态和政治因素决定的,而不是由经济或技术限制决定的。为什么奴隶社会和殖民社会会达到如此特别高的不平等程度?因为它们是围绕着特定的政治和意识形态项目构建的,并依赖于特定的权力关系和法律及制度体系。所有制社会、三重功能社会、社会民主社会和共产主义社会,乃至整个人类社会都是如此。(P268-269)

这两段话总结了或者说是“一言以蔽之”地概括了贯穿于《资本与意识形态》1041页的中心论点:在当代和历史上社会的收入分配中,都存在着统计学上的规律性,但这些规律性不是自然产生的,而是社会创造的,是统治精英在意识形态上永久化的。

八、不平等制度变化的动力

在我们探讨皮凯蒂的变革提议“参与式社会主义”制度之前,不妨先讨论一下他如何看待不平等制度中发生的重大变化。这里有两个条件很重要:挑战制度或促进创新变革的思想和“转折点”。转折点是指在一个制度的危机中,事情又会向不同方向发展的可能性,究竟是会推动制度进行改革,还是会发生更根本的变革,这部分取决于是否存在挑战制度的思想或意识形态。虽然皮凯蒂没有使用这个词,但这种挑战性思想和转折点的结合似乎类似于阿尔都塞的“超越决定的的矛盾”概念。[14]

1、1914年后欧美危机与意识形态的结合

思想(意识形态)是两者中比较关键的。皮凯蒂在讨论西欧从1914年到二战后从古典资本主义向社会民主主义的过渡时,在这一点非常清楚:

可以肯定的是,1914年到1950年之间的各种金融、法律、社会和财政决策都是由一系列特定的事件发展而来的。它们带有那个时期相当混乱的政治的印记,也符合那时的当权集团试图应对前所未之变局的方式,而他们往往对这种情况是准备不足。但是,在更大程度上,这些决定源于一种深刻而持久的认识变化,即对私有财产制度及其合法性和其带来繁荣、抵御危机和战争的能力的认知变化。这种对资本主义的挑战从19世纪中叶就开始酝酿,然后在两次世界大战、布尔什维克革命和20世纪30年代的大萧条之后化为成多数人的意见。经过这样的冲击后,人们再也不可能撤回到1914年前的那个占主导地位的意识形态阵地了,这种意识形态依赖于私有财产的准神圣化和普遍化竞争的独断执念,无论这种竞争是在个人之间还是国家之间。(P417)

这些具有挑战性的思想是社会主义的不同分支——具体来说,就是马克思列宁主义或共产主义、社会民主主义和”新政”,或者像皮凯蒂所说的“劣质廉价的社会民主主义”。

2、20世纪初瑞典的危机、意识形态与激进转型

经济解体和意识形态挑战共同带来的旧秩序危机是如此之深,以至于在一些社会中,过去不可想象的事情变得不仅可以想象,而且成为了政治现实。

例如,瑞典在1900年是欧洲最不发达的国家之一,有资格投票参与选举的成年男性只有20%多一点。然而,这个拥有最“极端的超级不平等的所有权主义系统(extreme hyper·inegalitarian proprietarian system)”的国家,却从1911年开始迅速走向“典型的平等主义的社会民主社会”。在此,有两个因素似乎是核心。

第一个是意识形态因素,皮凯蒂推测瑞典人“接触到了一种极端的所有权主义形式,这可能说服了他们,是时候摆脱这种虚伪的意识形态,转向其他方面了,在这个个案中,他们采用了一种完全不同的意识形态”(P189)。

第二个因素是瑞典中央国家发达的财政或采掘能力(extractive capacity)。其结果是,一个中央集权国家的权力,以前是用来为有产精英榨取资源的,当注入了不同的意识形态后,就可以用于不同的目的:

由于意识形态的重大转变和社会民主对国家机器的控制,同样的国家能力可以被现代福利国家所利用。无论如何,发生在瑞典的非常迅速的转型表明了大众动员、政治党派和改革主义方案在不平等制度转型中的重要性。当条件合适时,这些过程可以通过合法的议会手段,在不发生暴力动荡的情况下,迅速实现根本性的转型。(P189)

3、苏联的发展停滞与意识形态的崩溃

关于在70年代表现为经济停滞的苏联的共产主义危机,主要问题是,在这个关键的转折点上,是苏联人根本没有了主意。如果他们在意识形态上不那么盲目,如果他们对其他经验持开放态度,他们就可以借鉴收入和财富累进税的想法以及北欧和德国的管理上共同决策模式,这些借鉴有可能使他们设计出一种既能促进生产力发展,又能使收入和财富不平等保持在较低水平的制度。

4、经济危机与社会民主思想的贫穷

至于20世纪70年代的社会民主主义危机,即另一个重要的转折点,皮凯蒂说,这也是一种思想的枯竭,或者说是对未来的视野不够开阔。社会民主党人本来可以更大胆地提出新的方案来促进增长和平等,但“他们甚至几乎完全放弃了超越私有财产的想法”(P495)。例如,英国和法国的社会民主党人本来可以采用比较成功的北欧/德国共同决策的方法,即工人在董事会中占到二分之一的席位;他们还可以更进一步,推动工人不仅在董事会中任职,而且拥有股票。然而,英国的工党和法国的社会党过于执着于国有化,以至于当国有化不能带来他们预期的结果时,他们就没有任何东西代替国有化的主张,这就导致他们中的一些人至少部分地相信了新自由主义的说法。

如前所述,奇怪的是,皮凯蒂既没有提到20世纪70年代笼罩西方经济的滞胀危机,也没有分析作为欧洲社会民主和美国民主党意识形态支柱的凯恩斯主义所面临的危机。采用皮凯蒂的制度变迁模型,这种双重危机为新自由主义的进入铺平了道路,这个新自由主义一直在等待,它由弗里德里希·冯·哈耶克(Friedrich von Hayek)等思想家酝酿,而在这酝酿之时,凯恩斯主义则是具有统治地位的意识形态。

今天,那个从1980年代开始,不仅是由保守派,而且是由相信新自由主义叙事的社会民主党人带来的那个激进的所有权主义秩序,自己就陷入了深深的危机之中,接连不断的金融危机、经济衰退和极端不平等的出现,都让它摇摇欲坠。这场危机的一个重要特征是,由于全球化,国家范围内的解决方案已经显出不足,比如1914年至1970年代末社会民主党应对所有制社会危机的措施。

问题恰恰在于,当20世纪80年代世界在美欧的影响下走向全球范围内的商品和资本自由流通时,并没有考虑到任何财政或社会的目标,仿佛全球化可以不需要财政收入、教育投资或社会和环境保护规范。这里隐含的假设似乎是,每个民族国家都必须自己处理这些小问题,而国际条约的唯一目的是为自由流通做好安排,并且防止国家干涉。(P553)

这是当前的转折点,除非进步人士能够提出有吸引力的经济转型思想,从而在日益全球化的世界中扭转国家和国际层面的不平等,否则,事情可能会向另一个方向发展——比如,社会本土主义政府的崛起。在这样的背景下,皮凯蒂提出了“参与式社会主义”的想法。

九、参与式社会主义

对皮凯蒂来说,“社会主义”可能是一个因为苏联经验而变得不纯粹的词,但用这个词来强调通过“超越私有制”从而实现“公正社会”的重要意义,还是很关键的。公正的社会是指通过组织“社会经济关系、财产权以及收入和财富的分配,使其处境最不利的成员能够享受尽可能高的生活条件”,从而建成一个“使其所有成员获得尽可能广泛的基本物品”的社会(P967-968)。“参与性”这个修饰词强调了权力下放和“让工人及其代表参与公司治理”的重要性,并将他的这一企划“从旧的、被否定的‘超中央集权的国家社会主义'中区别了出来”。

1、共同决策

皮凯蒂提出的第一个建议是采用北欧、德国的共同管理或共同决策的模式,他声称这种模式取得了巨大的成功。如前所述,按照他的说法,社会民主党在危机时期犯的一个大错误就是没有更广泛地推广这种模式。在书中最热忱的一段话中,皮凯蒂写道,共同管理:

鼓励工人更多地参与制定雇主的长期战略,并抵消了股东和金融利益的短视性。它帮助日耳曼和北欧国家发展了这样一种经济和社会模式,与其他模式相比,这种模式更有成效,也没有像其他模式那么不平等。因此,其他国家应毫不迟疑地采用它的最大化版本,将所有大小私营企业中的一半董事会席位都交给工人。(P973)

不过,他建议对目前的模式进行两项改进。一项是,应允许工人个人购买其公司的股份;工人作为一个集体占有一半的投票权,允许工人购买股票就等于让他们获得更多投票权。另一个改进是,超过公司资本10%的股份将转化为相当于投资额三分之一的投票权,从而对大投资者的权力设定一个限度。

德国和北欧国家允许工人参与管理层的决策被皮凯蒂视为参与式社会主义的雏形

2、为社会国家提供资金

然而,社会所有权和共同投票权不足以限制和减少不平等。对遗产的累进税和对收入最高者的高边际税率也必须恢复。但不仅如此,还必须征收财富税,这是皮凯蒂最初在《21世纪资本论》中的倡议。对所有形式的财富征收累进的财富税,不仅仅是不动产,也包括无形资产和金融资产。

为了削弱新自由主义意识形态中处于核心地位的私有财产的神圣性,皮凯蒂提出推进“社会临时所有权”的概念。他认为,虽然这个概念听起来很激进,但事实并非如此。它:

归根结底只是20世纪试行的累进遗产税和所得税所隐含的临时所有权形式的延伸。总的来说,这些财政体制把财产看成是一种社会关系,因此必须将其作为一种社会关系加以规范。那种认为严格意义上的私有财产是实际存在的,而且某些人拥有不可侵犯的自然权利的观点是经不起分析的。财富的积累总是一个社会过程的成果,而这个社会过程取决于公共基础设施(如法律、财政和教育制度)、社会分工以及人类几百年积累的知识等。在这样的条件下,积累了大量财富的人们每年都应该将其中的一部分返还给社会,这是完全合乎逻辑的:所有权因此成为暂时的而不是永久的。(P990)

据皮凯蒂估计,连同累进式碳排放税(最好是根据个人消费者消费商品和服务的碳排放量向其征收)的收益,累进式所得税、累进式遗产税和累进式财富税的转移支付,将产生足够的收入来支持“社会国家(social state)”的各种社会保障福利、基本收入和每个公民的”普遍资本赠予(universal capital endowment)”。

皮凯蒂对基本收入或最低保障收入有一个有趣的讨论。他告诫说,在估算基本收入的额度时需要考虑每个社会的特殊情况,但使用从先进资本主义国家收入水平得出的一般数字,他建议基本收入的比例可以为那些没有财产或财产很少的人税后收入的60%,而随着其他收入的增加,这个比例会下降。他提供了一套计算方法,认为基本收入可以覆盖30%的人口——大概是穷人和苦苦挣扎中的工人阶级和中产阶级——而这么做的费用只占国民收入的5%。

据皮凯蒂估计,各种社会保障福利和基本收入的转移支付会达到国民收入的45%,这是一个他认为合理的数字。

3、普遍资本赠予(The Universal Capital Endowment)

除了上述建议之外,皮凯蒂还有一个非常创新和激进的想法:“普遍资本赠予”。“这种资本赠予将在所有年轻人达到一定年龄时,例如25岁时给予他们。这里的想法是尽早给年轻人一笔可观的资产,让他们能够“充分参与经济和社会生活”(P981)。主要依靠富裕国家的一般收入和财富估算,皮凯蒂建议在先进的资本主义社会,将普遍资本赠予的标准设定为成人平均财富的60%。

他解释了其中的原因:

在富裕国家(西欧、美国、日本),2010年代末的平均私人财富约为每个成年人20万欧元。因此,资本禀赋将达到12万欧元。从本质上讲,这一制度将为每个人提供相当于一笔遗产的财富。今天,由于财富的极度集中,最穷的50%的(财产不到私人平均财富的5%-10%)从遗产中几乎什么也得不到,最富的10%的青年有的能继承几十万欧元,而有些人则得到几百万或几千万欧元。如果采用这里提出的制度,每个年轻的成年人在开始个人和职业生涯时,都可以获得相当于全国平均水平60%的财富,这将为他们提供新的可能性,比如去买房或者创业。(P983)

他估计,累进的财产税或财富税将带来相当于国民收入5%的收入,这一数额可以为整个项目提供资金,使年轻人在年满25岁时可以获得相当于个人平均财富60%的资本赠予。

然而,这一大胆的建议想要行得通,必须对现行财产税制度进行重大修改,以便对包括土地在内的所有形式的财富征税,对遗产也不只是按照统一税率征收,而是征收彻底的累进税。为了说明这种税制,同样是基于对富裕国家的一般估算,他带我们估算了一下:对处于全国平均水平以下的财富征收0.1%的税率,在个人财富达到全国平均水平的两倍时,税率逐渐上升到1%,在达到全国平均水平的一百倍时,税率上升到10%,在达到全国平均水平的1000倍时(如果每个成年人的平均财富为20万欧元,则为2亿欧元),税率上升到60%,在达到全国平均水平的10000倍时即(20亿欧元),税率上升到90%。具体来说,这样的税率表

将使80%至90%的最不富有的人的税收大幅减少,从而使他们更容易获得财产。相反,最富有的人将面临非常严重的加税。对亿万富翁征收90%的税,将使他们的财富立即减少到原来的十分之一,从而使亿万富翁所拥有的国民财富份额减少到低于1950-1980年的水平。(P987)

毫无疑问,蕴含在这种政治主张里的是一场90%的人与10%的人之间的惨烈斗争。10%的人的财富和收入都将面临高边际税率,然而在社会民主党和新政时期,大多数人只面临收入方面的高边际税率,这一对比强调了这无疑是一定会是一场艰苦的斗争。因此,意识形态将发挥至关重要的作用,以对抗极富者的常用论调:这样的重税几乎是对他们用汗水和技能“赚”来的东西的没收。

这里皮凯蒂会说,90%的人所拥有的意识形态弹药就是我们前面提到的“临时所有权”的思想:由于财富的积累在本质上是一个社会过程,“积累了大量财富的人每年都应该将其中的一部分返还给社会,这是完全合乎逻辑的;因此,所有权就变成了临时的而不是永久的”(P990)。对此,我们只能说,这完全合乎逻辑,太对了,但祝你好运!

4、教育公正

由于教育机会和教育质量正迅速成为不平等的一个关键轴心,皮凯蒂将解决这一问题作为优先事项,尽管他在这一领域的建议更多是试探性的。一个建议是每个孩子都应该有权利获得同样的教育基金,这些基金可以用于学校教育,也可以用于其他类型的培训,比如职业培训。因此,如果一个人在16岁或18岁时辍学,那么只消耗了约7万至10万欧元的教育基金,相对于那些去上大学的人,这类人只使用总教育基金的一部分。据皮凯蒂估计,这类人在每个年龄组中约占40%,如果设立一个普遍的教育基金,就可以为这类人再提供10万至15万欧元的教育资本,使之与同龄人中教育资金最充足的前10%所享受的教育水平相当。有了这笔资金,受益人“可以在25岁时或在Ta生命中的任何时候获得额外的培训”(P1012)。

另一项建议涉及进入精英院校的机会有限,特别是在美国。他很令人信服地谈到一个建议,即让分数超过一定水平的学生抽签进入这类院校,这实际上是在实行一种社会配额。

这种随机化的好处是,可以阻止家长在经济和情感上的过度投资,这些过度投资的家长往往不择手段地为孩子寻求获得越来越高的考试分数的方法,比如在越来越早的年龄为额外的辅导支付费用. 一个很好的折中方案可能是在有限的范围内(高于一定的门槛)考虑成绩,同时把保留高水平的社会混合(social mixing)作为一个优先目标。(P1015)

5、民主平等券(Democracy Equality Vouchers)

竞选资金问题一直是一个越来越令人困扰的问题,尤其是在美国,因为最高法院的重要裁决,如“公民联合”案的裁决,几乎消除了所有大公司的障碍,使这些公司可以向他们支持喜欢的候选人提供大量资金。皮凯蒂认为有一个解决方案很有希望,那就是他的学界伙伴朱莉娅·凯奇提出的向公民提供“民主券”。简而言之,就是:

这向每个公民提供一张价值5欧元的年度代金券,可以分配给他或她选择的政党或政治运动。这种选择可以在网上进行,例如,在进行个人收入或财富申报时。只有得到某种最低限度的人口百分比(例如,可设定为1%)支持的运动才有资格进行下去。如果一个人选择不支持任何政党(或者他所选的政党的支持率低于门槛值),他或她的代金券的价值将分配到其他公民的选择的政党之中,这个分配会按照其他政党的支持比例进行。(P1018-1019)

6、全球南方的情况如何?

现在应该很清楚,所有上述建议,从社会国家福利、全民资本赠予到民主平等券,主要是高收入国家才能够负担得起的,因为他们的发展水平和征税能力能够支持这些社会项目,虽然这种水平和能力在高收入国家间也是有差异的。事实上,皮凯蒂对这一点说得很清楚。他写道:“有些项目……如果要实施的话,需要相当的国家行政和财政能力,从这个意义上说,它们最直接适用于西方社会和较发达的非西方社会”。尽管如此,“我试图从普遍的角度来思考这些问题,它们也可能逐渐适用于贫穷和新兴国家”(P969)。

皮凯蒂提出一种社会配额,试图让更多的

低收入学生进入普林斯顿大学等精英大学

因此,皮凯蒂在书的合时宜地结尾处提出了一些初步的想法,即如何满足“跨国正义(transnational justice)”的需求,并提出具体的建议来满足这一需求,这是21世纪社会主义的当务之急之一——尤其是如前所述,全球化通过跨国公司和金融资本的自由流通造成了许多全球性的不平等,但缓解这些不平等的努力却很不充分,因为这些努力只能在国家层面完成。他提出了一个诚然还很粗略的建议,就是建立一个“欧非大会”,这个大会可能会负责做出一些决策,这包括对在非洲投资的欧洲跨国公司征税、用补偿措施应对全球变暖、促进人员自由流动的措施。

他在参与式社会主义要素一章的结尾,把两种信念融为一体,一个是对社会主义国际主义视角必要性的确信,另一个是他对一种无所畏惧的理论想象力的信心,这个融合将为国际社会主义未来提供途径。

密歇根大学以皮凯蒂为主角的活动海报

鉴于自由主义和民族主义意识形态都即将崩溃,克服……矛盾的唯一途径就是在社会联邦主义(social-federalist)政治结构和新的世界经济合作组织的基础上,走向真正的参与性和国际主义的社会主义。考虑到挑战的严重性,我试图勾勒出能够逐步取得进展走向这一目标的解决方案。这些建议并不是要回答每一个问题。它们的唯一目的是表明,人类社会尚未用尽其想象新的意识形态和制度性解决方案的能力。正如各种不平等制度的历史……所显示的那样,政治、意识形态的潜在可能性集合是巨大的。当短期的必然性与思想的长期演变相交时,变革就会出现。每一种意识形态都有其弱点,但任何人类社会都需要意识形态来理解其中的不平等。未来也不会有什么不同,但从现在开始,不平等需要在跨国的这一层级上被理解。(P1034)

注释:

[1]我当然希望这个总结能说服我的好朋友Lidy Nacpil去阅读原著,她是一位备受尊敬但超级忙碌的气候活动家,是她让我有了总结《资本与意识形态》的想法,当时她在Facebook上写道,她希望自己有时间阅读皮凯蒂,但她实在没有什么时间,她“会等待”我对皮凯蒂的总结。

[2]Thomas Piketty,Capital and Ideology,translated by Arthur Goldhammer(Cambridge: Harvard University Press,2020).

[3]Quoted in Ravi Palat,”Neoliberalism,Migration,and the Rise of Populism in the Contemporary World,” Refugee World,Vol 54(Dec 2019),p. 67.

[4]See Walden Bello,”The Biden Presidency: A Fragile Centrist Interregnum in an Era of Radicalization,” in Shalmali Guttal,ed.,After Trump: What the Global South Can Expect from Joe Biden(Bangkok: Focus on the Global South,2020),pp. 14·17.

[5]皮凯蒂并没有用”前资本主义”一词来涵盖西方和其他地方的这种”三元”社会,因此,我冒昧地用” 传统社会”作为”三元”或”四元社会”的同义词,但前提是要知道皮凯蒂本人不使用这个词。

[6]Edward Said,Orientalism(New York: Vintage,1979)

[7]Kenneth Pomeranz,The Great Divergence: China,Europe,and the Making of the Modern World Economy(Princeton: Princeton University Press,2000).

[8]就欧洲在前殖民时期和后殖民时期的军事技术进步而言,波默兰茨和著名的世界体系理论家乔瓦尼· 阿里吉等人借鉴了所谓的”军事事务革命学派”,以下是他们的代表作: Michael Roberts,”Military Revolution: 1560·1660,” in Clifford Rodgers,editor,The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe(Boulder,CO: Westview Press,1995),pp. 13-36) and Geoffrey Parker,The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West,1500·1800(Cambridge: Cambridge University Press,1996).

[9]Moses Finley,Ancient Slavery and Modern Ideology(London: Penguin,1980).

[10]Ian Haney Lopez,Dog Whistle Politics(New York: Oxford University Press,2014),pp. 40-41.

[11]Arthur Kroeber,China’s Economy(New York: Oxford University Press,2016),p. 199.

[12]Ibid.

[13]Christophe Jaffrelot,”What Gujarat Model?—Growth without Development and with Social Political Polarization,” South Asia: Journal of South Asian Studies,Vol 38,No. 4,https://www. tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00856401.2015.1087456?journalCode=csas20.

[14]See Louis Althusser,”Contradiction and Overdetermination,” https://www.marxists.org/ reference/archive/althusser/1962/overdetermination.htm