原住民和澳洲政府和解了吗?

来源: 公众号“跨越边界CrossBoundary” 发布时间:2021-07-12 阅读:2590 次

导 语

自近代以来,中国人民的“种族”经历和对“种族”的反抗,可以说一波三折。近代列强对中国的入侵,不仅是军事和经济上的霸凌,而且也把中国强行拖进了一个西方资本主义构建的“种族世界”,中国成为西方的半殖民地,中国的海外劳工和侨民被看成“黄祸”,成为排华法案的受害者。毛时代社会主义中国不仅是对西方资本主义经济秩序的反抗,而且通过对非洲反殖民抗争的支持、对美国黑人反种族压迫的声援,也是在世界范围内对白人至上的种族秩序的颠覆。改革开放以来,从八十年代的精英拥抱蔚蓝色到2020年全民抗疫、抗抹黑,人们又经历了一次集体觉醒。

然而我们的觉醒还不够,很多朋友一方面反抗西方对中国、对华人的歧视,一方面却看不起、不理解四海之内也深受其害的其他族群。我们的追求不是在西方的“种族世界”中出人头地、高人一头,而是打破血债累累的西方“种族世界”的枷锁。

今天的推送是一位中国社工学生吴丹(澳洲弗林德斯大学社工硕士,香港理工大学应用社会学系博士在读)对她在澳大利亚期间和原住民交往的反思。

作者|吴丹

责编|侯怡

后台编辑|童话

正文

也许你到过澳洲,在许多政府或者公共建筑前,都可以看到除了澳大利亚国旗外,旁边总有黑红黄相间的旗帜,可能有人会告诉你,那是原住民的旗帜。

△澳洲国庆日的升旗活动 (吴丹/摄) 澳大利亚国旗两边插着原住民和托雷斯海峡岛民的旗帜,如下图

△澳大利亚土著人(Aboriginal Australians)和托雷斯海峡岛民(Torres Strait Islanders)的旗帜,图片来源于网络

在澳洲各种美术馆、博物馆,你也许会经常看到色彩丰富、充满神秘色彩的点点画、或者木质图腾,那可能是最能代表原住民的存在了。

△澳洲原住民画作,藏于新南威尔士州美术馆 (吴丹/摄)

而对于原住民最立体的接触,也许是悉尼歌剧院前的码头边,皮肤棕褐、披散着头发、脸上和身上画着红白图腾的原住民街头艺人,鼓着腮帮子吹着两三米长木质乐器,发着呜呜的声音。

△在悉尼歌剧院码头前的原住民街头艺人,图片来源于网络

从2016年开始在澳洲打工度假,到2018年在南部城市阿德学习社工之前,我感觉澳洲原住民仿佛生活在遥远的地方或时代,完全意识不到他们在澳洲社会的真实存在。

△图片来源于新南威尔士州当代美术馆网页

避而远之

生活在澳洲的白人或者华人,对现实中原住民的印象并不那么好。

在澳洲一档体验式真人秀节目中,几个白人参与者描述对原住民的印象:他们懒惰,吃着纳税人的钱,不用工作就可以得到钱,这很不公平。他们酗酒,暴力,造成很多社会问题……

在阿德莱德街上,尤其是市中心,很容易碰到原住民:他们大多三五成群,衣衫褴褛、黑褐色的皮肤冒着油光、身材肥胖,大声的说着他们的语言。从他们身边经过总会闻到汗臭味、酒味,有时甚至是大麻的味道。

△From No More Than What You See 系列,摄影师Ricky Maynard拍摄于1993年的南澳教管所,图片藏于新南威尔士州当代美术馆

第二次实习,我被分配到阿德莱德市中心的一所流浪者之家社区。这里每天上午9点开门,下午3点关门,设有餐厅、浴室、健身室、院子、食品银行超市、教堂等,为流浪者提供免费的早餐和午餐,以及茶和咖啡。每天早上都可以看到拎着大包小包、不知在哪睡了一晚的流浪汉在大门口等待开门,其中3成都是原住民,格雷姆就是这里的常客。

△某天下午,一位原住民访客在第二次实习机构的门口打盹 (吴丹/摄)

第一次见到格雷姆是在活动室乒乓球球台前,我和另一位访客打乒乓球,他打不过我,就把格雷姆叫来了,说他是这里的“常胜将军”。只见格雷姆慢吞吞的走进来,个子不高,头发花白,大胡子有点像从圣诞老人那里摘来的,大眼睛有点空洞,笑眯眯的低头给我行抱拳礼。这让我对他印象深刻,赶快抱拳回敬。更让我惊讶的是他的发球及回球速度,我一个都接不住,又准又快,和他之前笑眯眯慢吞吞截然不同。最终他以11比0完胜,比赛结束我双手合十,甘拜下风。

△在机构不远、阿德莱德市中心边的公园,就有原住民在这里安营扎寨。他们也许是别人眼里的“流浪汉”,但这也许就是他们的生活方式。(吴丹/摄)

之后很少在社区见到他,偶尔见到他时也总是抱着酒瓶子。多说两句,他就睁大眼睛不停的重复:“我什么也没有,没有家人、没有房子、没有孩子,我的一切都被抢走了。”后来才知道,之前一直陪伴他的流浪狗跑丢了。有天早上,听实习同伴说格雷姆被禁止来社区了,前一天下午他在院子里无故骂我们另一个实习同伴,朝她吐吐沫,还扬言要强暴她。

再听到格雷姆的消息是在实习快结束前,食堂里的志愿者说:“格雷姆上新闻头条了!他昨天晚上在唐人街旁边的超市,拿了n罐大蒜酱,打开淋在十几台自动结算机上。机器全部报废,价值几百万,他肯定赔不起,只能去坐牢”。格雷姆曾经在监狱生活过20多年,志愿者说:“也许他是故意的,想回监狱,那里还有规律的起居生活,有人叫他按时吃药……”

△From No More Than What You See 系列,摄影师Ricky Maynard拍摄于1993年的南澳教管所,图片藏于新南威尔士州当代美术馆

需要被“帮助”的人

对于澳洲的社工来说,原住民是他们主要的服务对象,占到服务客户的20%。原住民群体呈现各种问题,比如健康、精神问题、教育程度低、家庭暴力、毒品酒精的滥用、贫穷……原住民人口只占澳大利亚总人口的3.3%,但在监狱的成人服刑人员却占1/3。原住民的平均寿命比非原住民短近10年,多一半的人没有工作,15岁以上的原住民一半有能力缺陷,2/3原住民具有健康问题,39%的原住民具有较为严重的精神问题。

澳洲原住民这是怎么了?通过社工专业课的学习,我了解了这些数据背后的故事。

△原住民的一位长老,from Returning To Places That Name Us系列,摄影师Ricky Maynard拍摄于2000年,图片藏于新南威尔士州当代美术馆

△库克船长在新南威尔士的海岸,Joseph Backler画于1860,藏于南澳州美术馆

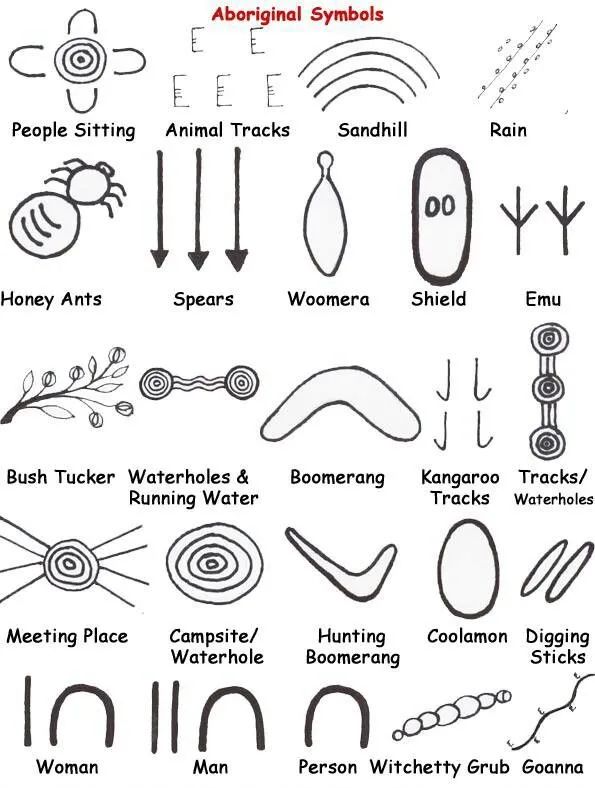

在库克船长还没有发现澳洲大陆之前,原住民在澳大利亚这个大岛上已经生活了千年。他们由200多个国家部落组成,说着500多种语音,以家族或社群聚集,以捕猎为生(袋鼠肉就是他们传统的食物),注重与土地的联系,会用草药治病,也会在他们的“神山”边做祈祷活动,敬畏自然。他们没有文字,传说、故事、历史、道理口口相传,所以敬重长者,他们是智慧的代表。而那些点点画,每个圈圈弯弯也有不同的含义,传递着信息。

△库克船长登上澳洲大陆前原住民的部落图,藏于南澳移民博物馆

△原住民的符号,通过这些符号也许可以看懂他们的画作

殖民统治成为他们噩梦的开始,西方殖民者不仅带来了疾病,这对与世隔绝的岛民是“毁灭性”的,大量原住民因为感染传染病而亡;而且一直有一种说法:在当时西方人眼中,原住民不是“人类”,而是“动物”,所以占领他们的土地,开荒辟土,杀戮也再所难免,被送去战场也没有同等待遇。而最致命的是殖民者的同化政策对整个原住民文化、精神以及身份认同的破坏。

△孤儿院里的原住民孩子

其中比较典型的同化政策就是带走他们的孩子,接受西方文化和教育,这主要还是由当时的社工完成的。原住民注重整个家族或者社群的功能,比如一个孩子的成长不仅是父母的责任,整个家族七大姑八大舅三爷爷互相照料,有些孩子会和舅舅一起外出狩猎,一走走个一年半载。而在西方人眼中,这些原住民父母“不会照顾孩子”。以此为由,当时的社工强行把孩子从部落中带走,送到了主要由教会开办的孤儿院,教孩子说英文吃面包。他们被称为“Stolen Generations”,电影《末路小狂花》 (Rabbit-Proof Fence)就是讲述了这样一个故事。

相关链接:

△Rabbit-Proof Fence海报,由真事的故事改变,讲述原住民孩子逃离孤儿院的故事,其中最小孩子的原型于2018年在西澳去世,享年95岁

许多孩子不知道自己父母是谁,自己来自哪,在孤儿院可能遭遇性侵或者虐待,不仅身份上无法认识接纳自己,精神上也没有支撑与“根”。这就造成了现在原住民人口中大量存在的精神问题,也造成了他们对酒精、毒品的滥用,以致各种家庭暴力及社会问题。而这种影响不是一两代人,而是几代人,许多原住民从在妈妈肚子里就有酒瘾,因为妈妈酗酒。

记得在第一次实习的中学,参加一个针对原住民戒酒和药物的NGO宣讲会,一位原住民学生很容易就说出轻型毒品的价格,当时让我很惊讶,学校实习督导解释说这是他们社交中的常备,就像在中国“递根烟”。而“Stolen Generations”也造成了现在许多原住民对社工的抵触,因为“他们抢走了我们的孩子”。

△Rabbit-Proof Fence剧照

另外的种族同化政策就是通婚,在《末路小狂花》 中也可以看到。西方人认为通过通婚三代就可以改变原住民的基因和相貌,当时一个白人或者华人娶一个原住民,可以获得大量的奖励。这让当时的许多中国淘金客就娶了原住民,在那次学校宣讲会的原住民宣讲员就说他的曾曾祖父是中国人。而现在许多相貌看似白人,也会称自己是原住民,因为TA的祖辈可能是原住民。

△在‘Rabbit-Proof Fence’出现过的三代种族“清洗”

而这些政策与不认同一直延续到上世纪六七十年代,澳洲政府才渐渐开始“授予”原住民公民的权利。所以,每年1月26日的澳洲“国庆日”备受争议,那是首批欧洲人抵达澳大利亚的日子,也是澳洲原住民“受难”的开始。

现在,澳洲政府逐渐认识到原住民的创伤,在许多场合和政策上表现出对他们的尊重。在许多社会文化活动开始的时候 ,都会先请一位原住民长老做祈祷,社工的许多课开始前老师也会念一段“这片土地是原住民的”话。这源于1976年12月,《原住民土地权利(北领地)法案》在历史性的两党支持下获得通过。这是第一部允许土著人在可以证明传统联系的情况下要求土地所有权的立法。截至到2020年,原住民和托雷斯海峡岛民的土地权益在澳大利亚约40%的土地上得到正式承认。

虽然承认原住民在土地和水域的权利是和解进程的基础,但作为这片大陆原有主人,需要得到以白人为主导的政府的承认和授权,不免让人有些无奈。而被承认的原住民所拥有的40%土地,大部分都是在北领地等澳洲最偏僻、最荒无人烟的地区。根据最新的澳洲统计局的数据显示,只有1/5的原住民生活在偏远地区,4/5的原住民生活在大都市和城镇。

△2019年澳洲国庆日,南澳州首府阿德莱德,原住民开场祭祀仪式 (吴丹/摄)

原住民把现在自己的族群划分成三类:一是生活在城市,已经融入西方资本主义社会,和原住民没有任何联系,也不承认自己是原住民的人;第二类是生活在城镇,还保持着一些原住民的联系和习惯,处于现代西方社会与原住民传统之间;第三就是那些还生活在灌木丛和野外、保持着传统的原住民。前两者占了绝大多数。由于那些殖民“后遗症”,处于社会中产阶层和决策高层的原住民少之又少。

2006年,在20至64岁的原住民劳动力中,只有13%从事专业职业。那些拥有公司的原住民都不得不承认,由于教育程度等原因,公司里的白人面孔越来越多。而能成为社会中产或者受教育程度较高的原住民,大多是混血或者“Stolen Generations”,家庭本身拥有一定的社会资源或者已经适应了西方社会的规则。但成为中产会让原住民感到矛盾、不安、甚至视为“被侮辱”,因为整个原住民社区一直被标签为“处于社会经济上的不利地位”,而在原住民文化中,身份的核心是维护和制定家庭与社区义务。从个人角度上的成为中产,他们不愿承认“高人一等”,高自己的族群一等。

△2008年2月13日,时任澳洲总理陆克文代表政府向“被偷走的一代”正式道歉

每年,澳洲政府都会出一份“Closing the Gap”的报告,针对原住民的健康、教育、就业等问题,说明政策目标与进度。但许多原住民及其NGO并不买账,因为他们认为制定政策的主要是白人,而不是原住民自己。在为原住民服务的机构中工作的同学介绍,因为社会中的各种偏见为原住民客户申请公租房更加困难,要排队等很长时间。也有报道指出,澳洲的警察更容易把原居民作为怀疑对象,从而进行拘捕。有些在NGO工作的原住民,希望去从政,在政府和决策层能够发出代表原住民的声音。

所谓原住民的“政策福利”,也许并不能解决现在的许多社会问题,而是使"原住民"这个标签更加被诟病,充满着隔阂与偏见。在白人眼中,他们好吃懒做、惹是生非、花着纳税人的钱;而在他们自己眼中,这个标签并没有让他们享受到多少福利,而是遭受到更多的歧视与伤痛。

参考文献

(1)澳大利亚统计局官网

(2)Bennett, B., Green, S., Gilbert, S., & Bessarab, D. (2013). Our voices: Aboriginal and Torres Strait islander social work.

(3)维基百科

(4)Korff, J. (2020). Aboriginal middle class: Blessing or curse? Creative Spirits. https://www.creativespirits.info/aboriginalculture/economy/aboriginal-middle-class.

(5)Marks, K. (2012). Aborigines mark 40 years as 'human beings'. independent. https://www.independent.ie/world-news/asia-pacific/aborigines-mark-40-years-as-human-beings-26293153.html.