毛泽东的人口观:人民为本,既非“负担”也非“红利”(下)

来源: 公众号“ 正经沙龙” 发布时间:2021-07-29 阅读:2767 次

导 语

“错批一人 误增三亿”,《光明日报》的一篇文章流传四十余年,影响极大。以前说中国穷是因为人口太多,现在又害怕人口下降,究竟孰是孰非?如何理解毛泽东时代的人口思想与人口政策,如何评价毛泽东时代的人口实践,是人口问题上绕不过去的争议。全面回顾建国以来的人口变迁历史,有助于我们更好地理解当下、思索未来。

因此,食物君近期将会分两次转发原载于《历史的经验:中国人口发展报告(1949-2018)》一书中的“毛泽东时代的人口政策与人口转变”一文。

今天推送的是该文的第三、四部分,“从1949-1979年,中国人口从5.4亿迅速增长到了9.8亿,超过了人类历史上任何一个时期。显然这不是我国人口‘多生误增’的结果,而是‘少死多增’的结果,这是毛泽东时代以人为本、以人民健康福扯为中心的伟大成就。所以所谓‘错批一人误增三亿’完全是歪曲了事实,抹杀了这段历史的人口成就。”

相关链接

作者|李建新,北京大学社会学系、社会学人类学研究所教授

责编|姜饼

后台编辑|童话

计划生育,移风易俗|图片来源:网络

一、中华人民共和国成立之后人口政策

在重温了毛泽东人口思想和梳理了马寅初重要历史事件之后,再来考察和认识中华人民共和国30年的人口政策和人口转变就顺理成章了。

首先我们看到中华人民共和国成立以后我国人口发生了巨大的变化,如何解释这种巨大的变化,人口学的一般理论解释是四大类因素,人口生物、社会经济、政策法规、文化观念等因素。[1]本文主要聚焦人口政策特别是计划生育政策和健康卫生政策的变化对我国人口转变的影响。

人口政策有狭义和广义之分。狭义人口政策是指直接调节人口再生产和迁移活动的法令和措施,其目的在于影响人口过程沿着预期的方向发展。[2]人口生育政策则是调节和干预人口生育行为的一系列法律法规及相关文件等。在中华人民共和国成立之后,我国关于对人口行为影响的法令和举措主要是三种类型的文件:第一类是中共中央文件;第二类是全国人大有关文件和法律;第三类是国务院有关文件和法规。所以,以下讨论人口生育政策主要是梳理这一段时期的上述三类文件。

毛泽东时代的人口生育政策可以划分为两个阶段,第一个阶段是20世纪50-60年代,这是我国人口生育政策兴起并局部实施阶段。中华人民共和国成立初期,百废待举,战争之后人们恢复生产安居乐业,人口生育问题还不是彼时最紧迫的值得最高决策层关注的。1953年7月第一次人口普查,人口增长快的现实不仅引起了人口学者们如邵力子、马寅初等关注,也引起了最高决策层的重视,也有了避孕节育的讲话指示。[3]中华人民共和国成立以后第一个正式节育文件是1955年3月1日发布的“中共中央对卫生部党组关于节制生育问题的报告的批示 ”(总号[1955]045),批示指出:

节制生育是关系广大人民生活水平的一项重大政策性的问题。在当前的历史条件下,为了国家、家庭和新生一代的利益,我们党是赞成适当地节制生育的。各地党委应在干部和人民群众中(少数民族地区除外),适当地宣传党的这项政策,使人民群众对节制生育问题有一个准确的认识。[4]

在这个批示中,还特别强调了一点,中国和苏联的国情不同,中国现在不能提倡母亲英雄,将来也不一定要提倡母亲英雄。所以,从1955年这份标志性的文件中至少看到了两个重要的事实:其一,党中央1955年提出节育思想,早于1957年7月马寅初的《新人口论》;其二,并不是我们过去经常误解的那样:中华人民共和国成立之后,我国鼓励生育,向苏联学习提倡英雄母亲。作为国家有执行力的政策文件,中共中央文件中没有这一条。

1957年、1958年是一个重要的人口政策节点。按照上述文献梳理,1957年2月,毛泽东提出了计划生育思想,1957年7月马寅初的《新人口论》发表,1958年4月毛泽东的“人多力量大”人口观点发表,接着就是1958-1959年马寅初被批判。那么,批判马寅初的《新人口论》是否影响到了我国人口计划生育政策的决策呢?事实证明没有。

虽然在1958年“大跃进”积极乐观的形势之下,毛泽东1958年4月的“人多热情高干劲大”人口观占据了主流,如1958年12月10日中共八届六中全会通过的《关于人民公社若干问题的决议》中说:“过去人们经常忧愁我们的人口多,耕地少。但是1958年农业大丰产的事实,把这种论断推翻了。”[5]但是,随着我国度过“三年自然灾害”时期,人口迅速恢复到高增长状态,1962年12月18日出台了 “中共中央、国务院关于认真提倡计划生育的指示“(中发[1962]698号),在这份文件中,就四个方面做出了具体指示:

一是在城市和人口稠密的农村地区,认真加强对节制生育和计划生育工作的领导;

二是做好计划生育的宣传与技术指导;(指示中特意提出‘严防乱提口号、订指标、搞竞赛等错误做法。’——编者注 )

三是做好避孕药品、用具的生产供应工作;

四是关于人工流产及绝育手术问题。(这部分的完整表述:‘四、关于人工流产及绝育手术问题。首先必须向群众讲清人工流产是有害妇女健康的,节制生育有效的办法是实行避孕。目前由于避孕知识尚未普及,避孕药物的数量和质量不能满足群众需要,为了防止群众因不能进行科学的人工流产手术而私自堕胎,造成终身疾病或伤亡,卫生部门应制订具体办法并积极创造条件,帮助群众进行人工流产或施行绝育手术。’——编者注 )”[6]

为革命实行计划生育|图片来源:网络

其实即使在困难时期的1960年我国也没有放弃计划生育的政策,在1960年4月10日全国人民代表大会第二次会议通过的“1956-1967年全国农业发展纲要”中,仍然要求“除了少数民族的地区以外,在一切人口稠密的地方,宣传和推广节制生育,提倡有计划地生育子女,使家庭避免过重的生活负担,使子女受到较好的教育,并且得到充分就业的机会 ”。[7]

1963年10月12日全国“第二次城市工作会议纪要”指出:我国城市人口增长很快,出生率过高是一个主要原因。实行计划生育,有利于社会主义建设的计划性。并提出了具体措施:包括加强计划生育工作领导;在全国形成一个计划生育的群众运动;加强计划生育的技术指导;大力提倡晚婚等。[8]

1965年6月中共中央、国务院批转上海市委、市人大关于计划生育工作的报告,肯定了上海市计划生育工作的成绩,“只要领导重视,政治思想工作放在首要地位,认真贯彻执行党的群众路线,始终坚持说服教育和群众自愿的原则,辅之以必要的奖励计划生育的措施,积极加以提倡,不搞硬性规定,不搞强迫命令,使计划生育成为广大群众的自觉行动,人口出生率是可以较快地降下来的。” [9]要求各地参照上海经验,更好地把计划生育工作开展起来。

1966年1月28日下发的“中共中央关于计划生育间题的批示”(中发 [1966]70号)中指出:“实行计划生育,是一件极为重要的大事。中央1962年曾经指示各级党委加强领导,实行计划生育;近几年来的经验证明,这不仅符合广大群众要求,而且符合有计划发展我国各项社会主义建设的需要。”[10]

所以,事实是,虽然20世纪50年代末马寅初人口观点遭到了批判,但从50年代初期开始,面对新中国人口高增长的态势,党中央、国务院一直都有节育和计划生育的政策文件及会议精神,也都在实施节育措施,没有受到批判马寅初计划生育观点的影响。

从1962年12月中共中央、国务院提出计划生育开始,以城市和人口稠密的农村为重点的计划生育在全国城市和部分县开展起来,取得了良好的成效。全国除大、中、小全部168个城市外,还有400个县都不同程度地开展了计划生育工作。因此,60年代,我国的人口和计划生育发生了两大重要变化:一是从1964年开始改变了人口出生率和自然增长率城市历年高于农村的状况;二是60年代后期人口生育水平呈现下降趋势。[11]

正如梁中堂所证实,对马寅初的批判停留在知识分子之间,并未影响到中央决策。当然这个时期实施节育和计划生育政策是局部的,主要是在城市和部分农村地区。另外,值得注意的是,在上述中共中央、国务院各项有关计划生育政策文件中,贯彻实施计划生育只区分了“地区”,而没有区分“民族”。

第二个阶段是20世纪70年代(1971-1979年),是我国人口计划生育政策全面实施阶段,是全面实施“晚、稀、少”生育政策时期。

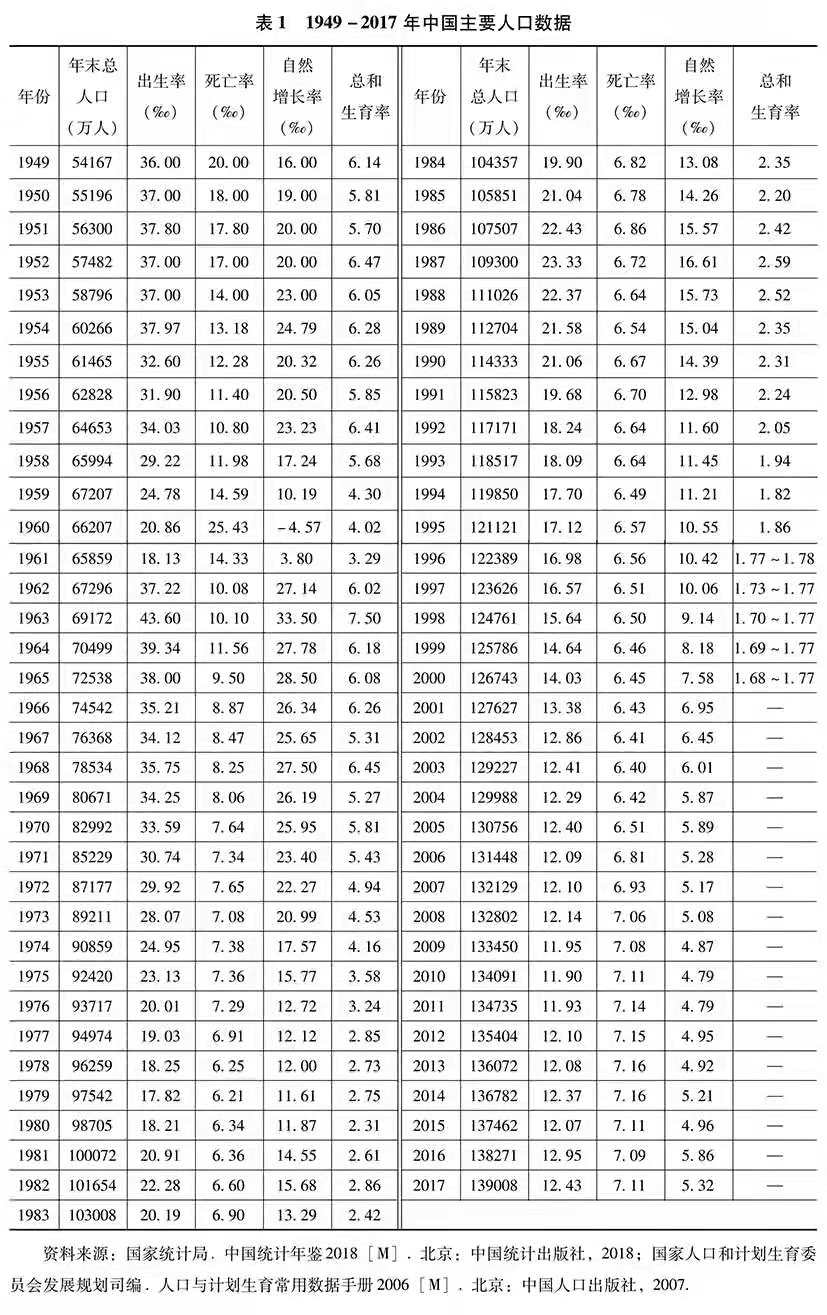

以1971年为界,之所以1971年是我国人口计划生育政策全面开启之年,不仅是因为1971年下发了重要的51号文件,明确强调贯彻毛泽东计划生育指示,更重要的是这个文件实施涵盖全国效果十分显著(我国人口出生率从1962年开始一直持续在30‰以上,由1971年的30.65‰降到了1972年的29.77‰;而另一项测量生育水平的指标总和生育率则从1962年以来一直维持在5以上,由1971年的5.44降到了1972年的4.98,正常条件下的第一次“破五”,见表1)。

1971年51号文件是国务院1971年7月8日转发的,即“国务院转发卫生部军管会、商业部、燃料化学工业部《关于做好计划生育工作的报告》”(国发[1971]51号),文件开篇是,

‘人类在生育上完全无政府主义是不行的,也要有计划生育。’计划生育,是毛主席提倡多年的一件重要事情,各级领导同志必须认真对待,除人口稀少的少数民族地区和其他地区以外,都要加强对这项工作的领导,深入开展宣传教育,使晚婚和计划生育变成城乡广大群众的自觉行动,力争在第四个五年计划期间内做出显著成绩。[12]

1973年7月16日国务院以国发[1973]88号文下达《关于成立国务院计划生育领导小组的通知》,领导小组组长华国锋,这样计划生育的组织机构也建立起来了。[13]

在1973年12月国务院计划生育领导小组召开的计划生育工作汇报会上,提出了“晚、稀、少”的具体生育政策。“晚”是指男25周岁以后,女23周岁以后结婚,女24周岁以后生育;“稀”是指生育间隔为3年以上;“少”是指一对夫妇生育子女数不超过两个。[14]

1974年12月《中共中央通知》(中发[1974]32号)中指出:“实行计划生育,是一场破旧立新、移风易俗的深入的思想革命。要充分发动群众和依靠群众,做好深入细致的思想工作,在群众自觉的基础上,把计划生育落实到人,不要强迫命令。”[15]

1978年10月26日中央发布69号文件,即“中央批转《关于国务院计划生育领导小组第一次会议的报告》的通知”(中发[1978]69号)。在这个转发报告中,更加明确严格了计划生育政策的各项要求,“晚婚年龄,农村提倡女23周岁,男25周岁结婚,城市略高于农村。提倡一对夫妇生育子女数最好一个、最多两个。生育间隔三年以上”。

整个20世纪70年代我国计划生育工作蓬勃展开取得了巨大成效,这是群众路线、群众意愿基础上的成效。

随着1978年12月党的十一届三中全会的召开,全党全国人民的工作重心转移到经济建设的发展战略上来,最高决策层对于我国人口问题的认识也发生了变化。因此,1979年无论是中共中央还是国务院虽然都没有再出台更加具体的计划生育相关文件,但是实施力度在不断加大,指标要求也更加严格。

1979年6月国务院总理在政府工作报告中,不仅对计划生育的表述发生了一些细微的变化,而且对未来五年提出了更为严格的人口控制目标。这一细微的变化是只提“奖励只生一个孩子的夫妇”,并未再提生育二孩。而且明确提出“今年我们要力争使全国人口增长率降到10‰左右,今后要继续努力使它逐年下降,1985年要降到5‰左右。”这些变化的背后是对我国人口问题认识的变化,孕育着更加严厉的生育政策将出台。随着紧接其后的独生子女政策的出台和实施,毛泽东时代的人口政策标志终结。

二、新中国的人口转变

人类人口自诞生以来,一直处于高出生、高死亡、低增长的过程之中,直到18世纪西方工业革命开始,人类人口才第一次从高死亡水平和高生育水平下降,而这次人类人口史上始于西方国家的变化称为“人口转变”(Demographic Transition),或被法国学者称为“人口革命”(Demographic Revolution)。

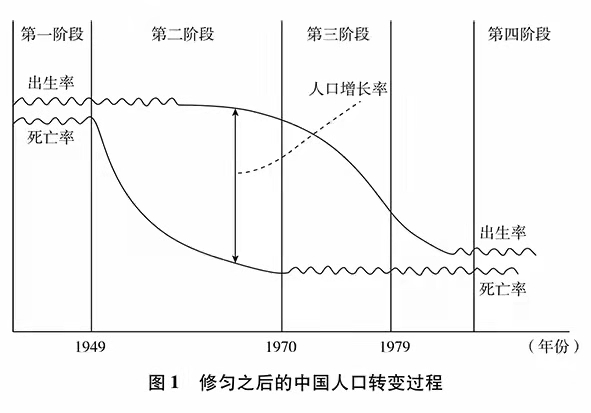

最早的传统人口转变理论是由法国学者兰德里在1909年发表的题为《人口的三种主要理论》中提出来的,“二战”以后,人口转变理论体系基本形成。诺特斯坦、寇尔等学者在修正过去理论的基础上,把人口转变与工业化的发展阶段联系起来,形成了四阶段模型:

第一阶段是工业化以前的阶段,出生率保持稳定的高水平,死亡率也处于高水平,人口自然增长率很低且有波动,即高、高、低,高位静止阶段;

第二阶段是工业化初期阶段,出生率基本上维持不变,死亡率开始下降并且逐渐加快,由于出生率下降速度滞后于死亡率下降速度,因此,这一阶段人口自然增长率最高,即所谓的人口爆炸阶段;

第三阶段是工业化进一步发展阶段,死亡率继续下降并维持在低水平,出生率也开始下降,人口自然增长率逐渐放缓;

第四阶段是完全工业化阶段,出生率和死亡率都降到了很低的水平,人口自然增长率重新回到低位水平,即低、低、低,低位静止阶段。[16]

由此看到,首先,人口转变是人类社会发展的一部分,不是孤立的人口事件,是伴随着工业化、城市化、现代化进程而发生的变化;人口转变是人类人口史上一次人口状态本质性的变化,是一次不可逆的人口变化过程。正是这个意义上称为“革命”。

其次,从人口学上描述人口由前工业社会的高出生、高死亡转向工业社会的低出生、低死亡的变化过程,是以人口这些要素变化的统计事实为基础的。按照世界人口历史的经验,在不发生战乱饥荒瘟疫等正常情况下,工业社会以前的人口粗出生率在35‰-55‰,而粗死亡率为30‰-40‰,自然增长率在10‰上波动,死亡高峰的强度和频度支配着以往农业社会的人口规模。[17]进入工业社会后,人口转变完成将重新回到“静止”状态,人口出生率和死亡率都将在15‰以下。[18]当然若以统计事实为标准判别人口转变,必须以准确的统计事实为前提。

关于中国人口转变,我们需要先回到中国人口史的研究中。对于中国人口史的研究,葛剑雄教授主编的团队著作《中国人口史》六大卷无疑是集大成者。不过,书中有关中国历史人口变迁的一些观点依然可以进一步讨论和商榷。

第一个观点,我国历史人口变化是否存在一个人口从谷底开始持续增长,达到一个人口高峰,然后急剧下降进入一个新的谷底这样一个周而复始的“周期性变化”过程。[19]

从人口转变的理论视角回答,历史人口增长高低起伏的变化本质上是在一个性质相同即都是在高出生、高死亡水平状态下的变化,因此,与其说是“周期性”,不如说是高水平上的“波动性”。其实,葛剑雄团队成员曹树基教授根据《中国人口史》第一卷至第五卷的研究结果,列出了1949年以前较为可靠的中国人口数据24个,[20]可以看到历史人口变化的波动性,而这些波动都是高出生、高死亡水平上的正负人口增长波动。按照葛剑雄团队给出的历史估计数据,从公元2年到1949年中华人民共和国成立近2000年,我国人口年平均增长率不到2‰,是一个典型的高出生、高死亡水平上低速波动增长。海外学者何炳棣在1957年写成的《1368—1953中国人口研究》中有这样的结论:“在中国的人口发展史上,没有哪一段的重要性比从1650年(清顺治七年)至1850年(道光三十年)这两个世纪更大了。在异常有利的物质条件和清初统治者的‘仁政’治理下,人口激增,到1850年可能已经达到四亿三千万。”[21]这段最长时期的持续增长,其年平均率也就在5‰左右,而何炳棣认为,清朝最辉煌时期即乾隆四十四年至五十九年(1779-1795年),年增长率高达8.7‰。[22]但无论如何变化,都是高出生、高死亡水平状态下的变化,构不成所谓状态变化了的周期论,这也许是葛剑雄对周期论最终未下定论的原因之一吧。

第二个观点中国人口转变何时开始?

葛剑雄团队认为,“从19世纪末开始,中国人口经历了前所未有的、在世界上也没有先例的巨大转变”。[23]作为人口历史学家,这样的历史眼光是必需的,只是这样的结论基础不够坚实,甚至不存在。实际上这一观点主要来自《中国人口史》(第六卷)著者侯杨方教授的论证。侯杨方论证的结论是“至少是20世纪20年代开始,中国人口已经开始了人口转变,进入了人口转变的第二阶段,即向高生育率和死亡率正处于下降过程的转变,人口增长速度开始加速。”[24]

但是这个结论显然没有说服力:第一,一个国家的人口转变嵌入在本国的现代化进程之中,人口转变不可能“独善其身”。中国社会从19世纪后半叶一直处在内乱外患之中,清朝晚期所启动的工业化和现代化进程不断被内乱外患、王朝更替、政局混乱所中断;所以,葛剑雄做出“甲午战争、义和团运动、八国联军入侵、军阀混战、国共内战、日本入侵,抗日战争、解放战争,还有1920年北方大旱、1928-1930年华北与西北大饥荒、1931年江淮水灾、1938年黄河花园口决堤、1942-1943年中原大饥荒等,都曾造成最大人口死亡。这与侯杨方将这一(人口)转变开始的时间‘至少’定于20世纪20年代并不矛盾,只是可以在他研究的基础上做进一步的探求。”[25]这一个结论完全与“人口转变嵌入在社会发展中的定论”相矛盾,是不能成立的。

第二,这个结论更没有统计事实支持这样一个从高出生、高死亡向低出生、低死亡状态的转变。其实,侯杨方在其论著中对20世纪上半叶估计,就反驳了他自己的观点。他认为“20世纪上半期,中国人口粗出生率可能在35‰-40‰”。[26]而“根据各方面的统计资料综合估计,20世纪上半期中国的婴儿死亡率可能在200‰左右”。[27]总的说来,20世纪上半期中国人口的粗死亡率在25‰-35‰。[28]再如侯杨方估算的数据“1911-1936年全国人口平均年增长率为10.27‰,1936-1946年为-1.33‰,1946年初至1949年底为8.00‰,1911年初至1949年底为7.06‰。”[29]如果这些数据估值范围是可以接受的,那只能说明,20世纪上半期的中国人口仍然是典型的高出生、高死亡水平之上的波动变化形态,没有统计事实能够证明这一时期中国开始发生了人口转变。因此,侯杨方的论证是自相矛盾的,是没有说服力的。

最后还需要注意的是,既然是以统计事实为基础的论证,统计数据质量是生命,而对于还没有建立起现代统计制度的旧中国历史人口数据还必须拷问其历史数据的真实可靠性。何炳棣对我国历史数据可用与否就曾指出“总结过去五个世纪的中国官方数,可以说明明太祖时期(1368-1398年),乾隆四十一年至道光三十年(1741-1850年)期间和1953年人口普查的数据比较有用”。[30]所以无论从哪个方面去论证,“中国人口转变始于20世纪20年代”结论都不能成立。

在进入中华人民共和国人口转变描述之前,先对本文所使用的数据做一说明,因为这是本文言说立论的基础。本文所使用的统计数据主要有三大类:第一类是历次人口普查资料;第二类是国家统计局的年度统计调查数据;第三类用于国际比较的数据,主要来自联合国经济和社会事务部(United Nations, Department of Economic and Social Affairs)出版的数据,这部分数据每两年更新一次,文中所使用是的2017年版。

中华人民共和国成立以后我国人口统计制度包括普查制度才得以全面建立,从此才有了相对全面而准确的数据,正如历史人口学家何炳棣所分析认为的:“比较和分析国民党时期由官方机构和非官方机构的专家汇编的各种数据是极其烦琐的工作,根本无此必要。(因为)缺乏全国性的机构去收集数据,便一定不能得到准确的数字。国民党统治期间官方认为的全国数据完全是揣测的,而不是普查得来的。”[31]而对于中华人民共和国成立之后1953年的人口普查,他认为,“一方面,1953年的全国人口统计从严格的技术定义上说还不能算是人口普查;另一方面,在中国历史上还没有出现过任何规模足以相比的壮举。普查的结果看来比中国以往任何人口数字都更接近事实”。[32]

在第三次全国人口普查数据之后,原统计局长、国务院第三次全国人口普查(1982)办公室主任李成瑞这样评价我国的基础数据:“中国的人口统计有几千年的历史,但是按照统一的调查项目、统一的调查时间、统一的汇总表格,有组织地举行全国人口普查,只是在中华人民共和国成立后才开始的。前两次普查(1953年、1964年)都取得了成功,但调查项目比较简单,不仅调查的人口更多了,而且调查项目大大增加了,特别是首次运用了电子计算机处理数据,从而使中国的人口普查提高到了一个新的水平。”[33]

中国1982年人口普查是成功的,这是被中外人口学家所公认的事实,而1982年第三次全国人口普查的成功也进一步修正完善了中华人民共和国之后的统计数据。所以,本文描述和立论的统计事实基础是坚实可靠的。另外,虽然在本文中列出了中华人民共和国成立之后至今的统计数据,但文中主要使用的是1949年至1979年的统计数据,以及1982年人口普查生成的一些数据。

放在中国历史人口的长河中,中国人口转变的起点如同多数学者认为的那样,是1949年中华人民共和国成立,它标志着新时代的到来。“随着进入和平时代我国工业化、现代化进程的全面展开,我国人口转变也由此开启。”[34]

按照人口转变理论模式,人口转变从高出生、高死亡转向低出生、低死亡过程中,死亡率从高转向低是必要条件。从中华人民共和国成立以后的统计数据来看(见表1),我国人口转变从1949年旋即进入了第二阶段,即人口死亡水平迅速下降阶段,人口粗死亡率由1949年的20‰迅速下降到1970年的7.6‰。死亡水平迅速下降这一事实也被后来高质量的1982年人口普查数据所证实,也被中外学者所认可。我国这段人口死亡水平下降堪称人类人口史上的奇迹。“至20世纪中叶,中国的死亡率开始以世界其他任何人口大国都无法比拟的速度下降。婴儿死亡率从1950年的200‰下降到今天的50以下‰。”[35]而西方学者给出了相同的结论:“到1980年,(中国)男女合计的预期寿命达到了68岁,这表明从1949年以来每年预期寿命增长1.5岁,这一增长是任何人口规模相当的国家所不能比拟的。”[36]

世界第一人口大国为何在短短30年的时间里取得了如此巨大的成就?

一方面,这是人类社会发展的必然结果,进入20世纪人类死亡疾病模式已经发生了巨大的变化。[37]“二战”以后,大多数发展中国家,如同人口学家诺特斯坦所指出的那样:“死亡率迅速下降是对外部变迁的反应,因为人类总是渴望健康。然而,生育的下降则有待于旧的社会经济制度的逐渐消失和有关家庭规模的新观念的逐步确立。”[38]“在欧洲,控制死亡的知识是缓慢的发展着,因此,人口也逐渐地增加。不发达国家可以直接利用发达国家和自己所积累起来的知识,因此,死亡率的下降比西欧曾经历过的要迅速得多。在‘二战’后,毛里求斯死亡率从27‰降到15‰也只花了7年的时间,而英格兰和威尔士却为此花了100年的时间。”[39]中国作为发展中国家也享受了人类发展的共同成果。

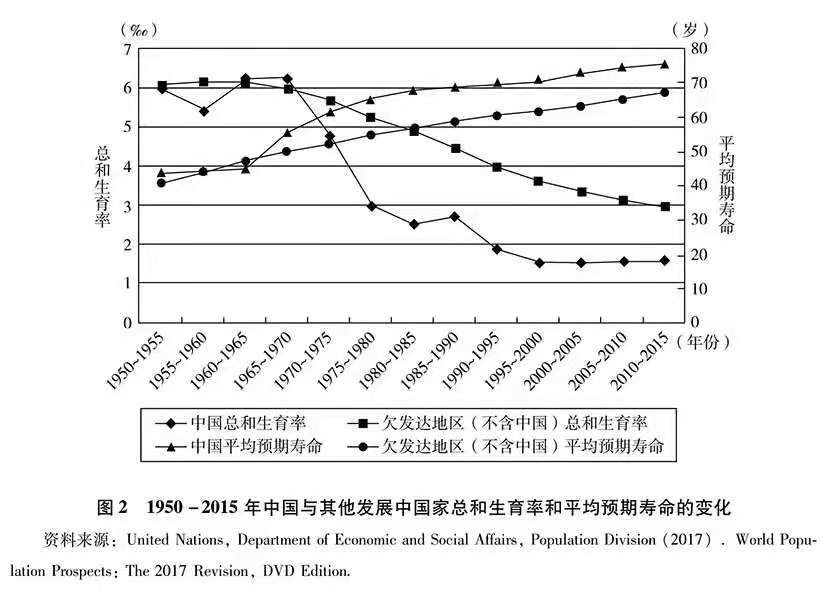

另一方面,也是更重要的,现代医疗知识和医药技术并不是免费的午餐。对于刚刚从战乱中走出的农业人口大国,如何保障人民的基本生活水平、普及医疗健康知识和应用医药技术才是最大的问题。可以看到作为相同起步的发展中国家,我国人口死亡水平迅速下降,与其他发展中国家以及人口大国印度从20世纪60年代起彻底“分道扬镳”(见表2、图2)。这事实上是中华人民共和国成立以后,我国医疗卫生事业快速发展,特别是20世纪60年代中期开始我国在广大农村地区建立起医疗保障制度的结果。

1965年6月26日,毛泽东批评卫生部是城市老爷卫生部的同时,为解决广大农村“一无医、二无药”的现状,发出了“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的指示,后称“6·26指示”。20世纪60年代中期以后,我国在广大农村地区建立起了“赤脚医生”制度和农村合作医疗制度,正是这项惠及广大农民人口的医疗健康卫生制度才使我国人口平均预期寿命大大提高。20世纪70年代未,我国医疗保障制度曾一度几乎覆盖了所有的城市人口和85%的农村人口,被世界银行组织赞誉为“这是低收入发展中国家举世无双的成就(A Unique Achievement)”。[40]在经历了“三年自然灾害”不正常的死亡峰值之后,我国人口死亡水平迅速下降并迅速进入了人口转变的第二个阶段,即死亡率迅速下降、生育率保持不变阶段,所以20世纪50年代特别是60年代(1962-1971年)这十年我国人口增长量和增长率都达到了空前绝后的水平(见表1),这实际上就是中华人民共和国成立以后,中国政府将人类医疗卫生事业发展的成果迅速普及了到广大的农村、普惠到了几乎全体中国人民的结果。

所以从1949-1979年,中国人口从5.4亿迅速增长到了9.8亿,超过了人类历史上任何一个时期。显然这不是我国人口“多生误增”的结果,而是“少死多增”的结果,这是毛泽东时代以人为本、以人民健康福祉为中心的伟大成就。所以所谓“错批一人误增三亿”完全是歪曲了事实,抹杀了这段历史的人口成就。

在这里不得不指出国内外一些常见的误读,挪威奥斯陆大学(University of Oslo)经济学系教授、欧洲经济学会副会长Kjetil Storesletten教授研究指出:中国极端贫困(Extreme Poverty)人口比例1981年为84% (“极端贫困”概念按照世界银行标准,即人均家庭收入低于每日1.25美元。[41]这么高比例的极端贫困人口估算,与我国彼时人口健康水平迅速提高的事实不相符,实际上这是西方学者不了解中国国情和制度的表现。令人遗憾的是,不少国内学者也盲目引用这些数据。[42]如茅于轼在国际上获奖感言时对我国人口死亡率转变存在着严重的误读。[43]

20世纪70年代初期,我国人口转变进入了第三个阶段,即人口生育水平下降阶段(见表1、图1)。从1971年国务院转发“关于做好计划生育工作的报告”的51号文件之后,计划生育工作在全国迅速展开。20世纪70年代,我国人口生育率转变在国家政府强有力的计划生育政策指导下,取得了巨大的成功。人口出生率从1970年的33.43‰迅速下降到1979年的17.82‰,下降了近50%;总和生育率则从1970年的5.81迅速下降到1979年的2.75(见表1)。

中国人口生育水平转变速度之快,举世瞩目,“这是一个人类历史上任何人口大国都无法相比的记录”。[44]与同期的发展中国家和印度相比,同样发现,20世纪50年代,我们同属发展中国家,人口生育水平在相同的高水平上,但从20世纪70初期开始,我国人口生育率迅速下降,与发展中国家和印度“分道扬镳”(见表3、图2)。到70年代末,与发展中国家平均水平相比,生育水平由以前相同差出了2个孩子左右(见表3)。

实际上我国人口生育率转变是在我国经济发展水平很低的条件下实现的,彼时我国人均国民收入仅200-300美元,远低于西方学者界定的人口生育率加速转变的临界值(人均800美元)。在这样的经济条件下(与西方大相径庭),中国基本实现了人口生育水平转变,这是不能为西方人口转变论解释的现象。

20世纪80年代末比较普遍的观点认为,中国人口转变是社会经济和计划生育共同作用的结果,而且,经济发展的程度影响着计划生育的开展,社会经济因素在人口转变中的作用不容忽视,这种观点被不少定量分析所证实。一项社会经济因素与计划生育的相关分析表明,人均收入、教育水平是对生育率影响最大的两项社会经济参数。[45]另一个定量分析表明,生活质量指数、妇女地位指数和有效避孕率与生育率相关系数均很高。[46]而新近一些国际比较的研究利用历史数据也发现,20世纪70年代中期,单纯从经济指标即人均GDP来看,我国生育水平是个“异常值”,明显超前经济发展水平,[47]但国际比较中我国社会发展指标如女性教育和婴幼儿死亡水平则与人口生育水平相符。[48]

从上述分析可知,生育水平会受到四方面因素的影响,从人口生物因素看,正是50-60年代我国人口死亡水平的迅速下降奠定了生育水平下降的基础,成为生育率下降的前提条件;而中华人民共和国成立后广大女性教育水平和社会地位的提高则是计划生育能够顺利实施的保证。我国1970-1979年短短十年间人口生育水平的迅速转变是社会经济发展和“晚、稀、少”计划生育共同作用下的人口成就。

1949-1979年是我国人口从高出生、高死亡迅速转向低出生、低死亡的人口转变的第四阶段,人口出生率、死亡率由1949年的36‰和20‰分别下降到了1979年的17.82‰和6.29‰。人口总和生育率从中华人民共和国成立前的6以上迅速下降到了1979年2.7的接近更替水平,人口平均预期寿命也由中华人民共和国成立前的40岁左右提高到1979年的接近70岁,短短30年基本上完成了人口转变,创造了发展中国家乃至世界人口历史的奇迹。这一奇迹得益于中华人民共和国成立之后的社会经济发展和各项社会政策包括人口政策。而人口政策则是毛泽东以人为本,关注民生发展如健康和教育的人口思想的集中体现。

三、结 语

事实上,毛泽东时代的人口政策和人口转变顺应了人口发展规律,还为邓小平时代的改革开放奠定了最丰厚的人口资源基础。在正常情况下,每个人创造财富的工作时段是20-59岁,所以,毛泽东时代出生的“50后”(工作时段1970-2010年)、“60后”(工作时段1980-2020年)、“70后”(工作时段1990-2030年)恰好成为了20世纪70年代末改革开放的生力军和主力军。

印度学者阿马蒂亚·森曾盛赞毛泽东时代的社会公共政策,他指出:“毛泽东的土地改革、普及识字、扩大公共医疗保健等政策,对改革后的经济增长起到了非常有益的作用。改革后的中国受益于改革前中国所取得的成果的程度,应该得到更多的承认。”[49]

面对中华人民共和国成立以来人口的巨大变迁,人口历史学家葛剑雄对于我国历史人口的前文判断是,应该把“从19世纪末开始”换成1949年。所以,是从1949年中华人民共和国成立开始,“中国人口经历了前所未有的、在世界上也没有先例的巨大转变”。而实际上,李中清、王丰在他们的著作《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实 (1700—2000)》中也有对新中国新时代人口转变的统计描述及肯定,遗憾的是他们并没有把1949年以后的新中国50年这段人口历史区分出来,而是“平均”融入了满清以后的300年中,“淡化”了新中国人口转变的辉煌。

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”任何历史学家在评价过往历史王朝盛世兴衰时,人口都是一个重要选项,王朝更替之后社会和平、经济发展,必然带来人口发展。毛泽东时代人口变迁这30年放在我国有记录的2000多年的人口历史长河中,放在人类人口史漫长变迁之中只是短短一瞬,跳出历史以宏大时空视野回看这段历史,这是人类人口史上独一无二的人间奇迹,正应了毛泽东那句名言“在共产党领导下,什么人间奇迹都可以创造出来”。对于泱泱人口大国来说,毛泽东时代的人口转变以及转变之后的社会经济发展成就是人类人口史上独一无二的人间奇迹。

但令人遗憾的是,1979年、1980年我国人口政策发生了根本性转变,人口政策背后的价值取向发生了根本性变化,这是我国“独生子女”计划生育政策开启之年,也是否定毛泽东人口时代人口计划生育的转折点。“独生子女政策”不仅破坏了我国人口长期均衡发展的规律,还是“自宫式”人口控制的错误选择,更是中华民族兴旺发达道路上的自毁长城致命一击。虽然“独生子女”政策最终于2016年终结,但却留下了无尽的创伤,关于这部分的历史回顾和论述已经超出了本文的研究范围,或许可另文再述。

注释:

[1] Dirk J. van de Kaa (2008), Demographic Transitions, in Demography [Ed. Zeng Yi], in Encyclopedia of life Support Systems (EOLSS), Development under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK [EB/OL]. http://www.eloss.net

[2] 刘铮.人口学辞典[M].北京:人民出版社,1986:43.

[3] 梁中堂.中国计划生育政策史论[M].北京:中国发展出版社,2014:4-9.

[4] 彭佩云. 中国计划生育全书[M]北京:中国人口出版社,1997:l.

[5] 国家人口和计划生育委员会. 中国人口和计划生育史[M] 北京:中国人口出版社,2007:44.

[6] 彭佩云中国计划生育全书[M] 北京:中国人口出版社,1997:4-5.

[7] 彭佩云. 中国计划生育全书[M]. 北京:中国人口出版社,1997:39.

[8] 彭佩云.中国计划生育全书[M].北京:中国人口出版社,1997:5-6.

[9] 彭佩云. 中国计划生育全书[M] 北京:中国人口出版社,1997:6.

[10] 彭佩云. 中国计划生育全书[M].北京:中国人口出版社,1997:8.

[11] 国家人口和计划生育委员会.中国人口和计划生育史[M].北京:中国人口出版社,2007:83.

[12] 彭佩云. 中国计划生育全书[M]北京:中国人口出版社,1997:64.

[13] 彭佩云. 中国计划生育全书[M]北京:中国人口出版社,1997:437.

[14] 国家人口和计划生育委员会. 中国人口和计划生育史[M] 北京:中国人口出版社,2007:95.

[15] 彭佩云. 中国计划生育全书[M].北京:中国人口出版社,1997:10.

[16] 李竞能. 现代西方人口理论[M] 上海:复旦大学出版社,2004:334-335.

[17] [意]卡洛·奇波拉.世界人口经济史[M].黄朝华译.北京:商务印书馆,1993:63-65.

[18] 邬创萍. 世界人口[M].北京:中国人民大学出版社,1983:95.

[19] 葛剑雄. 中国人口史(第一卷)[M] 上海:复旦大学出版社,2005:148-153.

[20] 葛剑雄,曹树基.中国人口史(第五卷.下)[M].上海:复旦大学出版社,2005:831-832.

[21] [美]何炳棣. 1368-1953中国人口研究[M].上海:上海古籍出版社,1989:前言I.

[22] [美]何炳棣. 1368-1953中国人口研究[M]上海:上海古籍出版社,1989:63.

[23] 葛剑雄. 中国人口史(第一卷)[M].上海:复旦大学出版社,2005:153.

[24] 葛剑雄,侯杨方.中国人口史(第六卷)[M]上海:复旦大学出版社,2005:569.

[25] 葛剑雄.中国人口史(第一卷)[M].上海:复旦大学出版社,2005:156.

[26] 葛剑雄,侯杨方. 中国人口史(第六卷)[M]上海:复旦大学出版社,2005:358.

[27] 葛剑雄,侯杨方.中国人口史(第六卷)[M]上海:复旦大学出版社,2005:383.

[28] 葛剑雄,侯杨方. 中国人口史(第六卷)[M]上海:复旦大学出版社,2005:389.

[29] 葛剑雄,侯杨方.中国人口史(第六卷)[M]上海:复旦大学出版社,2005:575.

[30][美]何炳棣.1368-1953中国人口研究[M].上海:上海古籍出版社,1989:96.

[31] [美]何炳棣.1368-1953中国人口研究[M].上海:上海古籍出版社,1989:85.

[32] [美]何炳棣. 1368-1953中国人口研究[M]上海:上海古籍出版社,1989:92-93.

[33] 李成瑞.十亿人口的普查[A].中国1982年人口普查北京国际会议论文集(中华人民共和国国务院人口普查办公室,国家统计局人口司编印),1984:7.

[34] 李建新. 人口转变新论[J] 人口学刊,1994(6).

[35] 李中清,王丰.人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700-2000)[M].北京:生活.读书.新知三联书店,2000:49.

[36] Banister, Judis, and Samuel H. Prestion. Mortality in China [J]. Population and Development Review, 1981(7):98-110.

[37] France Mesle and Jacqui Vallin Mortality Patterns and Their Implications, in Demography [Ed.ZengYi], in Encyclopedia of life Support Systems(EOLSS), Development under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford, UK [EB/OL]. http://www.eloss.net.

[38] 安斯利. J. 科尔.人口转变理论再思[A] //社会人口学的视野. 顾宝昌译. 北京:商务印书馆,1992:123.

[39][意]卡洛·奇波拉.世界人口经济史[M].北京:商务印书馆,1993:77.

[40] World Bank. World Development Report 1993: Investing in Health[M]. Oxford University Press, 1993:111.

[41] Storesletten, Kjetil and Fahrizio Zilibotti. China's Great Convergence and Beyond [J]. Annual Review of Economics, 2014(6):333-362.

[42] 鄢一龙. 中国道路辩证法:社会主义探索四个二十年 [M] 杭州:浙江人民出版社,2017:10-11.

[43] 茅于轼2012弗里德曼促进自由奖获奖感言(美国东部时间2012年5月4日晚上,CATO研究所2012年弗里德曼促进自由奖颁奖礼在华盛顿举行,茅于轼发表获奖感言。“在中国,不但经济上取得空前伟大的成就,在政治上也有突出的进步。最重要的是百姓的生命有了较好的保障。改革前30年因政治原因非正常死亡接近5000万人。改革前30年人口的平均死亡率是11‰,改革后30年平均人口死亡率几乎降低了一半,为6.6‰。改革后因政治原因非正常死亡降低到过去的百分之一以下。”) [EB/OL] . http://www.iceo.com.cn/column/28/2012/0507/247499.shtml.

[44] 李中清,王丰.人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700-2000)[M].北京:生活.读书.三联书店,2000:133-134.

[45] 蒋正华. 社会经济因索对中国生育率的影响 [J].人口研究,1986(3).

[46] 顾宝昌. 论社会经济发展和计划生育在我国生育率下降的作用 [J] .中国人口科学,1987(2).

[47] 蔡泳.社会经济发展对生育率下降的作用 国际经验和江浙的比较 [M] //曾毅,顾宝昌,郭志刚等. 低生育水平下的中国人口与经济发展北京:北京大学出版社,2010:16-17.

[48] Feng Wang, Yong Cai, Ke Shen. Is Demography Just a Numerical Exercise? Number, Politics, and Legacies of China's One-Child policy [J]. Demography, 2018(55):693-719.

[49] [印]阿马蒂亚·森.以自由看待发展 [M].于真等译.北京:中国人民大学出版社,2002:258-260.