【妇女节·特辑】留守妇女:为什么劳动改变不了命运?

来源: 《双重强制:乡村留守中的性别排斥与不平等》 发布时间:2016-03-08 阅读:2328 次

食物主权按:

3月8日是国际妇女劳动节,是世界各国妇女争取和平、平等和发展的节日。围绕着3月7日满屏的“女生节”条幅,女性被割裂为两大类:可供消费的、具有性吸引力的年轻美貌“女生”和已生育、“年老色衰”的边缘“妇女”,相较于前者的“光环”,后者近乎不可见、不可闻。女性作为“劳动主体”的身份,在商品化的性别消费下消失得无影无踪。

食物主权特节选(及部分重整)了中国农业大学叶敬忠老师团队的农村留守妇女研究,以致敬这些默默劳作、却被公众视野所屏蔽的留守妇女群体。农村劳动力外流,使她们承担了繁重的农业劳作,苦于体力的弱势和乡村人际交往的货币化,她们一方面在农忙季节花钱雇佣工人,另一方面又出卖自己的劳动力以获取现金收入。她们“从早到晚不能停歇,劳动负担尤其沉重。”然而,留守妇女的这些无酬劳动因为无法给家庭带来可观的现金收入,不仅得不到其他家庭和社区成员与外出者的同等认可,就连很多留守妇女自己都产生了这样的认同,即:自己的这些无酬劳动没有多少价值,外出打工获取现金收入才是更重要的。

她们等待着孩子断奶、长大、等老人将来过世,她们寄望于将来的某一天,能够彻底摆脱来自于父权文化和家庭再生产的束缚。然而,如果没有生产体制的彻底变革,不能将家务劳动作为社会生产劳动的一部分,无法对性别不平等的实践和话语进行不断斗争,今天留守妇女的生命历程将不断一代一代地循环下去……

在经济学和政策的相关叙事中,生计压力通常被视为劳动力向外流动的主要推力,为改善生计而流动则彰显了个体农民和家庭作为“经济人”的理性,并且这种人口流动让迁出地的社区和家庭显著分享了中国的发展和快速经济增长带来的好处。然而,当真正深入到这些流动人口背后的乡村和家庭场域来理解农民“谋生”的压力和如何谋生时,则会发现:流动的决策不仅仅是自由“经济人”的理性,背后还暗含着各种结构性力量带来的“无声强制”;为改善生计而流动并没有使绝大多数农村家庭显著受惠于中国的经济增长,反而因此承受着家庭分离所带来的痛苦和代价;生计的压力不仅仅在把可能流动的“剩余劳动力”去农业化,同样也在影响和重构包括留守妇女在内的无法流动的人口的生计行为。

如果不通过深入到留守妇女所嵌入的生活世界去理解其生计压力和生存处境,就很难真正理解这一群体普遍表现出来的一种复杂而又冲突的心理状态,即欲打工而不能的焦灼。为了补充家庭收入,她们渴望作为完全商品化的劳动力加入到务工的浪潮中(76.9%的被调查留守妇女都明确表达了想外出的愿望,7.5%处于外出与留守选择的两难中),但家庭再生产的刚性需求把他们“拴”在了村庄。她们身在村庄,却焦躁不安。事实上在村庄中,这些留守妇女已不再完全安守于传统的家庭角色和分工,而是在丈夫缺位的情况下进行了重新定位和再安排,通过组织和协调有限的资源,发展和建构起自己的生计策略。

(1)阡陌独舞:农业生产女性化与女性去农业化

在传统父权制社会,按照“男耕女织”、“男主外、女主内”的家庭性别分工,男性是农业生产的管理者和主要劳动力,而女性只是配合者。但在中国城市化和工业化过程中,家庭的劳动分工进行了再安排,当男性劳动力已经从土地上脱离,而女性成为农业生产的主要维持者。这种“男工女耕”的性别角色颠覆现象也被称之为农业生产的女性化。那么,在10个调查村,这种农业女性化达到什么程度?如何维持?以及带来了什么后果?

留守妇女在农业生产中的参与

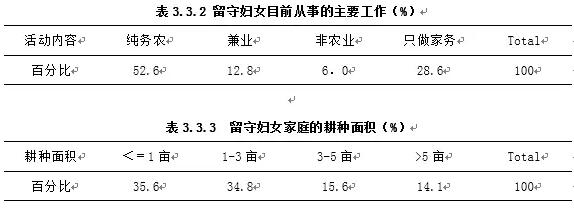

表3.2.2显示了留守妇女参与经济活动的问卷调查结果,从中可以看出:近三分之二(纯务农+兼业)的留守妇女在参与农业生产;有18.8%的妇女在参与兼业或完全从事非农经济活动;近3成多的妇女则只做家务,完全退出了生产领域。后者以生育和哺乳期和照顾幼儿的留守妇女为主。

研究发现,这些妇女多数都有务工经历,由于农业的低收益和耕作劳苦,她们普遍丧失了对农业生产的兴趣和积极性。但尽管如此,大部分长期性留守的妇女还是会坚持耕种一定面积土地,以实现粮食和蔬菜、食用油(主要来自于油菜、茶树)一定程度上的自给。“不种吃什么?”这是经常听留守妇女提到的一句话。在乡村社会,对于祖祖辈辈以耕作为生的农民,守着土地还买粮食吃,实在是一件不太合情理的事。不过调查发现,她们即便耕种土地,耕种的面积普遍也并不大,多数仅限于耕种一点“口粮田”。从表3.3.3可以看出,在仍然从事农业生产的妇女中,多数家庭耕种面积不超过3亩,三分之一的妇女家庭耕种面积还不超过1亩,其中以菜地为主。少数妇女家庭耕种面积较多,主要因为有公婆协助。

而对于那些处于生育和哺乳期的留守妇女来说,一方面生育的刚性需求使她们难以脱身,另一方面她们中的多数原本在外务工,在村庄只是暂时性留守,不久之后还将继续外出务工,这种既疲于照料又临时的留守状态最终使她们放弃了农业生产。还有少数妇女即使留在乡村,职业发生了从农业向非农业的完全转换。

留守妇女在农业生产中遭遇的困境

在河南固始县和新县的调查村,水田主要种植水稻、小麦、油菜,旱地则主要种植花生、大豆等。如果按照传统的耕作方式,这些都是需要劳动力密集投入的作物,特别是在春种、秋收两个农忙时节。尽管家庭的耕种面积多数看上去并不大,上升为主要劳动力的留守妇女普遍在农业生产过程中或多或少都存在困难。访谈过程中,几乎每个参与农业生产的留守妇女都会诉说她们遭遇的各种“苦”。这些“苦”表现在多个方面:

首先是不掌握耕作技术。河南当地的务工历史开始很早,年轻人大多刚从学校一毕业就加入了务工大潮,务工期间也不接触农业,因此相当一部分妇女婚前往往并不会做农活。当她们成家立业、不得不变为农业生产的主力时,则必然要经历一番痛苦的农耕适应和知识、技能的“再社会化”过程。这种情况在40岁以下的留守妇女身上尤其常见。

其次是体力上的弱势。被访的留守妇女几乎一致认为,这种生物特征所导致的女性“吃力”、“干不动”,是“女人干男人活”同男性从事农业生产的最大差别。她们在农作过程中普遍存在搬运的困难:“女人干这些农活,愁的就是自己干不动的活儿,也没有男人帮忙”;“割完的稻谷捆成捆费劲,关键是自己背不起来,都是叫人帮一下,然后自己背”;“到收割的时候,自己是背也背不动,驮也驮不起,只好分少量背,分几次跑”……

不仅如此,参与农业生产的留守妇女还普遍面临劳动力短缺带来的压力,尤其是需要在短时间内密集投入劳动力的农忙时节。问卷调查数据显示,49.1%的参与农业生产的留守妇女都表达了这一困难的存在。在农忙期间,只有8.1%的妇女表示丈夫会专门返乡帮忙。

伴随农村家庭普遍面临劳动力短缺的同时,乡村的人际交往逻辑也日益市场化,留守妇女家庭已经难于通过非货币化的合作和换工的形式来动员劳动力资源。他们要么只能雇工,要么更多依靠留守的家庭成员,如公公婆婆、子女、甚至是娘家父母进行协助。实在没有他人帮助的情况下,留守妇女只能独自艰难应付,身心负担都十分沉重。

问卷调查结果也显示,32.4%的留守妇女在农业生产的一些环节会雇佣商品化的劳动力。而雇工现象的普遍也伴随着传统农村互惠机制的改变。即使在相对封闭、偏僻的新县的几个调查村,非商品化的换工和无偿帮工现象已经越来越少。过去“你帮我一天,我帮你一天”,彼此再搭上一顿饭。但现在开始转变为“你给我做一天,我给你钱;我给你做一天,你也给我钱”,不用复杂地提供烟酒饭菜,直接进行简单的现金交易。这种农业雇工的劳动力价格在60-100元/天之间,通常略低于当地的劳动力市场价格,而女性劳动力的价格又低于男性价格。每个调查村都已经形成了一支稳定的雇工队伍,这支队伍通常主要由家庭劳动力较多或耕种面积较小、劳动力富余的村民组成,其中还包括部分留守妇女。

很多留守妇女在承担家务劳动的同时,还要兼顾农业生产甚至家庭外的各种非农生计活动,从早到晚不能停歇,劳动负担尤其沉重。然而,留守妇女尽管在各种维系家庭再生产的劳动中消耗了大量的时间、精力和体力,却属于无酬劳动的范畴,对家庭的贡献并不具有可见性。当家庭面对强大的生计压力和现金需求,连丈夫都为此常年在外奔波的情况下,留守妇女的这些无酬劳动因为无法给家庭带来可观的现金收入,不仅得不到其他家庭和社区成员与外出者的同等认可,就连很多留守妇女自己都产生了这样的认同,即:自己的这些无酬劳动没有多少价值,外出打工获取现金收入才是更重要的。

(2)“在地农民工”:留守妇女劳动力的“半商品化”

从调查的情况看,很多长期留守的妇女都会在家庭外从事非常多元的非农生计方式,特别是其中相对年轻的、有过务工经历的女性。在农业和家庭副业衰退的同时,以获取利润为目的餐饮、商店、砖厂、纺织厂、鞋厂和其他类型的作坊及中小企业正在村落中心和集镇所在地纷纷涌现。这些非农经营主要由外出打工积累了一定资本的回流务工者和其他不外出的村庄精英发起,雇佣的大多为女性劳动力。访谈发现,有许多留守妇女都短期或长期受雇于当地的这些非农部门。有的留守妇女还把鞋厂、纺织厂、打火机厂等作坊和工厂的活带到家里做。除此之外,不少留守妇女在乡镇或县城陪读的同时,也在打零工或做起了小生意。还有少数留守妇女在丈夫外出后,独自经营起了洗车、餐饮、日用品店等小生意。

案例LW-5:

固始县太平村留守妇女,46岁。丈夫在深圳一家鞋厂打工十余年了。她在家照顾13岁的女儿和70岁的公公。家里的土地在2010年便全部流转出去。在农忙时她就会给村里的合作社当雇工。平时她还在村里的毛织厂里做计件手工活,每天赚20块钱,这个活已经干了四五年。2012年她还到镇上的饭店当过几个月的服务员,“每天烧菜、刷碗,中午去、晚上回,回家之后还要照顾老人和孩子”,这段繁忙的兼业生活让她觉得很疲惫。

除上述非农的务工机会外,相当一部分留守妇女还在进行土地上的务工,即农业务工。其农业务工的机会主要包含两种类型:一种是前面已经提到的,由于家庭核心成员的外出而造成了劳动力短缺,留守妇女和留守老人家庭在一些生产环节普遍存在雇工的需求,尤其是在农忙季节。访谈发现,除少数年轻的生育和哺乳期妇女外(她们之前一直在外务工),几乎所有被访的留守妇女都有过充当农业雇工的经历,雇工内容包括插秧、除草、扛稻包、晒稻谷等,个别妇女还提供机械耕作挣钱。由于农业利润微薄,有些留守妇女甚至还把自己的田地完全流转出去,腾出时间专门充当农业雇工挣钱。另一种则是村庄中一些农业合作社、农业公司和规模化种养殖大户对雇佣劳动力的需求。在新县的刚店村,很多留守妇女还会在茶季被雇佣为采茶工。这些务工机会的背后,事实上也暗含着乡村社会生产关系的变化:出现了一些把农业当成了生意、积极管理劳动过程的、具有企业家精神的“地主”,而留守妇女则成为被雇佣和剥削的农业工人。

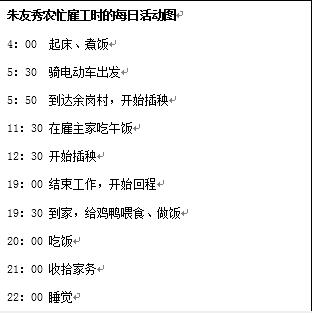

不少留守妇女如同下面案例中的留守妇女,在受雇于他人的同时还要兼顾家庭的照料,每日时间安排满满当当,一天下来身心俱疲。

案例LW-2:固始县太平村某留守妇女的丈夫已在外务工10多年。家里的5亩多田地原先都是她自己种,自2007开始转包给其他村民,后来又转包给了“合作社”。她说,自己家已经没有农活,所以农忙的时候她可以到别的村当雇工挣钱。2012年插秧的季节,她去了余岗村(该镇的另一个村)当雇工,每天的工钱是100元,一共干了15天。但做雇工的这些天,她自己完全没有时间接送孩子和好好做饭,只能让孩子早上自己出门,下午4点半放学回家后,请邻居帮忙照看。她晚上回家后还要做家务,晚饭也是凑合着吃点。她感慨道:“女人做农活比男人更累,因为男人不用做家务,女人却做了农活还要做家务”。

同时还需要看到的是,作为承担家庭再生产的主要角色,在乡村社会并没有发展起社会化的替代性照料服务的情况下,留守妇女之所以能够从事这些家庭外的生计方式,很大程度上归功于家庭的合作。访谈发现,留守妇女的这种生计行动通常都能得到包括丈夫、公公婆婆和子女在内的家庭成员的认可。他们会通过合作的方式,比如在妇女外出时帮助承担家务、照料孩子,尽可能为这些妇女寻求货币化收入创造条件。

我们注意到,常常有留守妇女在表达完自己当前的艰难处境后,接下来会说的话是:“等孩子大了就好了”、“等孩子断奶就好了”,“等老人将来过世了,我就出去”……这样的表达意味着,她们仍然寄望于将来的某一天,能够彻底摆脱来自于父权文化和家庭再生产的束缚,通过外出实现自身劳动力的彻底商品化,或者即便留在乡村,也不用再留守。带着这种希望,在此之前或短或长的岁月中,即使再苦再难,她们都会继续为了家庭的整体利益隐忍和坚守。的确,当中的很多妇女还没等到孩子真正独立就向城市进发了,不少妇女甚至在孩子刚过或没过哺乳期,就迫不及待地出去了(在固始县前楼村的村干部访谈中发现,该村的很多年轻妈妈们在孩子刚满月就离开了)。然而,将来她们真的就能彻底从父权制和母性主义规定的这种家庭角色中解脱了吗?如果把视线投向纵向的时间维度,浏览一下留守妇女的家庭生命周期和个人生命历程,会发现如果农村这样的流动持续,一个农村女性一生中可能要经历数次留守的循环:外出务工不久后结婚成家,要从城市回来生孩子、养孩子;中间再次出去务工后,很可能因为孩子教育、老人照料的又回来留守;等孩子终于长大成家后,孙辈的出生和抚育又一次需要他们留守……如果再把其生命历程往回追溯和往后延伸,还会发现:她们中的相当一部分曾经是留守儿童,未来还将是留守老人,并且可能一直持续到生命终止。再横向地看,即使现在已经在外务工的女性,也很容易因为家庭生命周期中某个再生产的需要而回来留守。这么说来,对农村人口流动的各种结构性压制如果不能真正去除,那么这些农村女性在其生命历程中不断被留守,似乎就成了宿命。