中国农村没人种地是伪命题?——与吕德文先生商榷

来源: 读者投稿 发布时间:2016-06-06 阅读:2844 次

食物主权按:5月29日微信公众号“人民日报经济社会”首发报道《告诉你一个真实的中国农村——谁在种地?谁来种地?》。5月31日《环球时报》发表了吕德文的评论,题为《中国媒体都在担心农村没人种地?根本就是伪命题!》。吕德文的文章有几个要点:

一、自2004年来我国粮食生产实现12年连增,粮食安全总体乐观;

二、由于农业生产技术和机械化程度大幅度提高,老人农业的现状并不会影响粮食生产;

三、近年来农村耕地大规模土地流转为青壮年从事高效农业创造了条件;

四、以代际分工为基础的半工半耕’是当前我国重要的社会制度,它让城乡二元结构转化为家庭制度的一部分,让农村家庭既享受工业化带来的好处,又可以在农村低廉地实现家庭再生产。

民以食为天,粮食安全一向是我国的基本国策。在城市化、工业化、全球化的今天,谁来种地、如何种地是影响农村发展格局的基本问题,也是社会发展的基础问题,还是涉及国家稳定的战略问题。这个问题是否需要关注,是否需要反思,下面让我们用事实来检验一下。

1. 用事实来检验,中国粮食安全吗?

官方数据显示,中国粮食产量一直在增长,目前已经超过6亿吨。以2012年为例,当年粮食产量是6亿吨,进口1.2亿吨(包括谷物、大豆、植物油等间接粮食进口),因此2012年粮食自给率为83%。然而,有两点值得注意:

一,进入新世纪以来,粮食进口量也基本上逐年增长,而且增速可观。海关总署数据显示,2015年我国进口粮食12477万吨,与上年同比增加了24.2%。目前进口的态势没有消退迹象,这不值得关注和警惕吗?

二,官方粮食产量的数据本身也需要关注和警惕。根据经济学者许准等研究[1],在人民公社时期,全国粮食产量依靠基层集体进行直接产量统计,而分田到户后,此路不通,因此粮食总产量的计算依靠全国抽样统计粮食的亩产量和全国上报的粮食播种面积(粮食总产量=单位粮食产量X粮食播种面积)。问题在于,“地方部门既没有意愿也没有能力去真的每年量度实际的播种面积,所以往往是按旧的数字上报,甚至是直接弄虚作假。在国家从本世纪初开始有了对粮食耕种的补贴之后,这个作假的动力是更加充足了。”

在核实中国粮食产量上,许准等另辟蹊径,通过粮食的各种最终用途来反推实际粮食产量,测算结果是:“中国的粮食产量在近10年实际上是陷入停滞了,艰难维持在5亿吨左右(而不是增长到了6亿吨)。” 根据这一测算结果,中国粮食自给率已经跌破80%。

三农学者胡靖指出,“中国粮食进口量的增加,说明中国粮食生产潜力、能力都在同时下降。[2] 中国农业并非某些领导说的“在农业发展最好的阶段”,而是“问题多多、非常严重”。 反思中国粮食安全问题,需要反思中国的发展模式,尤其是以“耕地换发展”的发展捷径。自1992年以来的20多年里,全国消失的2亿多亩最优质的耕地被“摊大饼”式的城市发展所吞没,成为“耕地换发展”的牺牲品。随之牺牲的是粮食安全。天府之国的四川省是国家指定的粮食主产区,可是在“耕地换发展”的驱动下,如今四川省的粮食不仅不能自保,每年还有500万吨的缺口!以“耕地换发展”的趋势还在蔓延,粮食“主产区”的粮食输出能力都在下降,而不是上升。实情如此,难道我们还不应该关注和反思中国的粮食安全吗?

2. 是消极接受老人农业,还是积极呼吁农业绿色转型?

目前中国农村大约有70%的耕地由农民自主耕种(30%已经流转),其中主体是老人农业。中国面临老人农业的问题,这是不争的事实。尽管规模小,但是中国的老人农业也是农药化肥堆积的化工农业,这也是事实。吕德文认为,既然有现代农业技术和机械化, “弱劳动力”从事农业并不影响粮食生产。是否影响粮食生产,要调查一下粮食是如何生产出来的。

根据《农村绿皮书:中国农村经济形势分析与预测(2015~2016)》[3] ,在过去十年里(2005-2014),我国农作物播种总面积只增长了6%,然而化肥的施用量增加了1230万吨,增长26%,11个粮食主产省区化肥施用也大幅增加。中国平均化肥施用强度已经是国际公认安全上限的1.61倍。据农业部统计资料:我国年化肥施用量占世界的35%,相当于美国、印度的总和。根据《全国土壤污染状况调查公报》(2014),全国粮食主产区中,只有黑龙江一省化肥施用量低于国际公认的安全标准。最近9年(2005-2013)来,我国农药施用量增加了34万吨,增长23%。

农药化肥的施用看起来如此不合理,如此超标,《农村绿皮书》批评说中国农业“任性”,中国农民“任性”。说中国老农“任性”,这本身恐怕是一个任性的说法。更合理的解释是:长期以来,国家放弃了城乡统筹的国民经济,中国老人农业无奈于农业市场化压力,追求作物产量,形成了对化肥、农药的依赖,涸泽而渔,不断地给土地服用兴奋剂、用毒,把土地养出了 “毒瘾”。土壤一旦有了毒瘾,除非壮士断腕猛回头,否则不管谁来种地都将陷入这一魔咒,都不愿意支付给土地戒毒的代价。但是不戒毒也是有代价的,全社会在承受农产品不安全的代价,越是基层的百姓,所付出的健康代价越大。

老人农业既是依赖农药化肥的化工农业,但老人们也是这一农业模式的受害者。植物学家蒋高明在他家乡观察到,“农民容易满足,他们感觉科学技术解放了他们的劳动力,但他们不知道的是……那些能够让他们省力气的科技发明,会把他们送到医院里去” 。[4]

风物长宜放眼量。对待农业不能做减法,不能把农业仅仅简化为产量,而是要看到农业的多功能性,看到农业既要产量,也要包括多样化、食品安全、生产者和消费者的健康、文化传承、生态多样性和可持续性。因为几十年来对农业只作减法的短视行为,我们的社会已经遭到自然辩证法的报应了。

粮食生产和粮食安全既是谁来种地的问题,也是如何种地的问题,两者彼此关联。恢复农业的多功能性,这本是“三农”的应有之义。面对老人农业,是消极地听之任之,呼吁政府和社会无所作为,让农业继续沦为夕阳农业、化工农业,还是既雨绸缪(我们已经没有资格说未雨绸缪了!),呼吁有所作为,突破目前范式,构建农业的多功能性?

《农村绿皮书》提出把农业绿色转型发展提升为国家战略,这是有远见、有所作为的倡议。如果能够坚持农民主体性、鼓励农业合作化,那么农业的绿色转型能够惠及城乡,恢复生态环境的可持续性,造福当代和后代,这才是长治久安的方向。而农业的绿色转型离不开农民的更新换代,离不开农民的知识化,离不开农民的“老中青”结合。“老人农业”已经影响了中国农业生产,更不能适应农业的绿色转型,是呼吁改变的时候了。

3. 土地流转到谁的手中?

吕德文在文章中乐观地认为,农村1/3土地的流转可以为一部分青壮年成为“中农”和新型农业经营主体创造条件。无疑,该文正确地点出了土地流转的一个目的——促进土地规模经营。但它没有说明是,这“一部分青壮年”是谁?或者谁最有可能成为这里所谓的“中农”和新型农业经营主体?当然,该文在这里怀念的无疑是1990年代后期和2000年代初期兴起的“自发流转”土地的“中农”。但事实是,随着土地流转费用的高涨以及农业生产集约化、机械化程度的提高,想要成为所谓的“中农”和新型农业经营主体,没有一定的经济实力恐怕是不行的。再加上政府对资本下乡的推动,大部分土地事实上都流入了各类大户和工商业资本之手。

虽然没有准确的全国性统计数据,但我们也可以从农业部经管司对于耕地流转状况的官方报告来看下。2013年,全国土地流转总面积3.41亿亩,其中60.3%流入农户(比上年下降4.4%)、20.4%流入合租社(比上年上升4.6%)、9.4%流入企业(比上年上升0.2%),还有9.9%流入其他主体(比上年下降0.4%)。2014年,全国土地流转总面积4.03亿亩,其中58.4%流入农户(比上年下降1.9%),21.9%流入合作社(比上年上升1.5%),9.6%流入企业(比上年上升0.2%),还有10.1%流入其他主体(比上年上升0.2%)。

表1 全国土地流转流入主体分布表

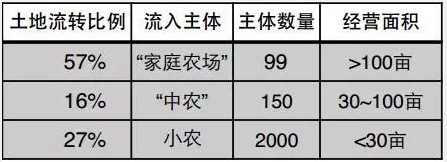

表面上看起来似乎土地大部分都是流入农户之手,但这里所谓的“农户”有多少是经营面积在30亩以下的小农户,任何做过农村调查的人都心知肚明。以安徽一个农业乡镇为例,该镇5.8万亩土地中,57%流入到99个所谓的“家庭农场”手中(面积都在100亩以上),约16%的土地在约150户“中农”手中(面积在30-100亩之间),而剩下的约27%的土地才是在约2000户小农的手中。所以,事实已经很明显,全国大部分土地实际上流转入大户和工商业资本之手。

表2 安徽某农业乡镇土地流转流入主体分布表

而吕文的错误实际上就在于用理想代替现实——对于自发流转土地的“中农”模式的怀念与呼喊已经被政府和资本联手打碎。这一现实,在诸多学者对“中农被排挤”的哀叹中就已经体现出来。

4. 何种“半工半耕”方能真正造福农民?

将农村部分劳动力从农业领域转移出去,这是农村得以发展的必经之路。“半工半耕”不是今天才有的,实际上从毛时代到现在,可以说中国经历了三次“半工半农”的模式,相比过去,今天的城乡分割、家庭离散的“半工半耕”模式是最恶劣的、社会发展代价最大的一种。

人民公社时期,国家秉持“以粮为纲,全面发展”的农村发展路线。当时,一些农村地区已经开始了工、农业两条腿走路的尝试,以实现农村社区内部的工农业之间的循环共享、促进乡村工业化的发展、鼓励农民离土不离乡。在《雾霾作证:我们怎样失去了毛氏工业化道路》[5] 一文中,作者老田借张文木教授的回忆展现出人民公社时期乡村工业化的景象:“北京郊县的农村与城市中间的工厂进行联合是非常普遍的,自己公社所办工厂里头就有两个城市工厂派来的技术员帮助把关,城乡协作发展工业是一个显著的现象。”毛泽东用“农林牧副渔,工农商学兵”十个字勾勒出了中国农村未来发展的方向,在这一设想中,乡村社区内部的“农工商”并举的模式将成为农村发展的牢靠基础。

在改革开放前期,公社时期的“社队企业”变身为乡镇企业。在发展高潮期的1988年前后,乡镇企业创造了离土不离乡的就业机会,一年达1700万到1800万,远高于现在一年的城镇新增就业机会。改革开放前期的乡镇企业仍然具有集体所有的性质,温铁军指出,前期的乡镇企业把提供社区就业和乡村福利作为首要的两个目标,追求利润位列第三。[6] 然而,改革开放中,国家放弃了城乡统筹的国民经济,没有把乡镇企业的可持续性纳入长远的发展战略和规划。于是,改革时代的后期,大量乡镇工业经历了私有化和倒闭,农村只剩下土地与农业,工业再次被集中在城市,农民只能涌入城市。

中国当下城乡区隔式的“半工半耕”模式正是中国经济与世界资本主义秩序接轨的产物。这一发展模式使农村家庭付出了特殊而巨大的社会代价,使得中国具有举世无双的庞大留守儿童群体。2013年,全国妇联的《我国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告》[7] 显示,全国农村留守儿童数量超过6000万,超过农村儿童的三分之一,占全国儿童的五分之一。较之城市,农村为进城务工农民提供了“低廉”的家庭再生产成本,但是,也正因为这份“低廉”,农村家庭往往付出了更大的代价。2015年震惊全国的贵州毕节留守儿童自杀事件正是这份“廉价”导致的恶果。在新闻报道的少数事件背后,全国妇联的报告指出,“农村留守流动儿童问题具有长期性、复杂性和紧迫性”。

与毛时代和改革开放前期的“半工半耕”模式相比,当下的“半工半耕”模式不仅没有优越性,而且代价巨大。农村失去了乡镇工业化,农村家庭付出了妻离子散的代价,农村的下一代付出了难以言说的成长之痛。

不如试想,在地的工业能为农民提供足够的就业机会,无需背井离乡,也不再妻离子散;由国家和社会全力扶持农业的绿色转型,使得绿色农业既能给农民带来合理的收益,也惠及消费者、发挥农业多功能性;农村居民安居乐业,本地的学校能为孩子提供良好的教育。这不才是社会主义新农村应有的蓬勃生机么?!