为何产业化发展模式难让农民脱贫?--凉山彝族苦荞产业发展的故事

2015年8月,凉山彝族小学生木苦依伍木写的作文《泪》在网上热传,被网友称为“最悲伤的作文”。 父母的相继病逝让木苦依伍木姐弟仨成了孤儿。作文以简单平实的语言传递了女孩心底无尽的悲伤:“饭做好,去叫妈妈,妈妈已经死了……课本上说,有个地方有个日月潭,那就是女儿想念母亲流下的泪水” [1]。

20世纪90年代以来,凉山的贫穷、毒品、艾滋病、孤儿成为了瞩目的社会问题,“最悲伤作文”的出现重新引发了社会各界对凉山彝族贫困问题的关注与热议。中国政府自20世纪80年代末如火如荼地开展扶贫运动[2],对“老少边穷”地区投入数额巨大的扶贫款[3]。可是今天为什么凉山还是贫穷落后,其原因在哪?如今政府更是提出了“全面消除贫穷”的决心与目标[4],检视贫穷问题尤显其现实的意义。

一、农业产业化扶贫实践:龙头企业成扶贫“龙头”

1979年的农业改革以家庭联产承包责任制取代了之前的集体农业,形成了农村社会小农经济的局面。然而个体小生产日益显现其局限性,农村经济增长低缓。政府亦将小农生产看作农业发展的障碍,决心以现代化农业改造小农经济。通过龙头企业来实现农业产业化经营被作为了促进农村经济发展的重要手段,即将分散的农户生产与加工、销售进行纵向整合,以此为农户带来市场机会,让农户从商业种养中增收,从而带动农村经济的发展。自20世纪90年代以来政府开始扶持龙头企业,截止2013年,龙头企业已有12万家,40%的农户为之覆盖。

引入市场往往被看作促成经济活力的通途,然而作为原料的提供者,农户是否可以与企业实现双赢?依靠市场经济的手段能否脱贫致富?还是会进一步让财富分配不平等,加大贫富分化?

凉山州苦荞常年种植面积在90万亩以上(《凉山彝族自治州志:1991~2006》,2011:676),年产量10万吨[5]。苦荞产业在2008年后迅速发展。成为当地重要的农业产业。到2014年仅在西昌市注册的苦荞公司就有48家。地方政府决心把凉山打造为“苦荞之都”,由州农业局主持成立了由企业组成的苦荞协会,并协助企业对外宣传及开拓市场,推动行业的发展。在推动产业化的过程中,地方政府采取的发展策略是“招商引资”,与“科学技术”和“民族特色文化”相结合,具体是通过扶持龙头企业为农户的苦荞产品开辟市场渠道。

王先生的新绿苦荞厂是贫困县万格县农业产业化龙头企业,是地方政府的扶持对象。该公司的成立总计得到了政府将近175万元的补贴,从而解决了高资本投入后资金周转的瓶颈问题,此外,企业享受了优惠土地价、低息贷款、低税收扶持。新绿公司在当地逐渐取代了地方粮站和中间粮商的位置,成为苦荞市场的主要力量。新绿公司并且陆续承担了一些政府产业扶贫项目的实施。

2014年新绿公司牵头实施了一个“产、学、研”结合的“富民强县”政府科技项目,以“公司+农户+基地+订单”的方式推动“苦荞产业化发展”,并推进“苦荞的科学种植”,合作单位包括了某大学和某科技单位。根据王先生的讲述,项目资金使用情况是这样的:资金85万全部拨给了新绿公司,王先生分别付给合作的两个单位各12万,作为科技指导费、培训费支出,新绿公司则支配其余的61万。项目实际支出包括在村里基地上做了一个大广告牌,花费了一万多元;此外,给一些农户免费发放肥料和种子,也花费了1-2万元。

项目制作为政府进行资源再分配的手段受到了学界的关注。(渠敬东,2012)但在不改变现行农业生产方式的情况下,它能够在多大程度上解决家庭农业的困境?小农经济贫困的重要因素在于其进行合理农业生产的能力,而当前主推的农业产业化强调的却是市场,市场分配的逻辑,只能进一步强化资本的支配。

二、跟苦荞农户算一笔账:每亩负收益237元!

拉莫村处于山间的一个平坝,海拔2600多米。当地主要作物为马铃薯和苦荞[6],两作物轮作,由于海拔较高,玉米的产出低,因此玉米只是少量种植,此外种些燕麦、圆根(芜菁)、绿肥、少量杂豆、蔬菜。

我经一位朋友介绍,认识了尔洛一家,并与他们一同到地里栽种苦荞。当地4月种苦荞。生产以亲戚邻居之间的帮工方式进行。地里,尔洛在前面扶犁吆牛,其他三人依序跟在后面往犁沟里放种子、洒磷肥和农家肥,等尔洛犁第二道沟的时候,翻过来的土就把前面沟里的种子覆盖上。

这几年一些家庭开始使用微耕机,效率要高些,但很多村民认为家里耕地不多,又有季节性的休耕,投资了农机却利用率不高。同时人力的节省对他们来说不是最重要的问题,重要的是限制现金的支出。买微耕机需要一次性拿出6000元,这对当地大部分家庭来说是难以办到的,并且使用微耕机需要花钱买燃料。休息的时候,尔洛坐在地边叹气,“办庄稼只能解决吃饱问题,然后卖一点出去得明年的肥料钱,没得干头,不如打工”。我便和他一起算了算种植苦荞的投入与收益。

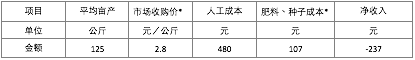

2015年苦荞原料市场收益

注1:苦荞的市场价格变化:2001年1.4元/公斤,之后几年维持在2.2-2.8元/公斤,2014年升到历史最高价3.4-3.6元/公斤,2015年又跌至2.6-2.8元/公斤。

注2:每亩投入种子4元×8 kg;磷肥50元×1袋(50kg);尿素2元×5kg;杀虫剂15元×1瓶;农家肥成本没有计算在内。此外,一些家庭的机械耕地成本没有计算在内。

数据来源:实地田野调查。

由上表可以看到,苦荞这种“原生态、绿色”作物的种植收益是负收益237元,种植者的收入甚至得不到起码的劳动力再生产成本补偿!尔洛抱怨的“办庄稼不如去打工”,正形象地说出了这样的一个事实:很多时候农产品在市场中受到的价值掠夺比打工所受的剥削更深重。农业经营正如村民所描述,能保障的只是有粮填饱肚子,现金收入则非常有限。

然而今天即便身处深山的农村家庭其日常生活的现金需求也在日长,他们必须兼以外出务工,才能应对买肥料、看病吃药、下聘礼、受教育等基本生产和生活开支。然而临时工收入低下,而彝族农民在劳工市场中由于多种因素更是受到了多重的剥削(刘东旭,2013;吉吉衣石,2013)。尔洛在2009年跟工头出去打工收入只有3元/小时,大儿子现在是10元/小时,而且工作并不稳定,没有活儿的时候就没有收入。事实上,农业收入加上务工收入都难以让当地家庭获得现代生活的基本所需。贫穷如影随行。少数人铤而走险,“提着脑袋”去贩毒,进而让更多人吸毒成瘾,甚至患上艾滋病。(刘绍华,2015 [2010])一些家庭如网上谴责的那样“生了孩子不上学堂,却让他们去放牛放羊”,自甘“堕落”,放弃对现代化生活的追求。坚强的家庭则采取尔洛家的策略,精打细算,尽力减少现金支出,能够用劳动解决的就不去花钱。这种以贫穷为代价的“自我剥削”生存策略在市场经济学观点看来却是小农经济“市场竞争力”的体现。

三、谁剥夺了农民的生产力:与集体时代的对比

黄宗智(2008)提出中国“人多地少”的现实条件下农民“不充分就业”是小农家庭贫困的基本原因。然而其中的悖论在于:一方面,小农家庭苦于土地资源匮乏没法开展更多的经济活动,正如拉莫村的情况,村民春种秋收,农活一年加起来大概忙3—4个月,其余时间大家只能闲着晒太阳,外界将这种状况指责为“懒”;另一方面,农业改革后大部分家庭面临了劳动力不足的困境,迫使他们减缩农业经营范围,尤其随着近二十年来大量的外出务工更加剧了这种态势。换言之,当地同时出现了“劳动不充分”和“劳动力不足”的矛盾现象,人闲着却又因“人手不足”而无力充分利用现有的资源去开展更多的农业生产。这种矛盾却正是小农经济的生产组织方式的结果。

可与之比较的是集体农业时期的生产实践。那个时期凉山地区开展了复种制度和综合性农业经营,通过提高土地利用率、多样化经营、农业资源循环利用等措施来提高全年的农业产值。

根据村民的追述,20世纪60-70年代当地开展过十多年的大、小春生产,实行两年三收的耕作制度:大春作物马铃薯和荞麦,小春作物小麦(当时亩产150-200公斤)和花麦,第二年5月收割小麦后由于来不及种大春作物,就种上夏播作物蚕豆。两年三收无疑能够提高农业的全年总收入,并且豆科的种植能够固氮,有利于地力的恢复。

然而分田到户后,土地不能统一调拨安排,没法解决土地分割后的灌溉问题(种小麦需要灌溉),一些家庭的耕地离沟渠远,没法实现灌溉,离沟渠近的则可能因为上面的家庭不想种小麦,不放水,下面的就没法灌溉。加上家庭劳动力有限,而小麦需要更多的劳动力投入。这些因素使得小麦最终被放弃。事实上,个体家庭在资本、人力、技术、土地的制约下,作物种植的种类被减少,而经济作物的种植亦困难重重。

集体经济时期通过完备的农业技术推广系统(吴国宝,2000:181),在组织成员实行分工协作的基础上,兼顾了畜群放牧、耕种以及发展经济作物,一些地方还利用地方资源发展起村集体的小工业。而现在以单个家庭的劳动力要同时兼顾放牧和耕种变得不现实,村民只能放弃羊群,限制圈畜,甚至减少耕种。放弃畜牧不仅减少了农业生计来源,削弱抵御风险的能力,并且使得循环农业生态系统难以为继。过去土地肥力主要靠猪羊粪与苦荞秸秆、松针栎叶混合发酵后的农家肥,现在只能越来越多地依靠化肥投入。农业的综合经营无疑对农业资源的配置利用是最合理的,而农业改革后随着生产组织方式以及生产条件的改变,这种生产实践便难以实现。

四、百元一盒苦荞茶,彝族农户却亏本:谁得了利润?

企业对苦荞产业的支配力量在掌控苦荞的加工环节后便形成。在这种经济结构下,农户只能是单纯的原料提供者,被排除在分享市场利润之外。当企业的苦荞产品在市场上以高级保健品的昂贵价格出售,农户的原料却只能与低廉的粮食作物价格看齐。

2013年,我到昆明和西昌等地进行市场调查。在苦荞茶专卖店里,一盒高档的450g苦荞茶标价近千元,中低档的也要近百元至数百元。有的企业门店在旅游旺季的月利润高达10万元。随着行业竞争加大,苦荞产品价格相应开始下行,并且这两年受到中央反腐倡廉政策的影响,高档礼品销售受挫,但2015年苦荞的大众产品450g售价仍是数十到数百元。对于企业来说,苦荞原料成本在苦荞茶生产成本构成中只占了很低的比例。廉价的原料与售价昂贵的“绿色保健品”之间的巨大差额为企业带来了丰厚的利润,吸引了越来越多的投资者参与到这个行业。企业抱怨原料供应紧张,要各显神通去“争抢”苦荞原料。

企业即便缺少稳定的原料来源,但也并不愿意自己涉入种植。其原因是显而易见的,苦荞的种植成本高于它目前的市场价格,如果企业自己经营,他们还需要额外增加土地租金、劳动管理成本、资金积压,以及承担生产风险。而通过市场交换,企业不仅无须负担这些成本,还可以以低于种植成本的价格买入原材料。换言之,市场机制使得资本得以合法侵占农民的劳动剩余,并且转嫁风险。

对于农户来说,承担自然风险和市场风险是常态:2014年天气早期干旱而后期雨水过多导致了苦荞减产,相应带来市场价格的上涨;2015年农民看到上一年苦荞价格好,便增加了种植量,加上周边云南昭通、贵州等地也增加了种植和供应,造成了价格大跌。但即便企业获得了廉价原料,却仍然要想方设法地减低购进成本,以追求最佳增值。对于直接送来工厂收购的农户,企业限定了收购的时间——在1—2月进行,因为这段时间天气干燥,粮食脱水量高。企业并且通过建立周边地区和省份的供应渠道,来维护稳定的原料供应,同时达到压抑本地苦荞的价格上扬的目的。近两年一些企业不愿意继续投身工业生产,转而专注于“做市场”。这些公司在市场上接到订单后,就安排到苦荞加工厂进行生产然后贴上各自公司的品牌。这种情况使得苦荞的收购和加工出现了集中化的趋势,甚至形成了地方垄断性的苦荞市场,从而增强了工业企业对原料的吸纳能力和价格控制力量。

对于农户来说,他们的农业收入不仅受到本地中间商和工业企业的利益挤压,还受到国家政策的左右,以及国外强势资本的利益争夺。

2015年,在低价进口粮食的压力下(这里面当然也有其他因素的影响),国家下调了玉米收储价,导致玉米市场收购价大跌,由原来的2元/公斤跌至1.4—1.6元/公斤,使玉米种植户受到重创。同时大宗粮食价格下跌对其他小宗粮食的价格起到拉低的效应。随着玉米价格下跌,各类农产品价格也纷纷下跌。其基本原因在于,农户在减少玉米种植而加大其他作物的种植面积时,必然增加了后者的市场供应量,从而使得价格下跌。反之亦然,如果玉米价格高,则苦荞等农产品价格在大方向上也会随之上升,否则农户就会改种玉米,而放弃苦荞。这样一来,玉米在粮食市场上实际扮演了价格定位器的角色。国家完全可以通过玉米价格来调控其他粮食作物的价格,以此达到维持廉价粮食和工业原料的目的,从而助益工业生产的成本降低,促进经济增长。如此,对农民的利益侵占便制度化了。

然而,对农民生计形成破坏力量的却是全球化资本主义经济。在全球化的市场经济下,国内的小农产品不可避免地要与其他国家的劳动时间投入低的工业化农业产品竞争,并且发达国家的农业经营能够得到更多的政府补贴和支持,受到补贴的农产品能够以更低的价格出售,这迫使我国农产品价格也要与之看齐,受其限定。这种情况下,小农产品往往只能以低于其实际劳动时间的价格出售。在这过程中,世贸组织(WTO)往往成了国际资本的通行证。2016年,美国向世贸组织起诉中国对三大主粮的补贴不符要求,目的是为了增加美国农产品对中国的出口量。(高攀、郑启航,2016)

五、产业扶贫不能解困,出路在于集体化

以龙头企业为主导的农业产业化发展模式显然没有如政府所预期的那样“带动农户发展”,却是企业通过市场交换实现对农户的劳动剩余的掠夺,成就企业的资本积累,剥夺农户自身的发展机会,两者的贫富差距日益扩大。虽然政府扶贫同时致力于当地的修路通车,并以项目发放补助等方式来减轻农民的负担,试图以二次分配的方式来缩小贫富差距,然而在某种意义上二次分配只是巩固了农民的附属位置,却助益了资本以更低成本、更有效的方式进行积累,以致一些学者批评这是以发展的名义使得农民成为资本的附属。

农户不仅在流通领域受到工商企业的利益侵占、中间商贩的利益挤兑、国际资本的利益争夺、市场结构的限制(陷于增产与过剩的环回),同时其本身的生产组织方式是制约发展的重要因素。在20世纪80年代集体经济解散后,彝族农户转向了从传统的家支组织寻求生产生活上的联合互助,且的确在人情网络的支持下实现了一定程度的生产力提高和社会保障,然而这并不能解决个体经营所面临的更多问题,更没法在简单互助中谋求进一步的发展。政府主推的农业产业化模式却更多地强调为农户创造市场机会,不仅无力解决家庭农业生产上的困境,并且进一步强化了资本对资源和财富的支配。可供借鉴的是集体农业时期的生产实践,在土地的统筹利用、经济组织成员的分工协作的基础上,开展多样化、综合性的农业经营,包括利用地方资源发展村集体小工业,并通过公共积累提供社会保障,以此让劳动者成为发展的主体。

注释:

[1] 详见《“泪”世界上最悲伤作文——出于大凉山小学四年级彝族》,2015,搜狐网,

http://roll.sohu.com/20150804/n418155329.shtml

[2] 1986年全国六届人大四次会议审议通过将扶持老少边穷地区发展列入“七五计划,随后成立扶贫工作领导小组。

[3] 参见国务院新闻办公室,2001,《中国的农村扶贫开发》,中华人民共和国外交部驻香港特別行政区特派员公署网站http://big5.fmprc.gov.cn/gate/big5/www.fmcoprc.gov.hk/chn/xwfb/zfbps/t55540.htm;

邱荔,2015,《5年投入276亿,凉山为何还是穷》,凤凰网,http://news.ifeng.com/a/20150807/44372483_0.shtml

[4] 参见《让全体中国人民迈入全面小康——以习近平同志为总书记的党中央关心扶贫工作纪实》,2015,人民网,http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2015-11/27/nw.D110000renmrb_20151127_1-03.htm

[5] 数据由凉山州农业局工作人员和农科所工作人员提供。

[6] 当地人用汉话称苦荞为荞子,马铃薯为洋芋,芜菁为圆根。

参考文献:

《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》,1998;《中国农村扶贫开发纲要2001-2010》,2001。

中国社会科学院、国家统计局,2014:241

高攀、郑启航,2016,《美国就中国农产品关税配额政策向世贸组织提起诉讼》,新华社,12月16日 ,

http://news.xinhuanet.com/world/2016-12/16/c_1120132581.htm

《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》,1998,人民网,10月14日,http://cpc.people.com.cn/GB/64162/71380/71382/71386/4837835.html

《关于大力支持国家扶贫龙头企业发展的意见》(国开办发[2005]19号),2005,中国国际扶贫中心网,

http://42.96.188.233:8003/zggjfpzxnj/2010njzw/flezyzcwjhbfpgzwj/382578.shtml。

黄宗智,2008,《中国小农经济的过去和现在——舒尔茨理论的对错》,载《中国乡村研究》第6辑,福州:福建教育出版社,第267—287页。

吉吉衣石,2013,《彝族临时工打工生活的福与殇》,载《凉山民族研究》第23期。

凉山彝族自治州地方志编纂委员会(编),2011,《凉山彝族自治州志:1991~2006》,北京:方志出版社。

凉山彝族自治州地方志编撰委员会(编),2002,《凉山彝族自治州志》,北京:方志出版社。

刘东旭,2013,《流变的传统:珠江三角洲地区的彝人家支再造》,载《开放时代》第2期。

刘绍华,2015[2010],《我的凉山兄弟: 毒品、艾滋与流动青年》,北京:中央编译出版社。

农业部,2000,《2000 中国农业发展报告》,北京:中国农业出版社。

农业部农业产业化办公室、农业部农村经济研究中心(编),2012,《“十一五”农业产业化发展报告》,北京:中国农业出版社。

渠敬东,2012,《项目制:一种新的国家治理体制》,载《中国社会科学》,2012年第5期。

全国人民代表大会民族委员会办公室,1957,《四川省凉山彝族自治州彝族社会调查》。

吴国宝,2000,《中国农村扶贫开发对可持续发展的影响》,载《中国农村发展研究报告》,第178-192页。

中国社会科学院、国家统计局,2014,《农村绿皮书:中国农村经济形势分析与预测(2013—2014)》,北京:社会科学文献出版社。

《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,2015,人民网,http://politics.people.com.cn/n/2015/1208/c1001-27898134.html

《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》,2001,新华网,http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2005-07/19/content_3239424.htm

文章来源:《开放时代》2017年第2期,本文为原文节选。

原文标题“农业产业化发展与凉山彝族农民的贫穷——对凉山州苦荞产业发展的考察”