载畜量不减反增,草原生态补偿机制缘何失灵?

来源: 食通社KnowYourFood”微信公众号 发布时间:2018-10-06 阅读:3538 次

食物主权按:

在牧区,草场保护和牲畜控制有三个实现机制:自然灾害(自然选择)、市场行情、以及社区的共同管理。其中,最后一个机制最为重要。社区集体的共同管理能有效控制外来畜户,由于牧民共同利用草场,外来人即便想来租用,也很难找到对接的个人。整个牧业社区的集体行动保证了草场的合理利用和草原生态的平衡。

然而,从2011年开始,政府提供的草原生态补偿是补偿给牧民个体,而不是集体。因而,很多无畜户和贫困户拿到补贴后离开牧区,退出畜牧业,外来畜户进入,打破了原本的共同管理边界;而中等户和富裕户认为这种状态不公平,因此不断增加自家牲畜。正是因为打破了集体的边界,扰乱了原有生态系统的运行机制,政府补贴适得其反,使得牲畜数量无法控制,公地悲剧随之产生。

主讲学者:张倩,中国社会科学院社会学研究所农村环境与社会研究中心副研究员,北京大学环境科学博士,主要研究方向为自然资源管理和环境社会学,调查研究多集中在草原牧区。

讲座现场|摄影:金菊

禁牧之后,牲畜数量不降反升

中国社会科学院社会学研究所农村环境与社会研究中心副研究员张倩以内蒙古中南部的G苏木(原编者注:苏木,源自蒙古语,是一种高于村级的行政区划单位,相当于乡)为例,对草原生态补助奖励政策的实施情况进行了调研。这里是首批被纳入禁牧政策调整的地区,有52万亩草场,9个嘎查(原编者注:内蒙古自治区特有的一种最小的自治单位,其行政职能与村相同,管理机构为“村民委员会”)。当地牧民不到700户,共约1700人。

按照我国的草原生态补助奖励政策,牧民家庭依照所在区域的草原退化程度不同,被分为“禁牧户”和“草畜平衡户”:禁牧户要求每户牲畜数量不超过25个羊单位(也称绵羊单位)以满足自家食用的用途。为了更准确、直接地体现牲畜数量,管理部门根据牲畜食草量,将大畜(牛和马)折合为绵羊计算,在本案例中,牛被折成5个羊单位,马被折成6个羊单位。草畜平衡户每亩草场允许保留1个羊单位。

政策补贴标准也相应分为两类:一是禁牧户标准(6元/亩),一类是草畜平衡户标准(1.71元/亩)。(原编者注:补贴和奖励标准经过第二轮提高,到2016年达到禁牧户7.5元/亩,草畜平衡户2.5元/亩)

名词解释:草原生态补助奖励政策

我国的草原生态补助奖励政策是从2011年开始正式推出的,设定每五年为一个周期,现在是第二个周期(2016-2020)。草原生态补助奖励政策的措施主要有三个方面:

第一,对生存环境非常恶劣、草场严重退化、不宜放牧的草原,实行禁牧封育。同时进行补贴。

第二,对于那些退化还不太严重的,严格实施草畜平衡,国家也对其给予相应的补贴。

第三,给一些生产性的补贴,包括畜牧良种补贴、牧草良种补贴和每户牧民生产资料综合补贴。

它首先在8个省内实施,到2012年扩展到了13个省的268个牧区和半牧区县。而具体是实施禁牧还是草畜平衡,每个县制定自己的实施办法,上下合力决定。

经过调研发现,G苏木在实施了草原生态补偿机制之后,不但没有实现减畜目标,牲畜数量反而增加了,从2010年的69402个羊单位增加到2013年的72215个羊单位。从牧户个体来看,在40个禁牧户中,2011年只有6户实现了减畜;2015年,这40户中有17户的牲畜数量达到其家庭历史的最高值——也就是说这17户自他们开始养畜以来,牲畜数量恰恰是在草原补助奖励政策实施5年后达到最高值。在另外21个草畜平衡户中也出现了类似的情况:2011年只有7户实现减畜;到2015年,有10户的牲畜数量达到其家庭历史最高值。

可以说,G苏木的草原补助奖励政策实施效果和减畜目标背道而驰。为什么会发生这样的事?

从共同管理到各自为政

在探究原因之前,我们首先需要了解G苏木牧场的草场利用情况。虽然内蒙古从20世纪80年代初起就开始实施“畜草双承包责任制”,将草场承包到户,但G苏木一直保持着放牧场共用的制度。因为这里的草场面积非常小,如果按户分配,围上围栏的话,牧民将基本无法进行游牧,所以这个地方一直保持共同使用放牧场的传统。几家牧户的小畜(山羊和绵羊)组成一群(约400只左右)放牧,共同雇佣羊倌(通常也就是村内人)放牧,大畜还是各家管各家的。30多年来,这里依靠社区共管原则至少有效地控制了外来畜,牲畜数量一直较为稳定。

内蒙古草原牧民的传统游牧方式是不设围栏、共同使用放牧场、共同管理|摄影:塔拉

草原补助奖励政策实施后,曾经共同放牧的牧民采取了不同的应对策略。无畜户和少畜户(牲畜数量分别为0和0-200个羊单位)选择退出牧业,同时把草场出租给外来户——这实际上是违规的,但也无法监管。他们离开草场,靠补贴和租金去城镇里生活——在放牧成本不断增加的条件下,他们的净收入事实上比中等户和富裕户还高。

外来畜的涌入令中等户和富裕户觉得草场利用不再公平,于是他们依靠贷款,增加了牲畜数量。也就是说,监管不力下少畜户和无畜户出租草场,外来畜进入打击了有畜户的减畜行动,导致中等户和富裕户贷款数额和牲畜数量不断增加。这是政策失效的重要原因之一。此外,太低的补贴标准远远弥补不了牧民的损失,根据对抽样牧户数据的计算,国家给的减畜补偿还不够弥补减畜损失的1/5。

从放牧系统外部来看,畜产品价格波动是造成政策失效的外部原因。从2007年到2013年,牲畜价格一直呈现上涨趋势;但从2014年开始,牲畜价格有了明显下跌,根据农业部的监测数据,内蒙古、新疆等牧区羊肉价格出现了环比和同比下降的态势;2016年1月,河北、内蒙古、山东等主产省份羊肉价格每千克环比下跌0.5%,同比下跌14.4%。面对如此大的价格落差,牧民短期内感到难以接受,所以从2014年开始,牧民们不得不减少牲畜出售数量,也影响了减畜的效果。

生态补偿应该支付给个人吗?

由于牧民的游牧行为是维护草原生态的重要因素,所以我国禁牧政策的补贴,将牧民设定为主要的补偿对象|摄影:塔拉

生态补偿机制的重要原则,是“谁开发谁保护,谁受益谁补偿”。这个原则的假设前提之一,是承认保护地居民拥有正当的资源使用权利。就草原的例子而言,放牧行为对于维护、涵养草原的生物多样性起到了重要作用,所以其生态系统服务的提供者,包含使用资源的当地牧民。这可以看作是我国草原生态补偿项目将当地牧民做为主要补偿对象的基本依据。

名词解释:“生态补偿机制”

“生态补偿机制”指的是以保护生态环境、促进人与自然和谐发展为目的,根据生态系统服务价值、生态保护成本、发展机会成本,运用政府和市场手段,调节生态保护利益相关者之间利益关系的公共制度。它承认生态保护地居民拥有正当的权利,其他享用这个生态系统服务的人应付出一定的报酬——这也就是通常人们所说的“谁开发谁保护,谁受益谁补偿”原则。该机制在碳汇、生物多样性、保护河水流域管理里面运用都比较广泛。

不过,如果进一步辨析草原生态系统服务提供者和受益者的话,会发现其中的关系相当复杂。如果我们将草原生态系统看作一个整体,其中牧民和自然资源之间的关系,是牧民以集体的方式管理着草场利用,而并非个人的行为。

长期以来,G苏木的草场保护和牲畜控制有三个实现机制:

一是自然灾害(自然选择);

二是牧民出售牲畜换取现金的行为;

第三个机制也是最重要的机制,就是通过社区共同管理,对外来畜户实现有效控制。

由于牧民共同利用这块草场,如果有外来人租用的话,很难找到对接的个人。所以在生态补偿项目实施之前,G苏木没有外来畜,牲畜数量也较为平稳。整个牧业社区的集体行动保证了草场的合理利用,然后才能够提供相应的生态系统服务。从这个角度来说,牧民集体才是草原生态系统服务的提供者。

但在实际操作中,政府对生态系统服务的补偿是直接以现金的方式支付给每个G苏木牧民,而非集体。因此产生了前面说到的不同牧民的不同应对方式,打破了共管的边界。在调查访谈中,很多无畜户和贫困户拿到补贴后离开牧区,进入城镇生活;但由于尚有纸面上的证明,他们又拿来继续租给外来人放牧,导致牧区边界完全被打破。而中等户和富裕户认为这种状态不公平,因此不断增加自家牲畜。正是因为生态补偿的受益者不是生态系统服务的提供者,扰乱了原有生态系统的运行机制,使得牲畜数量无法控制,公地悲剧随之产生。

“公地悲剧”的背后:生态系统服务商品化

G苏木的案例研究还有一个值得探讨的问题:草原补助奖励政策实施前,共同管理的草场并没有出现明显的过牧问题,但政策实施后反而过牧了,“公地悲剧”发生。

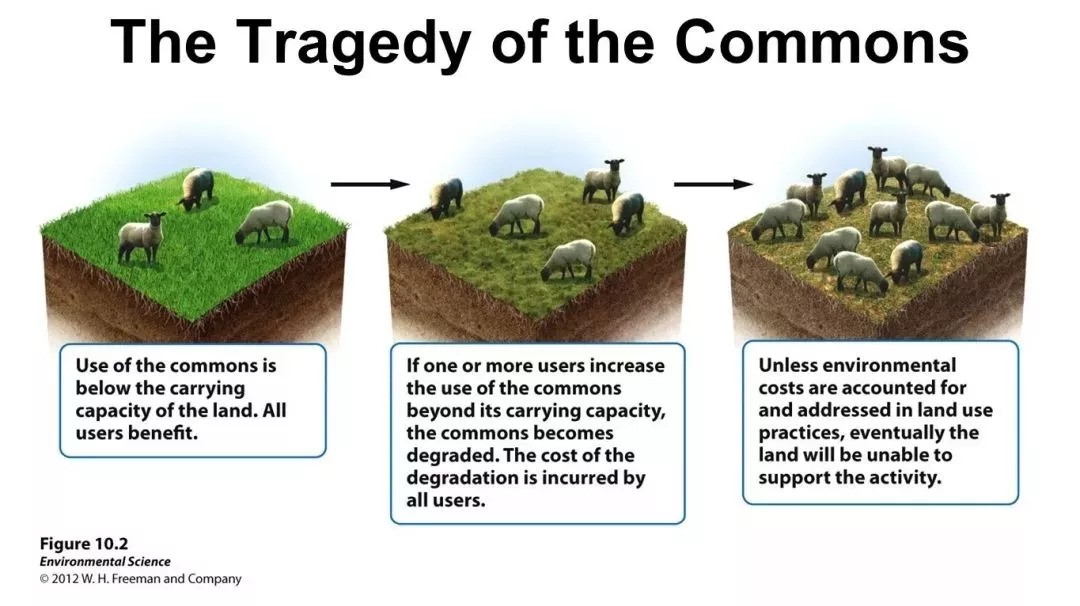

名词解释:公地悲剧(Tragedy of the commons)

三张图形象展示了“公地悲剧”的发生机制。当对公地资源的使用维持在其承载范围内的时候,所有利益相关者都能够受益;当某一两个使用者增加了对公地资源的利用,造成生态退化,那么其损失需要由所有人共同承担;在这种情况下,除非能清晰界定并归责环境成本制造者,否则土地资源将最终被过度使用,无法支持任何人类活动。

1968年,英国人加勒特·哈丁(Garrett Hardin)在《The tragedy of the commons》一文中首先提出“公地悲剧”理论模型。根据该模型假设,作为理性人,每个牧羊者都希望自己的收益最大化。在公共草地上,每增加一只羊带来的收入由牧羊人自己获得,但由此造成过牧和草地破坏所带来的成本却是由所有牧人共同承担的。因此,牧羊者决定不顾草地的承受能力而增加羊群数量以便增加收益。看到有利可图,许多牧羊者也纷纷加入这一行列。由于羊群的进入不受限制,所以牧场被过度使用,草地状况迅速恶化。

哈丁的公地悲剧模型解释了草地被过度利用的形成机制,但是没有解释过度利用形成的原因,即背后人与人的关系以及人与生态系统的交流是如何变化,并导致自然资源过度利用的。生态补偿在一定程度上改变了牧民与草场相互依存的关系,随后导致了资源的无序竞争和过度利用,这些问题产生的一个重要背景就是生态系统服务(Ecosystem Services)被商品化的过程。

“生态系统服务”(Ecosystem Services)的概念最早出现于20世纪70年代末。韦斯特曼(Westman)1977年在《科学》上发表文章,提出生态系统如果由于人类活动而退化,那么其为人类社会提供的多样且重要的利益也将随之消失,恢复起来将非常困难且成本高昂。

2005年,来自95个国家的1300多位学者在“千年生态系统评估”(Millennium Ecosystem Assessment,MEA)中将生态系统服务划分为四种:

供给服务(如食品、薪柴、饮用水、鱼);

调节服务(如气候调节、洪水控制、水质调节);

文化服务(如景观、社会生活);

支持服务(如碳循环、土壤形成这类可以支持前面三类所有服务类型)。

从此越来越多的研究开始专注于评估生态系统服务的货币价值,以便纠正自然生态退化而造成的市场失灵,并进一步辅助政策制定。

人类生存与发展所需要的资源归根结底都来源于自然生态系统。它不仅为人类提供食物、医药和其他生产生活原料,还创造与维持了地球的生命支持系统,形成人类生存所必需的环境条件,同时还为人类生活提供了休闲、娱乐与美学享受。

古典经济学对于自然资源的解释是一种独立于土地和资本的“天然禀赋”,不存在交换价值,只在生产过程中发挥辅助作用。但随着生态系统服务不断被评估而强调其货币价值,生态系统服务逐渐具备了“交换价值”,即生态系统服务可以进一步被市场化和商品化,为了维持生态系统服务,一些基于市场的工具也被人们设计出来。

当初韦斯特曼提出“生态系统服务”,本是秉着教育和沟通的目的,强调生态系统服务功能的重要性,指出如果人类破坏了它,是难以恢复甚至是不可能恢复的。但讽刺的是,当这个概念被经济学界进一步改造之后,人们反而越来越强调如何将生态系统服务货币化,从而成为潜在市场上的商品,也为相关政策的制定提供依据。

一旦从商品的视角理解自然资源的价值,那些意在解决生态问题的政府管理规则就优选那些基于市场的解决方案,从而给资源的过度利用提供了机会。竞争性市场在相应政府行动的支持下,扩大了资本对自然的影响,导致社会系统和生态系统相互交换和内部关系的失序,产生了不可持续的社会和生态后果。

禁牧的初衷和执行过程中产生的实际效果发生了背离,需要引起政策制定层面的重视|图片来源:张倩

从G苏木的例子中我们可以看到,草原生态的保护措施,变成了纸面上的交易,而草原本来的自然系统功能却被忽略了。在内蒙古其它地区的调研中发现,上世纪80、90年代已经取得城市户口的一些牧民,又回来要他们的草场,因为可以拿到补贴,这些牧民可以不关心草场具体在哪儿,只要有一纸草场本,可以依据面积拿到补贴就行。

过去三十年间牧民的决策依据是可持续地依靠草场资源养畜,但生态补偿政策实施以后,G苏木牧民的决策逻辑也随之改变。无畜户和少畜户的退出、外来户的进入和牧民依靠金融贷款,以及不断攀升的养畜成本,导致牲畜数量不断增加,G苏木草原生态系统被过度利用。草原上动植物的生命过程,已经和很多牧民的生计没有关联了。

毫无疑问,草原生态补助奖励政策基于牧民对于草场保护的重要作用,给牧民提供补贴,能够帮助牧民度过灾年、减少牧区贫困和提高外界对于草原生态系统服务功能的重视程度。但是,在政策实施过程中确实出现了一系列的问题,需要引起相关部门的重视,这对于下一轮的政策安排具有非常重要的意义。

原标题:草原生态补偿真的可以鼓励牧民减畜吗?