垃圾不说话,正悄悄地吞噬人类文明

来源: 新京报书评周刊 发布时间:2019-01-17 阅读:3028 次

食物主权按:清晨,出门之前,你把装满垃圾的黑色塑料袋系住,经过楼下的垃圾桶时,一个弧线抛过去,从此垃圾远离了你的家和视线。你爱极了这样便利和洁净的现代化生活。

但是,你不知道北京凌晨运输垃圾的车辆排起来可以占满三环,纽约的垃圾填埋场可以在太空看到;你还不知道父辈一代人人都会修补、循环利用物件,而我们只会快速地购买新产品、淘汰过时但还能用的衣物、电子产品等;你更不知道垃圾的流向加剧着这个世界的不平等,而人类终将因无法消化现代生活方式产生的废弃物而走向文明的尽头。

作为一个经常宅在家里工作的人,扔垃圾堪称是需要我自己走出家门完成的最重要事情之一。

如果某一天没出门,又接连叫了外卖、收了快递,那屋子里就迅速堆积起体积可观的待扔之物,必须赶快扔掉才能维持屋子里的整洁和可活动空间。

每当拎着满手的垃圾下楼,那种感觉就好像,在屋子里的我不过是一个把有用之物不断生产为垃圾的机器。

于是,我会推想:我自己一年生产的垃圾将会是多大的一堆?一辈子呢?整个小区呢?整个城市呢?……每天由环卫系统清运走的垃圾最后去哪里了呢?它们能够在多大程度上被这个世界消化?作为一个在现代都市里生活的人,我和垃圾之间到底是怎么一种疏离又紧密的关系?

我发现,我所知极少。

垃圾的悖论:我们生产它们,又厌弃它们

我想从别人的研究和调查中找到一些答案,所以对写垃圾的书产生了兴趣。

近来一本新译介过来的书,是《捡垃圾的人类学家:纽约清洁工纪实》。作者罗宾·内葛是美国纽约大学人类与城市研究方向的学者,为了知道在纽约这座美国最大的城市,是谁负责将每天产生出的巨量的废物清运走,以及他们如何工作、如何生活,她通过入职考试和体检,进入纽约市环卫部,和正式环卫工人一起工作,进行她的田野调查。

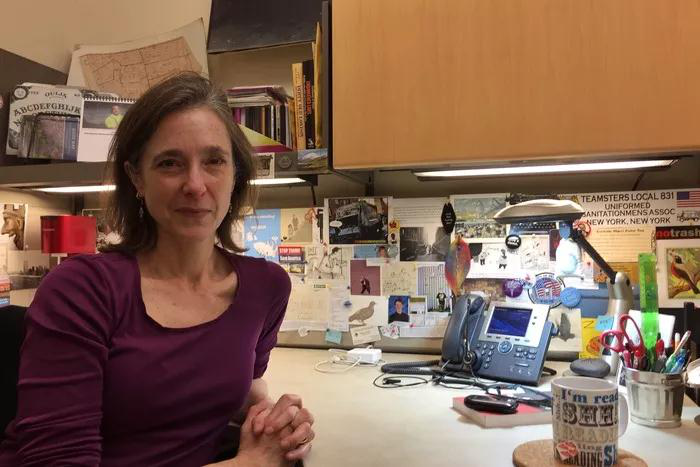

罗宾·内葛(Robin Nagle),纽约大学人类学与城市研究的临床教学副教授,自2006年起任纽约市清洁部人类学家︱图片来源:网络

虽然罗宾·内葛的关注点主要是那些在纽约环保部工作的环卫工,但垃圾是这一问题的起点。

她讲述自己和学生曾前往纽约斯塔顿岛的“弗莱斯科尔斯”垃圾掩埋场的经历,看到的画面是:

吊车司机正挖掘着溢满成千上万吨垃圾的驳船。

我的学生们在亲眼见证之前就知道这个垃圾掩埋场十分巨大——据坊间传言,它大到甚至可以从太空上看到——但是他们还是对这无边无际的大毫无准备。

位于纽约斯塔顿岛的“弗莱斯科尔斯”垃圾掩埋场(Fresh Kills Landfill)︱图片来源:网络

这种“毫无准备”很容易理解——因为不论中外,我们几乎每一个生活在城市中的人,都出自一种本能地将自己和垃圾隔离开来。对于垃圾,“眼不见为净”,只要让它们离开我们的生活和视野就万事大吉。

罗宾仔细地描述了自己在入职之后,作为清洁工人被“无视”的种种境遇。

“毫无疑问,垃圾堆是被广泛鄙视的……公众厌恶这些搬运车运载的垃圾,厌恶这些搬运车永不停歇地来来去去,厌恶这些搬运车凿进周围街道留下的凹坑,厌恶它们脏污的废气……

当我驾驶这重达35吨的庞然大物横穿拥挤的街道时,我清楚地意识到没有人会乐于见到我。”

有老环卫工曾戏谑地说,“他们认为垃圾仙人会把垃圾都变走。”——非常惭愧,我自己对垃圾搬运车也同样避之不及。

可是垃圾仙人并不存在,垃圾是实实在在的物质,而一座大城市每天产生的生活垃圾,是巨量的。

在罗宾所生活的纽约,(写作这本书时)这个数字是由820万居民制造的1.1万吨。在中国,可以搜索到环保部每年发布的《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2016年的数据中,上海、北京以极微小的差距分列“城市生活垃圾产生量”榜单的第一、二位,如果以天计算,日产量约为2.4万吨。

《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》截图︱图片来源:网络

为了将他们运离人们的生活空间,需要一个庞大而勤奋的环卫系统和数以万计的为这个系统工作的人。

央视《新闻调查》2010年做过一期名为“垃圾围城”的节目。节目中提到,北京市收运垃圾的垃圾车,如果排成车队,可以占满整个三环路。每天清晨,它们就已奔忙在每一条街道,在绝大多数人都还未醒时把垃圾桶清空。

2010年第26期《新闻调查》节目截图︱图片来源:央视网

垃圾车的终点,是一座座远在郊区的垃圾处理厂;垃圾的最终命运,在现行的处理手段下,通常是被填埋或焚烧。

打开北京市城市管理委员会的官方网站,可以找到更新至2017年6月的“北京市生活垃圾处理设施汇总表”。

这个表格告诉我们,北京市共有26处大型垃圾处理厂,分布在大兴、昌平、丰台、房山等郊区。其中处理工艺采取卫生填埋的12处,焚烧7处,堆肥7处;以设计日处理能力计算,卫生填埋9541吨,焚烧9800吨,堆肥5000吨。这三个数字加起来刚好基本与北京生活垃圾日产量持平——还好。

2010年的那期《新闻调查》所聚焦的,是某小区居民出于健康考虑,抵制在其附近修建垃圾焚烧厂,两方各执一词,争论不休。

节目中,北京市政市容委固废处的工作人员这样强调修建新处理设施的紧迫性:

只要四五年的时间,现有的垃圾处理设施容量就将用尽,就要面临垃圾没有去处(的困境)。

几年过去了,我们应该庆幸,仍在不断增加的生活垃圾依然有地方可去。

延伸阅读一

《弃物》,作者:(美)布莱恩·蒂尔,译者:刘欣玥。版本:上海文艺出版社 2018年1月

本书是关于垃圾的文化随笔。作者说:“如果说‘垃圾’是这本书的讨论对象,那么其背后真正的主体其实是欲望和时间。”

但填埋和焚烧,毕竟也并不是让我们感到心安的垃圾最终归宿。填埋,将一个个地块填满之后怎么办?

事实上,填埋曾在生活垃圾处理中占据绝对优势,但由于这一方式持续性较差,“零填埋”、修建更多符合环保标准的垃圾焚烧发电厂,是包括北京在内很多城市的目标。

然而,未经分类的混合垃圾在燃烧后有可能产生包括二噁英在内的各种有害物质,即使建造者和管理者努力使其满足严苛的环保标准并作出承诺,也每每让附近的居民感到不安和反对。

垃圾,即便被填埋于地下或烧化成气体,也同样让人厌弃。

可是,那它们又该往何处去呢?每一个居住区里的人,都希望小区里的垃圾能够得到最及时、最清洁的清运。同时,希望垃圾填埋场、焚烧厂离自己越远越好。

这固然可以被理解为一个市政管理问题,但更是一个深层的悖论,根深蒂固地存在于我们目前的生活方式之中。

现代性的吊诡:垃圾剧增,与快速变迁的现代生活观念

生活垃圾的剧增,是资本主义生产方式和现代化生活方式普及的结果。关于这一点,研究垃圾问题的作者有普遍的共识。

罗宾·内葛在《捡垃圾的人类学家》中说:

“环卫工人是维护资本主义最基本节奏的重要参与者。物质消费总是包含丢弃的必然性,尽管这很少被承认。如果消费产品不能被丢弃,那么它被占用的空间就不能腾出来让新的产品成为家庭的一部分。因为环卫工人带走了家庭垃圾,我们以消费为基础的经济引擎才不会运行不畅。尽管这是对一套厚重复杂过程的简单化描述,基本现实却是明确的:用过的东西必须丢弃,为新的东西腾出空间。”

《捡垃圾的人类学家:纽约清洁工纪实》,作者: [美]罗宾·内葛,译者: 张弼衎,版本:华东师范大学出版社 2018年9月

这符合我们的生活经验。

依然可以穿但是旧了、不再符合时尚的衣物;不小心购置了大量多余的物品存放到过期;不断更新换代的电子商品令被淘汰的产品难以处理……当新的消费品涌入,旧物就成为了对我们无用的垃圾。

有时,类似行为会遭遇长辈们的感慨:“还好好的,就扔了啊?想我们当年……”

观念的冲突正是因为,这样被不断升级消费所规训的生活。历史并不久远,在传统农耕生活中,需要特殊处理的生活垃圾是非常微量的,喂养牲畜、烧火、堆肥可以消耗掉绝大部分。

人类学学者胡嘉明、张劼颖的研究著作《废品生活》,关注的是寄居在城市边缘的拾荒者群体。

两位作者在书中解读了废品在转型中国的物质性:

回收、废物再用,修补破旧之物,曾经是家庭生活中男男女女必备的技能。然而随着一套方便、卫生、更新换代的文化兴起,人们才逐步习惯于丢弃,而不是循环利用。

《废品生活:垃圾场的经济、社群与空间》,作者: 胡嘉明、张劼颖,版本: 香港中文大学出版社2016年5月

我们的生活垃圾中,种种包装物和一次性用品占据了相当大的比重,这同样来自生活方式和观念的转变。它们在被丢弃前所发挥的作用,是便利和洁净。

在一切都需要购买的城市里,几乎没有什么是可以不被包装就完成销售的,而绝大部分包装在内容物被取出后就扔掉了。而且,这一事实并不会因为类似“限塑令”的举措而得到扭转,反而在不断攀升。随着网购和外卖的兴起,用于包装、填充的塑料制品和海量的一次性餐盒,已经让轻薄的塑料袋不再是最迫切的问题。

同时,我们用保鲜膜、一次性手套、纸巾、湿巾、棉柔巾、纸尿裤等来维持一种我们需要的洁净状态。——这种洁净本身,亦是一种极具现代性的需求。

人类不再能容忍污垢、警惕任何可能的细菌、相信洁白全新的纸制品要比反复盥洗的耐用品更干净,这些信念最早也只能追溯到18世纪。

如此的洁净观首先当然是基于现代医学卫生理论的发展,但同时恐怕也离不开消费主义和个人主义氛围对心理机制的影响。

延伸阅读二

《面对疾病:传统中国社会的医疗观念与组织》,作者:梁其姿,版本:中国人民大学出版社 2012年1月

本书考察医学知识的建构与传播、医疗制度与资源的发展、疾病观念的变化与社会的关系。

虽然主体是对传统中国社会的研究,但第一编论述了“医疗史与中国‘现代性’问题”。

是的,这些易得的一次性消费品让我们的个人卫生和生活环境前所未有地干净。但是,这种洁净的另一面,竟然是持续增长的、难以处理的垃圾,也实在不能不说是一种颇具现代色彩的吊诡。

人类也许从来没有像现在在城市里这样,与自己生活产生的废物彻底隔离开来。垃圾变成了一种交给其他人处理的东西。这种隔离经常成为一种不平等的表征。

在我们自己的身边,以垃圾为生的拾荒者、废品回收的初级从业者并不是个很小的群体,但却以一种近乎看不见的方式生活在城市底层。虽然胡嘉明、张劼颖在《废品生活》中说,

我们发现,城市废品虽又多又脏,但不是人人能捡,捡的人也不是一般想象的无资本、没有学历、无法去工厂工地打工才靠垃圾赚钱的“可怜人”。收废品群体其实是一个非常专业,需要特别的关系网络和空间资源才能进入的行业。

但,“一般想象”本身已经能够说明问题。

在全球化的宏观层面,垃圾的流向同样是不平等的。

我们应该都还记得2017年7月的一条新闻:国务院办公厅发布通知,宣布2018年1月起开始全面禁止从国外进口24种“洋垃圾”。而在禁令实施后,又有后续新闻报道,美国等“洋垃圾”输出国感到很不适应,因此造成难以处理的废旧物品堆积。

以高能耗、高消费为主流的发达国家,将垃圾输出到欠发达国家和地区的做法,被齐格蒙·鲍曼描述为:

这一部分世界能使用其特有的权力作为抵御过度高温的安全阀门,同时将世界的其他部分当成垃圾堆,倾倒自己持续的现代化进程所产生的有毒废物。

于是,全球化的不断扩张,不发达地区的现代化进程,一方面因对不平等的挑战令人欢欣,另一面却又不知将导向一种怎样的未来。

齐格蒙·鲍曼在《废弃的生命》中不无危言耸听地从垃圾的角度设想了这一进程的结局——一百年之后,现代性的全球化胜利所导致的一个非常致命的(可能也是最为致命的)结果就是人类废弃物处理产业的严重危机:随着人类废弃物总量超过现有的处理能力,出现了一种极有可能的前景,即眼下的全球性现代化在面对由它自己所产生的废弃物时,既无法重新吸收也无法将其彻底销毁,最终如鲠在喉,窒息而死。

《废弃的生命:现代性及其弃儿》,作者: [英] 齐格蒙·鲍曼,译者:谷蕾、胡欣,版本:江苏人民出版社 2006年11月

除了寄望于垃圾处理工艺及材料工业的发展,我们还能做什么吗?有可能减少垃圾的产生吗?恐怕很难。

虽然我们能读到个别环保主义者所进行的生活实验,几乎拒绝所有包装商品,减少不必要的消费,用堆肥等传统做法消化有机垃圾,把一个家庭一年的垃圾总量减少到一小瓶。但这终究只是极少数人进行的实验。以个人的力量对抗洪流,是不现实的。

可至少,在每天将垃圾投入垃圾桶的时候,在偶然遇到没有被及时清运、散发着异味的垃圾堆的时候,我们还是可以停下来一瞬间想一想它们从何处来、往何处去。

我们有时候会说,我们吃下去的东西能代表我们的自我,我们选择的书可以代表我们的自我,那么我们丢弃之物也是一样——不论把它们扔到多远,垃圾都是我们自身的一部分。