丁玲笔下的底层女性:阶级解放与性别解放的觉醒

来源: 慧新社池塘 发布时间:2019-06-22 阅读:3440 次

导语:从女性立场走向革命叙事,丁玲在文学史上留下了独特的印迹。正是通过参与革命建立主体性,只有在女性享受到具有超越性的共产主义信仰所带来之力量时,她们才能真正摆脱男权社会的控制,粉碎“献给奴隶的宝座”,最终成长为无产阶级主体。

一、引 言

丁玲是中国现当代文学史上最著名的女作家之一,她从1927年起,大半生都在从事文学创作,她创造的人物形象,比如被困于男性单向欲望世界里的梦珂、具有反思能力的欲望主体莎菲、标志“告别‘莎菲’走向革命放弃女性立场走向革命叙事”的韦护,无一不在文学史上留下了独特的印迹。

丁玲加入左翼作家联盟以后,意味着新的创作阶段的开始。而延安时期的创作,更是将这种转变推向了极致。毛泽东在1942年发表《在延安文艺座谈会上的讲话》中说,

拿未曾改造的知识分子和工人农民比较,就觉得知识分子不干净了,最干净的还是工人、农民,尽管他们手是黑的,脚上有牛屎,还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。

向广大的延安文艺工作者们提出了“长期地无条件地全心全意地到工农群众中去”的号召以及“文艺为工农兵服务”的要求。由此,延安文艺工作者创作了大批反映普通工农兵群众参与斗争生活的优秀文艺作品,比如丁玲于1944 年创作的《田保霖———靖边县新城区五乡民办合作社主任》、《一二九师与晋冀鲁豫边区》、《记砖窑湾骡马大会》等。不仅如此,很多人还自觉地改变了他们自身的创作态度和创作方法,这些作者是马克思主义文艺路线的拥护者,他们开始自觉采用“阶级化的视野”面对时代变革中的社会矛盾。另外,他们也注意到了绝对化的阶级路线给人民带来的创伤,以及理论化公式化地图解《在延安文艺座谈会上的讲话》与现实情况的格格不入。

丁玲作为解放区文艺工作者当中的重要一员,她同样非常关注中国现代化进程当中的重要一环——土地革命——给农民生活带来的新变化,关注这些变化背后的农民,他们作为个体的“人”的政治感受和生命体验,在自己最重要的作品《太阳照在桑干河上》当中,她自觉地站在人类和历史的角度,用深切的人文关怀和马克思主义的立场进行叙事,绘制了一幅现代农村的革命宏图。其中有关妇女解放问题和妇女形象的塑造,是一个特别值得关注的问题。在马克思和恩格斯那里,性别解放作为阶级解放的重要议题,与此相应,在现代中国,妇女解放也是社会解放的重要组成部分。

丁玲笔下的农村妇女,是以怎样一种姿态“浮出历史地表”或湮没于她所持的“阶级化视野”当中?丁玲在《太阳照在桑干河上》里对农村妇女的这种呈现姿态,与她几年前所写出《三八节有感》有什么关联和异同?整风运动之后,她又对性别议题还有怎样的再反思?

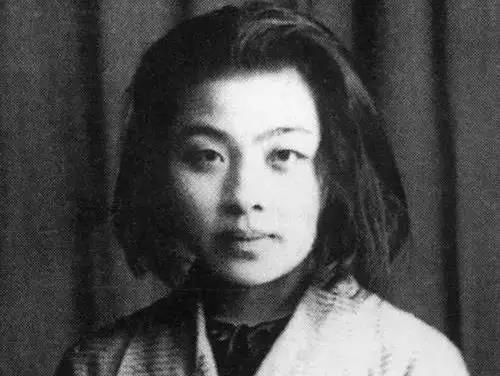

青年丁玲

二、小说中的各类农村妇女形象

1948年9月,《太阳照在桑干河上》在哈尔滨出版,“这对于丁玲本人,甚至整个文学史的发展,都是一个重要的时刻”。对丁玲个人而言,这本小说是“向左转”后的巅峰之作,是她作为一个左翼作家站在时代的高处对历史洪流做出的选择与回应,正如钱理群所言,《太阳照在桑干河上》“足以代表解放区土改题材长篇小说的成就与不足”。而在文学史上,此书的发表意味着文学从此进入了一个“社会主义现实主义文学的新时代”。

《太阳照在桑干河上》自发表以来争议甚多,主要在于丁玲在文本中展现“党的政策思想”或“历史的真相”时,所做出的复杂选择。正如后期卷入政治漩涡的丁玲对文艺和政治的关系所持的矛盾态度,此时的丁玲正被“党的意识形态”与“个性思想和人文精神”的二难选择所困扰。延安座谈会不久之后,丁玲发表了《关于立场问题我见》,认为“改造,首先是缴纳一切武装的问题。既然是一个投降者,从那一个阶级投降到这一个阶级来,就必须信任、看重新的阶级……即使有等身的著作,也要视为无物,要拔去这些自尊心自傲心……不要要求别人看重你了解你……”而仅仅时隔五年,她又在给儿子的信中谆谆教诲,“只接受别人思想,最好也不过是一个收音机。要懂得选择、批评、研究和发挥,才真是有心得”。完全矛盾的话语显示出延安时期的丁玲的疑惑与纠结。

但是,这困扰不限于她个人,广大的延安文艺工作者中的很多作家同样对此有着显著而深刻的感受,比如萧军与王实味。而丁玲的独特之处在于,她还背负着性别问题的重负。当谈到性别解放,在众多的延安文艺作品中绕不过去的,就是丁玲写作于1942年的《三八节有感》。作者自述其创作动机是“因两起离婚事件而引起的为妇女同志鸣不平的情绪”。她在三八节这一天,向社会发出掷地有声的质问,“妇女这两个字,将在什么时代才不被重视,不需要特别地被提出呢”。

写出《三八节有感》,与当时的政治背景和丁玲个人的思想倾向有着密切的关系,由于解放区在共产党的意识形态引导下提倡正面创作,因此批判性的杂文较少,但在延安整风之前的一段时间,在一大批来自国统区的作家的倡导下,大批杂文得以发表,丁玲正是较早引领这股潮流的人之一,而另外一篇文章——《我们需要杂文》正是发表于这一时期,丁玲在《我们需要杂文》中激昂呐喊,“坚定的永远的面向真理,为真理而敢说,为真理而敢言”。这是一个自觉继承知识分子良知的丁玲,一个“吃着鲁迅的奶长大”的五四女儿。那么时隔六年之后,丁玲可能被改造成“意识形态的传声筒”,并且忽视她一直关注的性别问题吗?《太阳照在桑干河上》正好能给出较为真实的答案。

在“家国一体”的传统中国,在“君臣、父子、夫妻”的权力格局中,即使是最底层的男性,依然可以通过权力的争夺和厮杀跻身高位。然而这种以弱肉强食为规则的男权体系却永远排斥女性,她们无法僭越夫妻之伦,从而被长期藏匿于家庭,失声于社会。农村妇女无论在阶级还是性别上,都处于封建社会的最底层,于是便在无形之中成为中国历史进程中被压迫最深,且最没有话语权的群体。也正因如此,在近现代反封建的革命和启蒙浪潮中,农村妇女总是被文学家当作重点书写对象,以便于确立新政权的合法性。在《太阳照在桑干河上》中,描写了很多农村妇女形象,笔者在这里把她们分成三个类别进行论述,以便于更加系统和清晰地呈现丁玲对性别问题的再反思。

(一)、农村新女性形象——黑妮

黑妮是此次土改中的重点革命对象——大地主钱文贵的侄女,这样的身份设定决定了在现实斗争中她遭际的双面性。一方面,她属于万恶的地主阶级,纵然她善良单纯,但是在客观层面上,她的“地主侄女”身份依然会给底层农民带去压迫。另一方面,她在地主阶级也是被压迫者,且她完全反对自己所处阶级的行事逻辑和道德规范。丁玲认为,“她生活在那个阶级里,但她并不属于那个阶级,土改中不应该把她划到那个阶级,因为她在那个阶级里没有地位,没有参与剥削,她也是受压迫的”。这个形象正是丁玲基于历史真相和素日以来对性别问题的关注,对僵硬执行党的政策文件而导致的绝对化阶级路线给予的一个反叛。为了获取读者的肯定和认可,丁玲把黑妮描写成了一个极具理想色彩的女性,她“很富有同情心、爱劳动、心地纯洁”,她内心与钱文贵“有着本能地不相投”,她更愿意与“孤老忠厚”的贫民钱文富和“值得同情”的穷孤儿程仁来往。不仅如此,黑妮身上还被赋予了“莎菲”和“韦护”的反抗特质,这种特质,也是丁玲作为五四女儿,她笔下的人物必然会带有的。

早在二三十年代,大部分中上层阶级(主要以女性知识分子为代表)的女性就已经开始打破封建桎梏,试图完成“娜拉式的出走”,正如《伤逝》中新女性形象子君的宣言,“我是我自己的,他们谁也没有干涉我的权利”。那么无产阶级女性的广泛觉醒则要等到新中国的成立,由阶级解放带动性别解放的发生,男女平等以国家政策的形式遍及广大的农村地区,那些受迫害最深的女性才第一次获取了与男性拥有平等地位的资格,从而为她们的“出走”给予了经济、政治和法律上的保障,黑妮正是这种“出走”精神的先行者和承载者。本书对于黑妮的描写,有三个值得注意的方面。

鲁迅先生于1923年的演讲 《娜拉走后怎样》,收录于杂文集——《坟》

首先,写出了黑妮具有反叛家庭的意识,这种意识体现在她的言行及心理活动中。黑妮初次出场是在第三章,钱文贵好奇顾涌为什么能够借到胡泰的车子,于是使唤黑妮和她二嫂去打探一下情况,但是黑妮对这种无缘由的任务感到非常生气,“她打算着一定照二伯父叮嘱的去问,却不一定都告诉他。她不喜欢二伯父,也不被喜欢”。可以看出黑妮对钱文贵相当不满,但是她的不满不可能导致更为激烈的反抗,毕竟她除了这个“家”,无处可去。且丁玲给予她的单纯善良的秉性也使得她仅仅有能力“认识自我”,而无法进一步产生“认识世界”的渴望。如此一来,黑妮只能采取妥协的抗争方式——假装顺从但拒绝忍气吞声,女性长期的忍让和压抑会让身体产生病变,这便是大批家庭妇女“歇斯底里症”的由来,小说中的顾长生娘就是典型的“患者”。

黑妮的叛逆与她二嫂的软弱形成了鲜明对比,二嫂同样是一个洋溢着青春、自由与反叛气质的人,“顾二姑娘离开了这个家,就像出了笼的雀子一样,她有了生气,她又年轻了,她才二十三岁。她本来很像一棵野生的枣树,欢喜清冷的晨风,和火辣辣的太阳”,热爱自然象征着热爱自由。但当她面对钱文贵的呵斥时,她“赶忙走到厨房里去”,整个人“像脱离了土地的野草,萎缩了”,“连她自己也不敢对自己说的,她怕,她怕她公公”。顾二姑娘已嫁为人妇,每天被迫在家庭中重复着日复一日的家务劳动,为家庭付出了青春和自由,可她的人格却得不到尊重和认可,而是视为理所应当和低人一等,社会认可这样的男权逻辑,女性自己也内化了这套规训体制,这便是二嫂再不满也必须服从公公的原因。而这也正是男权统治的奥秘,家务劳动把女性“束缚在重复性和内在性中,它们日复一日以相同的形式再现”,“男人的情况则完全不同……他作为存在者自我实现,在其中看到自己作为人的价值”。丁玲用两个同样热爱自由的姑娘的不同表现,凸显出了男权社会对已婚女性的残忍扼杀。顾二姑娘的处境是所有农村妇女进入婚姻后都将面临的处境——以内在性代替超越性。

黑妮的反叛随着土地革命的深入而不断增强,面临土改小组极有可能对钱文贵进行清算的危险关头,她坚决反对钱文贵“美人计”的龌龊想法,干脆直接地用言语威胁钱文贵,“你们要再逼咱,咱就去告张裕民”。并偷偷提醒陷入恐慌的二嫂,“别怕咱爹,哼!他如今可是沾二哥的光了”。可以看出,黑妮对自己的处境有着比较清醒的认识和判断。面对钱文贵一家整日狡猾欺人,自己却无力阻止时,便对他们道德低下的人情事理投以不屑与厌恶,表面上顺从但绝不与其同流合污;一旦得知钱文贵“人人都恨”,且即将被清算后,立刻彻底与其划清界限,对钱打出的虚假亲情牌嗤之以鼻。黑妮无论处于何处,总是积极地采取方法应对,她在思考和行动。在存在主义哲学那里,行动创造自由,这便是黑妮最胜于顾二姑娘的地方。

其次,是黑妮情感和欲望的苏醒。由于黑妮尚且年轻,她的欲望还处于萌芽阶段,最初与程仁交往时,只是觉得“融洽”,可钱文贵是指望着从黑妮身上捞钱的,自然不会眼看着他们这样把情感发展下去,当即就把程仁赶走了。程仁一走,黑妮便发现“自己缺少了什么,发现自己生活的空虚和希望”。正面书写女性的欲望,在男性作家中是少见的,丁玲了解女性的身体,尤其了解女性隐秘的、被长期压抑的欲望,于是便让黑妮大胆展露她的情欲,“她先是不敢,后来偷偷地做点鞋袜去送给程仁,程仁也害怕,却经不起黑妮的鼓励,也悄悄的和黑妮约会,有时在黑妮大伯父的菜园子里的葡萄架下,有时在果树园里”。黑格尔在《精神现象学》中认为,欲望激进地构成了意识,这就是说,主体的意识是由欲望构成的,自我只不过是获得他人承认的欲望而已。传统社会教导女性保持温顺和被动,以维持男性在性爱关系中的绝对主体地位,长此以往,女性欲望被深深埋没,自我意识更无从谈起。黑妮欲望的苏醒意味着她自我意识的苏醒,这对于一个深受几千年男权思想压抑的女性来说是非常难得的,因此她的欲望表达就有了极强的革命意味。但也正如凯特•米切特所言,两性之间是“一个集团按天生的权力统治另一集团的一种古老而普遍的格局”。所以黑妮即使萌发了身体层面的主体性,紧接着又会被早已内化的社会规训所压制,“你还有什么不知道的,咱一个亲人也没有,就只有你啊!你要没良心,咱就只好当姑子去”。会说出如此这般“当姑子”的堕落言语,便不奇怪了。

最后要提到的是,丁玲写到了黑妮对政治的主动靠近。对于黑妮这个人物,丁玲明显是灌注了极大的同情与关爱的。因为几乎所有人都“认为她也是被压迫的”,这使得黑妮这个“地主家的侄女”在阶级斗争中毫发无损。不仅如此,由于黑妮早年上过学,组织便把她“吸收到妇女识字班当教员”。妇女识字班是妇联组织的一个重要团体,这便给黑妮接近政治、学习新思想提供了便利的机会,而黑妮也不令人失望,“她教大伙识字很耐烦,很积极,看得出她是在努力表示她愿意和新的势力靠拢,表示她的进步”。她还觉得“共产党的这些道理和办法都好”。

正是在这样的行文逻辑之下,小说才能在结尾处对黑妮完成最后的升华,文章是以程仁的视角呈现的,“像忽然从梦中清醒一样,他陡地发觉了自己过去担心的可笑,为什么她不会快乐呢?她原来是一个可怜的孤儿,斗争了钱文贵,就是解放了被钱文贵所压迫的人,她不正是一个被解放的么?她怎么会与钱文贵同忧戚呢?”。这样的结局令人欣喜万分,可又不得不令人警惕,这究竟是历史真相里的情感流动,还是党的意识形态之外在体现?假如说这是历史真相,那黑妮对新政权的认可似乎过于迅速,毕竟在不久之前,黑妮对于政治的看法还是“管它呢,问这些干什么?和咱们又没关系”。而对于钱文贵的情感则是,“心里还对他有些感激”。由此可见,黑妮这个人物形象的塑造在一定程度上也存在流于程式化的弊端,因而成为丁玲反叛成为“党的传声筒”的牺牲品。

总的而言,黑妮反抗并非是理性化地试图冲出家庭、走向社会,而是出于感情和人性的流动,最终完成丁玲对这个人物形象真善美的完满设定,因此无法独自承担五四似的“娜拉式出走”,也无法像莎菲一样成为“有反思力量的主体”。

桑干河

(二)、农村妇女干部形象——董桂花、周月英

董桂花是妇联会主任,一位出身贫苦的女性,在她身上浓缩着无怨无悔、甘愿受难的万千赤贫农村妇女。在董桂花自己的描述里,母子分离、守寡被卖、四处逃荒……这件件戳心的事情在她那里却如过眼云烟,只当家常唠嗑,娓娓道来。可平静不等于麻木,她听到别人悲苦的经历时,依然“心里替他难受,越觉他可亲”。这非常类似文学史上另一经典形象——阿长,“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功,她确有伟大的神力”。这“伟大的神力”体现在董桂花身上,便是她在穷苦之中还保持着的仁爱之心——“受的苦多,才会懂得别人的苦处”。这种仁爱之心使董桂花在一定程度上超越了自己的处境,从而对政治运动的敏感度和接受度远远高于其他女性甚至同阶层大部分男性。这种敏感度和接受度体现为以下几点:

首先,在每一次开会前,董桂花作为妇联会主任,都勤勤恳恳地“一家一家的去找,男人们都在骂妇女落后,可是妇女呢,总说‘咱知不道嘛!咱听不精密’。开会的时候,谁也不张口,不出拳头”。并且在事后分析,“妇女在开会的时候不敢说,害臊,怕说错,怕村干部批评;会后就啥也不怕,不说这家,就说那家”。这种分析是作为主体的男性改革者不能理解的,长期以来的客体教育使得女性难以在公众面前呈现出自信和沉着的状态,一句“落后”绝无法完全囊括妇女在大会上表现得畏畏缩缩的原因。此外,妇女在私底下的讨论对于改革能提供相当重要的补充和修正,她们遭到的苦难只能让她们自己来述说,空白的农村妇女受难史和解放史只能由她们来填补,倘若妇女永远用受害者的姿态等待男性的拯救,她们便永远不能获得真正的解放。参与政治活动正是女性获得主体性的重要途径之一,给予她们从闺房走向世界的机会和保障,她们一定会逐步抛弃内在性,成长为与男性并肩的主体。丁玲本人就是通过参与革命成为了女主体,通过董桂花这样一个仁爱的“受难者形象”来实现她对农村妇女主体性成长的探索,再合适不过。

毛时代女主体——女拖拉机手

紧接着,就要谈到董桂花对苦难的独特体会——这对于补充阶级解放的性别盲点有重要作用。在一次妇女识字班的活动中,董桂花“发现还留在班上识字的,坚持下来了的一半都是家里比较富裕的人,那些穷的根本就无法来,即使硬动员来了,敷衍几天便又留在家里,或者到地里去了。只有这些无忧无愁的年轻的媳妇们和姑娘们,欢喜识字班”。可更令她痛苦的是她感受到了与“这群年轻媳妇们和姑娘们”之间的鸿沟,“她第一次吃惊自己是如何的不相宜的坐在这里。她虽然还不算苍老,不算憔悴,却很粗糙枯干,她虽然也很会应付,可是却多么的缺乏兴致啊”,从这几段董桂花的心理描写中可以看出底层妇女遭受到的、有别于男性的两重压迫,一则是波伏娃提到的,男权社会对女性群体依照外貌和年龄的粗暴划分。男权社会里,女性的劳动价值被忽略,美丽的外貌、娇嫩的体态作为被凝视的客体的“优秀素质”被广为称道。

几千年来盛行的规则已经内化到董桂花的无意识中,使得她为“粗糙枯干”而焦虑,使她感觉只有她“一人是显然的同她的群众有了区别”。另一则是阶级差异在女性内部团体中的体现,这点与阶级解放是统一的,这种差异使得农村女性不仅要受丈夫的“统治”,还要受上层女性的压迫。这种压迫或者由压迫者主动呈现出来,比如李子俊老婆和江世荣老婆;或者在客观上给被压迫者带去心灵创伤——“妇女要抱团体才能翻身,要识字才能讲平等,这些道理有什么用呢?她再看看那些人,她们并不需要翻身,也从没有要什么平等”,“咱哪里有什么多余的衣服,他妈的,去你的吧”。意识到处境之艰难的董桂花很快失去了工作热情,仅存的一点仁爱之心被她的怨气所淹没。

而董桂花之所以被怨气淹没是由于她本质的脆弱,丁玲并没有忽略底层妇女建立主体性之艰难。几个月的时间,董桂花觉醒的苗头只如“草色遥看近却无”,被丈夫一打压,立刻就六神无主,“她很难过,有指望,没指望都不好受”,“她这一生就像水上的一根烂木头,东漂西漂,浪里去,浪里来,越流越没有下场了”。如此这般的人物心理变化才更符合现实逻辑,才更贴近历史真相。而其背后的原因在于,张裕民可以通过参与政治运动找到自我价值,纵然在生活上依旧贫苦,但一旦在意识形态上拥有了信仰,就能够成为一个有力量的无产阶级主体。而只有主体才可能超越自己的阶级局限,把所有能够团结的力量团结起来,进而建立真正的友谊。

董桂花无法在工作中确认自我,也就无法超越阶级局限,其原因在于“对大多数劳动者来说,工作是一种讨厌的徭役,对女人来说,这种徭役没有使她得到具体社会尊严、作风自由、经济独立的补偿”,她仅仅在地母般仁慈的心灵回归,感受到人性的美和温暖的姐妹情谊时,才能在一定程度上克服性别局限,比如认为黑妮“确是不坏的嘛,她伯父不好,怎么能怪她呢”。无法确定董桂花在这场革命上投入的精力和时间一定多于张裕民,但是她的主体性建立却一定数倍难于张,她的两重困境仿佛一片泥潭,深深地阻碍着她的成长。

另一重要人物周月英,是村里唯一一个被董桂花称为彼此很了解,能说得上几句话的人——同样赤贫的一个农妇,但她却与董桂花拥有完全不同的性格和行为处事方式。首先,周月英是作为家暴和买卖妇女的受害者出场的,由于封建思想残余过于浓重,整个农村视之为理所应当,包括周月英本人。

盖尔.鲁宾在《妇女交易——性的“政治经济学”初探》中谈到,“亲属关系的规则就是社会。不管社会的性质是什么——父权制、母系、父系等等——总是男人交换女人”。她认为人类进入文明之后,社会利用妇女平衡各方利益,巩固男权统治的“隐秘事实”。而在周月英这里,“隐秘事实”成了堂而皇之的、赤裸裸的社会现象,没有继承人的恐惧笼罩在财产所有者们的心头,女性由于其具备生育功能而沦为最佳利用对象。自私有制产生以来,恩格斯说女性陷入了“具有世界历史意义的失败”,就是指女性集体沦为男性的私有财产,在精神和身体上遭到男权社会的双重奴役。

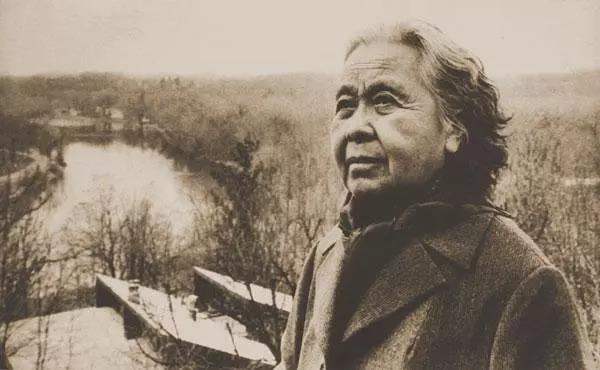

参加革命后的丁玲

其次,周月英这个人物形象很突出的一点在于她泼辣爽直的性格。面对丈夫的平庸,尖着嗓子骂,“只怪咱前世没有修好的过,嫁给这末一个老穷鬼,一年四季也看不到个影子,咱这日子哪天得完呀”;面对村里的斗争运动,“她是妇女里面最敢讲话的。她的火一上来,就什么也不顾了,这时就常常会有一群人围着她,团结在她的激烈之下大家都走下炕来,娃娃们也嚷起来了”;面对喜欢纸上谈兵、空有理论而缺乏实践的文采,长达六个小时的发言,“咱说要翻身嘛,就得拔胡楂,光说道理,听也听不精密,记也没法记,真没意思”;面对男性集体的调笑和侮辱,“那女人决不示弱,扭回头骂道:‘你娘就没给你生张好嘴’,‘唉!看你们这些人呀!有本领到斗争会上去说!可别让五通神收了你的魂!咱要是怕了谁不是人”。

可以看出,周月英是一个极具有革命性的、自尊自爱的女人,只要是侵犯到她的利益,她一定毫不犹豫地给予反击。但是,正由于她参加革命的根本目的是为自己赢得最多的“利”,并未从灵魂深处认同女性解放和阶级解放的意义,也不想去学习新思想,靠近新政权。所以即使她挂着个妇联副主任的名头,比其他人更有参与革命、成为主体的机会,最终也只会毁灭在自己短浅的见识中。

她的肤浅主要体现在对其他女性的态度和对自己的认知上。看到黑妮为妇女会的取消而失望时,她却在一旁冷笑,“咱就见不得这群狐狸精,吃了饭,不做事,整天浪来浪去的”。这句评价是与董桂花产生对黑妮的同情心理同时发生的,丁玲特地将两人放在一起,就是为了在强烈的对比中,凸显出两个妇女干部对待男权逻辑的不同态度。周月英认同男权逻辑,并未反思性别压迫,一直未能真正参与到妇女解放运动中;而她对自己的认知则是,“咱横竖是个妇道,嫁鸡随鸡……土地改革又不会分给咱什么,好赖咱靠着你过日子”。

在后现代女性主义理论中,性别被分为社会性别和生理性别。周月英在政治上是男性,所以在斗争中叱咤风云,却依旧物化、羞辱女性;在身体上是女性,便自动把自己放在附属者和第二性的位置。“狐狸精”和“妇道”的说法正是周月英分裂自我的表现,也是走上政治道路的丁玲时刻警惕的问题。丁玲作为一个女性,她无法忽视性别问题被埋没在阶级问题之下的事实,像周月英这样的女性政治斗士,数量本就极少,可是却在性别反思上宛如一张白纸,这对女性自身而言是极为危险的。

正如小说中紧接其后的描写,当周月英“踏着轻快的步子”离开后,男人们肆无忌惮的大声嘲笑,“称雄!不成,少了个东西啦”,波伏娃详细阐释过这种“菲勒斯中心主义”,“penis(阴茎)一词十分准确地指雄性生殖器这块增生肉……phallus(菲勒斯)表达男性全部特点和处境”,正是由于整体处境给予男性菲勒斯以特权,才使得在象征体系内形成了“菲勒斯中心主义”,这些底层男性对这套规则深谙于心,他们深深地知道这样的一个事实——女性永远无法用“女性身份”进入男权象征体系,除非她彻底抛弃她的生理身体。

丁玲笔下的两位妇女干部都带着丁玲本人的影子,这两人遇到的问题,也正是参加革命的过程中丁玲遇到的问题。丁玲基于历史真相,选择性地挑取素材,通过董桂花和周月英较为全面地展现了农村妇女通过参与政治运动建立主体性之艰难。

(三)、农村落后者和失声者形象——白银儿、李子俊老婆

白银儿第一次出场是在第九章——一个拥有寡妇兼巫医双重身份的女人。巫医在传统农村是一个较为普遍的存在,也是现当代文学史上出现过很多次的经典形象,假如说祥林嫂、阿长、董桂花这一类人是封建社会中忍气吞声的“受难者”,巫医却几乎都是以“助纣为虐者”的身份出现,尤其当她们还是独居的寡妇时,更是在其中加入了一丝玩味和暧昧。

比如赵树理的《小二黑结婚》里面对巫医三仙姑的外貌描写,“和大家不同,虽然已经四十五岁,却偏爱当个老来俏,小鞋上仍要绣花,裤腿上仍要镶边,顶门上的头发脱光了,用黑手帕盖起来,只可惜宫粉涂不平脸上的皱纹,看起来好像驴粪蛋上下上了霜”,对三仙姑年轻时的浪荡生活的描写,“衣服穿得更新鲜,头发梳得更光滑,首饰擦得更明,官粉搽得更匀,不由青年们不跟着她转来转去”。从寥寥数笔便可以看出赵树理对这个人物的批判和厌恶,一个凝聚着封建残余且极其愚昧落后的待改造对象跃然纸端。可以看出,赵树理的描写一方面有对落后阶层或反动阶级女性所代表的腐朽文化的嘲讽,体现了批判腐朽者获得的某种解放的热情;但另一方面这些描写没有摆脱男权中心的叙述,有将女性妖魔化的局限。而丁玲在处理这些问题时,则有更加复杂的表达意味。

《小二黑结婚》是赵树理写于1943年的一篇短篇小说,揭示了当时农村中旧习俗的封建残余势力对人们思想行为的束缚,以及新老两代人的意识冲突与变迁

首先,白银儿的生活比普通巫医丰富得多。她不仅有着巫医的“正式工作”,而且在家里开设了小赌场,时而还和江世荣一起抽水烟。文章中,直接描写白银儿言行和心理活动的篇幅并不大,她的形象多由“观看”和“闲话”勾勒出来。她的唯一一次外貌描写出现在第十四章,“一身雪白的洋布衫,裁剪得又紧又窄,裤脚筒底下露出一对穿白鞋的脚,脸上抹了一层薄薄的粉,手腕上带了好几副银钏,黑油油的头发贴在脑盖上,剃得弯弯的两条眉也描黑了,瘦骨伶仃的,像个吊死鬼似的叉开两只腿站在那里”。这是白银儿在工作中呈现的状态,给杨亮这个不了解巫医文化的人造成了巨大的视觉冲击。但是除了太“瘦”和太“白”,似乎难以找到三仙姑那种明显带有嫌恶意味的外貌描写。因此可以说,丁玲在《太阳照在桑干河上》中,对历史真相中的女性形象的还原程度,似乎是高于赵树理的《小二黑结婚》的。

进而可知,丁玲对于农村所有受迫害的女性——即使是封建落后者,也一律秉承着宽容和爱,这般态度下写出来的文字,自然不会成为“党的历史文件”。而对于白银儿的人格品行,则是通过几个男性的闲聊呈现出来,“‘那是有名的女巫白银儿,诨名叫白娘娘的’,李昌睞着鬼眼,继续说道:‘她是个寡妇,会医病,她那个姑妈也是个老寡妇,年轻的时候也会医病,如今传给她侄女了。哈……’他笑个不停,却又把头凑过来,悄悄地说:‘别个都说她会治个想老婆的病’,‘这个病……哈……’”。这一系列如在目前的动作描写生动地呈现出男性集体对女性的意淫,这种意淫是一种权力,正如福柯所言,凝视是权力在场的表现。白银儿在这场权力游戏中没有任何话语权,是一个“失声者”。也是赵树理这样的男权中心主义者很难注意到的女性隐痛。

丁玲十分清楚“失声”给女性带来的巨大创伤,所以时隔六年,她又重提《三八节有感》中曾强烈抨击过的性别问题,

“而有着保姆的女同志,每一个星期可以有一天最卫生的交际舞,虽说在背地里也会有难听的谁语悄声地传播着,然而只要她走到哪里,哪里就会热闹,不管骑马的、穿草鞋的总务科长、艺术家们的眼睛都会望着她。这同一切的理论都无关,同一切主义思想也无关,同一切开会演说也无关。然而这都是人人知道,人人不说,而且在做着的现实”。

李昌正是那些衣冠楚楚、温文尔雅的“男科长们”,“艺术家们”的代表。在男权思维的支配下,无论是清白的有夫之妇,还是偶然丧夫的年轻寡妇,甚至是豆蔻年华的年轻女子,都难逃男性群体的集体意淫和整个社会的荡妇羞辱。比如小说中尚在闺阁的黑妮,当李子俊老婆发现钱文贵让黑妮去勾引程仁时,条件反射性的第一句话就是,“好婊子养的,骚狐狸精”,接下来才继续骂道,“你千刀万剐的钱文贵,就靠定闺女,把干部们的屁股舐上了”。这脱口而出的唾骂与周月英如出一辙,同为受害者的黑妮没有任何发声的机会。此外,还有来自于家人的攻击,“姐姐说:‘一个女人家,只一条身子,跟过谁就总要跟到底,你还读过书,书上不是说过,一女不事二夫么!’……她又羞又愤,只好跳脚,心里想:唉,跳在黄河里也洗不清,还不如死了好”。

可以看出,女性即使有辩驳的机会,依然“无话可说”,这时候的“失声”是由于社会贞洁观念的渗透。贞洁观类似于处女情结。前文已经提到,由于私有制的出现,妇女变成了男性的财产,父权所代表的家庭要把财产传给自己的儿子,为了保持自己继承人血统的纯正,妻子最好就是保持贞洁的良家妇女。由此可见,男性的身体隶属于国家和民族,女性的身体则隶属于男性。这是丁玲在杂文和小说里都非常重视的问题,是对五四“个性”精神的再度延续。

白银儿是一个失声者,同时也是一个狡猾客体——这也是她作为落后者的重要表现之一。“鬼话可多”是众人对她的评价。在江世荣被打倒后,她把所有的过错都推到江身上,“她死了男人,没法过活,她要嫁人,江世荣不准,只准她请神”,“江世荣要她造谣,说白先生显神,真龙天子在北京,好让土改闹不起来”。由于对白银儿的直接描写较少,她的话语是否属实无法确定,但是即使白银儿也被压迫,她也始终懂得怎么给自己争取到最多的好处。波伏娃在《第二性》中也批判过这种女性,“当她同时把自己的弱点和长处都当作武器时,这不是深思熟虑的算计;她自发地在强加给她地道路中寻求得救。这是被动性的道路”。这种女性把道德和情谊置之高地,既没有传统贤妻良母的道德和善良,又没有男主体的担当和能力,捞到好处后立刻抽身离去,毫无怜悯和歉意,令众人痛恨却又颇为无奈。

类似于白银儿的,是李子俊的老婆。文本中对她的身世介绍是,“一个要强的女人,在娘家什么也不会做,只知道绣点草儿、花儿玩耍”。这个闺阁中养大的小姐做起事来与钱文贵大女儿大妮如出一辙——“狡猾”,“爱欺侮人”,这种处事方式明显来自于她们的原生家庭。比如在钱文贵家,钱的媳妇是一个“应声虫”,“丈夫说什么,她说什么,她永远附和着他,她的附和并非她真的有什么相同的见解,只不过掩饰自己的无思想,无能力,表示她的存在”。正如黑格尔所言,人是精神性的动物。在长期的压迫之下,钱的媳妇被压迫成了一具行尸走肉,一个“无思想的应声虫”,可即使这样,她仍然去压迫更弱小的黑妮。这样的人,萨特认为她们“半是受害者,半是同谋”,一方面,她们是男权社会的受害者,被剥夺了自由的权力,压抑成客体。

另一方面,存在先于本质,行动创造自由,她们却放任自己堕落,不去行动和创造。并且,男权体系下,由于男性要保障自己的统治地位,往往不会直接对女性进行攻击,他们更长于用“带来敬重的锁链”和“奴隶的宝座”去禁锢女性。但内化了男权规则的女客体们则不然,她们几乎不会装出“正人君子”的样子来获取被压迫者的认可,而是粗暴且肆无忌惮地直接攻击。比如小说中再三对黑妮进行荡妇羞辱的大妮,她们对女性的压迫甚至比男性更为狠毒和残酷。

解放区土地改革

李子俊老婆虽然也是地主家庭出身,可她的算计能力和谋划能力都远强于其他地主阶级妇女。首先,她对时事政治的把握特别准确,“从去年她娘家被清算起,她就感到风暴要来,就感到大厦将倾的危机。她常常想方设计,要躲过这突如其来的浪潮。她不相信世界将会永远这样下去”。于是她采取了一些方法来阻挡清算,“她变得大方了,她常常找几件旧衣送人,或者借给人一些粮食;她同雇工们谈在一起,给他们做点好吃的”。这样的行为极其类似于男权社会给女性套上的“带来敬重的锁链”。另外,她特别懂得利用别人的弱点——比如贫农的善良、软弱和见识短浅以及男性的“怜香惜玉”之心。小说描写到一次斗争运动中她的说辞,“大爷们,请你们高抬贵手,照顾咱娘儿们吧。……他爹也是个没出息的,咱娘儿们靠他也靠不住,如今就投在大爷们面前。是多少年交情,咱们是封建地主,应该改革咱,咱没话说。就请大爷们看在咱一个妇道人家面上,怜惜怜惜咱的孩子们吧”。于是,这群雄赳赳的佃户“想起她平时的一些小恩小惠”,“还当她是金枝玉叶,从来没有受过折腾”,就这样,轰轰烈烈的第一次土地革命的实践宣告失败。

李子俊老婆狡猾之处在于,她从阶级和性别两个层面看穿了农村社会的软肋。就阶级而言,如前所言,她施与的小恩小惠正犹如“带来敬重的锁链”,尚处在“自在”阶段的无产阶级是无法抵御这种糖衣炮弹的,他们并未在意识形态上认可自己的主体身份。而就性别而言,男权社会在压迫女性的同时,也会给予女客体以特权与保护,这点上女性如同他们的孩子,女性在他们眼里是弱者、是未来,是无论如何都不应该被直接斗争的。但这种伎俩一下子就被经验丰富的张裕民看穿了,他告诉那些惨败的佃农,“女人是不拿枪打仗的,女人的本领可多呢,人常说:英雄难过美人关”。张通过妖魔化女性来否定李子俊老婆言辞的合理性,是男权社会的惯用伎俩。

正如福柯所言,天使与妖女在男权社会是一个硬币的正反面,所谓的“英雄难过美人关”正是基于女性天使与妖女的双重身份,表面的赞美实则是狡诈的贬低。同时从另一个角度阐释了这样一个事实:女性从来都是权力的媒介而非权力的所有者,特权是一场骗局、一局游戏、一场女性的独角戏。

这点更为强烈地体现在江世荣的老婆身上。在尝到革命果实的甜头后,农民逐渐克服“自在”的状态,在意识形态上确立起主体性。当杨文采问到,“如果江世荣老婆也学李子俊老婆一样,跑出来哭哭啼啼怎么办”,郭富贵立刻回答,“咱还要同她算账啦,她要哭咱就揍她!才不像咱爹”。可以看出,在这场谈话中,贫农的主体意识已经建立起来了,他们能够一眼看穿地主阶级的伎俩,识破小恩小惠背后的险恶用心。这点体现在对女性的态度上,就是对女性称呼的改变——从“金枝玉叶”(李)到“破鞋”(江),不同的称呼代表着不同的态度。对两个地主的斗争,通过描写女性特权的失落来侧面烘托,巧妙地将尚未解决的性别问题隐藏在成功的阶级解放背后:在阶级关系上,农民已经在意识形态层面打败了特权阶级,但是在性别关系上,却毫无进步可言,甚至包括革命者,也暴露了他们的性别盲区。

这些地主阶级妇女之所以选择反抗土改,和她们的处境有很大的关系。“他们感受不到同工人阶级妇女的任何一致,她更亲近自己的丈夫”,“她把丈夫的利益变成自己的利益”。而她们更难达到“自为”状态的原因在于,“只要还存在便利的诱惑——由于对某些人有利的经济不平等和承认女人拥有向这些享有特权者出卖自身的权利——她仍然需要做出比男人更大的精神努力,去选择获得独立的道路”。波伏娃十分在意女性的处境,她认为女性的处境是客体处境,由此限制了女性超越性的发展,所以在鼓励女性成长、选择自由的同时,必须要改善她们的处境,只有如此才能培养出更多的女主体。

丁玲虽未直接提出改善处境的命题,但她已经意识到了女性处境在改革中被忽视的事实,所以在她的笔下,女性人物性格多元而复杂,且与她们的处境息息相关。她的女性观十分超前,同时期的周立波还在把赵家媳妇“不改嫁。她明过誓,决心要把赵玉林的遗孤养大成人”推为“百里挑一的人品,推她第一”时,丁玲早已抛弃掉一切陈腐的女性观,试图在举步维艰的情况下为农村女性主体性的建立提供一些思路。

晚年丁玲

三、结 论

《太阳照在桑干河上》对于各类农村妇女的形象描写,对土地改革时期农村妇女的生存状态做出了较为清晰的呈现。之所以如此,是因为丁玲笔下的妇女既有土改参与者和获利者,又有反对者和失落者,且妇女不再以旁观者的姿态等待历史马车的带动,而是参与到推动历史车轮前进的队伍中。波伏娃曾写到,“这个世界总是属于男性的”,人类的历史是由男性书写而成,女性或者被边缘化,或者被天使(妖魔)化,她们很少以“真实的人”的身份登场。丁玲用她所擅长的精细而富有历史深度的心理刻画,加之坚定的无产阶级立场,以及作为女性的生命体验,使得《太阳照在桑干河上》具有了更大的人文底蕴和艺术魅力。但是丁玲在人物形象塑造(如前所述之“黑妮”形象)中,也存在着程式化的问题,为了反抗成为“党的传声筒”而流入同一创作弊端,不得不说是一个遗憾。

此外,丁玲的阶级观因其性别观的成熟而具有了更强的超越性。后现代女性主义者认为,人类文明等同于男性文明。因此,所谓的“性别隐蔽”对于丁玲而言其实是象征着客体向主体的转变。但由于丁玲时时刻刻都能感受到性别压迫,这推动着她进一步往更高层次发展——即始终站在被压迫最深的广大底层妇女的立场上。因此在阶级革命进行得如火如荼时,丁玲始终会在《太阳照在桑干河上》的政治斗争描写背后安放一个性别隐痛,以警醒众人阶级解放背后的性别盲区。更重要的是,她还在探索农村女性建立主体性的可能性,正如于闽梅所言,“《太阳照在桑干河上》象征性地完成了中国大陆女性文学由‘性感身体’向‘革命造型’的转变”。丁玲找到的方法,正是通过参与革命建立主体性,只有在女性享受到具有超越性的共产主义信仰所带来之力量时,她们才能真正摆脱男权社会的控制,粉碎“献给奴隶的宝座”,最终成长为无产阶级主体。