张玉林 | 不堪重负的消费革命

来源: 《中国乡村研究》第17辑 发布时间:2020-06-06 阅读:2778 次

导语

著名三农学者黄宗智先生曾经认为,改革以来,中国农业经历了一场“隐性革命”,这是由人们的消费变化所推动的一个农业革命。人们对畜禽鱼和蔬果等消费的大规模上升,是农业结构转化的契机,推动了农民从低价的、以粮食为主的生产,转向高价的、专业蔬果和鱼肉的生产。黄宗智指出,这场农业革命可能显示了新时代的农业出路,并带动农民收入的提高。

然而,从生态环境的视角,张玉林老师认为,在最近的十多年间,消费革命和农业革命所带来的内部环境代价、外部进口依赖和生态影响,都开始显示这种契机已达到极限。消费革命已经是不可承受之重。

作 者|张玉林

转载编辑|九牛

后台编辑|童话

作者简介

南京大学社会学院教授,日本京都大学农学博士(2000),研究方向为农村问题和环境问题。著有《转型期中国的国家与农民(1978~1998)》(日文,日本农林统计协会2001年出版,2003年获日本地域农林经济学会奖)、《流动与瓦解:中国农村的演变及其动力》(中国社会科学出版社,2012),以及《大清场:中国的圈地运动及其与英国的比较》(2015)等论文多篇。

一、问题的提出:消费革命与农业过密化

黄宗智先生曾经认为,中国农业在改革以来所经历的变化堪称一场“隐性革命”,其主要动力来自农业之外,是伴随国民经济发展,尤其是非农部门的发展以及收入上升而导致的人民食品需求转型,特别是畜禽-鱼和菜-果消费的大规模上升,由此导致的农业结构的基本转化,“它其实是个由消费变化所推动的农业革命。”(黄宗智,2010:137)

出于对中国农业过密化问题的关注,黄宗智还指出,这场由消费革命推动的农业革命可能显示了新时代的农业出路:“促成资本和劳动双密集型农作的增长,通过蔬菜、水果栽培和畜禽、水产养殖业的进一步增长来带动农民收入的提高。”“从低值的、过密的以粮食为主的生产向资本和劳动双密集化的高值,具有适度规模的菜果和鱼肉生产的转化。”他进而强调,“在经历了30年的变化之后,这个转化今天已经处于其中、晚期,其转化应该会在今后的一、二十年中结束,并将促进农业结构的进一步转化以及农业产值的进一步提高。正是这样的历史性趋势,及其与人口生育率的下降以及城市化-非农就业化另外两大趋势之交汇,将会促成大部分中国农业的转化,从几百年来的低收入、过密以及劳动生产率停滞的农业转化为适度规模的、去过密化的农业。”(黄宗智,2010:103-138)

由于农业的使命原本是为人类提供食物,从食物需求的变化寻求中国农业发展的动力,提示(不同于英国的)摆脱过密化困境的可能性和方向,显示了一位历史学家的洞察力和现实关怀。不过,在偏重生态环境问题研究的后学看来,消费革命固然赋予了中国的小规模农业走出困境的“某种历史性契机”,但是在最近的十多年间,消费革命和农业革命都开始显示这种契机已达到极限。

本文的目的正是要考察这种极限,作为对黄先生已有研究的延伸和回应。它将围绕三个方面展开。

第一,对消费革命的过程和现状予以梳理,确认全国人均食物尤其是动物产品的消费量和营养水平已经超过维持身体健康的实际需要,通过更多地消费进一步推动农业革命的空间已经有限。

第二,为了满足目前的消费,国内农业及种植业的结构调整和多种农产品的产量已接近饱和,预示着资本和劳动双密集的蔬菜、水果和肉-蛋-奶-水产品的生产这种“新农业”(黄宗智、高原,2014)已达极限,以此推动农业走出过密化的可能性降低。

第三,支撑目前消费的国内农业革命在土地利用和生态环境影响方面已达极限,从而在彻底摆脱劳动的过密化困境之前陷入了高能源-高化学品投入的“能源-化学品的过密化陷阱”,而大量进口农产品既面临大国冲突伴随的不确定性风险,也形成了对第三世界敏感地区的生态环境冲击,这将倒逼我们减少食物浪费、降低消费预期。

本研究依据的数据资料均是国内及国际相关机构的公开的数据库,主要是国家统计局、农业部和联合国粮农组织、世界银行、美国农业部等机构的网站和出版物,同时也吸收、参考了相关的政策文本、学术文献和新闻报道资料。

二、食物消费革命的展开

食物消费革命表现在两个方面。

一是消费量的显著增加和消费结构的变化,更多的热量、蛋白和脂肪的吸收来自动物产品,传统的“副食品”扮演越来越重要的角色,甚至成为主要食品。

二是消费方式的变化,包括在家庭外消费的迅速增加[1],以及不受地点、季节和时令限制而长年享用更多的食物,而时空约束的突破和易获得性反过来驱动着消费的增长。

消费革命的动力不外乎以下因素。

首先是经济发展、居民收入提高后的自然趋势,这是一种自发的内生性驱动力。

其次有国家政策的呼应和引导,从鼓励“人民日益增长的物质文化需要”[2],到制定《九十年代中国食物结构改革与发展纲要》(1993)、《中国营养改善行动计划》(1997)以及《中国食物与营养发展纲要》的系列版本[3]并提出一系列目标值,都是明确的政策引导。

三是城市化的影响和美欧饮食文化(如肯德基和麦当劳)的引入及仿效,更多和更易抵达的消费空间刺激着消费需求。此外还有“多喝牛奶”之类的营养学话语(2014年制定的新标准是人均年消费36公斤),以及那些有机会公款消费、“大吃大喝”者的拉动效应,后者可能属于食物消费革命的中国特色。

就时间而言,我把中国食物消费革命兴起的时间定位于1990年代初。此前的十多年间实现了整体性温饱(尽管仍有数千万贫困人口),那是一种补偿性增长,此后开始了向“小康”的转变。这场革命延续至今,因城乡差异和阶层差异的存在而尚未全部完成,但有三组数据从总体上显示了它的革命性。

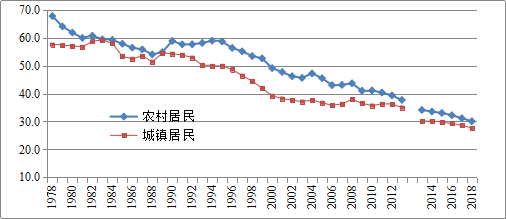

一是恩格尔系数,也即居民家庭人均食物消费支出占总消费支出比例的显著下降。城乡家庭的恩格尔系数分别在1994年和2000年降至50%以下、在2000年和2012年降至40%以下,城镇家庭进而在2015年降至30%以下(图1)。到2018年,全国居民家庭的恩格尔系数降低到28.4%,其中乡村居民也已接近30%——这是联合国粮农组织界定的迈进“富裕”状态的门槛。

图1 中国城乡居民家庭的恩格尔系数(%)

来源:《中国统计年鉴》各相关年度版。国家统计局2013年改变了统计口径,农村家庭人均纯收入改为可支配收入,

按原口径计算,当年城乡家庭恩格尔系数分别为35.0%和37.7%。

二是营养水平显著提高。在1990年,全国人均每天的热能供给为2680大卡,蛋白质为70克,脂肪为57克,“已接近世界平均水平”[4]。到2006-2008年,中国的人均营养供给量已超过世界平均水平而与日本、韩国比肩(表1),进而在2014-16年间超过了经合组织成员国也即“发达国家”的平均水平。

来源:FAO数据库

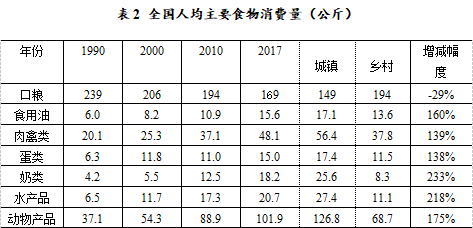

三是食物尤其是动物产品消费量的大幅度增加。在1990年四种动物产品人均消费量比1978年都增加了1倍以上的基础上[5],到2017年又平均增加了1.7倍,其中肉类和蛋类增加1.4倍、水产品增加2.2倍、奶类增加3.3倍。当年的绝对消费量是全国人均102公斤,其中城乡居民分别为127公斤和69公斤(表2)。此外,人均植物油消费增加了1.6倍,粮食消费减少了近30%。相较于国家制定的2020年目标值,肉类、水产品都已超标,其中肉类超出近20公斤,禽蛋也已提前达标,唯有奶类距36公斤的目标还较远——这也许暗示国家设定的奶类消费目标值并不符合国人的消费偏好。

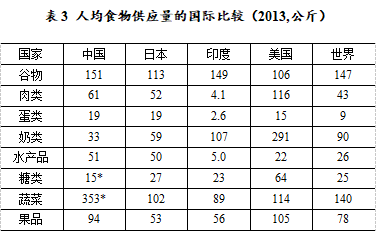

国际比较可以显示中国人的消费在世界上所处的位置。到2013年,在八类主要食物中,除奶类和食糖之外,都已超过世界平均水平(表3),其中肉、蛋、水产品合计超出53公斤,相当于世界平均数的165%;奶、糖之外的其他六项也都已经超过日本。日本属于消费成熟国家,与美国相比更适合当作中国的参照,也许就此可以做出基本判断:中国的人均食物消费量除奶类之外已经达到或接近顶峰,今后的进一步增长可能主要是奶类增加和肉类结构调整(猪肉减少、牛羊肉增加)。

来源:1990、2000年的数据分别来自《九十年代中国食物结构改革与发展纲要》和《中国食物与营养发展纲要(2001-2010年)》,

后两年的数据由笔者测算,测算依据参照脚注中的说明[6]。

来源:FAO数据库。中国的糖类数据采用国家统计局的数据(FAO数据为6.9公斤),

蔬菜数据可能系未经加工的人均产量而被高估1-2倍。

三、消费需求、农业支撑力与大量进口

消费革命依赖于并推动着农业革命。这也就意味着,农业革命必须满足或者回应消费需求。虽然需求是异常多样的,而且不断增长——“文明的口味”总是被不断地培育和刺激——即便是资源异常丰富的少数“新大陆国家”也无法完全满足,但至少要保证下列九大类产品的足额供应:粮食(包括饲料粮)、油料、糖料、蔬菜和水果,以及肉禽、蛋类、奶类和水产品。而四种动物产品又以充分的饲料粮供应为前提。这样的基本需求意味着农业结构,包括种植业与养殖业、以及种植业内部主要农作物比例关系的调整和转型:在保障主粮供给的前提下,扩大油料、糖料、蔬菜-瓜果的供应,更重要的是动物产品的供应,而动物产品的增长又主要依靠饲料粮的增长。下面就让我们看看这些农产品的供应量及其背后的农业结构变动。

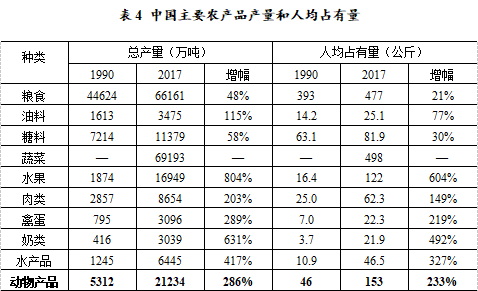

1. 农业产量增长和养殖业扩张

表4显示,中国的九大类农产品产量和人均占有量都有大幅度增长。其中粮食总产量增加2.15亿吨,人均占有量则在总人口增加2.5亿人的情况下增加了184公斤。这一奇迹般的增长成为消费革命的最重要支撑,也在一定程度上回答了“谁来养活中国?”这一世界性难题(Brow,1994)[7]。人均油料和糖料分别增加了115%和58%,水果(不包括瓜果)增加了6倍,蔬菜的增幅不详,但其种植面积增加了2倍,总产量当有更高比例的增长。

来源:《中国统计年鉴》各相关年度版,人均产量为总产量除以当年底的全国人口数得出。

说明:糖料产量以2008年的1.3亿吨为最高;蔬菜总产量和据此算出的人均产量被认为有夸大成分;

水果不包括瓜果,后者的产量在2017年为8293万吨。

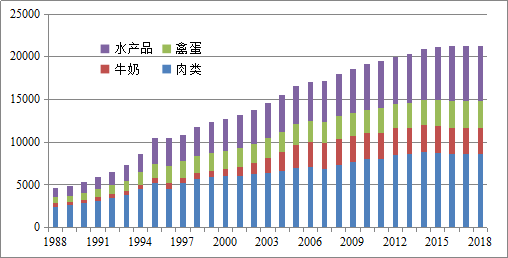

当然,更为关键的是动物产品的增长。正是动物将大量的粮食以“饲料”[8]的形式吸收转化为肉蛋奶和鱼虾,或者抽象的脂肪和蛋白。图2显示了三十年来的增长节点:总产量在1990年突破5000万吨,1995年突破1亿吨,2004年突破1.5亿吨,2012年超过2亿吨,近四年维持在2.1亿吨左右;人均占有量从46公斤增加到153公斤,其中肉类和禽蛋分别增加1.5倍和2.2倍、水产品和奶类分别增加3.3倍和4.9倍。

图2 动物产品产量(1988-2018,万吨)

来源:《中国统计年鉴》各相关年度版

在动物产品中,肉类(包括猪牛羊肉和禽肉)的增长是重点。它在1993年超过美国居全球第一,两年后达到5000万吨,2014年达到顶峰的8818万吨,近三年稳定在8600多万吨以上——这相当于近期全球总产量的四分之一以上和1960年代后期的全球产量。其中猪肉的增长贡献最大:从1990的近2300万吨增加到2000年的4000万吨,2010年突破5000万吨,2014年达到5821万吨的顶峰,近三年停留于5400万吨台阶,占国内肉类产量的63%左右,也接近全球猪肉产量的一半。

水产品的增长同样令人惊奇。它在1990年已超过日本而居世界第一,1994年超过2000万吨,2003年突破4000万吨,2009年超过5000万吨,近三年维持在6400多万吨,占近期全球产量的37%左右,也相当于1970年前后的全球总产量。这主要是源于养殖业的拉动:养殖量从600万吨增加到近5000万吨,所占比重从50%左右增至75%以上(其中淡水养殖占淡水产量的比重从70%上升到93%),而天然捕捞量在从初期的630万吨快速增加到90年代后期的1400多万吨之后即长期停滞。

2. 种植业的结构变动及其限度

主要农产品的奇迹般增长固然得益于技术的提升,但农业结构调整的贡献也甚为重要。结构调整是适应消费需求的作物品种分工的需要。而国内分工在加入WTO之后通过进出口途径影响着国际分工。

分工有两个前提。一是国内耕地资源有限(近年来的官方报告数据一直是20.2亿亩)、农作物播种总面积较为稳定(近十年处于23-25亿亩之间),这决定了所有的农产品不可能同时扩大种植。二是必须确保总体的“粮食安全”或基本自给(早期的指标是自给率不低于95%),其中水稻、小麦和玉米三大谷物的种植要优先确保。

在此前提下,作物属性、自然地理状况和技术条件、国内外贸易环境,以及基于这些因素的多种主体的经济计算共同发挥作用,形成了下述基本格局:

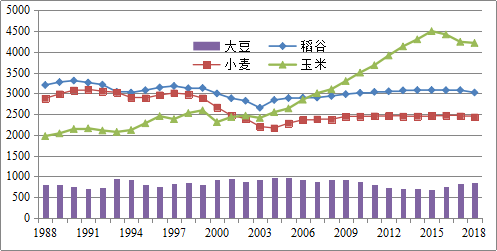

(1) 在粮食作物中,兼做口粮和饲料粮的玉米迅猛扩张,而单产不到玉米三分之一的大豆[9],以及高粱和大麦等“杂粮”则主要依赖进口。图3显示,玉米播种面积增加了3.5亿亩,近三年平均达6亿亩左右,占农作物播种面积的比例从13%升至26%,于2007年成为第一大农作物;玉米的产量则于1995年超过小麦、2003年超过稻米(按稻谷的70%折算),近三年平均达2.6亿吨、接近米麦之和,三十年间增长了2.4倍,也保障了2004年以后粮食总产量的“N连增”。与之相对,大豆的种植面积徘徊不前,始终未能达到1.5亿亩,在新世纪以来的18年中只有4年超过1.4亿亩,其产量最高不过1740万吨,2013-15年连续低于1300万吨。

图3 四大粮食作物播种面积(万公顷)

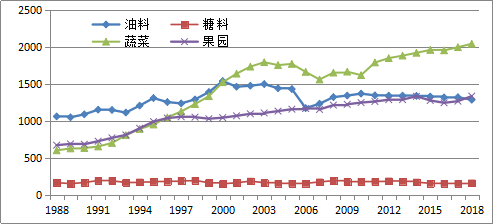

(2) 在非粮食作物(合计播种面积最多只有9亿亩)中,产量和报酬较高、劳动密集型的果园和蔬菜得到扩张,产量和报酬较低的油料和糖料作物则停滞或萎缩。具体而言,蔬菜从不到1亿亩扩展到3亿亩,这主要是温室的普及使蔬菜种植可以长年轮作的缘故;果园和瓜果的面积达到2亿亩左右,已经与油料面积持平,其中果园面积在8000万亩的基础上净增加近1亿亩。与之相对,原本面积最大的油料(1985年即达1.8亿亩)虽然曾在2000年创下2.3亿亩的最高记录,但随后下降、徘徊,近四年都低于2亿亩;糖料作物则一直没有增加,最高年份也未超过3000万亩,近五年的平均面积甚至少于90年代初期,这可能是由于甘蔗和甜菜只能在南方少数地区种植的缘故。

图4 四大非粮食作物播种面积(万公顷)

上述梳理有助于更实在地理解一些农产品的大量进口问题。其中最受关注的是大豆。作为油料和蛋白饲料的重要来源以及全球食物体系中新的“明星作物”,一些关于“大豆危机”的研究认为它的大量进口是跨国资本通过不正当竞争予以控制的结果(王绍光等,2013;严海蓉、陈义媛等,2016)。这当然不容否定,但同样要承认经济逻辑的主导作用(黄宗智、高原,2014)。进而需要强调,在消费革命的总体格局中,即使没有国际资本的垄断和控制,出于满足食用油消费和蛋白质摄取的内在需要,中国也必须进口远远超过其国内产量的大豆。受到国内耕地资源有限的约束,低产的大豆不可能像高产的玉米一样扩张,“保玉米还是保大豆”成为二者择一的选择。就此而言,“玉米主要依靠国内种植、大豆主要依靠国外进口”应该说是一种“理性选择”。

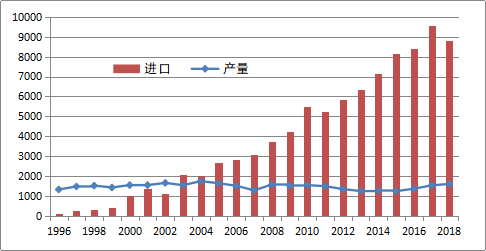

3. 消费需求与大量进口

大豆的大量进口已是众所周知,这里仅提示几个重要的节点:在1996年超过100万吨,2000年超过1000万吨,随后保持每3-4年增加1000万吨的增幅,2010年超过5000万吨,2017年达到9553万吨——加上豆油和豆粕进口所隐含的大豆则超过1亿吨,占到当年全球产量的三分之一和出口量的三分之二左右。这样的规模确实可以称为“爆买”。

图5 大豆的国内产量和进口量(1996-2018,万吨)

爆买的当然不只是大豆,还有国内难以扩大种植的油料和植物油、糖料和食糖,以及大麦、高粱,进而包括主要谷物在内的几乎所有的作物、动物产品和制品。据孙林等人(2018,2019)测算,在1992—2015年间,中国进口的食品种类从1081种增加到8904种,其中来自美国的从108种增至391种、来自澳大利亚的从95种增至247种、来自马来西亚的从41种增至204种、来自泰国的从61种升到292种。按金额计算,中国在2011年成为全球最大的食品-农产品进口国;按重量计算,有十多类品种都达到百万吨、千万吨级规模。例如,植物油纯进口量在2003年已超过500万吨,迄今维持在600万—1000万吨之间。

让我们集中于2017年的进口状况(表5)。纳入“粮食”口径的农产品超过1亿3000万吨,而海关报告的“食品”口径则为5348万吨——来源于187个国家和地区。此外还有数百万吨的油菜籽、数十万吨的玉米酒糟和豆饼豆粕,以及折合为156万吨的葡萄酒和啤酒。

来源:综合中国海关数据库、海关总署报告和农业部报告数据整理。

需要交待的是,表5中的官方数据并不包括走私进口的农产品-食品的数量。有行业专家估计,全国走私入境的牛肉量在2013年超过200万吨,足以装满8万个集装箱[10]。而旅行者个人的“爆买”“代购”曾经将境外一些商场的奶粉席卷一空,以至于引起了当地人的反感和限购。如果将难以精确掌握的走私部分考虑在内,进口总量可能超过2亿吨,相当于近14亿中国人每人进口140公斤。

四、消费革命的代价与可持续性

与两亿多人食不果腹的年代相比,近三十年来的食物消费革命堪称巨大福祉。它不仅解决了长期困扰这个巨型国家的“温饱”问题,从而使其在诸多尖锐的矛盾中仍能保持总体稳定,而且使十多亿人得以享用丰富的食物、感受到生活的“美好”。但是,也必须面对摆脱饥饿后的诸多问题,包括过度消费造成的身体健康损害、直接和间接的资源-环境压力,以及大量进口伴随的食物安全风险、全球市场影响和生态冲击。

1. 过度消费与“肥胖”问题

在21世纪的第一个十年,中国人尤其是城市居民的整体食物消费量和营养水平已经超过维持身体健康所需要的数量。到2002年,城市居民对肉类及油脂消费过多的状况已较突出,脂肪供能比达到35%,超过世界卫生组织推荐量的30%的上限(李立明等,2005)。尽管局部地区和少数人群中还存在膳食摄取营养不足的问题[11],但更突出的问题是能量、脂肪摄取过量造成的超重和肥胖。

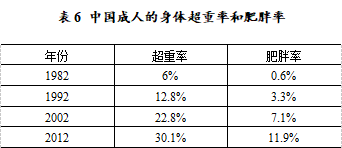

早在消费革命兴起之初,《九十年代中国食物改革与发展纲要》即提醒:由于膳食不平衡或营养过剩造成的“富裕疾病”已开始出现。1997年颁布的《中国营养改善行动计划》又提到,“营养过剩或不平衡所致的慢性疾病增多。”卫生部门实施的“中国居民营养与健康状况调查”结果显示:1982年还很罕见的超重和肥胖现象一直在快速增加,到2002年,全国城乡居民的体重超重率分别达22.6%和15.6%、肥胖率分别达到8.2%和4.6%,18岁及以上人口中约有2.15亿人超重、6800多万人肥胖(李立明,2005;马冠生、李艳平等,2005)。到2012年,18岁及以上居民的超重率上升至30%,肥胖率达到12%,分别比十年前增加了7.3和4.8个百分点;6-17岁人群的超重率则增加了1倍多、肥胖率增加了2倍以上。

虽然肥胖催生出了“减肥产业”,但作为全球肥胖人口最多的国家,它伴随着巨大的经济社会代价[12]。以糖尿病为例,2012年中国成年人的发病率上升到9.7%(城乡分别为12.3%和8.4%),接近1980年的10倍(顾景范,2016)。

来源:《中国居民营养与健康状况调查》,《中国居民营养与慢性病状况报告2015》。

涵盖的人群为18岁及以上的成年人口

2. 内部环境压力

为了支撑消费革命伴随的巨大需求,依靠高投入追求高产出的农业形态,最终走上了养殖业与种植业分离的道路,从而打破了农业内部的养料-能量循环链条,造成严重的生态环境问题。

在种植业领域,形成了过量的化肥和农药投入。中国长期以不足世界10%的耕地和不足14%的播种面积消耗着全球三分之一左右的化肥,2014-2016年平均施用量(折纯量)达到6000万吨,多于1970年代十年的施用量,接近印度、美国和巴西三个农业大国的总用量,施用强度是三国平均施用强度的2倍,其中苏、鲁、豫、皖、冀、鄂6省的用量即等于印度的总用量,河南一省的用量即超过英、法、德三国的总用量(表7)。农药(原药)的施用量从1978年的50多万吨增加到2014年的180万吨——实物量则可能达到300万吨。一些地方的喷洒频度令人震惊:一季水稻最多达15次,果树从开花到采果可达20次,青菜平均每周1次,草莓3天左右1次,苦瓜则是“用刷子刷、用桶泡”(张玉林,2015,2016)。

在那些长期种植单一作物的地区,出现了明显的连作障碍和土地板结,一些蔬菜基地的土壤中毒状况令人心惊,以至于必须定期换土,而塑料薄膜覆盖的推广则造成严重的“白色污染”[13]。

来源:《国际统计年鉴》《中国统计年鉴》2016-2018年版。英法德三国数据为2014-15年均值。

2016年中国农作物收获面积为14611万公顷,其中河南省为1447万公顷,

印美巴三国为31582万公顷(其中印度为14778万公顷),英法德三国为2514万公顷。

在养殖业领域则形成了高密度的工业化养殖。15亿头猪牛羊和数百亿只鸡鸭鹅,都已经不再是传统的“家禽家畜”,而是肉蛋奶的生产机器。为了使其在拥挤的空间里快速生长或生产,饲料生产和养殖过程中使用名目繁多的激素、育肥剂、兴奋剂、抗生素,造成食品安全风险和环境风险[14]。肉蛋奶的生产机器也是造粪机器,全国畜禽粪便排放量2017年多达38亿吨,成为重要污染源。按照2007年全国污染源普查数据,农业部门排放的化学需氧量(COD)、总氮、总磷分别占到全国总排放量的44%、57%和67%,其中畜禽养殖业贡献了农业COD排放量的95%。进而,大量畜禽产生的甲烷气体,加剧了全球气候变化[15]。

水产业的生态环境影响同样突出。中国是全球第一水产大国,产量的增加主要靠养殖的扩张——近海过度捕捞已持续二十多年,远洋越界捕捞又不断引起国际纠纷[16]——养殖产量已超过总产量的75%,这一过程伴随着过量的饲料、化肥[17]和名目繁多的药物(如增氧剂、消毒剂、解毒剂、抗生素、体质改善剂)的投入,不仅加剧了水体的污染和富营养化,也形成食品安全隐患。

3. 物种消亡

过分追求产量和产出率的农业还严重损害了生物多样性,高产品种的推广伴随着本土地方性作物和畜禽品种的大量消失。农业部2015年启动的“第三次全国农作物种质资源普查”初步成果显示,“许多地方品种和主要农作物野生近缘种丧失情况极其严重,丧失速度明显加快。”在已完成普查的苏、鄂、湘、渝、粤、桂6省区375个县,粮食作物地方品种从1956年的1万多个减少到目前的3000多个,消失了71.8%,其中不乏优质、抗病、耐瘠薄的特性品种;南方曾经普遍种植的具有抗洪灾能力的深水稻品种濒临灭绝;广西野生稻分布点从1981年的1342个减少至325个[18]。

畜禽品种的消亡状况同样堪忧。2003-2010年实施的“全国第二次畜禽遗传资源调查”发现,有15个地方畜禽品种已不见踪迹、55个处于濒危状态、22个品种濒临灭绝,后二者合计占到地方畜禽品种总数的14%。其中江苏省已有十多个畜禽品种基本灭绝,著名的溧阳“三黄鸡”已属于记忆,昆山麻鸭濒临灭绝,太湖猪、淮猪等四大地方猪种几近绝迹。到2008年,农业部所列的全国90个“土猪”品种中,有31个品种处于濒危和濒临灭绝状态,横泾猪等8个地方猪种已不见踪迹,深县猪、项城猪等4个品种已确定灭绝。在此背景下,中国土猪的国内市场占有份额从1994年之前的大约90%降低到2007年的不足2%,而进口的洋猪“杜长大”(美国的杜洛克猪、丹麦的长白猪、英国的大约克夏猪)及其杂交后代垄断了生猪市场[19]。如果说土猪品种的大量淘汰属于生态灾难,那么2018年以来蔓延的“非洲猪瘟”对中国养猪业的打击,凸显了这种灾难的惨痛后果。

上述后果当然可以看作困境。它是在中国农业尚未摆脱劳动的过密化就迎来的新的困境,可以称为“能源-化学品的过密化陷阱”,从中国农业和整个经济社会的可持续性角度而言,这种陷阱可能要比劳动的过密化影响更大,也更加值得关注。

4. 外部依赖、安全风险与外部生态冲击

如果说农产品-食品的大量进口意味着对外依赖增强——“粮食”自给率在2017年为83%,远低于官方当初设定的不低于95%的目标——关于它是否威胁到“国家粮食安全”则争议很大。在更多考虑大国竞争、跨国资本控制及转基因问题的论者看来,它伴随着巨大风险,也威胁到国家主权和生产者、消费者的食物主权。而在强调比较优势和自由贸易的人士看来,它完全符合市场的逻辑,既是合理的和必然、必需的选择,也并不会导致粮食安全问题,因此中央政府设定的“18亿亩红线”属于多余[20]。

本文并不回避传统的粮食安全或风险问题,但更大的兴趣在于“即便它对中国来说是安全的,是否仍然存在问题?”我将从国内学者较少关注的外部生态影响的角度思考问题,揭示中国的食物消费、农产品进口与全球土地利用和生态影响之间的直接联系。

我们首先可以想到,大量的农产品进口有助于减轻国内的土地利用压力、化学品投入和生态环境负荷。按照国家林草局的报告,在1998年中国实行退耕还林还草政策以来的20年间,累计退耕面积达1亿9900万亩,“取得了显著的生态、经济和社会效益[21]。”2亿亩退耕面积可以看作进口替代的结果,至少可以说农产品大量进口弥补了退耕造成的农产品短缺。

当然,2亿吨规模的食物-农产品进口所蕴含的耕地面积要远远多于2亿亩。刘爱民等人曾经测算过14种大宗农产品净进口包含的“虚拟耕地面积”,结论是从2000年的1亿多亩增加到2017年的10亿多亩(表8),中国的“耕地对外依存度”上升至33.4%。他们按照国内单产推算出的耕地面积可能多于出口国的实际播种面积——出口国的相关农产品单产通常高于中国,更稳妥的办法是改用生产国的单产来计算。我据此测算的结果是,2017年的农产品纯进口实际占用了出口国的总计8亿546万亩(其中大豆占5.2亿亩)耕地——但是直观地反映了大量进口对中国的效用和世界的影响。

来源:据刘爱民等(2017),贾盼娜、刘爱民等(2019)的测算结果整理。

对中国的效用在于,净进口隐含的8亿多亩国外耕地相当于国内耕地面积的40%和农作物播种总面积的32%。也就是说,当年中国的食物消费所依赖的耕地超过28亿亩、播种面积超过33亿亩。设若没有进口,中国实在难以挤出如此大面积的耕地来支撑其庞大的食物消费需求。

对世界的影响在于,8亿亩耕地并非“虚拟”,而是可以真实地还原为各个特定的进口来源国。其中大豆和油料所包含的耕地面积占绝大部分,主要来源国是巴西和阿根廷、美国和加拿大,以及印度尼西亚和马来西亚。尽管种植这些农作物伴随的生态环境影响在不同的国家有不同的表现方式和影响程度,但是从大豆和棕榈油——且不论牛肉——两项来看,都直接或间接地促进了巴西、阿根廷和印尼、马来西亚的森林(热带雨林)砍伐或焚烧。

众所周知,巴西和阿根廷的大豆产量及出口量的增加主要来自种植面积增加,而大豆田的扩张往往以森林的退缩为前提或后果:要么是直接砍伐或放火焚烧,要么是大豆田取代原有的牧场,然后再毁林开辟新的牧场(伊莎贝尔·希尔顿,2019)。2013年的一项研究显示,巴西农田的47%、阿根廷农田的88%主要供中国和欧盟的消费(Yang Yu,et al, 2013)。而在1998-2018年间巴西增加的1420万公顷大豆种植面积中,仅2009年至2017年增加的部分就有420万公顷直接源于森林砍伐[22],其他部分则系草地转用。在阿根廷,自1996年引进转基因大豆以来,查科森林的面积损失了近四分之一,主要用于大豆种植[23]。在印尼,为了向印度、欧盟和中国出口棕榈油,棕榈种植园在2000-2016年间扩大了3倍,其中可能有一半左右来自森林砍伐[24]。

来源:世界银行数据库;中国国家统计局编《国际统计年鉴2017》

虽然上述三国的森林锐减是备受瞩目的长期趋势[25],并且由多种力量驱使,但是中国因素自2000年以来成为强大的驱动力。我们不应该忘记,中国已连续多年成为巴西农产品的最大买家,也在近期成了印尼棕榈油的第二大出口市场。有报告指出,在2013-2017年,中国购买了42%的巴西大豆(是欧盟购买量的3倍),而中美贸易战促使中国扩大了从巴西和阿根廷的农产品进口,2018年购买的巴西大豆从上一年的5400万吨增加到6880万吨(占巴西大豆出口总量的82%),此外还是巴西牛肉的最大买家(伊莎贝尔·希尔顿,2019)。

因此必须承认,这些国家的森林衰减、土地利用变化及其伴随的温室气体排放和全球气候变化的加剧效应,都可以相应地“计到中国的账上”,中国消费者的旺盛需求确实在客观上助长了“亚马逊之火”的蔓延(周晚晴,2019),尽管互联网世界的民族主义言论认为这种记账方式是“让中国背锅”的“西方的阴谋”。

当然,今天中国的大量进口与早期殖民帝国的大量进口在性质上不同。如果说19世纪的英国主要是在其霸权体系下通过不平等交换尽享天下美食——让北美和俄国的平原成为其谷仓、澳大利亚为其牧羊、阿根廷为其养牛、印度人和中国人为其种茶、地中海成为其果园——也因此表现为不平等的生态交换和生态扩张主义(克罗斯比,2001),那么21世纪的中国从全球各地的大量进口,确实是按照“自由贸易”的逻辑进行——且不论这种贸易始终包含着国际政治算计、跨国资本操控、出口国的农民和农场工人的权利受损,以及2018年以来美国的“强卖” ——也经常表现为进口国和出口国的“双赢”。但是,生态环境冲击是客观存在的。在全球尺度上,中国借由进口减轻的对于国内的生态环境压力,不过是转移到了境外而已。

鉴于中国的最高决策层已经表现出“构建全球人类命运共同体”的宏大抱负,也显示了积极应对全球气候变化挑战的“大国的责任”,承认上述事实并不困难。困难在于如何既能降低国内生态环境压力,又能避免大量进口造成的外部生态冲击。从常理上说,当国内的大量生产面临诸多极限,从国外的大量进口又必然对全球环境和气候变化产生不利影响,国家政策应该大力提倡厉行节约[26],并适当降低食物消费预期和消费量,至少不再刺激需求。但是,绝大多数已经和尚未“富起来”的国人可能会对此心有不甘,甚至生出与美国人相比的不公平感。也许还有进一步的麻烦:这将不利于经济增长,甚至可能削弱通过刺激消费强化起来的体制的合法性。

注释:

[1]国家疾控中心等机构编写的《中国居民营养与慢性病状况报告2015》显示,到2012年,全国6岁以上居民在外就餐的比例为35.5%,其中城市为42.2%、农村为28.5%,均比十年前明显提高(顾景范,2016)。

[2]从1981年中共十一届六中全会到十八大,执政党中央一直认为中国社会的主要矛盾是“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”,并将不断满足这种需要当作社会主义生产和建设的根本目的。2017年的十九大报告指出:新时代的社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”。

[3]已有的版本包括《中国食物与营养发展纲要(2001—2010年)》(国办发〔2001〕86号)和《中国食物与营养发展纲要(2014—2020年)》(国办发〔2014〕3号),近期正在制定涵盖2021-2035年的第三个版本,为此召开的相关会议强调:“保障食物有效供给、提升居民营养水平,是治国安邦的第一要务。”见农业农村部网站http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/201908/t20190829_6326893.htm。

[4]见《九十年代中国食物结构改革与发展纲要》,刊载于《中华人民共和国国务院公报》1993年12期。

[5]中国肉类协会制定的《中国肉类可持续发展项目规划(2018—2020)》显示,到1992年,中国的肉类产量(3431万吨)已超过美国而成为世界第一,当年人均占有量为29公斤。见《食品时报》2017年10月21日。

[6]鉴于国家统计局的住户调查数据反映的只是购买量而非实际消费量,《中国食物与营养发展纲要(2001-2010年)》提供了2000年五类食物消费量对购买量的折算系数:植物油为130%,肉类为129%,蛋类为168%,水产品为183%。考虑到新世纪以来城乡居民在外消费显著增加,笔者对上述系数进行了相应的调整和补充:口粮按130%、食用油按150%、肉禽类按135%、蛋类和奶类均为150%、水产品按180%。相关各项的城乡之别分别为135%和125%、160%和135%、145%和120%、155%和120%、185%和150%。

[7]布朗曾依据日韩台的经验进行“最保守的估计”:到2030年,中国人口将增加到16亿,粮食(谷物)产量将比1990年减产五分之一,而消费则将达到6.41亿吨,进口赤字将达到3.78亿吨。就截至目前的情况而言,布朗高估了人口增加的幅度,误读了粮食产量变动的趋势,但也低估了粮食消费的增加速度——按谷物口径,包括进口(2559万吨)在内,2017年的消费(供应)量已达6.41亿吨。

[8]根据《中国饲料工业年鉴》和相关报道,纳入统计的工业饲料1995年突破5000万吨,2005年突破1亿吨,2012年(1.75亿吨)超过美国成为世界第一,2017年达到28465万吨,加上家庭散养用饲料粮,可能超过3亿吨。

[9]玉米亩产在1990-92年平均为303公斤,2016-18年增至404公斤,对应的大豆亩产则分别为95公斤和122公斤。

[10]见郭丝露、梁月静:“挡不住的走私牛肉”,《南方周末》2014年12月11日。

[11]联合国粮农组织依据人均需要和可获得的热量估计,到2012/2014年,中国仍有1.51亿人营养不足,比1990/1992年的2.89亿人减少了48%,营养不足发生率从23.9%降至10.6%,但其估算方法和结论都存在争议(樊胜根,2015),且营养不足是由多种因素造成,不同于食物数量不足造成的饥饿。

[12]到2014年,中国已成为全球肥胖人口最多的国家(/http://health.people.com.cn/n1/2016/0405/c398004-28251333.html),超重和肥胖造成的直接、间接损失可能占到中国GDP的4%(樊胜根,2015)。

[13]综合多项报道资料,到2016年,中国农业中的温室-大棚占地面积已接近2000万亩,地膜覆盖面积超过2亿亩,农用薄膜使用量高达260万吨。

[14]以抗生素为例,养殖业的施用量在2006年估计为9.7万吨,在2013年占到全国总用量(约16.2万吨,占世界总用量的一半)的52%。这导致大量的“抗生猪”、“抗生鸡”、“抗生鱼”走上餐桌,在食用肉乳制品和水产品中多次检出残留,而排放进入水土的抗生素估计每年达5万多吨。相关报道见《南方日报》2010年11月30日;《中国经营报》2011年4月16日;http://health.people.com.cn/n/2015/0616/c14739-27163383-2.html。

[15]FAO曾在2006年估计,每年有75亿吨二氧化碳当量的温室气体是由畜禽排放,占全球总排放的18%。但世界银行前首席环境顾问古德兰等人分析认为,牲畜及其副产品至少排放了326亿吨二氧化碳当量的温室气体,占世界总排放的51%(Goodland,Anhang,2009)。考虑到中国的畜牧业产量,其对气候变化的影响不可忽视。

[16]参照网易网报道“竭泽而渔二十年”(http://data.163.com/14/0516/04/9SBDOFOE00014MTN.html)。

[17]笔者2018年10月在苏南某地调查得悉,当地1亩鱼塘的化肥施用量甚至不亚于1亩水稻的施用量。

[18]《每日经济新闻》2015年7月15日;《农民日报》2017年4月16日;《中国日报》2018年5月16日;央广网http://country.cnr.cn/snsp/20181127/t20181127_524427513.shtml。

[19]李鹏:“‘土畜禽’品种消亡忧思录”,《羊城晚报》2012年12月15日;周范才、王玉宁:“中国猪种危机”,《瞭望东方周刊》2013年5月27日;张渺:“动员起来、保卫猪圈”,《中国青年报》2018年12月26日;付永军,2018。

[20]茅于轼:18亿亩耕地红线完全不必要,见http://finance.ifeng.com/opinion/fhzl/20100728/2452490.shtml.

[21]《人民日报·海外版》2019年9月6日。

[22]据巴西环境部报告,在2015-2017年两年间大豆造成丛林砍伐约846平方公里,而在2008年以后的6年间年均砍伐6847平方公里。见http://www.chinafeed.com.cn/dadou/201801/12/106796.html。

[23]Uki Goñi, Soy destruction in Argentina leads straight to our dinner plates,The Guardian, 26 Oct 2018.

[24]据《中国经济时报》2008年6月24日报道,“目前经营的油棕种植园有三分之二都涉及森林砍伐。”而在2009-2011年间又有124万公顷的雨林因油棕而倒下(https://www.greenpeace.org.cn/46498/)。棕榈园的扩张不仅毁坏了森林和泥炭地,在很多情况下还迫使当地的土著居民离开土地,仅在2008年就有513起原住民与种植园公司之间的冲突。见https://gongyi.ifeng.com/news/detail_2009_10/28/443061_0.shtm。

[25]联合国粮农组织:《2015年全球森林资源评估报告》,第9-11页。

[26]食物浪费是一个世界现象,而中国近年来每年的食物损耗和浪费量约为1.2亿吨,其中仅餐桌上的浪费就达到1700-1800万吨。见中华环保联合会、绿色和平组织:《食尽其用:海内外食物损耗与浪费产生与再利用模式研究报告》,2019年10月。

参考文献:

1. 樊胜根(2015):《全球背景下的中国粮食安全与营养》。《中国发展观察》第1期,第87-92页。

2. 付永军(2018):“洋猪入侵中国30年:正在爆发一场生态灾难,31种土猪已濒临灭绝!”,“原乡味觉”12月3日(http://www.wyzxwk.com/Article/shehui/2018/12/396512.html)

3. 顾景范(2016):《〈中国居民营养与慢性病状况报告(2015)〉解读》。《营养学报》第6期,第525-529页。

4. 黄宗智(2010):《中国的隐性农业革命》,法律出版社。

5. 黄宗智、高原(2014):《大豆生产和进口的经济逻辑》,《开放时代》第1期,第176-188页。

6. 贾盼娜、刘爱民等(2019):《中国农产品贸易格局变化及海外农业资源利用对策》,《自然资源学报》第7期,第1357-1364页。

7. 克罗斯比(2001):《生态扩张主义:欧洲900—1900年的生态扩张》,许友民等译,辽宁教育出版社。

8. 李立明等(2005):《中国居民2002年营养与健康状况调查》,《中华流行病学杂志》第7期,第478-493页。

9. 刘爱民等(2017):《我国大宗农产品贸易格局及对外依存度——基于虚拟耕地资源的分析和评价》,《自然资源学报》第6期,第915-926页。

10. 马冠生、李艳平等(2005):《1992至2002年间中国居民超重率和肥胖率的变化》,《中华预防医学杂志》第5期,第311-415页。

11. 孙林、胡菡月(2018):《中国进口食品种类大幅增长:收入分布重叠维度的解释》。《财贸经济》第8期,第110-125页。

12. 孙林、叶李涛、胡菡月(2019):《人均收入增长对中国进口食品多样化的影响》。《南京农业大学学报》(社科版)第2期,第142-154页。

13. 王绍光等(2013):《大豆的故事——资本如何危及人类安全》。《开放时代》第3期,第87-108页。

14. 严海蓉、陈义媛等(2016):《中国的大豆危机——“现代化”的逻辑及话语权抗争》。《台灣社會研究季刊》第104期,第149-182页。

15. 伊莎贝尔·希尔顿:《追寻中国农产品消费的拉美环境足迹》,见“中外对话”2019年12月10日(https://www. chinadialogue.net/reports)。

16. 张玉林(2015):《中国的水土问题与农业转型》。《南京工业大学学报》(社科版)第1期,第5-14页。

17. 张玉林(2016):《农村环境:系统性伤害与碎片化治理》。《武汉大学学报》(人文科学版)第2期,第9-12页。

18. 周晚晴(2019):“亚马逊之火,因何燃起,谁在加油?”食通社9月19日(/http://www.shiwuzq. com/portal.php? mod=view&aid=2016)。

19. Brown, Lester R.,1994,Who will feed China, World Watch7.5: 10.

20. FAO,2006,Livestock's Long Shadow: Environmental Issues And Options, http://www.fao.org/3/ a0701e/ a0701e00.htm

21. Goodland, R.,Anhang, J.,2009,Livestock and Climate Change,world watch 22(6):10-19.

22. Yang Yu,et al.,2013,Tele-connecting local consumption to global land use,Global Environmental Change, Volume 23, Issue 5, pp.1178-86.