占少华新书 |《中国与全球粮食安全》:资本逐利将加剧粮食危机的出现

来源: 原创译文 发布时间:2022-11-19 阅读:2044 次

导 语

自欧洲工业革命以来,粮食的生产、贸易、分配和消费就与全球资本主义的发展动态密切相关。从粮食的视角来看,全球资本主义的发展可以简单划分为三个阶段:产生于工业革命时代的粮食殖民主义,英国等宗主国对澳大利亚、美国和热带地区等殖民地土地进行大规模开发,并将其所产粮食出口到欧洲;19世纪末持续的经济危机爆发,随后的两次世界大战引发了世界经济体系和农业体系的重组,美国凭借其美元的世界霸权和先进农业技术建立粮食工业主义,并将其利爪伸向了全球南部的发展中国家,这也被称为绿色革命;随着1973年石油危机严重打击了凯恩斯主义国家结构,美国大公司开始主张将一切权力交给市场机制,这是粮食新自由主义的时代。粮食新自由主义从两个方面扼杀了发展中国家的农业部门:一方面,种子、化肥和农药由少数大公司生产和拥有,另一方面零售巨头控制行业的市场端,左右着消费者的意愿,挤压着小生产者农户的生存空间。

在这样的时代,我们该如何认识中国的粮食安全呢?首先,中国在全球粮食体系中处于怎么样的地位,中国的粮食安全是否能够得以保证,中国政府采取了什么样的策略来保证粮食供应;其次,中国的全球粮食战略如何影响发达国家和发展中国家,怎样塑造了全球粮食体系;最后,中国的“特色”是否体现及如何体现在粮食安全问题上,中国的粮食战略是否代表了另一种选择,是否有可能形成一个以中国为中心的新的全球粮食体系?

占少华老师于2022年出版的《中国与全球粮食安全》(China and Global Food Security)一书对这些问题给出了一个系统性回应。本号经占少华老师授权,独家首推该书第一章导言的译文,以飨读者。

欲知该书更加详细的内容,请关注11月27日(周日)晚上七点半的诚食讲座,占少华老师将会给大家带来精彩的分享。详细的讲座预告即将在本号推送,敬请关注!

作者&校对 | 占少华,新加坡南洋理工大学社会学系

翻译 | 周明妍

责编 | 雨博

后台编辑 | 童话

占少华2022年新书封面 | 图片来源:作者供图

2019年10月,中国发布了一份有关食物安全(food security)的白皮书【注:中文版题目为《中国的粮食安全》。从广义上讲,粮食一词包括“粮”(即口粮,包含谷物、豆类和薯类)和“食”(指其他各类的食物)】。白皮书概述了中国的粮食政策,并总结了中国在农业及食物供应方面的成就。这已经是中国第二次发布这样的报告。第一份白皮书发布于1996年,目的是回应莱斯特∙布朗(Lester Brown)在1994年出版的《谁来养活中国?》一书(Brown,1994)。

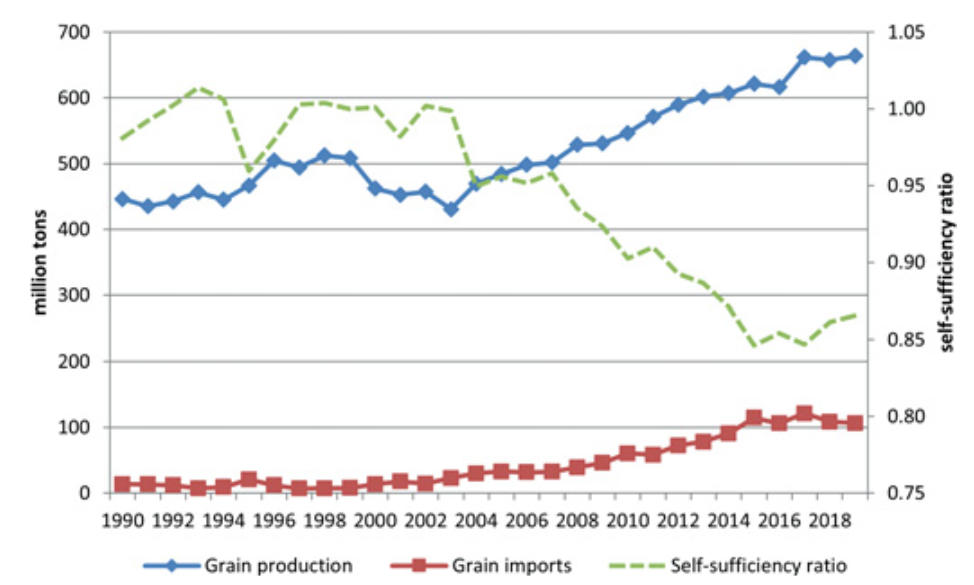

尽管两份白皮书有着相近的主题,即展现中国养活自身庞大人口的能力,但两份报告发布的背景却截然不同。在1996年,中国是一个食物自给自足的国家。中国消耗的主食和饲料谷物只有2%是进口的,而且中国出口的食物要多于进口。然而到了2019年,中国已经成为世界上最大的食物进口国之一,同时也是多种食品的净进口国,包括谷物、肉类、海鲜、牛奶、食用油和水果。在2019年,中国的食物进口价值达到1380亿美元,占全球市场食物进口总量的8.8%(世界银行,2021)[1]。

中国食物进口的增长再次引发了对“谁来养活中国”的问题的关注,人们开始担忧中国对食物的高需求量可能会导致全球的粮食短缺问题。在2007/2008年爆发的全球粮食危机中,中国粮食消费量的增长被认为是造成危机的因素之一。尽管在这之前以及危机期间中国的食物进口量并没有呈现出突然的上涨[2]。同时,人们又开始关注最先提出这一问题的莱斯特∙布朗的论断。于是在2011和2014年,他接连发表了题为《美国能养活中国吗》以及《世界能养活中国吗》两篇文章。在文中,他重新分析了中国的资源制约,例如水资源匮乏以及耕地的流失问题,并探讨了中国的饮食转型升级将如何拉动食品的大量进口,并由此给世界带来饥饿和食物短缺(Brown,2011年,2014年)。

布朗这一世界末日般的预测是有待商榷的。一些学者认为,中国的国内生产能够满足该国绝大多数的粮食需求。虽然中国主要食品的进口诸如大豆、牛肉、羊肉、糖等仍将继续增长,但它们增长的规模仍将保持在出口国的生产能力范围之内(Gong,2011;Huang,2013;Huang等人,2017)。

关于“谁来养活中国”这个问题的争论至少存在两点局限。首先,争论双方都只关注食品的供给和需求,而忽视了以利润为导向的资本主义农业食物体系在影响食物安全方面所扮演的重要角色。

2007/2008年的粮食危机并非是由全球粮食供应短缺造成的,而是在很大程度上由农业企业资本追求更高的利润所造成的结果。资本的逐利导致了生产的资源从粮食向生物燃料的转移(Chakrabortty,2008:7;Bello,2009)。如果不考虑农业和食品部门的资本主义动力,食物供需预测模型就无法对食物安全的状况进行预测。在资本主义体系中,获取食物的机会取决于消费者是否能够支付维持资本盈利所需的价格。最近二十年来,高收入中国消费者日益增长的食物需求提升了农业食品部门资本盈利的能力,同时也刺激了其他国家的食物生产。然而这并不意味着如果中国减少对食物的进口其他国家就可以获得更多的食物,因为如果资本一旦因盈利过低就会从食物生产中撤出。

其次,这场争辩是以民族国家作为分析的单位,但食物安全是一个多维度的现象。要了解全球粮食体系的动态,不仅要调查分析国家层面粮食的生产、需求和贸易,还要将跨国农业企业和国际组织等全球行动者也考虑进来。此外,对地方层面的行动主体和实际情况的分析也是必要的。即便国家层面的食物供应是充足的,也不能以此认为所有的社会群体都享有食物安全。例如,食物主权运动则超越了国家层面的分析,认为小型粮食生产者在满足粮食需求方面,特别是对于低收入阶层的粮食需求而言具有重要的意义(Patel,2009;Edelman等,2014)。

最近有关中国和全球粮食安全的研究文献已经开始超越“谁来养活中国”之争中狭隘的观点,出现了两个重要的研究方向。

第一个研究方向关注中国的海外农业投资,尤其是土地投资。然而对这一主题的早期研究具有严重的局限,它们迫不及待地给中国冠以土地掠夺者之名,从而认为中国威胁了“全球南方”尤其是非洲国家的食物安全(Hofman和Ho,2012)。这些研究揣测,中国将控制南方国家的大片土地,并将不顾当地的需求向中国输出粮食产品。这些研究所呈现出的问题一部分是由于对这一议题的政治化,因为无论是媒体报道还是智库都倾向于夸大中国海外土地投资的规模。这种偏见在最近的研究中得以纠正,调研发现中国在海外土地投资的规模被严重夸大了。例如黛博拉∙布劳提冈(Deborah Bräutigam)(2015)发现,中国在非洲的土地收购其实非常有限,远低于“中国控制南方国家”的话语所暗示的规模。并且,中国出口非洲的食物量也要多于它从非洲大陆进口的食物量。最近的研究还揭示了中国的土地交易在东道国会面临额外的审查,因此中国的投资者往往因当地的阻力而不得不做出巨大的让步(Oliveira,2018;Lu和Schonweger,2019)。尽管如此,中国海外农业投资不断增长的规模表明,中国采取了与二十世纪九十年代截然不同的全球粮食战略。现在,中国不仅专注于国内生产,还对全球生产和国际贸易表现出兴趣。此外,土地掠夺问题的重要性在于它揭示了全球资本主义的动力。越来越多的有关土地掠夺的研究文献表明,由于能源和资源的严重制约,全球资本主义可能已经进入了一个新的阶段,而这也将对全球食物安全产生重大影响(Borras等人,2011;McMichael,2012;Oliveira等,2021)。因此,应当对中国在全球土地投资的热潮中所扮演的角色进行进一步地研究。

另一个研究方向聚焦于中国在重塑全球粮食体系中发挥的作用。这项研究受到了有关全球食物体制(global food regime)的研究文献的影响。哈里特·弗里德曼(Harriet Friedmann)和菲利普·麦克迈克尔(Philip McMichael)(1989)借鉴了世界体系理论以及法国调节学派的理论,提出了全球食物体制的概念,以考察国际粮食秩序是如何被世界政治和资本积累周期所影响的。有关食物体制的研究文献着眼于农业食品部门资本积累的动力、国际规则以及历史节点上农业商品综合体系的形成和转变(Magnan,2012)。弗里德曼和麦克迈克尔认为,近代以来存在着不同的全球食物体制,依次规范形塑着全球的粮食体系。第一个全球食物体制存在于1870年至1914年,以大英帝国为中心,通过从外围的殖民地开发粮食资源来养活欧洲中心。第二个体制出现于第二次世界大战之后,它的特点是民族国家农业和美国霸权下的粮食援助体系。关于全球粮食体系是否已经过渡到第三个体制,以及该如何描述这一体制(假设已经过渡到第三个体制)的问题,一直都存在着争议(Jakobsen,2021)。麦克迈克尔认为,自20世纪80年代以来,一种以企业资本为核心的食物体制已经形成并占据了主导地位,将政府、生产者和消费者置于企业资本获利的从属地位(McMichael,2009)。也有一些其他学者将第三种体制定义为“新兴的资本——环保主义的食物体制”(Friedmann,2005:227)或“新自由主义食物体制”(Pechlaner和Otero,2008:367)。有一些学者否认第三个食物体制的存在。他们认为,世界粮食体系在20世纪70年代第二个体制解体之后进入不稳定和转型期,一直持续到现在(Pritchard,2009;Belesky和Lawrence,2019)。此外,还有对于全球食物体制分析方法的批评,以及有关全球食物体制是否真正存在过的质疑(Berstein,2016)。文献回顾表明,学者们对于当前全球粮食体系是否是由统一的全球食物体制控制及监管、以及这种控制和监管是如何发挥作用的问题还没有达成共识。尽管如此,有关全球食物体制的研究文献已经强调了资本动力、新自由主义规则、企业资本权力的崛起以及全球粮食体系中的国际政治所具有的重要意义。

那么,中国不断增长的食物进口量以及海外农业扩张将如何重塑全球的粮食体系呢[3]?近期一些事件提升了这一研究话题的重要性。自2013年以来,中国推行了建设“一带一路”的倡议(BRI),该倡议旨在加强亚洲、欧洲和非洲之间的基础建设及商业方面的联系。尽管关于“一带一路”的倡议并没有特别强调粮食,但它可能会对全球粮食体系产生重大影响。因为它为农业投资开辟了新的空间,并且重组了农产品食品供应链及贸易路线(Tortajada和Zhang,2021)。中美贸易战和地缘政治竞争也表明了农业和粮食的重要性:农产品贸易一直是中美两国谈判中一个很关键的问题(Zhang,2020)。

对于中国是否有能力以及如何改变全球食物体制的问题,相关的研究文献仍持一种模棱两可的观点。麦克迈克尔(2020)指出,中国在农业食品上的新重商主义及国家资本主义似乎与企业资本食物体制下的自由市场规则有所不同。但他也不能确定这种不同是否会导致一个新的体制的出现。而其他观察人士注意到,当前中国对全球食品贸易市场的参与不但没有削弱、反而强化了企业资本的权力以及新自由主义的规范(Belesky和Lawrence,2019)。麦克迈克尔将可能出现的以中国为中心的全球食物体制与英国霸权下的食物体制进行了类比,因为中国与大英帝国一样,都必须依赖海外的粮食资源。他还表示,中国对全球食品贸易市场的参与将加深东亚地区的进口规模和结构。东亚的进口依赖出现于第二个美国主导的第二个全球食物体制,在近几十年这种依赖继续存在并强化了(Friedmann,1982;McMichael,2000,2020)。

本书将对有关中国以及全球粮食安全的研究文献进行批判性回顾,包括回应“谁来养活中国”之争并借鉴有关中国在全球粮食体系中的作用的研究。与以往的研究不同的是,本书将中国国内的粮食供应动态和它的全球粮食战略结合起来加以分析。

本书的主要论点如下:中国已经实行了全球性的粮食战略,特点是利用食物进口来缓解严重的内部资源的制约,并努力在全球粮食体系中占据有利的地位。但是,这一全球性粮食战略的成功取决于中国能否将国内粮食供应维持在一个高水平上。在充足的国内供应的支持下,中国在国际贸易中可以调整食物进口的种类和数量,从而在谈判中处于有利的位置,而这也将加强中国对海外资源的控制和利用。

现在的研究常常认为,中国国内食物供应的紧张迫使中国去寻找海外的粮食资源,这两者构成一种负相关的关系,即中国国内生产的粮食越少,来自海外的进口就越多。尽管本书承认国内生产的不足是中国全球性粮食战略背后的主要因素之一,但本书认为,中国全球性粮食战略的成功将取决于更多而不是更少的国内生产。我用“国内 - 全球供应的二元组合”的概念来体现出中国国内的粮食供应与它的全球粮食战略之间的矛盾关系。中国的目标是优化这种二元组合,而非是将海外食物进口或国内生产最大化。

1990-2019年中国谷物的产量、进口与自给率 | 图表来源:占少华(2022),第14页

中国对“国内 - 全球供应二元组合”最优化的追求使得它既有别于十九世纪末的大英帝国,也有别于东亚地区其他依赖进口的国家。麦克迈克尔(2020:120)认为,由于中国和大英帝国都是食物进口国,“在未来出现的全球食物体制中,中国很有可能会成为占支配地位的一极。这将和19世纪以英帝国为中心的食物体制相类似。这个体制通过构建一个海外热带食品帝国的方式来供给英国和欧洲的产业工人。”

本书认为,尽管中国将成为主要的食物进口国,但是中国缺乏19世纪英帝国所具备的构建全球食物体制的条件。这些条件包括:

(1)欧洲殖民在新大陆开发了肥沃的原始土地;

(2)移居新大陆的欧洲农民和殖民地国家向英国和欧洲大陆出口农产品来养活那里的工人;

(3)英帝国霸权:大英帝国在世界体系中同时拥有经济和军事上的支配权(McMichael,2009)。

相比之下,中国必须面对的是一个无法控制的、不确定的全球食品市场[4]。在2007/2008年的粮食危机期间,正是国内的生产以及粮食储备使中国免受了危机的冲击。在2020年初,新冠肺炎疫情影响到了中国的食品进口。对此,中国再次依靠夏小麦的丰收以及粮食储备确保了充足的食物供应(CCTV,2020)。因此,与英国不同,中国虽然是一个食物进口国,但它有很强的动机来保护自身的农业以及保持高水平的国内生产。

中国的全球粮食战略将会深化东亚地区对食物进口的结构性依赖,但在依赖进口的程度上,中国不太可能与其他东亚地区相匹敌。日本、韩国和台湾地区(以下将这三个国家或地区简写为“JKT”)的食物自给自足率均低于40%(Lee和Müller,2012;Niehaus和Walravens,2017)。东亚依赖食物进口的结构出现于第二个以美国为中心的全球食物体制。在该体制下,美国以粮食援助的形式向盟国和发展中国家分配剩余粮食(McMichael,2009:141)。

日本、韩国和台湾地区是美国遏制共产主义的盟友和桥头堡,尽管在20世纪80年代以来它们分散了食物进口的来源,但地缘政治的环境仍有利于它们对食物进口的依赖。中国与东亚周边国家和地区的另一个区别在于人口规模。中国14亿的人口数量是JKT的7倍。如果中国效仿东亚地区的进口依赖模式,那么它必须将本就庞大的粮食进口量再翻两倍,而这将大大削弱中国在全球粮食体系中的议价能力。

本书并不主张以中国为中心的全球食物体制即将出现。这是因为中国对“国内 - 全球二元组合”最优化的追求,与其说是为了能在全球粮食体系中发挥领导作用,倒不如说是为了降低所面临的全球粮食市场动荡的风险,提高中国在粮食贸易和海外农业投资方面的议价能力。以上这些可以从中国在近期联合国粮食系统首脑会议的辩论中并不积极的反应上得到证明(Montenegro de Wit等,2021;Zhang,2021)。然而,长期来看,中国的全球性粮食战略可能会深刻地改变世界粮食体系的秩序。

首先,在粮食贸易和农业技术创新方面,中国将成为全球粮食体系中主要的一极,而这将削弱北方发达国家在这些领域中的主导地位。

其次,中国不仅不会破坏、反而会积极支持全球粮食体系中的有利于农业资本的规则,因为中国正是依赖于这些规则来获取海外的食物资源。中国还会雄心勃勃地建立起自己的全球农业综合企业,这一举措会加剧企业间竞争并导致企业资本进一步渗透到农业及食品领域。

第三,作为食物进口国,中国有意增加全球食物的供应总量以创造供应过剩的局面,这对全球粮食体系既有积极的也有消极的影响。一方面,中国可以通过与南方国家的农业合作互助来减少它们对食物进口的依赖。另一方面,这也将更快地耗尽粮食资源,加剧全球粮食体系的脆弱性。

中国的全球性粮食战略充满着局限性和自相矛盾的地方。为了增加全球食物的供应并保持高水平的国内生产,中国政府寻求与企业资本(包括国有企业、私营企业和外资)建立起联盟关系。然而,粮食安全目标的长期性与企业资本短期盈利的目标构成直接的矛盾,其中资本的逐利将导致对粮食市场的投机,加剧粮食危机的出现。大量的食物进口和国内外企业资本的扩张也将破坏中国的家庭农业生产模式,导致在农村地区出现剥削和对资源的攫取,而在城市地区将出现大量的不充分就业和非稳定性就业(precarity),这将削弱社区和家庭层面的粮食安全。此外,保持高水平的国内生产也意味着中国将继续面临来自环境退化和资源限制方面的巨大压力,这也很容易破坏国内食物生产和海外食品供应之间的微妙平衡。

以下各章将对中国的全球粮食战略进行分析和解释,并将考察中国追求“国内 - 全球供应二元组合”最优化而实行的各个方面的策略。其中,第2章考察了中国全球性粮食战略出现的历史和当代背景;第3章分析了中国的食品进口和农产品贸易;第4章重点介绍了中国的海外农业投资;第5章考察了中国建立全球农业企业公司的努力以及国家和资本联盟的国内起源;第6章考察了中国的全球性粮食战略对中国国内农业和食物体系的影响以及在草根层面的探索与创新;第7章为结论。

注释:

[1] 根据世界银行提供的数据,2019年中国的食品进口价值仍排在美国之后,其中后者的食品进口总额达到1590亿美元。然而,美国农业部仍将中国列为世界上最大的农业进口国,并估算中国在2019年的进口额为1330亿美元(美国农业部,2020年)。

[2] 从2005年到2008年,中国的谷物进口量从630万吨下降至150万吨,而大豆的进口在粮食危机发生的前后始终保持匀速增长,进口量从2700万吨增加到3700万吨(国家统计局,2021a)。

[3] 根据联合国(UN)的说法,“食物体系之所以被定义为一个体系,是因为它包括了与食品生产、加工、分配、销售、制备、消费以及这些活动产出相关的所有的要素和活动,包括社会经济以及环境上的结果。”(UN,2015:1)。

[4] 乔马尼∙阿瑞基(Giovanni Arrighi)和贝弗里∙西尔弗(Beverly Silver)(1999)认为,在当前资本主义世界体系的霸权让渡期间,一个从未有过的特点 是,领先的军事力量(美国)与经济力量(东亚,包括中国)分属于不同的国家和地区,这将导致全球治理长期的不稳定和混乱。这种不稳定和混乱将对中国的粮食战略产生重大影响。