拉吉·帕特尔 | 揭穿“神话”:反驳为绿色革命辩护的三个核心论点——漫长的绿色革命(中)

来源: 原创译文 发布时间:2023-12-06 阅读:2297 次

导 语

在《漫长的绿色革命》上篇,我们随着拉吉·帕特尔一同回顾了“绿色革命”自萌生起便贯穿始终的政治意图:充当遏制共产主义的工具。然而,自上世纪下半叶以来,“技术”一词逐渐占据了有关“绿色革命”诸种争论的前台,大量以技术之名为绿色革命鼓与呼的观点见诸期刊、报端。概言之,主要有以下三类:一、技术是非歧视的,大小农户均可从中受益;二、科研人员不仅关注农场主利益,也日益关注小农需求;三、技术的普及是市场的结果。在这些论点中,我们可以逐步窥见一个有关“绿色革命”的新神话:作为贯穿上世纪全球食物生产体系重塑的主角,“绿色革命”俨然凭一己之力引领了全球粮食增产、推动了世界农村减贫,其在生物育种领域的突破,更日益成为人们交口称赞的“技术灵丹妙药”。

那么,曾作为反共武器的“绿色革命”是如何摇身一变,成为饥民救星的?在文章的这一部分,拉吉·帕特尔将从当代最流行的几种捍卫绿色革命的观点切入,通过将“技术革命”置于各国的政治、经济情境中、放入上世纪资本主义的全球化进程中加以分析,为我们揭示出在“绿色革命”无害的面孔背后,漫长、隐晦却而强劲的经济与意识形态运作的历史。

作者 | 拉吉·帕特尔(Raj Patel),粮食问题的国际专家、学者、社会活动家。曾任职于世界银行、世贸组织及联合国,但随后投身到反对这些前雇主的国际运动中,现任职于德克萨斯大学。帕特尔出版了多部著作,包括《粮食战争:市场、权力与世界食物体系的隐形战争》《经济学的缺陷(The Value of Nothing)》(被评为纽约时报畅销书)等,为《卫报》等多家国际媒体供稿,并积极领导和投身于关于公平正义及可持续发展的社会运动中。

翻译|Alvin、惊雷、lancy、侯泠、侯娣、Ripple、张园

校对 | 苗苗

责编|缇戈

后台编辑|童话

三、揭穿绿色革命的“神话”

如今,比起进一步追溯漫长的绿色革命,更重要的是提出一个关于评估的问题。本文的一个论点是,当代的“新绿色革命必要论”是建立在“最初的(original)绿色革命已取得成功”的基础上的。到了上世纪60年代末期,绿色革命的基本技术和理念已经被很好地阐述了。新绿色革命的支持者们指出,二战后到1970年之间的时期是一个成功的历史,可供效仿。然而,绿色革命的“成功论”也引出了一个问题:“谁的成功?”珀金斯(Perkins)的总结十分具有价值:

如果成功意味着粮食总体供应的增加,那么绿色革命是成功的。如果成功意味着终止饥饿,那么绿色革命是失败的。无论居住在哪个国家,缺乏足够的土地或收入,人们仍然会困于饥饿。(Perkins 1997,258)

在政策制定者心目中,人口过剩和共产主义引致的担忧确实已经缓解。但是,成功抵御了共产主义,并通过粮食增产极大安抚了城市饥饿人口的关键,不是植物遗传学(plant genetics),而是强有力的国家。然而,争论的领域不仅在于绿色革命是否真的消除了饥饿,或是否真的使得粮食增产。向来都有如下观点:绿色革命充其量只忽视了农村的穷人,最坏也无非是加剧了他们原有的贫困。

这在今天尤为重要,因为——我们将会看到——绿色革命正是以消除农村贫困的名义受到赞扬的。而在其最初的目的中,最为首要的却是提高粮食产量。

1、为绿色革命辩护的三个核心论点

在为绿色革命辩护的论述中(Hazell et al. 2010;Griffin and Boyce 2011),有三类核心观点认为其是支持小农户的。它们是:

a. 规模中立说:绿色革命技术是规模中立的,既被小农户广泛采用,也被大农户采用。

b. 科学进步说:自绿色革命早期以来,生物育种科学已取得巨大的进步,变得更适于边缘地带的贫困农民的需求。(Borlaug 2000)

c. 小农户自身利益说:小农户采用绿色革命技术,是因为显而易见的好处,如提高产量,降低风险,改善自身的物质和身体条件。这也彰显了小农业推动经济增长的潜力。

在本节中,我将先依次梳理这三个论点,再全面分析绿色革命造成的后果,并将这些后果与当代有关新绿色革命的讨论进行比较。通过牺牲一点简洁性去采用这一分析方式是有益的,不仅因为上述三个论点的传播在当代围绕绿色革命的争论中造成了混乱,还因为这些论点从历史和当代文献中出现,本就是绿色革命企图在当今重构其霸权的一种标志,是争论的前沿。

2、关于第一个论点

首先,有人认为(Mosley 2002;Birner and Resnick 2010;Hazell et al. 2010),绿色革命技术是规模中立的,具有可分割的投入,因此对小农户和大型农场主都有好处。确实,一粒种子并不关心种植它的土地是属于商业农民还是自给自足的农民。在其他条件相同的情况下,有适当的支持,种子的产量在两种情境下也将相同。然而,正如哈里斯(Harris 1988)和伯恩斯坦(Bernstein 2010a)所认为的那样,规模中立并不意味着“资源中立”:

印度的绿色革命为这方面的分化提供了线索。绿色革命承诺其改良投入的生物化学包可以“规模中立”,也就是说,可以在任何规模的农场上采用,并有所收益——不像机械化,它要求起码的规模。然而“规模中立” ——一项给定技术的属性——并不等同于“资源中立”,后者关乎“谁拥有什么?”这一社会属性问题,需要考虑到分化及其影响(Bernstein,2010a,105)。

富有的农民在采用这些种子时承担的风险较小,因为他们更容易获取可控的灌溉、廉价的信贷和化肥,享受到绿色革命为他们量身设计的各类服务,并在必要时雇佣劳动力。除了观察到富有的农民更容易采用这种技术之外,帕尔默(Palmer 1972)认为,这种技术其实是不可分割的——在某些情况下,农业综合企业将肥料和种子捆绑销售,而这超出了小农户的承受能力。

更整体的观察需回到绿色革命历史本身:科学育种策略并不为了满足贫穷农民的需求,而是为了产生倚赖于灌溉和密集资源投入的种子。实际上,绿色革命品种都在远优于大多数小农的条件底下进行试种,这导致了持续的“产量差距”,即在优渥的资本与土地条件下与贫农的实际条件下的产量差距(Licker et al.2010)。最好的农地几乎都被富有的农民掌控,巩固了不平等的土地所有,加剧了社会分化。格里芬总结道:“新技术是带有歧视的……它既不在地域上,也不在社会阶层上中立”(Griffin 1979,213)。

在更晚近的绿色革命支持者中已能听见此类批评,国家的作用也得到了承认。技术的规模中立性只有在政府政策的适时干预下才能得到保证:“支持小农户的公共政策的逻辑是基于理解小农户会受到各种市场失灵的影响”(Birner and Resnick,2010,1442)。注意,这里对现有不平等和根深蒂固的阶级结构的描述,特别是在土地所有权方面,都被归为“市场失灵”。我们将在稍后回到这个问题上。然而,旨在维系技术的内在平衡的公共机构本身并不中立。格里芬很好地抓住了这一点:

推广人员关注大农户;信贷机构关注低风险的借款人;那些销售化肥、杀虫剂和其他化学用品的人则关注最具购买力的耕作者。国家机构更乐于为它们想要讨好的人提供服务,而在大多数情况下,这些人是大地主(large landowners)。

除非支持“绿色革命”的机构具有“规模中立性”……除非小农在知识、金融和物质投入方面拥有平等的机会,不然任何革新都必将更有利于衣食无忧的富人,而绝非朝不保夕的穷人(Griffin 1979,236)。

3、关于第二个论点

为了回应这一点,绿色革命的支持者提出第二个主张,以转移对国家阶级偏见的关注。他们认为,尽管围绕着绿色革命的诸结构倾向于让少数赚到钱的农民受惠,但参与了作物育种研究的科学家们很快就摆脱了绿色革命行动的限制,开始关注起小农户的需求。

从慈善研究资金转向公共部门机构,带来了公共参与和问责的可能。这意味着作物育种被导向培育更强的抗虫性和边远地区适应性。这一对提升均被视为有利于小农户。例如,在斯里兰卡,大约在1975年左右,水稻育种的重点从干旱地区转移到被忽视的湿润地区。利普顿认为“研究政策的回应至关重要”,这有助于绿色革命让初期目标区域之外的贫困农民受益(Lipton 2007)。在后来的几年里,作物科学越来越注重开发更具“防御性”的品种,即更抗虫害的品种,因为重点是在农场一级降低风险,特别是对于较贫穷的农民。例如,国际水稻研究所最初对高产但更脆弱的IR-8品种的关注,转向了更为强健的IR-20品种(Lipton 2007)。同时,小麦品种也被育入了抗茎、叶和纹枯病的基因,而据称新的水稻品种能够抵抗“多达四种疾病和三种昆虫”(Khush 2003)。新品种也被认为对水分以及温度和土壤条件不那么敏感。

绿色革命在这方面确实有可取之处。即使是绿色革命的严厉批评者格里芬也承认,尽管绿色革命专注于商业化推广路径,但随着时间的推移,较贫穷农民的需求在作物科学家的研究议程中越来越突出:“科学家们已经回应了批评者的意见……作物育种的研究策略发生了变化:现在更加强调寻找‘偏向于农民’的技术变革”(Griffin and Boyce 2011,10)。这很重要:如今的作物育种科学家已不太可能还像绿色革命伊始那样极大忽略小农户的需求了。

4、关于第三个论点

第三个支持绿色革命对小农户有益的论点是:较贫穷的农民接受绿色革命是因为这是一个理性和明智的选择,可以帮助他们摆脱贫困。因此,威廉·高迪能够宣布:

在巴基斯坦,他们以前从未为种子支付过溢价,现在他们这样做了。他们想要高产的品种。有报道称,在印度发生了种子骚乱。有时候,在印度对化肥的旺盛需求足以催生出一个黑市(Gaud 1968)。

艾文森和戈林使用更为现代的经济语言将农民描绘成理性的行动者(2003):“当农民选择采用新品种来替代旧品种时,意味着农民判断出新品种能提供某些利益或好处”(Evenson and Gollin 2003,758)。那些没有采用这些创新的农民,则反过来被认为保守,或者带有“农民心理”(Yapa and Mayfield 1978)。然而,对印度新种子采用的系列研究证实了其他地方的研究(Clawson and Don 1979):政治和经济上的考量也影响了选择。生产要素的获取,特别是水,买种子和接受培训的花费,也都限制着对新品种的采用。就采用程度而言,帕尔默(Palmer 1972)认为,这是对廉价信贷可及性的理性反应,也是政府在要素市场上有意的歧视性干预的结果。采纳绿色革命是理性的,就像在桌子上放着有你名字的现金信封,你会拿走它一样。

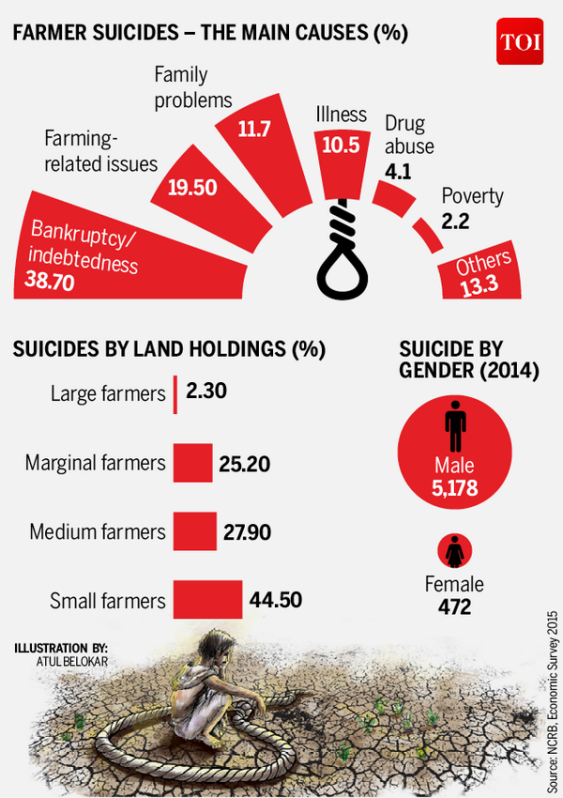

2015年印度农民和农业工人的自杀原因统计 | 图片来源:the times of India

2015年印度农民和农业工人的自杀数量统计|图片来源:the times of India

正如第二节中的数据所表明的那样,绿色革命技术确实在亚洲广泛传播(Birner and Resnick 2010)。它已经成为“惠及大量小农户的农业增长如何转变农村经济、使大量贫困人口脱贫”的代表(Wegner and Zwart 2011)。同样,朱尔菲尔特和吉尔斯特罗姆表示,“绿色革命是基于小农户的,即它们不是基于大规模机械化农业的”(Djurfeldt and Jirstrom 2005,3)。在历史修正风潮的推动下,支持者们提出的问题已经变成了“是否仍然有可能通过小农户实现农业增长,就像绿色革命一样?”(Wiggens et al. 2010)。

既然对未来农业的展望是基于对过往的这般评价,因此很值得花时间去探究一番,这一基础是否真的牢固。旁遮普邦的证据表明,绿色革命增加了土地所有权的集中化,最小规模的农民被迫离开了他们的土地(Griffin 1979;Evenson and Gollin 2003)。这里的逻辑是,随着农村资本主义扩张,土地变得更加有利可图,更富裕的农民有更大的经济动力来采用技术(“差异采纳”)和争取更多的土地(导致“土地异化”),而这些是以贫穷的小农户为代价的。在印度,这导致了“部分无产阶级化”的进程(Byres 1981)。

对此,奥斯马尼用证据回应。这些证据让他相信“与传统观点相反,绿色革命所带来的增长过程增强了而不是削弱了小农的权利,尽管现有的社会经济结构对其施加了限制”(Osmani 1998,198)。他认为,绿色革命并没有增加对小规模农民的土地剥夺,因为小规模农民采用绿色革命技术减少了因贫抛售的发生,而“发展小农户作为低收入国家减贫的主要手段的论点仍然具有说服力”(Hazell et al. 2010,1358)。当然,发展小农户并不等同于绿色革命,一个人可以承认——正如世界银行最近勉强所做的(世界银行2007a)——支持贫困农村社区的重要性,而不同意绿色革命是一项减贫的策略。

5、谁受益了?

那么证据在哪里?绿色革命的传播是毫无疑问的。但我们需要知道谁受益了。奥斯马尼依赖的是舍基尔对旁遮普邦森格鲁尔地区土地价格的分析(Shergill 1986)。巴拉等人认为,好处在旁遮普邦各地都得到了传播,“使这一切成为可能的最关键的元素是对灌溉和电力、科学研究、推广服务、道路、市场和其他农村基础设施的大量公共投资”(Bhalla et al. 1990,9)。因此,“新技术首先是由有初始资源和风险承担能力的大地主采用的,但很快就扩展到了拥有更少土地的农民”(Bhalla et al. 1990,22)。旁遮普邦似乎是绿色革命一个毫无疑问的成功案例,在不平等的采纳过程后,每个人都从中受益。关于土地异化的主张,舍基尔表明,在1965-1966年之前,土地价格低,土地销售量高;然而,在1966-1967年和1978-1979年之间,土地价格增长了三倍,销售量下降了。这与绿色革命从大农户开始,并随着时间的推移向小农民转移的想法是一致的。贫穷的小农户很快发现,绿色革命在印度扩展后,他们坐拥了金矿,这意味着在不得已时要尽可能少抛售自己的土地。

不出所料,旁遮普邦成为了论辩的关键:76%的小麦增加产量仅集中在旁遮普邦和北方邦两个州。一项研究显示,在1962年至1965年和1970年至1973年期间,19种主要作物的产量增长仅限于印度17%的地区(Prahladachar 1983)。让森格鲁尔地区代表旁遮普邦,并将旁遮普邦作为亚洲绿色革命的代表性案例研究,是有问题的,这不仅仅因为案例研究的观念是错误的(McMichael 1990)。森格鲁尔可能并不代表旁遮普邦,而旁遮普邦肯定不代表印度。我们可以通过查看更广阔的全国调查数据,如夏尔马(Sharma 1994)所做的,将舍基尔的数据放入这一背景中,以进一步了解是谁采用了绿色革命,而谁没有采用。

需要注意的是,夏尔马的全国调查数据不反映土地所有权以外的土地使用权的地方安排,他在1953-1954年及其后的一轮(1961-1962年)调查中改变了调查方法。由于在后续的调查中容许统计“类似所有权的”情况,使得将这些家庭得以纳入其他土地所有权类别,因而无地家庭的数量也减少了。在这些限制条件下,夏尔马覆盖了1953-5年到1982年的时期。他的调查显示在旁遮普邦和哈里亚纳邦(绿色革命的核心地区),1953-1954年,底部50%的小农户拥有0.47%的土地;1961-1962年,这一数字增加到0.52%;1971-1972年,下降至0.28%;接下来的十年,这一数字增长至1982年的0.32%(Sharma 1994,A15)。在旁遮普邦,没有土地或者土地持有量极低(小于0.99英亩,即50.99亩)的家庭数量保持着持续上升的趋势。

换句话说,在旁遮普邦,无地农户增加了,贫穷农民的土地份额下降了。但是,最大的土地持有者的土地所有权份额也下降了。在旁遮普邦和哈里亚纳邦,前1%的土地持有者在1953-1954年占有土地的比例为16.86%,到1982年下降至13.95%。当然,这仍然不成比例,但它指向了一个常常被忽视的绿色革命政策赢家阵营——那些前40%到80%范围内的“中农”,他们在同一时期内的土地持有份额从22.69%上升到34.19%。因此,农村地区最贫穷的居民——无地农户和极度缺少土地的农户——可能被绿色革命忽视了,但一部分其他小农户的情况还不错。正如拜尔斯所指出的,“(绿色革命技术)采用率与农民经济和社会分化的加大是一致的”(Byres 1981,427)。

除了技术采用,还有随之而来的增长问题。同样,土地价格上涨对于那些能够掌握它的人是有益的。但是拥有资产并不等于摆脱贫困。即便对倾向于做出更有利评价的机构来说,这方面的证据也是模棱两可的。例如,亚洲开发银行对“东亚奇迹”的一项调查认为,“虽然东亚奇迹之前,(基于绿色革命政策的)农业增长一定程度缓解了普遍贫困,但其在推动和维持快速经济增长方面的作用是有限的”(Quibria 2002,54)。

因此,在支持绿色革命的三个论点中——技术是中立的并且人人可用,技术更加符合小农户的需求,以及对技术的采纳带来了增长——最强有力的主张可能是作物育种者开始更加关注小农户的需求,而不仅仅是商业农场主的需求。然而,种子本身仅仅是更广泛的政治经济体系的一部分,是公共和私人提供的资助与支持中的一部分,它伴随着相应的赢家和输家——输家尤其包括最贫困的农村居民。

新闻报道《孟山都的转基因种子导致每30分钟就有一位农民自杀》,

新闻图片描述了印度2009年的农民自杀数量最高的几个邦 |图片来源:natural society

6、谁受损了?

这些争论中隐含了当今对于公正问题的高度敏感,其核心是最小帕累托最优的问题(minimal Pareto optimality):这是最弱的公平标准之一,它要求至少不应有人因变化而过得更糟,且至少有一个人过得更好。的确,有些人因绿色革命过得更好了。可痛点在于,是否同时有人因此受损?证据似乎表明,至少在无地化仍在增加的当下,有人真真切切地遭到伤害。这或许可以解释为什么在回应对绿色革命分配效应的批评时,平斯特鲁普-安德森和哈泽尔提供了如是保证:

一些早期的研究…得出结论,认为农村贫困人口没有得到他们应得的收益。然而最近的研究已经有大量证据证明他们是错误的。最近的证据清楚地显示,尽管有例外,但通常情况下,绿色革命显著地提升了贫困人口的物质福祉。早期的研究出了什么问题呢?

首先,这些研究没有区分新技术的早期和后续采用情况……其次,农民得以以更低的价格消费大米和小麦的好处很大程度上被忽视了。第三,绿色革命的乘数效应几乎没有得到任何关注……第四,绿色革命的影响经常与制度安排、农业政策和节省劳动力的机械化的影响混淆了。(Pinstrup-Andersen and Hazell 1985,8)

最近的模型表明,如果没有绿色革命,大米和小麦价格确实会比2000年高出35-55%(Evenson and Gollin 2003),尽管从他们引用的来源中无法清楚地了解消费者受影响的程度(例如Pinstrup-Andersen 1979)。然而,即使承认绿色革命对价格的影响(对于革命旨在安顿的城市聚落尤为重要),不平等和公平的问题仍然存在。对于因绿色革命失去100%收入的人来说,便宜60%的大米可谓是微不足道的安慰。尽管平斯特鲁普-安德森和哈泽尔被广泛引用,在回顾了307篇文章后,弗里贝恩发现:

超过80%的已发表研究……都得出了不平等加剧的结论。尽管有这种压倒性的证据,从地方到国际的运营机构仍普遍认为,改进的技术提供了解决农业和农村发展和增长问题的最佳方案。实际上,大量学者持有这种新技术对农业和农村地区有积极影响的观点。(Freebairn 1995,277)

换句话说,绿色革命时期的研究显示不平等加剧,绿色革命扩散和采纳后的研究也得出了相同的结论,但人们仍然坚信绿色革命不会导致不平等。也许平斯特鲁普-安德森和哈泽尔的意思是穷人得到了一部分(a share)而不是公平的份额(a fair one)。如果他们所说的“穷人”不是指最贫困的无地和半无地户,而是指受益的中农阶层,那么他们的论点可能会稍微站得住脚。然而“公平(fair)”一词的使用确实表明事关平等(equality)的观念并不被数据支持。

这引出了一个问题,即社会科学在制造绿色革命中的作用。请回想一下,作为一个关于技术战胜饥饿的故事,绿色革命已经成为神话——它很大程度上隐去了国家这一支持角色;它对新产生的无地人口——因而也是更饥饿的穷人视而不见;它避而不谈增产是否就能够减少饥饿的问题。即便如此,在某些发展机构那里,绿色革命仍然被视为成功。福柯的知识论在这里很有启发性。他认为:

真理是这个世界上这样一种东西:它只是通过多种形式的限制才能产生,它也会引发权力的常规效应。每个社会都有自己的真理体制(regime of truth),其“真理的一般政治 (general politics of truth)”。即它接受和作为真实运作的的话语类型;使人们能够区分真假陈述的机制和实例,以及每种陈述被制裁的手段;在获取真理方面赋予价值的技术和程序;以及那些负责说什么算真实的人的地位……真理的“政治经济学”是……(它)只在少数几个(如果不是完全独占)主要的政治和经济机构(大学、军队、写作、媒体)的控制下被生产和传播;最终,它是整个政治辩论和社会对抗的问题(“意识形态”斗争)。(Foucault 1980,31)

围绕绿色革命的真理制造涉及到一系列机构,包括大学、基金会、政府和非政府组织。绿色革命有自己的“真理体制”。由此可见,可以说围绕绿色革命存在着一个“知识战场”(Long and Long 1992)和知识的政治经济学(Jessop 2005),这不仅包括最初赞助作物育种研究的基金会,还涉及援助机构、种子公司、接收国的非政府组织和农业部门(Kloppenburg 2004;也见Glenna et al. 2011)。

7、别再拿“市场失灵”忽悠人了

目前为止,我们之所以采用“揭穿神话”这种讨论方法,首先旨在显示,即便从对方角度来看,围绕绿色革命的论点也是漏洞百出的,并且在关键点上毫无根据。其次,绿色革命的支持者所惯于借以支撑其观点的大量学术文献和历史记录与实际数据的脱节,表明“真理”是某些机构人为地制造的。第三,按照捍卫者设定的条件对绿色革命进行讨论,意味着拒绝对各类干预发生的情景进行历史、生态或政治经济分析。

请回想一下,用来描述资本主义无法为贫困人口提供农业服务的术语是“市场失灵(market failure)”。然而,当市场无法以低于成本的价格提供商品时,当然就是“市场成功(market success)”,如果市场以市场出清(market-clearing)价格以外的任何方式配给稀缺商品,这在理论上都是不可想象的。【译者注:按照主流经济学的理想状况,市场可以有效调节供需关系,商品价格由供需关系决定,当供给与需求达到平衡时,价格也就达到最佳点,即市场出清价格。然而,市场经济中的价格并不总是公平的,穷人可能无法支付市场出清的价格,从而导致市场无法为贫困人口提供服务。这并不是市场失灵,而是市场成功地实现了出清价格,符合了经济学原理——市场成功了,穷人的配给却被排除市场参与之外。因此,需要一个社会在市场出清价格以外配给稀缺产品】。然而,淡化农村贫困、阶级和与生产资料的关系是绿色革命语言推广的核心,而对该语言的系统运用反过来构成了“漫长的绿色革命”的合法性结构的一部分。

当我们能够不再以绿色革命支持者所设定的条件去讨论绿色革命时,我们才更容易看清真理的政治经济学。由于技术变革的收益主要归于供给曲线中最不灵活的生产要素——土地【译者注:即对价格变化反应不灵敏的生产要素。由于农业生产的空间和土地资源有限,土地供给不够灵活,难以快速适应土地需求的变化,新技术的实施往往会使土地价值上涨。】,在绿色革命政策下,上涨幅度更大的是土地价值而非工资。

在印度旁遮普地区1960年至1978年间,克尔和科拉瓦利对比了农业工资和土地价值,发现工资率几乎保持不变,而土地价格则增长了四倍以上(Kerr and Kolavalli 1999)。这符合绿色革命地区的一般趋势,即“劳动力就业有所增加,实际工资并没有大幅上涨,而土地的收益(价格、租金)大幅上涨,可能减少了劳动力在收入中的份额”(Lipton and Longhurst 1989, 110)。在大多数绿色革命地区,劳动力在农业收入中所占的份额都有所下降(联合国社会发展研究所1974;Conway 1997;Kerr and Kolavalli 1999)。

然而,我们应该保持谨慎,不能自以为已对劳动力和土地市场的行为方式了如指掌。市场并不是自然的(Polanyi 1944)。在劳动力方面,大量无地人口并不一定导致工资水平下降。

在比较旁遮普邦和喀拉拉邦1956-1957年和1964-1965年的农业工资时,巴尔汗(Bardhan 1970)发现两个地区分别增长了17%和92%。这些工资增长发生的同时,“30.90%的喀拉拉邦农村家庭没有土地,而旁遮普邦和哈里亚纳邦的无地农户仅占12.33%。”(Bardhan 1970,1242)。换句话说,尽管喀拉拉邦的无地劳动者比旁遮普邦更多,但农业工人的工资在喀拉拉邦的上涨幅度远远高于旁遮普邦。巴尔汗将这归因于喀拉拉邦农民运动的力量比旁遮普邦更强,政府在支持这些运动方面的反应也近似。换句话说,重要的变量不是供给或需求,而是社会运动能够阻止国家强制执行资本主义自由市场对劳动力的影响程度。这就是说,劳动力的市场是争夺而来的,而不是自然形成的。在绿色革命的核心地区,市场系统地倾向于劳动力的购买者,即土地所有者。国家将这些市场作为其推动绿色革命的一部分。

类似的逻辑也适用于土地的政治经济学。土地价格并非“自然”上涨,而是被政府对土地所有者的补贴、政治保证、土地市场内获取土地的资本,以及从法院到警察等财产法执法机制共同推高的。通过培育一个可以将货币变成商品再变回货币的环境,并通过平息劳工抗议和限制工资率来增加剩余价值(Araghi 2003),绿色革命不仅提供了抵制共产主义的框架,还坚定地推进了资本主义进程。这个进程一部分便是潜移默化的市场化和商品化。基于比较要素稀缺性解释土地价格较劳动力价格的上涨,需要进行深入的历史和政治经济分析。然而,只要还在绿色革命的赞颂者们设定的条件下批判绿色革命,这种分析的严谨性便是无从想象的。

四、性别被排除在讨论之外

如果说绿色革命的成功借助了“小农”等自然化术语造成的逻辑混乱,或许其最有效的自然化在于其话语中使用的分析单位:家庭。将分析基础让给那些支持绿色革命的人提出的术语,最根本的损失之一就是丧失分析社会再生产关系的能力。

巴克(Bakker 2007)重新阐释布罗代尔的理论,以帮助理解这种自然化如何成为可能,同时他也指出了有助于我们理解绿色革命何以“漫长”的思考方式。虽然马克思认为资本主义的起源是在圈地时代工人与自己的劳动力异化的时刻,但布罗代尔将资本主义视为一种“自历史诞生以来就可能可见的力量……多年来一直在发展和延续”(Braudel 1982a,620)。它把自己嵌入到生产和再生产的层次结构的顶端,并寄生其上。

资本主义

市场经济

物质生活/文明

当人们在马克思描绘的历史中失去某些东西时,恰恰也获得了对剥削的历史关系的理解,以及对贯穿其一生的生产和再生产结构的觉知。布罗代尔认为,剥削关系比我们想象的更加持久,因为其被正常化了:

我认为人类几乎已快被日常生活所淹没了。无数世代传承的行为,日复一日地积累和重复,直到今天,成为了使我们得以生存、遭到禁锢、不断做出各种决定的习惯。(Braudel 1977,7)

正常化的剥削让资本主义通过社会的日常运作续命。然而,这并不意味着一成不变。事实上,马克思对劳动商品化的理解指出了当代资本主义从经济基础中汲取价值的寄生机制,尤其是如巴克指出的那样:通过在家庭内部不断重组社会关系。(Bakker and Gill 2003;Bakker 2007;Federici 2004)。

这对于以多种方式分析绿色革命非常重要,绿色革命带来的变化是日常生活的“金融化”。库拉瑟指出,“农村生活和工作中出现了肆无忌惮的贪婪价值观,要求拖拉机和管井作为结婚嫁妆,并与租户严格执行合同关系”(Cullather 2010,241)。正如日常的抵抗形式一样,绿色革命也采取了日常的形式(Scott 1985)。

但正如哈特(Hart)有力地论证的那样,即使这些转变正在发生,抵抗的根源在绿色革命的文献中却被隐匿了。对农村地区变化的分析自然而然地将家庭视为一个单位,但:

……更有用的是,家庭被视为一个政治舞台,由特别密集的规则、权利和义务构成,规范着男与女、长辈和晚辈之间的关系。界定产权、劳动义务、资源分配的诸种规则可能会引起争议,因此必须不断强化和重申。(Hart 1992,811)

可以在哈特对慕达农业发展局(Muda Agricultural Development Authority)的研究中看到对家庭关系的出色分析。她研究了传统上由妇女完成的收获和插秧任务对机械的采用。在20世纪70年代劳资冲突不断升级的背景下,这些妇女工作团体集体动员起来,抵制大地主通过解散这些团体以实行按日结薪的企图。对工作变得不稳定和工资减少等前景的担忧,使这些妇女团结起来反对这些计划,并提出了不会“吃先令”(eat shillings)的口号【编者注:意思是拒绝打发叫花子的钱】。

哈特认为,正是这解释了劳动力价格的上涨,而非劳动力供应缺乏弹性或爱好闲暇等原因。男性之所以不曾以这种规模组织起来,是因为他们在各种形式的政治、社会和宗教庇护体系中享有更有利的地位。有鉴于妇女团体的这种抵制,绿色革命在后期发生机械化取代人力的转变,可以视为一种意在降低农民动员能力的手段。同样,一味地将市场奉为天经地义,即假设供需总会神奇地达到平衡,则可以掩盖这些持续的关系。哈特的结论是:“从这个角度来看,机械化不仅是价格引发的对要素相对稀缺的反应,也可以作为大土地所有者和掌握灌溉资源的官方控制妇女反抗的一部分”(Hart 1992,810)。

然而,对家庭的封闭认知使得“很多事情都被视为客观的社会经济研究和技术的发展……基于先验假设:研究的界域是由研究人员的观察领域和对记录重要内容的感知决定的”(Jiggins 1986,7-8)。通过系统地将性别排除在绿色革命的讨论之外,使女性成为“隐形农民”(Satyavathi et al. 2010,442)。在印度,74%的女性劳动力从事农业。叟哈(Sobha 2007)详细描述了女性在绿色革命活动下背负了不成比例的繁重劳动,以及如阿加瓦尔所说的,因其性别承担起修复环境的任务(Agarwal 1992)。

森林砍伐意味着打柴的路程更远,或者使用无法充分燃烧的燃料而导致呼吸道疾病的发病率更高。农业残留物对妇女影响更大,她们经常负责取水和做饭,这两项活动都会导致化学品接触。接触DDT等杀虫剂的女性会患上甲状腺功能减退症,儿童白血病和帕金森病也与高农药接触有关。此外,有证据表明孕妇可以将子宫内的毒素传给孩子,导致婴儿体重较低和头围较小(Sobha 2007,也见Behrman et al. 2012)。

妇女的农业知识也被低估和贬值(Feldman and Welsh 1995)。“知识、科学和技术促进发展国际评估”指出了此类知识对于创建可持续粮食系统的重要性(IAASTD 2008)。对损失的纯粹工具性评估表明,如果没有任何生态女性主义的诉求(Shiva 1989),如果没有这些知识,培育可持续的粮食系统可能会更加困难。

五、未言明的生态成本

布罗代尔的逻辑也让我们思考资本是如何剥削利用自然世界的。事实上,有关可持续性和环境的问题的确是绿色革命最初言论的特色。诺曼·博洛格最有力的主张之一,即所谓的博洛格假说(Angelsen and Kaimowitz 2001),是绿色革命使得土地免于落入电锯和犁下。博洛格认为,由于1950年至1998年间生产技术的改进,超过12亿公顷的土地免遭砍伐(Borlaug 2000,Borlaug and Dowswell 2003,22)。

认为需要用现在使用土地的三倍来养活世界的说法是很夸大的,而且值得评估。我们当然能注意到,这个问题的措辞充斥马尔萨斯式(Malthusian)的稀缺和需求话语,符合最初的绿色革命的修辞轮廓。但这个说法坚持认为,由于激励措施、投资、国家暴力、改良种子和工业化学品,森林被破坏的程度比其他情况下要少。

这里有三种回应方式:首先,人们可能会注意到,即使这确有其事,绿色革命的生态代价也被大大低估了。其次,不妨评估绿色革命拯救的土地数量。第三,人们可以彻底颠覆反事实。博洛格声称,如果没有绿色革命,环境灾难就会随之而来。

适当的应对方式是估算绿色革命的机会成本,从而表明绿色革命的替代方案不是什么也不做,而是以完全不同的方式去行动。

首先,是未说明的环境成本。皮尔门特和皮尔门特(Pimentel and Pimentel 1990)引用了一份报告指出,尽管农药使用量增加了七倍,但由于种植了更多易受害虫影响的水稻,因害虫所受损失仍保持在27%(Subramanian et al. 1973)。皮尔门特和皮尔门特还引用一项研究指出,用2,4-D【译者注:2,4-D是2,4-二氯苯氧乙酸的简称,属于一种除草剂和植物生长调节剂】处理植物会产生一个奇怪的后果:水稻螟虫在经过处理的植物上长得大了45%(Pimentel 1971,179),螟虫毛虫消耗的稻米也增加了45%,虫灾的爆发也较难控制,因为害虫的天敌已被杀虫剂杀死。此外,绿色革命技术的传播导致的土壤侵蚀率从10 吨/公顷/年到100 吨/公顷/年不等,“超过土壤形成率至少十倍”(Pimentel et al. 1987,277)。席瓦指出,绿色革命作物的缺水程度约为传统系统的三倍,导致地下水位每年下降 1/3 米(Shiva 1991)。1992年,人们发现近四分之一(24%)的灌溉土地遭受盐碱化(Otero and Pechlaner 2008)。1961年至1998年间,全球化肥消耗量每年增加4.1%(Otero and Pechlaner 2008)。当化肥进入湖泊和溪流时,会发生富营养化,导致水生植物和动物死亡(Pimentel and Pimentel 1990)。

这对生态系统的完整性和适应能力也产生了深远影响。为提产量使用更脆弱的绿色革命种子,而牺牲传统农作物的韧性(agronomic resilience),作物与环境之间的平衡就破坏了(Pistorius 1997,Kloppenburg 2010)。正如弗里森指出的,“农业生物多样性能够缓冲不同季节的产量并提供改善的营养,并且在几乎没有其他选择的情况下做到这一点,农业生物多样性也许正是在那些由最贫困的农民栖居的边缘和脆弱的环境中最有用。”(Frison 2008)。对绿色革命优点的主张遵循农业生产力的狭隘定义,基本不考虑可持续性。

环境短视是绿色革命的系统性特征。休·坎贝尔(Hugh Campbell)认为,支撑绿色革命的粮食制度无形中对生态产生了影响,从而产生了马克思曾经描述的“不可弥补的新陈代谢断裂,日益扰乱了人类与自然之间的相互作用”(Campbell 2009,312)。也就是说,资本主义使人类与其行为的生态后果保持距离。这似乎与萨克斯的说法相似:

只有通过将这些成本(自然的耗竭)外部化,然后假设它们不存在,一些农业经营才会被描述为成功的故事,而实际上它们应该被视为一场灾难(Sachs 1987,196)。

然而,坎贝尔的观点不仅是一个简单的外部性论点,他所认定的食物制度的社会/文化合法性可以影响这种外化过程。环境退化发生在发展和现代化叙事所提供的合法性外衣之下。“无源之食”的食品体制(‘Food from Nowhere’),例如支持绿色革命的食品制度,“在全球范围内对社会和生态产生了巨大的影响,但通常对消费者来说除了价格之外无需承担任何后果”(Campbell 2009,315)。正如克罗彭保指出的,在整个过程中,生物领域通过剥夺而积累的过程日益商品化(Kloppenburg 2010)。全球种子供应的所有权变得越来越集中,使得四大公司控制着全球一半以上的专有种子供应(有关工业化农业集中度的更多信息,请参见 ETC Group 2008;Bernstein 2010b;Moore 2010;Weis 2010;Wield et al. 2010)。

全球食物体制不仅包括食物的生产、流通、分配和消费,也包括社会制度和社会关系|图片来源:businesstech

换言之,博洛格假说会从不同立场上受到争议——完整的生态和社会影响尚未统计,但部分计算结果显示,情况比博洛格的主张所暗示的更令人担忧。此外,有证据表明,博洛格所进行的技术创新不如政府管理环境的特征重要:在威权主义下,环境的退化更为严重(Kaimowitz 1996;Utting and UN 1993)。

此外,还有对博洛格假说的第二种回应,即检查因绿色革命而空闲出的土地量。鲁德尔等人 (Rudel et al.2009) 发现土地利用的增加会导致产量的增加。艾文森和戈林(Evenson and Gollin 2003)指出,1960年至2000年间,如果没有杂交种子,发达国家和发展中国家的人均土地使用量将增加2.8%至4.9%,如果没有CGIAR(国际农业研究咨询组织)系统,人均土地使用量将增加1.6%至1.9%。同期,如果不使用杂交种子,发展中国家的人均卡路里消耗量将下降13.3%至14.4%,如果没有 CGIAR,人均卡路里消耗量将下降4.5%至5.0%。这些数字虽然很重要,但肯定比博洛格的假设要保守。但这不是绿色革命的机会成本,这只是对假如没有应用绿色革命部署的资源可能会发生的情况的检验。

更好的回应是接受博洛格的邀请,考虑反事实,不要问如果绿色革命没有发生会发生什么,而是问如果绿色革命中使用的重要资源以不同的方式部署可能会发生什么。

在本文的最后一部分,我将研究新绿色革命的兴起,将其定位为原始绿色革命的完成而非替代。只有对绿色革命的持续性进行评估,我们才能对博洛格的假设进行深入反驳。

未完待续

文章来源:The Journal of Peasant Studies

原标题:The Long Green Revolution