新绿色革命:农业金融化和生命政治的合谋 | 漫长的绿色革命(下)

来源: 原创译文 发布时间:2023-12-10 阅读:1011 次

导 语

之所以称之为“漫长”,是因为绿色革命继续延伸了下来,梳理历史的(上)(中)两篇有助于我们理解绿色革命的当代趋势——新绿色革命。70年代后,苏联解体和凯恩斯主义向新自由主义的转化,使得新绿色革命的动力源在悄然间也发生了改变。多边国际组织(如世界银行、WTO)、大型私营部门、慈善基金会和各类NGO组织开始充当大型私营部门和接受国主权货币基金间的掮客,接过新绿色革命在非洲融资、管理和蔓延的指挥棒。

新绿色革命声称自己接受了老版本绿色革命的教训,从仅服务于大型商业农业单位转向小农。这样的“甜言蜜语”令人陶醉,但掩盖不了新的事实——只针对“土地短缺”的贫苦农民,不顾因绿色革命本身而增加的无地者;借由推广技术和金融服务,来推广市场资本主义;土地收购作为商品化、金融化的先锋;性别歧视和营养降级。这些散发着腐臭味的措施构成了一种“生命政治”——有利于宣传政府对农村贫困人口的关注,获得政治和意识形态支持,而不必改变现行的资产所有权结构。

新绿色革命通过国家支持和投资促进货币转化为商品、而又转化回货币,本质上是一个农业金融化阶段。绿色革命和新绿色革命体现着物质扩张与金融重生之间的交替,所以说二者没有本质区别,这是一场还在延续着的漫长的绿色革命。

农业金融化和生命政治代表着资本和政府的合谋,所有的一切都指向绿色革命的根本目的——通过增加和管控粮食供应以抑制城市饥饿来缓解紧张的阶级矛盾。但一切并不只是悲观,“生命政治”也可以成为抵抗性的力量,古巴和马拉维的农业生态系统也带来了新希望。绿色革命可能很漫长,但它不一定是必然命运。

作者 | 拉吉·帕特尔(Raj Patel),粮食问题的国际专家、学者、社会活动家。曾任职于世界银行、世贸组织及联合国,但随后投身到反对这些前雇主的国际运动中,现任职于德克萨斯大学。帕特尔出版了多部著作,包括《粮食战争:市场、权力与世界食物体系的隐形战争》《经济学的缺陷(The Value of Nothing)》(被评为纽约时报畅销书)等,为《卫报》等多家国际媒体供稿,并积极领导和投身于关于公平正义及可持续发展的社会运动中。

翻译 | Alvin 惊雷 lancy 侯泠 侯娣 Ripple 张园

校对 | 苗苗

责编|守拙 缇戈

后台编辑|童话

六、镜花水月的新希望:新绿色革命

历史时代很少轻易地开始或结束。尽管1970年博洛格获得诺贝尔奖通常被认为是绿色革命的顶点,但在许多引入改良种子的国家,政府对农业的支持和对农业的多边资助一直持续到1960年代和1970年代。绿色革命是为了养活穷人,以免他们起义。然而,即便在它发展的顶峰,其他力量和变革也在发挥作用。通过研究这些力量,我们可以理解为什么应该将绿色革命视为一个“漫长”的过程,为什么应该在历史轨迹中理解当代趋势。

墨西哥的“第二次绿色革命”以高粱的兴起为标志,它标志着最初的绿色革命(1942–1970)即将接近尾声。随着中产阶级和上层阶级对肉类的需求不断增长,出口肉类的利润也不断提高,墨西哥政府的财政从支持生产主粮作物转向支持生产高蛋白饲料作物高粱。早在1964年,墨西哥政府就终止了每年2.5亿比索的小麦生产补贴,转而为高粱提供每吨625比索的保底价格。

墨西哥的商业农场主对这些价格信号反应灵敏,从生产小麦和玉米转向生产高粱。墨西哥人均国内主粮产量稳步下降,而高粱则飙升。在50年代初的政府数据中,高粱产量微不足道,但1958年至1980年,高梁产量增长了2772%,在价值和播种面积上高梁都成为墨西哥第三大作物。受中产阶级消费和商业农场主出口收入刺激以及政府补贴推动,高粱产量的增长为自己赢得了“墨西哥第二次绿色革命”的美誉。

正如巴金指出的那样,到1989年,墨西哥已成为发展中国家中最大的粮食短缺国家之一,其粮食需求的40%必须依赖进口。墨西哥将国家农业优先事项转向出口导向型农业政策,这在绿色革命的农业技术中当然已初露端倪。值得注意的是,这一农业政策的转变之所以引人瞩目,是因为它在人们广泛忧虑饥饿问题和公平性的若干年前就已经放弃了对这些问题的关切。

墨西哥的内部变革早于全球范围内绿色革命资金、方法和理念的转变。结构性金融力量——债务和美国放弃金本位制在1960年代末和1970年代初加速了美国权力的转变——意味着其他机构被要求支持绿色革命。始于1960年代末的金融危机引发了农业方式向新自由主义的巨大转变。由于美国战后粮食生产过剩的危机演变成一场更大的系统性金融危机,1947-1973年的食物体制被重组。在美国无力为国际农业企业融资之后,国际农业结构重组的一部分即世界银行的作用越来越突出。

正是在这种情况下,1973年9月,世界银行行长罗伯特·麦克纳马拉(Robert McNamara)向理事会发表的讲话中公布了一项新的信贷计划,以帮助全世界1亿贫困的小农户。世界银行此前曾参与国家层面的农业支持——例如,1965年向菲律宾提供500万美元贷款,用于购买农业设备。但由于美国不愿直接全额资助这些雄心勃勃的计划,该银行在1970年代一跃成为绿色革命的主要资助者。

为了让小农产量每年增长5%,世界银行同意给小农提供信贷,否则,“他就不能购买改良的种子,以及施用必要的化肥和农药,租用设备,引进灌溉系统”。麦克纳马拉宣布,在1974年至1978年的下一个五年贷款期内,世界银行将把其农业贷款从31亿美元增加到44亿美元,其中70%将包含面向小农的“部分”。这场“小型绿色革命”旨在将小农推向绿色革命的前沿,以求直接反驳批评绿色革命仅服务于大型商业农业单位的说法。

在麦克纳马拉的声明招致的一系列批评中,尽管欧内斯特·费德(Ernest Feder)的观点常被忽略,但他对麦克纳马拉论点的系统拆解,却令人拍案叫绝。费德观察到,麦克纳马拉完全不关心无地者——他们的数量因绿色革命而增加。相反,麦克纳马拉的慷慨是针对面临“土地短缺”问题的贫苦农民。正如费德指出的,麦克纳马拉假设土地稀缺,(并认为)“对于控制大部分农田和处女地的大地主来说,目前没有任何国家存在土地稀缺的情况。土地只有对贫苦农民才是稀缺的”。

虽然没有得到费德的支持,但对于准备将增加生产与减少贫困混为一谈的政府而言,麦克纳马拉的方法却很受用。许多国家愿意遵循这样的逻辑,即“贫困问题主要是因为数百万自给自足的小农场生产力低下”。因为一旦将问题如此构建,生产力和效率,而非生产资料的获取,会成为一种农业政策的生命政治(biopolitical)模式——它既可以促进产出,也可以增强自由国家的权力。

菲律宾就是一个很好的例子。国家补贴信贷体系以资助农村发展之名得以推行,这为政权提供了合法性,而其所谓的“发展”,细究的话,无非只是维持现状。正如费德指出,“. . . 仅仅存在一个向农民提供低成本贷款的信贷计划,有利于宣传政府对农村贫困人口的关注,使政府获得政治和意识形态支持,而不必改变现行的资产所有权结构,尽管后者才是不平等的主要来源。”

在“瞄准”穷人的幌子下,世界银行通过信贷、营销和支撑服务支持了受绿色革命技术青睐的大规模经营的农民。尽管世界银行提到了土地改革,但仔细观察会发现,它采取的形式是建议“在大地主手中许多潜在生产力很高的土地撂荒的情况下,才支持采取措施将这些土地移交给小农,而不涉及财产权的变更”。

然而,世界银行对维持绿色革命所需的公共基础设施的资助,并没有在1970年代得以延续。1960年代发生的金融危机,叠加上了世界银行宣布小型绿色革命后一个月爆发的石油危机,大大制约了既有的农业发展模式。从20世纪70年代开始出现的新自由主义经济政策,也不允许国家对农业市场进行干预。除了一些例外,这些政策都遭到了全球北方农业利益集团的抵制。在市场必胜的时代,只有美国农业法案(US Farm Bill)和欧盟共同农业政策(EU Common Agricultural Policies)还在提醒人们注意自由市场政策的局限性。

然而,这些政策通过发展政策传递到石油-美元推动的信贷繁荣和1970年代萧条之后最依赖国际发展贷款的大陆:非洲。

尽管处于冷战的前线,许多非洲国家还是吸引了与亚洲或拉丁美洲不同的全球北方捐助国和多边援助机构的关注。在1981年的一项评估中(即《伯格报告》,以该书主要作者、美国经济学家Elliot Berg的名字命名)世界银行表示,非洲大陆的问题不在于从欧洲殖民主义的恐怖中恢复,不在于目前欧洲、美国、中国和俄罗斯的干预,也不在于沉重的债务,而是因为非洲政府未能充分管理他们的国家。

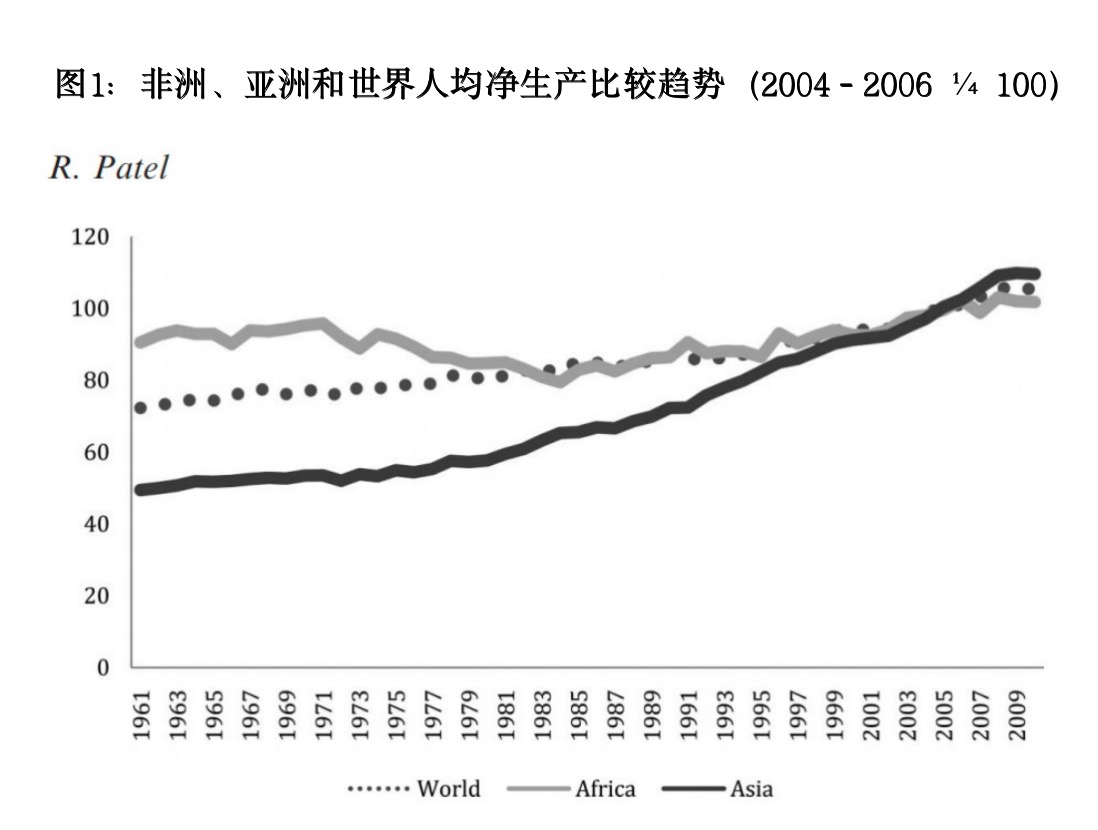

非洲国家是负债最重的国家之一,因此,多边机构在形塑这些国家的国内政策议程方面拥有相当大的权力。强加的结构调整政策重塑了非洲国家的政府和治理,也对农业方面产生了深远的影响。根据世界银行最近的一项独立评估,货币贬值、对农业的系统性撤资以及对出口导向型增长的关注阻碍了非洲人均粮食生产的增长,并严重损害了非洲农业的前景。

然而,这并不是说在非洲没有相应的农业研究。过去有,现在也有。在伯格报告发布两个月后,纽约时报的一篇文章提到“第二次绿色革命,即可以提供定制设计的作物以迅速应对特定紧急情况,将是一件受欢迎的事件”。尽管缺乏“定制设计作物”的科幻感,但针对非洲的普通品种的研究已经进行了相当长的一段时间。自1971年应洛克菲勒基金会的要求成立以来,国际农业研究咨询组织(CGIAR)一直在协调和组织对非洲主要谷物的研究。事实上,至少从1991年开始,当CGIAR开始明确地细分其研究资金的去向时,非洲一直占有预算中的最大部分(见CGIAR 1992及其他年度报告)。

非洲重组经验是资助绿色革命的主要机构的结果,从1980年代初,这一机构强力将新自由主义的一揽子政策强加给非洲大陆的政府。在非洲,对农业技术的投资一直持续着。然而,正如我们将在下文看到的那样,关于非洲农业发展的叙述始终将非洲描绘成绿色革命忽视的大陆,一个缺乏现代发展制度知识的地方。诚然,1980年代至1990年代的非洲农业增长是通过增加耕地面积实现的,而不是通过使用绿色革命技术实现的。绿色革命的种子技术并没有超出非洲农业部门的能力范围,但1960年代绿色革命的补贴水平就已经超出了1980年代大多数非洲农业部门可用的预算。

发展知识的语言(the language of development knowledge)仍然是发展项目中的一个重要限制。世界银行现在将自己视为一家“知识银行”并非偶然。除了世界银行是绿色革命知识制度的中心地带之外,还有另一个原因导致了这种转变。在新自由主义经济政策下,原始绿色革命所需的那种国家支持的形式已不再是世界银行可行的资金使用方式。十年之内,发展经济学家就将发展援助用于投入补贴、廉价信贷或销售机构(marketing boards)的想法看作滑稽可笑的。虽然用于补贴的资金稀缺,但用于重组建议的资金却很充裕。关于政府如何缩减规模、如何推进财产制度、如何创建市场的知识和向准备开发这些市场的项目提供的贷款都是现成的。

1970年代和1980年代初期,世界银行的贷款理念和实践从凯恩斯主义到新自由主义的转变,与更广泛的资本流动的转型同时发生。应该指出,这种转变是资本主义的内在特征。正如布罗代尔所说:

在我看来,这似乎是资本主义总体历史的一个基本特征:它无限的灵活性,它的变化和适应能力……资本主义的本质特征是在瞬息万变中随时从一种形式或部门滑向另一种形式或部门。(Braudel 1982b,433,原文强调,Arrighi 2010,4‑5 引用)

阿瑞吉指出,这些资本主义转型在历史周期中出现过,而且具有相似的潜在特征。

因此,马克思的一般资本公式(M—C—M')可以理解为不仅描述了个别资本主义投资的逻辑,而且描述了资本主义作为历史性世界体系反复出现的一种模式。这种模式的核心方面是物质扩张时期(资本积累的M—C阶段)与金融重生和扩张阶段(C—M'阶段)的交替。在物质扩张阶段,货币资本“推动”着越来越多的商品(包括商品化的劳动和自然馈赠);在金融扩张阶段,越来越多的货币资本从其商品形式中“解放出来”,积累通过金融交易进行(如马克思的简化公式M—M')。这两个时期或阶段共同构成了一个完整的系统性积累周期(M—C—M') 。

阿瑞吉概述了这些周期随时间变化的特征,并指出了我们今天在哪可能会找到类似的特征:“由此可见,过去500年来,资本主义权力的扩张不仅与韦伯强调的流动资本的跨国竞争有关,还与政治结构的形成有关,这些政治结构被赋予了越来越广泛的和复杂的组织能力来控制资本在世界范围内积累的社会和政治环境。”

阿瑞吉认为,1980年代正是发生这种转变的时刻。他并没有将“灵活积累”时代的出现视为全新的,而是借鉴布罗代尔的观点,将“金融扩张”理解为特定资本主义发展成熟的征兆。因此,战后凯恩斯主义被新自由主义取代的资本主义阶段不应该被视为两个截然不同的时期,而是一个长期积累周期的特征,随着时间的推移,政治结构发展出新的组织能力来管理全球资本积累。

阿瑞吉的这一观点对于研究绿色革命很重要。本文假设的核心是:如果阿瑞吉是正确的,那么,通过国家支持和投资促进货币转化为商品、而又转化回货币为主要特征的绿色革命阶段,更应被视为农业金融化阶段。必须指出,这是新绿色革命的特征。尽管国家在重新配置的霸权中与农业和金融的关系不同,但它在这两个阶段都处于中心地位。但至关重要的是,最初的绿色革命和新的绿色革命只有表面上的区别——将它们理解为一场长期的绿色革命更有益。

本文只是初步勾勒出长期绿色革命两个阶段之间的延续性。为了支持这个论点,本文的剩余部分将展示金融化在当前推动农业发展中的重要性。然后把新绿色革命放在长期绿色革命的框架下进行研究,这一框架背景既体现了新旧绿色革命之间的延续性,又体现了金融化和生命政治对新绿色革命的影响。

为了做到这一点,值得回顾农业的一个标志性时刻,那就是伯格报告和纽约时报呼吁第二次绿色革命的时代。1981年10月,高盛斥资约1亿美元收购了年收入达10亿美元的大宗商品贸易公司阿朗公司(J. Aron and Company)。许多银行都采取了类似的举措——高盛的交易是在过去两个月中涉及银行和大宗商品贸易商的第五次合并。经济衰退导致大宗商品价格下跌,因此从事大宗商品贸易的公司相对贬值。与此同时,由于可以获得银行提供的资本,高利率对贸易公司也有吸引力。在20世纪70年代末和80年代的经济危机中,银行业和大宗商品贸易相得益彰。在接下来的十年里,贸易和相关金融产品管理(financial product engineering)成为金融业的核心。

对阿朗公司的收购,不仅为高盛带来了未来的首席执行官劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)【译者注:1982年,劳埃德在J. Aron & Co.担任贵金属销售员】,而且还带来了一种构建公司权力的模式,用考夫曼(Kaufman)的话来说,这导致“食品历史在1991年发生不祥的转折”(Kaufman forthcoming)。

1991年,交易员推出了高盛商品指数。虽然该指数中超过一半的部分由能源组成,但它也追踪了芝加哥小麦、堪萨斯城小麦、玉米、大豆、咖啡、糖、可可、棉花、瘦肉猪、活牛和育肥牛等农产品(feeder cattle)。1991年,商品期货交易委员会 (CFTC)也将特定金融机构可以持有的期货合约数量从5000份增加到130000份。通过这样做,他们推翻了1936年的立法,该法规限制了农业期货合约的交易只能由农业实体而非金融实体进行(Kaufman forthcoming)。

正如高希(Ghosh)观察到的,2000年通过的“大宗商品期货现代化法案有效地放松了美国的商品交易监管,通过免除场外(非监管交易所)商品交易的CFTC监管,而进一步加深食品的金融化”。这种转变更深的意义很容易被忽视。随着商品市场和金融工具越来越成为管理不确定性的工具,随着国家社会保险责任的退却,围绕食品的社会契约的条款和担保人都发生了变化。

众多评论家注意到了上世纪80和90年代农业的金融化过程。国际营销协议的废除,例如1989年的国际咖啡协议,为一系列商品的全面自由化和随后的金融化铺平了道路,这是在《关税和贸易总协定》谈判的乌拉圭回合之下进行的。

世界贸易组织的农业协定巩固了农业领域的新自由主义信条,即使这些学说与在全球北方正在进行的向农业综合企业的转移不协调。虽然美国通过隐晦回避国际法继续进行这些转移,使其看起来符合世界贸易组织的规定,但1996年的农业法案(the 1996 Farm Bill)结束了政府对国内粮食储备的责任。结果是,到第二次海湾战争时,“美国储备了8小时的大豆和5小时的玉米”(Kaufman forthcoming)。公共财产所有权、保险和风险管理的政治制度都在向着实现更大规模的资本积累而转变。这样做的结果,可以从美国国际开发署现任署长拉吉夫·沙阿 (Rajiv Shah) 最近发表的观点看出来:“没有私人投资,我们永远无法消除非洲的饥饿。有些事情只有公司才能做,例如建造用于储存的筒仓(silos)、培育种子和生产肥料。”

这几乎完全颠覆了沙阿的前任威廉·高迪(Willam Gaud)在半个世纪前提出的关于国家作用的观点。这一观点——从围绕最近国际食品价格的经验——表明意识形态战胜了必要性(有关谷物储存的更多信息,请参阅具有指导意义的Bruins and Bu 2006)。在长期绿色革命的这一阶段,私营部门的角色是寄生于前一阶段积累的资源上的。粮食储备的私有化使食物系统的权力从公共部门转移到私营部门,也使国家管理食物系统建立和维持的资源发生转移。这反映在与从粮食储备到土地掠夺等各种“权力掠夺”相关的更广泛的现象中。

反恐战争和毒品战争等事件加速了这些权力争夺,它们已经成为权力日益集中在私人手中的借口。但也请注意,即使像金融化这样深奥的事情也会遭遇抵抗。今天人们也许经常忘记,1995年经济合作与发展组织(OECD)提出将金融化推向新高度的多边投资协议遭遇挫败,这一方面是因为内部政治失败,另一方面也因为一系列非政府组织成功发起国际动员对其表示反对。1998年4月,这一提议被放弃了。但是,推动重新构建农业发展方式和重新构想农业中财产和金融的作用的努力一直在继续。

1、新绿色革命的背景

自绿色革命构想的形成到二十世纪末,世界已经发生了巨大变化。最重要的是,随着苏联的解体,共产主义的威胁已经消失。人均净粮食产量仍在持续增长。1995年至1997年期间,营养不良人口自上世纪60年代有记录以来首次下降至8亿以下。尽管如此,1997年出版的一本书认为最初的绿色革命“绕过了”小农户,并且面对环境的艰巨挑战,为了满足未来几代人的粮食需求,仍需要新一代农业技术。

戈登·康威(Gordon Conway)在《双重绿色革命》中呼吁重启绿色革命,只是这次要生态友好,还要坚守振兴小农户的承诺。这个呼声在发展界引起共鸣,甚至引发了一场象征性的“军备竞赛”:当时的国际农业研究中心主任伊斯梅尔·谢雷格丁(Ismail Seregeldin)在1997年呼吁进行一次“三绿革命:生产力绿色革命、环境可持续性绿色革命和通过增加收入改善生活条件的绿色革命”。丹诺(Dan˜o2007)合理地解释了新绿色革命的呼声何以获得共鸣——关键要知道《双重绿色革命》的作者是谁。该书的作者是戈登·康威,这本书在他当选洛克菲勒基金会主席一个月后出版,五个月之后他开始正式任职。

在洛克菲勒基金会,康威成功地扶持了非洲农业研究项目,并规范了该研究背后的历史和理论。这些都体现在洛克菲勒基金会在2006年出版的一本名为《非洲的转折点:21世纪的新绿色革命》的书中。在该书中,基金会首先介绍了一个与上文第二节开头非常相似的绿色革命的简史,然后提供了以下对第一次绿色革命的总结:“最初,它是慈善工作的战略部署,通过精心构建的伙伴网络,专家、政府,以及当地学者和农民共同参加,参与人数在多年间成倍增长,科学、捐款和市场力量都发挥了不可或缺的作用,但这一切首先是由慈善计划引导的。”

根据基金会的说法,这个计划是这样孕育出来的,尽管档案并没有这样的记录:“这个想法最初来自于1941年美国副总统亨利·华莱士(也是Pioneer Hi-Bred先锋种子公司的创始人,现为杜邦的子公司)对洛克菲勒基金会会长雷蒙德·B·福斯迪克(Raymond B. Fosdick)的一次偶然评论:提高墨西哥每英亩玉米和豆类的产量,将比任何其他手段都更有益于该国和其人民。(60年后同样的话也适用于非洲的农作物。)”

请注意,这里被抹去的历史,包括洛克菲勒基金会最初对墨西哥产生兴趣的原因,也包括基金会在绿色革命中反共亲美的思维方式。即使在最新版本的历史记录中,也存在着省略;提高产量和用于增产的技术并不是针对康威所赞扬的小农户,而是针对农业公司。在绿色革命初期,从来不存在小农户与慈善家之间的妥协。尽管不断重申这点令人生厌,但我还是要说,绿色革命的目标是通过增加和管控粮食供应,以抑制城市饥饿来缓解紧张的阶级矛盾。

将绿色革命描绘为“成功的、一心想消除饥饿的尝试”是不准确的。在这种错误的记载中,基金会试图将自己包装成为了让世界更美好的慈善事业的象征。在这一点上,第二次绿色革命与第一次非常相似,然而第二次绿色革命更应被看作是一场闹剧。

平心而论,并不是慈善界的每个人都对绿色革命的复兴感到高兴。在2009年的一次采访中,盖茨基金会农业发展副总监罗伊·斯坦纳(Roy Steiner)对AGRA这个名字的选择感到不满,他认为这并没有充分体现出第一次绿色革命失败的教训。当人们阅读新绿色革命参与者的言论时,感觉他们似乎已经吸取了教训。《非洲的转折点》这种粗糙的语言并不完全代表慈善界的话语。在2009年的世界粮食奖(该奖项是由博洛格和通用食品公司于1986年合作创立的)颁奖典礼上,比尔·盖茨发表了以下讲话:

事实是,我们同时需要高产和可持续发展,而且我们完全有能力兼顾两者。许多环保组织正确地强调了第一次绿色革命的过度化问题。他们警告过度使用灌溉和化肥的危险,他们警告农场的整合可能排挤小农户。这些都很重要,强调了一个关键点:下一次绿色革命必须比第一次更“绿色”。它必须由小农户引领,适应当地情况,并对经济和环境可持续。让我再重申一下,下一次绿色革命必须由小农户引领,并适应当地的情况,让经济和环境能够可持续发展。任何人都不应该为了增加贫困农民的短期收益而让他们的子女付出长期代价。

这就是为什么我们的基金会与当地农民组织密切合作的原因。这也是为什么我们是最大的可持续发展项目的资助者,如免耕农业、雨水收集、滴灌和生物固氮。我们的方法根据不同作物、不同气候和小块土地进行定制。我们响应农民自己的需求和建议,我们尊重妇女的专业知识,非洲大部分的农活都是妇女完成的。价值链,是指导我们整体战略的第二原则。农民当然需要新种子。但他们还告诉我们,他们需要新工具和培训;他们需要能够引入新市场的途径来销售剩余产品;他们需要更强大的组织来代表他们的利益。

听起来好像关键批评意见已经被采纳,但其实还有许多话外音,尤其是当盖茨呼吁建立更强大的组织来代表农民的利益。这样的组织在世界各地存在,如国际农业生产者联合会(IFAP)和农民之路(La Via Campesina),而且已经存在了几十年。然而,并不是所有农民组织都相同。正如博拉斯(Borras)所观察到的,农民的不同阶级、农民之路中小农户的较大的比重导致了不同的立场:

IFAP倾向与致力于在生产力、农业商业和贸易等问题上志同道合的实体结成联盟。例如,IFAP与国际农业研究咨询组织(CGIAR)网络内的机构密切合作;而农民之路却远离CGIAR,而是倾向于与基于农业生态学的其他独立研究机构合作。

农民之路倡导的政策与第二次绿色革命不一致。因此,虽然(盖茨口头上)提倡小农户引领第二次绿色革命,但似乎是要求小农户按照已经制定的议程来行动——他们的声音很重要,但前提是他们说出了应该说的话。

这种对小农户的矛盾描绘——既是发声的利益相关者又是无言的受害者,既是农业发展前沿的先驱者又是19世纪农业经济的过时残余——是慈善事业和发展机构普遍存在的现象。这种矛盾在世界银行2008年《农业发展世界发展报告》中表现得最为明显,报告将小农户及其资源被提出作为一种被忽视的发展投资机会。报告承认农业发展援助具有较高的社会回报率,同时谴责小农户农场相对于大规模商业农业的低效率。

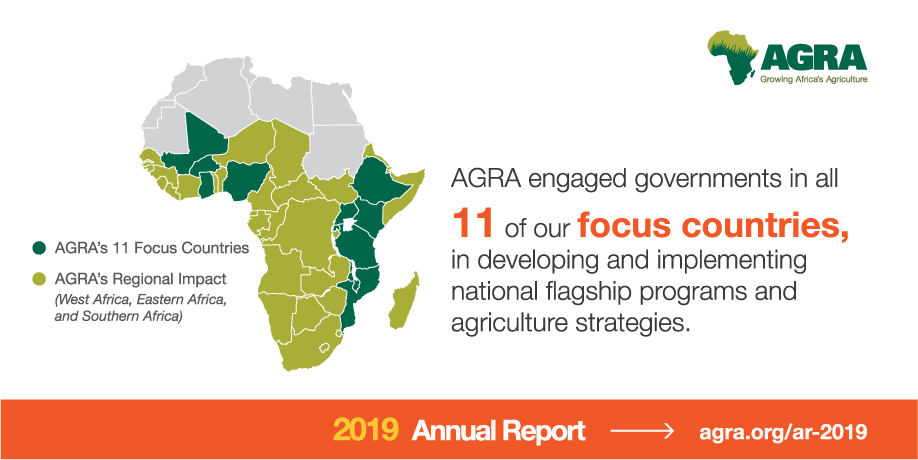

与盖茨所赞扬的价值链原则密切相关的是私营部门,尤其是大规模的私营部门。在新绿色革命中,私营部门的角色远比国家或慈善投资分享的科学成果更为重要。洛克菲勒基金会在康威的领导下扩大了其在非洲的绿色革命项目,支持杂交水稻项目,并帮助落实生物技术的安全规定。通过建立和培育自己的农业技术项目,在2006年,洛克菲勒基金会有了与比尔和梅琳达·盖茨基金会合作的基础。这次慈善合作的产物是非洲绿色革命联盟(The Alliance for a Green Revolution in Africa,AGRA),诞生于同年,并在美国注册为非政府组织,总部设在内罗毕。联盟的董事会最初包括盖茨基金会的高管拉吉·沙阿(Raj Shah),他现在担任美国国际开发署(USAID)署长,AGRA的主席由洛克菲勒基金会粮食安全项目总监加里·托尼森(Gary Toenniessen)担任。

在撰写本文时(2012年初),十人董事会包括两名非洲电信企业家、两名非洲农业研究公务员、两名盖茨基金会员工(其中一人现在负责沃尔玛基金会)、两名洛克菲勒代表、一名瓦赫宁根大学的教授和科菲·安南组成。科菲·安南自2007年起一直担任董事会主席。

正如丹诺所指出的,落实AGRA愿景的人员主要来自私营部门,特别是享有专利权的生物技术领域。正如我在其他地方所说的那样,这种用知识私有化来驱动变革的模式对于用类似的方式来构建微软的人来说再熟悉不过。在将这种模式灌输给整个非洲大陆时,盖茨在国际发展银行界、新兴非洲伙伴关系计划(NEPAD)和其他基金会,特别是挪威化肥巨头雅拉基金会(Yara Foundation)等方面找到了盟友。但没有人比私营部门更愿意从中获益,而这个私营部门想象不出比威廉·盖茨三世【译者注:这是比尔·盖茨的全名】更好的掮客,来联系其需求并提供所需的慈善基础设施。

2、私营部门

与以前的绿色革命一样,“人口”主题在当前的辩论中起关键作用。McMichael引用了孟山都公司主页上的标题:“猜猜有谁要来吃饭?到2030年将有100亿人口。”

《猜猜有谁要来吃饭》是一部1967年的电影,讲述了一个白人女儿将她的黑人男朋友带回家见她的自由主义父母的故事——他们的种族容忍度还没有经受过如此的考验。孟山都公司使用这个电影名,连同关于移民和不断增长的有色人口的观念,来激起种族主义视角下亟待增加粮食生产的焦虑(而不是关于粮食分配)。

同样,这些担忧并不新鲜。第一次绿色革命也关注生育力强的有色人种。1968年的参议院证词中提到的公司不是农业公司,而是制药公司,因为它们是减少全球南方饥饿人口的计划生育所需的避孕药物的供应商。而今天的不同之处在于国家的角色,以及有兴趣通过转变食物系统以追求利润的企业类型。

以孟山都公司销售技术的模式为例(孟山都公司也是AGRA的主要合作伙伴,盖茨基金会持有该公司的股票),该公司技术的传播并不只涉及企业与负责农村发展的公共机构,而是在有意识地试图用私营部门取代一度是国家职权范围的方面。AGRA最早承诺的一个项目是“农业经销商发展计划”,其中包括培训至少10,000个“运作良好的农业经销商”,希望在非洲引发资本主义农业革命。到2009年,AGRA报告称已经培训了9200个这样的经销商,他们销售的种子、化肥和农药价值超过4500万美元。

市场资本主义的广泛传播是非洲绿色革命项目的明确目标之一。AGRA孵化出的最初实体之一是一项1.2亿美元的贷款项目,由毕马威发展服务有限公司管理,由一系列欧洲发展机构以及澳大利亚提供资金,旨在“鼓励私营企业通过竞争争取为其新颖商业理念的投资支持”。

非洲企业挑战基金(The Africa Enterprise Challenge Fund)面临一些挑战:加纳的一个项目遵循了盖茨的“公私合作伙伴关系”和“价值链发展”两项原则,但取得了不佳的结果;农民不愿参加涉及在新开垦土地上耕种的协会,而且恶劣的天气和过湿的土壤导致产量只有预期水平的一半。但项目团队报告的一个核心问题是,“项目地点的大多数农民将农业视为一种生活方式而不是一种生意。因此,协会的主要目标之一是将农民的观念重新调整为商业活动。它通过提供优质农资和推广服务来实现这一目标”。挪威巨头雅拉的子公司雅拉加纳确实提供了这些服务,但农民仍然坚持对他们生活和经济活动的前资本主义观念。纠正这一观念的尝试仍在进行中。

有一些机构热衷于实现这一目标。总部位于华盛顿特区的名为外交事务公民网络(CNFA)的组织就是一个例子,这是一个积极推动市场化的非政府组织,在将市场引入前苏联地区方面拥有丰富的经验。他们从农业经销商计划获得了一个为期三年、总值1310万美元的拨款,用于在肯尼亚、马拉维和坦桑尼亚开展工作。同时,在与美国国际开发署(USAID)、AGRA、孟山都和杜邦的公私合作伙伴关系项目中,CNFA被委托管理西非种子联盟的商业种子和分销网络,该项目总值6000万美元,资助直到2012年10月。2009年,CNFA将他们在乌兹别克斯坦的农业工作描述为“作为美国国际开发署发展价值链目标的补充”。

从这个角度可以看出,在国际农业领域中,美国新自由主义竭尽全力将自己打造为唯一可行的经济和政治组织模式,慈善基金会、私营部门和国家之间的联系日益紧密。然而,美国并非唯一的经济强国,也不拥有唯一的经济模式。虽然不再存在冷战,缺少了绿色革命和红色革命非此即彼的时代条件,但五角大楼、国务院和美国国会仍在一个多极化的世界中进行地缘政治思考。依然存在着在管理危机中加剧对剩余价值的搜刮,尽管这不再直接是为了平息美国盟国城市中对社会的不满。

当然,粮食生产、人口和社会动荡的逻辑在今天仍然很重要——前突尼斯总统贝恩·阿里在逃离突尼斯之前的最后一举是降低面包价格。在没有反共战争的情况下,新绿色革命的主要合法性来自人道主义,明确支持小农户。值得注意的是,所有自愿致力于解决非洲饥饿问题的人都对这个目标怀有深切的真诚感情,但这并不改变前面的分析。固然,没有人想要更多的饥饿。然而,这一目标的道德纯洁性掩盖了新绿色革命寻求实现它的卑劣手段。

此外,人道主义掩盖了阿瑞吉分析中提出的一个问题。回想一下,资本积累的历史循环既受到企业间竞争的推动,也受到国家间竞争的推动。关于解决全球温饱的呼吁似乎超越了国家的关切,然而新绿色革命仍然与地缘政治有关。或许最意味深长的是,关于社会动荡和食品价格的担忧来自于美国的经济竞争对手。例如,中国政府对食品价格上涨及其在国内的后果感到担忧,并且像许多其他国家一样,积极寻求通过向以往未开发领域“开放”市场来确保其公民的粮食供应。这是从最初的绿色革命到新绿色革命的一个重要的延续。

绿色革命总是涉及在国家的地缘政治参与下创造和塑造市场。尽管用慈善话语来包装,但新绿色革命代表了一种新的尝试,主要通过美国的霸权体系来控制商品化的权力。中国的全球重要性不断上升,其进出口银行向非洲的贷款比世界银行还多(可参见Brautigam 2011对援助数据进行的更全面的分析),这引发了对在美国霸权衰落时期农业技术和发展援助性质的更深入的思考。

这个问题超出了本文的范围,但仍在本文提出的研究议程范围内的问题是,第二次绿色革命在多大程度上像第一次绿色革命那样,国际农业发展和私营部门对农业的投资与国家利益密切相关?据零星证据表明,存在一个“争夺非洲”的新局面,其中国家的利益与一些与该国有关联的私营部门企业的利益经常保持一致。作为对中国投资的回应,美国正在非洲推动软实力,并建立非洲联合军事总部(AFRICOM),这是一个对新发现的矿产和石油财富饶有兴趣的联合作战司令部。

然而,可以说,新绿色革命利用慈善这个借口来重新商品化。反过来,商品化也改变了慈善事业。在环境非政府组织大自然保护协会(The Nature Conservancy)(该组织资产超过60亿美元)的首席执行官马克·特瑟克(Mark Tercek)最近发表的一篇观点文章中,提出了与卡吉尔和通用磨坊合作开发“更智能的全球食品系统”的愿景。

该合作伙伴关系的一个例子是该非政府组织在确保巴西大豆农民遵守林业法律方面的作用。多弗涅和内维尔指出,“负责任的大豆”的民间社会监督的缺位,最好理解为洛根和维克乐所称的“环境治理的新自由化”。环境非政府组织从向政府请愿以争取变革,到成为对不那么贪婪行为的无力促进者,从国家倡导到国家代理的转变,可以通过阿瑞吉的分析理解为“在全球范围内控制资本积累的社会和政治环境的广泛和复杂的组织能力”。

非政府组织不是唯一被金融化改造的实体。国家本身也面临着为资本积累提供管理机会的类似压力,这体现在土地市场成为当代农业发展中的突出问题。

3、土地市场和土地收购

历史并未记录在奥斯陆举行的2000年诺贝尔演讲中,当博洛格称赞一个作为绿色革命的主要目标而自身采纳绿色革命的国家——中国时,人们是惊讶还是愕然的。然而,在后续的比较中,中国因其增产、减少饥饿和经济增长而受到赞扬。博洛格对于绿色革命的动机中存在的共产主义历史威胁并不感到困扰。而中国的增产,像正统的绿色革命国家一样,依赖于国家补贴和强制,但也建立在土地改革的基础上,这是绿色革命所回避的一点。世界银行经济学家拉瓦利昂和陈赞同这一观点,他们认为:

可以合理地假设,中国1980年左右的农村改革在1980年代上半叶对减少农村贫困起到了主要作用,这大约占到1981年至2001年全国贫困率下降总幅度的四分之三。

来自津巴布韦的类似报告讲述了在没有市场的情况下,通过国家力量改善了农村生活的情况。中国和津巴布韦之所以成为特例,当然是由于其突出的国家主导的土地改革,而不是市场主导的土地改革。而新自由主义农业变革的特点恰恰是坚持土地的可流动性是农业进步的必要条件。

盖茨基金会农业发展战略的执行摘要的保密版本提出了一种农业变革的愿景,卡尔·索尔(Carl Sauer)从20世纪40年代洛克菲勒基金会在墨西哥的冒险中认识到:

为了将农业从当前低投资、低生产力和低回报的状况转变为市场导向、高生产力的系统,必须同时扩大供应(生产力)和需求(市场准入)。. . . (这)涉及到以市场为导向的农民经营有利可图的农场,产生足够的收入以摆脱贫困。随着时间的推移,这将需要一定程度的土地流动性,以及直接从事农业生产的总就业人口比例降低。

在提高效率和生产力的名义下,减少从事农业的农村人口的呼声在世界银行中得到了回应,其话语中同样充满了“土地流动性”这种奥威尔式(Orwellian)的措辞。之所以称之为奥威尔式,是因为移动的不是土地,而是在土地上工作的人!在这个背景下,国家的角色相较于第一次绿色革命已经发生了转变。例如,在菲律宾,保守的土地改革需要当地土地市场;在印度,这样的市场也在发挥作用;在墨西哥,土地改革一直是推动绿色革命的关键点。

然而,在所有情况下,外国人对农业土地的所有权都存在限制(墨西哥是这三个例子中限制最少的)。将土地市场对国际买家开放是国际农业发展政策在这一阶段的一个新特点。国家财产管理暂时不把国籍作为一个考虑因素来推动市场国际化,虽然与国际贸易协议背后的自由主义哲学一致,但引起了争议。受2008年粮食危机的刺激,国际土地投资大幅增加。GRAIN(为后续世界银行的分析提供数据的机构)详细记录了涉及全球5660万公顷土地的土地收购。土地不仅是商品化的前沿,还是后续金融化的领域。

也许在新的资本积累时代中,引发有关资本主义竞争国家间性质问题的最大矛盾之一,就是国内的投资越来越多地来自主权财富基金。这些基金是由国家本身运营以盈利为目标的投资组合,它们是“土地掠夺”(land grabs)的重要推动力量。

世界银行在“土地掠夺”问题上态度含糊。其2010年关于该问题的报告名为《全球对农田的日益关注:能够带来可持续和公平效益吗?》。报告的作者尽力扭曲数据以符合报告的副标题。尽管土地收购的记录迄今一直是被低估的灾难,但报告的作者可以想象一个理想世界,这个世界中土地收购可能会带来可持续和公平的效益——就像人们可以想象月亮是由奶酪制成的一样——因此,作者肯定地回答了他们提出的问题。是的,全球对农田收购的日益关注可以带来可持续和公平的效益,即使目前尚未实现。

盖茨基金会支持的AGRA报告,让人不得不怀疑是新一轮的圈地运动 |图片来源:AGRA

比尔·盖茨本人也对土地改革发表了自己的观点,并以几乎克林顿式的词语游戏对土地掠夺的概念进行了演绎,指出:“实际上是不可能掠夺土地的。人们不会将土地装在船上带回中东。如果我们能有明确的准则,就可以进行更多的土地交易,总的来说可能非常有益...事实上,在土地交易中最容易遭到风险的人是投资者。”

许多评论家在期刊的文章中提出,盖茨的逻辑可能不如他所希望的那样完善。最大的风险其实更可能被那些因土地收购而被剥夺资源的妇女承担。正如贝尔曼(Behrman)和同事们指出的,在收购过程中,性别不平等在议价能力、获得信息、公共物品和资源方面可能给妇女带来更多困难,从她们脚下的土地被出售的那一刻开始,到在投资带来的新土地上建立新家园和谋生方式的过程中,她们被迫迁徙。在受到土地收购影响的群体中,妇女承受的风险最大,即使在世界银行自己试图分析和证明这些市场时,贝尔曼等人也总结道:

迄今为止的可用证据表明,大规模土地交易往往忽视了受影响社区中的妇女的权益、需求和利益,并且由此加剧了性别不平等。妇女和男人是否从未来的土地交易中受益在一定程度上取决于土地交易前妇女和男人所享有的权利和责任,以及土地交易的实施如何建立、改进或扭曲这些角色和责任。

事实上,真实世界一直未能如世界银行经济学家所期望的那样实现这些交换的好处,在更近期的一份报告中,世界银行发展研究组的首席经济学家克劳斯·戴宁格(Klaus Deininger)与他的同事建议,与其阻止外国对土地的收购(这一政策可能会被机敏的外国投资者利用当地人作为中间人来绕过),“更适当的政策应该优先考虑改善土地治理的情况——承认当地权利并教育当地人他们土地的价值、他们的法律权利以及行使这些权利的方式。此外,鉴于(土地收购)这一现象的规模和潜在危险,需要全球努力与国内当局协调,以记录跨国投资...这一努力应由适当的多边机构牵头。”“因此,规避土地收购的危险的方式并不是取消土地的商品化,而是通过农民的资本化”。世界银行的逻辑将埃尔南多·德索托(Hernando De Soto)的《资本之谜》从城市带到了农村,并将其许多缺陷带到了农村。

我重申,这个讨论的核心是国家、发展机构和慈善家协同行动,创造土地市场,通过剥夺促进资本积累。然而,世界银行朝着普遍的小农资本主义的发展方向与盖茨的思维高度契合。在《创意资本主义》(Creative Capitalism)中——这个标题被批评者嘲笑其暗示普通资本主义缺乏创造力——盖茨辩称:

世界正在变得更好,但进展不够快,而且并非对每个人都好...为什么人们的获益与他们的需求成反比?市场激励造成了这种结果。我们必须找到一种方法,使为富人服务的资本主义也能为穷人服务...为了使这个系统可持续,我们需要在任何可能的情况下利用利润激励。同时,当企业试图服务于极贫困群体时,利润并不总是可行的...挑战在于设计一个由市场激励(包括利润和信誉)推动变革的系统。

我想称这种新系统为创意资本主义——一种政府、企业和非营利组织共同合作,扩大市场力量的影响范围,使更多人能够通过从事减轻世界不公平的工作获得利润或获得认可...我们产生的最大的影响是当我们利用技术创造解决方案。这种创意资本主义将商业专长与发展中国家的需求相匹配,寻找已经存在但尚未开发的市场...这是一场全球运动。(盖茨在 Kinsley et al. 2008,9–15)

这种对资本主义的向往、无视资本主义如何运作(的狡辩),剥夺促进资本积累的过程合法化。

4、性别

正如先前的研究所指出的,盖茨基金会在对待女性问题上遭遇了困境,并且这一困境也反映了国际发展机构的更大范围的失败。在其最新的农业发展战略更新中,盖茨基金会提出了以下观察:

在撒哈拉以南非洲和南亚地区,妇女是农田工作的重要贡献者,并且通常负责选择食物并喂养家人。然而,与男性相比,妇女农民的生产力较低,无法发挥其全部潜力。妇女农田的产量通常比男性的低20%至40%,这使农村家庭和社区有可能无法获得足够营养的食物,甚至无法有剩余食物在市场上销售。(盖茨基金会2011年,3页)

暂且不论这里的生产主义观念,我们可以问为什么妇女的全部潜力无法实现。一个涉及权力、父权制及其对农村妇女和女孩生活的影响的答案,本应被提出,但基金会却提出了这样的观点:

造成这种性别差距的原因是妇女较少获得改良种子和其他投入品、培训和市场机会。这种差距产生了实际后果:家庭生产力较低,可能增加的粮食产量减少,妇女不太可能采用能够增加他们种植的食物数量的新方法和技术,贫困家庭的孩子也容易营养不良。(盖茨基金会2011,3)

关心性别问题的专家很少会认为性别差距是由于缺乏获得改良种子的机会所引起的。获取农业投入品的差异是权力不平等的症状,更多的妇女比男性更饥饿、更贫穷,在土地获取权和教育机会有极大差别,肩负着三重负担等等。然而,在这里,似乎通过修复单一症状,就可以解决问题。当然,这是一厢情愿的想法,但在综述中,这种观点被反复提及,将“性别差距”理解为获取肥料和投入品的不同,以至于人们几乎可以开始相信,父权制只等着被一袋肥料和几颗魔法豆克服。

这是原始绿色革命与新绿色革命之间的一个共同点。家庭在今天仍然是一个黑匣子,就像在最初的绿色革命中一样。小农户也没有被明确地定义——仅仅靠尴尬的阶级过滤问题来定义小农,比如询问因“土地流动性”而被驱逐的人们是否过去是小农或仍然希望是小农。实际上,正如最近有关农业技术的分析所暗示的,“贫穷”似乎更有利于农业技术的发展,而不是农业技术有助于改善贫穷。

5、营养

国家、慈善机构和学术界的交织关系在新绿色革命中仍然延续,就像在最初的绿色革命中一样,在全球北方公立大学的公共教育资源逐渐减少的黄昏时刻,各种学科都被盖茨基金会的资金所吸引。通过发明将农产品转化为燃料的技术,农业的金融化得到了加深,这是农业资本主义趋势的延伸和深化。

但在结束这篇文章之前,我想聚焦一个一开始可能与绿色革命的核心问题有些脱节的主题:营养。

商品化的权力具有一种必然结果——即诊断和治疗由商品化实践引起的问题的权力。金融化资本积累时代并没有什么与生俱来的因素带来特定性质的转变。新自由主义时代出现的转变受到了之前政治的制约。玛格丽特·撒切尔的“社会并不存在”是新自由主义战胜社会主义的口号。新自由主义计划是一个明显个体化的计划,因为它拒绝了集体政治,这并非是多余的黑格尔式的观察。绿色革命最初作为对抗社会主义的工具,已经通过当代、特别是个体化的政治思想和关切的背景下进行了重构。正是在营养干预领域,这些个体化的政治才被暴露得淋漓尽致。

持续不断地以改善营养之名对农业进行投资,对于非洲绿色革命联盟来说并不重要,但对于推动绿色革命的基金会来说很重要。在我看来,营养是生命政治用于服务资本主义农业的一个典型案例。贫困导致了身体的损害,这当然是正确的说法。事实上,其中一部分损害可以追溯到绿色革命本身。然而,基金会所提出的方法的共同之处是,他们的论述使贫困所导致的不良饮食症状得到治疗,却对造成这种糟糕饮食的更深层次原因有意回避甚至忽略。

营养主义的兴起将政策行动的焦点转移到个体身体上,而不是人与人之间以及与周围世界的关系。一旦承认这种生命政治的转变,实现更广泛结构性变革的可能性就失去了。例如,当“农民之路”组织(La Via Campesina)要求改变时,它主张全面农业改革,而不是“人人都要补充维生素”。然而,新绿色革命技术的后果之一是使政策方法以血液化学的缺陷为基础,而不是以权力不平等为基础。从这个意义上说,我们可以理解绿色革命的论述和发展轨迹是一台反政治机器,而且这对当前事件产出影响。

再次强调,理解由农业变革导致的身体剥夺是可能的,也是必要的。我们无需将生物化学分析的“婴儿”与生命政治的“洗澡水”一起倒掉。正如哈尔特(Hardt)所指出的,生命政治可以成为一种抵抗手段。“生命政治”并不是个人化的极权主义的同义词。它是一种治理操作的领域,它从来不是绝对的,其中总是存在着抵抗的可能。食品系统中有许多抵抗的例子,它们严肃对待身体剥夺问题,但通过系统性变革来结束这种剥夺。

同时,我们要理解生命政治既是地缘政治的一部分,也受地缘政治的制约。例如,我们应该认识到绿色革命带来的饮食变化的后果——超过8.5亿人患有慢性饥饿,还有20亿人患有营养不良,发展中国家5岁以下儿童约有60%死于微量营养素缺乏。全球约三分之二的营养不良人口生活在亚洲,而这个大陆正是绿色革命声称在产量方面取得最大成功的地方。此外,我们现在还在发展中国家看到“富裕疾病”的日益增加,贫困人口中2型糖尿病、心脏病、癌症和肥胖症的发病率不断增加。

绿色革命破坏人类营养的一种方式是通过用商品作物取代富含营养的传统作物。传统的富含微量营养素的作物,如豆类、蔬菜和水果,已经被谷物所取代,而谷物的营养价值要低得多。全谷物中含有相对较高水平的抗营养素,这降低了人体对微量营养素的吸收能力。然而,随着土地被用于种植谷物,豆类的生产量大幅下降。在印度南部,豆类产量的下降伴随着绝经前妇女缺铁性贫血的增加。

我们固然可以用营养数据来验证Jennifer Bryce及其同事的观点(他们认为维生素缺乏和恶劣卫生条件是造成这种营养不良的原因之一),比如48%的发育迟缓儿童生活在印度。但从实际解决问题的角度来看,即使我们不是为了消除滋长营养不良的贫困,而仅仅是为了有效地治疗营养不良的症状,其解决之道也不在于一袋袋的维生素和肥皂,而在于对公共卫生系统的大规模投资。(2010年,Sonia Shah在相关讨论中也提到,盖茨基金会试图根除疟疾,却因缺乏对公共卫生系统的投资而失败。这是很有启示性的。)

迪克森观察到,“营养政治的社会历史表明,食品体系在某种程度上是基于人类能量和健康的贸易,就像是商品和资本的贸易一样”。所以盖茨基金会没有在新绿色革命的框架下解决现代非洲食品体系的问题,而是关注公共卫生,这绝非偶然。这意味着第二次绿色革命在机构形式上比第一次绿色革命更注重采取生命政治的干预手段。这不是说公共卫生本身是个破产的观念,而是说它是一种特别的管理和治理方式,它将贫穷和不公正的问题重塑为身体上营养不良的问题。这一点与福柯对自由主义国家、自由主义国家如何理解问题并用何种政治方案解决问题的观察很吻合。

6、真正的希望

“事情不必如此”是针对绿色革命及其后果的标准回应。事实上,正是另一个世界的可能性扰乱了撒切尔夫人的新自由主义口号“没有替代方案”。2008年的粮食危机已被分析为农业发展趋势的顶点,这些趋势与金融化、新自由主义以及绿色革命的失败有关。对于这类批评,一位评论家提出了以下建议:浪漫主义者将粮食危机描绘为科学商业农业的失败,他们长期以来对此感到不快。作为替代,他们主张回归有机小规模农业——依靠被抛弃的技术来养活未来90亿人口的世界。

对农民农业的“浪漫情结”看起来很可能源于20世纪40年代的哈佛大学的曼格尔斯多夫(Magelsdorf),但其实是来自牛津大学的科利尔(Collier)。然而,从新绿色革命本身的支持者那里,也可以听到关于寻找替代方案的呼声。其中“可持续密集化”或更诚实地说,农业现代化被提供作为对农民,尤其是非洲农民的不可持续和落后的种植方式的回应。

然而,通过观察证据,我们可以拒绝"灾难或资本主义的可持续性"的简单二元逻辑。有人声称,在没有绿色革命的情况下,饥荒会大肆蔓延,但这一观点可以通过以下观察来反驳:饥荒依然存在,并且存在着可以解决饥饿、无地、贫困、生态可持续性和性别不平等的农业和食品分配模式,而这些模式是绿色革命所无法实现的。

艾文森和戈林告诉我们,如果没有绿色革命,发展中国家的农作物产量将会降低19.5-23.5%,这将要求发展中国家增加耕地面积(带来环境后果)并增加27-30%的食物进口。与此同时,食品价格将上涨35-66%。所有这些都导致人均摄入卡路里下降13.3-14.4%,儿童营养不良比例增加6.1-7.9%。这意味着绿色革命成功地提高了3200-4200万学龄前儿童的健康状况。艾文森和戈林解释这些发现时认为,“目前不清楚有哪种替代情景能够在较低的环境影响下满足发展中国家在20世纪人口大规模增长所带来的人类需求”。这是对博洛格假设的削弱版本。

然而,还存在深层次的对照实验。巴格利等进行了一项建模实验,证明“有机方法在全球人均基础上可以生产足够的食物,以维持当前人口数量,甚至可能维持一个更大的人口数量,而不增加农业用地”。最近,苏佛尔特发现整体上有机作物的产量比常规种植的作物低25%,尽管产量差异存在变化:他们发现有机水果和油料作物与常规作物之间没有统计学显著差异,而有机谷物和蔬菜的产量分别较低26%和33%。他们还发现,农场从事有机农业的时间越长,表现越好。苏佛尔特和同事将大规模工业化单一种植与有机单一化的农业进行比较,并承认他们的研究未考虑与常规和有机农业相关的外部性问题。然而,他们没有考虑到IAASTD和德许特所介绍的农业生态系统的农业实践。例如,古巴和马拉维的案例不符合该研究的范围,因此失去了关于有机农业生态系统可能优于常规农业的本地证据。

故意忽略农业生态系统的情况是别有用心的,因为高效农业生态系统最引人注目的特点之一不是其产量,而是它们通过组织和社会变革来对抗饥饿的能力。重要的是,农业系统的替代方案将采取不同的技术,大规模的有机单一种植是对大规模工业农业单一种植的非常狭隘的替代方案。农业生态系统通常具有不同的治理、创新和分配系统。

例如,罗塞特和同事报道了在古巴农业生态实践中,有一个充满活力的农民运动,力求在社会主义国家内实现自主权。霍尔特-吉梅内斯也在报告中说,中美洲的农业生态最佳实践是以非等级制、平等和协作的方式开展的。在马拉维,也有类似的故事,数百名农民作为同行一起研究和分享结果,参与农业生态实验和食品分配。

这些研究者追求的政府形式和最终目标与新绿色革命背后的政府形式和目标截然不同。虽然还有很多工作要做,但明显的是,(替代系统中)主导食物分配的政治可能与当前的市场有所不同,无论是在国内还是国际上。当前资本主义积累阶段所产生的农业体系替代方案的一个显著特征,可能是农民群体能够在一定程度上脱离政府、私营部门和公民社会力量,而正是这些力量主导了长绿色革命的后期阶段。

七. 结 论

这篇论文试图勾勒出一项综合比较的计划。要理解绿色革命如何影响当今,就需要理解它在更长的资本积累的历史中的地位和转变。阿瑞吉的项目遵循了麦克迈克尔的思路,不是假设而是构建积累周期,“无论在事实上还是在理论上,明确目的是对目前金融扩张的逻辑和可能结果有一些了解。比较已经融入到研究问题的定义之中:它构成了研究内容而不仅是研究框架的实质。从研究中得出的周期既不是预先设定整体的从属部分,也不是独立存在的状态,它们是相互关联的单一历史资本扩张过程的实例,它们本身构成并改变这一过程。”

本文在勉强模仿阿瑞吉的研究时,对20世纪的农业变革提出了一个可供研究的方向。为了对抗共产主义的威胁,绿色革命在大规模的慈善事业、美国政府、接受援助的国家政府以及世界银行的联合推动下,在接受援助的国家内形成了霸权集团,而所谓的援助则是技术、补贴和暴力的合成。

在新自由主义下,国家与私营部门之间的关系重新配置,农业发展在国际发展机构中不再受到青睐。然而,它却引起了金融资本越来越多的兴趣——金融资本是一个反复出现且内涵丰富的词。在20世纪90年代,高盛商品指数等工具和Glencore等公司正在农业领域之外扩展其核心能源和矿产等领域的地位。农业的金融化进程在康威呼吁进行第二次绿色革命之时已经进行得如火如荼。康威的呼吁时机紧随世界贸易组织对农业的国际自由化,并略早于世界银行对农业投资的增加。

新绿色革命的性质显然与其前身不同,至少它没有反共倾向。新自由主义对国家角色的怀疑阻止了原本使最初的绿色革命在其自身条件下成功的干预方式。补贴已不再可行,然而暴力还是在新自由主义发展国家的范围之内,知识管理也是如此。的确,暴力和真理体现了漫长绿色革命的连续性。为了发展或者不时假借发展之名,国家对穷人的身体施以暴行已经变成家常便饭。对于更深层次的连续性,布罗代尔提出了一种有助于理解资本主义运作的思路,让我们思考在绿色革命的转变下,农民、慈善家和学者的习惯如何改变。然而,从马克思那里,我们看到这样一种由国家、私人部门和慈善机构共同使之流畅的积累过程和流通渠道,这是一种独有的新的“战略性慈善”的组合。福柯帮助我们构建了关于真理制度和自由主义国家的生物政治命令的理念,以便理解饥饿、贫困、不公正和生态破坏等问题是如何通过资本主义的视角被理解的,某些观念是如何被认定为真实或虚假的。

从以葛兰西的观点理解的食品体制分析中,我们可以看到使最初的绿色革命及其后裔得以实施的合法化结构。其中一个核心问题是要认识到政治生态学的重要性。气候变化已经被用作新绿色革命扩张的托辞。盖茨基金会认为,适应而不是减缓或治理是应对气候变化的唯一选择,特别是通过推广耐旱的单一栽培。历史表明,生态学和气候曾经被征召为资本主义农业的推手,无论是在绿色革命的早期墨西哥和印度,还是在20世纪70年代结构调整的序幕中的非洲。虽然历史知识并不能完全预防历史重演,但它是必不可少的。

“漫长绿色革命”的概念及其之所以被认为是一套控制积累过程的行动,引发了进一步的研究问题。例如,接受国在新绿色革命中扮演的角色是什么?在最初的绿色革命中,发展型国家起着重要作用。在新绿色革命中,国家显然很重要,来自中国、印度和巴西等国的主权财富基金的出现极大地复杂化了阿瑞吉提出的我们应该关注国家间和企业间竞争的观点。此外,国际慈善资本主义的性质及其与美国力量的关系值得比我在这里能够承担的更详细的研究。雅拉(Yara)和孟山都的利益与挪威和美国政府的关系比第一次绿色革命时更为疏离。

对于抵抗(resistance)感兴趣的学者来说,试图处理绿色革命的假设是富有成果的,因为这一尝试引发了关于国家应该如何参与(如果确实能够参与),以及关于合法性、分配和权力的问题,这些问题超越了农业生态系统主导地球的呼吁。例如,“农民之路” 组织的口号——“小农户为地球降温”——可能听起来像是新绿色革命试图帮助“小农户”的一种掩盖。在没有对阶级和权力的分析的情况下,对食物主权的要求可能仅仅是对“扶贫农业”的呼吁。当然,区别在于食物主权恰恰是对伴随着食物体系技术的权力加以分析的一张“入场券”。这使我们回到了芒福德的思考:

自近东新石器时代开始,直到我们自己的时代,两种技术一直并存:一种是威权主义的,另一种是民主的,前者以体制为中心,非常强大,但本质上不稳定,后者以人为中心,相对较弱,但足智多谋且持久。如果我说得对,我们现在正迅速接近一个节点,在这个节点上,除非我们彻底改变目前的路线,我们现存的民主技术将被彻底压制或取代,以至于所有的剩余自治权都将被清除,或者只允许它作为政府的一种戏谑手段存在,就像极权国家中为已经选定的领导人进行国家投票一样。

综合比较表明,绿色革命思维被纳入日常实践的方式可能比我们想象的更加微妙和持久。但芒福德也指出,通过欣赏革命的技术,我们可以以不同的方式做事。塑造绿色革命轨迹的抵抗的实际性表明:绿色革命可能很漫长,但它不一定是必然命运。

文章来源:The Journal of Peasant Studies

原标题:The Long Green Revolution