【2016年度调研】中国农业,难道只能在“老人农业”和“规模经营”中选择?

来源: 原创 发布时间:2024-04-21 阅读:1557 次

食物主权按:

亲爱的读者朋友又见面了,这是人民食物主权”2016·农村新发现”系列文章的第四篇。本篇聚焦的是当下正在被各大学派、各大媒体争相讨论的“老人农业”的问题。食物主权的志愿者们既没有盲从主流声音,推崇资本下乡、新型职业农民,和规模经营的农业模式,也对主张维系当前小农经济的声音提出质疑。

我们通过深入的调查走访,搜集了当前老人农业第一手资料,探讨了导致老人农业的顶层设计缺陷、老人农业对粮食安全的威胁,以及伴随着老人农业而来的农村社会的瓦解。本文提出:当下,我们不应困顿于老人农业和资本主导的规模经营的二元选项中,而是应该从建国以来中国自身的发展中汲取经验,发展农村集体经济,发挥村集体的能动作用,让农村能够真正实现农业、工业两条腿走路,走出一条生态文明之路。这才是中国农村和农业的未来出路!

正文

最近,“中国的耕地今后到底由谁来种”的问题再度成为焦点,在各大主流媒体上引发了讨论。主流的声音指出,当前一家一户的小规模种地不赚钱,“种地一年不如打工一月”,从而青壮年劳动力大量外流,农业出现老龄化、女性化、低教育水平化,进一步提出将来“谁来种地”的问题;在此基础上,主流话语呼吁培育新型职业农民等规模经营主体作为未来农业的主力。与之对立,主张维系小农经济的少数派则认为,“谁来种地”并不是问题,因为老人农业能够应对中国的粮食安全和社会稳定问题。他们认为,老人农业是农村作为城市化的稳定器和蓄水池的自然反映。

然而,老人农业仅仅是市场化下、城市务工收入高于农业经营收入的自然结果吗?老人农业能保障中国的粮食安全吗?老人农业能维系村庄社会的存在吗?中国农业的未来是否只能在老人农业和资本主导的规模经营之间二选其一?

2016年7月,我们在山西A县几个村庄对村民以及乡村干部的访谈,对老人农业的状况进行了探究,下面是对上述问题的探讨。

一、农业老人化:顶层设计的伤心果

单家独户的小规模农业生产收益低,是一个基本事实。农业的低收益导致农村青壮年劳动力外出务工,留守在家的老人、妇女承担起农业生产的重担。表面来看,老人农业是市场化过程的自然结果,是城市务工工资高于农业经营收益的必然。然而,农村并不是天然的等同于贫困,农业并不必然只能由辅助劳动力来承担。老人农业的现状是多年政策导向累积的结果,是舍弃了集体经济的农业发展道路之后必然的走向。

农村本该农业、工业两条腿走路,随着农业生产力水平的提高,农业所需要的劳动力减少,农业中形成的积累也可以为乡村工业提供支持,与此同时,乡村工业的发展也能吸纳农业中释放出来的劳动力,形成在地工业化,农业与工业能够在农村形成良性互动。对于普通农户来说,既能获得农业经营收益,又能在当地的工业生产中获得收入,也能维系家庭的体面生活,外出务工也就不必是唯一的出路。然而,随着集体经济的消解、土地承包经营权的一步步固化,从“增人不增地,减人不减地”到“农村土地承包经营权30年不变”,“集体”逐步被架空,土地的“集体所有”徒有虚名,村集体不再对土地有实质的调控能力,也不再能对集体经济、农业基础设施投入等进行自主安排。单家独户的经营成为主要经营形态,集体的积累机制被取消,乡村工业也不再有基础。缺少了工业收入的补充,农村家庭仅靠小块农地的微薄收益不可能完成家庭再生产,不得不让家庭中的壮劳力进城务工获取更多收益,辅助劳动力从事低收益的农业生产。

农业在世界上任何一个国家都是弱势行业,需要国家的补贴和保护。然而,自改革开放以来,尤其是近年来的政策调整,不断在强化“市场”的作用,而政府的角色逐渐萎缩。80年代中期开始到90年代初期,国家从原来的粮食统购变为“国家定购”与市场收购并存,到90年代初期,粮食价格的双轨制取消,粮价开始由市场供求决定。尽管90年代中期因粮食缺口扩大,政府的粮食收购价格有短暂的提升,1998年国务院下发的《关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》,则开始明确针对粮食流通机制不够“市场化”的问题,认为市场机制还没有在资源配置中起到“基础性”的作用,明确要求“政企分开,中央与地方责任分开,储备与经营分开”等,进一步使粮食购销走向市场化。2004年起,粮食收购市场全面放开,除了国有粮食企业外,其他粮食收购主体也可以自由购销粮食。这一时期,中央还对稻谷和小麦实行了最低收购价制度(2007年,玉米也被纳入价格调控的范围,在东北三省和内蒙古实行玉米临时收储政策),当市场粮价低于政府收购价时,由国家按最低收购价收购农民的粮食,对农户收益进行底限保障。然而,最低收购价政策和临时收储政策近年来日益受到诟病,被认为压缩了市场调节的空间,政府“托市”导致国内粮食价格不断上升,尤其是粮食加工企业成本日益增长,企业因成本上升而无法开工或出现亏损的状况频见报道。2014年,在多方呼吁下,中央开始探索“目标价格改革”,意在使农产品价格形成机制与政府补贴脱钩,以便进一步发挥市场的“决定性作用”,东北大豆、新疆棉花是目标价格补贴先期的试点品种。到2016年,东北三省和内蒙古也将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制,预示着玉米临时收储政策已走到尽头。

可以看到,自80年代以来,我国的农业呈现两个趋势。一方面,国家对粮食的价格保护被一步步取消,作为弱势产业,单家独户从事农业的小农被不断抛向市场,政府本该承担的保护农业的功能则不断弱化,农业的弱势地位更加凸显。另一方面,近几年来,媒体关于粮食价格高的呼声始终不绝于耳,矛头直指政府对粮价的调控,迫使政府的角色不断退缩。然而,高粮价背后的根源是农业生产成本的不断攀升,不提政府对农资市场调控能力的高度缺乏,却揪住国家对粮食价格保护的政策不放,实为本末倒置。更重要的一点,一味强调粮食价格高,并将粮食价格交由市场决定,考虑的是企业利益,是“小道理”。粮食安全关系到国计民生,是全局利益,是“大道理”。在作为战略物资的粮食问题上,“小道理”应当服从“大道理”。

农村只有农业这一条腿走路是几十年来政策运行积累所致,是顶层设计的恶果,在现有的农业发展道路及政策形势下,农业只能勉强作为农户家庭生活的最低保障,也只可能由老人来承担。然而,老人农业能持续多久,是否能保障粮食安全,又会对农村社会造成怎样的影响,仍值得严肃讨论。

二、粮食安全隐忧:老人农业不可持续

为保证国家的粮食安全,《国家粮食安全中长期规划纲要》提出,我国粮食自给率要稳定在95%以上。根据农业部的信息,2009-2011年,我国的粮食自给率维持在99%以上,2012年下降至97.7%,但仍在95%以上。农业部总经济师钱克明预计,如果2020年的粮食需求量为7.2亿吨,我国基本上能达到85%的粮食自给率。但是,另有数据表明,2015年我国进口粮食约1.2亿吨,接近本国生产量的1/5。粮食进口量已经占我国粮食供给量的1/6。而且,在貌似乐观的粮食自给率的背后,我们还需要清醒:目前我国的粮食自给率,实际上只计算三类谷物—稻谷、小麦、玉米—总量的自给率。我国的谷物产量一般占粮食总产的90%左右。

政府把粮食安全锁定在三类谷物的粮食总量上,但是仅仅这样是否能够满足国民的消费需求呢?稻谷、小麦和玉米在中国人的饮食习惯中占有不同的地位,谷物的种植结构问题也是粮食安全的重要方面。我们团队今年7月份在山西A县的调研显示,因为劳动力不足,老人农业偏向种植玉米,因为玉米种植劳动力需求最小。

老人农业偏向单一种植

80年代A县G村在村人口有400多人。从改革开放之后, “有想法有本事的就往别处去不回来了,留下的都是没本事的”。因为村里没事,连村会计都走了,冬天才会回来。有些村民的户口已经迁出本村。2000年前后,外出的打工的人开始多了起来,G村老人农业的问题越来越突出。50岁以上在村的人大约有60、70个人,50岁以下种地的很少,务农者年龄在50岁到75/76岁之间。村中最年轻的种地的人是40多岁,主要是搞养殖的。现在G村1200亩耕地中有一半荒着,G村书记估计,再过5年,70多岁的人就无法种地了,土地就没有人种了,估计能种植的土地连300亩都不到了。

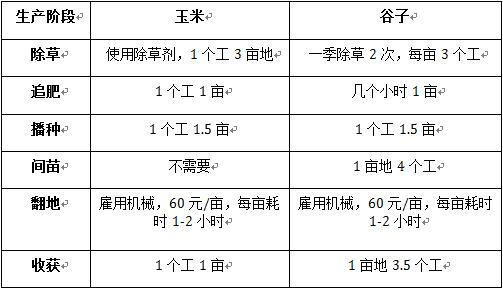

G村的一位老人帮我们计算了种植玉米和谷子的用工投入对比,以此来解释为什么老人们大都选择种植玉米。

表1 玉米和谷子劳动用工投入对比

注:谷子的收割麻烦,比较费工,需要三个程序。一,把谷子割倒,1个工1亩;二,就地晾晒7天,晾晒后把穗切下来带回家,2亩需要耗费3个工;三,用机器把谷穗脱粒,1亩1个工。所以收割1亩地共耗费3.5个工。

由上表可见,生产1亩谷子比生产1亩玉米多耗费约12个工。玉米和谷子的用工差别主要体现在除草、间苗、收获环节。种植谷子每季需要人工除草两次,而种植玉米只需要施用除草剂。另外,种植玉米不需要花费人工间苗,而谷子的间苗工作劳动强度很大,1亩地需要4个工。谷子的收获目前还是以人工为主,由于收获所需的环节较多,过程繁琐,1亩地需要3.5个工。

人民公社时期,A县的主粮是玉米和高粱,此外还种谷子、黍子、豆类(红小豆、绿豆、黑豆、豌豆、黄豆、红芸豆等)和小麦。现在A县许多村庄已经不再种植小麦,因为杂粮的产量低且费工多,村民也逐渐不再种植。目前种植的都是玉米,而收获的玉米主要用于做淀粉和酒精,并非食物。A县X村前几年铁矿发展较好,在矿厂打工的机会多,村里种地的都是老人。铁矿不景气之后,30岁以上的人能够在外找到工作的人不多,他们不少又重新回到农业生产中。现在农业收入是80%村民的主要收入,但种植结构并没有发生变化,仍然是以玉米为主。

老人农业不可持续

老人从事农业生产除了种植人工投入少的作物之外,还通过农药、化肥等化学品的投入和机械的投入,来减少劳动强度。同样是在G村,在玉米种植的几个重要环节中,除草剂代替了人工除草,播种使用播种机,收获的玉米需要雇佣车辆运回到农户家里,而且,生产资料需要儿女或者同村人从外面购买回来。这些外界投入,不仅增加了农业生产的成本,而且对土壤、水源和食品安全都带来威胁。但离开这些外界的帮助,老人农业将很难维持下去。

探讨老人农业的可持续性,一个无法回避的问题便是,当今天的一代老人去世了,未来谁将耕种土地?年老之后返乡回来的农民工,真的能像父辈一样承担起农业生产的重担?我们在山西的调研发现,A县农村35岁或40岁以下的人,很年轻的时候就外出打工,他们没有真正从事农业的经验。当这些人50岁左右从外面打工回来,他们也没有从事农业生产的基础。

即便这些30、40岁的农民小时候有过农业生产的经验,但他们所做的一般是简单的体力工作,往往不涉及农业管理。X村陈强家的女儿和儿子在秋收的时候都会回来,帮助父母收玉米。儿子平时也在父亲的指导下施肥、浇水,对于平时田间管理(浇水、锄草、施肥、打芽)都能做一点。但是儿子种地远没有父母在行,没有指导,锄草的时候连草和苗都分不清。如果玉米遇到病虫害,他也不知道到底是什么毛病,还是需要父亲的指导,才能到农资店买药。即使是当前这一辈会种地的农民,种出来的庄稼也有好坏优劣之分,更何况老人农业即将面临的是,一代会种地的老人与下一代不会种地的老人之间的沟壑。因此,对于老年农业劳动力可持续性的说法,只是脱离当前农村实际的想当然的话语。

现在30、40岁的农民与老一代农民的差别,不仅在于农业的实际操作层面,更在与对农业模式的认知和想象。在集体时期,A县种植了多种多样的农作物,例如,水稻、小麦、玉米、黍子、谷子、豆类(红小豆、红芸豆、绿豆、鹤都、豌豆、黄豆)等。但是,从家庭联产承包责任制建立之后,农村的种植结构变得越来越单一。现在30、40岁的农民并没有多种种植的经验和记忆,当他们耕种土地时,能够借鉴的只有种植玉米等少数作物的经验。与老一代的农民相比,他们对农业认识局限在改革开放之后的农业,即单一化、化学化的农业。当他们开始种地时,能够延续的或许只能是同样的化学农业道路。化学农业的危害已经显而易见。根据农业部的统计,我国每年使用农药140多万吨,占世界总施用量的1/3,每亩施用量比发达国家高出一倍以上;农药施用后,在土壤中的残留为50%~60%,且不易降解。在单位面积上,中国化肥的施用量是国际公认安全上限的1.93倍。这种农业模式的发展已经对中国的粮食安全构成极大的威胁。令人担忧的是,中国农业无法在新一代老人的基础上延续,中国农业也无法在化学农业的道路上延续。

三、回不去的故乡:农村社会和组织的解体

空心村在蔓延

我们所调研的县目前共有330多个村庄,其中72个村庄已经变成空心村(在村人口不足50人,绝大多数都是60岁以上的老年人)。据该县干部估计,未来十年内,该县空心村会增加至118个,也就是说,A县超过1/3的农村都会变成空心村。A县的空心村主要集中在山区,少数出现在坡地(坡度在20°-40°之间)地区,平川地区尚未出现。

在上文已经介绍过,G村在改革开放初期人口有400多人,然而到现在,实际在村居住的只有100多人,其中60岁以上的老人占2/5,此外都是妇女、小孩、残疾人。所以说,留在村里的基本是老弱病残群体。

无独有偶,同样地处山区的H村户籍在村的人口共251人,但目前在村常驻的人口只有100人左右,其中80%都是60岁以上的老年人。该村20-50岁的青壮年有100多人,基本都在外打工,其中60%已经在县城买房,不再回村居住,另外40%则是在县城租房居住。未成年人基本都跟着父母在外居住,村中未成年人只有十几个,包括五六个儿童。该村村主任认为,等目前这一批老人去世之后,村里基本上也就空了。

从G村与H村目前的人口年龄结构来看,两个村庄皆存在人口严重萎缩的问题。当村庄原本的社会结构因青壮年的流失而瓦解,老人村庄的颓势也就无可避免,在村居民的生活变得穷困而潦倒、单调而无聊。在没有多少年轻人的H村,凑一桌牌局都变得很困难。农忙时候老人们会去田间打理一下土地,农闲时候,就只能在村子里坐着、转转,然后默默地等待时间的流逝。

村民组织的解体

青壮年的流失带走的不仅仅是农村劳动力,同时也带走了村中有热情、有想法、有组织能力的一批人。甚至有些村的村干部都不在村庄居住,只等村中有事时候才会回村主持事务。比如G村的会计、H村的村主任兼村书记,皆不在村中居住。村中事务能省则省,村民组织逐渐走向解体。以H村为例,该村的基层组织的结构和实际运作之间出现了天壤之别:

表2 H村村级组织结构

然而,H村村民组织的实际运行状况却是这样的:

● 村中青壮年皆外出打工,就连目前已经58岁的村主任(兼村书记、乡村医生)因为妻子身体不好,几乎没有劳动能力,而且要供目前正在上高中的小女儿读书,目前也不在村中居住。他到了A县县城,租房居住,在一家药店打工做坐诊医生。村中一旦有事,需要提前通知村长,村长从现在的药店请假,然后回到村中处理事务。因为目前村里80%以上均为老人,实际上维系村中日常事务的只有三四个人,包括会计、村委主任和村委副主任。

● 村中常年基本没有什么集体活动,也没有什么改造工程,所以理财小组也几乎被悬空。

● 妇女与计生这两块工作在H村实际上形同虚设。常年在村管理村中事务的会计都不知道妇女主任、计生工作分别由谁负责,村民对此也完全不清楚。H村近几年都没有开展过妇女与计生方面的工作。

H村的村民组织已经在逐步解体,也无力承担起公共服务的职能。因此,村民组织一定程度上虚空化。

村庄服务的溃散

其实,无论是H村还是G村,都还没有被算作是空心村。但是十年以后,随着这一批老人渐渐辞世,这两个村庄将毫无悬念地变成空心村。以老人农业为主导,以老年人口为主体的村庄,由于村民的弱势、村集体的涣散而导致村庄服务功能坍塌,使村庄变得不适宜居住。

同样以H村为例,该村最严重的问题在于用水不便。H村一共有四个自来水供水点,但只有每年的5-11月份这些供水点才有水可供。每年12月-次年4月底,低温导致水管冻结,村民便无法取得自来水,只能到村头的一处泉水取水饮用。距离泉水较远的人家,在寒冷的冬天需要走三五百米才可以取到水。村中老人居多,取水问题就更加严峻。由于缺乏维护,集体时期修建的水渠在分田单干之后已经堵塞,现在村民想修通水渠,将泉水通过水泥管道引入村中,但目前无论经费还是人工都捉襟见肘的村委会也实在是无能为力。

其次,医疗也成为H村的隐患。村里虽然有一个卫生所,但是卫生所内设备极其简陋,再加上乡村医生目前不在村中居住,卫生所便更显萧条。诊室里只有一张铁床、一盏坏掉的医用照明灯、一个布满尘土的药柜和一个放置了一点简单医疗器具的铁柜子。由于医疗条件有限,村里老人日常的健康维护也就难以维系。有什么病老人们能扛就扛着,头疼脑热发烧感冒就自己吃点药,一旦到了不得不去医院看病的时候,病情也早已恶化。此外,该村地处山区,距离县城较远,道路也比较难走,因而村民获取医疗资源也十分困难。这是对当前城乡医疗资源配置的巨大讽刺:最需要医疗资源的人群,与医疗资源的距离却最远。

另外,H村的教育状况也十分堪忧。H村有一所小学,其中只有一名教师和5名学生,这几个学生在读到三年级时候,就必须转学到其他村镇的学校读书,成为寄宿生。这样的情况在A县农村地区并不鲜见。由于学生少,学校配备的老师也就减少。村庄教育服务功能被减弱之后,有不少人担心孩子的上学问题的家长,到县城或其他条件较好的乡镇去租房陪读,顺便打工养家。因此出现了这样一种恶性循环:最初的人口流失导致教育的衰颓,教育的衰颓又引发了更进一步的人口流失。这实际上正是A县整体农村教育所面临的困境。目前,A县小学每年入学新生有2000多人,而在县城入学的就达1000人之多,全县1/2的小学生均集中到县城就读。因为小学生需要家长陪护,因而有很多农村家庭的父母来到县城租房打工、陪读。县城中租房人口大多来自于山区农村。

我们可以看到,无论是饮水还是医疗还是教育,H村的村庄服务功能都在急剧退化,这使得在村人口的生活变得困顿不堪,村庄变成一个不适宜居住的空间。试问,这样一个不宜居住的村庄,出村的人如果不是实在无法在外生存,他们怎么会回来?而那些回来的村民,大都也变得非老即病即残,这样的群体又怎么能维系得了村庄的正常运营,又怎么挽回的了老人农业的颓势呢?

老人农业产生的直接原因在于农村年轻劳动力的流失,而农村人口的流失又带了来农村社会结构的瓦解、村民组织的涣散、以及村庄服务的坍塌。这些都使得农村生存生活环境变得越来越恶劣,进而导致新一轮的人口流失。农村就在这样的恶性循环中不断地荒芜、萎缩。因此,老人农业的颓势,不仅威胁到国家的粮食安全,使得农业走向衰败,它同样使得建立在农业基础之上的农村社会逐渐走向瓦解。

老人农业背景下的农村,终究变成了人们“回不去的故乡”。