严海蓉等 | 不买美国大豆,中国大豆主权是否安全了?

来源: 台湾社会研究季刊第104期,2016 年 9 月,149-182 页。转载时有删减,参考文献已省略,请参考原文。 发布时间:2025-10-29 阅读:1034 次

导 语

2025年5月起,中国停止进口美国大豆,美国对华大豆出口归零。自2001年中国加入WTO以来,大豆贸易一直是中美关系的风向标。为更好地融入由美国主导的国际贸易体系,2004年中国正式取消大豆进口关税配额,实行3%的单一关税政策。此后,中国大豆对外依存度迅速攀升,至2024年已高达83.57%。其中,自美国进口的大豆数量一度持续增长,2017年达到约3000万吨的峰值,占中国大豆进口总量的40%以上。2016年特朗普上台后高调发动贸易战,美豆进口骤减,尤其在2022年,受疫情影响,美豆进口份额大幅下滑,至2024年仅剩18%;与此同时,巴西大豆的份额则从45%飙升至71%,与阿根廷等南美国家一道,逐步取代了美国,成为中国大豆进口的主要来源。

对此,国内舆论中出现了在贸易战中“扬眉吐气”的声音。然而,早些年形成的“南美种大豆,美国卖大豆,中国买大豆”全球大豆产业链,还没有完全解体。中国所进口的大豆,仍然有相当部分绕不开几大国际粮商的经销网络。全球粮食体系下的劳动分工问题依然存在。无论进口来源如何,中国大豆对外依存度已经达到了80%以上,这本身也不应该被视为理所当然。

中国如何从90年代中期以前的大豆净出口国,迅速转变成全球最大的大豆进口国?我们该如何看待大豆进口与粮食安全的关系?为什么中国进口大豆的比例已经占到了全球总进口量的60%,但在大豆价格上却毫无话语权?十年前那场关于大豆进口与粮食安全的争论,也许能提供一些思路。

作者|严海蓉(清华大学人文与社会科学高等研究所)、陈义媛(中国农业大学人文与发展学院)、古学斌(香港理工大学应用社会科学系)

责编|侯泉、侯丹

后台排版|童话

一、前 言

中国是全世界最大的野生大豆原产地。直到1990年代中期,中国不仅在大豆生产方面自给自足,同时还是大豆净出口国。然而,到了2000年,中国超越了欧洲,成为全球市场上最大的大豆进口国。中国2014年的大豆进口总量超过七千万吨,相当于全球大豆贸易的57.7%,占中国大豆消费总量的大约80%。在2012年,中国分别从美国、巴西、阿根廷和其他大豆生产国进口了44%、41%、10%和5%的大豆。

在中国、美国和南美洲变幻的政治与经济关系中,大豆已然成为关键的农作物。如今,大豆,而不是飞机,成了美国对中国的首要出口产品。由于美国在2000年以前就已经是大豆的主要生产国和出口国,中国不断增长的大豆进口与南美洲自1990年代中期以来大豆生产的快速扩张是一致的。在巴西,大豆的出口有助于平衡该国从中国的进口激增导致的贸易差额。中国因此在2009年超越美国,成为巴西最大的贸易伙伴。一些中国的观察者已经意识到那些总部设在美国的跨国公司,在全球大豆产业链中所扮演的主导性角色,称之为“南美种大豆,美国卖大豆,中国买大豆”。

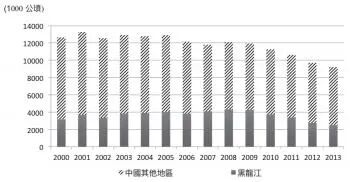

中国从不同国家进口转基因大豆——专利权仅属于孟山都(Monsanto)和少数几个跨国企业——引发了不同的讨论与争论。其中有莱斯特.布朗(Lester R. Brown)广为人知的专书《谁来养活中国?》和较新文章《世界能养活中国吗?》[1]。当这样一种论述把中国描绘成贪婪抢夺食物的庞然大物之时,所回避的事实是庞大的大豆贸易已导致中国豆农的生产难以持续,在中国国内形成了一个“洋大豆驱逐本土大豆”的情况。自2008年以来,全国的大豆种植面积就不断下滑。到了2013年,播种面积和2008年相比下降了24%。中国主要的传统大豆生产省份黑龙江在大豆播种面积上的下滑最为严重,促使当地的人大代表屡次呼吁中央政府采取保护措施。2013年,黑龙江的大豆播种面积与2008年的高峰时期相比,减少了42%。

图1:中国大豆播种面积(2000-2013)丨图片来源:《中国统计年鉴》(国家统计局2001–2014:表12–14,13–15,12–13,13–13,12–8)

2004到2005年,在大豆进口的激增过程中,中国的大豆加工产业遭遇了前所未有的危机,70%的中国大豆加工企业在同一时间破产。然而,这场危机却被全球跨国公司,例如ADM、Bunge、Cargill和Louis Dreyfus所利用,以再融资的方式一度控制了中国70%的大豆加工产业[2]。

在2009年,中国排名前十的大豆加工企业中有九个全部或部分被外资控制。大豆种植面积的急剧萎缩,加上国内大豆产业所受到的打击,引发了关于“中国大豆之殇”或“大豆危机”的批判性讨论。对于中国国内更主流的观点,即进口转基因大豆是个不可避免的趋势,且对中国这样一个土地资源匮乏的人口大国有益,这些批判性论述的出现无疑形成了挑战。

因为冷战时期美国所主导的对中国的贸易封锁,中国官方至今仍然坚持粮食安全的立场。1996年,中国政府在一份题为《中国的粮食问题》的白皮书中,定下了粮食自给率达到95%的目标。2013年,针对主粮作物(大米和小麦),这个目标被上调到100%,谷物类是90%,而食物的总体自给率应达到80%。在中国所进口的粮食当中,大豆是最自由化的项目。

随着中国加入世界贸易组织(WTO)以及全球农产品企业在中国的增加,大量进口转基因大豆挑战了政府长期所奉行的自给自足政策。随之而来的激烈争辩涉及:全球化时代中国是否应该以及如何保障粮食安全,粮食究竟是商品还是公共品,贫富以及权力差异是否造成了消费者权益的不平等,科学技术如何与资本结合形成新的科学话语垄断,以及发展道路姓资还是姓社等问题。

大量的大豆进口还激发了人们关注中国在国际贸易和国际政治经济格局中的话语权问题。本文将剖析围绕大豆进口所产生的不同发展话语的逻辑,评述关于发展道路的激辩。针对中国进口转基因大豆的批判和社会运动也构成了“食物主权”概念进入公众视野的背景。本文将探讨参与其中的学者和社会运动者如何通过大豆危机、且超越大豆危机来看待“食物主权”理念及其在中国的本土化。“南美种大豆,美国卖大豆,中国买大豆”这样一个观察也指向当下新自由主义粮食体制中的全球劳力分工,对此尚需进一步检视。

二、现代化、自由化与中国大豆进口的经济逻辑话语

关于中国的粮食进口,目前至少存在着三种论述,将大豆进口诠释成在现代化进程中不可避免的状况或一种经济逻辑。其中一个论述建基于现代化理论,把中国的粮食进口解释为现代化过程中不可避免的结果。这种叙述强调了莱斯特·布朗在1994年发出的预警,即中国将出现粮食短缺,并对全世界造成可怕的影响。布朗在这篇文章随后作为其专著出版,其中以中国台湾、韩国和日本为模板,勾画了中国的未来:收入增加促使民众对蛋白质饮食的需求增大;城市化和工业化导致农地减少,粮食生产能力下降;这些因素又因为中国仍在不断增长的庞大人口数量变得更为复杂。

以中国台湾、韩国和日本谷粮生产能力减弱为例,布朗预测中国也将无法养活自己,而其粮食之不足将吞噬全球的粮食供应。布朗指出:“底线是当中国持续依赖于世界市场,其粮食匮乏也将成为世界的粮食匮乏,并且无论如何都将会殃及全世界”。根据布朗的框架,东亚的粮食短缺不过是现代化作用的其中一个方面,因此,在通往现代化的道路上,中国面临的是不可抗拒的宿命。

布朗关于现代化效应的观点一个致命的问题在于,它使地缘政治经济条件,尤其是美国的霸权如何在亚洲引发粮食短缺,变得不可见了。他假设各地政府都是主权自主的行动者,而粮食短缺的产生主要是因为社会内部的问题,但事实并非如此。以台湾为例,导致它在1982到1991年间进行结构调整的因素是多方面的。早期的台湾当局实施的是粮食采购政策,因此导致了财政负担。美国的粮食贸易商通过美国政府向台湾施压,要求台湾限制稻米出口。这两个因素共同迫使了台湾放弃之前的政策。在结构调整时期,台湾遵从美国的要求,放弃了粮食自给自足的政策,开放市场并开放农业贸易。在这种情况下,台湾当局开始减少本土稻米的生产,并提供20%的补贴来使农地休耕。

布朗关于韩国的论述也忽略了该国的农业自冷战开始就已经嵌入了“以美国和跨国企业为中心的粮食体制”的事实。美国在1950年代初期为韩国提供粮食援助,韩国的谷物价格被压得极低,迫使农民从农业生产中退出。越来越多的人涌往城市,甚至有人烧毁自己的收成,韩国农业的根基也因此被粗暴地破坏了。到了2011年,国际上的四大粮商——Cargill、ADM、Bunge和Louis Dreyfus已经占了韩国粮食进口的57%。

然而布朗这个“现代化宿命”的预测在中国也有呼应。和布朗一样,中国经济学者茅于轼也以韩国和日本作为中国的样板,不过是作为正面典型,因为两者的自由化程度更高。茅公开质问,既然韩国和日本的粮食自给率分别在40%和60%的情况下,运转依然良好,中国为什么不能同样整合进世界经济体系中,从全球市场进口更多粮食?由于茅把经济整合看作是宿命,因此他反对国家干预和自给自足的政策。布朗和茅的区别在于,茅热烈呼吁这种宿命的到来,而布朗则对其可能引发的全球后果感到悲观。茅在中国被视为是极端新自由主义者,其著名论断是:一切建立在双方公平和自愿前提下的贸易都是有益的,进口粮食就等于进口土地和水资源,这两者在中国都极度匮乏。因此,茅与布朗的论述相同,但对结果的看法相反。

知名学者黄宗智及其合作者高原进一步阐述了粮食进口、尤其是大豆进口的好处。黄与高支持恰亚诺夫对农业的看法,从而两人并不拘囿于现代化的理论。因此,他们关于大豆进口的主张对许多中国人可能都具有说服力。然而,黄与高把大豆进口的经济逻辑看作是不可避免而理性的,也因此掉入了现代化逻辑的陷阱。在黄与高看来,中国的大豆进口符合黄宗智提出的中国的隐性农业革命理论。所谓的隐性革命,黄指的是大部分中国农户正从低产值、土地密集型的粮食和大豆等“旧农业”生产,转向高产值的温室蔬果和畜牧业为主体的“新农业”,后者是资金、劳动双密集型的生产。黄与高的看法是,由于大豆是最土地密集而又最不高产、且产值最低的农作物之一,所以农民放弃大豆种植,实际上是受到新农业经济优势的吸引。

在黄与高看来,美国大豆之所以能够在竞争中打败中国大豆,也是经济逻辑在发挥作用,因为美国采用了节省劳力和生产成本的新技术,即草甘膦除草剂和抗草甘膦的转基因大豆的组合(由孟山都生产,分别称为“农达”和抗“农达”的转基因种子)。因此,他们认为,中国农户放弃大豆而转向新农业,不但是理性选择,并且国家进口大豆也有好处,因为大豆种植是土地密集型的,进口大豆可以使中国为新农业发展节省出土地。他们提出,假如中国在2009年所进口的大豆全部由自己种植,可能会占用15%–20%用于其他粮食作物和高价值农产品的土地。他们认为那些担心大豆贸易会被跨国企业主导的人忘记了中国的国家政权“是当今世界上极少数有可能与跨国资本抗衡,在全球资本面前有可能争得另一种发展道路的权力机构之一”。如下文将显示的,这种对中国国家特征的描述已经受到其他批判性论述的挑战。

黄与高关于经济逻辑和国家角色的论述有以下几个问题。首先,他们关于新农业的经济优势导致大豆种植面积萎缩的论点在抽象层面上能说得通,但全国统计数据并不支持这种观点。在下表中,我们更新了黄与高在文章中所提供的有关新旧农业播种面积的国家数据。表1显示,新农业(以蔬菜为例)发展最迅速的时期——占全国农作物播种面积的比例从6.3%上升到11.4%——出现在1995到2005年,但大豆的播种面积在同一时期也经历了从5.4%到6.2%的小幅度增长。因此,认为新农业和大豆作为旧农业此消彼长的假设并不成立。

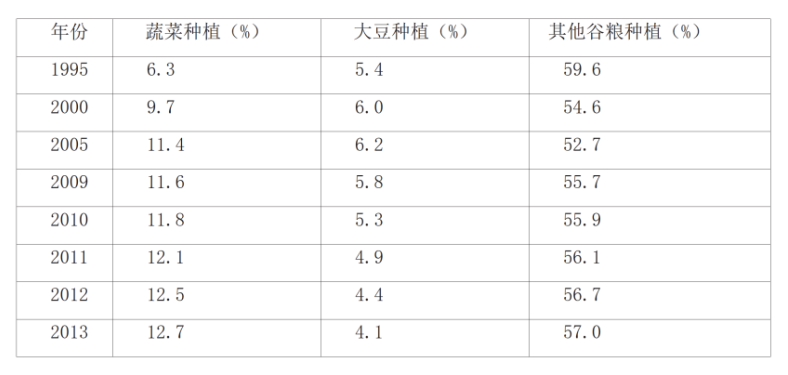

表1:中国新旧农业播种面积占全国播种面积的百分比丨资料来源:不同农作物百分比的数据来自《中国农村统计年鉴1996–2014》和《中国统计年鉴2001–2014》(国家统计局1996–2014:表6–3,表7–3;2010–2014:表7–3)。

其次,2008年以后大豆种植面积的萎缩并没有带来黑龙江省——中国大豆的主产区——“新农业”的发展。在该省,大豆主要被同样是“旧农业”的玉米——有时是水稻——所取代(图2)。更重要的,大豆被玉米和水稻所取代不能归因为简单的市场经济逻辑,因为大豆、玉米和稻米的价格是中国政府调控的。

图2:黑龙江省大豆和玉米的播种面积(2000-2012)丨资料来源:黑龙江省的玉米和大豆播种面积的数据取自《中国统计年鉴》(国家统计局 2001–2014:表12–14,13–15,12–13,13–13,12–8)。

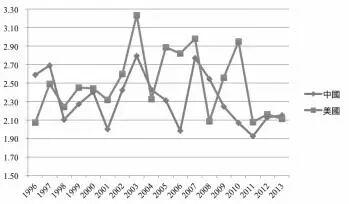

中国大豆产业协会指出,大豆和玉米之间价格的差异是促使农户从大豆转向玉米的重要原因[3]。当大豆与玉米价格的比率在2007年高达2.77之后,2008年春季黑龙江的大豆播种面积达到了前所未有的数量。当这一比率在2009年跌到2.25并在此后进一步下降时,黑龙江的大豆种植面积也出现了持续的下降,玉米则呈上升状态。事实上,中国的大豆/玉米价格比经常低于美国(图3)。政府对玉米和大豆所制定的不同价格,导致大豆种植者的收入偏低,从而促使豆农转向玉米种植[4]。

图3:中国和美国大豆与玉米的价格比率(1996-2013)丨资料来源:中国玉米价格数据来自中国国家发展与改革委员会之《全国农产品成本收益资料汇编》(2008:表1–8–1;2014:表1–8–1),中国大豆价格数据来自中国国家发展与改革委员会之《全国农产品成本收益资料汇编》(2008:表1–9–1;2014:表1–9–1)。美国的大豆和玉米价格来自美国农业部(United States Department of Agriculture 2006, 2013)的官方网站。

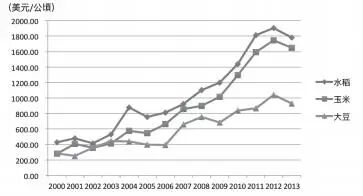

在中国,种植水稻、玉米和大豆的收入数据比较(图4)显示,自2009年以来,种植水稻和玉米的收入增长快于大豆种植。这个不断扩大的差异迫使农民退出大豆种植。农户转向连年种植玉米,带来了一系列的生态后果,如:破坏了当地原本的大豆/玉米轮作的传统,对土地肥力造成压力与损害。然而,并非所有的农民都转向玉米。在黑龙江,农户习惯了种植大豆并依赖大豆秸秆作为冬天的燃料。改种玉米虽然可能带来更高的收入,却也导致家庭开支增加。我们从田野研究中发现较贫穷的农民倾向于保持种植大豆,既因为他们无法承担改种作物的成本,也因为没有能力购买燃料而需要干豆茎作为冬天的燃料。

图4:中国三种农作物的收入比较丨资料来源:中国国家发展与改革委员会之《全国农产品成本收益资料汇编》(2008:表1–2–1,1–8–1,1–9–1;2014:表1–2–1,1–8–1,1–9–1;2014:表1–8–1)。

因此,问题在于中国政府为什么使水稻和玉米的价格增长比大豆快。中国大豆产业协会的一名负责人表示,国家已经选择了“弃豆保粮”。的确,1996年,中国加入世贸组织以前,中国政府暂时把大豆进口配额的关税从114%削减至3%。中国在2001年加入世贸组织时同意取消复式税制(multiple–schedule tariffs),对大豆采取3%的单一关税率(single–schedule tariff)。我们还应该补充的是,虽然中国政府或多或少能够管控玉米和水稻的价格,却已经失去了调控大豆价格的能力——即便政府尝试去控制——因为大豆已经是最自由化的农作物。

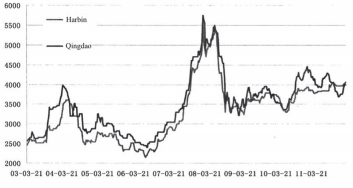

一位大豆产业的业内人注意到了大豆的自由化并在访谈中告诉我们:大豆的国内市场已经是国际市场的一部份[5]。的确,图5显示了中国本土大豆在2003到2011年间的价格并非独立于进口大豆的价格,而是与进口大豆的价格走势高度一致。

图5:本土(哈尔滨)大豆与进口(青岛港)大豆的价格比较(2003-2011)资料来源:《大豆产业监测预警报告》(中国大豆产业协会 2014:56)。

有鉴于进口大豆处在绝对主导的地位,中国政府对本土大豆的价格管制所能发挥的作用有限。随着社会对中国大豆产业被外国企业收购的担忧呼声,中国政府采取了一些措施来保护包括黑龙江在内的东北省份的传统大豆。一个关键的措施就是大豆临储收购政策(2008–2014)。当政府于2008年10月20日宣布第一个收购计划时,市场价格仅仅被推高了大约两周,紧接着就回降了。当政府于12月宣布第二个收购计划时,这个已经被进口大豆所主导的市场几乎没有受到任何影响。中国的大豆播种面积自2009年以来持续下跌,不再有任何波动(如图1及图2所示)。

简而言之,我们不能以“隐性农业革命”来解释黑龙江大豆生产的下跌,因为当地农民并没有转向“新农业”。把农民从大豆推向玉米的不是纯粹的经济逻辑,而是大豆和玉米之间价格的差异。真正起到影响的,是中国政府直到最近还可以相对有效地管制玉米和水稻的价格,却无法真正干预大豆的价格,因为中国国内的大豆价格已经受制于进口转基因大豆的国际市场价格。

如果中国本土大豆的价格要摆脱进口转基因大豆的影响,获得一定的自主权,就必须让本土大豆和进口大豆以某种形式脱钩。黑龙江黑河大豆协会的组织者刘民认为,应该区别对待本土大豆和进口大豆:“欧洲人和日本人能认可我们非转基因大豆的不同,并且愿意付更高的价格来购买,为什么我们在中国不能把本土大豆和进口的转基因大豆区别对待呢?”[6]。虽然中国的法律规定所有的转基因食品都必须标识,在实际层面却没有严格执行。现有的标识往往不够醒目,使消费者难以看到,更不用说那些以非法方式混在非转基因食品里的转基因大豆,通常就不标识。政府对转基因标识执法不力,使本土非转基因大豆和进口的转基因大豆之间脱钩更为困难。

近来,农业部的介入让脱钩变得更加困难。在2014年,农业部下令中国中央电视台审查并撤销那些称非转基因食品更健康、更安全的“误导性”广告。为了抚平民众对转基因食品的担忧与不满,一份官方发言呼吁采取“理性步骤”,并告知公众“目前上市的所有转基因食品都是安全的”。农业部的这些努力显示了超经济力量的作用。农业部试图在话语上建立转基因食品和非转基因食品的使用价值相同,尽管本土生产者和消费者并不认同。要了解转基因大豆的大量进口,我们就必须让这些力量现形。其实,基于生产成本的比较而为进口转基因大豆辩护,已经假设了这两种不同大豆的使用价值是相等的。

我们并非否认中国的大豆进口背后存在着经济逻辑。例如中国大豆产业协会的副会长刘登高就承认进口的转基因大豆含油量(大约18.5%)比中国本土大豆的含油量(大约16.5%)稍高,使得转基因大豆对豆油压榨企业具有吸引力。然而,无论是以“出油率”还是以“生产成本”论英雄,这样的经济简化论——忽视其他的不同,只让一个特质成为突出的、唯一具有“价值”的东西所仰仗的是把转基因大豆和非转基因大豆对等起来的超经济力量。因此,经济逻辑不能只被当作一个纯粹而单一的影响因素,因为它总是存在于政治选择之中。

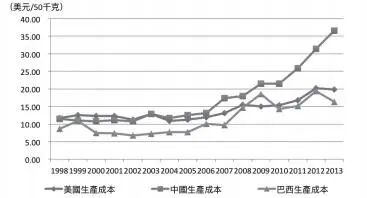

黄宗智和高原认为,使用草甘膦除草剂使美国大豆变得成本低廉因而更具竞争力,并以此经济逻辑来解释转基因大豆的大量进口,使之合理化。我们对美国、巴西和中国大豆生产成本之间的比较确实显示,以每50公斤大豆的生产成本来看,巴西大豆的成本最低,中国的成本最高。直到2003年,中国大豆的生产成本都和美国大致相同。中国大豆的生产成本在2006年开始提高,并在2009年之后以远高出美国和巴西的速度增加(图6)。这表明,理解生产成本差异的关键不在于美国或巴西,而在于中国的大豆种植究竟出了什么状况。由于美国自1990年代开始种植转基因大豆起,就采用了草甘膦除草剂,这个常量因素并不能解释中美两国大豆生产成本自2009年以来出现的差异。

图6:美国、巴西和中国大豆生产成本比较丨数据来源:美国的数据来自USDA美国农业部官方网站。中国的数据来自中国国家发展与改革委员会之《全国农产品成本收益资料汇编》(2005:表1–9–1;2008:表1–9–1;2014:表1–9–1)。巴西的数据来自巴西国家供应公司(National Supply Company of Brazil, CONAB)之农业贸易信息部门(Agribusiness Information Department, SUINF)(CONAB/SUINF 2015)。

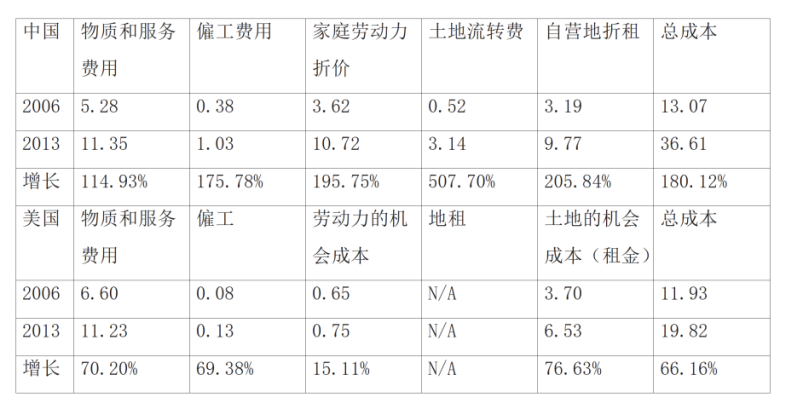

从2006年到2013年,比较美国和中国的大豆生产成本发现,两国的各项生产成本都增加,但中国的增加幅度比美国更大(表2)。2006~2013年,中美两国大豆生产成本中,物质和服务费用的比例都是最高的,中国大约为40%,美国大约是55%–60%。从2006年到2013年,中国的该项成本增加了115%,而美国只增加了70%。劳力和土地的机会成本——中国大豆生产成本中次高的两项成本——各占总成本的大约23%–30%,在这几年中增幅分别达到196%和206%。在中国大豆的所有成本中,土地租金的增长最为显著[7]。

表2:中国和美国大豆生产成本丨资料来源:中国国家发展与改革委员会之《全国农产品成本收益资料汇编》(2008:1–9–1; 2014:1–9–1)。USDA(美国农业部)网站。

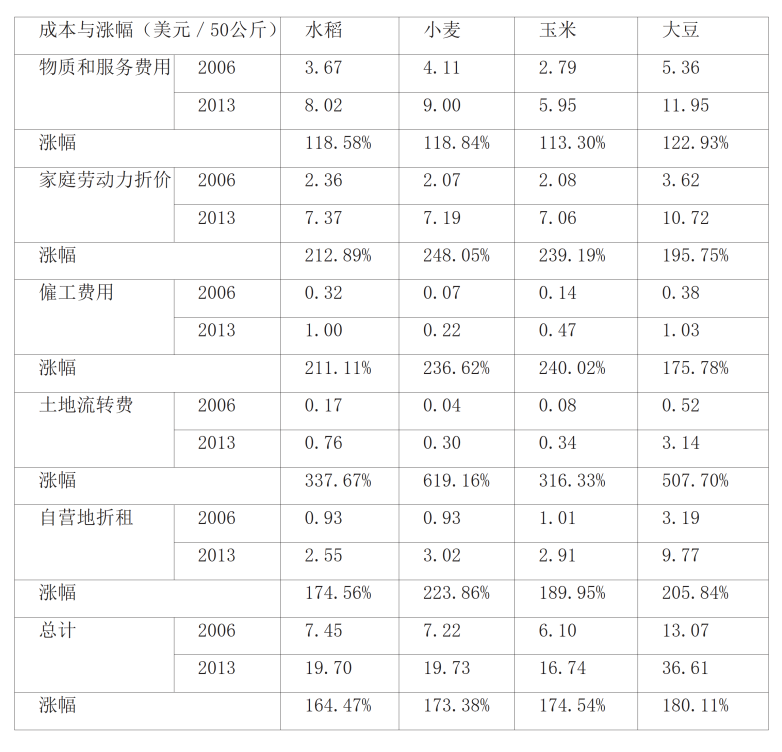

在中国,大豆并非是唯一生产成本飙升的农作物。如表3所示,从2006到2013年,三大主粮——水稻、小麦和玉米——的各项生产成本也都增加了,包括物质和服务费用、家庭劳动力折价、雇工费用、土地流转费和自营地折租。从各项成本的对比来看,大豆生产的物质和服务费用的涨幅最大。大豆的总生产成本涨幅高达180%,是为最高,三大主粮各自的总生产成本涨幅也紧随其后。

表3:中国水稻、小麦、玉米和大豆的成本比较丨资料来源:中国国家发展与改革委员会之《全国农产品成本收益资料汇编》(2008:1–2–1,1–7–1,1–8–1,1–9–1;2014:1–2–1,1–7–1,1–8–1,1–9–1)。

但大豆的播种面积却经历了最急剧的下滑。这把我们带回到本文之前的分析,即大豆的自由化已经破坏了政府对它进行干预的能力。我们目前所检视的论述都是把中国大量进口大豆看做现代化逻辑下不可避免的结果。下文将揭示,这些把大豆进口视为不可避免又非政治的论述,受到了中国的批判者和社会运动人士的挑战。

三、争论与运动

如果说那些现代化逻辑的支持者们把中国大豆进口视为宿命或中国的福音,批评者则提出了大豆进口的多重风险和危险。这些批评者不把经济逻辑看作是独立的,而把它与更大的议题相结合,其利益攸关早已超越经济逻辑。这些批评者和活跃人士主要是学者、作家、记者、活跃公民和一些军事评论人。

在农业部2009年11月给两种转基因大米和一种转基因玉米颁发了安全证书后,这批人开始出现。农业部的这项举措震惊了中国社会。大约在2004年,绿色和平就开始调查转基因大豆的进口对中国的影响,然而其努力并未引起公众的过多关注,很大程度上是因为当时的民众对转基因食品还知之甚少。但是,绿色和平的早期努力为此后的社会动员奠定了基础。2009年颁发的转基因作物安全证书是中国第一次批准转基因作物,且涉及大米,即最主要的主粮。

随这些社会运动而来的是对国家安全、企业权力的影响范围、科学与商业利益的关系、话语权、政府机关与企业之间的共谋等问题的争论。这些对主流论述的挑战可以被归入涉及不同而又重叠的反向叙事(counter–narratives)。尽管这些论述有着各自的焦点,集结起来却成为一个统一战线,人们并不是有意为之,而是这些焦点因为社会的逻辑而互相连结起来。

一些批评者引用中国政府在白皮书中针对粮食安全的立场来批评中国大量进口大豆,他们关注的是那些总部设在美国的跨国农业企业如何损害了中国的粮食安全。尽管巴西和阿根廷也是主要的大豆出口国,中国的批评者还是把南美洲的生产者理解为和中国一样,在全球大豆体系中同样处在边缘地位。这些批评者的担忧和所提出的挑战偶尔也能见诸官方媒体。

另一些批评者则往风口浪尖上走去:讨论转基因安全问题和消费者的选择权。还有一部分批评者从更大的层面展开批判:对资本驱动的农业发展模式、市场的角色甚至国家政权的性质方面进行批判。这或许是自改革开放以来,中国第一次出现一项催生了如此广泛辩论的议题。这些运动在不同场域发生,包括互联网、电视、纸媒、会议厅、大学校园、以及公园和街头。在这个背景下,大豆进口不再只是一个孤立的个案,而成为了一种警告:中国一旦失去控制本身粮食安全的能力,将导致怎样的后果。批评者已经敲响了警钟,警告中国的玉米也可能遭遇同样的不幸。

为了回应大豆进口,批评者采用了国家提出的粮食安全概念,但如下文所示,人们对粮食安全的讨论已经超越了政府提出的这个概念本身。中国政府和公众对“粮食安全”的理解源自于冷战时期所经历的经济封锁,在当时的脉络下,人们把粮食安全问题理解为粮食生产和产量问题。中国政府1996年针对粮食安全所发表的白皮书——或许是对莱斯特·布朗《谁来养活中国》的回应——评估了中国的粮食自给自足的能力,将之理解为满足国内需求的生产能力。这样一种对粮食安全的理解有别于通常的框架。联合国粮农组织对食物安全的定义关注的是获取食物的渠道畅通,食物供给可以通过“生产、储备以及净进口”来实现。……

四、结 论

在《谁来养活中国》一书中,莱斯特·布朗把现代化逻辑视为是中国无法回避的宿命,并警告世人它将造成的后果。如本文所示,现代化的逻辑在中国并没有被广泛接受,反而越来越受到质疑和挑战。中国大豆危机的个案和争论也说明了备受质疑的不仅仅是关于大豆生产和进口的本国政治,更是在“南美种大豆,美国卖大豆,中国买大豆”这种全球粮食体系下的劳动分工问题。中国是否会走向布朗预言的现代化宿命,中国的粮食生产与消费又将如何影响现行的全球粮食体系,都是需要进一步考察和争论的议题。

中国民众并没有把大量进口大豆视为理所当然。与大量进口同时发生的是中国的大豆种植经历了史无前例的萎缩。虽然有人认为这是必须的,或中国从中受益了,但它却激起了一股强烈的危机感,也催生了激烈的争论和社会运动。对大豆危机和转基因大豆大量进口的关注,迫使许多人重新检讨全球化的动力、现代化的逻辑、国家的角色、科学与知识生产的政治、以及资本对我们日常生活的影响。中国的大豆危机同时也成为中国的食物主权理念兴起的背景,一些人开始以食物主权作为替代性的理念,将它与生态社会主义理念相勾连。

关于南美,尤其是阿根廷的生态和公共健康被损害的信息和图片在中国的批判性传播,使人们得以了解到,大量的大豆进口对中国和南美洲的民众而言是门“双输”的生意,尤其是阿根廷。阿根廷之所以突出是因为当地对大豆生产的批判和反对最主要集中在农药对人体健康的毒害;而在巴西,对大豆生产的关注主要集中在土地集中和森林砍伐上。有关阿根廷因种植转基因大豆而引发灾难的信息在中国的互联网上广为流传,而阿根廷的经验被看做发展中国家或全球人类所共同面对的灾难[8]。在对主导大豆贸易和转基因科技的跨国集团权力进行批判反抗的过程中,中国的批评者们借鉴并参与到生产和传播新知识的联盟中。

注释:

[1] Kauffman(2014)给布朗的专书与文章如何在美国造成媒体效应、以及如何被中国所理解提供了一个背景。《谁来养活中国?》原以同名文章(Brown1994)发表于1994年,专书在1995年出版时,中国还是个大豆出口国,但中国的大豆进口在近年已经成了这种论述的一部分。

[2] 在2000年之前,中国的加工企业掌握着国内90%的豆油加工能力。到了2010年,中国的国企仅占有30%的豆油加工产业,中国民营企业占有32%,而外国企业占有37%。

[3] 大豆/玉米价格的差异和两种作物播种面积消长之间强而明显的关联到2009年才出现。

[4] 美国则相反:大豆比玉米享有更多来自政府的补贴,所以大豆种植面积大幅扩张。

[5] 由于公众对转基因大豆的批判意识普遍提升,中国的市场也开始把本土大豆和进口大豆区分为「食品豆」和「饲料豆」。然而,当消费者愿意以更高的价格购买国内大豆时,从中受益的是大豆商家而非种植大豆的豆农。

[6] 此为刘民于《食物主权与中国本土大豆产业保护》研讨会上的发言,2014年10月11–12日,北京。

[7] 由于中国的农地不是商品,凡想扩大生产的农业生产者就必须向拥有土地使用权的人租地,这种方式被称作「土地流转」。关于中国的农地制度,可参考叶敬忠(Ye 2015)。我们根据现有的统计,计算出了黑龙江的农地流转率大约是37%。黑龙江在2014年的农地流转面积是6,500万亩,黑龙江的农地总面积是17,745万亩。土地流转率是6,500万亩/17,745万亩=37%。自耕农地的实际比率有可能低于63%,因为村庄内部的一些小面积的土地流转并不一定被统计进去。见黑龙江省统计局(2013:表12–28);国家统计局(2013:表13–3);振兴东北(2014)。

[8] 例如有篇匿名文章〈阿根廷欲哭无泪:第一个被转基因毁坏的国家〉( 2012 年 3 月23 日)广为流传。其他的文章也获得大量传阅,例如美联社的调查报告〈阿根廷人把出 生缺陷,癌症归咎于用于生物科技作物的农化产品〉(Warren and Pisarenko 22 October2013)。

参考书目:

中文书目

1.人民网。2013。〈转基因食用油安全性再遭质疑:农业部幼儿园禁用〉。<http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/20131203/015717506176.shtml/>(上网日期:2013年12月3日)。

2.中国大豆产业协会。2014。《大豆产业监测预警报告》(内部文件)。

3.中国广播网。2014。〈多名律师起诉转基因食用油标识不清,已有9件立案〉。<http://china.cnr.cn/ygxw/201409/t20140920_516472443.shtml/>(上网日期:2014年9月20日)。

4.中国国际电台。2014。〈关注粮食安全系列报导之一〉。<http://gb.cri.cn/42071/2014/03/19/6871s4470171.htm/>(上网日期:2014年3月19日)。

5.中国国家发展与改革委员会。2005,2008及2014。《全国农产品成本收益资料汇编》。北京:北京统计出版社。中国国务院新闻办公室。1996。〈中国的粮食问题〉。<http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/1996/Document/307978/307978.htm>(上网日期:1999年12月31日)。

6.中国食物主权网络。《人民食物主权宣言》。<http://www.shiwuzq.com/food/website/declaration/declaration.html>(上网日期:2012年3月23日)。

7.互动百科网站。〈黄金大米〉。<http://www.baike.com/wiki/%E9%BB%84%E9%87%91%E5%A4%A7%E7%B1%B3>(上网日期:2015年9月25日)。

8.文佳筠。2009。〈高福利,低消费:通向生态文明之路〉。《绿叶》3。<http://www.snzg.cn/article/2011/0216/article_22165.html>(上网日期:2010年3月1日)。

9.王克晶、李福山。2000。〈我国野生大豆(G.soja)种植资源及其种子创新利用〉。《中国农业科技导报》2(6):69–72。

10.王绍光。2013。〈大豆的故事:资本如何危及人类安全〉。《开放时代》3:87–108。田松。2014。〈警惕科学家〉。《读书》4:105–114。尹帅军。2013。〈决定命运的一年〉。<http://www.haijiangzx.com/2013/attention_0925/130175.html/>(上网日期:2013年9月25日)。

11.付顺东、张襄誉。2002。〈农民的话语权:应对加入世贸的冲击〉。《社会》7:29–32。老江湖看世界。2012。〈美国赞助茅于轼的目的得逞:中国粮食价格得看美国佬脸色〉。<http://blog.ifeng.com/article/19310673.html/>(上网日期:2012年8月11日)。

12.牧川。2013。〈11次激烈交锋:生物安全国际论坛上的转基因〉。<http://www.hswh.org.cn/wzzx/llyd/zz/2013–05–01/1477.html/>(上网日期:2013年5月1日)。

13.《京华时报》。2013。〈农业部称转基因食品与传统食品一样安全〉。<http://politics.people.com.cn/n/2013/0902/c1001–22769100.html/>(上网日期:2013年9月2日)。

14.肖俊彦。2004。〈「粮食安全」还是「食物安全」:简评中国食物安全问题〉。《调查研究报告》1:23。

15.茅于轼。2008。〈改革开放30年访谈(茅于轼访谈录)〉。<http://business.sohu.com/20081030/n260342560_6.shtml/>(上网日期:2008年10月30日)。

16.《南方日报》。(2014年3月3日)。〈崔永元:希望明确转基因成分的标识〉。<http://news.xinhuanet.com/fortune/2014–03/03/c_126212022.htm/>(上网日期:2014年3月3日)。

17.《南方都市报》。(2010年2月2日)。〈国家补贴支持难敌进口豆压境,东北国产豆加工再现停工潮〉。<http://gcontent.oeeee.com/1/41/1415db70fe9ddb11/Blog/528/3e2df4.html/>(上网日期:2010年2月2日)。

18.《南方周末》。(2013年7月26日)。〈千人试吃转基因大米:一场严肃的科普活动?〉。<http://www.infzm.com/content/92818>(上网日期:2013年7月26日)。

19.直言了。2012。〈依法弹劾李家洋的任命〉。<http://zhiyanle.blog.hexun.com.tw/72380393_d.html/>(上网日期:2013年1月1日)。

20.周立。2014。〈农企和小农的竞争:再谈大豆危机〉。《经济导刊》12。<http://www.shiwuzq.com/food/rights/producer/2015/0126/1277.html>(上网日期:2015年1月1日)。

21.〈阿根廷欲哭无泪:第一个被转基因毁坏的国家〉。(2012年3月23日)。<http://bbs.tianya.cn/post–worldlook–451980–1.shtml>(上网日期:2012年4月23日)。

22.振兴东北。2014。〈黑龙江:多举措推进土地流转规模经营促粮增产〉。<http://www.chinaneast.gov.cn/2014–11/03/c_133761666_2.htm/>(上网日期:2014年11月03日)。

23.崔永元。2013。《小崔考察转基因》[影片]。<http://www.youtube.com/watch?v=IbrfJ0pTEHk>(上网日期:2014年3月23日)。

24.《凤凰网》。(2014年1月13日)。〈方舟子、崔永元大战转基因:科学去哪儿了?<http://news.ifeng.com/opinion/wangping/zhuanjiyin/>(上网日期:2015年1年18日)。

25.国家统计局。1996–2014。《中国农村统计年鉴1996–2014》。北京:中国统计出版社。2007–2015。《国民经济和社会发展统计公报》。国家统计局网站<http://www.stats.gov.cn/>(上网日期:2012年7月4日)。─。2001–2014。《中国统计年鉴2001–2014》。北京:中国统计出版社。

26.郭燕春。(2012年7月2日)。〈国产大豆产业链处在崩溃的边缘〉。《中国商报》。<http://www.caas.cn/nykjxx/fxyc/64560.shtml/>(上网日期:2012年7月4日)。

27.农业部。2009。〈大豆产业发展机制创新试点工作方案〉。《中国大豆产业发展机制创新高层论坛》,2009年9月1日,中国大豆产业协会主办,北京。

28.章胜永、李崇光。2005。〈中国大豆的比较优势及中美大豆成本效益的经济学分析〉。《中国农村发现》1:18–26。张小山。2012。〈中国的粮食问题及其对策〉。<http://www.globalview.cn/ReadNews.asp?NewsID=30425.>(上网日期:2014年1年13日)。

29.张慧鹏。2014。〈如何保护中国大豆(会议发言)〉。《食物主权与中国本土大豆产业保护会议》,10月11–12日,北京。

30.陈航英。2014。〈大豆的溃败敲响了保卫中国食物主权的警钟〉。《澎湃》。<http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1272721>(上网日期:2015年5月1日)。

31.黄宗智。2010。《中国的隐性农业革命》。北京:法律出版社。

32.黄宗智、高原。2014。〈大豆生产和进口的经济逻辑〉。《开放时代》1:176–188.

33.彭光谦。(2013年8月21日)。〈八问主粮转基因化〉。《环球时报》。<http://opinion.huanqiu.com/opinion_china/2013–08/4266709.html/>(上网日期:2013年8月21日)。

34.黑龙江省统计局。2013。《黑龙江统计年鉴》,国家统计局调查总队编。北京:中国统计出版社。

35.《新京报》。(2015年8月29日)。〈农业部:上市转基因食品都安全〉。<http://epaper.bjnews.com.cn/html/2015–08/29/content_595937.htm/>(上网日期:2015年8月29日)。

36.绿色和平。2009。〈谁是中国转基因水稻的真正主人〉。<http://www.greenpeace.org/china/zh/publications/reports/food–agriculture/2009/3045095/>(上网日期:2009年2月25日)。

37.温铁军。2013。〈尊重历史与科学证伪生态农场纪实前言〉。北京:中国科学技术出版社。<http://blog.sciencenet.cn/blog–475–698624.html>(上网日期:2014年1月1日)。

38.─。2014。〈浪费性消费很普遍,粮食安全难追责〉。<http://www.caogen.com/blog/infor_detail/57677.html/>(上网日期:2014年2月26日)。

39.管克江、陶短房、魏莱。2010。〈跨国粮商左右全球粮价〉。<http://www.globalview.cn/ReadNews.asp?NewsID=21083/>(上网日期:2010年4月26日)。

40.《关于暂缓推广转基因主粮的呼吁书》。(2010年3月10日)。<http://shc2000.sjtu.edu.cn/20110220/zanhuan.htm>(上网日期:2012年3月23日)。

41.榔头榔头。2015。〈为什么会出现卖什么什么便宜,买什么什么贵的怪现象?〉<http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?boardid=3&id=10875669/>(上网日期:2015年5月5日)。

42.臧云鹏。2013。《中国农业真相》。北京:北京大学出版社。

43.赵刚。2009。〈大豆产业的问题破解和体制机制创新〉。《2009年中国大豆产业发展机制创新高层论坛资料汇编》。北京:中国大豆产业协会。

44.蔡培慧。2010。〈油菜花田背后:农业结构与粮食安全〉。《新使者杂志》。<http://newmsgr.pct.org.tw/Magazine.aspx?strTID=1&strISID=120&strMAGID=M2010111802623>(上网日期:2014年1月15日)。

45.严海蓉、陈义媛。2013。〈从大豆危机看食物主权〉。《南风窗》19:36–40。

46.严海蓉、方平、张慧鹏。2014。〈大豆产业危机与保卫食物主权〉。《经济导刊》12:16–21。

47.顾秀林。2014。〈浅谈影响粮食安全和农业安全的几个根本问题〉。《中华参考》2:72–83<http://www.cefc–ngo.co/uploadfiles/file/201411141547348450.pdf>(上网日期:2015年1月15日)。2015。〈追问转基因风险〉。

48.《凤凰网》。<http://news.ifeng.com/exclusive/lecture/special/zhuanjiyin2015/guxiulin.shtml/>(上网日期:2015年1月18日)。

49. 观察者网。2013。〈崔永元方舟子就转基因食品问题微博五轮激战〉。<http://www.guancha.cn/Media/2013_09_10_171478.shtml/>(上网日期:2013年9月10日)。

50. 《转基因的前世今生》。<https://www.youtube.com/watch?v=dvg2ZMwoV8Q>(上网日期:2011年6月18日)。

西文书目:

BBC. 2015. Five ways China's economic crisis will affect Africa. Retrieved 6 August 2016.<http:// www.bbc.com/news/world-africa-34060934>.

Boyer, J. 2010. Food security, food sovereignty, and local challenges for transnational agrarian movements: The Honduras case. Journal of Peasant Studies, 37(2), 319-351.

Brown, L. R. 1994. Who will feed China? World Watch, 7(5), 10-19.org/plan_b_updates/2014/update121>.

Chayanov, A. V. 1986. The theory of peasant economy. Madison: University of Wisconsin Press.

CONAB/SUINF. 2015. Estimated cost of production for soybeans. National Supply Company of Brazil (CONAB), Agribusiness Information Department (SUINF).

FAO. 2008. An introduction to the basic concepts of food security. Retrieved 12 May 2009. <www.fao.org/docrep/013/al936e/al936e00.pdf>.

Friedmann, H. 2009. Feeding the empire. Socialist Register, 41, 125-142.GM Watch. 2014. Gold rice raper to be retracted amidst scandal. Retrieved 1 May 2015.<http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2014/15536-gm-golden-rice-paper- to-be-retracted-amid-ethics-scandal>.

Global Post. 2014. Good news: US export to China soar, setting a new record. Retrieved 1 May2015. <http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/china/140120/ good-news-us-exports-china-soar-setting-new-record>.

International Assessment of Agriculture Knowledge, Science and Technology for Development (IAAKSTD). 2009. Agriculture at a crossroads. Retrieved 1 May 2010. <http://www.unep. org/dewa/agassessment/reports/IAASTD/EN/Agriculture%20at%20a%20Crossroads_ Global%20Report%20(English).pdf>.

Kauffman, R. J. 2014. Who will feed China? Earth Policy. Retrieved 6 August 2016. <http:// www.earth-policy.org/blog/who_will_feed_china>.

Marglin, S. A. 1996. Farmers, seedsmen, and scientists: Systems of agriculture and systems ofknowledge. In Apffel-Marglin, Frédérique, and Stephen, A. Marglin (Ed.), Decolonizingknowledge: From development to dialogue (pp. 185-247). Oxford: Clarendon Press.

McMichael, P. 2009. A food regime genealogy. Journal of Peasant Studies, 36(1), 139-169.

United States Department of Agriculture. 2006, 2013. Retrieved 1 May 2015. <http://www.ers.usda.gov/data-products/oilcrops-yearbook.aspx>.

Wei, C. N., and Brock, D. E. (Eds.). 2013. Mr. science and chairman Mao’s cultural revolution:Science and technology in modern China. New York: Lexington Books.

Yan, H., and Chen, Y. 2013. Debating rural cooperative movements in China: The past and the present. Journal of Peasant Studies, 40(6), 955–981.

Ye, J. 2015. Land transfer and the pursuit of agricultural modernization in China. Journal of Agrarian Change, 15(3), 314–337.

Yoon, B. S., Song, W. K., and Lee, H. J. 2013. The struggle for food sovereignty in South Korea. Monthly Review, 65(1), 56. Retrieved 1 May 2014. <http://monthlyreview. org/2013/05/01/the–struggle–for–food–sovereignty–in–south–korea/>

Zhang, Q. F., and Donaldson, J. A. 2008. The rise of agrarian capitalism with Chinese characteristics: Agricultural modernization, agribusiness and collective land rights. China Journal, 60, 25–47.

文章来源:台湾社会研究季刊第104期,2016 年 9 月,149-182 页。转载时有删减,参考文献已省略,请参考原文。

原文标题:中国的大豆危机:「现代化」的逻辑及话语权抗争