谁决定了你一日三餐吃什么?

来源: 腾讯大家 发布时间:2018-06-13 阅读:3401 次

食物主权按:

想一想你每天的食物选择:当你三过麦当劳而不入的时候,抵挡住炸鸡香味诱惑的,或许是觉得“不健康”,或许是太多食品安全问题的曝光,再仔细想想,是否也有对于“速成鸡”的于心不忍、对于“转基因”原料发自内心的抵触呢?而当你支付高出菜场普通蔬菜三倍的价格购买有机食材时,引导你下单的,可能是更好的口感、更少的农药危害,再细细想来,是否也有出于生态保护的考量,甚至有一丝向着更为“道德正确”的生活方式靠近一步的心理安慰呢?

这正是麦克·波伦(Michael Pollan)所描述的“杂食者的两难”:在当今社会中,选择吃什么、不吃什么,不再只是出于口感、营养、健康的考虑,而常常包含着政治伦理,饮食方式渐渐成为一种道德选择,乃至一种信仰的抉择。让我们一起跟随本文作者,去了解工业化食物链条日益扩张而引发的越来越多的伦理困境,以及人们为了缓解由此产生的道德焦虑,又是如何在饮食选择中呈现出不同价值取向的。

作者简介:欧宁,腾讯·大家专栏作者,艺术家,策展人,《天南》文学双月刊主编。

当资本主义发展出消费主义来进一步刺激人类的欲望,加剧对自然的掠夺时,“环保”和“有机”之类的观念便成了崇拜(或者说是宗教)的替代物,反资本主义也成为平复自己道德焦虑的意识形态表达。

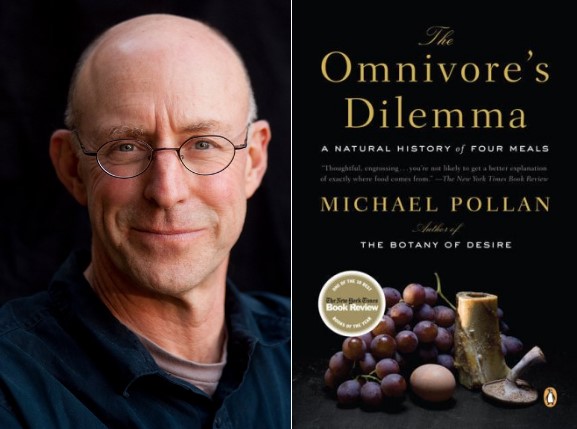

今天人们吃什么和不吃什么,早已不是填饱肚子的问题。自从人类发明农业,从大自然中夺得更多食物来喂养不断繁衍的人口,食物就已经被打上文化的烙印。人类关于食物的说辞可谓五花八门,其中有一部分经常提升到政治的高度:食物主权,土地正义,动物伦理,慢食运动……人类是有着高等智慧的杂食动物,对于食物的选择,不仅受到营养学和生物学的左右,还被自己发明的政治伦理所约束,这就是麦可·波伦(Michael Pollan)所说的“杂食者的两难”(The Omnivore’s Dilemma)。

《杂食者的两难》一书出版于2006年。尽管书名有点晦涩难懂,但以一个消费者(或者说食用者)的个人亲历角度所进行的抽丝剥茧式的写作,使此书不仅妙趣横生,并且深具说服力。波伦横跨美国不同地区,像一个侦探一样展开实地调查,追踪了三种不同的食物链的来龙去脉,其中一条的终点便是麦当劳这种快餐连锁店。麦当劳食物链的起点在哪里?波伦去了美国最主要的玉米产区爱荷华州的一个农场,采访了一个名叫乔治·奈勒(George Naylor)的农夫,但他所写的故事却从玉米这个物种的起源开始。

玉米:政治化的食物链基底

玉米起源于中美洲,在大航海时代被欧洲人发现——1493年,哥伦布首次在西班牙女王伊落贝拉的宫廷中描述这种在新大陆发现的植物。这种被殖民者鄙视为“印第安人的象征”的物种生命力非常顽强,它的光合作用非常有效率,可以比一般植物多产生一个碳原子(它是四碳植物,一般植物光合作用只产生三个碳原子),所以可以储存更多能量,在自然演化的过程中没有被欧洲人引入的牛、猪、苹果和小麦打败,反而成为殖民者的主食,并帮助资本主义进行原始积累——玉米可以用来直接交换非洲奴隶。不过波伦并没有像他的记者同行爱德华多·加莱亚诺(Eduardo Galeano)那样,陷入一种苦情的政治控诉,他很谨慎,不让他的玉米故事变成《拉丁美洲:被切开的血管》(Las Venas Abiertas de America Latina)那样的血泪史。

当你身处荒野,目睹美丽的山川河谷,常常以为自己避开了人世的纷扰,远离了政治,而这只是浪漫的想象而已。终南山是归隐地吗,地权和利益归属早已划定。“普天之下,莫非王土”,你以为遁入了江湖之远,但庙堂却近在眼前。政治无远弗届,它的一个要旨就是对自然资源的占有和分配,而食物是连接政治最紧密的一环。食物安全不仅事关人体健康,还是个政治概念,耕地面积是否足够,粮食囤存是否充分,都影响国家安全,因为饥饿会导致社会动荡。在地理大发现的时代,殖民者用武力开疆拓土。但在今日自然资源日趋紧缺的时代,连碳排放这种自然元素的运作也变成一种政治争夺,更不用说外太空空间了,如果无法政治解决,诉之战争也是有可能的。所以读到玉米的政治化时,实不足为奇。

由于玉米容易生长,并且饱含能量,用途广泛,在利益最大化的原则下,美国开始进行大规模单一种植,并想方设法增加单位面积的产量。玉米演化的另一个历史时刻是美国的育种者研究出转基因玉米种子,它们可以密集种植,并且生长整齐,方便机械收割,因而产量和效率均大大提高。另一种增加产量的方法,是通过增加土地的含氮量来促进玉米生长。波伦披露,二战结束后,美国政府发现还有很多用来制造炸药的硝酸铵的剩余,正好是植物所需的氮源,于是许多军工企业开始转而生产化肥。因此环保主义者凡达娜·西瓦(Vandana Shiva)说“我们仍在吃着二战的厨余”。在转基因和化肥技术的助推以及美国政府的扶持下,玉米种植挣脱了自然界靠吸收阳光的热量转化成人类食物的缓慢过程,走上了仰赖化石燃料(Fossil Fuels)的快速工业化道路。

西瓦以一本批评孟山都(Monsanto)公司的书《偷来的收获》(Stolen Harvest)而著名。孟山都原是美国一个化工公司,曾为越战制造化学武器“橙剂”,在一百多年的发展中,通过不断并购,转型为一家以垄断基因专利(DNA Property)和出售种子为主要营利模式的跨国农业生物技术公司。2013年,在52个国家爆发了反对孟山都及其转基因生物的游行集会。批评者指孟山都公司利用美国政府的关系,争取对自己有利的法规,靠牺牲消费者的安全来牟利,它收购的一家公司的执行官曾是福特和老布什执政期间的前国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德(Donald Rumsfeld)。在中国,郎咸平曾指孟山都盗用中国东北大豆种子进行转基因实验,并和华尔街及美国政府合作发动金融战,在广西大规模推广转基因玉米,以击溃中国的农业生产系统并操控中国的食品和粮油价格。中国的民族主义者甚至惊呼,“食物已变成美国消灭中国的武器”。

波伦的书并没这么惊耸,孟山都只出现过一次,就是农夫奈勒抱怨一年辛劳下来只是为孟山都赚钱。此书也几乎没涉及中国,唯一有关的一段话仅提到1972年尼克松访华,中美建交,中国从美国采购了13座化肥厂,帮助粮食增产以度过饥荒难关。但他仔细梳理了美国政府的农业政策,指出了从工业化玉米种植到麦当劳快餐这条食物链的幕后推手。

麦可·波伦

1933年,在持续的经济大萧条下,美国的玉米价格跌到零,但生产仍要继续。为了避免“谷贱伤农”,随后推出的“罗斯福新政”采用了“常平仓”的策略:政府按种植成本收购玉米,农民可以自己决定卖给政府或市场,如果市场价低于收购价,农民可以玉米为抵押品向政府申请贷款,然后等价格回升时再放入市场出售,出售所得足以还清贷款;如果市场价持续低迷,农民也可选择以玉米抵偿贷款。这个时候工业化种植还未盛行,美国农民的数量还足以构成一股影响选票的政治力量,所以政府愿意以此来“照拂”农民;但到了工业化种植盛行的时候,美国只需少量人种地就可养活全国,于是农场人口减少,农村社区开始崩解,农民的政治地位也开始下降,信奉自由市场的华尔街开始不爽政府对农民的补贴。

但1972年,连年歉收的苏联向美国购买了三千万公吨的谷物,导致美国农产品存量变小,价格激升,连中产阶级都吃不起,主妇们纷纷走上街头抗议,于是美国政府在危机中下决心继续补贴农业,刺激生产,加大产量,以维持农产品的低廉价格。1973年颁布的农业法案废除了“常平仓”,直接把钱付给农民补偿差价。于是农民卯起劲来种玉米,产量越来越多,价格越来越便宜,与此同时食品加工业不断研究发明出这些过剩廉价玉米的新用途:用玉米制成的饲料可以在集中型动物饲养场(Concentrated Animal Feeding Operation,简称CAFO)中转化成麦当劳所需的牛肉、猪肉和鸡肉,比传统放牧周期短而成本低;人工合成的高果糖玉米糖浆可以取代蔗糖而成为可口可乐和百事可乐更廉价的原料。一条快餐食物链由此形成。

这条食物链的起点是杂交玉米,按照它使用化肥、农药、机械耕作的生产方式,波伦计算出,每生产25公斤的玉米便要消耗1.3公升的石油,也就是每公顷土地要消耗约470公升的石油。换一种说法,生产一单位热量的食物,需要消耗高于一单位热量的化石燃料。与之相比,非工业化的传统种植,投注一单位的能量却可以得到两单位能量的食物。波伦悲叹:

人类本来只靠太阳的能量维生,现在开始啜饮石油了。

在爱荷华州的玉米农场之后,他还走访了分解玉米粒的磨坊和食品加工公司的研究室,实地调查了堪萨斯州的CAFO,走完这条食物链回到终点,他和家人一起到麦当劳去点了一餐,并作了以下计算:他们这一餐按成分含量可推算成3公斤玉米,按热量消耗是4510大卡,种植和生产这些热量约需要5公升石油。

这并非意味着他们直接吃入了这么多石油。不过按照工业逻辑,如果人类可以直接喝石油,那可以省掉很多中间环节,将更符合效率计算。中国消费者目前只关注吃进身体里的食物是否过期是否有毒,并不太关心食物的生产方式是否“环保”或“政治正确”。中国的农业经营者很羡慕美国政府的农业补贴,郎咸平引用的数据是1998至2008年的十年间,美国的玉米补贴是290亿美元:

290亿美元可以造多少导弹?造多少航空母舰?

波伦的数据是每年50亿美元,更多。但美国国库流向玉米的资金大部分用来造福购买玉米作原料的大公司,农民收到的补贴只占农场净收入的一半。农民种植大量玉米赚不到钱,但仍不断种植,为什么?奈勒是这么回答的:

在农业中,自由市场的运作从来没有成功,将来也不会成功。家庭农场的经济运作模式,和一般企业大不相同,当产品价格滑落,公司可以裁员、冻结生产线或减少产量,最后市场会找到新的供需平衡点。但是食物的需求量没有办法如此弹性,人们不会因为食物比较便宜就吃得更多,而开除农人也无助于降低食物的供应量。你可以开除我,但无法开除我的土地,因为其他需要更大现金流量或是自认比我行的农人,会进驻这块土地然后开始耕种。所以就算我不耕种了,我的土地依然会持续生产玉米。

所以农业必须靠政府出手,美国的农业资本主义是一种国家资本主义,政府和华尔街确实在合作,粮食和石油是美国政府紧抓不放的两个政治筹码。国家与国家之间的经济角力也是毫无疑问的,但说美国“用食物作武器来屠杀第三世界的人民”,你就当是个别网站的臆想症发作好了。

有机农业:一种新的精神崇拜

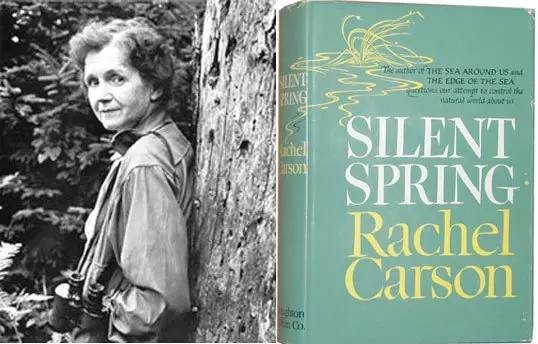

美国环保运动的兴起,有赖于蕾切尔·卡逊(Rachel Carson)《寂静的春天》(Silent Spring)这样的著作的出现。从波伦对工业化玉米食物链的考察,人们也很容易认知到这样的生产和消费方式是在耗尽地球的能源,破坏土地和生态,违背动物伦理,影响人们的健康。化石燃料虽然也是来自史前时代太阳的能量,但它是不可再生的;使用化肥打破了自然界固有的生态循环,对土地、河流和海洋形成污染;用工业方式大规模饲养动物,有违动物的天性,容易滋生疾病,而为了预防疾病,则要给动物吃抗生素;各种旨在增加食品种类、扩大人类的胃纳空间的食品加工开发,让人类吃下大量无益的食物。这样的认识在上世纪六十年代初《寂静的春天》出版时已逐渐形成,“有机农业”的概念亦是那时出现,只是资本主义这头怪兽并没由因为人类环保意识的高涨而停止生长,它也在与时俱进,更新换代,并发展出更强大的吸纳能力,把对手吞入自己的肌体变成自己的营养。

蕾切尔·卡逊撰写的《寂静的春天》(Silent Spring)被公认为是西方现代环保运动的开山之作,她本人也被公众誉为“环保运动之母”。

波伦考察的第二条食物链便是聚焦“有机农业”的嬗变和困境。他跟随另外两个美国农夫,到他们的农场去体验其生产过程。第一个是金·卡恩(Gene Kahn),原先是个嬉皮士,受到上世纪六十年代末环保思想的影响:

1969年,杀虫剂DDT上了新闻,圣芭芭拉外海的漏油事件污染了整个加州的海岸,克里夫兰州因为化学废料而着火,那时人人都在谈生态。

他在1971年开始在西雅图附近尝试有机耕作,开始时只是“种一些食物给他的嬉皮死党吃吃”,没想到很受欢迎,在过去几十年间,生意越做越大,他的食物开始走出当地的农业消费合作社(co-op),进入全美的“完整食物”连锁超市(Whole Foods Market),成为“大型有机”(Big Organic)也即是“有机工业”生产消费链条的一员。

这样的故事说明,原本激进的思想,随着它的广泛传播也可以产生很大的市场。嗅觉灵敏的资本很快跟上,开始架设销售通道,并启动它那能化腐朽为神奇的广告宣传机器,去捕获消费者缺乏安全感和急需道德补偿的脆弱心灵。“完整食物”超市那图文并茂的货品标签可以说是发明了一种新的田园诗的文体类型,它会告诉你这些货品所来自的农场风景如画,生活在那里的动物快乐无比。1990年,全美爆发的“亚拉生长素恐慌事件”(Alar Scare)进一步激发了中产阶级的有机食物狂热,开启了一个更大的市场,为“有机工业”提供加速力。亚拉生长素是一种调节植物生长的化合物,已被美国环保署列为致癌物,它被电视新闻节目“六十分钟”揭露,曾被广泛使用于苹果种植中。

社会恐慌是一张温床,不仅可以产生政治强人,也可以滋生信仰,而信仰负责提供心灵慰藉和道德依靠。正如村上春树在《1Q84》里写到的那个深山里的“先驱”组织,它原本只是一个小小的左派公社,但靠着农场的有机种植生意,不仅积累了大量的资金,同时还吸纳了大量的成员,于是壮大成一个神秘的宗教团体。2013年在美国创刊的《现代农夫》(Modern Farmer)之所以能成为备受追捧的时尚杂志,就是因为宣扬“有机”耕作,抓住了人们的这种心理。人们吃“有机”食物不仅心安,而且有道德优越感,“有机”已经变成一种精神崇拜。这样的产品怎会被资本主义的市场捕手错过呢?

卡恩早期的理想主义很快就被大公司吸纳,他的农场和公司变成通用磨坊(General Mills)的子公司。事情是这样起变化的:他发现农产品一经加工,即利润大增,而向其他农场采购产品,比自己生产更赚钱,于是他开始接受工业模式,使用食品加工技术,并用物流系统供应给全国的销售终端。尽管他的产品在种植时使用的是经过“有机”认证的工业化鸡粪,他的加工方法也符合“有机”标准,但这一过程会使用到很多化石燃料,这还算有机吗?

另一个接受波伦采访的农夫是乔尔·萨拉丁(Joel Salatin)。与卡恩从事的“大型有机”相对,萨拉丁可以说是“小型有机”的代表。他在维吉尼亚经营一个家庭农场,也许是烦腻了“有机”这个词,他从不自称“有机”,而乐于说“超越有机”。如同“环保”一样,“有机”也成了创造产品附加值的标签,是资本主义自我施魅的意识形态的升级版,但其生产和销售过程并不比过去节省更多能源,反而为了“环保”更不环保,为了“有机”更不有机。作为家族传承的第三代农夫,萨拉丁一直守持古老的农业伦理,以传统方法运作他的农场,他认为他的农产品并不需要这套所谓“有机”的说辞。

萨拉丁的祖父原是印第安那州的农场主,他的父母在二战后曾在委内瑞拉试验自然农法,后因政治动荡回到美国买下维吉尼亚的一块因过度耕作而肥力全失的贫瘠土地,从恢复它的生态系统开始,慢慢经营而变成现在这个农场。萨拉丁秉承了他父亲反对使用任何石油的态度,没有要求政府扶持,在农场种草和豆科植物,制作堆肥,靠微生物和植物本身的氮来保持土壤的肥力,还发明了一种可灵活移动的围栏,以准确掌控轮替放牧的时间,让牛转换不同的草地吃草,而鸡紧随其后,以草丛和牛粪中的有机质为食,牛和鸡排下的粪便同时又成为草地的养分,从而养护一个以阳光能量为起点、由动植物互相维持和转化的自然生产系统。他的牛、鸡和猪从不送至工业屠宰场或食品加工厂加工,全部在农场宰杀,过程全部透明,所有农产品只供应周边社区居民和餐厅,以保证较短食物距离内的新鲜程度。波伦最早联络他时,想让他用联邦快递寄一块牛肉先尝尝口味,遭到他的拒绝:要想吃我的牛肉,还是到农场来吧。

萨拉丁并不羡慕城市的生活,他甚至还有点抗拒,花了不少时间才勉强接受社区支持农业(Community Supported Agriculture,简称CSA)的方式,让农场周边城市的消费者预订他的农产品。他们一家人住在一幢十八世纪殖民风格的农舍里,他的母亲说,如果他的儿子可以从农场的树里制作出卫生纸,他们一家甚至都可以不去超市。萨拉丁农场的产品价格比较高,但吸引很多邻居和周边消费者。人们出于生命健康和土地正义的原因来支持他们,他们的生产方式建立了彼此的信任,从而产生了凝聚社区的力量。与爱荷华工业化玉米产区那些因人口凋敝而变成“鬼镇”的农村社区相比,这里涌现的活力,被波伦称为“货真价实、所有乡愁的源头”。

萨拉丁不像卡恩那样追求扩张,他坚守家庭作坊的规模,用高价格来维持。这常常给那些主张工业化的人士留下攻击的口实。食物的价格的确能反映出消费者的阶级属性,“有机工业”的一个道德理由,便是“有机”食物不能只供中产阶级和“雅痞”专用,大规模工业化的“有机”食物生产可以降低它的成本,让低收入人群也可消费得起。工业化农产品在销售终端上的确便宜,但它的定价并没把国家补贴、环境成本和健康代价计算在内。“食物主权”的提法,是要在资本主义的生产消费模式下解放“人民”选择食物的自由和建立对土地环境的义务,但因受到经济收入的约束,“人民”(特别是低收入人群)的理性往往选择便宜的快餐,而无法实践他们觉得门槛过高的慢食运动,除非他们选择像萨拉丁这样的自给自足的生活。

从人类全体的角度来看,资本主义也是人类自身贪婪本性的产物。为了养活越来越多的人口,人类发明了农业,在向自然索取食物的过程中,人类靠自我牺牲或崇拜活动来表达感恩和进行道德救赎,但当服务于人类欲望的科学日益发达,牺牲和崇拜便被贬为迷信。当资本主义发展出消费主义来进一步刺激人类的欲望,加剧对自然的掠夺,“环保”和“有机”之类的观念便成了崇拜(或者说是宗教)的替代物,反资本主义也成为平复自己道德焦虑的意识形态表达。可是谁能抵挡不断推陈出新的iPhone产品的炫酷诱惑?被淘汰下来的旧产品堆积如山,是因为人们的欲望被削得尖尖的,要用最新的消费品表达自己的效率和身份。人们委过于资本主义,却从不检点自己的贪婪。精英分子在言论市场上激烈反对资本主义,彰显道德优越,在私生活中却住高楼大宅,穿华衣美服,每天对健康食品不惜重本,百般挑剔。有多少人可以像萨拉丁那样生活?

即便萨拉丁自称“一介农夫”,但他的阶级归属也不是美国社会的底层。在谈及他的农产品的公信力时,他说:

你知道最具公信力的有机认证该如何进行吗?应该是出其不意造访一座农庄,看看主人书架上摆些什么书,因为个人感情与思想的养成方式才是重点所在。我养鸡的方式,就是我世界观的延伸。如果想深入了解我的产品,与其叫我填一大堆表格,不如看我书架上有什么书。

他的书架上摆满了杰瑞米·罗道尔(J.I.Rodale)的《有机园艺与农法》(Organic Gardening and Farming)、艾伯特·霍华爵士(Sir Albert Howard)的《农业圣经》(An Agricultural Testament)和阿尔多·李奥帕德(Aldo Leopold)的《沙郡年纪》(A Sand County Almanac)。他称自己在农场里从事的也是“知识经济”,也就是说,他是一个有文化资本的知识分子农民。

萨拉丁从书本中习得的农业论述和自然农法,来自一个发端于古罗马诗人维吉尔(Virgil)的《农事诗》(Georgics)的久远的传统。这个传统贯穿了十七世纪英国掘地派(Diggers)的平均主义主张,美国第三任总统托马斯·杰佛逊(Thomas Jefferson)的小农经济思想,上世纪二三十年代美国“十二位南方人”(Twelve Southerners)发表的农本精神(Agrarianism)宣言。他书架上的书大多数都是在上世纪六十年代在《全球目录》(The Whole Earth Catalog)的推介下开始在美国流行起来的,这类在当年的“回归土地”运动(Back-to-the-land Movement)中教育了无数嬉皮农夫的书还包括日本福冈正信(Masanob Fukuoka)的《一根稻草的革命》(One Straw Revolution),F.H.金(F.H.King)的《四千年农夫》(Farmers of Forty Centuries)等等,可谓多不胜数。这些书深化了维吉尔以来的传统,塑造了今日萨拉丁这类美国家庭农夫的农业伦理,并指导了他们的农场实践。卡恩曾经也接受这个传统的洗礼,只不过他没能守住,投奔工业去了。

思辨:肉食者的道德困境与动物权利学说

波伦分别用卡恩和萨拉丁的农产品亲自烹饪了一餐,当然是后者的食材让他赞不绝口。接着他便去考察第三条食物链,也是最短的食物链:亲身狩猎野猪和采集真菌并吃上一顿。这可是人类在农业发明之前最原始的一种获取食物的方式,波伦用生花妙笔记录了自己首次成为猎手和采集者的引人入胜的体验,但这一过程无时不伴随着关于人类作为肉食者和动物权利之间关系的痛苦思辨。

首先,他得为自己为什么不吃素辩护。因为素食者现在越来越多,动物权利运动也日渐成为“政治正确”的社会主流,肉食者已被围剿成可怜的“道德沦丧者”。波伦阅读动物哲学家彼得·辛格(Peter Singer)的著作《动物解放》(Animal Liberation),甚至写信给作者,但都没有被对方说服。动物权利学说矛盾重重,其主要诉求乃是通过给动物赋权,把人类道德拔升到一个更高的境界,说到底,也是在寻找一种人类长期掠夺自然的道德救赎,它的逻辑起点是人也是动物,动物与人应享受平等权利,但真实目的却是为了证明人有道德自觉,比动物高级。

按照动物平权的说法,为什么在美国狗可以像人一样收到圣诞礼物,而猪却没有呢?动物权利运动者的意识形态表达都是从对单个动物的情感呵护出发,而无视动物作为一个物种在生态系统中的天然配置,按此推导下去,他们最后都是否定动物的生存,也就是反对大自然的运作法则。如果你说,鸡被人类饲养宰杀,并不比它在野外被狼吃掉更残酷,反而,因为人类的需要,鸡这个物种可以不断繁衍下去;那么动物权利运动者可能会流着泪说,如果鸡不存在,就不会遭受不幸了。诸如此类,动物权利学说的笑点多不胜数。

人类已经吃了几万年的肉,按说,道德困境已被解决掉了。新疆哈萨克族人在宰羊之前,都会说一句,“你死不为罪过,我生不为挨饿”,这就是对动物为人提供肉食的感恩。动物权利学说在此时的兴起,只能说明人类已无饥饿的威胁,反而急需道德的救治,因为对道德的焦虑已经严重到无以复加的程度。如果哪天有人要给植物赋权,那人类还活不活了?

克服了肉食的困惑后,波伦还得为自己选择加州野猪作为狩猎目标而辩护。于是他要去搞清楚这种野猪的演化史:猪是哥伦布在1493年带入美洲的,它不是美洲原生物种,而具体地说,加州地区的野猪其实来源于十六世纪西班牙殖民者带来的家猪,与十九世纪某些狩猎爱好者引入的欧亚种野猪混种后在野外繁衍,因为生物链中没有适当的掠食者,它的数量暴增,开始侵害农地、葡萄园和森林,已被视为有害动物,不属于受保护的野生动物。

另外,他收到一个好消息:美国国家公园管理处和自然保护协会正在加州南岸的一个岛上猎杀野猪。这为他提供了一个再正确不过的理由:因为大量的野猪破坏了岛上的生态平衡,它们拱松了土地导致外来物种大量衍生,吃掉橡果导致原生橡树无法繁衍,它们生出的小野猪招来了金鹰,而金鹰正在抓食岛上的濒临灭绝动物灰狐。比起动物权利运动者廉价的泪水和虚伪的道德,谁更有说服力呢?

最后波伦得以享受一餐旧石器时代人类初民的美食:打来的野猪、从大火过后的森林采集的鸡油菌和蘑菇,从湾区海边捞来的鲍鱼和矿物盐。这是为了写书而收集的一餐,也是为了体验人类贪婪的起源而费心费力的一餐。

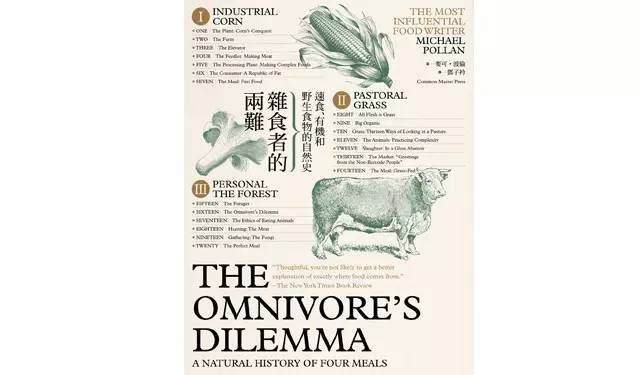

《杂食者的两难》中文繁体版,台湾大家出版2012

原标题:《吃的政治:谁决定了你的餐桌》