陈瀛 | 何为“去增长”——评估“去增长”的政治含义

来源: 原创译文 发布时间:2024-04-15 阅读:1843 次

导 语

“只要保持经济增长,任何问题都会自动解决。”这一新古典主义经济学的发展密码,自20世纪80年代以来成为全球发展的主流。他们认为,市场无所不能,环境污染、生态破坏、贫困等等问题只是经济活动的“外部性”,可以通过市场这只看不见的手来解决。而与此相伴随,也出现了对经济增长的批判,例如南方国家的“后发展”运动,以及欧洲的“去增长”口号,他们质疑将增长作为发展的核心假设之一,对资本主义出现的种种危机提出了自己的反思。

本文指出,“去增长”的进步意义在于它批判了将新古典经济学作为其理论内核的主流环境经济学,挑战了主流环境经济学中盛行的对增长和市场的痴迷,从而提出了更为务实的生态经济学,认为一个现实的气候解决方案必须放弃以GDP来衡量增长的做法。

然而需要指出的是,“去增长”也存在一定的局限性:第一,“去增长”是基于全球北方历史背景提出的概念,缺乏全球南方的视角,因此如果南方国家不加批判地采用北方国家进步性的“去增长”政策,则可能会走向马尔萨斯主义的保守政治和法西斯主义的危险立场,对此我们应当保持警惕。

第二,生态经济学的“去增长”替代方案,只看资本主义的生产力而不看生产关系,没有对资本主义生产方式及其导致环境破坏的内在动力进行彻底批判,也没有讨论资本主义的矛盾和不均衡发展,缺乏对生态帝国主义的历史理解,因而只能采取防御性立场。

对此,作者认为,为了避免“去增长”不得不退回到防御性立场,理论家们应将经济体系的分析概念置于论述的中心,从而弥补其缺失的全球南方视角,并可以弥合北方国家的“去增长”运动与南方国家的“后发展”运动之间的差距。这里的关键是要明确指出让北方和南方都深受其害、并需要用另一种社会主义制度来取代的制度是什么——“计划去增长”是一个首选术语,它集中批判了那种生产的无政府状态以及为资本无休止积累而服务的增长范式,从而避免了替代方案的模糊性。

更多全球北方与全球南方的研究,请关注4月21号(周日)晚上的诚食讲座,本文作者陈瀛老师将为我们揭示主流媒体在报道气候数据时的偏见。

作者|陈瀛(美国纽约新学院经济学副教授及博士生导师。研究领域为发展经济学和政治经济学,近年来多次撰文批判西方中心主义的经济发展政策及环境政策,致力于将全球南方视角融入全球气候变化的讨论框架中。)

翻译|云岫 侯农 YW

校对 | 雨博

责编 | 格桑 侯农

后台编辑|童话

经济的“增长、稳态、衰退”与“去增长”是两套不同的理念 | 图片来源:Global Dialogue

在2022年纳米比亚发现石油后,当地政府迅速批准了石油钻探以促进经济发展,尽管这一行为受到了一些激进人士和当地居民的强烈反对。一家加拿大公司——非洲勘探能源有限公司(ReconAfrica)持有当地政府颁布的许可证,已长期在非洲这一地区勘探自然资源。纳米比亚石油的发现对全球资本实现石油供应商多元化来说是个好消息。然而,政府似乎也渴望抓住这个机遇,他们回应称“政府有责任开发国家的自然资源,以造福人民”。[1]

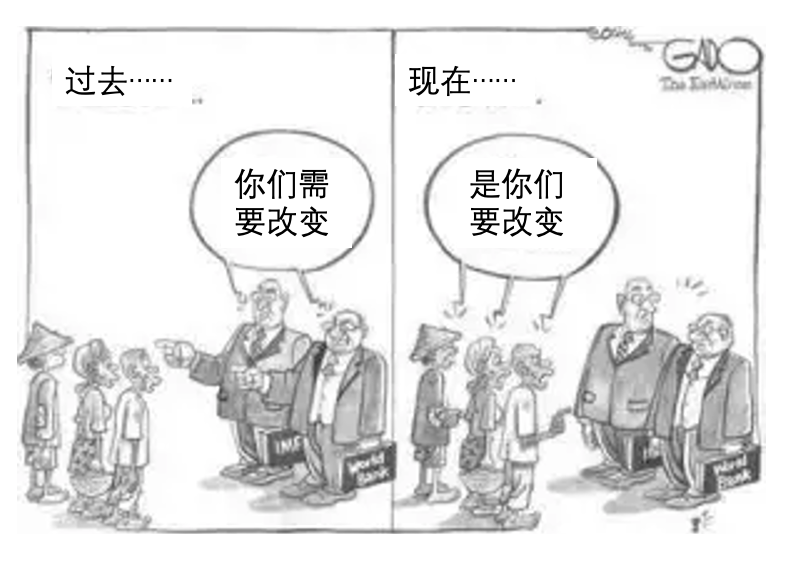

上述是一个“去增长”的批评者和支持者都可以用来支持己方论点的经典例子。对于批评者来说,这一案例表明全球南方迫切需要发展和增长,因此他们认为,将低增长或无增长的情景强加给南方国家是不人道的。按照这一逻辑,既然全球南方无论如何都需要增长,那么最好是为他们配备可再生能源作为替代方案,从而降低增长和发展过程的碳排放。

辩论的另一方,即“去增长”的支持者会强调,正是此种对GDP增长的痴迷——最初是由西方国家作为衡量现代性和文明的标准强加给南方国家,迫使这些国家选择不利于生态可持续性的政策。因此,应该对这种增长范式提出反霸权挑战,以便全球南方能够真正“承担得起”放弃通过开发本国自然资源以实现增长和发展的捷径机会。

批评者和支持者各抒己见,他们各自的观点看似都有一定的道理。本文旨在表明,“去增长”一词的政治含义可以跨越极端保守的马尔萨斯主义到最激进的革命主义。对这一词的解释在很大程度上取决于对它的阐释,尤其是在呈现替代性愿景时的彻底性。本文强调,为了避免“去增长”不得不退回到防御性立场,理论家们应将经济体系的分析概念置于论述的中心。

“去增长”论述的保守含义

也许对“去增长”论述最严峻的挑战来自于进步主义者的批评,他们认为“去增长”没有明确阐述对全球南方的政策影响,极端贫困仍使那里数亿人无法获得基本必需品。[2]对此,“去增长”的支持者们回应道,“去增长”政策不必在全球范围内实施,因为其关注的是“减少资源和能源的过度使用”,这将导致这些政策主要只适用于富裕经济体,而不是那些“不以资源和能源过度使用为特征的经济体”——即全球南方。[3]

尽管这个回应看似直截了当,但我们必须承认,“去增长”概念来源于全球北方的历史背景,因此缺乏一个可立即适用于全球南方背景的连贯的分析框架。虽然对无限增长的早期批判至少可以追溯到1972年《增长的极限》报告,但“去增长”的口号是在21世纪初法国气候运动时期提出的,而后开始在欧洲其他地区广泛使用。

有趣的是,从20世纪80年代末开始,全球南方也出现了一场同步的“后发展”运动。这场运动也质疑将增长作为发展的核心假设之一。[5]著名的哥伦比亚裔美国人类学家阿图罗·埃斯科瓦尔(Arturo Escobar)认为,北方的“去增长”和南方的“后发展”都应该被置于“转型话语”的范畴,“这些话语呼吁进行重大的范式或文明转型”。[6]虽然他详细介绍了“后发展”思想对“去增长”理论的一些早期影响,但他强调了转型话语在北方和南方环境中表现出的“不平衡和差异化的特征”。

“去增长”和“后发展”形式的转型话语的变化,很大程度上源于对资本主义危机的不同体验。在北方国家,这些问题体现为“福利国家缩减和金融危机”,而在南方国家,则表现为“采掘政策和变幻莫测的商品价格”。[7]因此,这两个运动之间的区别源于它们的起源背景和各自的侧重点。

由南方国家提出的“后发展”对过去西方资本主义以增长为目标的发展模式产生了质疑|图片来源:revisesociology

这种区别呈现了“去增长”理论在全球南方的应用问题:通常,如果南方国家不加批判地采用北方国家进步性的“去增长”政策,则可能意味着保守主义政治。以赫尔曼·戴利(Herman Daly)的稳态经济理论中的人口限制为例,我们会发现,这一理论为后来的“去增长”理论提供了很多灵感,而在全球南方的环境中实施时,却包含了有问题的马尔萨斯主义。

在戴利的描述中,稳态经济的关键特征之一是人口恒定(即出生率加迁入率等于死亡率加迁出率)。[8,9]人口限制的逻辑依据与“去增长”呼吁的目标相一致,即减少经济体的资源和能源吞吐量。戴利将人与商品进行了类比,指出转向生产更多的耐用品可以降低经济的吞吐率,同样的逻辑也适用于限制人口增长。[10]也就是说,在一个人口不增长的经济体中,预计人们的寿命会更长,生活质量会更高,就像耐用品一样。

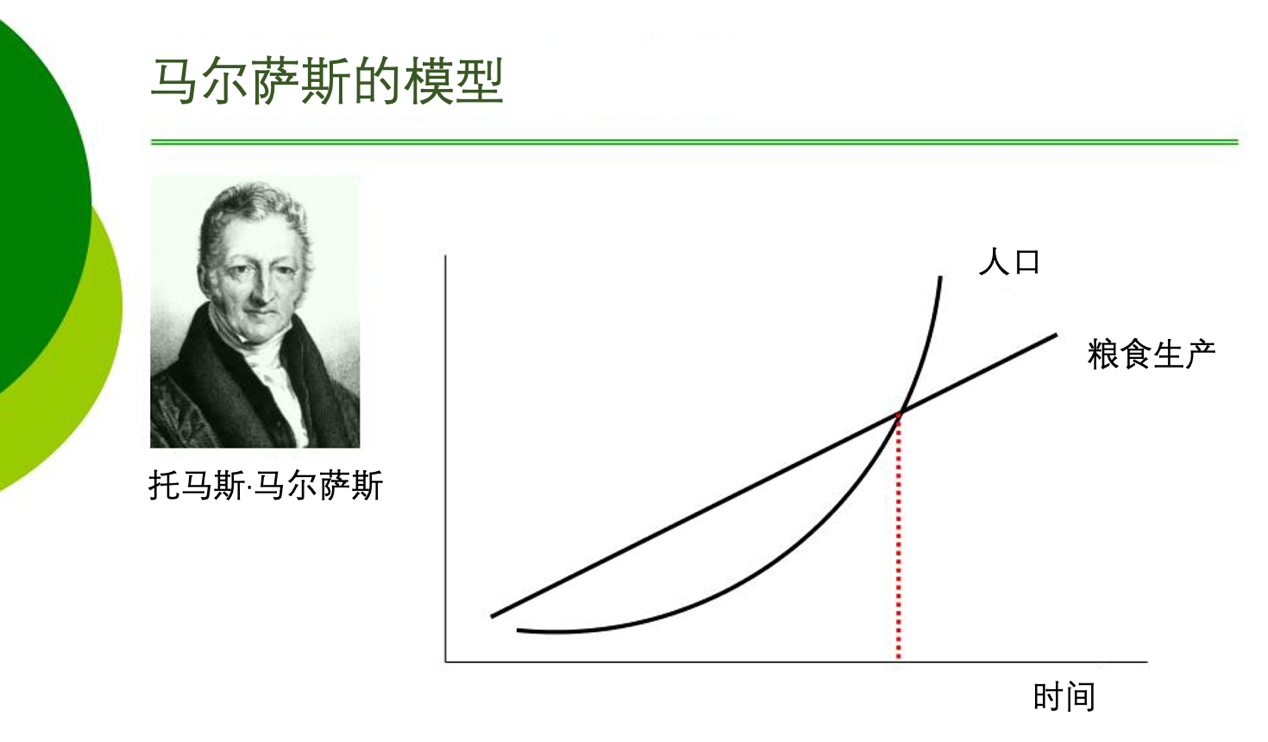

然而,描述一个没有增长的经济体是什么面貌,并不等同于讨论从当前状态达到未来的情景需要做出哪些改变。在发展的文献中,认为人口增长最终解释了贫困的立场,被视为马尔萨斯主义。这是由于这种推理与两个世纪前托马斯•罗伯特•马尔萨斯(Thomas Robert Malthus)关于人口增长与贫困之间关系的论点相呼应。他描绘了一幅令人沮丧的景象,说明适度的福利增加可能会导致生育率上升,从而导致人均收入下降,进而导致贫困,他得出结论说饥饿是对不断增长的人口“最天然、最显而易见的限制”。[11]

马尔萨斯主义去历史化地认为,人口呈指数级增长,粮食生产呈算术级数增长,从而必然导致人口多于粮食生产,导致饥饿、贫困难以避免|图片来源:Bing图片

人口控制在发展文献中一直存在争议的原因是,在当前资本主义发展不平衡的状况下,高生育率通常出现在较贫穷的国家。因此,即使是在世界范围内推行人口控制政策,也很可能成为只针对这些贫穷国家的政策。一般来说,高生育率与预期寿命低、婴儿死亡率高、妇女受教育水平低以及老年人缺乏社会福利等因素有关,所有这些都经常发生在贫穷的经济体中。[12,13]一种旨在降低生育率的自由主义方法是投资人力资本,从而间接促使人们选择少生孩子,尤其是对女性而言。与之相反的是直接命令女性遵守特定的生育率,这种做法被许多女性主义者批评为威权主义。

尽管戴利和大多数后来的“去增长”学者们并没有明确针对较贫穷的经济体,但在生态学背景下应用马尔萨斯观点不可避免地增加了种族主义和仇外言论,这些言论主要在西方主流媒体中盛行。这种言论不断煽动人们对人口众多的新兴经济体发展的恐惧,就像对停滞不前的欠发达经济体一样,这种论调警告人们,如果这些经济体的人们成为气候难民,西方可能会受到压力。[14]这是一个政治上危险的立场,进步派的“去增长”学者们应当对此保持警惕,因为它有可能导向法西斯主义的含义——尤其是在极右政治崛起的今天。

总之,“去增长”本质上是全球北方的产物,从某种程度而言,它类似于起源于北方国家的全球绿色新政,并且缺乏全球南方的视角。由此可见,进步派的“去增长”支持者们的辩护即“去增长”的实施将简单地跳过南方国家是不充分的,因为南北之间的全球分工意味着,在北方实施的任何政策都会对南方产生影响。[15]

因此,为了巩固“去增长”的论述,必须建立一个适用于南北双方的框架。这就是为什么对经济生产方式(即经济体系)作出了明确阐释的马克思主义框架,可以在将全球南方视角融入“去增长”的论述中发挥关键作用。

“去增长”论述的进步含义

“去增长”的支持者虽然对“去增长”或“无增长”的愿景各不相同,但他们都共同批评主流环境经济学——一个在经济学中具有强大政策影响力的子学科——视为理所当然的增长范式。

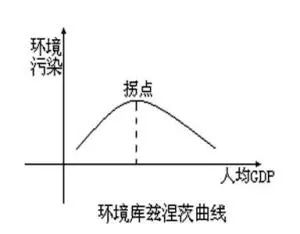

环境经济学的早期提议之一是环境库兹涅茨曲线(Environmental Kuznets Curve),它假设污染与经济发展呈倒U型关系。换句话说,在经济发展起飞时,污染增加;随着经济的进一步发展,污染达到顶峰并下降。[16]这一假说以著名经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)命名,他曾描绘了经济增长和收入不平等之间存在的类似模式。[17]

环境库兹涅茨曲线|图片来源:搜狗百科

人们很少讨论的是:库兹涅茨在呈现他的经验发现时,非常清楚数据的局限性。他花了很长篇幅讨论他观察到的现象——不平等随着经济发展的持续到达顶峰并下降——依据的是少数几个早期工业化国家的历史数据,他提出这一结果不应被机械化地看待,也可能并不适用于更为当代的情况。

然而,新古典主义经济学家无视他的警告,继续利用他的研究证明无限增长的合理性,宣扬只要保持经济增长,任何问题都会自动解决。至于解决方案,有时是减轻污染的新技术,但大多数情况下,根据新古典主义教条,人们只需要相信市场无所不能。

环境经济学为解决地球危机提出的另一重要方案是一套基于市场机制的解决方案,如限额交易机制(cap-and-trade mechanism)。这一方案的逻辑起点是环境破坏被视为经济活动的“外部性”(externality)。按照这一逻辑,外部性的产生是因为企业在基于成本-收益做出决策时,环境成本(例如污染或碳排放)并没有被正确定价。因此,解决方案就是为碳排放或其他类型的污染物寻找正确的价格。

环境经济学对寻找正确的碳排放价格的关注起源于新古典经济学派的思想,从而也与这一思想保持一致。新古典经济学可以追溯到19世纪末和20世纪初的早期研究,自20世纪80年代后成为主导的经济思想。[18]对早期的新古典理论家来说,经济就是市场交换,市场就是经济学分析的唯一焦点,至于劳动过程(即劳动如何被对待和剥削),被视为是无关紧要的,这与古典政治经济学传统中的劳动价值论形成了直接的对抗。

在新古典理论中,进入市场进行交易的人们被视为力量相当的理性计算者,只在价格符合其偏好时进行交易。基于这一推理,这种市场交换的结果总是高效的。此外,高度依赖市场交换的资本主义也必然是高效的。

新古典理论忽视了参与交换过程的人所处的社会权力关系,也忽视了每个人进入交换过程时具有完全不同的禀赋(例如,有人只能出卖劳动力,有人则掌握资本)。因此,新古典理论具有鲜明的意识形态色彩,为资本主义提供了辩护性话语。[19]因此,作为回应,在气候辩论中对所有基于市场的解决方案的激进批判,都应当明确指出这些解决方案的理论基础(即新古典经济学),以及它所捍卫的意识形态(即资本主义)。

因为环境经济学范式将新古典经济学作为理论内核,而新古典经济学本质上是为资本主义意识形态辩护的,因而这一范式无法容纳“去增长”的理念。相比之下,生态经济学(ecological economics)采取了更为务实、更为进步的立场。

对生态经济学家来说,“去增长”意味着“在保证福利的同时,公正地降低吞吐量”。[20]在这种“去增长”论述中,批判并不来自于对资本主义本身的批判,而是来自于一种务实的观察,即一个现实的气候解决方案必须放弃以GDP来衡量增长的做法。

生态经济学经常用这样一些典型事实来论证“去增长”:

第一,他们承认全球GDP每增长1%,碳排放就会增长0.6%-0.8%,资源使用量增加0.8%。

第二,他们指出经合组织中一些发达经济体记录的成功脱钩【译者注:脱钩指碳排放随着经济增长而减少】,主要是“碳泄漏”(carbon leakage)的结果(也就是将碳排放量高的产业转移到其他国家,再从其他国家进口商品用于消费),实际上,如果将进口因素纳入计算,经合组织经济体并没有实现经济增长与碳排放的脱钩。

第三,即使用可再生能源代替化石能源,可再生能源的低能源投资回报率也会抑制经济增长,仍会使经济走向无增长状态。[21]

加拿大的非洲能源勘探有限公司(ReconAfrica)计划在纳米比亚开采石油,带来的污染将使得当地居民本就恶劣的饮水条件雪上加霜|图片来源:CNN

所有这些论述都是雄辩有力的,论证充分的。然而,如果不对资本主义生产方式及其导致环境破坏的内在动力进行彻底批判,如果不提出一种以否定资本主义特征为原则运行的替代性经济方案的清晰愿景,那么生态经济学的“去增长”版本只能采取防御性立场。

这些理论家批评增长,偶尔将“资本主义”与“增长”两个词互换使用,但最终都没有详细讨论哪些资本主义机制造成并加剧了地球危机。在他们的论证中,资本主义和增长意味着物质的丰裕,而减缓气候变化的要求降低吞吐量、减少资源使用量,两者相互矛盾。

虽然这种分析在逻辑上是正确的,但它也仅仅着眼于资本主义的物质方面,用马克思主义的术语来说,就是只看资本主义的生产力,不看生产关系。因此,生态经济学没有看到,正是资本主义的竞争机制,迫使资本寻求环境法规宽松的地方,在那里,它可以以微不足道的成本掠夺自然资源、破坏当地生态。

生态经济学没有讨论资本主义的不均衡发展,这种不平衡发展将民族国家分为中心、半外围和外围阵营,使得全球资本能够在劳动力和碳排放成本(carbon cost)上套利。生态经济学缺乏对生态帝国主义的历史理解,无视加剧气候变化危机的生态帝国主义的当代形式。

由于将生态破坏简单地归因于资本主义带来的高吞吐量,生态经济学提出的替代方案与其核心论点也具有相同的局限性:高水平的人类福祉并不依赖于丰裕的物质。当然从经验上看,这很合理。正如乔治·卡利斯(Giorgos Kallis)等人在一份报告中所呈现的,研究表明以“真实发展指标”(Genuine Progress Indicator)和“可持续经济福利指数”(Index of Sustainable Economic Welfare)等衡量的生活水平,在国内生产总值超过一定水平后将停滞不前。也就是说,对于富裕国家来说,追求经济持续增长并不会提高福利水平。[22]

然而关于替代方案中的社会生产关系是什么,如何使较低物质水平普遍适用并为社会接受,讨论却寥寥无几。如果资本主义仍然是主导逻辑,那么较低物质水平不仅意味着消费水平的降低(这可能会减少碳消耗),还意味着生产的收缩,这会影响投资激励,进而导致失业和衰退。

面对这个问题,“去增长”的支持者采取了一种防御性的、但却不充分的回应。用他们自己的话来说,“‘去增长’并不能和降低GDP划等号。给经济减速不是目的,而是向公平的福祉和环境可持续性过渡过程中可能出现的结果。”[23]

这是一个至关重要的立场,也是一个合理的回应,但需要提供更多细节以解决资本主义制度下“去增长”和衰退之间的关系。“去增长”的支持者需要更明确地说明,什么样的替代性经济体系能使其“减少物质吞吐量、提升人类福祉”的愿景成为可能。

经济体系需要被纳入“去增长”论述

尽管来自生态经济学子学科的“去增长”支持者逐渐挑战了主流环境经济学中盛行的对增长和市场的痴迷,但他们的提议几乎没有对资本主义矛盾进行分析。其中一个例子是对由于生产水平较低而可能出现的衰退(低投资和高失业)回应不足。

“去增长”的支持者认为,失业不一定会随着生产水平的下降而上升,因为那些以前有工作的人仍然可以工作——他们只需要比以前工作更少的时间,并且他们将有更多的空闲时间来享受“非物质关系型商品”。[24]

对于那些熟悉马克思主义文献的人来说,这种对未来社会的设想听起来与卡尔·马克思所描述的非常接近,即“社会调节着整个生产,因而使我有可能随自己的兴趣今天干这事,明天干那事。上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。”[25]

按照马克思主义的逻辑,生产力的提高和由此导致的工作时间的减少,并不损害工人在社会主义生产方式下再生产其劳动力的能力。而在资本主义制度下,同样的过程不能被视为理所当然。事实上,在资本主义制度下,工作时间的缩短会导致工资收入不足,因为无法保证损失的工作时间会得到补偿,以确保劳动力的再生产。

在全球南方,资本家将减少工作时间作为削减成本的策略,以降低他们实际需要支付给工人工资的小时数,并迫使工人“自愿”加班,仅仅因为工人需要额外的收入来维持生计。[26]这里缺少的环节显然是经济体系,因为减少工作时间对工人的影响在资本主义制度下与在社会主义制度下完全相反。

在资本主义制度下,即使生产率的提高也不一定会导致工资的同等提高,正如新自由主义施行几十年来实际工资停滞增长所表明的那样,生产率提高所带来的大部分或所有受益可以被资本家以利润的形式占有。此外,“去增长”文献承认,由于可再生能源的能源回报率下降,劳动生产率可能会下降。因此,在低生产率的情景下,资本主义经济能否在减少工作时间的同时,为劳动力再生产提供足够的补偿并满足下班后的娱乐活动,这是值得怀疑的。“去增长”的支持者应该更直接地解决这一点。

将经济体系置于“去增长”论述的中心也可以补充缺失的全球南方视角,并可以弥合北方国家的“去增长”运动与南方国家的“后发展”运动之间的差距。正如埃斯科瓦尔所指出的,对“后发展”论述至关重要的思想传统,如后殖民和去殖民化理论以及对现代性和发展的批评,在“去增长”的论述中很大程度上是缺失的。[27]

如果没有充分分析殖民主义和新殖民主义如何以文明、现代性和发展的名义影响全球南方,“去增长”框架就凸显了其欧洲中心主义的弱点,这也是全球绿色新政表现出来的弱点。仅仅说全球南方需要被提供技术和财政支持,以便其能够被纳入全球绿色新政项目是不够的,就像仅仅声称“去增长”项目将免除全球南方的责任是因为它们不消耗额外的能源和资源也是不够的。[28]

世界级的“去增长”项目需要一个以南方国家为中心的实现路径,南方国家不能再次扮演被动接受者的角色,承担北方国家发起的运动所产生的任何后果。

埃斯科瓦尔提出了几个重要考虑因素来巩固这两个并行的运动:“首先,从北方国家角度来看,重要的是抵制其陷入这样的陷阱,即北方需要‘去增长’,南方需要‘发展’;相反,从南方国家的角度来看,重要的是要避免认为‘去增长’‘适合北方’,南方需要快速增长,无论是赶上富裕国家,满足穷人的需求,还是减少不平等;在承认需要真正改善人民的生计、公共服务等方面的同时,南方群体必须避免将增长视为这些改善的基础”。[29]

这里的关键是要明确指出让北方和南方都深受其害、并需要用另一种社会主义制度来取代的制度是什么。术语“去增长”宽泛但模糊,可以在整个政治光谱中使用,与之相反,“计划去增长”是一个必要的特定术语,与激进政治一致。“计划”一词避免了替代方案的模糊性。

“计划”让人想起“计划经济”,这是对完全依赖市场作为协调机制而导致的生产无政府状态的否定。它还避免了人们对什么样的“增长”需要被削减的困惑。应该挑战的不仅仅是任何物质增长,而且是那种为资本无休止积累而服务的增长范式。这种对资本主义积累的集中批判解释了为什么“计划去增长”和“去积累”是更激进的“去增长”学者和活动家的首选术语。

一些激进的“去增长”支持者对社会主义的替代方案表示同情,但倾向于避免提及“计划”一词,因为它与被污名化的、自上而下的中央计划体系或人们常说的“指令经济”有关,这种经济体制的弱点被武器化,成为对社会主义的重要意识形态批评之一。切尔诺贝利核灾难也被强调为实际存在的社会主义国家未能解决环境问题的一个例子。

对这种污名化的回应是既要重新审视过去,也要展望未来。苏联解体后,关于社会主义是否可以摒弃计划的辩论(市场社会主义辩论)已经表明,市场社会主义(以各种形式)是不稳定的,并且如果没有另一次彻底的转型,将导致资本主义社会的生产关系在短时间内侵入和主导经济。[30]

关于经济计划的僵化和局限性,有人提出并辩论了参与性计划等替代模式,以及利用现有技术进行计划的可行性。[31]激进的“去增长”支持者应该利用这些理论著作,以免陷入这样一种有问题的观点,即计划是一个过时的概念,不再是未来社会主义不可或缺的特征。

更重要的是,激进的“去增长”支持者应该强调,这里的关键在于组织社会主义经济的原则。计划应该被视为对生产无政府状态的否定,这种无政府状态是以市场为协调机制的资本主义所固有的。在资本主义制度下,生产什么的决策是由利润驱动的,商品和服务的生产方式也受制于资本的逻辑。

应该指出的是,竞争是资本主义的核心,迫使资本家以他们所能达到的任何形式降低生产成本,因此人们会看到资本家转移到劳动法规和环境法宽松的地方,以利用低生产成本。换句话说,正如经济学家安瓦尔·谢克(Anwar Shaikh)所指出的,环境破坏应该被视为资本主义的“内部性”,而不是新古典经济学经常声称的“外部性”。[32]

相比之下,在计划体系下,生产什么是根据社会的基本需求进行计划的,生产方式必须考虑碳预算的剩余量。展望未来需要理解,在组织具有生态意识的经济生产方面,社会主义生产原则比资本主义更具可行性。在社会主义计划经济下,不同的优先事项是可能的,尽管(几乎可以肯定)其具体形式可能与20世纪的社会主义经济截然不同。

资本主义经济只关注资本积累,忽视人类面临的社会危机和生态危机,只有通过社会主义的计划经济,才能够真正纠正这种盲视和疯狂|图片来源:greenr

注释

[1] Lebo Diseko, “COP 27: The Namibia-Botswana Oil Project Being Called a Sin,” BBC News, November 10, 2022.

[2] Robert Pollin, “De-growth vs a Green New Deal,” New Left Review 112 (2018):5–25.

[3] Jason Hickel, “What Does Degrowth Mean?: A Few Points of Clarification,” Globalizations 18, no. 7 (2021): 1105–11.

[4] Giorgos Kallis et al., “Research on Degrowth,” Annual Review of Environment and Resources 43 (2018): 291–316.

[5] Arturo Escobar, “Degrowth, Postdevelopment, and Transitions,” Sustainability Science 10 (2015): 451–62.

[6] Escobar, “Degrowth, Postdevelopment, and Transitions.”

[7] Escobar, “Degrowth, Postdevelopment, and Transitions.”

[8] Herman E. Daly, “The Economics of the Steady State,” American Economic Review 64, no. 2 (1974): 15–21.

[9] Herman E. Daly, The Steady-State Economy (London: Sustainable Development Commission, 2008).

[10] Daly, The Steady-State Economy.

[11] Thomas Robert Malthus, “An Essay on the Principle of Population (1798),” The Works of Thomas Robert Malthus (London: Pickering and Chatto, 1986), 1–139.

[12] Amartya Sen, “Population Policy: Authoritarianism versus Cooperation,” Journal of Population Economics 10 (1997): 3–22.

[13] Mukesh Eswaran, “Fertility in Developing Countries,” Understanding Poverty, eds. Abhijit Vinayark Banerjee, Roland Bénabou, and Dilip Mookerjee, (Oxford: Oxford University Press, 2006), 143–60.

[14] Ying Chen, “How Has Ecological Imperialism Persisted?,” American Journal of Economics and Sociology 81, no. 3 (2022): 473–501.

[15] Ying Chen and An Li, “Global Green New Deal: A Global South Perspective,” Economic and Labour Relations Review 32, no. 2 (2021): 170–89.

[16] Gene M. Grossman and Alan B. Krueger, “Economic Growth and the Environment,” Quarterly Journal of Economics 110, no. 2 (1995): 353–77; Susmita Dasgupta, Benoit Laplante, Hua Wang, and David Wheeler, “Confronting the Environmental Kuznets Curve,” Journal of Economic Perspectives 16, no. 1 (2002): 147–68.

[17]Simon Kuznets, “Economic Growth and Income Inequality,” American Economic Review 45, no. 1 (1955): 1–28.

[18]Emery K. Hunt and Mark Lautzenheiser, History of Economic Thought: A Critical Perspective (New York: Routledge, 2015).

[19]Hunt and Lautzenheiser, History of Economic Thought.

[20]Kallis et al., “Research on Degrowth.”

[21]Kallis et al., “Research on Degrowth.”

[22]Kallis et al., “Research on Degrowth.”

[23]Kallis et al., “Research on Degrowth.”

[24] Kallis et al., “Research on Degrowth.”

[25] Karl Marx and Frederick Engels, The German Ideology in Collected Works, vol. 5 (New York: International Publish- ers, 1967), 47.

[26] Zhongjin Li and Hao Qi, “Labor Process and the Social Structure of Accumulation in China,” Review of Radical Political Economics 46, no. 4 (2014): 481–88.

[27] Escobar, “Degrowth, Postdevelop- ment, and Transitions.”

[28] Chen and Li, “Global Green New Deal”; Hickel, “What Does Degrowth Mean?”

[29] Escobar, “Degrowth, Postdevelop- ment, and Transitions.”

[30] Ernest Mandel, “The Myth of Market Socialism,” New Left Review 169 (1988): 108–20; Diane Flaherty, “Self-Man- agement and the Future of Socialism: Lessons from Yugoslavia,” Science & Society 56, no. 1 (1992): 92–108; Da- vid M. Kotz, “What Economic Structure for Socialism?,” paper presented at the Fourth International Conference, Hava- na, Cuba, May 2008, 5–8.

[31] Michael Albert and Robin Hahnel, “Participatory Planning,” Science & So- ciety 56, no. 1 (1992): 39–59; Güney Işikara, and Özgür Narin, “The Potentials and Limits of Computing Technologies for Socialist Planning,” Science & Society 86, no. 2 (2022): 269–90.

[32] Anwar Shaikh, Capitalism: Compe- tition, Conflict, Crises (Oxford: Oxford University Press, 2016).

文章来源:《每月评论》(Monthly Review),第75卷,第3期(2023年7-8月)

原标题:Degrowth—What’s in a Name? Assessing Degrowth’s Political Implications