从苏联电网到“能源革命”:一个社会主义国家的百年低碳矛盾

来源: 原创译文 发布时间:2026-02-02 阅读:4 次

导 语

2026年1月3日,美国对委内瑞拉发动军事侵略,造成55名军人阵亡,其中包括32名古巴军警人员。为何古巴官兵在此次冲突中“伤亡最重”?这可以追溯到自查韦斯执政时期,委内瑞拉与古巴所结成的紧密同盟关系。除了古巴在委内瑞拉部署军人以外,委古合作中更为人所熟知的项目是“加勒比石油计划”(PetroCaribe) 。该计划的核心在于,委内瑞拉以优惠条件向加勒比和中美洲国家提供石油,从而构建区域性的能源与战略合作。

围绕古巴如何使用能源、又如何展开国际能源合作,德国哥德堡大学人文地理学副教授Gustav Cederlöf在其近年出版的专著《低碳矛盾:古巴的能源转型、地缘政治与基础设施性国家》中(本文即翻译自该书导言),提供了一个值得关注的分析视角。透过这一角度,能源不再只是技术或政策问题,而成为理解古巴革命经验、国家建构的关键线索。

作者在书中深入分析了古巴的“低碳矛盾”:一方面,政府推崇充满现代性的“生态社会主义”,即通过化石燃料能源和大规模基础设施建设,推动工业化的发展,从而创造出物质丰裕的社会,为实现公平分配创造条件;另一方面,古巴的能源转型也受另类政治理念所驱动,即发展低碳经济、推广去增长的发展模式。

古巴能源转型的经验引导我们探索如何发展“脱碳”的经济并反思以增长为导向的现代性。近年来,学者指出,基于生态经济学的“去增长”忽视生态帝国主义的历史,因此只能提出防御性的“绿色新政”主张【编者注:具体内容可点击标题阅读《何为“去增长”——评估“去增长”的政治含义》】。古巴的经验则揭示了建基于反思资本主义生产方式的生态理论,“去增长“并不等于经济衰退,而是一种对“增长至上”发展逻辑的超越。结合我国的“双碳”目标,我们需要探索的是如何通过计划经济发展生态友好的工业化,从而克服资本因利润导向而造成的生态危机;同时,我们也需要鼓励民众践行低碳和节俭的生活方式。真正有效的低碳转型离不开自上而下与自下而上的两种路径结合。

作者|Gustav Cederlöf:德国哥德堡大学人文地理学副教授

翻译 | 嘎嘎、云岫、蓝走走、菠萝吹雪、侯憨、杨文

校对 | 侯马

责编|侯马、姜饼

后台排版|童话

一、引 言

莱尼尔的冰箱是苏联“明斯克”牌的,里面不仅空空如也,还透着令人绝望的温热。在食物本就紧缺的年月里,加上停电频发,用冰箱储存食物显得多此一举。

1993年6月7日星期一,晚上七点开始停电。依据省级报纸《游击队员报》(Guerrillero)上周公布的停电时刻表,当天国有电力公司已对比那尔德里奥市第三区实施过一轮限电。而这次停电预计持续五小时,波及省内三大配电网。整座城市在能源匮乏中陷入停滞,但对于莱尼尔一家而言,此情此景早已司空见惯。正如食物短缺已成日常,在整个20世纪90年代,停电的情况周而复始,几乎每天都在发生。这绝不是保险丝烧断的简单问题:这是苏联解体所引发的巨大连锁反应。

四十年前,菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)曾为独立的新古巴勾勒出宏伟蓝图,承诺进步政府一旦执政,“电力将照亮岛屿的每一个角落”。这场以土地改革、扫盲运动和改善公共卫生为核心内容的革命计划,建基于能源应用的战略愿景。时任工业部长的埃内斯托·切·格瓦拉(Ernesto Che Guevara)强调,电气化对古巴向共产主义过渡至关重要。

电力基础设施构筑了工业化与自动化的技术-物质基础。全国一体化的能源网络成功弥合了城乡之间、繁华娱乐区与贫困街区的发展差距。到上世纪80年代中期,覆盖全国的SEN电网系统立足哈瓦那、圣克拉拉和卡马圭等枢纽城市,从西部的比那尔德里奥到东部的关塔那摩,电力的贯通把古巴连结为完整的能源网络。在革命叙事的框架下,这些基础设施承载着深远的历史使命:它们不仅推动了古巴的现代化进程,有效缩小了社会差异,更在此基础上推动了共产主义事业的进程。可以说,古巴的革命具有基础设施的形态(infrastructural form)。

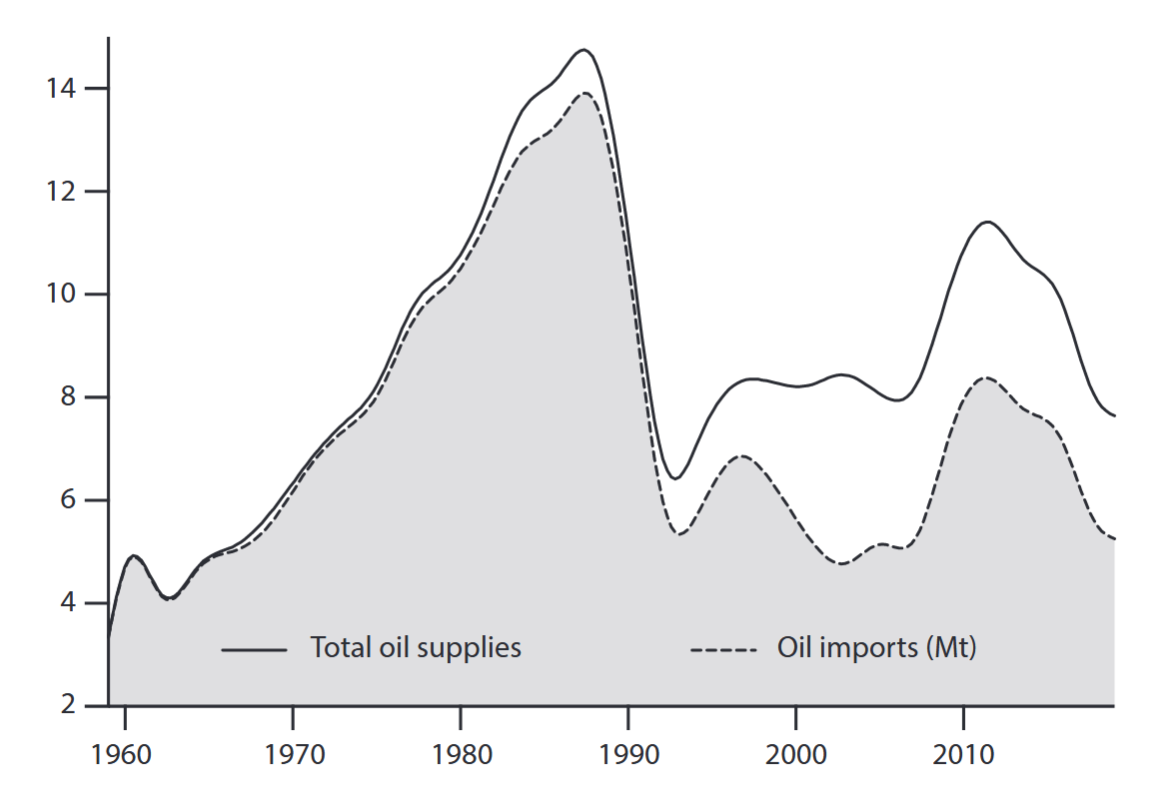

古巴的火电厂均以反殖民斗争中的英雄命名,它们为SEN电网提供了动力。在火电厂中,能效强大的燃料(通常是化石燃料)通过燃烧释放热能,其产生的部分热量使水转化为水蒸汽。水蒸汽推动涡轮机转动,涡轮机与发电机相连,将机械能转化为电能。国有的古巴电力公司(Unión Eléctrica)通过燃烧石油触发这一连串的能量转化。自1960年古巴与苏联签订首项贸易协议以来,革命政府便以蔗糖交换苏联进口的石油。如图1所示,古巴在1989年进口了1330万吨石油,其中几乎全部产自西伯利亚西部的油田。

图1.古巴原油及石油衍生物的供应情况(1959-2019年)。数据来源:国家统计局《革命时期的能源统计》表14、25;国家统计和信息局《2014年古巴统计年鉴》表10.4、10.7;《2019年古巴统计年鉴》表10.3、10.6;《2020年古巴统计年鉴》表10.3、10.6。

上世纪80年代,古巴还启动了核电计划,旨在以核能取代燃油能源系统。古巴与苏联领导人皆将双方的贸易往来视作社会主义兄弟情谊与公平贸易的象征:“苏联给予我国人民的贸易条件与长期信贷,堪称工业大国与弹丸小国交往的典范。”在苏联元首首次访问古巴期间,卡斯特罗在一次集会上宣称:“百万古巴爱国者向苏联表达……不灭的友谊、深厚的感情与无限的感激。”瞬间人群开始沸腾,人们高呼“勃列日涅夫!勃列日涅夫!”“古巴与苏联必胜!”。

古巴的发电厂、燃烧的石油及石油贸易,共同构筑了民族解放与社会主义发展的理想图景,这套基础设施系统不仅具有技术属性,更在政治经济与符号象征领域发挥着深远的影响。

但如图1所示,形势在1990年急转直下。在1989至1995年间,古巴的原油进口量骤降86%,而石油衍生物(燃油、柴油、煤油、汽油及液化石油气)的供应量也在1989至1993年间锐减47%。这场能源危机背后存在四重地缘政治的动因:

其一,苏联解体使古巴无法继续享受优惠的石油贸易条款;

其二,在同一时期,伊拉克入侵科威特引发国际油价飙升;

其三,食糖市场持续低迷;

其四,美国政府加紧对古巴实施经济封锁。

这些冲击对古巴人民的工作与家庭生活产生了直接而深远的影响。历经百余年的单一蔗糖种植与数十载的机械化农业,岛上的甘蔗田若不依赖化肥投入将颗粒无收;没有柴油与汽油,拖拉机与卡车也陷于瘫痪;国家的煤油与液化石油气储备,主要限量供应家庭煮食,也于1993年消耗殆尽;SEN电网供电至多只能断断续续运行。当古巴人民被迫面对低碳生活的新现实时,卡斯特罗宣告国家进入“和平年代的特殊时期”。

局势稍见好转,灾难却再度降临。这一次的冲击源于气候而非地缘政治。2004年8月,飓风“查理”重创古巴西部,《游击队员报》在灾情平息后总结道:“该省从未遭受如此恶劣的状况”。飓风切断了比那尔德里奥全省与SEN电网的连接,导致超过六十万的民众断电十一天。为了救急,从委内瑞拉进口的石油正陆续抵达古巴港口——这很大程度上是为了换取古巴的医疗服务,也反映出乌查韦斯总统(Hugo Chávez’s)构建加勒比地区反帝贸易联盟的战略蓝图。然而,电网系统的瘫痪促使古巴不得不对能源基础设施进行大刀阔斧的改革。

2005年,卡斯特罗宣布古巴将启动全国性的“能源革命”,包括推动电力基础设施的地域去中心化以及削减超过三分之一的经济碳排放量。这场能源革命在达成减排目标的同时,更从根本上重塑了社会主义国家的政治性质。

二、低碳矛盾

在讨论能源转型时,古巴在后苏联时期的经历备受关注,然而不少新闻也作为小道消息流传。社会学家约翰·厄里(John Urry)在其著作《超越石油的社会》(Societies beyond Oil)一书中提到“古巴奇迹”——古巴的预期人均寿命与美国不相上下,但其人均能源消耗量“仅为美国的十分之一”。2006年,世界自然基金会发布报告指出,古巴是全球唯一一个在维持较高人类发展指数(HDI)的同时,将生态足迹控制在生物圈可承载范围内的国家,因此也被视为唯一实现了“可持续发展”的国家。2015年,在可持续发展指数(SDI)作为新的统计指标使用时,古巴的排名再次跃居全球第一。

许多学者将古巴的特殊时期称作一次“石油峰值”(peak oil)的历史模拟,因为当时石油供应已进入急剧下降的关键节点。依此论断,古巴人民在20世纪90年代经历了一场突发的外源性石油峰值危机,随后古巴通过采取一系列经济与社会改革措施,而非依赖高科技创新,逐步构建起一种低碳型经济模式。尽管“石油峰值”指的是石油产量达到最高水平的时间点——这是一个顶峰而非历史低谷,但这一特殊时期仍能大致说明石油供应减少在地方和国家层面所产生的影响。根据这些情况,古巴在苏联解体后的历史能为激进的低碳转型提供范例。

农业部门一直是古巴低碳发展研究中所关注的重点。冷战期间,革命政府从社会主义阵营进口粮食,以腾出土地生产蔗糖。但20世纪90年代初的地缘政治动荡,迫使古巴政府削减食物配给。合成农药和化肥的长期使用,使得土壤变得贫瘠而难以继续耕种。因此,要在化学投入品短缺的情况下提高全国粮食产量水平非常困难。古巴人民不仅出现体重下降,更经受流行性的神经病变的困扰,这是一种可能是因维生素B缺乏而影响视力的神经疾病。因此,许多农民开始尝试转向生态农业,不使用农业化学品。

与此同时,城市中也兴起了有机都市农业的运动。2021年,政府计划在城市和郊区农场实现人均10平方米耕种面积的目标。据一位支持者称,这一农业变革堪称“世界上有史以来最大规模的常规农业向有机和半有机农业的转变”,与之同步进行的是食物主权知识的传播以及小农户之间横向知识共享网络的发展。

古巴在后苏联时期的经历也受到“去增长论”的关注。去增长论源于这样一种看法:我们的地球资源有限,所以无休止的经济增长是不可能一直持续的。瓦茨拉夫·斯米尔(Vaclav Smil)用历史数据证明:到目前为止,经济增长水平、能源消耗和碳排放几乎完全遵循相同的增长曲线。在全球平均气温快速上升的当下,为实现向低碳经济的转型,斯米尔是这样分析经济与能源之间密切的耦合关系的,“任何以增长为导向的政策都是极具误导性的,包括设想经济能与能源脱钩,GDP可以保持持续的增长”。而生态经济学家乔治·卡利斯(Giorgos Kallis)和他的同事们也认为,是化石燃料推动了经济增长的发展历史。如果说能源是“有效劳动的动力”,那么化石燃料则通过完成“仅靠人类劳动无法实现的任务”而推动增长。鉴于可再生能源在空间分布上比化石燃料更为分散,转向低碳经济很可能意味着生产力和产出的下降。

去增长论常常挑战资本主义,即以资本积累为目的的经济。但这一观点也用于反思二十世纪古巴、苏联以及中国的社会主义模式。这些国家的社会主义目标是推动快速工业化,并试图在 “发展”的过程中超越西方资本主义国家。

特殊时期的经验使“去增长论”更具批判力:由于脱离了石油的持续供应,古巴人民将难以维系持续增长的社会主义经济。尽管大多数主流可持续发展的话语将生物圈和经济视为维持人类活动的相互补充和相互替代的两个系统,但实际上,更正确的理解或许是将经济理解为生物圈中的一个子系统。

人类学家杰森·希克尔(Jason Hickel)在讨论可持续发展指数(SDI)时指出,一个国家的收入水平会与其生态足迹挂钩,高收入的国家往往难以实现生态的可持续发展。因此,SDI存在一个临界值,在其他条件相同的情况下,像古巴这样收入水平相对较低的国家可以得到更高分。如果希克尔的观察是正确的,那么收入水平最高的国家只有大幅缩减其经济规模,减少生产和消费过程中的能源及原材料投入,才有可能实现可持续发展。

去增长的目标是“要建立一个人们工作更少、消费更少,但过得更好的社会”。要实现这个目标,就需要在经济活动的各个层面推动激进的物质性变革,尤其是在全球化经济中的能源消耗率最高的部门。然而,降低能耗只是成功实现去增长的一个方面。如果考虑到增长是西方发展模式(有资本主义和社会主义的不同版本)的核心,一个追求去增长的社群,必须重新界定经济发展的主要驱动因素,使其不再追求增长优先的现代性,而更重视以“美好生活”为核心的文化境界。

正如费德里科·德马里亚(Federico Demaria)和阿希什·科塔里(Ashish Kothari)所述:“在一个去增长的社会中,一切都将与当前的主流价值截然不同,包括:活动方式、能源形式与使用方式、人际关系、性别角色、有偿和无偿劳动之间的时间分配,以及与非人类世界的关系等。”

去增长批判立足于这样的一种叙事:绝对的行星边界、全球气候系统的稳定性以及热力学定律都会成为指数性增长的限制性因素。一方面,从模拟的石油峰值这一视角来解读古巴后苏联时期的历史,符合这一叙事的逻辑,反映出古巴人已经适应了一系列外部强加的生物物理限制。另一方面,去增长的说法又呼应马尔萨斯主义的老观点,如罗马俱乐部的报告《增长的极限》中所强调的,人类要么必须适应绝对的生物物理极限,要么终将被其反噬。

然而,“去增长”并非一味夸大绝对极限的作用,而更重要的是呼吁人们自觉地对自身行为施加限制。社会群体不应仅对外部强加的限制作出被动的反应,更应通过自发性约束,发展出新的社会生态的组织形式。由此,古巴的情况尤为引人关注,因为其经济增长所面临的生物物理极限并非是绝对的,而是社会生成的——这些限制是由地缘政治力量所强加的。或许古巴的特殊时期能为“去增长”的未来提供重要的启示 。

在此背景下,重要的是要认识到去增长并不等同于经济衰退;相反,它是代表一种对增长至上理念的超越,提倡在截然不同的条件下组织生产和消费。在这个意义上,古巴在后苏联时代的历史是去增长的一个不完美范例。尽管许多古巴人努力建立低影响的生活方式,但“特殊时期”不是一个自愿参与的政治工程,而增长至上的观念也一直是古巴共产党经济计划的核心。

尽管古巴特殊时期的许多行为都符合去增长的框架,但从古巴政府和共产党的角度看来,古巴实际上发展的是生态社会主义。与去增长的理念相反,这样的政治理念认为,经济增长及大规模基础设施建设是实现经济发展和社会公平的必要条件。经济增长创造出丰裕的社会,劳动者也能实现公平分配。古巴的革命历史有许多例子,说明如何通过大规模的基础设施建设来解决社会、经济和环境问题,这其实呼应了一种现代性的社会主义,或更晚近的生态社会主义的理念。其中包括三个典型的例子:国家电网建设、古巴的核能计划以及“能源革命”。

经济的“增长、稳态、衰退”与“去增长”是两套不同的理念

图片来源:Global Dialogue

因此,可以说,在古巴的当代历史中,去增长与生态社会主义的两种发展路径之间存在着巨大的张力。本书的核心内容还涉及古巴在能源转型方面所遇到的矛盾。这种矛盾体现在:

(1)革命时期古巴的社会生活一直受政治计划所左右,该计划主张发展由化石燃料驱动的经济增长;

(2)革命时期的古巴同时受到另类的政治理念所影响,即发展低碳经济、推广非增长的社会价值观。

古巴曾试图全面发展基于特定能源使用模式(化石能源、核能和低碳能源)的非资本主义经济,但这些尝试均虎头蛇尾、支离破碎且无疾而终。我们要避免陷入简化分析的诱惑,而应正视古巴社会矛盾的复杂性:通过剖析去增长理念与生态社会主义理想之间的张力,关注“实际存在的地缘及其政治因素”。这样,我们才能更清晰地理解能源转型如何重塑政治、经济与社会的关系,从而追求更可持续的未来。

三、过去的未来:能源转型和环境变迁

我们对能源转型的理解,很大程度上源于对以下两大历史事件的研究:英国的工业革命和美国的城市化进程。这类学术研究的一个共同特点是,它把能源——通常是水、煤和石油——作为研究对象加以凸显,并将其纳入资本主义发展、流动性加剧、政治斗争及前所未有的人类活动“大加速”的叙事中。

此外,这些历史上的能源转型不仅被呈现为文献中的经验事实,更成为了历史编纂的工具。英国从水力到煤炭的转型,或美国从煤炭到石油的转型,在构建历史叙事方面起到了组织性的作用。从一种能源到另一种能源的使用转变标志着经济体系从更基础向更现代的质变,也影响到历史的断代。能源转型的历史叙述常常会再现目的论的观点,让人联想到19世纪和20世纪现代性中具有代表意义的“阶段论”发展观,该理论将空间上的共时差异视为时间上的发展阶段差异。不过,鉴于这些发展理论是在化石燃料的使用日益增长背景下形成的,理论的创立者自身也正是享受着化石燃料红利的人,我们有必要对其持批判态度。

无论我们是否采用发展主义的视角来看待,能源转型是大规模环境变迁的附产物。在《通往持续增长的道路:英格兰从有机经济转向工业革命》一书中,E·A·里格利(E. A. Wrigley)关注了18世纪英国从水力到蒸汽动力的转变,他将转型过程定义为从“有机经济”到“矿物能源经济”的转变。他认为,有机经济从河流、田野和森林中横向汲取其所需的低熵能量,因此,工业经济的新陈代谢受到日照率和土地供应的限制。相比之下,矿物能源经济则是一种利用降解有机物的纵向积累,从地下的化石燃料储备中汲取能量的经济。引用杰弗里·杜克斯(Jeffrey Dukes)的名言,就是“燃烧被埋藏的阳光”,或者用罗尔夫·彼得·希夫尔勒(Rolf Peter Sieferle)的话来说,即开发“地下森林”——这种能力使得大片土地被释放出来用于其他生产用途。

因此,英国和美国的能源转型表明,在可再生能源到化石能源的转型中隐含着一场彻底的地理重构。到19世纪90年代,煤炭已为英国经济提供了所需的能源,否则如果换作燃烧木材供能的话,所需的森林面积将是其国土面积的八倍。据估计,20世纪20年代的美国农业机械化释放了该国四分之一的农田用作其他用途,这些农田以前都用于种植喂马的饲料。如果我们比较一下古巴1846年和1862年的人口普查数据——在此期间殖民地制糖业迅速扩张——岛上的森林面积也减少了60%。尽管可能有所夸大,但这个数字足以说明糖厂使用木材和木炭作为燃料的规模之大,以及大片森林如何在刀耕火种的农业生产方式中开垦为甘蔗田,以服务于殖民攫取。

显然,能源生产需要空间,但不同形式的能源也推动了空间的历史性生产。由于有机经济和矿物能源经济在维持社会经济关系代谢再生产方面有不同的形式,两者反映出不同的土地需求,继而产生出具有独特历史和地理特征的能源开采、分配和消费模式。因此,在斯米尔(Smil)看来,任何追求低碳转型的城市和工业经济“都需要对现有能源系统进行深刻的空间重组,这一过程会产生许多重大的环境和社会经济后果。”

要把英美能源转型的经验照搬到后殖民情境中,至少需要进行两个方面的修正。首先,我们应该反思有机能源与矿物能源的截然二分的观点。里格利没有注意到有机能源和矿物能源的使用存在连续性,实际上两种能源在历史上的使用确实很少呈现明显的断裂。正如第1章和第2章将表明的那样,虽然在古巴建立一个燃油电力系统对于社会主义革命是至关重要的,但在整个二十世纪,制糖业仍然大量使用生物性物质作为燃料;尽管电具有“现代性”内涵,但很大一部分人口仍继续使用煤油和液化石油气做饭。在特殊时期,古巴人面临严重的石油短缺,如第3章和第4章所述,他们也着手开始了低碳转型,但在石油短缺的背景下,社会主义经济仍然严重依赖石油(详见第5章)。在全球化经济中,石油当然仍是最重要的燃料,但是煤的总消耗量从来没有达到今天的水平。旧能源和新能源往往并行使用,反映了不同能源形式和技术在不同经济和社会文化目标的导向之下所产生的效用。因此,全球能源转型的历史,应当被更准确地解读为“总体持续增长和利用不断强化的故事”。

其次,关于能源转型过程的叙事往往忽视了英国和美国在全球政治经济体系中的位置。的确,不列颠群岛的森林砍伐和土地利用转变服务于早期的工业经济,但加勒比岛屿经济的森林砍伐和土地利用转变同样也是如此。当煤炭推动英格兰和苏格兰棉纺厂的运转时,工业化的发展也依赖于整个大英帝国的有机经济,尤其依靠对那些远离不列颠群岛的大片土地的使用。在分析能源转型的概念时,我们必须敏锐地认识到,不平等的权力关系不仅在地方上,更在全球的维度上制约这一进程,否则会在历史上和地理上陷入一叶障目的视角。在古巴这样的后殖民国家发生能源转型的可能性条件,不太可能跟全球帝国核心地区的情况一模一样。

四、迈向能源转型的政治地理学

从生物物理学的角度来看,经济生产是一个依赖于能量与物质持续流动的过程,能量与物质的消耗创造了经济价值。在此,能源基础设施起到推动性的作用,因为它“为远距离、快速和廉价的沟通和交换创造了可能性条件”。从历史上看,古巴经济曾被整合到一系列基础设施布局之中:起初是作为帝国核心地区的能源与物质净供应方,后来则是作为国际社会主义政治经济体和“加勒比石油计划”(PetroCaribe)(由古巴和委内瑞拉牵头的区域贸易联盟)中的成员,而成为一个能源净进口国。【译者注:加勒比石油计划是委内瑞拉在2005年发起的一项区域能源合作倡议,其核心目的是通过优惠条件向加勒比和中美洲国家提供石油和石油产品。它不仅是经济协议,更是一个具有深远地缘政治意义的战略工具,深刻影响了该地区过去近二十年的发展。】

一种能源使用的地方化实践,只有在地缘政治、市场或其他社会关系能够维持跨地域的低熵正向交换时,才能得以维系。确实,能源使用既需要物质输入也产生物质输出,同时它也在不同地方之间建立起种种关系,这些关系影响着社会生活的集体形式与政治可能性。

能源使用的地理学分析可以从绝对性和关系性的两个层面展开。从绝对性层面看,轰鸣的发电机、锈蚀的电缆、运煤火车、远洋油轮、自制太阳能热水器、闷烧的窑炉、巨大的天然气液化厂以及清空的罐具,都是有形的、在空间中可见的物体,它们在不同的场景中协助能源输送。当这些元素聚合在一起为其他事物的发生创造可能性条件时,它们便构成了基础设施。从关系性层面看,基础设施既连接也区隔,既包容也排除。它们维持着物质和符号的交换,并体现了一种政治经济逻辑,该逻辑明确了能量交换和能源获取的准则。

正如布莱恩·拉金(Brian Larkin)所言,基础设施构成了“流通的体系结构”(architecture of circulation),能量、资本、符号和社会权力经由此处流动,从而“创造出日常生活的氛围和环境”。因此,我们可以从社会-生态情境的绝对地理和关系地理出发,追溯能源日常使用的地方化实践,正是这些实践,形塑了人类生活的基础设施形态。

古巴群岛为验证上述理论提供了一个有趣的案例。从地球物理学的层面看,岛屿是一个拥有独特地质和生态特征的绝对空间,资源基础有限。然而,为了维持社会经济关系的再生产,岛民往往会与居住在岛外的群体进行物质和符号的交换。通过参与跨区域的交换,他们得以输入富余的能量和物质,从而突破环境的限制。正如埃里克·克拉克(Eric Clark)所写:“岛屿或许是物质现实中地球物理意义上既定存在,但它们如何发展,更多地取决于其在一个演进的社会-生态系统中的位置(positions)、定位(positioning)和关系,而非其自身的物理局限与固有条件。”纵观古巴的革命历史,古巴人民在不同程度上实现了与域外的国家和资本进行社会—生态交换。因此,要理解古巴岛屿经济在历史长河中的物质再生产,我们需要一种“渐进的地方感”(progressive sense of place)。

正如岛屿是广阔的社会-生态交换网络中的一个节点,工业技术也可以被认为具有社会-生态地理属性。一台机器,或一件电动工具,只要持续地获得从局部环境或异地环境中输入的低熵流,便能持续地运转。阿尔夫·霍恩伯格(Alf Hornborg)指出,在现代社会中,机器往往被视为有边界的物体:各式各样的技术人造物——无论是古巴的甘蔗收割机还是苏联制造的电熨斗——都见证着人类的创造力与现代性。然而,这种“机器拜物教”论忽视了其背后的政治地理因素:正是这种因素使机器得以作为更广阔的生态流网络中的节点而免于“消解”。霍恩伯格写道:“技术……取决于人类社会中能量、物质及其他输入和输出的交换比率。”他接着说:“根据热力学第二定律,我们知道任何技术系统的产出所蕴含的有效能量或生产潜力,都低于其生产过程中所需的输入能量。换言之,一个技术系统若要能存续,必须通过生态非对称的资源流动来实现自身的再生产。”

借用蒂姆·英戈尔德(Tim Ingold)的说法,能源技术更像一个交叉点,而非一个封闭的物体;它更像“一束线条”,而非“一团物块”;能源技术依靠持续的低熵流来运作。与其说能量在机器之中流动,不如说机器身处能量的流动之中。一件技术物存在于社会-生态关系的网络当中,它也是一种积累的社会性策略。要维持强大的技术能力,就必须积聚生态资源并维护那些支撑资源流动的基础设施布局。因此,能源使用取决于一种地缘政治的社会权力模式,这种模式组织并从空间上调度能源流动的不均衡分配。在本书中,我将展示各种形式的能源使用如何催生出政治化的地理格局,以及当这些格局在能源转型时期被重构时,自主性与依附性的关键的政治动态关系是如何被重新议定的。

五、政治想象与基础设施型国家

要研究古巴能源如何进行跨地域的输送,我们无法绕开社会主义国家这个关键的角色。事实上,古巴的低碳困境引出了一系列根本问题:国家在能源转型中扮演什么角色?基础设施又如何重组社会?

关于基础设施与国家的关系,一个经典理论是迈克尔·曼(Michael Mann)的“基础性权力”(infrastructural power)。在这里,基础设施成为国家用来建立社会秩序的一种工具,它通过建立超越地方的社会-技术网络来施加影响。换句话说,一个中央政府通过打造覆盖全国的基础设施系统来把政策推行到每一个角落,而这正是国家构建的核心。例如,印度摆脱英国统治实现独立后,电气化的决策权从联邦政府下放到各邦,后殖民国家借此扩大了管控,尽管权力分布在整个次大陆并不均匀。另外,自莫桑比克从葡萄牙殖民统治中独立出来后,莫桑比克解放阵线也将电力网络扩展到了农村。【译者注:莫桑比克解放阵线,通常称为Frelimo,是莫桑比克一个重要的政治和军事组织,与该国争取摆脱葡萄牙殖民统治的独立斗争有着直接联系。】

这种集中化的基础设施催生了新的社会经济实践,使得后殖民国家的话语在这些实践中不断再生产出来。正如马库斯·鲍尔(Marcus Power)和乔舒亚·基什内尔(Joshua Kirshner)所强调,国家的领土性存在,正是基础设施所造成的结果。

在众多有关基础性权力论述中,“领土”是个没有争议的概念,它被看作国家权力运行的固定舞台。这种看法在环境政治领域很常见:国家常被想象成一个自主的行动者,或一种制度性存在,负责管理、简化或者干预环境。但政治地理学的最新理论挑战了国家与环境的二元对立, 该理论认为,领土不应仅仅是国家权力的静态背景板;相反,它是社会-技术与社会-生态网络化实践的结果,而“国家”正是通过这些实践被展演出来。当人们以国家之名(或反对国家、甚至超越国家)与基础设施环境互动时,国家就处于不断地领土化和再领土化的进程中。因此,如果说技术和经济活动是社会生态流动网络中的节点,那么当这样的网络以特定的规模在日常实践中覆盖相应的地区时,国家就形成了。

最近,保罗·罗宾斯(Paul Robbins)在批判“去增长”理论时指出,大规模基础设施方案是生态社会主义建设的核心。基础设施作为过往能源消耗与劳动的产物,又为新型、更大规模的社区形成与管理创造了条件。我认为,古巴社会主义国家在某种程度上是燃油电力基础设施的产物——这套基础设施是实现社会-生态转型的工具。国家电力系统激发了一种对大规模共同体的想象,呼唤后殖民时代的社会主义主体与之互动。也正是在这个互动的过程中,与国家电力系统相关的主体被塑造出来。这种将大规模基础设施视为进步力量的观念,使得生态社会主义与“去增长”的主张区别开来。“去增长”往往倾向于缩小社会和经济活动的规模,追求“节俭而平等的小型社会”,其中甚至带有一丝“隐含的反城市主义”的倾向。因此,当我们评估和设计激进的环保方案,并探讨如何通过跨地域的能源输送来实现这样的方案时,我们必须密切关注国家的作用,以及推动国家形成的基础设施实践。

这样的国家视角对现有研究进行了补充,它指出技术、文化和政治秩序是如何在能源发展的进程中协同共生的,而一系列的国家因素也影响了这一进程。尤其值得注意的是,关于苏联能源工业史的大量研究强调一个由系统构建者、工程师和科学家组成的新兴专业群体所起的作用。他们的技术选择不仅影响了工业组织模式,也关系到苏联这个新兴国家的合法性和地缘政治关系。

然而,如果“政治”指的是人类社会关系中各种权力的运作与协商方式,那么我们就不能把目光仅停留在宏观系统层面,还必须关注能源转型如何改变了现实生活中的社会等级和资源的不平等获取。正如瓦内萨·卡斯坦·布罗托(Vanesa Castán Broto)所说,能源转型“意味着对日常的环境因素进行重组,正是这些因素让特定的资源、技术、制度和社会实践稳定下来。”换句话说,研究基础设施的转型,要求我们对如何“践行政治”有更深入的理解。

综上所述,“基础设施形态”(infrastructural form)是本书的核心概念。“形态”(form)这个词很关键,因为它既指一种实体,也指一个过程。作为名词,形态一词将基础设施表述为一种绝对的物理存在;但作为动词,它则捕捉到了基础设施的关系性特质——它如何塑造社会生活,如何“创造一种感官的、可触摸的环境,将政治理念转化为切身的体验”。

彭妮·哈维(Penny Harvey)认为,基础设施是一种旨在“创建系统性、关系性形态”的尝试,它既能促成,也会限制人类的行动。当基础设施被纳入某个政治经济计划时,它同时也参与形塑社会想象,呼唤主体的生成。在全球气候变化的时代审视石油能源使用所创造的主体性格外重要。

在后续章节中,我将展示,一种关于能源使用的想象是如何被植入古巴政治的,这种想象的核心是塑造一个后殖民的阶级主体。然而,人们在特殊时期有着不同的经历,其受到性别、种族与阶级等因素的差异性影响。强制性的低碳转型,一方面催生了许多新的基础设施,另一方面也冲击了关于社会主义进步性的主流叙事,使社会主义国家出现裂痕进而进行地域重组,也迫使古巴人民在革命性转变的宏大文化背景下,去斡旋他们所遭遇的种种不公。

六、全书概要

为分析古巴在能源转型时期所遭遇的低碳矛盾的后果,下一章将考察二十世纪中期古巴深陷石油依赖的宏观背景。民族主义的话语将古巴群岛界定为可开采资源极度匮乏的空间,而革命话语则承接了民族主义的叙事,强调岛屿被剥夺发展潜力的方面。理解资源匮乏的关键,在于如何通过关系性的视角对岛屿的资源基础进行剖析:在民族主义的叙事中,石油巨头对古巴油田的发现秘而不宣,外资糖业公司砍伐了岛上的森林,而燃气和电力产业的不均衡发展则充分反映了美国投资者的逐利动机。当革命的马列派在1960年代初开始掌权工会后,他们深受社会主义电气化愿景鼓舞,也制定了相关的发展战略。用古巴的蔗糖换取苏联的石油,为社会主义国家的形成提供了新陈代谢的条件。

第二章聚焦国家电力系统对社会主义事业的重要性,分析古巴电力基础设施的特定形态转型,如何体现了社会主义发展对规模化的追求。古巴的马克思主义论辩基于两个基本假设:其一,能源消耗增长是发展的刚需;其二,集中式、全国一体化的基础设施是实现社会公正——或用更流行的术语“能源正义(energy justice)”——的必要物质条件。国家配给制度与国家电力系统共同构建了能源生产、分配与使用的政治经济版图,把社会主义国家打造成为供给公正能源的载体。然而,1980年代苏联的石油产业走向衰退,又促使古巴政府启动了一项重大能源改革。尽管提升工作效率被视作革命要务,但改革计划的核心却是古巴的“世纪工程”——通过建设核电站重新配置革命的基础设施形态,在降低对苏联石油的依赖的同时,仍将国家的生产力提升至最高水平。随着古巴与苏联签订的优惠石油进口协议终止,其核计划也戛然而止。

第三章基于在比那尔德里奥和哈瓦那的田野调查,考察社会主义阵营解体后城市家庭生活的变迁。古巴人民与能源基础设施的互动并不均衡,尤其受到性别差异的影响。他们与国家的基础设施体系走向衰败,人们与基础设施的不平等关系导致其自身对危机有着阶层化的体验。能源消费的骤降不仅带来了物质层面的不平等,更挑战了革命的主流叙事。无论是政府官员还是普通民众,都围绕国家困境、抵抗与创造力等议题,构建既相互矛盾又彼此关联的叙事,以此协商并常态化他们的生活体验。在这些叙事中,“特殊时期”这一元历史范畴使他们得以解构因能源使用而加剧的性别不平等,从而避免了更大的意识形态危机。

第四章将视角从城市居民转向政府、学界和工业界对能源危机的应对。这些应对方式符合生态社会主义与“去增长”的两种范式特征,而笔者更关注与后者相关的政治目标,尤其是1993年政府为指导国有经济活动而制定的“能源计划”。该计划允许民众自行创建与国家体系平行的的基础设施系统,使他们不受缚于国家的制约。新型能源系统为增强地方自治创造了条件,也推动了国家的多孔化形成(porus state formation)。小规模基础设施的激增与本地化交换网络的扩展,引发了围绕燃料商品化的政治冲突。当日常生活的基础设施形态改变时,能源使用就成了社会主义古巴协商政治未来的实践。

第五章考察二十一世纪初影响古巴生活转型的三个关键事件:飓风“查理”的侵袭、“能源革命”以及委内瑞拉玻利瓦尔共和国在区域事务中的崛起。虽然“能源革命”使经济相对地大幅“脱碳(decarbonized),但古巴又通过加入“加勒比石油计划”,找到了在非市场条件下获取委内瑞拉石油的渠道。委内瑞拉的石油使得古巴能源消费实现绝对意义上持续增长,从而维系了低碳矛盾。基于对工业部门和家庭的实地观察,笔者评估了能源革命期间人们致力于降低经济能源强度所付出的长远努力,涉及家庭层面的能源转型、对劳动性别分工的干预,以及官方辞令中对能效的积极呼吁。

从1980年代的能源改革(第二章)经特殊时期(第三至四章)直至能源革命时期(第五章),一种关于能效的伦理与“真正革命公民”(true revolutionary citizen)的价值观不断得到延展。这种伦理观旨在培育“节俭”(ahorro)的文化,其加强了权力的集中并巩固了社会主义国家的主导地位。

本书的结尾讨论古巴的低碳矛盾如何有助于我们认识能源转型。与当前主导该领域研究的英美经验不同,古巴的历史促使我们重新审视关于能源转型的核心假设:若从边缘的加勒比岛屿出发研究历史,我们会得出什么样的不同结论?冷战时期形成的古巴社会主义模式,最初以苏联为榜样,深受以“发展生产力”来推动经济进步的马克思主义思潮的影响。耐人寻味的是,当代古巴及国际层面关于生态社会主义讨论,在低碳发展方面的争议竟与这些早期论争的核心观点遥相呼应。不过,后殖民视角为我们揭示了关键的地缘政治变迁因素:历史形成的权力关系会影响能源使用的情况,因此,实现生态社会主义或其他增长型愿景的可能性,取决于一个群体在全球政治经济格局中的位置。虽然规模化的基础设施解决方案已在古巴占主导地位,但去增长理念所引领的实践也融入了岛屿生活的肌理。自主与集中、自给自足与再分配这些看似相互冲突的政治目标,在经济脱碳进程中却并行不悖地得以共同推进。

原标题: The Low-Carbon Contradiction: Energy Transition, Geopolitics, and the Infrastructural State in Cuba:Introduction