盘点那些转基因作物之抗草甘膦转基因作物篇

来源: Jrry86新浪博客 发布时间:2019-05-18 阅读:2940 次

作者按:本文是笔者写作的《盘点那些转基因作物》系列文章的第一章,第二章Bt抗虫作物篇和第三章黄金大米篇早几年已经完成,好评如潮。可这第一章抗草甘膦作物篇断断续续写了两年,一方面由于近年有关草甘膦的情势跌宕起伏千变万化,另一方面笔者也忙于写作其它系列反转基因文章、介绍国内外反转新动向,所以一直未能将此章写完,这样拖下去,恐怕永无完成之日。

最近一段时间美国连续开庭审理了两起美国民众诉孟山都农达致癌官司,陪审团都裁定农达草甘膦导致原告罹患非霍奇金淋巴癌。特别是今年2月底开始的这第二起在加州联邦地区法院进行的诉讼,更是应孟山都提出的动议,特地将诉讼分为两个阶段进行,第一阶段专门从科学上论证农达草甘膦是否致癌。控辩双方都派出强大的科学家阵容,各自列举科学研究证据进行质证,庭审完成后,陪审团又经过五天讨论,最后一致采信原告方科学证据,裁定草甘膦是导致原告患癌的实质原因。通过这一裁决,至少可以这样说:在加州联邦法庭上,科学大论战的结果,证明草甘膦致癌的科学占了上风。随后庭审进入第二阶段,质证了孟山都的责任以及赔偿问题,就在昨天(编者注:2019年3月27日),第二阶段审理结束,陪审团裁定孟山都需赔偿原告八千零五十万美元。而去年8月在加州州法院结束的第一起诉讼,孟山都则被历史性地裁决赔偿原告两亿八千九百万美元,后又被调降为七千八百万美元。

这两起诉讼分别是在州内法院和联邦法院进行的第一起诉讼,具有风向标的指导意义,未来还有过万的类似诉讼等待审理。一时之间,草甘膦被推上风口浪尖。所以笔者决定应个景,将盘点抗草甘膦转基因作物篇已经写好的部分逐步分节发出来,这样也给自己一个压力,迫使自己尽快完成后面的段落,不使这一系列文章成为烂尾楼。

转基因作物自问世以来一直争议不断。世界上第一个获准商业化种植的转基因食物作物是西红柿(商品名Flavr Savr),于1994年在美国上市,它并没有转入外源基因,而是转入了内源性多聚半乳糖醛酸酶基因的反义基因,可以产生反义RNA,从而抑制多聚半乳糖醛酸酶的表达,这属于RNA干扰技术。经过这样改造后的西红柿成熟缓慢,不易软化,货架寿命延长;而一般的西红柿,为便于运输和让其能在货架上待得久,都是在远未成熟的情况下就采摘下来,然后再用人工手段催熟。

可实际上该转基因西红柿获准上市暴露了FDA安全评估体系的严重缺失,因为法律诉讼而被强制曝光的大量FDA内部文件显示,FDA在尚未彻底弄清28天喂养研究中食用某个Flavr Savr品系西红柿的试验组大鼠胃出血和死亡率高发的原因的情况下,就批准了这个由Calgene公司开发的第一个转基因食物作物供人类食用,并且不需要标识、警示和上市后监控。值得庆幸的是,该西红柿味道不行(讽刺的是Flavr Savr的本意是美味的),还是会变软,因此极不受欢迎。在孟山都于1997年收购Calgene时,该西红柿被从市场上彻底淘汰[2]。

目前全世界没有一个国家批准并实际进行了转基因西红柿的商业化种植,也就是说全世界的市场上都没有合法的转基因西红柿存在。而中国在上世纪末曾经批准过3种缓熟耐储存和1种抗病毒转基因西红柿的的种植[3],但是耐储存西红柿在生产上没被消费者接受,故未实现商业化种植[4]。到2004年许可到期的时候,应该是没有再获得延期,所以目前中国批准种植的转基因作物只有棉花和番木瓜[5],若有任何转基因西红柿及其它转基因作物都属于违法滥种。

转基因作物发展到如今已经有二十多年,主要有两类:抗除草剂作物和Bt抗虫作物,或者兼具这两种特点的性状迭加作物。根据“国际农业生物技术应用获取服务”组织(ISAAA,这是一个由美国农业部、美国国际开发署、孟山都、拜尔等资助成立的特别向发展中国家推广农业转基因技术的机构)于2018年公布的全球2017年转基因种植情况简报,这两类转基因作物及迭加性状作物占据了全世界商业化种植的转基因作物的99%以上[6],其中的抗除草剂作物绝大多数都是抗草甘膦的,而其它种类的转基因作物种植量几乎可以忽略不计。别看挺转者口口声声转基因作物有多种多样的应用,比如抗病毒、抗旱、抗盐碱、增加多种营养成分等等,并经常以此来吹嘘转基因作物给人类带来的好处,但其实这都是些忽悠人的幌子。实际上转基因作物超过99%的都是Bt抗虫和抗除草剂的。本文将详细盘点抗草甘膦转基因作物的弊端[7]。

转基因抗草甘膦作物

草甘膦是一种内吸传导型广谱除草剂(即uptake and translocation),号称“见绿杀”,不管是作物还是杂草,只要被喷上,都会被杀死。很多市场上销售的配方除草剂都是以草甘膦作为主要活性成分的,例如孟山都的旗舰产品农达除草剂(商品名Roundup)。

草甘膦能抑制植物自身的一种酶(EPSPS酶)的活性,而这种酶是植物内合成芳香环氨基酸色氨酸、苯丙氨酸和酪氨酸所必须的。一旦EPSPS酶受到抑制,植物便不能合成这几种氨基酸,因而影响到植物内部蛋白质的合成、以及次级代谢产物如叶酸盐、泛醌和萘醌的生成,从而导致植物死亡。

植物主要通过叶片吸收草甘膦,也通过根部吸收少量,然后转运到根部和叶子的生长点,在使用草甘膦除草剂数小时后,植物便停止生长,而数天后,叶片开始变黄,最终死亡。这也意味着草甘膦只对生长着的植物有杀灭作用,但并不会阻碍种子的发芽。

只有植物和微生物中存在EPSPS酶,在哺乳动物中则不存在表达EPSPS酶的基因,也就不会存在草甘膦抑制EPSPS酶的过程,所以草甘膦被工业界认为对人畜无害[8]。

而自然界中有些微生物体内的EPSPS酶天生对草甘膦有抵抗力,不会受到草甘膦的抑制,转基因科学家便利用这个特性,反复试验之后,开发出了抗草甘膦转基因作物,即向作物中转入一个来自农杆菌CP4菌株的基因,该基因所表达的大量EPSPS酶,不会被草甘膦抑制,以此取代作物本身的EPSPS酶的作用,这样相应的几种芳香环氨基酸都可以被正常合成,该作物就能保持生长而不被草甘膦杀死。

世界上第一个抗草甘膦作物---大豆,由孟山都科学家开发成功,1996年该大豆成为第一个获准商业化种植的抗草甘膦转基因作物,目前抗草甘膦作物还应用于玉米、加拿大油菜、苜蓿、甜菜和棉花[9]。

后来又开发出另一种类型的抗草甘膦转基因作物,即向作物中引入外源基因,该基因所表达的酶能够代谢草甘膦,这样经喷洒并被吸收的草甘膦,就会被作物中的这种酶代谢掉,不再能抑制作物自身EPSPS酶的功能了。

本来草甘膦除草剂都是在发苗前使用的(pre-emergent application),发苗后再对着作物使用草甘膦的话,会把作物也杀死。而上述两种类型的抗草甘膦作物的出现使得发苗后应用(post-emergent application)这种新的草甘膦使用方式成为可能。

试想一下,对着生长中的农田无差别喷洒草甘膦除草剂,那些杂草因为没有抵抗能力而被杀死,而抗草甘膦转基因作物则能够存活下来,这样农民就可以从繁重的除草劳动中解脱出来,节约了大量人力成本。然而,这一切的负面结果就是作物、土壤和环境中不可避免的存在大量草甘膦残留,特别是草甘膦是内吸传导型的,配方除草剂中加入的其它助剂更是要确保草甘膦渗透入作物和杂草内部,以提高除草效率,因此抗草甘膦转基因作物中的草甘膦残留几乎都存在于作物内部,无法洗脱、难以降解。

草甘膦安全吗?

前文提到抗草甘膦转基因作物的出现,导致草甘膦除草剂在作物发苗后的应用成为可能,也因此在转基因作物内部存在大量草甘膦残留。那么随之而来的问题就是:草甘膦安全吗?转基因及农药公司告诉我们的是,草甘膦是一种安全除草剂,不会给人畜带来危害。可实际情况如何呢?

先来了解一下草甘膦的历史。草甘膦最初是由瑞士公司Cilag的化学家Henry Martin于1950年合成的,但这项工作从未发表。1964年,美国的Stauffer化学公司将它作为金属螯合剂申请了专利,用于对商用锅炉和管道的清理或除垢,因为它能与钙、镁、锰、铜和锌离子螯合。要知道,这些金属离子对我们的生命至关重要,一旦被草甘膦螯合,它们将不再能发挥正常生理作用[10]。

到1970年,孟山都的科学家John Franz又独立发明了草甘膦,并于1974年将其作为除草剂申请了专利。孟山都还宣称草甘膦通过阻断莽草酸代谢途径来杀死植物,而因为哺乳动物不存在这个代谢途径,所以草甘膦对人畜没有影响。所谓莽草酸代谢途径是指细菌、真菌、藻类、某些寄生性原生虫和植物体内合成叶酸盐和芳香环氨基酸的代谢途径[11]。

草甘膦的第三个专利也是孟山都的,2003年,孟山都将草甘膦作为寄生虫防控类型的抗菌剂或抗生素而申请并获得了专利,对,你没看错,是抗生素,它被用来治疗细菌感染,并用作多种疾病(如疟疾)的寄生虫控制[12]。想象一下,自然界中喷洒了那么多草甘膦抗生素。

无论工业界如何宣传草甘膦的安全性,独立科学家对草甘膦的研究一再显示草甘膦具有多种毒性,包括致癌性、遗传毒性、内分泌干扰、以及对环境和非标靶生物的危害等等[13]。

而在2015年3月,世界卫生组织下属国际癌症研究机构(IARC)将草甘膦划归为2A级致癌物并具有遗传毒性[14]。

IARC定期召开会议,研讨并发布致癌物分类,它将致癌物分成如下几类[15]:1类,对人类致癌;2A类,对人类很可能致癌;2B类,对人类可能致癌;3类,对人类的致癌性无法分类;4类,对人类很可能不致癌。

2015年3月3日至10日,来自11个国家的17位独立科学家在法国里昂举办了讨论会[16],分析了科学文献中现有的、经过同行评议而公开发表的、有关于草甘膦的流行病学研究、动物试验和体外实验研究结果,并得出结论认为草甘膦“对人类很可能致癌”(2A类),即有确凿证据证明对动物致癌,有有限证据证明对人类致癌。IARC发布的报告中还提到美国环保署(EPA)在1985年曾经根据孟山都自己的小鼠肿瘤研究结果,将草甘膦划分为可能对人类致癌。

而在1991年,在孟山都的影响下,EPA经过重新评估,将结论改为草甘膦对人类不会致癌。可即便如此,EPA科学顾问小组还是注意到经过重新评估的结果,若使用IARC推荐的两种统计检测方法,仍然显示出很大的异常,因此有两位EPA自己的科学家拒绝签名认可环保署的报告[17]。

IARC对草甘膦的评估中,就采纳了美国环保署报告中发现的这重大异常,同时也采用了一些新研究发现,得出了草甘膦对人类很可能致癌的结论。IARC报告还指出草甘膦会损伤人类DNA和染色体,即具有遗传毒性。例如一项研究发现,在附近喷洒草甘膦配方除草剂之后,社区居民的血液中染色体受损的标志物微核(micronuclei)的含量显著增加[18]。关于世界各评估机构围绕草甘膦的角力以及草甘膦的危害,后文还将深入讨论。

草甘膦除草剂与转基因作物的关系

在深入探讨草甘膦的危害之前,有必要先厘清草甘膦与转基因作物之间的关系,这样读者才能明了为什么说抗草甘膦转基因作物的安全性是与草甘膦的毒性息息相关的,也因此抗草甘膦转基因作物的存在,对环境和健康造成了极大危害。因篇幅较长,笔者打算用两节内容来阐述这个问题。

一直以来,都不断有针对草甘膦的研究发现它对人畜造成伤害,但这些并未引起管理机构的重视,直到2015年3月,世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)确认草甘膦为2A类很可能致癌物、并具有遗传毒性,这实际是肯定了以前多项针对草甘膦的毒理研究和流行病学研究。此后的几年时间内,也有更多有关草甘膦多方面毒性的研究以及评论文章得以发表,其中引人注目的有发表在最著名的《新英格兰医学杂志》(2017年影响因子超过79)上的一篇评论文章,题为《转基因、除草剂和公众健康》[19],探讨了抗草甘膦转基因作物以及与其捆绑销售的农达除草剂的可能危害,作者认为转基因食品以及用于其上的除草剂可能给人类健康带来危害,这在以前的评估中都没有得到审视,他们呼吁监管机构重新考虑转基因作物和除草剂的安全评估体系,建议评估还应包括纯草甘膦、配方草甘膦以及草甘膦和其它除草剂混合作用时的毒理研究。归纳一下,他们的观点就是评估转基因作物的安全性应同时评估与其相捆绑的配方除草剂的安全性。

自2015年IARC将草甘膦划分为2A类致癌物以来,世界各地掀起了风起云涌的反对草甘膦和转基因作物的运动,甚至有国家禁用了草甘膦

[20]:美国加州环保署则将草甘膦列入已知致癌物名单(注意是已知致癌物!),在加州销售的含有草甘膦的产品都必须加上致癌警示标签,孟山都对此提起法律挑战,但加州环保署的决定得到了加州最高法院的支持[21];法国计划到2021年削减80%的草甘膦应用,最终目标是淘汰草甘膦,法国里昂的一家法院则取消了一款农达除草剂产品(Roundup Pro 360)的销售许可[22];而最近的两起美国农达草甘膦除草剂致癌诉讼,原告方都获得陪审团支持而胜诉,拜耳/孟山都需支付巨额赔偿[23],这两个判决结果也带来巨大影响,越南随即宣布禁止进口草甘膦除草剂,并将启动法律程序将草甘膦从允许使用的农药名单上移除[24],相信有更多国家会跟进。

这一切都将草甘膦推上了风口浪尖。与此同时,挺转者也掀起了为草甘膦和转基因作物洗地的浪潮。其中一个常见的论调就是草甘膦的毒性与转基因作物的安全性无关,因为草甘膦早在转基因作物出现之前就已经存在约20年,而且非转基因作物也在使用草甘膦。他们试图以此来撇清草甘膦与转基因作物的关系。

这话听起来貌似有理,其实不然。目前美国的转基因作物有90%转入了抗除草剂基因[25],而从“国际农业生物技术应用获取服务”组织(ISAAA)发布的2017年报告可知,全世界有88%的转基因作物是抗除草剂的[26]。实际上这88%抗除草剂作物占压倒性多数的是抗草甘膦的,而抗其它除草剂(例如草胺膦等等)的转基因作物要么逐渐从市场上消失、要么种植面积大幅下降,因而说全世界约85%左右的转基因作物是抗草甘膦的,这应该没什么问题。

孟山都设计抗草甘膦转基因作物的目的就是为了更方便地使用草甘膦来除草,这样就可以与抗草甘膦转基因种子捆绑销售农达除草剂,以达到利润最大化;也正因为有了抗草甘膦转基因作物,才导致草甘膦的大量使用。所以抗草甘膦转基因作物和草甘膦是牢牢捆绑在一起的,它们之间是相互依存,不可分割的,没有这类转基因作物,就不会大规模滥用草甘膦并使得草甘膦成为当今世界销量最大的单一农药;而如果草甘膦因其毒性和致癌性而被限制甚至禁止使用,那么这类转基因作物就失去了存在的意义。

可以说,草甘膦与占转基因作物总数约85%的抗草甘膦作物是息息相关的,而不是没有关系。这从前述《新英格兰医学杂志》文章的题目、以及文中的观点也可以看出来,实际上学术界主流是建议把转基因作物和其捆绑的除草剂(包括草甘膦)结合在一起讨论其对人类健康的不利影响的。

由于抗草甘膦转基因作物本身可以抵抗草甘膦除草剂,在这类作物播种前后、发苗和生长期间以至收割前,可以反复多次喷洒草甘膦以除去杂草,甚至在某些发达地区,可以开着飞机大面积喷洒。草甘膦本身是内吸传导性除草剂,会被植物吸收而不是仅停留在植物表面,而配方草甘膦除草剂中使用的表面活性剂和其它助剂更是要确保草甘膦渗透入杂草和作物内部[27],这样杂草是被杀死了,而作物上的草甘膦根本无法洗脱,这就不可避免的造成草甘膦在作物上甚至作物内部大量残留[28]。

而挺转者津津乐道的所谓非转基因作物也会使用草甘膦来除草,则是完全不同的情况,因为非转作物使用草甘膦时,只能在播种前使用,而播种发苗后再使用草甘膦,只能小心翼翼喷洒在作物周围[29],以避免接触到作物,否则会连作物一并杀死。因此,非转基因作物虽然也会使用草甘膦除草剂,但是在作物上却不会造成残留(不过要注意的是,草甘膦对使用者仍然会带来危害)。同时,对于非转基因作物来说,草甘膦除草剂只是多种除草剂中的一种,它们之间没有相互依存的捆绑关系。

由此可知,在抗草甘膦转基因作物出现以前,草甘膦只能在作物发苗前使用,食物和饲料中基本不会有草甘膦残留;而正是由于抗草甘膦作物的出现,才使得发苗后对着作物直接喷洒草甘膦成为可能,这是一种全新的使用方式,大大拓展了草甘膦的使用范围和用量,导致其不可避免地残留在食物中。

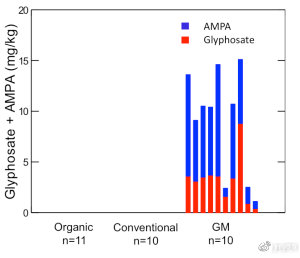

2014年发表在国际期刊《食品化学》杂志上的一项研究证实了这点。经检测,转基因大豆上草甘膦残留量惊人,平均为11.9 ppm,最高为20.1 ppm,而常规作物和以有机方式种植的大豆上基本没有草甘膦残留。见下图:

图片来源:Food Chemistry, 2014, 153, 207–215

红色和蓝色分别为转基因大豆中草甘膦和氨甲基膦酸(AMPA,草甘膦的代谢产物)的残留量,而有机大豆(图左边)和常规种植大豆(图中间)中,则检测不到草甘膦残留。

顺便提一句:所谓的“实质等同”指的是转基因作物与其非转基因对应物在营养成份和元素组成上相近,因而转基因作物与非转作物一样安全营养。但上述研究除了测定了转基因与非转基因大豆中的草甘膦残留,还测定了35个不同的营养和元素(elemental)变量,结果证明它们在组成上“实质不等同”。

除草剂在转基因作物上的残留,是可能给人类和动物的健康带来危害的一个最明显的因素,令人遗憾的是,现有转基因作物风险评估体系却忽视了这个因素的存在,20多年来除草剂在转基因作物上高度残留的相关数据一直严重缺失,这让公众又如何能信任这样的风险评估体系呢?如果这是因为认识不够而造成的,这是很糟糕的事情;而如果这是因相关公司努力影响风险评估体系而导致的结果,那就更加糟糕了[30]。

综上所述,试图以非转基因作物也使用草甘膦除草剂,来撇清抗草甘膦转基因作物与草甘膦之间的相互依存关系,这种说法根本不值一哂。事实是草甘膦与占转基因作物总量约85%的抗草甘膦作物是息息相关的,因为种植非转基因作物使用草甘膦除草剂来除草,用量既少,又几乎不会在作物上造成残留,只有抗草甘膦转基因作物才会有大量草甘膦残留,这就是它与非转基因作物使用草甘膦的根本区别所在。

继续讨论草甘膦除草剂与转基因作物的关系

上一节讨论了草甘膦与占转基因作物总量约85%的抗草甘膦作物之间相互依存的捆绑关系,而正由于抗草甘膦转基因作物的出现,使得发苗后对着作物直接喷洒草甘膦除草剂成为可能,这带来了草甘膦用量的巨量增长。

另一方面,杂草也逐渐进化出对草甘膦的抗性,出现了超级杂草。早在2013年,著名的《自然》杂志就发表社论,题为《案例研究:对转基因作物的严格审视》,提出的关于转基因作物的第一个问题就是“转基因作物孕育了超级杂草?”,而答案是“对”(GM crops have bred superweeds: True)。

2014年6月《自然》杂志再次发表社论,题为《一个日益严重的问题》[31],指出在美国23个州已经出现超级长芒苋,而这只是正在涌现的超级杂草中的一种。文章还明确指出存在广泛的共识认为,这些抗性杂草的扩张,其根本原因是由于抗草甘膦转基因作物的种植。主流科学界可没有像挺转者那样恬不知耻地说因为草甘膦先于转基因作物出现,非转基因作物也使用草甘膦,所以超级杂草的出现与抗草甘膦转基因作物无关。

例如,2017年9月,中国农业生物技术学会发布转基因十大谣言真相[32],针对流传的关于转基因的“谣言”进行“辟谣”,可实际上这所谓的“辟谣文”,本身才是个谣言制造机器。如文中所说“谣言十:种植转基因抗除草剂作物会产生‘超级杂草’”,它辟谣说“转基因抗除草剂作物不会成为无法控制的‘超级杂草’”,对照主流科学界的观点,这才是彻头彻尾的谣言:实际上,“超级杂草”意指杂草对除草剂产生抗性因此不会被相应除草剂杀死,可笑的是,“中国农业生物技术学会”却信口雌黄地把“超级杂草”篡改成意指抗除草剂转基因作物本身,然后说这些转基因作物会被其它除草剂杀灭,所以不是“超级杂草”,从而得出超级杂草是谣言、超级杂草不存在的结论。这哪里是辟谣,分明是睁着眼睛说瞎话。

而面对超级杂草的涌现,种植转基因作物的农民不得不更频繁地使用草甘膦除草剂并增加单次使用剂量。结果这又使得杂草抗性越来越大,而有抗性的杂草种类也越来越多。据统计到2014年在世界上18个国家共出现了23种对草甘膦具有抗性的杂草,而在抗草甘膦转基因作物出现之前,从未有已知的抗草甘膦杂草存在。有趣的是孟山都的科学家发现某些超级杂草中有多达160个拷贝的EPSPS基因,也就是说超级杂草通过大量表达EPSPS酶来抵抗草甘膦对该酶的抑制作用[33]。

这样就形成了一个恶性循环,导致草甘膦的使用量急剧增长。根据美国Benbrook博士2016年发表在《欧洲环境科学》杂志上的文章《草甘膦除草剂在美国和全球应用趋势》,在引入抗草甘膦转基因作物之前,美国草甘膦用量从1974年的64万公斤增加到1995年的1800万公斤,用了21年的时间,那年草甘膦在美国农药用量中排名仅为第7;而在1996年引入抗草甘膦作物之后,到2014年草甘膦用量达到了1亿2500万公斤。全球的使用量则从1995的6700万公斤增加到2014年的8亿2600万公斤。且在此前的年份中草甘膦早就成为全世界用量最大的农药,转基因集团所谓的转基因作物可以降低农药使用量、起到保护环境作用的神话完全破产。

同样根据这篇文章提供的数据,2012年全球用于农业的草甘膦有56%是用在抗草甘膦转基因作物上的。而2012年时,世界上作物种植面积约有14亿公顷[34],另查“国际农业生物技术应用获取服务”组织(ISAAA)数据,当年共种植了1.7亿公顷转基因作物[35],也按85%计,其中的抗草甘膦转基因作物为1.44亿公顷,仅约占全球作物种植面积的10%,却使用了草甘膦的农业总用量的56%。换算一下,相当于全球种植抗草甘膦转基因作物的土地上每公顷使用的草甘膦,是种植非转基因作物的11.4倍(0.56/0.1 : 0.44/0.9)。形象地说,如果眼前有两公顷土地,一公顷种抗草甘膦转基因作物,一公顷种非转基因作物,那么超过90%的草甘膦是用在转基因作物上的。而老牌挺转谣棍王大元在2017年的《草甘膦又火了,他们究竟在吵吵什么》[36]一文中则造谣说全球60%以上草甘膦是用于非转基因作物。

结果草甘膦的残留实在太多了,超过了各权威机构规定的最大残留水平(Maximum Residue Level,MRL),以至于多国政府不得不将残留限量提高,否则该类转基因作物根本没法种植。2004年,巴西将大豆的MRL从0.2 ppm提高到10 ppm(增加了50倍),欧洲则于1999年将其从0.1 ppm提高到20 ppm(增加了200倍),而美国也采用了同样的20 ppm标准,所有这些管理机构对MRL的调整都不是因为发现了新的科学证据证明草甘膦的毒性比以前所知要低,而是为了务实地因应抗草甘膦大豆残留量增加的现实。目前转基因大豆中的草甘膦残留量,达到了孟山都过去所认为的“极端”的程度。

甚至在极端情况下,转基因大豆中草甘膦的残留量可以达到约100 ppm。德国非盈利组织TestBiotech于2013年公布的一份针对阿根廷的11个转基因大豆的检测报告显示[37],7个样品的草甘膦残留量远高于20 ppm,最高的达到约100 ppm。

更可怕的是,中国居然对进口转基因大豆的草甘膦残留量不设限,2014年10月《参考消息》转发香港《南华早报》报道说这些高残留的转基因大豆进入了中国[38]:“阿根廷向中国出口的大豆每公斤含有100毫克草甘膦...问题是,北京当局对大豆中的草甘膦含量没有规定。”

这些都说明了草甘膦与抗草甘膦转基因作物之间的相互依存关系。只要存在抗草甘膦转基因作物,必然导致无差别大面积喷洒和使用草甘膦、同时带来草甘膦在作物上的大量残留;而不如此使用草甘膦,转而像对待非转作物那样小心翼翼地使用,则根本没必要搞这类转基因作物。

也正因为如此,才出现了这样一个滑稽的场面:一方面挺转者口口声声地说草甘膦与转基因无关,另一方面几乎就看不到一个挺转者反对草甘膦,而且还都削尖了脑袋为草甘膦洗地。原因就在于,他们实际上心知肚明,一旦承认草甘膦的多种毒性和致癌性,认同需要限制甚至禁止草甘膦的使用,那么这约85%的转基因作物根本就没有存在的必要,完全是多此一举;因为如果只能像对待非转基因作物那样使用草甘膦除草剂以避免在作物上造成草甘膦残留,则根本就不需要给作物转入抗草甘膦的特性。挺转者都为草甘膦洗地这一颇具讽刺意味的事实本身,也说明了草甘膦与85%的转基因作物不可分割的关系。

所以退一万步,我们先不计较这类抗草甘膦转基因作物本身的安全性问题(虽然有研究证明存在这样的问题,后文会提到),挺转者会同意因为草甘膦有多种毒性且很可能致癌,必须限用甚至禁止,然后顺理成章地废除这约85%的转基因作物么?若挺转者同意,那我们完全不用争论这类转基因作物本身的安全性问题,因为它们没必要存在,那就先把它们废除好了。这个逻辑,挺转者能明白么?

当然笔者很怀疑挺转者会同意这个逻辑,他们的思维方式是正常人所不能理解的,即使他们讲不出什么道理,他们也还是会坚持草甘膦的毒性与转基因作物的安全性无关,而全然不顾草甘膦的毒性虽然不是与所有转基因作物的安全性有关、但却与其中的85%是息息相关的这个事实。

而如果废除了这85%的转基因作物,那全世界转基因作物还剩下什么?孟山都和其它转基因公司还如何靠销售抗草甘膦转基因专利种子以及与之捆绑的草甘膦除草剂来赚取最大利润?一旦草甘膦的毒性和致癌性被证实而导致其使用受到限制和禁止,那么带来的损失不仅是销售除草剂的利润,而且是销售抗草甘膦转基因作物种子的利润,这种打击是双重的致命的,所以孟山都才会组织发起对国际癌症研究机构(IARC)的攻击,游说美国政府停止为该机构提供经费,不惜花费巨资起诉美国加州环保署将草甘膦列入已知致癌物名单的决策,想方设法拼死维护草甘膦无害的神话。

本节最后,笔者要特别提到草甘膦在非转基因作物种植中的另一个用途,即作为干燥剂和催熟剂。也就是说,在作物基本成熟准备收割前,对作物大面积喷洒草甘膦除草剂,以杀死作物、使作物脱水干燥,便于机械收割[39],草甘膦的这种用途主要应用于甘蔗(可增加甘蔗甜度)、小麦、大麦、燕麦、小扁豆、食用豌豆、葵花、土豆和香瓜)等作物, 这就是造成不少非转基因作物中也检测到草甘膦残留的原因。例如2017年加拿大食品检验局公布的食品中草甘膦残留检测报告就显示了这点,在所检测的3000多样品中,有超过30%检出草甘膦,有约4%超出规定的MRL限制[40]。

看到这里,挺转者立刻会兴奋地说:看,草甘膦残留并不是转基因作物独有的,非转基因作物/食品也会有。但是且慢高兴,如果草甘膦的毒性和致癌性成立,那么完全可以立法禁止使用草甘膦作为作物收割前的干燥剂,而这一点也不会影响非转基因作物的种植,作为食物,这些作物是必须种植的,而且在没有草甘膦可以作为干燥剂之前,这些作物本来就已经种植了几百上千年,所以有没有草甘膦,其种植都不会受影响;反过来,如果限制了草甘膦,那么抗草甘膦作物就成了多此一举,失去了存在的意义。所以试图用部分非转作物会使用草甘膦作干燥剂从而造成残留,来为抗草甘膦转基因作物洗地,也是此路不通:没有了草甘膦,非转作物仍然是必须存在的,而抗草甘膦转基因作物则没必要存在。

实际上欧盟已经在推动这样的立法,2016年4月欧洲议会通过决议,要求严格限制将草甘膦用作收割前干燥剂[41];而根据前述Benbrook博士的文章,德国从2014年5月开始已经禁止了将草甘膦用作收割前干燥剂;美国多个环保组织和食品零售商也共同向环保署提出申请,要求禁止草甘膦的该种用途[42];最新消息是,美国议员提出法案,为保护儿童健康,要求严格限制在燕麦收割前使用草甘膦作为干燥剂,并将燕麦允许的草甘膦最大残留量降低300倍,恢复为原先的0.1 ppm,同时要求农业部定期检测婴儿和儿童食品中的草甘膦残留[43]。

简单一句话,草甘膦与抗草甘膦转基因作物之间的关系就是:抗草甘膦转基因作物的存在必然导致草甘膦滥用并残留在食品中从而带来健康危害,而禁止了草甘膦,约85%的转基因作物就失去了存在的意义。

注释:

[1] 编者注:本文根据原作者Jrry86写作的《盘点那些转基因作物之抗草甘膦转基因作物篇》系列文章(共四篇)汇编而成。其中该系列第一篇(原文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_707018040102yta4.html)发布时间为2019年3月18日;第二篇(https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404358028458653653)发布时间为2019年4月15日;第三篇文章(https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404363101603511503#_0)发布时间为2019年4月19日;第四篇(https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404369259605194616#_0)发布时间为2019年5月6日。

[2] 详见原文作者翻译的文章《世界上第一个转基因西红柿的故事》:https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404331225044133553&mod=zwenzhang

[3] 参见:http://www.moa.gov.cn/ztzl/zjyqwgz/kpxc/201304/t20130427_3446851.htm

[4] 参见:http://news.ifeng.com/a/20160413/48443553_0.shtml

[5]参见:http://www.xinhuanet.com/politics/2016-04/13/c_128890695.htm

[6]参见:http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/infographic/default.asp

[7]编者注:事实上,原作者在本文中还提及了其他类型转基因作物。由于篇幅所限,本文仅介绍抗草甘膦作物。感兴趣的读者可以阅读原文作者对其他类型转基因作物的介绍: 转基因Bt抗虫作物(https://www.weibo.com/1886394372/EkZ0SBnJ8)、转基因黄金大米(https://www.weibo.com/1886394372/DFHW5jT6c)、应用CRISPR/Cas9等基因编辑技术的新型基因修饰技术作物(原作者正在计划写作中)。

[8]参见:https://en.wikipedia.org/wiki/glyphosate

[9]参见:http://gmofreeusa.org/research/glyphosate/glyphosate-overview/

[10]参见:https://en.wikipedia.org/wiki/glyphosate和 http://gmofreeusa.org/research/glyphosate/glyphosate-overview/

[11]参见:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shikimate_pathway

[12]参见:http://gmofreeusa.org/research/glyphosate/glyphosate-overview/

[13]参见:http://gmofreeusa.org/research/glyphosate/glyphosate-studies/

[14]见著名《柳叶刀·肿瘤学》杂志 http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)70134-8/abstract 和 IARC报告 https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/MonographVolume112-1.pdf

[15]参见:http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

[16]参见:https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2016/glyphosate_IARC2016.php

[17]参见:http://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/17667-of-mice-monsanto-and-a-mysterious-tumour

[18]参见:https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/MonographVolume112-1.pdf

[19]编者注:原作者对全文进行翻译,译文参见:http://weibo.com/1886394372/CxcyjFf6r

[20]见原文作者翻译的文章《草甘膦的末日?世卫将之归类为很可能致癌物在全球余波未了》(http://weibo.com/p/1001603858295935919066 )和网友归纳的文章《转基因农药——草甘膦全球范围内禁止使用现状,大势所趋!》( https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404341943038514492)

[21]见原文作者文章《2018年转基因十件大事》(https://www.weibo.com/1886394372/HfQHwEylh)

[22]参见:http://en.rfi.fr/environment/20190125-macron-backs-down-pledge-ban-glyphosate-france

[23]参见:https://www.reuters.com/article/us-bayer-glyphosate-lawsuit/u-s-jury-says-bayer-must-pay-81-million-to-man-in-roundup-cancer-trial-idUSKCN1R82KY

[24]参见:https://www.weibo.com/1886394372/HmFYyc962

[25]参见:https://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption/

[26]47%抗除草剂+41%抗除草剂同时抗虫,参见: http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/pptslides/pdf/B53-Slides-English.pdf

[27]参见:https://en.wikipedia.org/wiki/glyphosate

[28]参见:大卫·舒伯特《正在到来的食物灾难》(http://blog.sina.com.cn/s/blog_707018040102vfs6.html)

[29]同上:http://blog.sina.com.cn/s/blog_707018040102vfs6.html

[30]参见:https://www.independentsciencenews.org/news/how-extreme-levels-of-roundup-in-food-became-the-industry-norm/

[31]参见:http://www.nature.com/news/a-growing-problem-1.15382

[32]参见:http://www.moa.gov.cn/ztzl/zjyqwgz/sjzx/201708/t20170803_5768417.htm

[33]参见:https://en.wikipedia.org/wiki/Glyphosate

[34]参见:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arable_land

[35]参见:http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/executivesummary/default.asp

[36]参见:http://wap.agrogene.cn/info-3888.shtml

[37]参见:https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf

[38]参见:http://china.cankaoxiaoxi.com/2014/1023/538529.shtml

[39]参见:https://gmofreeusa.org/research/glyphosate/glyphosate-overview/

[40]参见:http://globalnews.ca/news/3379799/nearly-30-of-food-products-contain-residue-of-pesticide-glyphosate-cfia-report/

[41]参见:http://www.gmwatch.org/news/latest-news/17594-belgium-bans-glyphosate-herbicide-use-for-non-professionals

[42]参见:https://sustainablepulse.com/2018/09/28/us-food-brands-petition-epa-to-ban-pre-harvest-glyphosate-spraying/#.XNBNsbi2ESU

[43]参见:https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/18823-new-us-bill-aims-to-limit-children-s-exposure-to-glyphosate-herbicides

参考文献:

[1] Benbrook, C. M. (2012). Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the US--the first sixteen years. Environmental Sciences Europe, 24(1), 24. Retrieved from https://enveurope.springeropen.com/track/pdf/10.1186/2190-4715-24-24

[2] Benbrook, C. M. (2016). Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. Environmental Sciences Europe, 28(3), 1-15. Retrieved from https://enveurope.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s12302-016-0070-0

[3] Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J., & Primicerio, R. (2014). Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. Food Chemistry, 153, 207-215. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613019201

[4] Gilbert, N. (2013). Case studies: A hard look at GM crops. Nature News, 497(7447), 24-26. Retrieved from https://www.nature.com/news/case-studies-a-hard-look-at-gm-crops-1.12907

[5] Krieger, E. K., Allen, E., Gilbertson, L. A., Roberts, J. K., Hiatt, W., & Sanders, R. A. (2008). The Flavr Savr tomato, an early example of RNAi technology. HortScience, 43(3), 962-964. Retrieved from https://journals.ashs.org/view/journals/hortsci/43/3/article-p962.xml

[6] Landrigan, P. J., & Benbrook, C. (2015). GMOs, Herbicides, and Public Health. New England Journal of Medicine, 373(8), 693-695. doi:10.1056/NEJMp1505660. Retrieved from https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1505660

[7] Szekacs, A., & Darvas, B. (2012). Forty years with glyphosate. In N. H. Mohammed (Ed.), Herbicides-properties, synthesis and control of weeds: IntechOpen. Retrieved from https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds