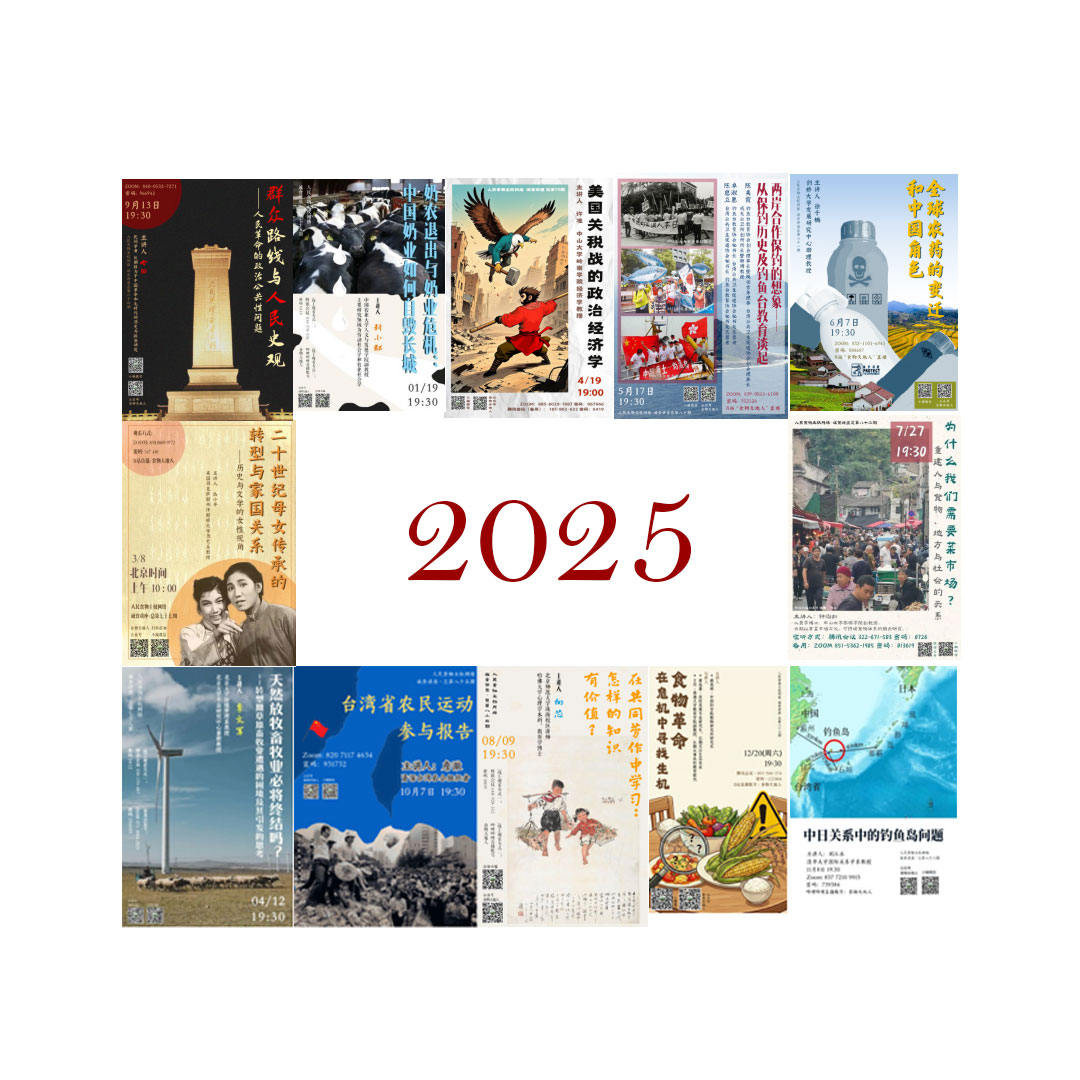

合作经济

-

-

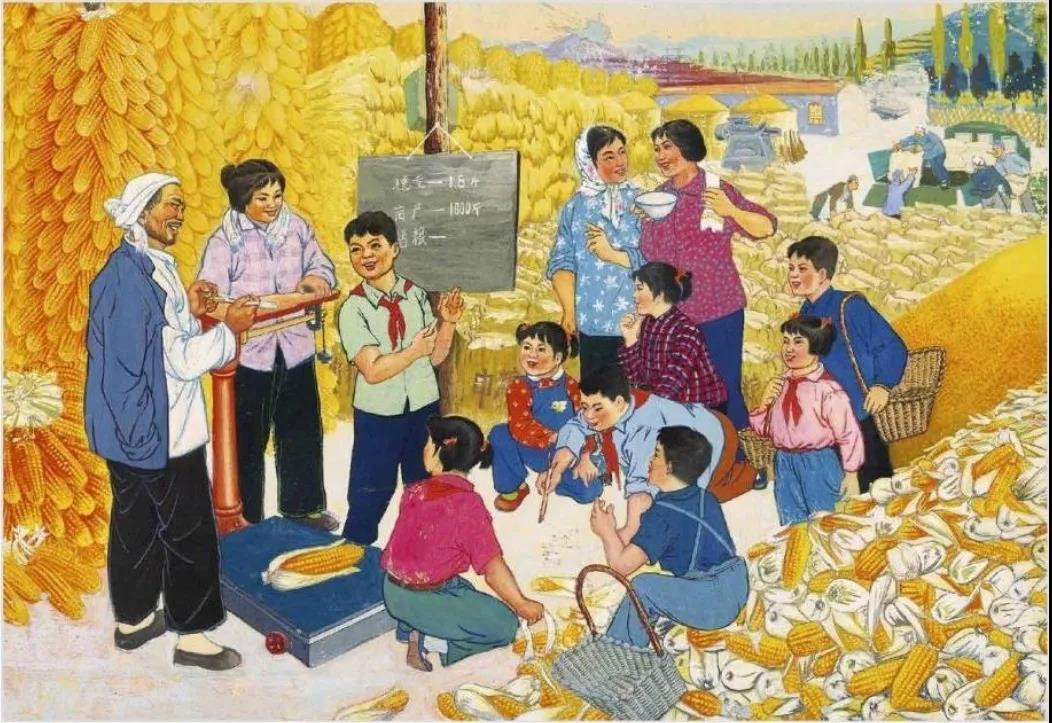

贺萧:集体化时期的中国农村妇女

来源:“一颗土逗”微信公众号 |发布时间:2018-10-06|阅读:3840

事实上,近年来的一些文献已经显示,到了1970年代,按件计工分在不少农村已经是一种普遍的做法,而少数坚持到今天的集体经济村庄则成功地实现了“按劳分配”原则。

-

-

从“两条腿”到“跛腿”:崖口集体经济的兴衰

来源:人民食物主权|发布时间:2018-08-03|阅读:7400

在乡村振兴的旗帜下,农民为何却遭遇失地?在壮大集体经济的口号下,为何崖口的集体面临解体?瘦了集体,就能肥了个人?

-

-

英国医生回忆:中国曾经遍地药神

来源:求实之音,参考消息|发布时间:2018-07-10|阅读:3973

看病难、看病贵这样的难题我们曾经用依靠群众的办法解决过!而任由医疗市场化后,我们在今天又重新碰到这样的难题,难道不应该认真反思吗?

-

-

“药神”火了,但43年前反思医疗制度的国产片更深刻

来源:土逗公社|发布时间:2018-07-06|阅读:4122

难道穷人就活该买不起药病死吗?难道医疗就是个以钱生钱为唯一目的的产业吗?难道这个将病人生命视为资本牟利工具的医疗制度就是我们时代的唯一方案吗?在这里,你将看到数不清的药神,他们还有合法的身份...

-

-

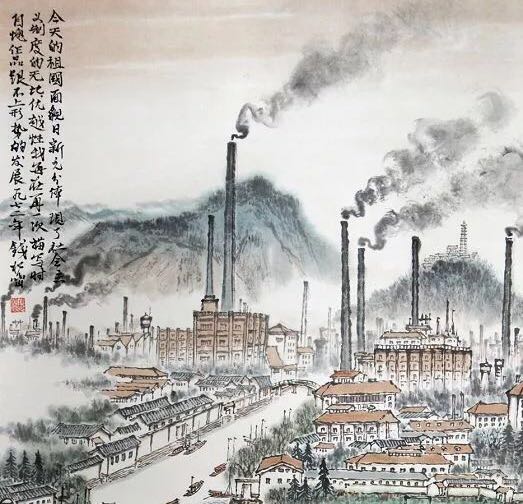

城乡关系:以人为本还是以资为本?——毛泽东构建新型工农城乡关系的探索与启示

来源:《马克思主义与现实》2017年第6期|发布时间:2018-06-28|阅读:4888

建国后前三十年,毛主席反思苏联集体农庄只有农业的错误做法,适时提出农村也要发展工业的目标。而对于教育卫生等事业,毛主席又提出“村村有小学,乡乡有初中”、“把医疗卫生的重点放到农村去”等目标。

-

-

不把农民组织起来,扶贫能扶出效果来?

来源:《马克思主义研究》2017年第6期|发布时间:2018-06-26|阅读:3897

分田到户以来,村社共同体的解体,农民的去组织化,才是贫困的结构性原因。只有把农民重新组织起来,发展壮大集体经济,而不是从属和依附于资本,才能有效地对接市场和国家政策,彻底摆脱贫困。

-

-

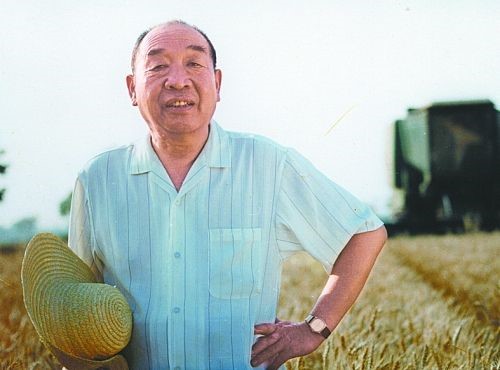

做人要做这样的人:劳动模范史来贺

来源:文明与本能|发布时间:2018-06-15|阅读:4012

即便是在分田到户、人心向私的大潮中,史来贺仍然能够抵住压力,组织社员共同讨论保住集体经济,“不弃贫寒”,为今天共同富裕的明星村铺平了道路。